守望相助:中国传统社会的助人理念

2022-12-31杨国庆哈尔滨工程大学人文社会科学学院黑龙江哈尔滨150001

文/杨国庆(哈尔滨工程大学人文社会科学学院,黑龙江哈尔滨150001)

社会工作作为以利他主义理念和科学方法为基础的专业助人活动,最早产生于西方国家向现代社会的转型过程中。20 世纪20 年代,受西方传教士的影响,社会工作在中国也曾一度出现,但这种社会工作并没有得到顺利发展。直到20 世纪80 年代后期,专业社会工作才在我国开始重建。①王思斌:《中国社会工作的嵌入性发展》,《社会科学战线》2011 第2 期。从社会工作诞生之日起,社会工作就推崇“助人自助”的服务理念。“助人自助”反映了社会工作的价值理念,助人自助的过程体现了社会工作的本质特征。“社会工作不但要具体地帮助有困难的人士解决困难,而且要帮助他们增强自己的能力以应付各种挑战,即帮助他们增强战胜困难的能力,以达到自助。”①王思斌:《社会工作导论》,高等教育出版社,2004 年,第23 页。尽管如此,“助人自助”理念在适用于华人社会时,并非没有争议的。因为中西方社会文化传统的不同,我们对于“助人自助”某些方面的理解也并非完全一致的。②冯浩:《案主自决原则在华人社会中的实践困境》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2015 年第4 期。在非西方社会中,“助人自助”理念存在着一个本土化和处境化的问题;要顺利地启动助人过程,社会工作者在很大程度上要考虑到工作对象的处境、所享有的文化、生活经验特别是受助的经验。③王思斌:《试论我国社会工作的本土化》,《浙江学刊》2001 年第2 期。

为了更好地研究“助人自助”理念的本土化和处境化问题,本文参照西方社会工作“助人自助”理念,在挖掘中国传统思想资源的基础上,探索揭示一种中国传统社会的本土助人理念,从而为在中国社会语境中更好地理解和运用社会工作“助人自助”理念提供一种有益的思想资源。笔者认为,与源自西方社会工作“助人自助”的理念不同,中国传统社会中的助人理念并非是“助人自助”而是“守望相助”。“守望相助”一词最早出自《孟子·滕文公上》:“死徙无出乡,乡田同井,出入相友,守望相助,疾病相扶持,则百姓亲睦。”根据孟子的原意,“守望相助”仅指耕种同一井田的各家在防御盗贼方面互相予以帮助。④杨伯峻:《孟子译注》,中华书局,2008 年,第89-91 页。这本是孟子对于共耕井田各家所期待的一种生活理想,但在后来的发展过程中,“守望相助”理想所涵盖的助人领域越来越广泛,不再局限于共耕井田各家的防御盗贼领域。更为重要的是,孟子所期待的朴素生活理想也逐渐成为中国传统社会的核心助人理念。作为一种助人理念,“守望相助”在制度层面体现为“患难相恤”的助人规范,在文化层面契合了生活方式和思维方式的关系特征,并形塑了中国传统社会助人系统的互助模式。

一、患难相恤:中国传统社会的助人规范

在中国传统社会中,受历史文化等多重因素的影响,中国传统政治结构分成了中央集权和地方自治两个层级。虽然中央的权力很大,但中央所做的事情却极有限,地方上的公益往往由自治团体管理,不受中央的干涉,中央也无暇过多干涉。⑤费孝通:《乡土重建》,岳麓书社,2012 年,第40-41 页。在这样的背景下,中国传统社会的助人工作主要由民间社会自行完成。

在民间社会中,“患难相恤”是最重要的助人规范,它所体现的正是“守望相助”的理想。⑥杨开道:《中国乡约制度》,商务印书馆,2015 年,第78 页;王思斌:《社会工作导论》,高等教育出版社,2004 年,第36页。“患难相恤”一词出自北宋理学家程颐和程颢:“度乡村远近为伍保,使之力役相助,患难相恤,而奸伪无所容。”(《河南程氏文集》第11 卷),意指在遇到困难和危险时彼此相互救助。在中国传统社会中,“患难相恤”助人规范在民间社会的乡约、村社规约、行会规约等民间规约中都有明确体现。

(一)乡约中的“患难相恤”规范

乡约制度是中国先贤为了追求人与人之间“出入相友,守望相助,疾病相扶持”的境界而形成的一种有关乡村建设的理想和试验。①牛铭实:《中国历代乡约》,中国社会出版社,2005 年,第3 页。乡约最初是由乡村士绅发起的乡村自治规约,后来借助地方官员或者皇帝等国家力量予以推行。②刘笃才、祖伟:《民间规约与中国古代法律秩序》,社会科学文献出版社,2014 年,第69 页。在二程提出“患难相恤”概念之后不久,陕西蓝田的吕氏兄弟在熙宁九年制定和实施了我国历史上最早的成文乡约《吕氏乡约》,提出了“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”的约文,“患难相恤”也由此成为中国民间社会代表性的助人规范。③杨开道:《中国乡约制度》,商务印书馆,2015 年,第78 页。

在《吕氏乡约》的四项约文中,“德业相劝,过失相规,礼俗相交”等前三项约文主要是指个人的道德和人与人的交往,第四项约文“患难相恤”指的是救灾恤邻。在四项约文中,“患难相恤”最为整齐和完美。“患难相恤”共有七款,包括水火、盗贼、疾病、死丧、孤弱、诬枉、贫乏等内容。具体来看,水火是指防汛救火,盗贼是指对贼盗的捕捉,疾病是指卫生健康和医药治疗,死丧是指施舍丧葬用品、提供公墓公祭,孤弱是指关爱儿童,诬枉为息讼公断,贫乏为慈善救济。可以说,除了儿童教育和经济合作之外,乡村的重要社会问题都包含在这些条款之中。也可以说,每一项条款代表了一个需要约内乡民通力合作加以解决的实际问题。更加值得注意的是,这种患难相恤的助人精神,不只在约内施行,也在约外施行。“凡有患难,虽非同约,其所知者亦当救恤,事重则率同约者共行之。”④同上书,第77-79 页。综上可见,在乡约制度开创伊始,体现“守望相助”理念的“患难相恤”规范就在民间社会中得到积极提倡和实际践行。尤其是,这种助人规范并不局限于约内乡民的狭小范围,而是具有开放性的助人特征,在约外乡民遇到困难时也予以积极相助。

北宋熙宁年间,由吕氏兄弟发起的《吕氏乡约》,是一种村民自治组织的体现,代表了乡约制度最原初也是最典型的模式。与此相对,在明代正德年间,由王阳明以朝廷大员身份提出的《南赣乡约》则代表了乡约制度的另一种模式,即村民自治组织与国家基层行政编制保甲的相互结合。王阳明的《南赣乡约》是《吕氏乡约》和皇帝圣谕的一种混合品。《吕氏乡约》是村民主持,《南赣乡约》是政府提倡;《吕氏乡约》是根据约言,《南赣乡约》是根据圣谕。⑤同上书,第18 页。《南赣乡约》的约前咨文中“孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告诫”,前四项来自洪武皇帝的圣谕,后四项则来源于《吕氏乡约》。王阳明通过提倡《南赣乡约》,把皇帝圣谕和《吕氏乡约》打成一片后,皇帝圣谕便加入了乡约的组织,以后继续发展,遂成为乡约的中心。①杨开道:《中国乡约制度》,商务印书馆,2015 年,第105 页。由此,在宋代原本只是民间规约的乡约,到了明代则发展成为正式的官方制度。②刘笃才、祖伟:《民间规约与中国古代法律秩序》,社会科学文献出版社,2014 年,第304 页。

尽管乡约制度在性质上发生了变化,“患难相恤”的内容在《南赣乡约》中仍旧得到了提倡,不过其位置则发生了一些变化。在《吕氏乡约》中,包括“患难相恤”在内的四项约文具有中心位置,被详细地加以规定;但在《南赣乡约》中,包括“患难相恤”在内的八项咨文虽然得到了提倡,但咨文属于序言性质,不像《吕氏乡约》中的约文一样处于中心位置。在《南赣乡约》中,占据中心位置的是乡约的组织、会员、会期、会所等程序性和管理性条款。这和国家权力介入乡约组织、加强基层行政管理具有密切的关联。③杨开道:《中国乡约制度》,商务印书馆,2015 年,第112 页。

(二)其他民间规约中“患难相恤”的规范

在中国民间社会中,除了乡约之外,还包括村社规约、善会规约、宗族规约、行会规约、会馆规章等各项民间规约。这些规约中也都包含了“患难相恤”的助人规范。

与乡村士绅发起的乡约不同,村社规约是以乡村农民为主体制定的自治规约。这些规约没有现成的文本与固定的模式,其内容完全是农民根据当时当地的实际需要出发制定的,具有各不相同的个性。我们可以把村社规约分为三种:第一种是以唐代社邑组织规约《社条》为原型的社条型村社规约,第二种是以宋代《吕氏乡约》为范本的乡约型村社规约,第三种是以明代日用类书中的乡约体式为原型的禁约型村社规约。在这三种村社规约中,除了禁约型规约之外,其他两种村社规约都体现了“患难相恤”的内容。从内容上看,唐代的社邑大部分是以营葬互助为目的的结社,社邑规约就是丧葬互助型规约。村社规约中首先出现营葬互助的内容不是偶然的。生老病死,命运无常,在缺乏现代保险机制的古代,以结成社邑的形式解决背后的营葬问题,这是一个创造。④同②,第107-108 页。宋代《吕氏乡约》在被朝廷采纳成为一种国家的正式制度后,在民间仍然发挥着深远的影响。在一些村社规约中,我们能够看到这种影响的痕迹,尤其是包括“患难相恤”在内的乡约约文在村社规约中别具特色。例如,在《龙祠乡社义约》中,既保存了社邑组织进行的丧葬互助规定,又吸收了《吕氏乡约》中“患难相恤”的内容。在《新仁里乡规碑》中,既规定了体现“患难相恤”的“急难”条款,也规定了体现“守望相助”的“守望”条款。⑤同②,第119-123 页。

善会规约、宗族规约、行会规约、会馆规章等民间规约中也都包含了“患难相恤”的条款,力图通过互助方式解决社会成员遇到的暂时困难问题。对于各种意外事故与不幸遭遇,彼此之间互通有无、施加援手;对老弱孤贫之人、对水火死丧之事,一人有事、大家帮助,做到了守望相助、患难相济。对于一般人而言,社会互助也相当必要;对于远赴京城参加科举考试的士人的额外花销,也可以通过互济组织制定的互济规约得到解决;对于远在异乡的行商坐贾以及流离乡里的打工一族,在他们最无助的时候可以通过彼此互济解决实际困难。①刘笃才、祖伟:《民间规约与中国古代法律秩序》,社会科学文献出版社,2014 年,第337 页。作为依据同乡之谊组织的相互救济的会馆也会有很多善举,在会馆中或会馆附近安置灵柩、预备葬具,设置墓地以葬同乡之死者,在遇到灾害时救助贫困者或疾病者。②全汉升:《中国行会制度史》,百花文艺出版社,2007 年,第110-111 页。

二、关系:中国传统文化的根本特征

在中国传统社会中,“守望相助”成为从圣贤到乡民都追求的生活理想,并体现为具体的“患难相恤”助人规范。这一现象并非偶然,其背后有着深刻的文化特征。文化作为一切社会生活的总体,既包含生活方式、习惯和规矩,更是一套对外在世界的认知体系。③曾华源等:《社会工作专业价值与伦理概论》,洪叶文化事业有限公司,2006 年,第84 页。基于这一判断,本文从生活方式和思维方式两个方面着手,通过揭示中国传统文化的关系特征来诠释“守望相助”理想在中国社会存在的必要性和可能性。

自先秦以来,儒家始终存在着一个以“内圣外王”活动建立合理人间秩序的整体规划。④余英时:《宋明理学与政治文化》,广西师范大学出版社,2006 年,第347 页。就儒家纲领性文献《大学》而言,“内圣”也就是“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”,“外王”也就是“齐家”“治国”“平天下”。⑤余英时:《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》,生活·读书·新知三联书店,2004 年,第10 页。在儒家思想的影响下,中国传统社会形成了一个“由己到家、由家到国、由国到天下”的差序格局和以“己”为中心的自我主义。与中国传统社会“差序格局”和“自我主义”相对,西方社会则表现为“团体格局”和“个人主义”特征。⑥费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社,1998 年,第24-30 页。

与费孝通在中西方社会格局的论述中所强调的“个人主义”和“自我主义”特征相对应,许烺光在分析中国人与美国人的生活方式时提出了“个人中心”和“情境中心”的区分。美国强调个人,具有一种个人中心的特征;中国强调个人在其同伴中的恰当地位与行为,具有一种情境中心的特征。与上述特征相应,美国生活方式具有情绪重心趋向,个人中心使美国走向社会方面的孤立与心理上的孤独,不可避免地具有强烈的情绪色彩;中国生活方式具有深思熟虑的趋向,情境中心的个人与他的国家和同伴紧密联系在一起,其欢欣与悲哀由于他人的分享或分担而趋于缓和。⑦许烺光:《美国人与中国人:两种生活方式比较》,彭凯平、刘文静等译,华夏出版社,1989 年,第12-13 页。与“个人中心”相比,处于情境中心的个人与其他人具有更为紧密的联系,人与人的关系也由此具有更为重要的地位,中国人是在与他人共同分享快乐和分担忧愁中更好地生活的。

中西方的文化差异,不仅体现在生活方式的差异上,而且体现在思维方式的差异上。从心理学研究来看,西方人主要关注处于焦点位置的物体或人,亚洲人更关注背景以及物体与背景之间的关系。西方人认为事件的发生是因为物体而引起的,而亚洲人则认为背景很重要。①理查德·尼斯贝特:《思维版图》,李秀霞译,中信出版社,2010 年,第102 页。东方人坚信每一个事实与所有其他事实之间的潜在相关性,东方人比西方人更会从感知到的各种关系和相似性方面来组织这个世界。②同上书,第113 页。通过对中国经典文献的语言学研究,上述心理学研究中有关中国人注重背景、注重关系的思维特征得到了进一步的证明,并呈现了更为具体的特征,即中国人的思维方式体现了一种个人中心主义和重视身份秩序的特征。这里所说的个人中心主义是指,中国人是以个人的自己与极为私人的人伦组织的家族为中心来考虑问题。在道德问题上,他们也仅从处在特定关系中之个人与个人之间(例如父子君臣夫妇之间)的关系来考虑。③中村元:《中国人之思维方法》,徐复观译,台湾学生书局,1992 年,第116 页。这里所说的重视身份秩序是指,中国思想自古以来重视人伦中的秩序,使个人没入人伦秩序之中,结果致使对个人与其所属的人伦组织之间的区分没有充分的自觉。④同上书,第125 页。

无论是从费孝通的“个人主义”和“自我主义”的区分、许烺光的“个人中心”和“情景中心”的区分,还是从心理学和语言学研究中有关“注重物体或人”与“注重背景或关系”的区分,都可以看到中国传统文化具有非常明显的关系特征。西方人在任何情况下都会将自己同他人明确地分开,而中国人在一定范围内对建立关系网络具有强烈的需求。此外,中国人的自我边界并不是固定的,常基于情景本身的变化而扩大或缩小,含有一种“小我”与“大我”的灵活变动之可能。由此,中国人认为在自我与他人之间是可以转换的。⑤翟学伟:《关系与中国社会》,中国社会科学出版社,2012 年,第94 页。

从这种中国传统文化的关系特征出发,无论是“守望相助”的生活理想,还是贯彻这一理想的“患难相恤”规范,都可以得到更好的解释。一方面,正是因为中国传统文化具有明显的关系特征,中国传统社会中的每个人,不论亲疏远近、高低贵贱、贤与不肖,都与其他人共同生活在家庭、家族、村落等社会圈子之中,都不能脱离其他人而独立存在。由此,也就有了彼此相互帮助的必要性和可能性。另一方面,在中国,人与人的关系边界并不是固定的,从个体视角来看的“小我”之间的互助,因为情境的变化可能变成“大我”内部的一种自助。由此,这种对“大我”的自助为“小我”间的互助又增加了新的动力。

三、互助模式:中国传统社会的助人系统

制度和文化对于社会工作的开展具有重要的意义。如果不了解受助者所认同的文化和约束、指导其行动的制度,就难以理解受助者的行动,也就难以有效地向其提供帮助。①③王思斌:《中国社会的求—助关系——制度与文化的视角》,《社会学研究》2001 年第4 期。当我们注意到“守望相助”在制度层面体现为“患难相恤”规则、在文化层面契合了中国传统文化的关系特征时,无疑能够清晰地发现中国传统社会助人系统的互助性特征。

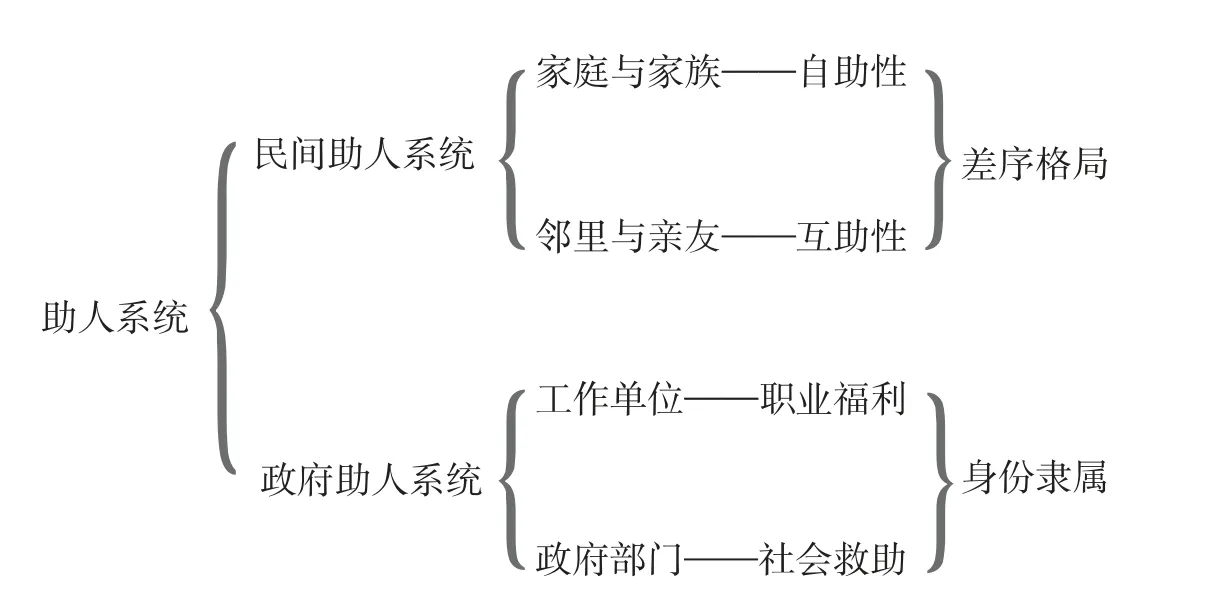

在社会工作研究中,求—助关系的研究处于核心地位。这不仅因为求—助关系是社会工作得以开展的基础,而且也因为它是社会工作过程的凝缩。对于社会工作专业来说,了解求助者和受助者的态度和行为是理解服务对象需要从而提供满足需要的相应服务的首要事项。②马凤芝:《转型期社会福利的内卷化及其制度意义:城乡下岗失业贫困妇女求助和受助经验的叙述分析》,北京大学出版社,2010 年,第19 页。在研究中国社会求助系统的基础上,王思斌提出了一种“二元求—助模式”(见图1),即1949 年以后中国存在着民间和政府两个助人系统。民间助人系统是指来自家庭(家族)和邻里、亲友的帮助。鉴于家庭(家族)成员的相互隶属性,家庭(家族)成员之间的相互帮助实际上是一种自助;而邻里、亲友之间的帮助则是互助。这种自助与互助是由中国社会中的差序格局决定的。政府助人系统通过两个渠道发挥作用:当某人属于某一工作单位,特别是全民所有制(或国有)单位时,他会享受到由政府统一规定的职业福利;否则,他更多地将在社会救助领域接受来自政府的帮助。这是由社会成员的身份决定的。③

图1 中国民间社会“二元求—助模式”

受到王思斌关于1949 年后中国社会“二元求—助模式”的启发,笔者分析了1949 年以前的中国传统社会的助人系统,并将其归结为一种“一元求—助模式”(见图2)。这种模式包括家庭与家族、邻里与亲友、政府部门三个层面,在每个层面上都体现为不同意义上的互助性。具体而言,在家庭与家族层面上,体现为家庭成员间具有自助特征的互助性;在邻里与亲友层面上,体现为家庭与家族间的互助性;在政府部门层面上,体现为由政府倡导下的民间社会互助性。从家庭与家族、邻里与亲友再到政府部门,这三个层面的互助性所体现的正是“由己到家、由家到国”的差序格局。

图2 中国传统民间社会“一元求—助模式”

有学者认为,家庭与家族层面的助人特征是一种自我求助的性质。个人与家庭(家族)是一种小我与大我的关系,所以本质上在这一范围内并不存在求与助的关系。①王思斌:《中国社会的求-助关系——制度与文化的视角》,《社会学研究》2001 年第4 期。②冯浩:《案主自决原则在华人社会中的实践困境》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2015 年第4 期。在中国传统社会中,个人与家庭之间的关系的确是一种小我和大我的关系,正是在各个小我的相互关联中和相互作用下,形成了以家长为代表的家庭或家族,每个个体的小我也由此成为家庭或家族这一大我的一个组成部分。可以说,这种分析方式更为关注小我之间的关系,对小我之间的区别则有所忽视。但是,小我之间的区别却是不能忽视的,因为只有在小我之间相互区别的基础上,才有了其相互关系的可能性,也才有了小我和大我的关系问题。潘光旦有关“伦”的论述,所表达的正是这一观点。潘光旦认为,“伦”有二义,二义又有先后因果的联系。“伦”的第一义是类别,第二义是关系。第二义显然是从第一义中产生或引申出来的。没有了类别,关系便无从发生。类别是事物之间的一种静态,其根据为同异之辨;关系则代表着一种动态,其表示为相互影响。③潘光旦:《潘光旦社会学文集》,商务印书馆,2019 年,第450 页。具体而言,因为人与人之间有种种分别,虽同是人类但仍有老少、男女、贤不肖等等的歧异,所以可以归成若干小类。各个小类彼此间不能没有往来,于是便产生了关系的观念。所谓君臣、父子、夫妇、兄弟(或长幼)、朋友等五伦的“伦”显然属于这第二义。④同上书,第285 页。根据潘光旦的观点,如果只强调小我之间的关系以及小我和大我之间的关系,的确会得出作为大我的家庭和家族的自助性特征;但如果关注到小我之间的区别,就可以看到,小我之间因为相互区别而各具特质、各有所长且各有所需。在家庭中,彼此间的分工也会有所不同。由此,彼此之间的相互支持、相互帮助也将成为一种常态。从这一意义上来看,在家庭与家族层面上,家庭成员间的求—助关系兼具了自助性和互助性特征,是一种体现了自助特征的互助性。也就是说,在家庭或家族之大我的自助内部蕴含着家庭成员之小我的互助。

在邻里与亲友的层面上,王思斌已经强调了彼此之间帮助的互助性特征。结合王思斌有关家庭或家族作为一个大我的论述,我们可以进一步指出:这个层面的互助性特征主要不是作为个别家庭成员的小我之间的相互帮助,而是由家长或族长所代表的大我之间的相互帮助。根据既有研究,家庭无论在私法上还是在公法上都是独立存在的。“正如唐的户令中‘诸户主皆以家长为之’所提到的那样,法的原则性是尽可能想把作为社会性的、现实的私法上的家,主要作为一户来把握。”⑤滋贺秀三:《中国家族法原理》,张建国、李力译,商务印书馆,2013 年,第58 页。并且,在一个家庭中,家长是家庭的代表。中国的家族是父权家长制的,父祖是统治的首脑,一切权力都集中在他的手中,家族中所有人口,包括他的妻妾和子孙、他的子孙的妻子和孩子、他的未婚女儿、同居的旁系卑亲属以及家族中的奴婢,都在他的权力之下。①瞿同祖:《中国法律与中国社会》,中华书局,2003 年,第5-6 页。据此可知,既然家庭在法律上是作为一个独立的实体而存在的,家长是作为家庭的代表而存在的,而其他任何家庭成员都不具有自主权,那么在邻里与亲友层面的互助问题上,应该也主要是一种家庭间的互助,也就是以家长为代表的家庭间的互助,而非不同家庭中成员间的互助,也非不具有家庭背景的独立个体间的互助。

在政府部门层面,王思斌认为,1949 年以后政府系统的求—助模式体现为现代的、制度化的社会福利制度,表现为工作单位的职业福利和政府部门的社会救助。与此不同,在传统社会中,政府层面的助人特征仍然具有互助性,这种互助性是一种政府倡导下的民间社会的互助性。这是由中国传统社会政治结构所决定的。中国传统政治结构虽然存在中央集权和地方自治两个层级,但这两个层级之间并不是截然二分的。在二者之间存在着两条平行的政治轨道,一条是自上而下执行政府命令的政治轨道,另一条是自下而上由地方把意见和压力反馈到上层直到皇帝的政治轨道。正是这种双轨政治的存在,地方自治的完整性得到保存。②费孝通:《乡土重建》,岳麓书社,2012 年,第40-41 页。基于这种双轨政治,在民间社会适用于邻里和亲友间的互助性,虽然受到国家权力的影响,但并未改变其民间互助的本质特征。例如,在《南赣乡约》中,虽然由于朝廷大员的强调,约文内容体现了圣谕的精神,但乡约本身的互助性特征仍然得以保存,“患难相恤”仍然在约文中得到重点强调。这种情况在晚清时期仍然体现明显,国家政权成功地把自己的权威和利益融合进乡村的文化网络中,也得到了乡村精英的认可。进入20 世纪后,这种情况才得到改变,国家权力的扩大及深入极大地侵蚀了地方权威的基础。③杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942 年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社,1996 年,第179 页。中央的政令虽然是容易下达了,可是地方的公务却僵持了。④费孝通:《乡土重建》,岳麓书社,2012 年,第43 页。

四、结论

自孟子开始,“守望相助”就成为中国传统社会的生活理想,这一生活理想贯穿于中国传统社会的制度层面、文化层面和助人系统之中。在制度层面上,乡约、村社规约、行会规约等民间规约都包含了“患难相恤”规范,其规范的内容几乎包括了民众生活的方方面面,其规范的实施很好地落实了“守望相助”的理想;在文化层面上,“情景中心”的生活方式和“注重背景”的思维方式都揭示了中国传统文化的关系特征,进而诠释了“守望相助”理想的内在文化机理。中国传统社会的助人系统由此得以确立,在家庭与家族、邻居与亲友、政府部门等三个层面都体现了互助性特征。由此可见,“守望相助”已经不仅是中国传统社会的一种助人理想,而且已经逐渐演化成一种“凝结为民间社会助人规范,体现了中国传统文化内在机理,形塑了中国传统社会互助系统”的助人理念。

既然“守望相助”可以被视为中国传统社会的助人理念,同时考虑到我们无法割裂也不能割裂传统与现代之间的相互联系,那么在中国现代社会秉持“助人自助”理念开展社会工作助人活动时,就不能忽视“守望相助”理念的存在及其影响。就“助人自助”理念而言,案主具有自我决定的权利和自我实现的期待。在西方语境中,这是西方个体自我观念的自然体现,也是对人的基本尊重和人权的基本保护。与之不同,中国人是无个人的自我,个人只是整个社会关系的一部分,而非独立自主的。①曾华源等:《社会工作专业价值与伦理概论》,洪叶文化事业有限公司,2006 年,第89 页。在中国语境中,自我决定和自我实现只有放在个人的社会关系和互助系统中去考虑,才能获得更为明确的定位。中国语境中的“助人自助”已经具有不同于西方语境中“助人自助”的独特性。由此可见,在现代社会工作服务过程中,只有在充分了解中国传统社会“守望相助”这一助人理念的基础上,经常性地针对源自西方社会的“助人自助”理念进行反思,才能更有效地解释社会工作专业价值适用中国社会时的水土不服现象,推进社会工作价值本土化和处境化研究进程,转化并创新社会工作专业价值,以有效实现社会工作的助人目的。