兵礼法的三重身份

2022-12-29江隐龙

《封神演义》中,元始天尊曾命南极仙翁赐予姜子牙一条“打神鞭”,凡封神榜上有名者皆可打之,而姜子牙也借此利器一路辅助周武王姬发伐纣灭商,成就了千秋伟业。《封神演义》中的怪力乱神本为虚构,鞭笞三山五岳、四海八荒众神的“打神鞭”自然更是“又向荒唐演大荒”式的文学创作。然而在中国法制史中,有一样现实存在的器物的确有着“打神鞭”一般的威力——号称能“上斩昏君,下斩佞臣”的尚方宝剑。

尚方宝剑一直是古往今来小说、戏曲、影视作品中传奇般的存在。如果说“击鼓鸣冤”只是为了让冤情直达天听,那尚方宝剑本身就代表着皇权,持此剑者可以行先斩后奏之事,很多文学作品中的主人公也是借助尚方宝剑除暴安良,沉冤得雪。在文学创作的叙事中,尚方宝剑成为传统社会对抗森严等级的最后武器,尚方宝剑的持有者也成为帮助无辜百姓实现公平正义的超级英雄。

早在元朝关汉卿的杂剧《望江亭》第三折中,便出现了杨衙内向皇帝请赐“势剑金牌”以斩白士中首级的情节。此处“势剑”即尚方宝剑在戏曲中的代称,而在《望江亭》的京剧唱词中,也的确将“势剑”改成了“尚方宝剑”,并且借剧中人之口明确其“先斩后奏”的权力。无辜主人公为奸人所害,最后借尚方宝剑申冤的桥段广泛存在于传统公案小说中,并影响着后世的影视剧创作。如1994年周星驰主演的电影《九品芝麻官之白面包青天》和2000年出品的电视剧《尚方宝剑》。

尚方宝剑名声虽大,细想之下却经不起推敲:尚方宝剑之所以为人们所忌惮是因为它由皇帝亲赐,能“先斩后奏”“下斩佞臣”,但怎么可能“上斩昏君”?试问又有哪个皇帝能承认自己是昏君,并赋予别人斩杀自己的权力呢?与此相对应,戏曲、小说中关于宋朝八贤王所持凹面金锏的传说就相对合理地解释了其由来:宋太祖赵匡胤将帝位传给其弟宋太宗赵光义,同时赐予其子赵德芳(亦有作品称“赵德昭”)凹面金锏(亦有作品称为赵光义赐),可以“上打昏君,下打谗臣”。山东梆子戏《回龙传》就有这样一根极富仪式感的金锏:锏上一龙三凤一百单八孔,杀一个皇上摘一个龙,灭一个娘娘去一个凤,斩一个奸臣填一个孔。赵光义继位大统像一桩疑案,后世民间出现“八贤王”的传说有其历史基础。一朝天子一朝臣,虽然凹面金锏在历史上不可能出现,但相比于尚方宝剑“上斩昏君”的设定,显然更能逻辑自洽。

那么,历史上的尚方宝剑是否存在,如果存在到底是什么样子?所谓的“上斩昏君,下斩佞臣”和“先斩后奏”,有几分真几分假?如果尚方宝剑本不特别,那为何会在林林总总的文学作品中成为君权与正义的化身呢?

“尚方宝剑”中的“宝”本为修饰词,所以尚方宝剑其实是尚方剑。解析尚方剑的由来,首先要从“尚方”二字开始。

尚方事实上是官职名,为少府的属官之一。少府创制于秦,汉朝时与太常、光禄、鸿胪等同列为九卿。《汉书·百官公卿表》中言“少府,秦官,掌山海池泽之税,以给共养”,此处的“共养”如唐代史学家颜师古所言“少府以养天子也”,当特指供养皇帝,故少府的职司主要是征课山海池泽之税,并负责皇帝的衣食起居、游猎玩好等需求的供给。少府职能广泛,尚方作为少府的属官专门负责制作“御刀剑诸好器物”,蔡伦便曾兼任尚方令,并负责制作皇室用剑及各类器械,因制作精良为后世沿袭。

所谓“尚方剑”,便是由尚方督造之剑;因其御用,又有“御剑”之名。推而广之,皇帝所赐之剑,无论是为赏还是为罚,均可以视为尚方剑或御剑。御用之物,除皇帝外自然不能擅用,西汉名臣韩延寿被治罪时,其中一项重要罪名便是“铸作刀剑钩镡,放效尚方事”,可见尚方剑天然与皇权挂钩,他人擅用就是“上僭不道”。

尚方剑虽由皇室专用,但在其铸造之初并无专杀的权力,真正将尚方剑与“上斩昏君,下斩佞臣”的文化含义相连,是源于《汉书·朱云传》中所载的朱云弹劾张禹一案:“(朱)云曰:‘今朝廷大臣上不能匡主,下亡以益民,皆尸位素餐……臣愿赐尚方斩马剑,断佞臣一人以厉其余。’上问:‘谁也?’对曰:‘安昌侯张禹。’上大怒,曰:‘小臣居下讪上,廷辱师傅,罪死不赦。’御史将云下,云攀殿槛,槛折。”

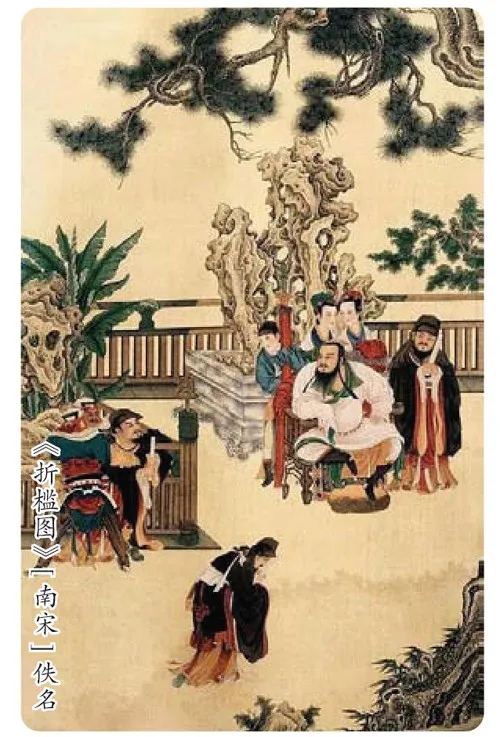

张禹是当朝丞相,亦是汉成帝刘骜的老师。朱云当庭弹劾张禹祸国,并向皇帝请赐尚方斩马剑以诛杀之,引得皇帝震怒,之后朱云据理力争,紧抱殿前栏杆以至于栏杆折断。朱云虽然险些丧命,但由此产生“朱云折槛”这一典故,成为万世诤臣的楷模。

此处朱云所请的尚方斩马剑正是尚方剑。至于为何中间有“斩马”二字,是因秦汉一向有以牛马试剑锋之利的传统。朱云以尚方剑为喻,在这一语境下御用的尚方剑带有两层含义:至高皇权与公平正义。以“尚方”喻皇帝权威再自然不过,但尚方器械众多,为何独以“剑”为喻,而非刀枪斧钺等物?这就不得不考察剑本身的文化内涵。

剑,最迟在先秦时期就已经成为等级的标志。《周礼·冬官考工记》记载:“身长五其茎长,重九锊,谓之上制,上士服之;身长四其茎长,重七锊,谓之中制,中士服之;身长三其茎长,重五锊,谓之下制,下士服之。”可见春秋时期,通过不同形制的佩剑大致就能区分出上、中、下士的区别。《史记正义》中有“春秋官吏各得带剑”的记载,《史记》中也记载秦国“简公六年,令吏初带剑”“简公七年,百姓初带剑”。由此可以推出春秋时期佩剑为官吏特权,直到后来才因时代更易而拓展至百姓,剑与身份的关联不言而喻。

秦朝统一后推行“销锋镝”政策,尽收天下之兵器铸成了十二金人,佩剑再次成为官吏特权。汉高祖刘邦以三尺剑取天下,遂舍弃三代的佩玉,沿袭秦朝佩剑并有所发展,以至于孕育出“剑履上殿”制度。

依秦汉之制,“群臣侍殿上者,不得持尺寸之兵”,刘邦建国后论功封赏以萧何第一,故赐予萧何“剑履上殿,入朝不趋”之礼。在一众手无寸铁的臣僚中唯萧何可以佩剑,此等尊荣可想而知。两汉及之后的三国时期能得“剑履上殿”殊荣者寥寥,如粱冀、董卓、曹操、曹真、曹爽、司马师及诸葛恪等人,均称得上位极人臣。

剑自古与身份相关,在汉朝又经过了“剑履上殿”制度的加权,其指代意义自然非常明显。与此同时,两汉出于重威、怀柔的考虑亦有赐剑之举,如针对内臣赐予邓冯石、应奉驳犀具剑和驳犀方具剑;针对外藩赐予广陵王刘胥、匈奴单于宝剑和玉具剑。在战争时期,君主甚至会赐剑于领军大将,如刘秀曾赐彭宠以“服剑”,赐冯异以“七尺具剑”;更有甚者如卫绾有“先帝赐臣剑凡六”。可见汉朝赐剑之风不可谓不盛行。虽然此处仅仅代表了君王的恩宠而与专杀权无关,但也足以看出朱云以剑为喻的制度背景。

不过,剑与身份、君恩的勾连只能解释尚方剑的至高皇权之意,关于公平正义,剑还有另外一条文化脉络——剑自先秦始,便沾染上了浓厚的侠义色彩。春秋战国时期有冯谖弹铗、毛遂按剑逼楚之举,屈原有“带长铗之陆离兮”之叹,《史记·刺客列传》中有更多对剑的大书特书。时至汉朝,作为开国皇帝的刘邦对其“提三尺取天下”的武功津津乐道。上有所好,下必甚焉。有汉一朝武夫勃兴、轻死重气,如司马相如、东方朔等名臣文豪少时均学过击剑之术,剑与侠的联系,自然而然体现到了朝堂之上。

从这几个角度出发,就不难理解朱云为何在没有制度先例的情况下会请赐尚方剑行专杀之事。对于皇帝而言,尚方剑代表了至高无上的身份;对于丞相及太子师而言,尚方剑又代表了“力折公侯”的侠气。这两者混合形成的文化内涵成为朱云请赐尚方剑的逻辑起点,也让朱云有了试图在森严的官秩等级下撕出一个缺口的勇气。

朱云弹劾张禹并未成功,但朱云折槛和尚方剑的典故却流传于世,成为后世尚方剑制度遥远的起源。

尚方剑自秦汉始,至宋元成制,至明朝完善,最终在清朝终结。在其千余年的发展流变中,一直有着“兵法之剑”“律法之剑”“礼法之剑”的三重身份,而这三重身份从来没有融为一体。广泛而论,尚方剑能代表皇帝权威,有部分专杀或者说是先斩后奏之权,但这些权力都非常有限,甚至是在尚方剑最为盛行的明朝崇祯年间,御史詹尔选也认为赐尚方剑一事“未蒙皇上大处分,与未赐何异”。与此相对应的是,会授尚方剑的卢象升“未尝戮一偏禆”,兵部侍郎张凤翼“以畏法死”,总督蔡复一持尚方剑却“节制不行于境外”。使用尚方剑尚有如此多的掣肘,若想以其“上斩昏君,下斩佞臣”更是痴人说梦。

小说、戏曲、影视作品中的尚方宝剑,与朱云以降历朝臣子诗文、奏章中的尚方剑一样,从未真正地存在过;而历史上真正存在的尚方剑,实在是一言难尽。值得一提的是,电影《九品芝麻官之白面包青天》中提及主人公的尚方宝剑为前朝崇祯皇帝所赐,而剧中李公公直言“大清开国以来,从没听说过有什么尚方宝剑”,倒也与历史相契了。

(摘自中国法制出版社《法律博物馆:文物中的法律故事(中华馆)》)