刘惠馨:是母亲也是伟大的革命战士

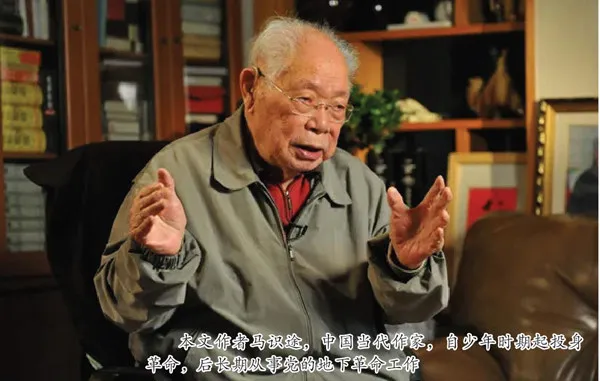

2022-12-29马识途

刘惠馨(1914—1941),又名刘一清,江苏淮阴人。1941年1月20日,因叛徒告密,时任中共鄂西特委妇女部长兼特委秘书的刘惠馨被捕。同年11月17日,刘惠馨慷慨就义于恩施方家坝刑场,英年27岁。

1939年,党为了发展敌后游击战争,调一批人从豫鄂边区的竹沟镇转往苏北地区。刘惠馨老家是江苏淮阴,首先入选。我和她不得不做长期别离。

我记得在别离前夕,我们俩在田野的树下话别。她始终没有对我表示惜别之情,只有在末了,她才对我说:“这次我去了,不知道我们什么时候才能再见,过去我们相约抗战不胜利决不结婚的那些话,已经没有什么意义了。我要说的是,这次我回到苏北,去和敌人进行面对面的厮杀,我是抱着牺牲的决心的。也许……”我连忙接下去说:“我们一定会看到革命胜利。”她站起来说:“但愿这样。”说罢就和我握手告别,像和一个普通的革命同志握别一样。我看到她那坚定而矫健的步伐,消失在月色下的小路上了,才感觉到有许多话还没有对她说。

惠馨和其他同志步行到河南,由于竹沟事变没有去成苏北,又折回来了,并且立刻被党分配到鄂西山区农村做地下党的秘密工作。党要求她改变身份,断绝通信。她从鄂北路过时,为了遵守纪律,没有来找我,也没有给我写信。

1939年冬天,我被调到鄂西做地下党的工作,我们意外地相会了。党为了组织秘密机关,要我们结婚,并且要惠馨改扮成家庭妇女,担任“住机关”的工作。我们相会自然使她高兴,但是要她住机关,却给她带来很大的苦恼。她是一个火辣辣性子的人,喜欢到处走动,喜欢投身于火热的斗争,现在要她坐下不动,真是为难。但是她经过几天痛苦的思想斗争后,下了决心。她在恩施郊区找好房子,买好一套成家立业的锅盆碗盏,我们成了家。她把自己改扮成一个家庭妇女,每天买菜做饭、洗衣服、做针线活儿,还要和左邻右舍的家庭妇女交往,说些言不及义的闲话。只有晚上才能关起门来自己读一些马列主义的经典著作。起初她是苦恼的,慢慢才习惯起来,并且把自己的旺盛精力转向秘密机关的一套技术活动。她组织交通站,编制密语密码,收发秘密文件,工作做得很出色。虽然很忙,却很愉快。她怀了孕,却不辞辛苦,远道去重庆南方局报告工作,并且带南方局的一位负责同志到鄂西来检查工作。

她回来告诉我说,她在重庆知道她的家人住在海棠溪,她3次过海棠溪到黄桷树接头,很想回去看看,但终于忍住了,她怕落到家庭的樊笼里去。我取笑她说:“你这倒是三过其门而不入呀!”她笑了一笑。

后来工作太多,人手不够,党决定要她负责和当地一些党组织接头的工作。后来她又担任恩施县委副书记、组织部长,同时也是中共鄂西特委的妇女部长。她身怀有孕,既要把繁重的家务劳动全部担当起来,又要把机关工作管得有条不紊,保证安全,还要去领导党的秘密组织,真是够忙的。但是她一点儿也不感觉疲倦,总是愈做愈有精神,好像她的精力是永远不枯竭似的。

我记得有一次她到70里外的屯堡第七女子高级中学去接头,我以为她一定要第二天才回来,谁知当天深夜她跑回来了,进门还是那样生气勃勃、笑容满面的样子,但是明显地看出她是累坏了。果然她因劳成病,我责怪她怀着孕这样跑长路。

她在床上拉着我的手说:“原谅我,我也知道不对,但是我总想多做点事。我知道我们现在从事的是一种光荣的但是危险的职业,说不定什么时候就会落入虎口,再也做不成了。得赶快做!”

我说:“你想到哪里去了?”

她却紧紧抓住我的手,更严肃地说:“真的,我似乎有一种预感,但并不是出于恐惧。我近来常常想到,假如我被捕了,该怎么办?那时候你一定很难过吧。但是你不用难过,我会按照一个共产党员那样行事的。”

我听她这样说些不吉利的话,很不舒服。我说:“算了吧,说这些干什么?”

她却更严肃地说:“不,我们是应该想到这些事的,也许我们再也不能见面了,我希望你在胜利后到我的墓前献一束花,告诉我‘那个日子果然来到了!’”

我再也听不下去了,阻止她说:“我只想活着斗争,没有想到死,你说这些倒好像你是一个浪漫诗人!”她笑了笑,并且摇了一下头,原谅我不理解她的心情。

我并不相信命运和预兆,但是惠馨的这些话却果然成为谶语。在敌人制造皖南事变后不久,由于一个可恶叛徒的出卖,惠馨和特委书记何功伟一同被捕入狱。当时我下乡巡视工作,因而幸免被捕。新中国成立后,我从审讯特务的口供里知道:当特务破门而入时,惠馨已在屋里匆匆地烧毁了一切文件,她从容地抱起孩子和何功伟一起走向监牢,走向新的战斗岗位,按照一个共产党员应该做的那样。

惠馨入狱时,生孩子还不满一个月,身体没有康复,孩子拖累很大,狱中生活很苦,这一切还是小事,主要是她面临着严重的酷刑。敌人捉住了何功伟和惠馨后,就决定一软一硬,分别对待。战犯陈诚和“反共专家”朱怀冰亲自策划,他们以为何功伟这种硬汉子用酷刑是没有用处的,必须和他斗智,使软功夫把他软化下来;而对惠馨,却以为她是“女流之辈”,又是拖着孩子的妈妈,只要一硬压就可以压垮,就可以突破“缺口”。于是各种各样的刑法落到惠馨的头上。

敌人的判断完全是错误的,惠馨虽然是女的,又刚生过孩子,弱点似乎很多,但是她首先是一个铮铮铁骨的共产党员。百般刑法一点儿也没有把她从肉体上压垮,她反而变得更为坚定起来。敌人甚至对她采取卑鄙的“野外审讯”,实行假枪毙,企图从精神上压垮她,可是仍然不能动摇她分毫。一个人要是抱定了大无畏的牺牲精神,的确不是任何力量能够损他一根毫发的。

敌人没有办法后,就在惠馨是一个初生婴儿的母亲上做文章了。这个孩子本来先天不足,生下来不满月就被捉到监牢里去了。惠馨的身体不好,奶水不足,曾要求特务准许她买饼干和奶粉给小孩吃,但这些起码的人道主义的要求都被特务拒绝了。相反,敌人更故意为难这个孩子,把惠馨和孩子关在一个谷仓里,除开破仓板缝透进一线光明外,什么也看不见,使一个初生的婴儿见不到阳光,企图这样来要挟惠馨。惠馨回答敌人的是绝食斗争,为给小孩开一个小窗而绝食斗争。在她绝食中,敌人一反常态,故意用油煎蛋饭来代替平时给她的一碗盐水臭米饭。惠馨连看也不看一眼。绝食斗争在同狱同志的支持下,终于胜利了。后来出狱的同志告诉我说,当敌人在仓库上开了窗子,惠馨抱着孩子到窗口去呼吸新鲜空气、望光明的天空和让孩子晒太阳时,她是多么的高兴呀。

敌人自然是不甘心的,常常威胁着要弄死小孩。惠馨对于自己的女儿是十分疼爱的。她在那样困难的环境中,仍然无微不至地抚育孩子,把自己的鲜血凝成的一点儿淡奶喂给孩子,要孩子活下去。为使孩子不致在严冬冻坏,她用自己的破衣服给孩子做衣服。特别使狱中同志们感动的是,当惠馨遭受酷刑昏倒了,也没有忘记自己的孩子。有一次,惠馨遭受酷刑昏死过去了,被敌人拖回仓库。住在仓库楼上的难友从仓库的木板缝望下去,看到惠馨过了很久才苏醒过来,她听到孩子在哭,猛然抬起头来,想过去抱孩子,可是身受重伤,一步也挪不动了,只向孩子伸出两手又倒下去了。过了一阵,惠馨积聚了自己剩下的最后一点力气给孩子喂奶,当孩子用力吸奶时,惠馨支持不住,又昏过去了。楼上的同志看到这个景象不禁痛哭起来。惠馨醒来听到了楼上的哭声,却很冷静地说:“这里不是哭的地方,这里不是流泪的地方。”

惠馨对自己的孩子并不像一个普通的母亲那样溺爱,她是把这个孩子当成革命后代来抚养的。她希望这孩子能够活下去,活着出去,长大去革命。

敌人以为从惠馨身上找到了一个大弱点,企图用打死小孩来威胁惠馨。在这个节骨眼上,这对一个母亲的确是极其严峻的考验。当敌人威胁着要打死小孩的时候,她毅然掉头不顾,那种母亲的痛苦可想而知。敌人这种诡计没有成功,他们不敢打死小孩,因为他们知道这样只能使惠馨更坚定,更无挂虑,更会向他们展开坚决斗争。

功伟和惠馨在狱中,领导监狱里的斗争。功伟依然是组织的领导者,惠馨仍然担负了狱中的组织工作。惠馨明白向她冲击来的头几场风暴,已经抵挡过去了,在最厉害的或者说最后的一次冲击——那就是说置她于死地——还没有到来以前,她必须抓紧时间工作。

她组织党的支部,组织难友坚持学习,抵制敌人进行的“青年训练”讲演,鼓舞同志们的斗志,稳定动摇分子。不止于此,她在狱中还接受为她所培养成熟的一个妇女入党。她明白自己迟早难免牺牲,因此希望有更多的人继她而起,站在她的岗位上,继续斗争。

她还把党员在狱中的表现记录下来:哪一个党员是坚定的,哪一个党员动摇了,哪一个党员叛变了,都暗记下来。当一个青年被释放出狱的时候,她托这个青年将此记录偷带出监狱,并且要他帮助送到重庆交给南方局。后来听说,这份材料南方局的确收到了。

惠馨知道自己没有出狱的希望,仍然带头学习化学和英文,要青年同志在监狱里不要忘记利用时间学习知识。

特务们满以为可以从这样一个带着孩子的女人身上讨到什么便宜,结果也完全落空了。敌人为这样一个女共产党员大伤脑筋,最后对她采取了凶残的杀戮手段,决定把她和何功伟一起拉出去枪毙。惠馨毫不畏惧地面对她久已料到的日子。

据说临刑的那天大清早,她亲昵地把女儿搂在怀里,给女儿喂了最后一口奶,然后坦然地抱起女儿,以庄严的步子走向刑场。她并不为自己的牺牲而难过,她不放心的是她的女儿,还不满一岁的孩子将要落到怎样一种命运里去呢?在走向刑场的路上,她问特务:“你们打算把孩子怎么样?”毫无人性的特务对她说:“哼!共产党员还要孩子吗?”便凶恶地从她的怀里把孩子夺过去了。一个母亲在这种场合有怎样的感受呢?也许要扑过去抓住孩子痛哭吧,不,惠馨并没有这样,她知道这是最后的最严重的考验关头,她爱孩子,她巴不得这孩子能活下去,但是在这种关头她无法考虑了,她不能表现出一个母亲的软弱。她毅然转过头去,高昂着头,走向刑场去了。

惠馨和功伟坚定地站在可爱的祖国的大地上,眼望着东方灿烂的黎明,倒下去了。这是1941年11月的一个严寒的早晨。

几十年过去了,我应约写惠馨的小传,真是百感交集!我能够告慰于惠馨的是:我并没有背弃我们的共同理想,我和其他同志一起继续举起她留下的红旗前进,终于胜利了,“那个日子”真的到来了。党和人民没有忘记她,新中国成立后找到她和何功伟的遗骨,迁葬恩施五峰山上,后又迁至他们当年的牺牲地,在那里立碑植树,供千秋万世的后人凭吊和景仰。

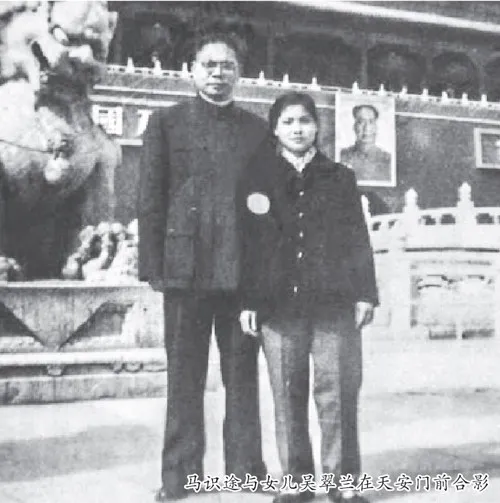

特别值得告慰于惠馨的是,她临刑遗下不满一岁、下落不明的女儿,我打听她19年之久没有找到,后来在党的关怀和公安部门同志的努力下,终于在1960年五一国际劳动节的前夕,在北京找到了。她当时被特务抛弃后,被一对好心的工人夫妇收养长大,取名吴翠兰,她不期而然地继承着她母亲的遗志,考上北京工业学院。

那一年五一节,我赶到北京去和翠兰团聚。我们父女两人携手于天安门广场,真是不禁涕泪横流。在泪眼模糊中,我分明看到惠馨像那块巨大的人民英雄纪念碑一样,挺立面前,正望着这一切欢乐的景象,望着她的女儿微笑呢!

(摘自人民出版社《那样的时代,那样的人》)