张静泉父子空棺秘藏党的珍贵文件

2022-12-29徐锦庚

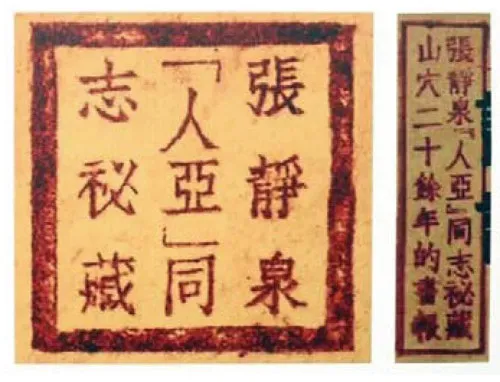

中共一大会址纪念馆展厅内,陈列着两本《共产党宣言》中文全译本。一本是1920年8月的首印本,一本是同年9月的再版本。其中,9月再版本的左上角,盖有一枚长方形印章,“张静泉(人亚)同志秘藏山穴二十余年的书报”字迹仍可辨认。这背后,是早期共产党人对信仰的忠诚和守护。

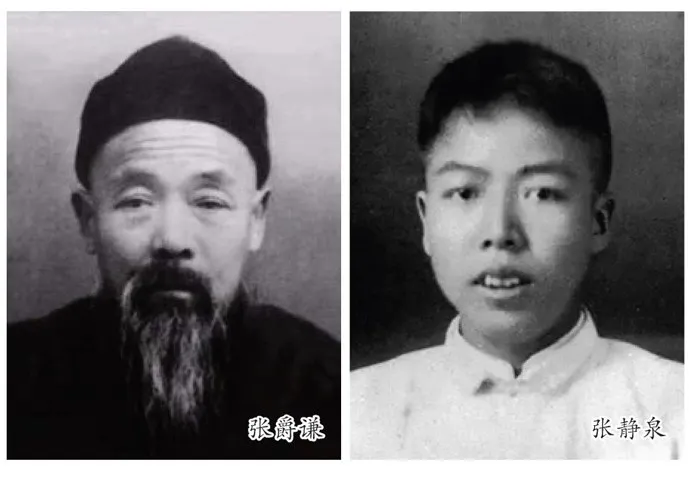

张静泉,浙江省宁波市镇海县霞浦镇(现宁波市北仑区霞浦街道)人,1898年5月出生,是张家次子,16岁时赴上海的银楼做学徒。在上海,他目睹工商界的黑暗,渴望改变社会。1922年4月,他加入中国社会主义青年团,随即加入中国共产党,成为上海仅有的几名工人党员之一。

1922年5月,中国社会主义青年团第一次全国代表大会召开后,上海团地委成立,直属团中央领导,书记由团中央书记施存统兼任,张静泉是委员。

1922年7月,中共二大在上海举行。会议结束后,中央领导机构按照规定,将大会通过的章程和9个决议案送往莫斯科的共产国际,还将文件铅印成册,分发给党内同志学习贯彻,张静泉也获得一本。同年9月,上海金银业工人俱乐部成立,张静泉任俱乐部主任。随后,他参与领导工人开展长达28天的罢工行动。罢工后,经组织安排,他到同孚消费合作社工作。这个合作社,由商务印书馆的编辑和工人组成。

1923年,上海工人运动处于低潮,他的工作重点转移到党团工作及其领导机关出版书报的发行上。从此,他改名“张人亚”。1923年5月至9月,张人亚任上海团地委书记,其间出席了团二大。

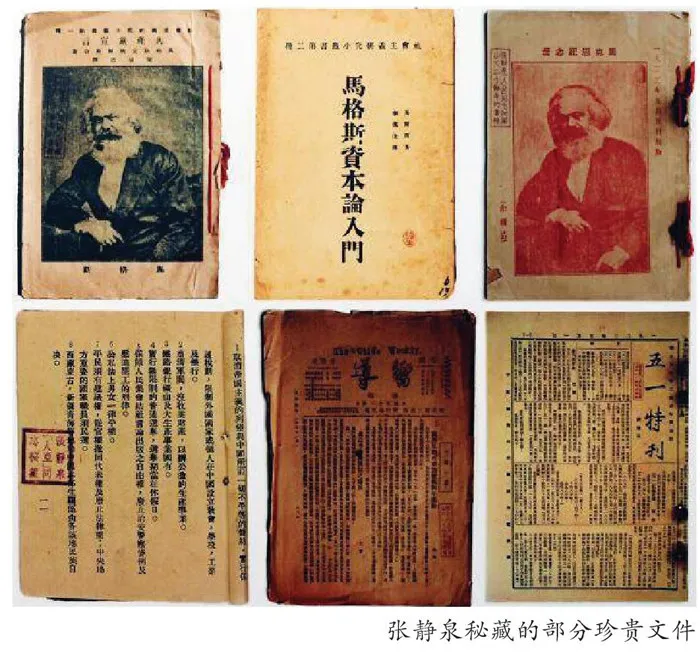

张人亚除保留中共二大文件外,还保存了一批马列主义著作、文件和刊物,包括《共产党宣言》。这些著作、文件和刊物,成为他的精神支柱。

1927年,大革命失败后,中国共产党被迫转入地下。此时,张人亚担任中央秘书处内部交通科科长,他深知这些资料留在身边很不安全无处放置,又舍不得烧掉,思来想去,他决定冒险带回家乡,托父亲张爵谦保管。

1927年冬的一天,张爵谦夫妇刚吃完午饭,张人亚匆匆进门,拎着一只沉甸甸的箱子。

妻子早逝,张人亚已久未回乡,父母喜出望外,母亲连忙给他盛饭。

吃罢饭,他把父亲拉进卧室,关上门,压低嗓音:“阿爸,我有件重要事体,要托侬(你)帮忙。”

“啥事体?”见儿子神情严肃,张爵谦有点紧张。

张人亚打开箱子,取出一包衣服,摊开之后,里面是一大摞书刊。他对父亲说:“我的住所马上要搬迁,这些东西不能随身带,没地方保存,又不能被别人看到,想托侬保管。”

张爵谦忙问:“这些是不是要掉脑袋的东西?”

张人亚老实作答:“是的。”

张爵谦吓一跳:“那还不赶紧烧掉?”

“不能烧!”张人亚语气斩钉截铁,“这些可是珍贵的文件,比我的命还重要。侬一定要保管好,千万不能大意!”

“我明白了。”张爵谦想了想,“侬只管放心,阿爸一定替侬保管好。侬啥时要用?”

张人亚咧嘴一笑:“等革命胜利时,一定用得上,我会回来取的。”

“我们都盼着这一天呢!”张爵谦也笑了,“侬在外面,一定要多加小心,别让我和侬阿姆担心。”

“请放心,阿爸。”张人亚深情地说,“上海还有很多事,我这就往回赶,侬和阿姆多保重。此生我已跟定共产党,等革命成功后,儿子再回来!”

交代完毕,张人亚告别父母,当晚就乘船离开了。

几天后,张爵谦在村里放出风,编了个“不肖儿在外亡故”的故事。随后,他在张人亚亡妻墓旁,建了一座衣冠冢。棺内放一些旧衣裳,用油纸将文件资料层层包裹,藏在衣裳中间。为掩人耳目,墓碑上刻了“泉张公墓”,故意少刻一个“静”字。

全家人知道,万一走漏风声,就是掉脑袋的事,个个守口如瓶,对外瞒得像铁桶似的。

5年,10年,15年,20年……这个秘密,一直守到1950年。这时,上海、宁波都已解放,可张人亚仍杳无音信。

张爵谦估计儿子凶多吉少。1951年,他请人掘开墓穴,打开棺材,取出这批珍贵资料,这个惊天秘密才公之于众。他向三子张静茂揭开衣冠冢之秘,郑重地把资料交给他,让他交给党组织。

张静茂专门刻了两枚印章,一枚是“张静泉(人亚)同志秘藏”,一枚是“张静泉(人亚)同志秘藏山穴二十余年的书报”,分别盖在文件和书报上。1952年7月初,他将部分文件、书报捐给上海工人运动史料委员会。1959年,他又把其余文件,连同珍藏的张人亚遗物,一并捐给上海革命历史纪念馆筹备处,即中共一大会址纪念馆前身。

经鉴定统计,这批秘藏物品中,最珍贵的是《关于“世界大势与中国共产党”的议决案》,这是中共二大九个决议案之一,是现存唯一的原件,该文件第十项内容,即为中国共产党第一部《党章》。该文件现存于中央档案馆,是无价的“孤本”。

此外,还有《共产党》月刊。该刊自1920年11月创办,到1921年7月被迫停刊,总共出版6期,张人亚完整保存了6期,现珍藏于中国国家博物馆,均属于国家一级文物。

遗憾的是,张爵谦夫妇直到去世,也没等到儿子的下落。张人亚的哥哥和弟弟直到去世,也不知道他的死因。数十年来,其命运究竟如何一直是个悬案,张氏后人苦苦寻找。

在中华苏维埃共和国临时中央政府机关报《红色中华》上,一份题为《追悼张人亚同志》的悼词解开了疑团。

借助这份悼词,张人亚的人生履历渐渐清晰起来。

1929年,张人亚奉调芜湖,执行一项特殊任务。芜湖是中共安徽临时省委所在地,张人亚开了一间不起眼的金铺,表面上对外加工金银、收购和出售金银饰品,实际是接收苏区送来的金银,设法兑换成现洋和钞票,再交给上海的党中央,作为党的活动经费。这项工作极其危险,但他都出色地完成了任务。

1931年11月,中华苏维埃共和国成立。12月,张人亚担任中央工农检察委员会委员,来到中央苏区江西瑞金。次年6月,任中华苏维埃共和国中央出版局局长兼总发行部部长,兼任中央印刷局局长,领导中央印刷厂印刷了大量的书和报刊,使苏区的出版事业生机勃勃。

环境危险、条件艰苦,加之工作繁重、精神紧张,张人亚积劳成疾。1932年12月23日,他在赴福建长汀检查工作途中,不幸逝世,年仅35岁。

“拿到这份悼词后,我们回到宁波霞浦老家,到我祖父和我父母的坟前祭拜。”张静茂的儿子张时才回忆当时的情景时,不禁老泪纵横,“我们把悼词读给他们听,告诉他们:你们的儿子,你们的二哥,是为革命牺牲的,你们可以放心了。”

(摘自浙江文艺出版社《望道:〈共产党宣言〉首部中文全译本的前世今生》)