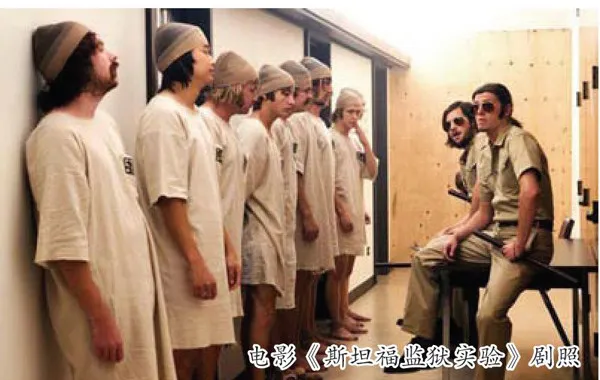

斯坦福监狱实验:每个人心中都有一个恶魔

2022-12-29潘楷文

邪恶的一个特点就是平凡——它常常存在于最平凡的人心中,也由最平凡的人来实行。

邪恶心理:好人也会作恶

第二次世界大战中,六百多万名犹太人被屠杀,法西斯杀害了不计其数的平民百姓。这些杀人者难道天生就是冷酷无情的坏人吗?事情并没有我们想象的那么简单。

最早关注“好人为什么会作恶”这个问题,并用心理学实验的方法研究这一问题的,是美国著名心理学家菲利普·津巴多。他把对这一问题的研究戏称为“邪恶心理学”。

他发现,在第二次世界大战时期,纳粹德国的很多官兵并没有被长官逼迫,只是经历了残酷的战争,就完全变了一个人似的,会去杀害手无寸铁的犹太人甚至敌国平民。

一定存在环境因素,并且在环境中还存在着某条界线,人们如果跨越那条界线,就会从好人变成坏人。根据上述假设,津巴多开启了对邪恶心理的研究。

斯坦福监狱实验:理解人性的里程碑

津巴多在斯坦福大学着手准备实验。他在当地报纸上刊登广告,招募男性志愿者来参加一次为期两周的关于监禁的心理学研究,最终从应征者里筛选出24个人作为受试者。这24名受试者均为二十岁左右的大学生,身心健康,精神正常,没有经历过会对成长造成影响的重大事件,有良好的教育背景,并且都没有犯罪史。津巴多将他们随机分成两组,让一组人扮演监狱看守,另一组人扮演囚犯。

为了增加实验的真实性,津巴多特意请当地警察局协助,让真正的警察来“逮捕”扮演囚犯的受试者。这些“囚犯”被蒙住双眼,被警察从自己家中送到模拟监狱——斯坦福大学心理学大楼的地下室。囚犯们被带到模拟监狱后,会被要求脱光衣服,面向墙壁站着,“看守”们会向他们发放囚衣与塑胶拖鞋,并给囚衣喷上号码。囚犯们被剥夺了名字,只能以囚衣上的编号称呼。相较之下,扮演看守的志愿者们待遇却大不一样,他们穿着统一的制服,配有警棍,还戴着银色反光太阳镜,可以在模拟监狱内自由行动。

实验的第1天,所有受试者都对模拟监狱里的生活不太适应。囚犯们自由散漫,嬉笑打闹,甚至不服从看守的命令。但看守们则很快进入状态,他们无师自通地学会了一整套惩罚体制,当看守们发现自己手上的权力能够直接影响到囚犯们时,他们的惩罚方式越来越肆无忌惮。

一开始,会有个别囚犯站出来反抗权威,拒绝服从命令,甚至煽动叛乱。于是看守们学会了挑拨离间,比如让表现好的囚犯享受特权,然后把叛乱分子分成两部分,给其中一部分人好吃好喝,让另一部分人怀疑这些同伴是在卖友求荣。结果,囚犯之间的信任被摧毁了,看守们进一步巩固了自己的权威。

就这样,实验仅进行了36小时,就有1名囚犯精神崩溃,津巴多不得不将他“提前释放”。

在之后的几天里,又有好几名囚犯出现了严重的应激反应,比如身体不适、极度抑郁、哭叫、愤怒、强烈焦虑等,共有5名囚犯被提前释放。而剩下的囚犯都变得麻木不仁,逆来顺受,完全接受了自己的囚犯身份。

到了这个阶段,整项实验已经走向失控。津巴多也意识到了事态的严重性,并在实验的第6天提前结束了这个原本计划持续两周的实验。听到实验结束的消息,囚犯们如释重负,甚至因重获自由而抱头痛哭,但看守们好像还有点意犹未尽,表现得很不舍。

原本并无差别的两组大学生,在短短6天后,一组人变成了茫然无助的囚犯,另一组人变成了以惩罚、羞辱囚犯为乐的残暴看守。

是什么让这些原本阳光善良的大学生发生了如此大的变化?

从外部条件来看,有3点原因。

第一,扮演看守的受试者获得了绝对权力。看守们发现自己拥有绝对权力后,就逐渐傲慢起来,对囚犯们很不耐烦,稍有不满就对囚犯们拳脚相加。他们认为自己只是奉命行事,察觉不到自己对囚犯们的明显的暴力倾向。在能赋予人绝对权力的环境下,人的意志力无法和环境的力量抗衡。

第二,去个性化,或者说“非人化”。一方面,看守们穿统一的制服,戴墨镜,掩盖自己的面目,被统称为“长官”,这就给他们一种感觉——没人知道我的真实身份,我也不用为我做的坏事负责。另一方面,囚犯们一开始就被剥夺了个体人格,比如他们被剥夺了名字,只能以编号称呼。

第三,从众心理与服从权威的心理。人总是希望被群体接纳,从而获得安全感和归属感。当身边有个别看守作恶,并且越来越多的看守跟着作恶时,即使是好心的看守,也很难出头制止,只能沉默。这样的沉默在无形中纵容了暴力。另外,囚犯们会服从看守们的权威,通过这种方式维持安全感与控制感,以此对抗焦虑与恐惧。

从受试者的心理层面来看,也有3点原因。

第一,角色认同。在实验过程中,不论看守还是囚犯,都随着时间流逝慢慢入戏,行为越来越贴近自己所扮演的角色。看守们虽然刚开始还不太习惯指使别人,但很快就变得强势起来,越来越暴躁、爱指挥、爱找碴。囚犯们彻底变成了极端环境下的弱势者,认为自己没有决定权,甚至忘记了这一切根本只是实验。

第二,通过自我辩护合理化自己的行为。看守们为了避免内疚,把囚犯变成了一个抽象的概念。比如,实验中囚犯没有名字,只用编号来称呼,看守们甚至称他们为“害虫”。这样一来,囚犯不再是看守的朋友、邻居、同胞,而成了完全陌生的群体,惩罚乃至消灭陌生群体是可以被接受的。

第三,习得性无助。在斯坦福监狱实验中,那些扮演囚犯的受试者在不到一周的时间里就习惯了这种迫害,变得温顺起来。实际上,这就是习得性无助,是指人们在反复反抗失败之后,会变得消沉,不再尝试抵抗。

没有觉知,是最大的作恶之源

实际上,作恶者心中的邪恶不是一开始就表现出来的,而是被环境诱导出来的。邪恶的一个特点就是平凡——它常常存在于最平凡的人心中,也由最平凡的人来实行。在环境的诱导下,人们甚至不知道也不觉得自己做错了,不进行自我思考,只是屈从于环境。斯坦福监狱实验清楚无误地展示了:人的行为并非全由理性、性格、经历所支配,决定人行善或作恶的,是社会环境,以及塑造环境的系统性力量。

作恶之人,特别是跟随他人作恶的人,有一些共同的特点。他们缺乏生机和创造力,缺乏爱的能力,有深深的无能感,正是这种无能感让他们不顾一切地试图控制别人、凌驾于他人之上,由此获得自己无所不能的幻觉。正因为自己缺乏创造力,无法热爱生命,所以他们要去毁灭,并且迷恋死亡。

如果一个人浑浑噩噩地过日子,不思考身边发生了什么事情,不反省自己的行为会造成怎样的后果,毫无对自我的觉知,那这样的人就像法西斯时期的纳粹分子一样,最大的特点就是兢兢业业地完成上级交代的任务。他们缺乏思考的能力,或是拒绝思考,这就可能让潜伏在人性中的恶的本能释放出巨大的能量。

唯一能够对抗平凡之恶的力量,就是对自身的思考与反省,我们以此对抗愚昧与无知。

(摘自湖南文艺出版社《不要挑战人性:史上20个经典人性实验》)