奏折的诞生与军机处设立

2022-12-29侯杨方

“军机处—奏折体制”将一切权力集中于皇帝一人手中,这就要求皇帝必须极为勤政,每天必须不间断地处理各地奏折,否则国家军政要务就得停摆,这是彻底的人治——皇帝一人的独裁。

奏折的诞生

在众多的影视剧、小说,甚至一些历史专业学者的论著中,经常提到唐、宋、明等朝代的人物写“奏折”给皇帝,但其实这是完全不可能的,因为奏折产生于清朝康熙年间,是清朝特有的文书。奏折的出现反映的是整个中国帝制时代统治方式的一个巨大转变。

由于呈送康熙皇帝题本(奏章)的过程复杂,手续很多,且在到达皇帝案头前已经有多人预先知道其内容,很容易泄密,因此臣下有时候不敢大胆直书,不敢讲真话,特别是涉及一些敏感的案件或者权贵的时候,忌讳尤多,造成皇帝有时候难以了解事情的真相。这对于统治者来说是个很大的问题。

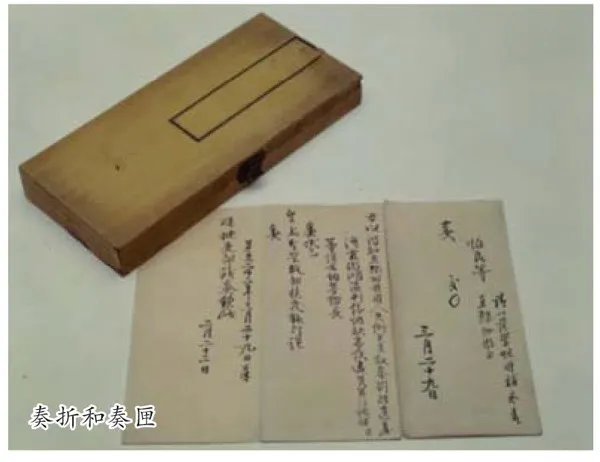

有鉴于此,康熙帝特地指定一些亲信大臣可以直接给他本人送汇报,内容只有他本人与汇报者知道;因为报告写在给皇帝的请安折内,所以又称为“奏折”。现存最早的奏折是中国第一历史档案馆保存的康熙二十八年(1689)二月二十七日大学士伊桑阿的《奏谢温谕赐问平安折》。奏折由臣下直接递送皇帝本人,康熙帝承诺保密,并将原奏折发还本人保管,其他人都不知道他们两人之间究竟谈了什么,因此大臣可以知无不言、言无不尽,实质就是点对点的秘密报告。

奏折就像是点到点的短信,除发送者(官员)与接收者(皇帝)外,无人知悉其中内容,保密性更强。如康熙帝所言:“凡奏事者,皆有朕手书证据在彼处,不在朕所也。”他还声称:“尔等果能凡事据实密陈,则大贪大奸之辈,不知谁人所奏,自知畏惧;或有宵小诳主,窃卖恩威者,亦自此顾忌收敛矣。” 点对点单线联系的秘密报告可以互相牵制、揭发,难以隐瞒真相,这是题本无法达到的效果,因此被雍正皇帝继承和发扬光大。

康熙皇帝在他的发小、江宁织造曹寅的奏折上批示:“风闻库帑亏空者甚多,却不知尔等作何法补完?留心,留心,留心,留心,留心!”“两淮情弊多端,亏空甚多,必要设法补完,任内无事方好,不可疏忽。千万小心,小心,小心,小心!” 这样的内容是绝无可能出现在题本上的。连写5个“留心”和4个“小心”,让曹寅赶紧把亏空补上,否则康熙即使作为皇帝,尽管和他关系这么密切,都没法替他担待。这种奏折和朱批内容,不可能让第三人知道,否则让朝廷的大臣们怎么想?

设立军机处

康熙皇帝为了行政效率与保密,在内阁之外又设立了南书房,位于乾清宫院落西南角平房。南书房挑选一批文采、才能和品行兼优,而且跟皇帝关系特别密切的官员入值,称“南书房行走”。他们平时陪皇帝赋诗撰文,写字作画,起草圣旨和各类公函,是皇帝亲近的“贴身秘书”。皇帝住在乾清宫,而他们就在乾清宫四合院里面,一般的王公大臣平时是进不来的。

雍正七年(1729),因与准噶尔部的战争,雍正帝下令军需一应事宜都交给怡亲王胤祥、大学士张廷玉和大学士蒋廷锡三人秘密办理,三人组成了一个临时办公机构,叫军需房。雍正八年(1730),改称为军机处,以张廷玉、蒋廷锡、马尔赛入值办理一切事务,成为定制。雍正十年(1732)三月,正式定名为“办理军机处”,简称“军机处”,并由礼部铸造印信,用“办理军机印信”字样。

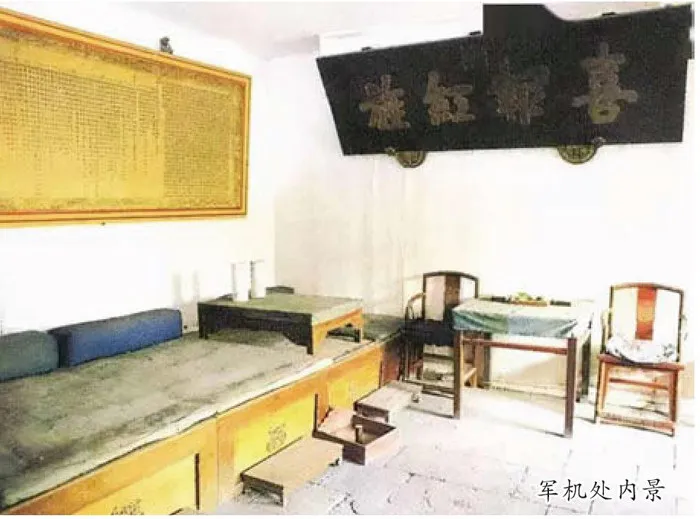

起初军机处只是一个处理紧急军国事务的临时机构,办公地点是一个临时搭建的木板房,开始设置于乾清门附近,后移到隆宗门外。隆宗门也是在乾清门广场上,后改建成瓦房,靠近皇帝的寝宫养心殿,是一个典型的内朝机构。后来具体地点跟随皇帝行踪驻地而定,如移往圆明园、颐和园或承德避暑山庄等地。

军机处主要成员为军机大臣及军机章京。军机大臣员额无定,少则三人,多不超过十人,通常是五六人,由亲王、大学士、尚书、侍郎或京堂充任,通称“大军机”;设首席军机大臣,或称领班军机大臣,一般由满族亲王或大学士担任。军机大臣须每天值班,随时等候皇帝召见。另外,挑选内阁中书等官员充当军机章京,通称“小军机”,给军机大臣当秘书,满汉各半,负责缮写谕旨、记载档案、查核奏议等。

军机处设立后,皇帝可以自由选择亲信大臣充当军机大臣,协助他处理一切军国大事。但军机大臣只有建议权,决策权由皇帝一人掌握,因此他们只是皇帝的机要秘书,军机处也只是皇帝的机要秘书处。军机处并不是中央的行政机关,充其量只能说是皇帝权力的执行机关。

从此之后,清前期建立的议政王大臣会议制度逐渐失去了重要性,内阁只能处理一般例行的行政事务,而权力高度集中于皇帝一人之手。皇帝通过军机处这个机要秘书班子处理一切重要的军国政务,达到了他心目中的理想状态:“惟以一人治天下。”军机处没有专官,军机大臣、军机章京都是以原官兼职,皇帝可以随时令其离开军机处,回本衙门。军机大臣既无品级,也无俸禄。军机大臣之任命,并无制度上的规定可供遵循,完全出于皇帝的自由意志。

与军机处相配合,雍正帝进一步完善了奏折制度。他刚即位就将上奏密折的范围扩大到了所有的总督、巡抚,后来又扩大到了布政使、提督、总兵等一级官员,奏折制度成为正式的制度。他还特批一些中低级官员也有此权力。奏折由官员秘密上奏皇帝,皇帝则在奏折上用朱笔亲笔批示,称为“朱批谕旨”,经朱批后的奏折称为“朱批奏折”。

此时奏折完全取代了题本,成为官员向皇帝汇报政务的重要文书。朱批谕旨也成为官员决策、行政的重要依据。从此,朱批奏折与廷寄谕旨成为清朝行政的两种重要公文,它们全由皇帝一人批答,或口述后由军机大臣拟写,因此在体制上确保了皇帝的乾纲独断。

雍正帝通过建立“军机处—奏折体制”将一切权力集中于皇帝一人手中,这就要求皇帝必须极为勤政,每天必须不间断地处理各地奏折,否则国家军政要务就得停摆,这是彻底的人治——皇帝一人的独裁。独裁统治对皇帝本人的能力与责任心要求极高,而相应地,大臣们也就丧失了积极性。

清朝实行皇帝乾纲独断体制,而奏折制度是实现这一体制的重要一环。奏折绝不仅仅是一种单纯的官方文书名称,它更是传统中国从皇帝与官僚共治转向皇帝一人独裁统治的见证。

(摘自天地出版社《治世 : 大清帝国的兴亡启示》)