倪光南追梦“中国芯”

2022-12-29陈玉新

倪光南,中国工程院首批院士,2018年获得“最美科技工作者”称号。他曾参与研制中国自行设计的第一台电子管计算机,主持开发联想式汉字系统,一生不遗余力地呼吁芯片核心技术国产化。

一直以来,倪光南院士都在为信息产业核心技术国产化奔走呼号,并为此目标而努力,从20世纪80年代初开始,到现在已有40年时间。在此期间,他经历了很多的挫折、误解和白眼,但他没有忘记自己的初心,始终朝着这个目标努力。

推动“18号文”出台

1999年,在有关专家的提议下,国家经贸委政策司和信息产业部组成联合小组,起草了相关芯片企业优惠政策条款。这些条款在2000年6月形成了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,这就是最初的“18号文”。

“18号文”以及后续文件的出台,为中国软件芯片产业发展提供了重要保证,促进了中国软件行业的发展。这些政策之所以能够顺利出台,与倪光南等科学家是分不开的。

1994年,政协会议上,倪光南提出了关于“扶植高新技术企业的提案”。在这篇提案中,他详细论述了为什么要对软件和集成电路产业降低增值税率的理由,引起了相关部门的重视。

政协会议结束之后,几个部委一同召开了座谈会,在听取了专家建议并广泛征集意见的基础上,“18号文”于2000年正式出台。

在“18号文”发表后的10年时间中,中国软件产业销售总额增长了16倍,不仅减轻了税负负担,同时还获得了与国外跨国公司公平竞争的行业环境。

2011年2月9日,国务院办公厅颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。在这一政策中,国家对于高新技术企业的扶持力度更大,同时还新增了“对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税”的条款。

在倪光南看来,这一政策实际上就是进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的主要政策措施,也是业界流传已久的“新18号文”的主要内容。倪光南认为“18号文”和“新18号文”的效果非常好,它不仅为中国软件企业提供了很多优惠政策,更让中国软件业实现了质的飞跃,而这也正是当初倪光南提案的初衷。

启动“中国芯”

随着“18号文”的出台,中国高新技术产业又迎来了一阵春风。倪光南虽已离开联想公司,但他依然想要继续自己的科研工作,其中,他最在乎也最想要进行的就是对计算机芯片的开发。

1983年,倪光南放弃在加拿大国家研究院的优厚待遇,选择回到中国时,心里想的就是创造出属于中国人自己的芯片和操作系统。

回国后不久,倪光南成功研发出联想式汉卡和联想微机。在这个过程中,他也进行过芯片方面的研究。

中国在第三代计算机集成电路研发上还能够跟得上其他国家的脚步,但在第四代超大规模集成电路的研发上却开始落后。因为没有超大规模集成电路,所以超大规模计算机也没法做下去。

在倪光南看来,中国如果想要大力发展计算机产业,就一定要去做芯片。

想要做芯片,最基本的一个条件就是要有充足的资金投入。但对于企业来说,很少有哪个企业能投入那么多资金去进行芯片研发。

倪光南在联想公司时,集成电路因为设计投入不大,所以可以做,但芯片的设计需要的软件和设备都很昂贵。为了节省研发费用,有大半年的时间,中国科学院计算所的研究员都在新加坡CHARTER公司的设计实验室做芯片研究。

随着倪光南在1995年被解除职务,联想ASIC芯片等项目纷纷被废止。

外界不理解倪光南为什么固执地坚持中国非要自己做芯片,为什么经历过失败和非议之后,还要继续坚持。对此,倪光南说:“我没去考虑这些事情,我们能够做的就是在一定条件下尽可能去争取。往往1.0不太好用,没人做那就不去做了吗?那也得做。”

面对当时中国信息产业“缺芯少魂”的现状,倪光南既痛心又无力。作为中国工程院首批院士、参与研制中国自行设计的第一台电子管计算机的科学家,倪光南明白靠个人力量无法解决这些问题,想要研发国产芯片和操作系统,就必须要依托团队的力量。

这时出现的北京中芯微系统技术公司的团队让倪光南眼前一亮。在他看来,中芯微的技术团队基本上具备了自主研发嵌入式CPU的技术能力。

最初,倪光南并没有加入中芯微公司,却将自己全部的热情倾注在了技术团队之中。他在业务推广上也不遗余力,用自己的名誉为团队进行担保,最终打动了一位同样热心于自主芯片研发的深圳民营企业家。

这位企业家直接为中芯微团队投资了2000万元,作为研发费用。

“方舟1号”横空出世

为了芯片研究,倪光南不停地四处奔走。找钱、找政府、找资源、找人才,凡是能够出力的地方,倪光南一点儿也不含糊。付出了这么多,倪光南本人却没有索要一分钱、一份股。

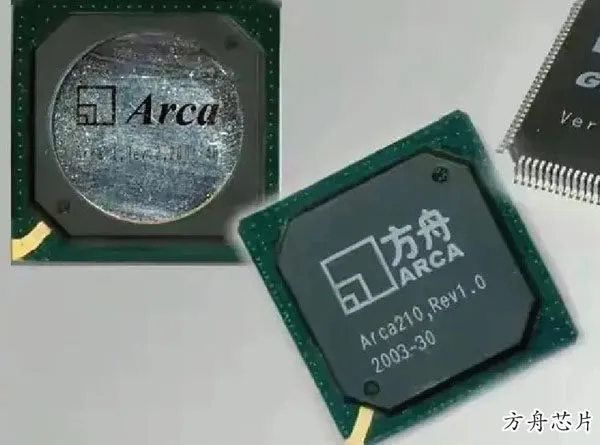

依靠倪光南找来的资金和设备,中芯微团队经过刻苦钻研,最终在2001年4月设计出中国第一片嵌入式芯片“方舟1号”。

“方舟1号”具有速度快、成本低、集成度高的特点,其主频可以达到166兆赫,每秒能够执行2亿条指令,与国外同类型芯片比,技术性能差距不大。

在推出“方舟1号”芯片的同时,中芯微公司还推出了基于“方舟1号”开发的网络计算机NC2000。

在此之前,实际上北京大学等单位已经推出过中国自主设计的嵌入式芯片。但“方舟1号”却是第一款可以进行商品化的32位芯片。虽然“方舟1号”芯片在技术上并不成熟,但它的出现依然受到瞩目。

为了更好地推广“方舟1号”,倪光南在2001年5月正式加入中芯微公司。

2001年7月10日,几个国家部委为“方舟1号”召开了盛大的新闻发布会。

第一款国产芯片的诞生似乎点燃了全国上下的热情,倪光南很乐于看到这种形势。很早之前他就认为,中国国产芯片和操作系统的研发想要取得成功,就需要政府部门的支持。只有这样,中国芯片产业才能逐渐壮大,追赶上发达国家的步伐。

倪光南很清楚,政府支持是国产芯片起步的关键。但想要最广泛地推广国产芯片,还需要获得市场的认可。凭借着自己的声望和信誉,他为中芯微公司拉来了不少订单。

2002年12月9日,中芯微公司更名方舟科技(北京)有限公司。除了更名外,中芯微公司的目标也发生了变动。

当时的倪光南可能并不明白,方舟科技建立之初的目的不是为了将国产芯片研发进行到底,而是赚钱。国产芯片有市场就做国产芯片,国产芯片市场没了就转做别的业务。而倪光南则希望能够通过一个项目让方舟科技的人才队伍和技术储备向更高层次发展。

无奈的倪光南只得选择退出。倪光南离开之后,方舟科技面对市场的销售活动基本告停。公司放弃“方舟3号”的研发,让芯片研发团队心寒,更让倪光南愤怒不已。

倪光南之后再也没有加入任何公司,却一直在为推广国产操作系统、芯片、软件而奔走。

为“中国芯”奔走一生

在最初研发方舟芯片时,倪光南就打算设计一个新的IT产业框架,借此来绕开Wintel联盟(微软公司和英特尔公司联盟)。

他很清楚,想要完成这个工作需要经历较长一段时间,仅仅依靠一家公司无法完成。但从整个中国信息技术行业来看,总要有人从第一步做起,做好了第一步,才会有人继续在前人的基础上探索下去。

倪光南的预测很准确,方舟科技在芯片研发方面虽然没有走出一条成功的道路,却为后来者提供了可借鉴的经验。曾在方舟科技工作的刘强在离开方舟科技后,创建了北京君正,研发出的君正芯片就是最好的实例。

倪光南并不是为某个个人或团体工作,而是在为国产芯片研发工作。即使离开了,倪光南依然在为国产芯片发声,这成为他一生的工作。

(摘自华文出版社《倪光南:大国匠“芯”》)