那一年,我在椿树峁插队教书

2022-12-29谢侯之

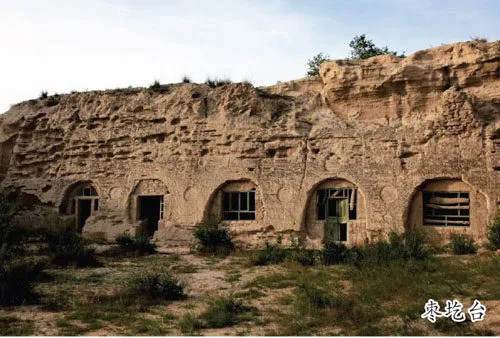

枣圪台

那一年,我在陕西延安山沟里的万庄插队当知青。

经过征兵、招工或家里托人,在万庄插队的北京知青都走光了。只剩了我和简华两个男知青。

我家祖上留过洋,又划了“右派”,“文革”中跪着挨斗,就吃了安眠药,撒手走了。简华家因为什么道理,家给红卫兵抄了干净,父母被赶出北京,也是划作“五类”的人家。两人都没机会门路,就仍留在庄里。

原来在村里教书的知青也走了。万庄书记张殿南看到我两个闲时都捧了书看,认定是好文化。和队长商议了,重整治出一眼空窑,让简华不要上山干活了,在村里起一个班,教村里的娃们读书。

沟底的枣圪台庄,知青走得更是一个不剩,庄里找不下个读书人。枣圪台书记谢明山头天晚上跑到万庄,和万庄书记张殿南讲好,说要借个知青去枣圪台给学生娃娃们教书。

早上起来,张殿南拉上在庄里下乡锻炼的梁大夫,跑来找我游说。夸赞说:“教书苦轻,再不要上山受熬累。枣圪台是沟底队,你去了一满有白面吃。”梁大夫是北京协和医院的外科主任,大知识分子,也撺掇说:“大学很可能以后要恢复招生,你不是想上大学吗?教了书,空闲时间多,而且还有星期天,你就能看功课了。”

后半晌,枣圪台来个后生赶个驴车来接。我装了书箱和铺盖,相跟了车,顺山路往沟里走。

走了十来里路,过了余家沟,山沟窄下来。沟坡两边渐渐有了些灌木,枝杈上都挂些绿色。果然沟底景象与沟口不同。沟口的坡崖,石板上只浅浅地浮些细草。人说沟底就因了这梢林,土地有肥劲,比沟口能多打下两颗粮食。

近枣圪台庄的沟底时,天已擦黑。几个半大娃疯跑下来,为首一个碎娃,眼睛黑亮,鼻涕闪了光。跑到我跟前立住脚,仰了头看人,大声发问道:“你,是不是谢老师哎?”不待回答,又转身疯跑回去,其他的娃跟了跑。满庄听一片呐喊:“哇哎,谢老师来了!”

一行男人都拢着袖管,匆匆赶下来握手欢迎。我被众人引着到个下场院,场院里早聚了一群汉子婆姨娃娃。书记谢明山披件老山羊皮袄,站到众人面前,清了喉咙,演讲说:“这是咱枣圪台自万庄请下的谢老师,能读这厚的书,可好文化咧。各家仔细说给各家娃娃,叫好好听谢老师收拾管教!”大家就都鼓掌。

众人散后,谢明山引我去安顿住处。身后跟了一群学生娃娃。

下场院三面围了石窑,一面是牛棚。石窑都门窗破旧,有了年头。书记指着北面最边上一孔窑,交代说,这是枣圪台的学校窑,“学生娃娃拢共二十大几,一眼窑都坐下了。”我走进去看。窑内昏黑,高矮横几排长桌条凳。窑掌墙上挂着黑板,已边角残破,被粉笔划出大片花白。黑板前立张小桌,是老师讲桌。桌腿细瘦,像在摇晃。伸手摸它一下,它立刻倒了下去。我慌忙把它扶好,退了出来。

谢明山站在外面等候,见我出来,便引去西面。推开一孔窑的门,说这是给老师备下的住处。我见那窑,门开在一侧,旁边是大木格窗。虽然老旧,却是新糊的糙纸。窑内窗前连了大炕,窗台上整齐摞的4卷《毛选》。炕墙上黑黢黢的,贴一张李玉和,一张李铁梅,都举了灯,瞪了眼拉着式子站着。炕旁的锅灶收拾得整齐,脚地炕上扫得干净。窑洞一壁立了3个大缸,一个缸装满了清水,一个缸泡着酸菜,一个缸空着。

谢明山指了那缸水对我说:“水已经叫人给老师挑满了,酸菜是给老师的。外面柴垛是队里猪场的,也是给老师用。谢老师要烧饭了情管去拿。下夜看书点灯熬油了,去跟饲养员陈老汉要灯油去。看还缺什么了就跟队里言传。”

窑里脚地放一堆杂纸书报,说是知青撂下的。我把铺盖放到炕上,去翻那些书。

听到谢明山在吩咐什么人:“喊保管员快些儿上来,盘些小米白面,清油也灌上一瓶。叫老师先吃着,都先记到大队账上。”

书记走后,我就去炕上,摊开铺盖。又把书箱在炕沿边上横放了,上面铺块塑料布。取出一摞书本在箱上摆好,作了书桌。将煤油灯擦得雪亮,也在箱子上摆了。自己看了满意。

第一堂课

清早起来,特地找出件干净的中山制服换过,将身子挺直了,去到讲台站下。

窑洞里面,全体学生娃已端坐得整齐。从前排望过去,见许多娃都换了洗净的布衫。但光线昏暗,辨不清面孔。只看见昏暗中都是眼睛,散落在各处,眨得一片晶亮。

见学生们都安静着,仰了头等候,我赶忙收了心思,咳一下,把面孔放得庄严。开口说道:“我从万庄来,姓谢。一向在山上干活,从来没有教过书,也不知能不能把你们教好,”停一下,觉得不妥,换了话说:“我现在挨个儿点名,点到谁,谁就报自己的名字,是哪个年级的。”

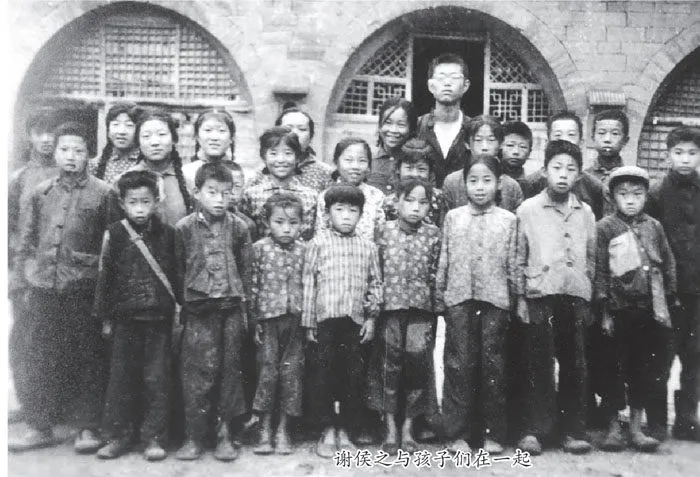

用手指点过去时,男娃们扯了嗓子喊,女娃却扭捏,声音蚊子样细。查下来,计学生24个,男娃10个,女娃14个。其中五年级5个,四年级4个,三年级4个,二年级5个,一年级4个,学前班2个。

这6个年级的学生都坐一个窑洞里,且更有算术语文各科的不同。想一下,定了主意,放话道:“五年级的同学到黑板前面来。其他人放悄声!”

几个学生到了黑板前,便问道:“谁有语文课本,你们已经学到哪儿了。”于是接过一本揉卷的册子,翻到一课,见是说历史故事,讲古人好学,说:“就讲这课吧。”让个学生来读。那娃捧了书,读得结结巴巴,许多字不识。我把生字挑出来,先讲字意笔画,再带着学生娃们一齐用手望空中画写那字,口里“横竖撇捺”唱那笔顺。然后放学生自己唱,学生们便扯了嗓放声,口唱手画,把那调儿诵得如和尚做法事。耳中一片訇然,窑洞如同大庙。心中叹道:这是书声琅琅啊!这声音好久没听到了。看看有了些时辰,就对娃们说:“都坐回原座位去吧。每个字写5行,要按笔顺规矩。然后自己背写熟。我过后来考。”

又叫过四年级的到黑板前。拿了本算术书来,见是讲四则运算。于是讲规则,先乘除后加减,括号优先。黑板上做了演算,又叫两个学生娃做了一回。留一堆题目,叫回位子去做。

然后去对付三年级。见是讲乘法。翻到口诀表,我领着念,娃们跟着直了喉咙吼。看看吼得熟了,打发回到自己座位上去背。过后要考,不会不行。

一气讲下来,台上手舞足蹈。把所有年级都安顿了,方吐一口气。就觉到有些乏,肚子饿起来。这才想到,上这半天的课,还没有做过课间休息。于是宣布说:“现在下课,休息10分钟,再回来做作业。”娃们齐声呐喊,从座上跳起来,冲锋到场院,土匪般打闹成一团。

我擦净黑板,拍拍手上的粉末,走出学校窑门。站到阳光下,觉得有些刺眼。就看见块烂石头上蹲着个队长,等在那里。队长手上擎管旱烟杆,吃得嘴巴胡子冒烟。见我出来,笑了说:“谢老师,上午的课讲少些,能成?”我应道:“成么,咋介?”队长又笑:“中午咧,课讲到中午就对咧。让娃们吃饭去,你也做上口嘛。下午不累的话,再讲上些。累的话呢,就算讲了。”我也笑:“我讲得忘了时间了,下回得留神。让学生们吃饭去,吃过后下午再讲吧。”回身向场院里的娃们发喊道:“放学啦,都回家吃饭去!”学生娃们听了,发一片喊叫,顷刻无了踪影,余了个空空的场子。

山中日月

自此以后,课上得顺当。

娃们为完成作业,每晚就要用功。庄里人跑来,大惊小怪:“咳呀!娃们吃罢饭要抢油灯了,再以前莫见过这号怪事。说是不做作业,不得过去,谢老师要cěng(斥责)了。”

一天上自然课,我把课本扔一边,给娃们讲世界宇宙太阳系:“地球是个圆球。不太圆,稍微有点儿扁。”娃们问:“那地咋是平的,还有山了?”我在黑板上画个大地球,用粉笔在地球上截一小段,又画个小山,说:“看,这一小块不是平的吗?还有山了。地球太大,人太小。人感觉不到它是圆的。有地心引力,所以人能站到地上。”我讲到古人都以为地是平的。后来有个叫麦哲伦的去航海,绕了一圈。有个叫布鲁诺的说地是个圆球,给烧死了。又讲到人坐飞船上天,看到了真的地球,是蓝色的,那是因为大海,很美。

我拿了粉笔,在地球上指点,说:“这块儿是我们中国。这小块儿是陕北。这一个小点儿,就是咱枣圪台了。外面的世界很大呢。”

第二天上课考试生词,娃们都答得好。我很高兴,正在夸。却不料娃们齐声央告起来:“谢老师,我们考好了,加一堂自然课吧!”我愣一下,笑了。那一片清脆的童音,一片肮兮兮、被太阳晒得红红的脸蛋儿,一片稚气渴望的眼睛!那是人生路上真情的画儿。而今我忆起那画面,眼里面噙了泪水。我说:“今天大家都学得好,老师也高兴,那咱们就加一节自然课吧。”娃们全体“哇”地一声大叫,互相吵嚷:“都快悄声,听谢老师讲古朝了!”于是人人端坐,大气不出。

自然课成了劝学的手段。我把那些世界天文地理历史文艺拿来,加许多掌故,演绎成故事,讲了个天花乱坠。为听自然课,娃们都在功课上用心。几个大孩子更是自发帮了照管,不敢叫有完不成功课的,“不的话,谢老师就不讲古朝了”。

不记得谁带头,晚上正要做饭,有娃跑进来。对我说:“谢老师,我妈(或我大)唤你到我家吃饭来。”我被硬拉着走,到窑里给迎到炕上坐着。见主家端的白面条子,和的洋柿子、豆角角。放的辣子,调的酸汁。

后来家家都来请,都做的好吃食招待。遇上富裕人家,还吃上一嘴羊腥汤。有那贫穷人家也来请,我坐在炕上,一家大小看我一个人吃,大人孩子都说吃过了。我见大人悄悄往娃手上塞块糠饼子,叫走开一旁吃去。心中很是不忍,却推辞不掉。弄得主家生气,觉得不吃,是看他不起,真是件十分尴尬的事。我胡乱拨拉两口,撂了碗,说“吃饱了,实在吃不了了”。千谢万谢告辞走脱,如释了重负。

转眼到了金秋。近割谷那天晚上,我心中懒散,拉开门出了窑洞,沿着路走下来。

夜晚的小山村儿,凉爽安静。山沟幽深,两壁立着黝黑的大山。头顶上,阔阔一条夜空,开朗起来。天边一轮小小山月,月儿清白,悄然飘着,带一种悠远的淡泊。意境绝美。我站下来,想到李白“青天中道流孤月”,想到“两岸连山,略无阙处”,想到“自非亭午夜分,不见曦月”,这沟涧,这山月!那些古句子,可以拿来给学生娃娃。这学期课本已经教完,总不能老做复习吧?我心里想,教些古诗古句。深山皇帝远,没人批你四旧反动。不必整篇,只单讲句子,叫娃们懂些文字。

回到窑里,找来纸笔。小时候随祖母和母亲读古诗词,很背了些。凭了记忆,纸上记下些诗句。那些大气的句子,叫我喜欢。而今回想起来,感到人生境遇奇妙。在那个大山深处的小油灯下,想到“大江流日夜,客心悲未央”,想到“明月照积雪,朔风劲且哀”,想到“秋风吹渭水,落叶满长安”,都是王国维称为“不隔”的诗句。这类诗句,无字词雕饰。悲喜涌来脱口而出,真个是一句顶一万句,早已是不死了。

第二天,课堂上响起来一片玻璃般的童音:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”

我便在枣圪台这小山村,每日教这群娃娃,闲时看自家功课。日有所获,自得其乐。其间外边儿革命,名堂层出不穷,正闹得轰烈。小山村流水依然,山月不关山外事。到了过年,下了大雪。接连几天昏天黑地,道路不辨。庄户人的窑洞里,灶火各自明亮。婆姨们熬了豆腐,烫了米酒,炸了油糕。锅灶上飘些肉香。年三十晚上,我拔开笔,蘸了墨汁,写了字贴到墙上。那句子是“自在山中一载,不管世上千年”。

(摘自中华书局《椿树峁》)