核心素养视域下小学数学生活化教学的实践研究

2022-12-29沈鑫

【摘要】生活化教学不仅是创设生活情境,还要立足于学生的生活经验设计教学内容,鼓励学生主动参与学习活动,将所学应用于生活中。文章基于核心素养视角,探索小学数学生活化教学的方法,引导学生自主学习,深刻理解数学知识,以期增强小学数学课堂教学效果。

【关键词】核心素养;小学数学;生活化教学

作者简介:沈鑫(1994—),女,江苏省南京晓庄学院实验小学。

从小学生的思维方式角度来说,基于生活中的具体事物进行感知的方式更有利于他们真正获取知识。因此,数学教师要立足于现实生活,开展生活化教学,将教学内容和学生已有的生活经验有机融合,引导学生自主学习,提高学生的数学学习质量。

一、当前小学数学生活化教学存在的问题

第一,生活情境缺乏吸引力。有的教师在创设生活情境时,只是简单地呈现某个场景或问题,然后生硬地引入教学内容,这种情况下,学生无法主动将生活与数学建立起联系,也难以产生学习的兴趣。第二,选择的素材没有引起学生的共鸣。随着时间的推移,社会生活也在快速变化,但有的教师没有从学生的实际情况出发,仍然从自己的生活经验出发选择素材,导致学生无法深入理解素材,也就无法产生共鸣。第三,设置的任务探究性不足。为了避免学生走弯路、错路,有的教师仅设计简单的教学任务,然后带着学生一步一步完成,这样容易导致学生思维固化,对知识的理解不深刻,动手操作能力无法提高。第四,设计的练习应用性不高。有的教师设计的课堂练习流于表面,比较随意,没有针对实际问题,导致学生无法通过练习提高应用能力,一遇到新的题型就无从下手。第五,作业形式单一。有的教师仅将课本配套练习作为课后作业布置给学生,没有结合生活实际给学生布置灵活的作业。

二、小学数学教师如何开展生活化教学

(一)情境生活化,引导学生自主学习

数学是一门逻辑性较强的学科,比较抽象难懂。一提到数学课,有的学生就会出现畏难情绪。教师如果不改变教学方式,那么就很难激起学生的学习兴趣与热情,也很难引导学生自主学习。

翻阅小学数学教材,不难发现大多知识都可以在生活中找到依据。小学生如果能将数学知识与生活经验对应起来,就会更加容易理解数学知识,也会发现数学知识的趣味性,从而产生学习兴趣。因此,教师在课堂导入时,可以在充分了解授课班级学情的基础上,将教学内容与生活实际结合起来,创设学生感兴趣的生活化情境,从而使学生主动投入学习。

以“小数的初步认识”的教学为例。学生已经在生活中接触过小数,比如,身高1.25米,一块橡皮0.8元,数学期末成绩99.5分等,只是还不知道小数的具体含义。因此在实际教学中,笔者创设了这样一个情境:大家为了假期出游,去超市采购物品,结账后发现还需购买一个购物袋,购物袋为0.1元,大家可以如何付钱呢?这样的情境是学生熟悉且喜欢的,而且学生也有了相应的知识基础(学生已学过人民币和分数的意义),因此学生比较顺利地探讨出了答案,比如“直接付1角钱”“付一元钱,找回0.9元”等。这时笔者再引导学生认识0.1元的概念,进而引入小数的概念,为后面探究分数和小数的关系做铺垫。

数学教师在数学课堂创设生活化情境,让原本枯燥的知识变得趣味十足,让课堂变得热闹,这样学生自然愿意主动学。

(二)素材生活化,促使学生深刻理解

陶行知先生认为,生活就是教育,教育不能脱离生活而进行,教师可以将一些生活素材作为教学内容[1]。数学教师基于小学生的认知发展特点,选择生活化的素材,将抽象概念具象直观化,能有效降低学习难度,帮助学生掌握知识本质,从而引导学生实现从具象思维到抽象思维的转变。

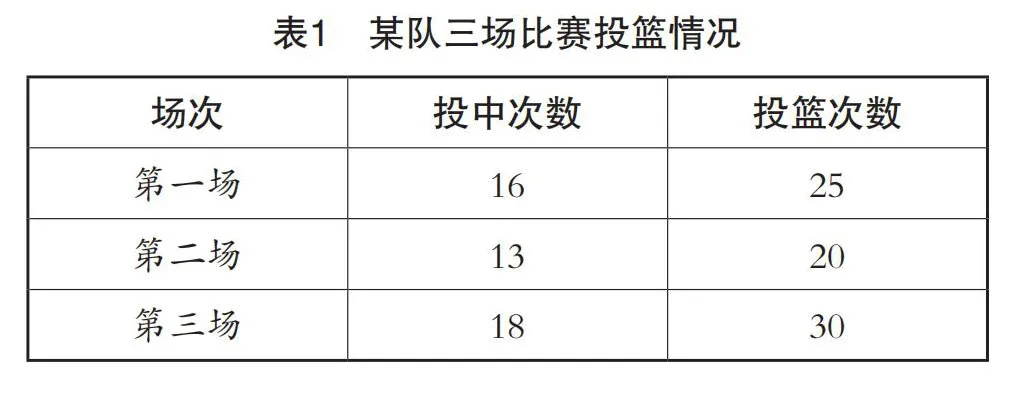

以“百分数的意义和读写”的教学为例,这一课的重点是理解百分数的意义。在教学时,笔者引入篮球比赛的素材,出示一张投篮情况表(如表1)。再提出问题,引导学生思考:该队哪一场投得最准?有的学生回答第三场投得最准,因为投中的次数最多。有的学生认为第三场投中次数最多,投篮次数也最多,因此不能说明投得最准。此时,笔者问学生如果投中次数是30次,能否说明投得最准,学生回答在投篮次数不确定的情况下,无法判断。接着,笔者又告知学生投篮次数是80次,学生回答投得不准。然后,笔者引导学生通过观察、比较,深刻理解“投得最准”的含义—投中次数占投篮次数的概率越高,投得越准。由此,笔者顺势引入百分数的概念—百分数表示一个数是另一个数的百分之几。最后,笔者用百分数表示该队三场投篮的情况,让学生进行对比,从而深刻地认识百分数。

(三)活动任务生活化,强化动手操作能力

数学知识具有探究性,单纯的讲授法很难让学生深入理解数学知识,教师再详细的语言讲解都不及学生一次实实在在的动手操作活动。因此,数学教师要注意设计教学活动,让学生有机会动手操作。但教师也要注意,如果活动目标指向性不明确,探究性不足,那么这样的活动任务也是没有效果的。为此,教师可以将活动任务生活化,让学生更好地进行知识探究,在完成活动任务的过程中学习知识,强化动手操作能力。

以“角的初步认识”的教学为例。这一课的重点是让学生知道角是有大小的,角的大小与边的长短无关,与边的张开弧度有关。通过教师单纯的口头讲述,学生只能有一个浅显的认知,无法灵活运用知识解决一些有难度的习题。因此,笔者设计了一个让学生在造角工厂造角并比较所造角的大小的任务。学生根据提示完成任务后,笔者选取两组具有代表性的角,让学生示范比较角的过程。第一组,角的大小肉眼可以辨别。第二组,角的大小肉眼无法辨别,需要用重叠法进行比较。此时,学生只是发现了角的大小,还没发现边的长短不会影响角的大小的问题,所以笔者接着给出第二个任务,让学生比较黑板上的“大角”和老师手中的“小角”。借助重叠法,学生很快就能看出黑板上的角更小。笔者顺势追问“明明黑板上的角看起来更大,为什么没有老师手中的角大”,引导学生思考角的大小与什么有关。最后让学生想办法把教师手中的角变得和黑板上的角一样大,从而让学生发现角的大小与边的长短无关,而是和角的张开弧度有关。为了检验学生的掌握情况,笔者安排了一个有趣的任务,先画出两个大小相同的角(∠1=∠2),然后用放大镜看其中一个角,把放大镜下的角设为∠3。让学生思考放大镜下的角是否放大了。为了让学生直观感受到角没有变大,笔者让学生思考验证方法,上讲台演示,用重叠法比较∠3和∠2的大小,发现它们其实是一样的。笔者最后再帮学生巩固角的知识,即只要角的弧度没有变,角的大小就没有变。

实践是检验真理的唯一标准,教师通过设置生活化的活动任务激起学生的好奇心,让学生想方设法完成任务—造角、比角、验证角有没有被放大等,使学生在动手操作的过程中,深入地认识了角的大小。

(四)问题生活化,提升解题能力

教师将问题生活化,能助力学生提升解题能力,从而使学生能运用数学解决实际问题,彰显学习数学的价值。因此,教师要以学生的生活认知为着力点,设计符合生活实际的问题,让学生在解答问题的过程中,巩固所学,形成知识网络[2]。

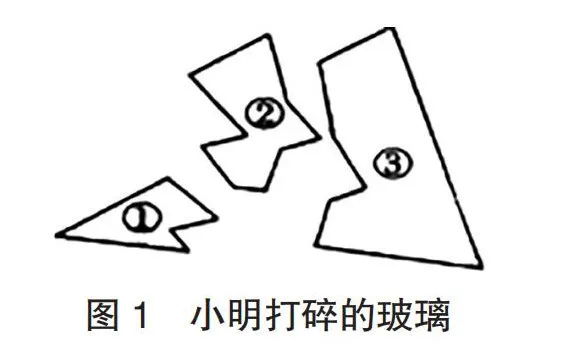

例如,在学习了三角形的知识后,笔者提出两个问题引导学生思考。问题一:“椅子腿摇晃了,可以用什么方法解决?”引导学生联想到三角形具有稳定性。问题二:“小明把一块三角形的玻璃打碎成了三块(如图1),现在要到玻璃店去配一块和原来完全一样的玻璃,那么最省事的办法是?”引导学生仔细观察图1,让学生知道带着玻璃碎片③去配玻璃是最省事的。在学了线段后,提出问题:“如果要在公路上建一个公交车站,并且使A、B两个村庄到这个车站的路程之和最短,车站应建在公路的什么地方(如图2)?在图上画出来。”引导学生过一点做已知直线的对称点,然后运用两点之间线段最短的知识解决这个问题。在学了数学运算后,提出问题:“动物园推出一日游活动,成人票每人60元,儿童票每人20元,20人以上(含20人)的团体票每人30元。现在有20位老师带领180名儿童去游玩,想一想怎样买票最省钱?”引导学生列出所有的算式,再进行比较分析,从而得出最优解。

总之,让学生体会到实际问题都可以在数学中找到模型轻松解决,能帮助学生巩固新知,提高解题能力,从而让学生意识到数学在生活中的应用价值。

(五)作业生活化,发展学生的创新思维

数学学习不能局限于课堂,还应延伸到课后。而生活化的课后作业既有助于学生巩固所学,又能发展学生的创新思维,因此,教师可以抛开书本,布置一些生活化的课后作业,启发学生用数学的眼光去分析思考,让学生以更加轻松的状态探索数学知识。

例如,在学习了“认识钟表”一课后,笔者布置了这样的作业:自主设计或者制作一个可以粗略计时的钟表。笔者让学生充分搜索网络知识或纸质图书资料,或者也可以向父母请教。学生交作业后,笔者让学生充分交流,学生设计了滴漏、米漏、日晷等,笔者引导学生针对自己的设计交流自己的想法,从而加深学生对钟表有关知识的了解。又如,学习了“可能性”之后,笔者让学生收集一些生活中有关可能性的实例,并说一说其是否公平,如果不公平,应该如何使之公平等。当然这样的例子比比皆是,收集起来并不困难,但是后续的讨论环节具有思考性,能帮助学生体会公平的意义。再比如,笔者要求学生在不借助任何长度测量工具的基础上,思考比较两段距离长短的方法,并将自己的设想在实际生活中操作验证。有的学生用步数仗量;有的学生骑自行车,再比较时间等。

以上作业形式新颖,灵活有趣,让学生在学习之余有了更多体验生活的机会。而且这些作业只有主题是确定的,解答方法可以灵活多样,从而给学生更多的选择权,这样有利于拓宽学生的视野,发展学生的创新思维[3]。此外,教师还能通过学生上交的作业了解学生的收获与困惑,从而抓住后续教学的重难点,真正实现以学定教,促进师生共同成长。

结语

数学作为一门基础性学科,与生活息息相关,教师在落实小学数学生活化教学时,应该从生活实际出发,立足学生已有的经验,通过创设生活化情境、提供生活化素材、设置生活化活动任务、提出生活化问题、布置生活化作业,激发学生的学习兴趣,引导学生深入思考,促使学生深刻理解知识,发展学生的创新思维。小学数学教师要将数学与生活联系在一起,让学生在生活中解决数学问题,在数学学习中认识生活问题,从而真正提高课堂效果,发展学生的数学核心素养。

【参考文献】

[1]陶行知.生活教育研究资料丛书:生活教育文选[M].成都:四川教育出版社,1988.

[2]缪勇.生活化教育在小学数学教学中的实施:观张齐华《沉默的数据》有感[J].数学教学通讯,2020(04):63-64.

[3]刘筱亦.促进学生数学素养发展的生活化教学研究[D].桂林:广西师范学院,2018.