略论经典文献中相异文本的课程价值

2022-12-28丁施亮

丁施亮

“春风又绿江南岸”,还是“春风又到江南岸”?“僧推月下门”,还是“僧敲月下门”?“床前明月光”,还是“床前看月光”?本文中所指的“相异文本”,就是这类传统经典文献由于种种原因形成的不同版本。

相异文本中,个别字词相异,在校勘学上称作“异文”;而经典文献因由一些特殊原因,还会产生文献学意义上局部的差异,不妨将之称为“异段”。字词方面的异文,按照陆宗达、王宁的界定,是“指同一文献的不同版本中用字的差异,或原文与引文用字的差异”[1]。局部相异的“异段”,甚至长篇经典文献中类似《水浒传》《红楼梦》那样很大的差异,也往往是由于特殊的文献观念与社会文化因缘,成为“古典作品经典化过程中的一个重要现象”[2]。

追索文献的嬗变历程不难发现,越是能入选语文教材的经典文献,受到传播技术和传播方式的影响,相较于“静态”或者相对流动性较少的文本,出现异文的几率也就越大。在语文教学中开展异文异段的比较,是不少优秀教学案例中的重要亮点。

一、相异文本进入语文教学的认知心理学依据

相异文本会不会造成文本混乱,或者增加认知成本?从一般信息传输的角度看,这种忧虑看似并非多余,因为异文增加了信息容量,且相近信息可能对文本理解形成信息噪音,从而动摇信息传输的准确性。

不过情况并非如此简单。一方面,异文异段因其“特殊”与“新奇”能触发认知上的“焦点注意”,激发学生探究的好奇心;另一方面,经典文献信息经历漫长的时间赋能后,它是更具“意义”属性的特殊信息,这种信息会从“情意”层面影响接受文本的动机。对此,我们不妨借由认知心理学理论进行观察和理解。

1.相异文本在知觉注意方面的教学价值

影响比较大的异文在教材中出现时,教材编辑往往会从注释中进行标识。这时,课文的经典文本就出现了牵引学生“注意”的新元素,替代进入文本后,很容易形成认知心理学上的“焦点注意”。

焦点注意作为知觉研究的内容,上世纪50 年代后进入实验心理学范围,最典型的,是Treisman(1967)、Julesz(1971)等实验团队的研究,揭示出“视觉注意”的基本原理。

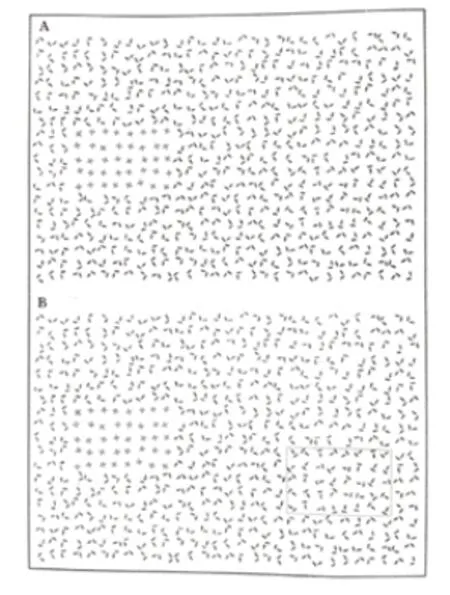

图1:

如上图所示,人很容易看到图中由“+”组成的矩形(A),但是看出“T”(右下角方框内的符号)组成的矩形则困难得多(B),注意过程的第一阶段似乎是这一种前注意的扫描,它纵览整个视野并声称基本的信息,例如看到“+”。看到“T”则需要集中注意力。[3]

异文就如同图中的“+”,提供给学生新颖的符号刺激,形成认知心理上的“焦点注意”,于是异文带来的信息差别就会格外受到关注。

2.相异文本在情意方面的教学价值

“聚光灯”在很多语言中都存在,作为一个古老的成语,意思是把意识比作是投射到物体上的一束光,使人们可以更清楚地理解事物的含义。这就是认知心理学中选择性意识和“聚光灯隐喻”。[4]

当异文异段成功地完成学生的“焦点注意”时,“聚光灯效应”就开始显现了。心理学对此的解释是,人的意识具有选择性功能,涉及诸多领域:记忆、知觉、表象、思想和行为,所以也就能顺利启动意义的解码,并形成情意共鸣。

如《鸿门宴》中有一处经典异文,项羽对于英雄豪迈的樊哙青眼有加,赐予樊哙“斗卮酒”之后,“赐之彘肩”,手下人给了樊哙“一生彘肩”,这个“生彘肩”的“生”依据的是《史记》中华书局2014 年的版本,权威性是没有问题。不过在上海古籍《中国史学要籍丛刊·史记》的版本中,“生”则依据前人见解,用大小字体的方式,标出为“全”[5],意思是一个“完整的猪前腿(根部)”。如果教师在教学过程中出示这一解释,学生就能进入两个不同画面的比较,然后通过两组语义,想象樊哙当时的气概,甚至还能激发学生课后探究当时人们的饮食习惯。从而借由引发的焦点注意,开始从文字符号信息转换到情意感知这个层面。

二、文献的相异文本在语言学习层面的价值

这一点,异文体现最明显。真大成认为,异文根据性质可以分为校勘性异文、用字性异文和修辞性异文[6]。在以词汇学习为重要内容的文言文教学中,“校勘性异文”的引入,能让学生比较不同词语的意义差别,从而加深对古汉语词汇的理解;“用字性异文”引入后,可以借由词语的语用特征,更好地理解情境与内容;“修辞性异文”则更进一步,可以在适当的引入后,帮助学生区分不同的表现方式和艺术技巧。异文的介入,使语言学习的教学内容多了一条实现的途径。而在评价与检测环节,以异文进入考题,则可以借对异文的把握区分学生的理解,这就有了测量意义上的价值。

1.异文在理解层面的价值

不妨看三组例子。

(1)会当临绝顶,一览众山小。/会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫《望岳》)

(2)采菊东篱下,悠然望南山。/采菊东篱下,悠然见南山。(陶渊明《饮酒》)

(3)举头望山月,低头思故乡。/举头望明月,低头思故乡。(李白《静夜思》)

“临”与“凌”,“见”与“望”,“明月”与“山月”,这些相异版本构成的异文进入认知视野,除了打破学生的认知惯性,培育其质疑精神这些显见的功效外,文本理解层面的价值也不言而喻。

先看第一组“临”与“凌”。从词语的气势上看,“凌”显然要优于“临”,不过结合全诗,诗人写的是“望岳”,“临”字则更能显示立足点与绝顶之间的高低距离,因而更切合题意。就此,朱明伦先生曾撰文,指出“日观峰与玉皇顶高度差不多,相距又很近,诗人如果从日观峰登绝顶尚用‘凌’字,岂不小题大做,用词不当了。”[7]

再看第二组“见”与“望”。异文源头一般认为是苏轼。针对《文选》以及一些陶集中“望南山”的说法,苏轼坚定地认为是“见南山”。[8]他给出的理由是“陶潜诗‘采菊东篱下,悠然见南山’初不用意,而境与意会,故可喜也”。他认为陶渊明因采菊而见山,是“境与意会”,妙处就在没有主观上的投视,如果是“俗本”所谓的“望南山”,就“神气索然”了。当然苏轼是从诗歌表情达意的角度出发判断的,并没有从版本上去证实。

第三组,“山月”还是“明月”?“明月”显然比“山月”多了一个对“月”的特性的修饰,诵读起来也似乎更顺。但是,袁茹在考证李白“在室外望月”的同时,结合“静夜”也就是深夜的特点,分析了“山月”在理解上的好处:“营造的是蔓延的山和月同时呈现的阔大画面,……当李白看到山中一轮明月,无边的思乡之情就充天塞地般蔓延开来。”[9]

不同于学术上的文献梳理与文字校勘,学生除了“何为正选”的好奇外,首先得要面对“区别何在?”的疑团。如果因势利导,引导学生借助工具书自行探究答案,并在合作讨论中相互启发,不论结论为何,质量不错的语文学习行为就因此产生了。

2.异文在学科测试中的价值

语文学科测试中常遭诟病的一个问题,就是评分标准的把握,命题人提供给阅卷的“参考答案”,有时比较宽泛,诸如“言之成理即可”导致评卷的公平性难题。随着考试研究的深入,不少考题提供了“评分量表”,客观上推进了评分的可操作性。不过,由于试题命制中测试框架的不完备,检测依据往往大而无当,边界模糊。

异文进入命题视野,能相对清晰地将测试目标和答题边界标识出来,解决检测指向(尤其是古诗文测试)不清晰的问题。

以上海市2021 年高三年级两道区统测试题的探索为例。

例(1)“莫断阴山路”又有版本作“想到阴山北”,你认为哪个版本更好?请结合整首诗,从内容角度说说你的理由。(长宁卷)

例(2)“潭澄羡跃鱼”中“羡”有的版本作“怜”,请结合全诗,赏析这两个字在表情达意上的妙处。(静安卷)

长期以来,诗歌鉴赏中,综合题往往因为题目指向范围过大,评分中操作性不强。这两道试题,在题目上通过异文,相对清晰地标识出了测试内容。其重要的探索价值不言而喻。

例(1)中“莫断阴山路”出现在一首边塞题材的送别诗的尾联中,借由“想到阴山路”这个异文,成功地避免了“简述诗歌内容”这样比较宽泛的命题方式,让学生能从具体的品读异文去联系全诗,把握诗歌对出征友人的祝愿与赞美主题。

例(2)中,既有理解“怜”“羡”这两个文言词含义的要求,也清晰地规定了“表情达意”这个情感表达的赏析要点要从异文出发,“结合全诗”作答。从而在答题的目标指向和具体要求两个方面,给文学鉴赏这类很可能出现评价模糊的题目提升了试题的信度和效度。

叶丽新认为,完整的命题开发,应该包括试题加评分标准的设置,“命题时须高度重视评分标准的设置。精心设计的任务,需要真正聚焦学生素养发展水平的评分标准与之匹配。……具体表现可能涉及思考角度是否周全,调用的必备知识是否精准、分析问题和解决问题的过程是否合乎逻辑与情境需要。”[10]如果文本素材能匹配,如同上面两个成功的案例一样,就能建设性地对语文试题的命制带来新的气象。

三、相异文本的课程开发价值

新课程标准中,学科任务群14——中华传统文化专题研讨的设立旨在加深对传统文化的认识和理解,增强传承、弘扬中华优秀传统文化自信心、责任感。课程标准提示教师依据传统文化学习内容、学习兴趣、学习资源等,推荐相关专题,供学生选择学习。在这个学习任务群下,相异文本进入学习范畴,就是选择的可能方式之一。

以经典文本《桃花源记》为例。

在教材提供的文本(选自《陶渊明集》卷六,中华书局1979 年版)之外,有着丰富的相异文本充任专题研讨的文本资源。比如《艺文类聚》版、《太平御览》版和《搜神后记》版这三个文本。前两个版本非常接近,《搜神后记》的作者署名陶潜(一般认为是后人假托或者部分假托),文本形态上更加接近教材。

《桃花源记》是陶渊明研究中回避不了的重要文本,学术界对于这些版本及其嬗变的研究非常充分,积累了大量的学习资源,教师在专题设计中有相当多的选择空间。

1.各版本间的异文及其表达上的差异探究

比如,对比《艺文类聚》与《太平御览》两个版本不难发现,尽管两者在文字数量上十分接近,但是却有一些表达上的关键差异,试举几例。

(1)《艺文类聚》版在“落英缤纷”之后,有“渔人异之,前行穷林”(与课文“渔人甚异之,复前行,欲穷其林”接近),但《太平御览》版却没有这几个字。

(2)“山有小口”之后,《艺文类聚》版比较接近课文版本,有“仿佛有光,便舍舡步入”,而《太平御览》版没有这些文字。

(3)“鸡犬相闻”之后,《艺文类聚》版的文字是“男女被发,怡然并足”,《太平御览》版的文字则是:“男女衣着,悉如外人”。

这些差异,如前所述,都可以成为学生探究文本,拓展学习的重要抓手。

2.启发学生思考经典文本版本嬗变的事实,打破静态文本的思维定式

《搜神后记》版文本结尾是“南阳刘驎之,字子骥,好游山水……”的一个故事,细读发现,这并非与武陵渔人相同的故事,而是故事后另一个条目,一个“搜神”故事,什么原因演化成《桃花源记》中的一个段落?陈寅恪先生认为,“陶公之作桃花源记,殆取桃花源事与刘驎之二事牵连混合为一”[11],这样的文本探究,能引导学生思考文本嬗变的历程,启发学生追索一个经典文本“前世今生”的好奇心。

就此,可以设计如下问题:

(1)刘子骥的故事在《桃花源记》中有怎样的意义和价值?从内容和形式两方面开展探究。

(2)搜索并思考,还有什么经典文本,也曾遭遇过内容上的比较大的变更?变更的原因什么?(比如论语中的“张侯论”,金圣叹腰斩《水浒》等)

3.“桃花源”理想社会主题的溯源探究

陶渊明是伟大的作者,这一点不容置疑。不过,《桃花源记》的文本产生,却很难说完全出自陶渊明一个人的闭门造车,想象独创。可以向学生引入下面的文本。

文本1:元嘉初,武陵蛮人射鹿,逐入石穴,才容人。见其旁有梯,豁然开朗,桑果蔚然。行人翱翔,亦不以怪。此蛮于路砍树为记,其后茫然,无复仿佛。(刘敬叔《异苑》卷一,中华书局1996 年版)

文本2:唐山有穴,昔宋元嘉初,武陵溪蛮人,射鹿,逐入一石穴,穴才可容人。见有梯在其旁,因上梯,豁然开朗,桑果蔼然。行人翱翔,不似戎境。此蛮乃批树记之,其后寻之,莫知所处。(《太平御览》卷五十四载《武陵记》)

文本3:夫赫胥氏之时,民居不知所为,行不知所之,含哺而熙,鼓腹而游,民能以此矣。(《庄子·马蹄》)

文本4:大道之行也,天下为公,选贤任能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。(《礼记·礼运》)

引导学生思考如下问题:

(1)这几个文本中有哪些相同、相近的文本要素?

(2)借助搜索工具,梳理文本1、2 与课文间的时间脉络,整理出其中的承传脉络。

(3)《庄子》《礼记》等古代文献提供了怎样的思想资源?能找到其他典籍中的类似表述吗?

这样,相异文本的引入,就可以从文本的基础层面——字词理解,延伸到文献学和思想史等层面。尽管相关的一些范畴或者概念未必一定得在课程中摆上明面,但是,学生在相异文本的比较中,在深入研习的基础上,通过课堂交流、小论文等方式,获得全过程的探究学习的宝贵体验,一定会有专题探究活动的获得感。

相异文本是作为“定篇”学习的语文活动的有益补充,恰当开发并利用好相异文本的课程价值,对培养学生的焦点注意能力,提升语文能力提升,丰富语文测评形式,甚至是专题研习任务群的开发,都有很重要的价值。