某三乙医院围手术期氟比洛芬酯和帕瑞昔布的使用情况分析

2022-12-27林明琼

林明琼

(福建中医药大学附属厦门第三医院药学部,福建 厦门 361100)

疼痛是继心率、血压、脉搏和呼吸之后的第5大生命体征,主要为一种肌肉损伤情况,具有潜在性特点,这种损伤会使人们感觉不愉快,是基于情感、认知等表现的痛苦体验[1]。患者在手术后,第一反应为疼痛,特别是在手术的12个小时以内,发生的疼痛性最为明显。后期,这种疼痛会逐渐缓解。术后疼痛可能导致手术应激反应逐渐增加,自主神经反射明显,患者临床上表现为恶心、呕吐等症状,且患者器官容易发生功能障碍等,无法促使患者身体得到尽快康复,也使患者的住院时间逐渐延长。术后镇痛十分重要,能够使患者的疼痛性逐渐降低,尽管存在疼痛,经过镇静也能将其控制为患者可承受的范围,有利于不良反应发生率的降低。基于目前的医疗技术,为患者提供术后镇痛十分重要,且该方式具备较高的安全性。经过有效镇痛,能够使患者的睡觉质量逐渐提升,患者术后免疫能力逐渐增强,这样患者咳嗽排痰等都能及时,也能提前下床活动,以保证术后康复速度的增加,同时,也能对术后肺部感染、静脉血栓等并发症严格控制,确保患者伤口得到有效恢复,加速患者病情的康复。帕瑞昔布及氟比洛芬酯是目前非甾体类抗感染药(NSAIDs)中常用的围手术期镇痛药物。帕瑞昔布是全球第一种注射用高选择性环氧合酶-2(COX-2)抑制剂,经水解转化成伐地昔布后,阻断花生四烯酸合成前列腺素而发挥抗感染、镇痛作 用[2]。氟比洛芬酯注射液是以脂微球为药物载体的非选择性COX抑制剂,抑制外周COX的活性,使炎性介质减少,疼痛阈值提高,有效地抑制急性疼痛[3]。本分析通过对某三乙医院围手术期使用帕瑞昔布、氟比洛芬酯的情况进行搜集整理与研究,探讨围手术期使用镇痛药物的合理方案,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 随机抽取某三乙医院2018年1月至2020年3月骨科围手术期使用帕瑞昔布、氟比洛芬酯病例200份,其中帕瑞昔布、氟比洛芬酯各100例。纳入标准:①所有患者一般情况良好,无严重基础疾病或其他器质性病变,如心血管疾病、消化道溃疡史等,年龄在10~80岁。②术前3 d未使用过NSAIDs。③对帕瑞昔布和氟比洛芬酯等药物无变态反应。患者以及家属对本次研究知情且同意,且研究内容已经经过我院伦理委员会的认可。

1.2 方法 填写患者基本情况,手术相关信息,以及围手术期镇痛药物名称、剂型、剂量、用法、给药途径等使用情况和不良反应等内容。

2 结果

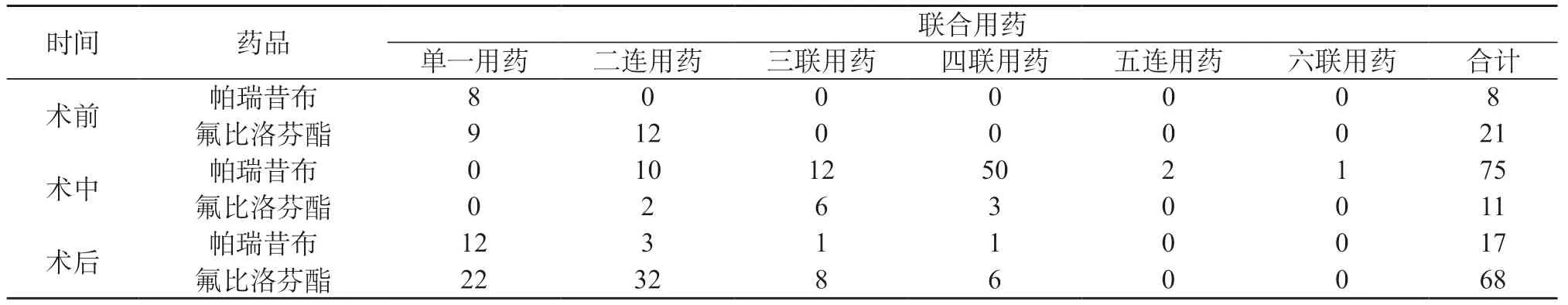

2.1 帕瑞昔布、氟比洛芬酯的使用情况 帕瑞昔布与氟比洛芬酯在围手术期应用广泛,具体使用情况见表1。

表1 某三乙医院帕瑞昔布、氟比洛芬酯的使用情况(n)

2.2 联合用药

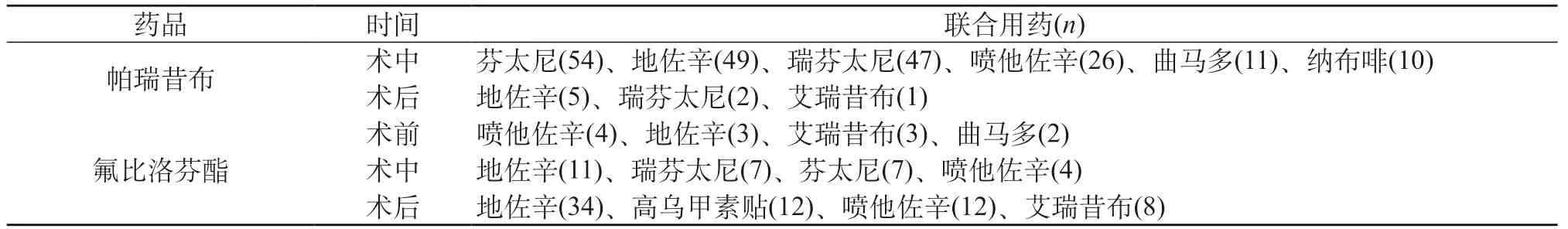

2.2.1 术前使用镇痛药物情况 共计29例患者,其中帕瑞昔布8例,均为单一用药;氟比洛芬酯21例,单一用药9例,二联用药12例,联合用药的种类多为喷他佐辛、地佐辛、艾瑞昔布和曲马多。见表2、表3。

2.2.2 术中使用镇痛药物情况 共计86例。其中帕瑞昔布75例,单一用药0例,二联用药10例,三联用药12例,四联用药50例,五联用药2例,六联用药1例,联合用药的种类为芬太尼、地佐辛、瑞芬太尼、喷他佐辛、曲马多、纳布啡;氟比洛芬酯11例,单一用药0例,二联用药2例,三联用药6例,四联用药3例,联合用药多为地佐辛、瑞芬太尼、芬太尼、喷他佐辛。

2.2.3 术后使用镇痛药物情况 共计85例。其中帕瑞昔布17例,单一用药12例,二联用药3例,三联用药 1例,四联用药1例,联合用药的种类为地佐辛、瑞芬太尼、艾瑞昔布;氟比洛芬酯68例,单一用药22例,二联用药32例,三联用药8例,四联用药6例,联合用药为地佐辛、高乌甲素贴、喷他佐辛、艾瑞昔布。见表2、表3。

表2 帕瑞昔布、氟比洛芬酯在术前、术中、术后联合用药的种类比较(n)

表3 与帕瑞昔布、氟比洛芬酯联合用药的药物(n)

2.3 不良反应情况 200例患者中,使用帕瑞昔布出现不良反应的患者4例,其中恶心3例,呕吐1例。使用氟比洛芬酯出现不良反应的患者15例,其中恶心7例,呕吐4例,头晕3例,心悸1例。见表4。

表4 帕瑞昔布和氟比洛芬酯不良反应(n)

3 讨 论

围手术期疼痛是住院医师最常遇到的临床问题之一。手术是一种强烈刺激,容易造成较大损伤,会导致机体逐渐释放致痛物质,比如,氧自由基、5-羟色胺、前列腺素等,且手术切口直接会刺激到感受器,导致患者机体的周边组织疼痛程度不断降低,手术后的疼痛明显,手术带来的刺激会使机体产生许多炎性介质,这些炎性介质本身具有致痛效应[4]。它会让患者产生不愉快的情感经历,也会对患者术后伤口的恢复速度有很大的影响[5],如果对术后的疼痛不加重视亦或者采取不当的镇痛方式,都会加剧术后疼痛,延长患者住院的时间,故而围手术期的疼痛管理十分重要。为了获得良好的术后镇痛效果,需要提供有效方法,保证患者面对的手术创伤疼痛程度逐渐减轻,避免因为手术创伤引起一系列刺激性,也能够使术后的并发症发生率降低。经有效的术后镇痛,患者恢复更快,且患者的住院时间不断减少,患者面对的经济压力也得到缓解,在为接受手术治疗的患者实施镇痛的过程中,可以选择的镇痛方式比较多,如果是在局部麻醉情况下,一些小手术能够有效完成。小手术带来的创伤小,一般镇痛通过口服药物就能完成。这种镇痛方法不会给患者带来较大影响。肌内注射针作为临床上经常使用的镇痛方法,在手术完成后,虽然该方法能够使患者在一段时间内的疼痛得到缓解,但是,镇痛药物随着时间的推移,药效也会逐渐减弱甚至消失,会逐渐感觉疼痛。椎管内镇痛是在椎管内一次或者多次的注射镇痛药物,能够阻断患者的神经传递系统,其中支配的一些神经位置就会不痛。一般情况下,一次性给药会持续一段时间,如果是多次给药,则需要利用专业的导管。如果是利用镇痛泵,为了发挥镇痛的目的,一般是利用机器,通过自动或者手动给药,其中使用的镇痛泵可以依靠弹性回缩方式给药,也可以利用电脑进行数据分析。对于镇痛方式的选择,患者或者医师都可以掌控,也可以在医师建议下有效选择,镇痛泵中的药物可以通过静脉给予,也可以注入椎管内。

在本次研究中,主要是探讨骨科患者在围手术期内使用帕瑞昔布和氟比洛芬酯两种药物的镇痛效果差异,调查研究结果显示,帕瑞昔布和氟比洛芬酯作为镇痛药物广泛应用于骨科手术中。帕瑞昔布在术前和术后以单一用药为主,术中常与芬太尼、地佐辛、喷他佐辛、瑞芬太尼、纳布啡等其他镇痛药物联合用药为主;氟比洛芬酯则主要用于术后,多与地佐辛、高乌甲素贴、喷他佐辛、艾瑞昔布联合用药。

多模式镇痛是目前我国临床较多采用的新方法,随着不同镇痛药物的结合应用以及多种镇痛方法的使用,其作用在疼痛生理机制不同的时相和不同靶位镇痛效果良好[6],使联合药物的用量和不良反应都减少。

阿片类药物和NSAIDs是围手术期最为常用的镇痛药物。阿片类药物是治疗术后中重度疼痛的最主要药物之一,是一类作用于阿片受体的化学物质,虽然这类物质具有成瘾性,但在医疗中不可或缺。阿片类药物通过作用于外周伤害性感受器以及脊髓背角神经元的阿片受体,以及痛觉信号下行调制通路,造成下行抑制性神经元激活,产生强大的镇痛作用。但其不良反应较多,包括恶心呕吐、呼吸抑制、眩晕、精神错乱、意识模糊、便秘、尿潴留、瘙痒等,连续多次应用还易产生耐受性和成瘾性。与阿片类药物相比,NSAIDs的使用更为安全。氟比洛芬酯注射液的药物传递主要将脂质微球作为载体,作为一种新型制剂,是将氟比洛芬酯包裹到脂微球内,在当前为一种能够应用到静脉注射的非类固醇制剂,氟比洛芬与水难溶,当氟比洛芬酯化后产生氟比洛芬酯,其存在的亲脂性更强。并且,氟比洛芬酯也是一种新型非甾体抗炎镇痛药物,也为一种非选择性环氧合酶抑制剂,该制剂在实际应用中是将脂微球作为载体。对于氟比洛芬酯脂微球注射液,实际应用的特征表现为:如靶向性加强,能通过药物包裹方式将其送至病发位置,以保证充分发挥治疗效果。也能对药物的释放情况严格控制,药物作用时间较长,药物的应用剂量会不断降低,避免不良反应的发生。同时,该药物更容易跨越细胞膜,药物更好吸收,且药物发挥效果缩短。并且,该药物不仅能进行静脉注射,也能经口服给药,不会给患者的消化道黏膜带来较大伤害。对于其具备的镇痛作用,经进入体内后,会逐渐发散到炎症、肿瘤位置等,经羟基酯酶的作用逐渐水解,有效控制前列腺素的合成,镇痛效果明显,特别是急性疼痛、肿瘤细胞、手术伤口和血管损伤等。氟比洛芬酯注射液是将脂微球作为一种药物载体,在体内释放发挥镇痛作用。而氟比洛芬酯是基于血浆中羧酸酯酶(CES)代谢形成的一种活性代谢物质,作为一种高代谢化合物,在人体内不断代谢。对氟比洛芬酯通过静脉给药大约5 min以内,都会不断水解为氟比洛芬,6~7 min以后,该药物在血液中的浓度最高,其半衰期为5.8 h[3]。研究表明,氟比洛芬酯的靶向作用可以增强阿片类药物的术后镇痛作用及PCA的效果[7]。术后应用氟比洛芬酯可减少舒芬太尼用量,提高镇痛效果,减少不良反应[8]。帕瑞昔布作为一种新型选择性抑制剂,给药方式可以通过静脉,也可以口服,体内会经过水解不断发挥伐地昔布的作用,该药物疗效靠快。一般情况下,单一注射为40 mg,在7~13 min发挥作用,能严格控制外周COX-2的表达,避免形成前列腺素,其抗感染、镇痛作用明显。并且,帕瑞昔布也能对中枢COX-2的表达严格控制,避免对痛觉敏感,镇痛效果更好。氟比洛芬酯为一种非选择性的NSAIDs,该药物一般为静脉给药,一般在药物应用大约5 min内发挥疗效,能对COX-1和COX-2同时控制,当到达手术切口、炎症位置后,将发挥良好的镇痛效果,通过阻断花生四烯酸合成前列腺素而发挥抗感染镇痛作用[2]。临床研究表明,术后静脉注射帕瑞昔布可以减少联合使用的吗啡用量,且提高患者术后镇痛质量及减少相关不良反应的发生,非选择性NSAIDs引起胃肠道的不良反应较少,对血小板聚集及凝血时间无较大影响[9-10]。NSAIDs在联合镇痛中可降低患者术后发生痛觉过敏反应的发生率[11]。

NSAIDs的血浆蛋白结合率高,且有封顶效应,达到有效剂量后联合使用同类药物只会增加发生不良反应的概率,却并不增加镇痛效果[12]。本次抽样调查发现:在使用帕瑞昔布术后镇痛时有2例,同时加用口服艾瑞昔布片;使用氟比洛芬酯术前镇痛时有3例,同时加用口服艾瑞昔布片;使用氟比洛芬酯术后镇痛时有6例,同时使用高乌甲素外用贴,还有6例在加用口服艾瑞昔布片的同时使用高乌甲素外用贴。联用NSAIDs不合理的病例占本次抽样的8.50%。根据《成人手术后疼痛处理专家共识》[13]及帕瑞昔布、氟比洛芬酯说明书推荐:静脉给予帕瑞昔布首次剂量 40 mg,以后40 mg/q 12 h,每日总剂量不超过80 mg,连续用药不超过3 d;氟比洛芬酯单次剂量50 mg,日剂量不超过250 mg,对老年患者应从小剂量慎重给药,一般情况下,氟比洛芬酯应在不能口服或口服药物效果不理想时使用。在本次抽样调查中有7例患者帕瑞昔布使用超过3 d、19例大于65岁的老年患者,氟比洛芬酯日剂量达到200 mg,疗程超过7 d,不符合指南及说明书的要求。抽样中的大部分骨科患者术后均可正常进食,病程中也未表明使用口服药物效果不佳,建议对于轻、中度疼痛且术后胃肠功能良好的患者可优先选用安全又价廉的口服或外用的NSAIDs,当患者不能口服药物或口服药物效果不理想时再静脉使用注射剂。NSAIDs的不良反应主要表现胃肠道、肝脏、皮肤、肾脏及心血管的损害等。在临床使用过程中,针对老年患者或本身患有消化道溃疡史、高血压或肝肾疾病者,对NSAIDs剂量、用法及疗程都要合理把控,及时监测患者血常规及肝肾功能,根据个体情况制订合理的方案,避免联合用药,减少不良反应的发生[14-17]。

综上所述,帕瑞昔布和氟比洛芬酯作为围手术期镇痛药物广泛应用于骨科手术中,通过多模式镇痛的方法,使患者受到的疼痛及并发症减少,利于术后伤口的恢复,但同时也应合理使用,避免不良反应的发生。加速康复外科(ERAS)是在围手术期采用的一系列经循证医学证实有效的优化处理措施,以患者加速康复为目的的临床新理念,疼痛管理就是其中十分重要的一个环节,采取多模式镇痛的方法以获得完善的镇痛效果。目前临床上也有联合使用新型镇痛药物α2受体激动药右美托咪定,通过发挥镇静镇痛抗焦虑的作用,改善患者的术后认知功能[18-20]。目前,术后疼痛依旧是困扰临床的一大难题,仍然没有一把“金钥匙”可以快速解决,患者如何合理的使用镇痛药物以期获得最好的术后镇痛质量,仍需进一步地 探索。