媒体微博在重大自然灾害事件中的传播策略

——以“7·20”河南暴雨中的《人民日报》微博为例

2022-12-22王海燕董春艳

王海燕 董春艳

2021年7月17日至23日,河南省遭遇历史罕见特大暴雨, 其中7月20日郑州单小时降雨量突破我国大陆小时降雨量历史极值,持续强降雨导致郑州、新乡等多地遭受重大洪涝灾害。中国传媒大学新媒体研究院发布的《新媒体在重大自然灾害事件中所发挥的救灾作用研究》 报告显示,在此次河南暴雨事件中,新浪微博发挥广场式社交优势,高效整合社会资源,全面全程救援,成为重大自然灾害事件中的信息中枢。[1]媒体微博由于其专业的内容生产能力和长期累积的媒体公信力,成为微博平台一支比较活跃的中坚力量,在信息发布、寻人救援、爱心募捐、舆论引导等方面发挥着重要作用。本文以《人民日报》微博在“7·20”河南暴雨中发布的微博内容为研究对象,探讨媒体微博在重大自然灾害事件中的传播特点、作用与引导策略。

一、《人民日报》微博在“7·20”河南暴雨中的传播特点

(一)高强度密集报道,提升灾情关注度

2021年7月20日17时34分,《人民日报》 微博发布第一条关于河南暴雨灾情的微博,随后便开启24小时全天候跟进报道模式,7月20日至7月21日,以平均每半个小时更新一次的频率连续发布,实时播报河南暴雨灾情变化。《人民日报》微博对暴雨的高强度关注,大大缩减了灾情变化与信息传达之间的时间差,满足了危机环境下受众渴望得到大量有效信息的需求。从2021年7月20日至8月27日,《人民日报》微博共发布有关河南暴雨事件的微博86条,主要集中在7月20日至23日,这三天共计发布66条。截至2022年1月31日,这86条微博共计转发1876708次,评论314625次,点赞4812177次,在舆论场产生了重要影响力。比如标题为《一定要平安!#第83集团军星夜驰援爆破分洪#》的视频微博播放量达到2838万次。由于《人民日报》微博连续三天的高强度密集报道,快速扩大了“7·20”河南暴雨事件的影响范围,提升了河南省灾情在舆论场的关注度,也使相关部门意识到灾情的严重性。2021年7月21日上午,国家防总工作组抵达郑州并立即开展工作,全国各地的党政机关、企事业单位、救援团队、志愿者和爱心人士等也纷纷开始行动,为灾情救援打通了一条网络绿色通道。

(二)原创内容占比大,表现形式多元化

从微博的内容来源来看,《人民日报》微博发布的86条微博中原创内容有59条,转发微博27条。由此可见,《人民日报》微博在信源选择上重视采编一手信息,追求信息原创性。除去帮助转扩相关部门的救援信息和气象部门的天气信息以外,其内容多为《人民日报》记者在抗洪救灾前线采写的原创信息,内容的真实性、时效性以及自身权威性能够得到充分保障。在突发自然灾害事件中,特别是影响重大、性质恶劣的事件,人们希望更多地了解现场状况,微博配发单张图片已经难以满足粉丝对信息的迫切需求。[2]为了更加详尽及时的报道灾情,“7·20”河南暴雨事件中《人民日报》微博使用“文字+图片”“文字+视频”“文字+链接”等多种发布形式,不仅能够保障信息的完整性与可读性,而且增强了微博内容的现场感。此次发布的86条微博中,文字+图片微博共有39条,文字+视频微博共有30条。文字+图片+视频+链接等多元化的表现形式能够全方位、多角度、立体式地整合资源和传播信息。

(三)内容涉及面广,信息供给充足

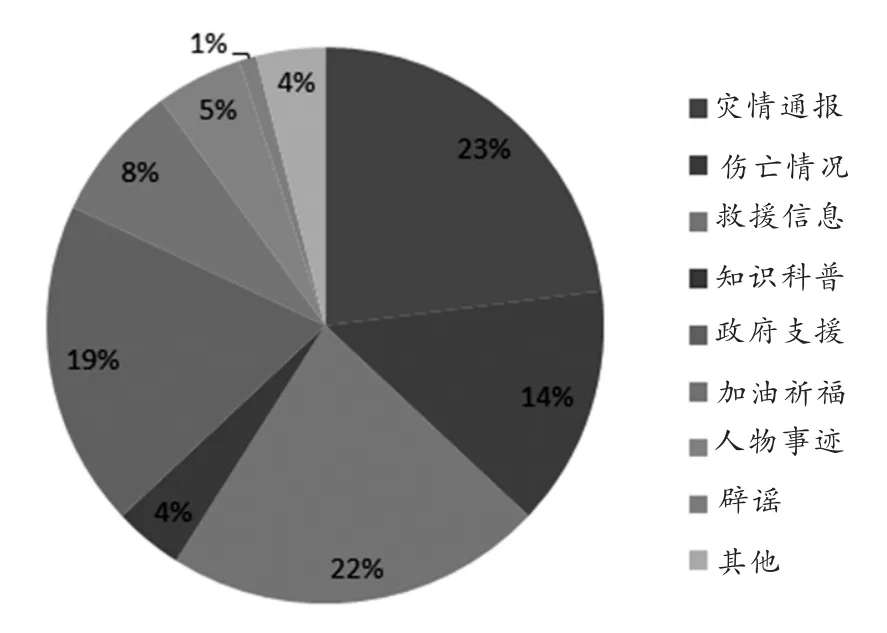

“7·20”河南暴雨事件中,《人民日报》微博发布的86条微博内容涉及灾情通报、伤亡情况、救援信息、政府支援、知识科普、加油祈福、辟谣信息等众多类型,如图1所示。其中灾情通报、救援信息、政府支援和伤亡情况类微博占比较大,分别为23%、22%、19%和14%。因为在重大自然灾害面前,灾情进展、救援信息和伤亡情况是受众最为关心的话题,所以相关内容的微博占比较大。除了这三种类型外,政府支援类信息占比相对较高,这也从侧面反映了政府及媒体在应对重大自然灾害中的主动作为。

图1 《人民日报》微博有关“7·20”河南暴雨的微博内容类型分析

通过相关软件对《人民日报》微博有关“7·20”河南暴雨事件的86条微博进行词频分析,排除和过滤掉无效词语后,列出出现频次20次以上的词语12个。从地名上来看,“河南”“郑州”分别出现135和126次,新乡出现38次,说明《人民日报》微博在内容发布上重点突出灾区的地域性特征。除了地名之外,“暴雨”“救援”“防汛”“应急”等词语出现的频次也比较高,这些高频词与此次暴雨的传播特点相契合,更加能够体现出《人民日报》微博的内容设置与灾情进展之间的相关性,从而使其微博内容能够在地域和情感方面拉近与受众的距离。

二、《人民日报》微博在“7·20”河南暴雨中的作用

(一)及时播报灾情信息,履行环境监视功能

按照知名传播学者H·拉斯韦尔的“三功能说”,大众传播的首要功能就是环境监视。自然与社会环境是不断变化的,只有及时了解、把握并适应内外环境的变化,人类社会才能保证自己的生存和发展。[3]当突发事件发生时,大众传媒通过提供及时、准确的信息,可以为人们消除不确定性,有利于人们把握时机,做出正确决策,把灾难损失降到最低。媒体微博有效弥补了传统媒体时效性不足的短板,可以实现突发事件信息的即时滚动播报。在“7·20”河南暴雨事件中,《人民日报》微博首先及时发布暴雨、雷电等天气预报信息和停水、停电等日常生活信息,提示广大市民做好准备、及时防范。比如《一张图告诉你河南暴雨有多大》《直播关注!#郑州暴雨晚高峰#》等。其次是发布重要险情信息,提醒市民做好防备,以便减少人员伤亡和财产损失。比如《转发提醒!#郑州塌方和积水点汇总#》《急扩!#郑州常庄水库将泄洪#,做好立即撤离准备!》等。最后是提供救援互助信息,小编汇总了郑州暴雨避险场所、漏电区域、救援电话等,转发扩散给需要的人。比如《转扩!#郑州科技馆停车场开放#,提供热水泡面》《扩散!持续更新!#郑州暴雨互助信息#》等。

(二)发挥综合服务功能,主动承担社会责任

我国的大众传媒事业要全心全意服务人民群众,反映人民群众在工作、生活中的实际困难、要求、意见、建议,并运用新闻媒介的力量促进问题的解决。[4]在“7·20”河南暴雨事件中,《人民日报》微博勇担主流媒体的社会责任,在及时发布暴雨预警、抢险救援、自救指南、安全提示等信息的同时,还提供紧急救助、慈善募捐、物资求助、健康教育等社会服务。比如7月22日13:00发布的标题为《转需!#河南暴雨紧急求助通道#》的微博,网友可以通过点击网页链接或者扫描二维码的方式填写求援信息。另外,《人民日报》微博还发布了#河南人加油#、#郑州挺住#、#和河南一起扛#等安慰民心、鼓劲加油的话题微博,为河南人民抗洪抢险、战胜灾难提供了精神力量和必胜信心。

(三)增强舆论引导力,凝聚传播正能量

当互联网成为舆论生成和引导的主战场,《人民日报》微博在“7·20”河南暴雨中,设置和发布了众多救灾援助、见义勇为、英雄事迹等正能量话题和信息,提高了网络舆论场中主流媒体的传播力和引导力。比如标题为《为平凡英雄转发!#河南寻找见义勇为英雄#》《一起扛!#北京161名消防员凌晨驰援新乡#》《星夜驰援!#上海77名消防员连夜增援河南安阳#》等微博。《人民日报》微博大量有关人民子弟兵、消防队员和志愿者驰援河南抗洪救灾现场的新闻报道,充分展现出中国人民在灾难面前众志成城、万众一心、不畏艰险、互相帮助的精神品质,用空前的凝聚力和向心力来主导受众的意识和情绪,为抗洪救灾的最终胜利营造了积极和谐的舆论环境。

三、《人民日报》微博在“7·20”河南暴雨中的舆论引导

(一)发挥主流媒体优势,主动参与议程设置

依托《人民日报》的知名度、权威性和公信力,《人民日报》微博经过近10年的发展,已经成为新浪微博平台中主流媒体的佼佼者。它利用其强大的内容生产团队,积极参与众多突发事件的现场报道,在发布权威信息、履行舆论监督、回应民众关切、澄清流言谣言、积极引导舆论方面发挥了重要作用。传统媒体时代大众传媒通过“议程设置”功能有效引导舆论,互联网时代“议程设置”仍然是网络舆论引导的重要途径和方法,不过要充分利用网络平台自身的特点,发展和创新“议程设置”模式。比如在微博平台,可以通过创建和主持话题,吸引用户参与讨论,一旦话题达到一定的讨论量,就被平台的算法推荐功能推上热搜,进入热搜就起到了“议程设置”的作用。在此次“7·20”河南暴雨事件中,《人民日报》微博设置各种抗洪抢险、救援互助、加油鼓劲的话题,吸引政府机构、媒体单位和广大网友参与互动,形成正能量热门话题。比如《人民日报》微博发起的#火箭军奔赴郑州#、#河南寻找见义勇为英雄#、#上海77名消防员连夜增援河南安阳#、#和河南一起扛#等话题。

(二)构建微博传播矩阵,实现多元主体互动

虽说《人民日报》微博拥有1.4亿粉丝,在重大自然灾害事件的信息传播中发挥着重要作用,但是互联网舆论场错综复杂、互相交织,靠一个微博账号单兵作战还是略显单薄。为此,《人民日报》微博和《人民日报》评论、《人民日报》海外版-海外网、人民网、《环球时报》等相关微博账号共同发力,构建了突发事件传播中的人民系微博传播矩阵。另外,互动是微博平台的重要优势,在突发事件的传播中央媒微博要重视与地方媒体微博、政府机构微博和广大粉丝的多元互动。粉丝的转评赞是信息进行二级传播和多级传播的重要方式,因此媒体微博要“放下身段”,加强与粉丝的互动。首先,粉丝毕竟是灾难的亲历者,一线粉丝可以提供灾情和救援的最新信息;其次,在热门评论中可以听到网友的真实声音,有助于进行舆情打捞和针对性地舆论引导。通过与地方政府机构、媒体微博的互动可以第一时间掌握权威信息,同时结合多方力量,形成传播合力,共同营造良好的舆论生态环境。

(三)做好信息“把关人”,及时遏制谣言传播

新媒体的信息传播速度快、信息庞大、涉及广、受众多,善于创造受众认为的“事实”,从而影响人们对真相的理性认识。[5]在突发事件发生之际,面对社交媒体平台发布的纷繁复杂的信息,普通网民由于受媒介素养所限,无法正确地辨别信息的虚实,导致流言谣言滋生。虽然社交媒体平台也在不断完善辟谣机制,比如开通中国互联网联合辟谣平台、微博辟谣等账号,但是谣言作为网络顽疾始终不能彻底消除。因此,传统媒体微博不仅要当好灾难一线现场的“播报员”,而且要发挥其新闻专业主义精神,主动履行“把关人”职责,联合微博平台快速辟谣,澄清事实。对于有关灾情的重要新闻,媒体微博要在第一时间进行筛查与求证,不仅要传递真实重要的信息内容,同时也要将谣言信息尽早公之于众,在最大程度上缩小谣言带来的负面影响。比如在“7·20”河南暴雨事件中,《人民日报》微博发布的标题为《辟谣!#郑州进入特大自然灾难一级战备状态为谣言#》等微博,有效遏制了相关谣言的传播。

四、结语

重大自然灾害事件具有突发性、偶然性和不确定性等特征,一旦发生就会造成人员伤亡和财产损失。传统媒体微博作为网络舆论场的一支主力军,借助自身的专业性和微博平台的即时性优势,在重大自然灾害事件的信息发布、灾难救援、舆论引导等方面发挥着重要作用。《人民日报》微博作为传统媒体微博的代表在“7·20”河南暴雨中不忘初心、牢记使命,主动承担社会责任,为抗洪救灾的胜利贡献了媒体应有的力量,赢得了广大网友的一致好评。