混声合唱《呼太阳,唤雀鸟》的创作特点

2022-12-19钟婧元云南师范大学

钟婧元(云南师范大学)

《呼太阳,唤雀鸟》是表现少数民族风俗和民族精神气质的混声合唱作品,作曲家陈勇以“无伴奏混声合唱”这一艺术形式为载体,运用民族民间音乐元素与西方作曲技术相结合进行合唱音乐创作,挖掘、创新、传承且发扬云南苗族的音乐文化。本文以作曲家的这首合唱作品为切入点,通过深入分析其结构布局、主题材料和多声思维,进而探究作曲家是如何巧妙地使民间音乐素材与多声思维相结合进行合唱音乐创作的。

一、创作背景

作曲家陈勇,是云南秀美山水和深厚历史文化中成长起来的中国优秀作曲家,在教学领域和创作领域都取得卓越的艺术成就,为云南音乐创作的发展贡献了重要的力量。他扎根于云南民族音乐的土壤,在不断深入民间的过程中,收集、整理、创编、研究各民族民间音乐,将云南民族民间音乐素材与西方作曲技术理论相结合,创作了大量具有云南民族音乐风格的作品,其中的合唱作品为当代中国合唱音乐创作的“民族化”做了大量的实践与探索。

无伴奏混声合唱《呼太阳,唤雀鸟》的创作素材来源于云南省楚雄州禄丰县的苗族民间歌谣,内容描绘了苗寨山岭的秀丽风光和苗家人民的生活场景,颂扬了新世纪少数民族幸福快乐的生活情景与积极乐观的精神风貌。本文以这首合唱作品为研究对象,深入分析少数民族音乐元素在混声合唱音乐中的构建方式,归纳总结其创作手法,进而探究作曲家是如何运用民间音乐素材进行合唱音乐创作的。

二、音乐结构

原民间歌谣为:

太阳 太阳快起来,人们翘首望,

牛也唤过了,鸡也唤过了,

你要睡到何时? 快起来哟,

把脸洗得白生生,把眼擦的亮晶晶,起来吧,快起来哟。

雀鸟 雀鸟快起来,把树林唤醒,

歌儿声声唱,话儿阵阵催,

你要睡到何时? 快起来哟,

把脸洗得白生生,把眼擦的亮晶晶,起来吧,快起来哟。

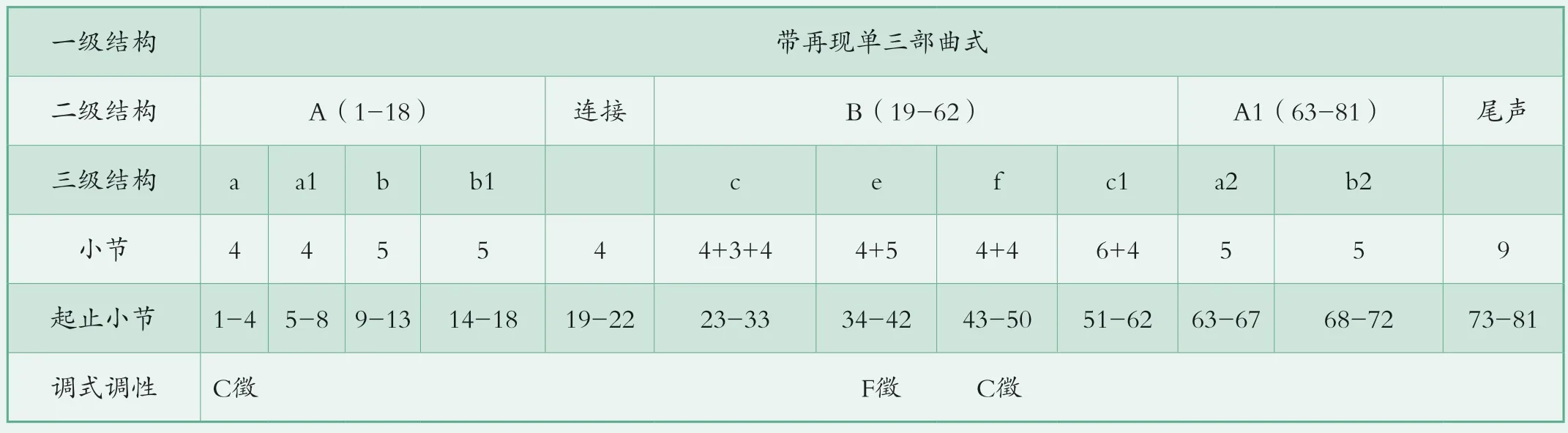

此歌谣为带重复的二段体,作曲家为了突出了西方传统曲式中呈示、对比和再现的三部性结构的逻辑框架,运用较自由的音乐语言进行发展,使得原民间歌谣的文本结构有了更深的层次与内涵,进一步丰富了作品的音响效果。由于本民族长期受到西方音乐的影响,其合唱艺术不仅有民族元素且具有西方音乐的一些特点,在旋律上呈现出西方大小调音乐色彩。

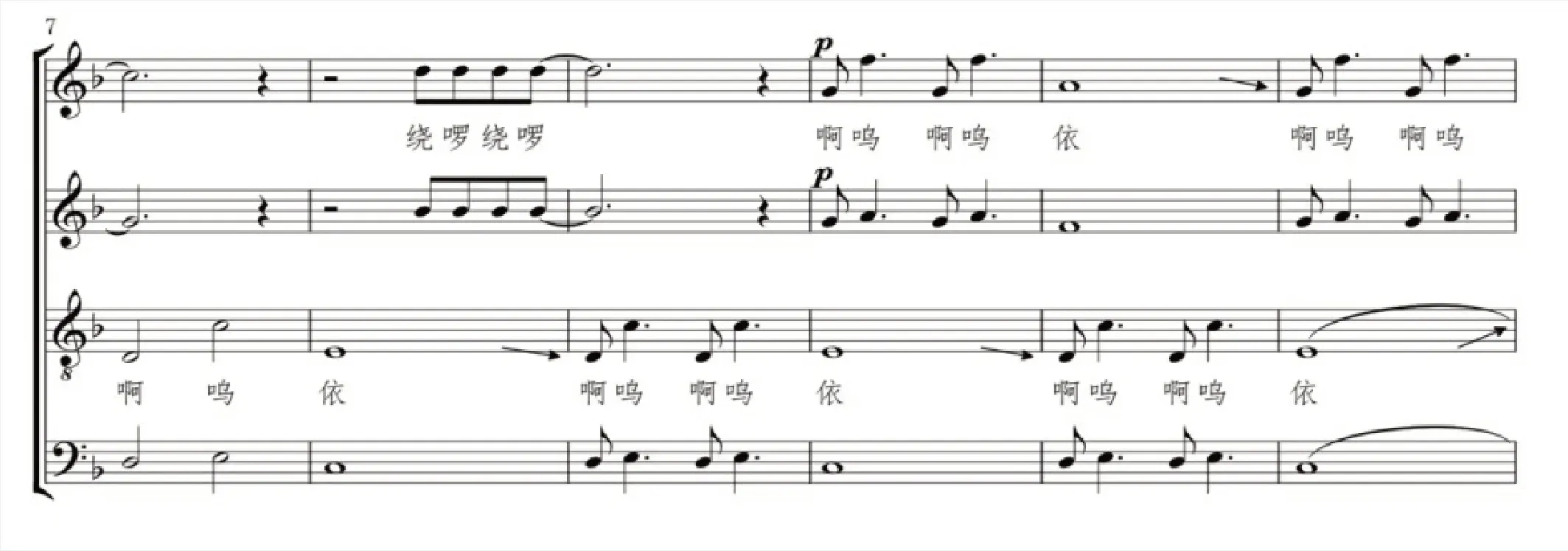

音乐一开始,作曲家用慢板、抒情的4/4 拍子,设计了一个由低到高,层层推出的乐段,并用具有云南苗族特色的衬词“绕啰”(苗语“好啊”),描绘出一幅清晨云雾缭绕下宁静安详的苗家山寨的画面,“啊呜依”的一声声呼唤,似是报晓的雄鸡,把人们从睡梦中唤醒。在这样的音响背景之下,四个声部如山林雀鸟一般进行交流彼此呼应,最后同时演唱“绕啰”,以渐强的长音结束在属和弦上,给我们留下了无限的期待和想象。

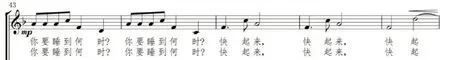

中间段落由男声演唱一个活泼的节奏音型作为音乐背景,重复一遍后,在女高、女中音声部引入了一个具有典型性西方大小调色彩的中段主题,它热情欢快、明朗且生机勃勃。“起”句,作曲家根据歌词的内容,使用“一板一眼”的节奏韵律,与前段“散板”式自由舒展的节奏音型进行对比,主题旋律从三度跳进开始,在几次重复之后,突然变为六度的大跳,紧接着下行二度级进到属音旋律位置,苗寨村民“呼太阳,唤雀鸟”的急切地心情跃然纸上。“承”句,通过旋律色彩的变化、声部的叠加,一起对乐思进行巩固和强调,也为后乐句的出现,起着铺垫和推动的作用。“转”句,首先由女高、中音声部演唱那个同音反复“念腔式”的主题音型,其两拍后在男中、低音声部做变化模仿,音乐情绪便显得更加急切和紧张。“合”句,与“起”句的主题相呼应,使用bB 音为新调的调式主音,和声色彩更加丰富,反复一遍后在突强中转向渐弱渐慢,在一片宁静的休止后引出柔美宁静的再现乐段。

表1 结构图示

再现部分音乐回到开始时自由舒展的氛围之中,在调式调性、歌词和旋律上与首段进行呼应、对比。最后,四声部伴随着速度的突快、节奏的加密、音区的渐涨使用齐唱的方式,进一步渲染了欢快的氛围。紧接着重复“绕啰”,利用人声的特点在同音反复的长音处加入渐强渐弱的处理,像早晨孩童被催促起床时恋恋不舍地回应,也制造出苗岭山间回音缭绕的氛围。这样的处理方式,在加强终止感的同时,让这首合唱作品在整体结构上又有了更多的起伏与转折,也更具有曲式结构中“拱形结构”的形态特点,给我们带来一种意料之外但又合乎情理的听觉感受。

三、民族合唱音乐的创作特点

(一)苗族音乐元素的应用

每个民族都有自己的语言,其音调都与当地的地理环境、历史文化和风俗习惯有着密不可分的关联。作曲家深入体验生活,将这种民族的“原生态”味儿融入现代合唱音乐创作之中,在保留本民族语言特色的同时,又借鉴西方音乐创作技法,将二者完美融合于自己的音乐语言之中。

1.在原苗族民谣的基础上,扩大音乐结构

中国民间歌谣一般来源于人民的生活与劳作当中,所以它从整体结构上来看,篇幅都较短小,作曲家为了将其与合唱艺术相融合,首先在曲体结构上进行发展,使得原歌谣与合唱歌曲创作的新思维相适应。这首民间歌谣仅是四句体的结构,作曲家通过增加具有画面感的引子、连接和尾声等对音乐结构进行扩充,使整首音乐的地域性特征得到充分体现。这种结构及主题发展过程,也更加符合现代的合唱艺术审美和循序渐进的美学原则。

2.主题旋律形态

“旋律形态即旋律线,也是乐音在音程和方向上连续进行总过程的形态标志”,在民族音乐的创作中,许多作品都借用原民歌中的特色材料或主题动机为音乐主题旋律的基本素材。本首作品即是通过提取苗族方言的语音语调,来塑造典型的云南苗族音乐的风格特性。从旋律形态的视角观察,主题具有大跳断层式旋律形态、分解和弦式的旋律形态和同音重复的语调性旋律形态三个典型的特征。

谱例1

谱例2

大跳断层式旋律形态,即旋律通过大幅度的跳动,从而音色、音区上形成较大反差。第9 小节女声和男声分为两组声部层,对茫茫的山林及雀鸟的啼叫声进行描绘,从横向旋律发展来看,作曲家使用错位呼应式的写作手法,使得两层音乐如山林与雀鸟对话般进行呼应与对答。男声加入衬词“啊呜依”在“依”字处使用全音符,将尾音拖长且做下滑音的处理,以此来模仿山林的深邃、神秘,在女高音和中音声部用极弱的力度演唱念腔式的语调旋律,这种“喃喃细语”好似对前面男声的回应,从纵向和声音程关系来看,一组选择小七度的大跳,另一组则使用大二度的级进来缓和旋律大跳带来的紧张感,使音乐形象更为生动鲜明。旋律整体形态体现出平衡感,作曲家选择从一个简洁的音程动机开始,纵向上通过和弦稳定调式调性,横向上通过不同声部组的交替对答,从而形成A 段第一主题(谱例1)。

同音重复的语调性旋律形态,即使用同音反复进行旋律写作,这种念腔式的旋律形态是从人民日常生活的语音语调中提炼而来。A 段第二乐句使用同音反复结合连续的八分音符,完美地展现了歌词中“起来起来”所表达的急切心情和日常对话中的语气语调,纵向观察四个声部的重复音,建立在主和弦的和声背景之中,接连几个转位的骨干和弦的使用,使用极弱的力度,在强调调式中心的同时,给我们带来一种恬淡、宁静的美感。43 小节旋律根据歌词内容,依旧使用同音反复,但在重复三次过后,旋律上行三度做小的跳进紧接着做反向五度跳进,使短小的旋律表达出了疑问的音调,让音乐语言获得了更加丰富的情绪色彩,但仅仅一个小节远远不足以表达作品的情感内容。作曲家紧随其后使用重复的主题发展手法,将歌词和旋律重现一遍,从“F-D”下行三度跳进,变为“F-C”下行四度跳进,将音程距离加宽、音区移低,像是主人公喃喃自语,内心急切的盼望与不解的疑惑,为后句催促的情绪做铺垫,同时也起到对比的作用,看似微小的变化却将音乐情绪的转变表现得淋漓尽致(谱例2)。

分解和弦式的旋律形态,即将纵向和声分解,使其在横向旋律线条中作为骨干音出现,强调传统调式中和声功能的关系。作为第二段主题,在旋律素材上打破了开头大跳与同音重复的主题形态,将次中声部的调式主音F 作为旋律的中心音,低音声部下行四度,中音声部上行三度,构成分解的主和弦,在肯定调式调性的同时,也深化了合唱音乐的音响表现力。

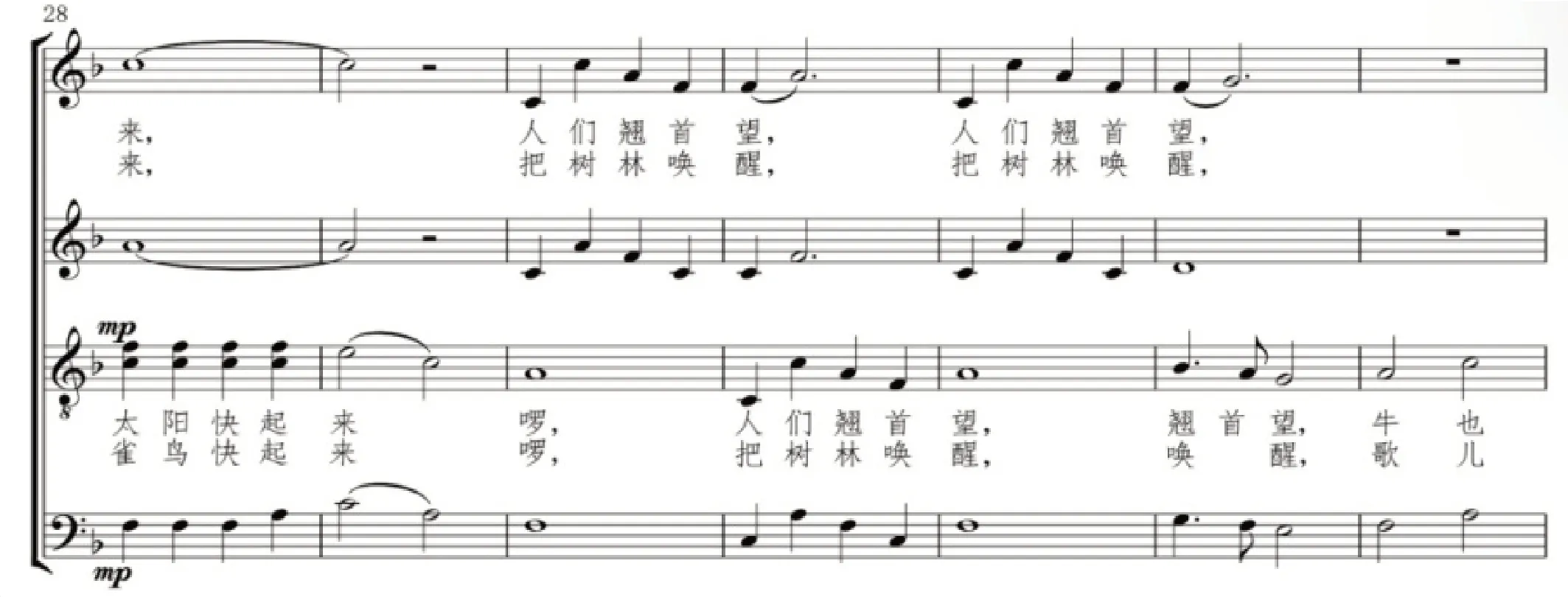

谱例3

(二)多声创作思维的应用

混声无伴奏合唱音乐是完全使用人声作为音乐表现手段的多声部音乐,多声创作思维的应用让各个声部在纵向与横向的发展中都能体现出自己的音响特色,同时在整体的听觉感受上能够获得更为丰满的音响效果,更好的表现音乐作品的内容。

1.复调思维

复调思维在这首混声无伴奏民族合唱音乐中是普遍存在的,它体现在作曲家对各声部人声特点的把握、对音乐气氛的描绘和音乐整体音响层次的安排上。它使每个声部按照各自的内在逻辑进行发展,在主调音乐中这种创作思维的运用并未完全按照西方传统复调音乐写作中纯线条对位式的写作方式,而是从实际创作需要出发,根据音乐的主题和形象,将四个声部分为不同的层次,时而对主题音乐起补充、烘托的作用,时而又与主要旋律交相呼应,让各个声部之间彼此独立却又相互依存,让音乐形象更加生动有趣,音响氛围也更具立体感和空间感。

A段开头使用模仿复调的写作手法,用卡农的写作方式让音乐错拍进入,考虑到人声音色音区的特点,四个声部依次演唱衬词“绕啰”。节奏从低声部向高音声部逐渐紧缩,使用八分音符加附点四分音符——前短后长的节奏型,模仿苗族飞歌中前倚音,使音响效果符合衬词的语气语调,借助音色和音区的表现力,不但让人们在听觉上感受到雀鸟声音在山谷里的回响,而且生动地描绘出太阳缓缓升起、苗岭山峦错落有致的画面感,由于男声音色相对于女声更加深沉,第5 小节开始作曲家使用音区的呼应式手法,将四声部分为男女两个不同音色层,这两个音色层之间形成了模仿复调的织体形态,有意识地插入“留白”的效果,营造山林与雀鸟声此起彼伏的听觉效果,使得整个音乐意境自由抒情,感情充沛。同时,也在演唱的情绪上和音乐整体结构上起到了铺垫的作用,增强了作品音响的色彩对比和音乐的情感张力,使主题音调再次得到强调,更符合中国民族风格音乐中强调长气息韵律的横向线条特征。

B 段主要使用二声部节拍对位的创作手法,将音乐分为两个层次,女高音、女中音两个声部为一组和声形态的主题旋律。男中、男低音两个声部使用趣味性极强的“垛式”节奏型的写作手法,对上方主题旋律起衬托对比作用,将两小节分为一个完整的节奏组。每组的第二小节使用人工重音的方式,打破传统4/4 拍的律动性,使音乐获得发展的动力。作曲家对节奏自如地运用,赋予了看似常见的节奏音新的活力。

28 小节,通过八度二重对位写作技术,将相同的音乐材料在不同的音区间变换,营造出交相呼应、此起彼伏的效果,表现人们“呼太阳,唤雀鸟”的迫切心情(如谱例3)。

2.和声思维

此作品主要以功能和声的应用为主,考虑到民族音乐与西方音乐的差异,作曲家在功能和声的基础上加入民族风格的特点,采用“兼蓄并用”的原则,辩证地使用西方理论技术和中国民族风格相融合。

空四、五度和弦的应用,作曲家为了减少调式偏音的出现,在创作中增强了苗族音乐元素的使用而凸显苗族音乐特性,营造空旷轻柔的意境美。三度叠置和弦的应用,如第9 小节,音乐和声为完整的三和弦,在开始就增强了明亮色彩,连接部分使用口语词“嘟”作为伴奏节奏型,营造了一种寂静的氛围。四个小节的主和弦,将八分音符与二分音符组合,在稳定调性的同时也使得音乐趣味性更加浓厚。38—42 小节是对前四小节的变化重复,四个声部同时进行主旋律的演唱,但并不仅是简单的同旋律不同音区的叠置,而是运用了纵向的和声思维,既保留了各个声部旋律线条的独立性,又在整体上形成和声音块的效果,使音乐获得了更强的发展动力。

开放终止的应用,A、B 段的终止均使用属和声结束,给予音乐继续发展的动力,通过和声功能的倾向性,加强前后两段的联系,使其统一在一个大的和声框架之内。

调性的对比出现在第40 小节,由于云南苗族音乐受其自身的结构特点及其传播方式的影响,大多以单一的宫调或徵调为主,在实际合唱音乐的创作中,考虑到音乐的篇幅结构增加、情绪氛围转变等音乐表现的需要。作曲家通过变化音,使用临时属和弦进行离调,在听觉上加剧了和声音响的外倾力,使得音乐的色彩更加丰富、情绪更为饱满,同时让旋律线条在横向上呈现出更为流畅的形态特征。51 小节,作曲家通过调性对置的手法,将音乐直接转调至bB 宫调上发展,最后在属和弦开放结束,使调式调性与前段做了对比,推动了音乐的发展和情绪的变化。

四、总结

聆听分析这首作品,感受到了作曲家立足传统、灵活运用西方作曲技术和坚守调性的音乐美学原则,秉持着“一切为音乐内容及情感服务”的音乐创作原则,让我们如同亲临了如诗如画的苗寨风光。

在情感内容上,灵感往往来自于对生活的细心观察,作曲家走进民间、贴近自然、潜心研究,用科学家一般的态度深入挖掘原始音乐素材,探索少数民族音乐风格背后真正的文化底蕴与精神内涵,将源于少数民族现实生活中的语言和生活场景作为表现中国民族合唱音乐内容的载体,应用自己独特的音乐语言,准确地表达出少数民族的精神与生活气息的音乐内涵。在创作技巧上,主题的创作不仅仅是对民族音乐的简单拼贴,而是通过对云南苗族的音调、旋法等进行深入研究后,提炼出适当的元素融入自己的创作之中。

同时,运用多声思维对音乐层次和意境氛围进行设计,使音乐素材的发展有机地统一在大的结构框架内。无论在整体的宏观结构上,还是局部的主题旋律创作与多声思维的安排中,都无不体现出作曲家精深且微妙的创作技术,也体现了对生活点滴的敏锐度和个人的创新能力。在音乐审美上,以开放包容的视野、格局,坚守传统特色,从提炼本土音乐特点,到构建音乐整体风格,都体现出作曲家浸润于少数民族传统文化下的音乐语言构建和专业作曲理论技术的自如运用。

民族风格合唱音乐正朝着多元化的方向发展。身在文化大国之中,人们应该珍惜这片土壤留下的丰厚文化瑰宝,把西方的作曲技术、中国的民族音乐素材和自己个性化的音乐语言有机地统一起来,创作出更多属于中国的,具有强烈民族气质和精神的优秀合唱作品。