逾越形式化:全国人大常委会立法前评估 的失范与应对

——以145份审议结果报告为分析样本

2022-12-13徐崇凯

徐崇凯

* 徐崇凯,上海交通大学凯原法学院2021级法科特班法律(法学)专业硕士研究生(200240)。

一、问题引入

2015年修订的《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)正式将立法前评估纳入全国人大常委会的法定立法程序。所谓立法前评估,也称为“立法预测”,是指定的机构运用科学的方法和手段.通过对有关资料和因素的系统分析,就立法的未来状况、发展趋势及演变途径作出某些估计。其目的在于揭示法律调整社会关系的客观要求,科学地预见法律演变的近期、中期和长期的结果和社会效应.以及预见法律调整的形式和方法所可能发生的变化,为立法指明方向。[1]参见徐向华主编:《立法学教程》,北京大学出版社2017年版,第162页。

习近平总书记指出:“所有的重大立法决策都是依照程序、经过民主酝酿,通过科学决策、民主决策产生的。”[2]参见张晓松:《习近平:中国的民主是一种全过程的民主》,载中华人民共和国中央人民政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/03/content_5448083.htm。随着我国立法工作对促进科学立法、民主立法理念的强调,立法前评估制度作为践行全过程人民民主的程序保障之一,已经泛化适用于人大立法与行政立法中。全国人大常委会在其2022年的立法工作计划中明确指出,需要落实好法律的前评估工作,以提升人民民主理念与人大代表参加立法工作的深度与广度。[3]参见全国人大常委会印发:《全国人大常委会2022年立法工作计划》。同理,在法治政府建设的维度上,中共中央与国务院所印发的《法治政府建设实施纲要(2021年-2025年)》亦指出,注重政府立法与人大立法的协同性,强调“加大立法前评估力度,认真论证评估立法项目必要性、可行性。”[4]参见中共中央、国务院印发:《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》。由此可见,前评估已成为近来提高立法质量、推进科学立法的重要制度工具之一。

虽然立法前评估在立法工作计划中逐渐占据战略高地,然而实践运用却有流于形式之嫌。具言之,立法前评估理应发挥一定的筛选功能,以节省宪法与法律委员会和人大常委会审议与通过法律草案的试错成本。[5]参见席涛:《立法评估:评估什么和如何评估(上)——以中国立法评估为例》,载《政法论坛》2012年第5期,第64页。但是一方面,该制度被镶嵌于全国人大常委会两次全体会议审议期间,为宪法与法律委员会统一审议作准备,与具有相似功能的立法论证、立法听证等处于同一位阶,产生制度重叠的问题,削弱了前评估本身的独立定位。[6]参见刘玉姿:《全国人大常委会立法评估制度检讨》,载《行政法论丛》第24卷,法律出版社2019年版,第175-176页。另一方面,由于立法前评估的开启权力完全归属于全国人大常委会法制工作委员会,缺乏制度“刚性”,较为任意,并不在执行层面受到重视。除此之外,在某些特定部门法领域,立法前评估也被认为不能解决和克服制约立法设计制度、规则的约束条件。[7]参见蒋悟真:《经济立法评估的制度设计研究》,载《法学杂志》2021年第8期,第56页。由此观之,立法前评估是否能实际落地存在制度设计层面的多重质疑。

当前,学界对于立法前评估的研究主要聚焦于规范层面上的制度构建和完善,围绕立法评估的概念辨析、体系标准、评估方法、主体模式、比较借鉴与地方实践等层面展开。[8]参见席涛:《立法评估:评估什么和如何评估(上)——以中国立法评估为例》,载《政法论坛》2012年第5期,第60页;席涛:《立法评估:评估什么和如何评估——金融危机后美国和欧盟立法前评估改革探讨》,载《比较法研究》2012年第4期,第74-83页;何盼盼:《立法前评估机制研究》,载《人大研究》2016年第7期,第30-32页;李店标,冯向辉:《地方立法评估指标体系研究》,载《求是学刊》2020年第4期,第112-118页;王方玉:《地方立法前评估的内含与主体模式解析——基于对立法后评估的借鉴》,载《西部法学评论》2018年第6期,第117-119页;魏玲,马艳君:《地方立法前评估:评估什么和如何评估》,载《人大研究》2020年第4期,第21-22页。少数学者留意到全国人大常委会立法前评估适用有流于形式之嫌,但尚未通过细致的实践剖析前评估制度失范的深层逻辑。[9]参见刘玉姿:《全国人大常委会立法评估制度检讨》,载《行政法论丛》第24卷,法律出版社2019年版,第176页。有鉴于此,通过分析2015年《立法法》修订至今全国人大常委会发布的145份法律草案审议结果报告,结合央地法律法规的前评估实践,本文将指出当前立法前评估趋于“形式化”的具体境况。更进一步,由于无法承载起应有的制度功能,本文将回归规范立场,分析前评估在制度顶层设计中的问题。最后,立足《立法法》修改的背景,本文将结合域外与地方立法前评估的经验,针对当前全国人大常委会立法前评估出现的问题,提供解决方案,以期完成制度的实质化转型。

一、适用检视:以145份法律草案审议结果报告为分析样本

根据《立法法》第39条的规定,全国人大常委会的立法前评估不以报告作为回应机制,评估结果通常附随于宪法与法律委员会(2018年之前为法律委员会)的统一审议结果报告,以段落说明的形式展开。因此要考察立法前评估适用问题的蛛丝马迹,应当以分析审议结果报告为切入口。

(一)样本选择与说明

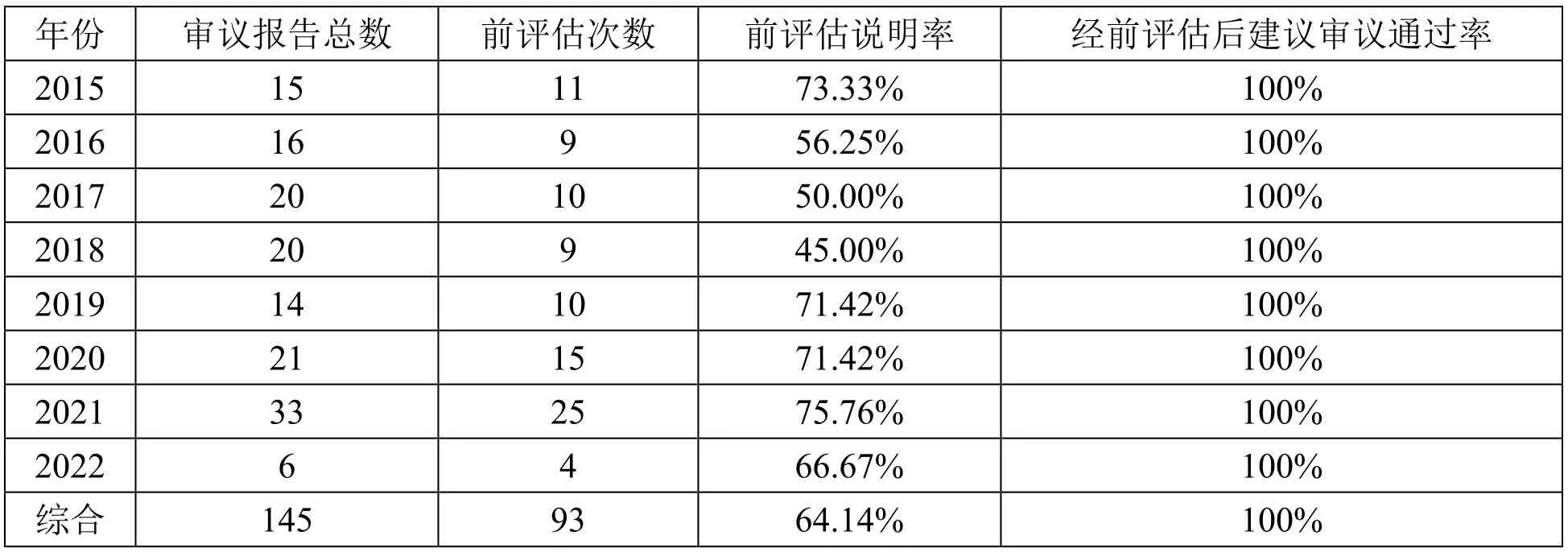

在展开分析前,需要对样本的选择予以简要说明:(1)在数据库选择上,本文以“北大法宝”的“立法资料”数据库为主,以“中国人大网”为补充,整理得到法律审议结果报告。之所以如此选择,是因为“中国人大网”公开的法律审议结果报告尚不全面,且存在报告公布时间与实际审议时间的差异。(2)在检索方法上,依托“北大法宝”数据库,以“全国人民代表大会”为发布机构,以“法律委员会”“审议结果的报告”为搜索关键词,可得576个检索结果。(3)在检索结果的筛选上,将所得结果以标题相关度作为指标,按照发布时间降序排列,可得到145份审议结果报告。值得注意的是,该结果仅保留了法律草案,而剔除了立法性决定。这是因为虽然立法性决定类规范性文件与法律具有相同效力,但目前定位尚不明确,并且立法性决定通常只解决较为单一的法律问题,在适用普遍性上与法律存在本质区别,实践中一般不会成为立法前评估的对象,故暂不列入样本。[10]参见金梦:《立法性决定的界定与效力》,载《中国法学》2018年第3期,第151页。最后,将报告按年份分类,可得各年份审议结果报告数分别为2022年6份,2021年33份,2020年21份,2019年14份,2018年20份,2017年20份,2016年16份,2015年15份(截止2022年7月31日)。[11]注:由于宪法与法律委员会存在将多部法律草案的审议结果集中于一份报告的情况出现,故在统计时仍以报告的份数计算。

(二)立法前评估适用的境况与特点

将所得审议结果报告综合比对与分析,可发现当前立法前评估的制度适用境况与特点表现如下:

1. 立法前评估对审议结果几乎无影响

2015年《立法法》修改的原意,是使得立法前评估的情况成为是否适宜提请常委会会议表决通过的重要参考意见。[12]参见全国人大常委会法制工作委员会国家法室编著:《中国人民共和国立法法释义》,法律出版社2015年版,第138页。换言之,前评估的结果应该对法律草案的建议通过产生筛选功能,从而成为宪法与法律委员会统一审议的参考依据。原则上依据全国人大常委会的立法经验,一旦在关键制度与原则上出现重大分歧,法工委应当建议暂时停止审议或者不建议审议通过,经过进一步沟通、协调、听证与论证后,再行评估。[13]参见席涛:《立法评估:评估什么和如何评估(上)——以中国立法评估为例》,载《政法论坛》2012年第5期,第67页。然而从结果来看,自2015年《立法法》修订以来,尽管立法前评估的实施频次总体呈增长趋势,然而通过前评估后的法律草案却无一例外地均建议全国人大常委会通过(见表一)。全国人大常委会法工委未对法律草案总体的可行性与必要性提出质疑,所有含有立法前评估的审议结果报告均只提及针对具体条文的修改,但并不改变最终建议审议通过的结果。

表一 2015年以来实行前评估的频率与经前评估后建议审议通过率

相反,在部分并未进行立法前评估的一揽子修正案审议中,却出现了由于常委委员提出意见而导致宪法与法律委员会并未建议审议通过的情况。例如,在2018年的《森林法》等7部法律的修正案审议中,有常委委员提出《森林法》修改内容“涉及国家所有、集体所有的森林、林木和林地,以及个人所有的林木和使用的林地,目前修改的时机还不成熟,应当深入调查研究”。宪法与法律委员会最终删除了森林法的修改内容,并指明“继续对相关问题进行研究。”[14]参见《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国森林法〉等7部法律的修正案(草案)审议结果的报告》。

2. 立法前评估的说理方式简化

基于价值选择的面向,每一部法律评估标准会因为政治、经济、文化等因素的现实考量而变得多元化,因此在评估落实与说明上应该存在个案差异。[15]参见王柏荣:《困境与超越:中国立法评估标准研究》,法律出版社2016年版,第6页。前评估作为多方利益主体诉求的立法博弈过程,所有难以协调与达成共识的观点都需要通过体系化的评估标准充分展示出来。[16]参见席涛:《立法评估:评估什么和如何评估(上)——以中国立法评估为例》,载《政法论坛》2012年第5期,第67页。由此观之,当前全国人大常委会立法前评估的说理过程被简化,基本采用固定的“三段式”展开:第一步,提及《立法法》第39条所确立可行性、出台时机、实施的社会效果和可能出现的问题等评估标准,至于具体评估了什么,适用了哪些标准,如何适用,则未释明;第二步,通过这些标准,结合每一部法律的宏观特点,证明“法案具有问题导向,能够产生良好社会效果,符合当前我国国情”的宽泛结论,缺乏具体展开;第三步,推导出“法律草案的条文经过多次修改完善,具有可操作性,较为成熟”的结论,并且建议“尽快审议通过”。

3. 立法前评估的实施模式单一

立法前评估的实施模式较为单一。一方面,立法前评估主要通过邀请各方主体提供评估意见的座谈会形式开展,评估形式比较单一,在统计到的全国人大常委会93次前评估实践中,有92次均采用该模式。较为特别的一次是在2020年《武装警察法》修正案的审议中,全国人大常委会法工委仅采用了书面评估的方式。[17]参见《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈武装警察法修正案(草案)〉审议结果的报告》。另一方面,全国人大常委会法工委仍是目前立法前评估的唯一开启主体,尚不存在委托第三方评估的情况。[18]参见2021年《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于第十三届全国人民代表大会第四次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告》。从该报告可以看出,前评估会的开启仍然由宪法与法律委员会、法制工作委员会组织。

4. 立法前评估参与主体的构成兼具利益相关性与自由选择性

立法作为一种正义的利益分配机制,立法过程应是各方诉求博弈的平台。[19]参见许章润:《从政策到立法博弈——关于当代中国立法民主化进程的省察》,载《政治与法律》2008年第3期,第4页。因此在立法前评估中,全国人大常委会法工委会邀请多方主体参与到这一利益博弈的过程中,共同按照相应标准对草案进行评估。通过对2015年以来的93次前评估实践进行大体分类,可发现前评估的参与主体通常是法律草案的“利益相关者”。(见表2)在立法通过并赋予实施的过程中,不同主体会对立法产生不同感受,这些可能被立法影响的人都称之为立法的“利益相关者”。[20]参见汪全胜:《立法后评估的“利益相关者”模式》,载《法治研究》2010年第1期,第13页。

基于法律调整的社会关系不同,法工委在邀请主体参与到立法评估过程的范围亦有所不同。除了人大代表(参与占比83.87%)、专家学者(参与占比98.92%)与政府部门代表(参与占比86.02%)在前评估参与中具有普遍性以外,其余参与主体均根据所代表群体或领域与法律草案内容的相关性,参与到前评估的工作中。从结果来看,一方面,普通群众普遍依托代议制,通过全国人大代表间接将其利益诉求反应于前评估中,而较少直接参与评估过程。另一方面,立法前评估也体现出高度专业化特征,个别法律草案甚至只有专家学者进行书面评估。[21]参见《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国武装警察法修正案(草案)〉审议结果的报告》。

表二 部分参与主体参与频次和频率类型化统计

相关企业代表 51 54.84% 行业协会、人民团体与社会组织代表 26 27.96% 普通群众 10 10.75%

除此之外,通过统计结果也可以看出前评估的另一特点,即在参与主体的构成上,全国人大常委会法工委具有自由选择的权力,使得实际参与立法前评估的主体范围并不确定。例如,同在2020年修订的《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》草案虽然均立足于“保护未成年人身心健康”,但是法工委在对前者进行评估时,仅仅邀请了“人大代表、专家学者、地方与有关部门、检察院与互联网企业”,而在对后者评估时,除了前述主体外,还邀请了“普通中学、专门学校与社工”,听取意见的范围更加广泛与有针对性。[22]参见《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国预防未成年人犯罪法(修订草案)〉审议结果的报告》、《全国人民代表大会宪法和法律委员会会关于〈中华人民共和国未成年人保护法(修订草案)〉审议结果的报告》。

不过遗憾的是,无论参与主体的构成如何,所有审议结果报告都一致通过“普遍认为”“总体评价是”的概括表述,将主体参与评估过程中提出的意见与论辩模糊化处理了。

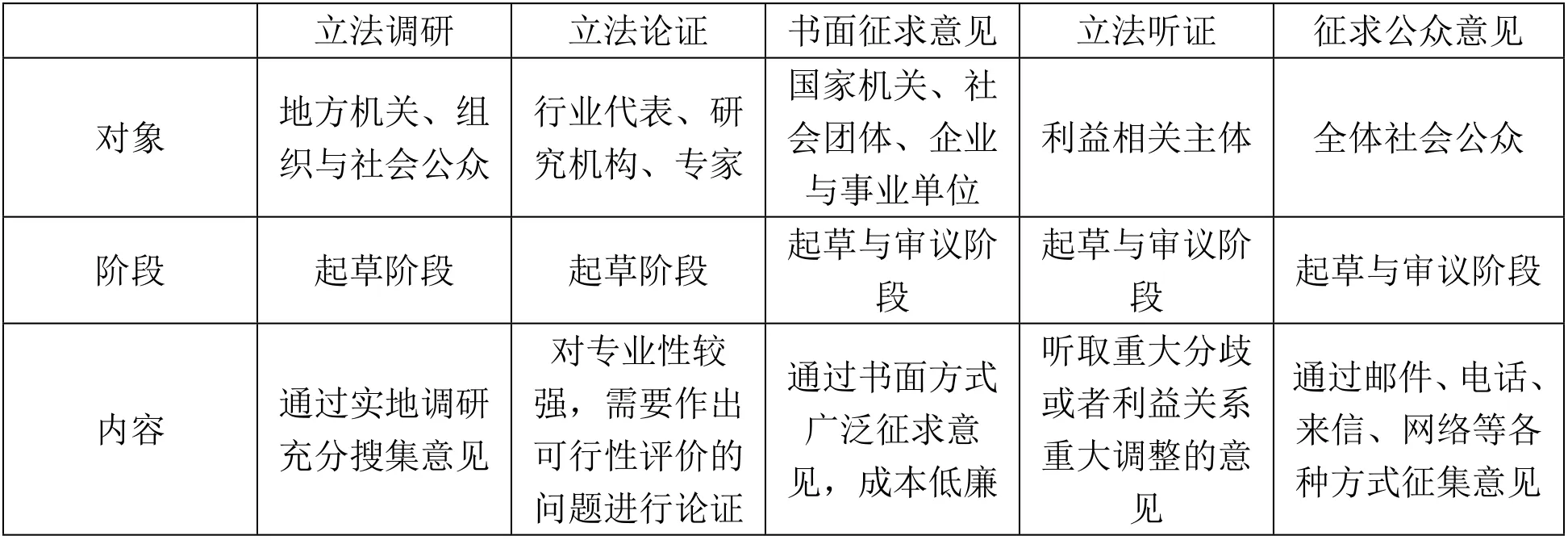

5. 立法前评估的适用相较于其他类似制度欠缺深度

哈贝马斯的商谈理论指出,民主程序通过运用各种交往形式而在商谈与谈判过程中被建制化,而这些交往形式许诺按照该程序得到的结果是合理的。这也构成了商谈性政治本身的合法性力量。[23]参见[德]哈贝马斯:《在事实与规范之间——关于法律和民法法治国的商谈理论》,童世骏译,三联书店2011年版,第376-377页。而当代中国的现实政治过程,总体是在由中国共产党全面领导制度框架下统一规划、决策、执行、监督与评估的规约,并以政党协商为主导,以基层民主协商为核心形式的协商式民主形态。[24]参见唐亚林:《“全过程民主”:运作形态与实现机制》,载《江淮论坛》2021年第1期,第72页。在我国国家治理的“政治协商——立法协商——社会协商”的制度循环下,人大协商需要借由协商民主以补充立法民主,包括通过立法论证、听证、征求公众意见、评估等程序,以承载起在维护党的领导框架下协调各方利益的功能。[25]参见马一德:《宪法框架下的协商民主及其法治化路径》,载《中国社会科学》2016年第9期,第160-1 63页;张献生:《关于立法协商的几个基本问题》,载《中央社会主义学院学报》2014年第5期,第13页。这些立法程序相辅相成,各具特点的同时又在功能上具有重叠性(见表三)[26]对于相关制度的分类与探讨,具体可参见汪全盛、卫学芝:《法案公开征求意见的法理分析及方式选择》,载《四川理工学院学报(社会科学版)》2017年第8期,第4-5页。,使得宪法与法律委员进行统一审议前,往往不会单独采取评估的单一模式,而是会通过多种协商制度征求各方意见。

表三:与其他类似制度比较

从统一审议结果来看,相较于立法前评估,立法调研、听证、论证等协商程序对于法案的实然影响更显著。只要宪法与法律委员会认为所提意见合理,都会在审议报告中列明提出意见的主体,并阐述修改的具体事项。例如在《民办教育促进法》修正案的二次审议前,法工委并未对法案进行评估。取而代之的是,法工委从中国人大网听取社会公众意见、召开立法听证会并且在江苏、浙江与山东等地开展立法调研。最终宪法与法律委员会采纳了地方政府与社会公众的意见,增设了对于营利性义务教育的限制条款;[27]参见《全国人民代表大会法律委员会关于〈中华人民共和国民办教育促进法修正案(草案)〉审议结果的报告》。同理,《深海海底区域资源勘探开发法》修正案也未进行立法前评估,然而通过类似途径,宪法与法律委员会认为由于参与深海勘探的“其他主体”范围不明确,在实践中不具有可执行性,容易引发歧义,因此直接删去了该条款。[28]参见《全国人民代表大会法律委员会关于〈中华人民共和国〈深海海底区域资源勘探开发法修正案(草案)〉审议结果的报告》。除此之外,通过立法调研、立法听证与征求公众意见等途径,即使宪法与法律委员会最终经过研究,认为相关意见不可采,仍然会将对应分歧反馈给全国人大常委会,将不采纳意见的原因说明清楚。由此观之,立法听证等制度所达到的审查深度,是当前立法前评估所不及的。

二、失范成因:全国人大常委会立法前评估适用的形式化困境

法律适用的考察需要不断流转于现实与规范之间。从实证分析的结果不难发现,立法前评估逐渐偏离制度设计上的定位,不能对法律草案的审议通过造成实际影响,并且在说理方法、标准落实与开展方式上趋于形式主义,导致功能失范。因此,需要回归规范立场,剖析制度陷入困境的缘由。

(一)制度竞争:立法前评估与其他制度的多维竞争

制度竞争(institutional competition)原本是制度经济学上的概念,由于规则成本不同引发资源配置的流动,造成制度在适用空间上的相互竞争与不断演进,从而促进共同的制度目标。[29]See Andreas Bergh & Rolf Höijer (eds.), Institutional Competition, Edward Elgar Publishing, 2008, p.13-17.类似制度竞争在现代政治生活中并不罕见,比如有学者就指出,宪法变迁中的宪法修正案、政治惯例与宪法解释等制度之间就存在竞争,共同带来对现行宪法秩序的调整。[30]参见林彦:《通过立法发展宪法——兼论宪法发展程序间的制度竞争》,载《清华法学》2013年第2期,第59页。同理,随着全过程人民民主理念在立法程序中的融入,立法前评估与立法调研、立法论证、立法听证、征求公众意见等制度在功能定位上存在趋同,均立足于收集各方意见,以完善法律草案的民主性、科学性与可行性等要素。然而实际上,由于多重维度上的制度竞争,反而使得立法前评估的初衷与实践背道而驰,最终使得立法前评估劣后于其他立法协商程序。

1. 立法前评估的“柔性”与其他制度的“刚性”竞争

《立法法》并未阐明不同制度之间适用的位阶次序,而是将立法论证、听证、书面征求意见、征求公众意见与立法前评估统一置于“全国人大常委会的立法程序”章节下。此时,立法论证等制度的“刚性”与立法前评估的“柔性”就发生了竞争,使得立法者在制度选择上的态度与立场发生偏移。具言之,根据《立法法》第36条,立法论证、立法听证、书面征求意见均为强制性立法程序,即在出现“问题专业性较强,需要可行性评价的”和“问题涉及存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整”等情况时,应当召开立法听证会、论证会或将法律草案发送给相关领域的人大代表、部门与专家征求意见,并将相关情况报告给全国人大常委会。同理,2015年修订的《立法法》第37条也将征求公众意见从“可为模式”变更为“应为模式”,使得法律案以公布为原则,以不公布为例外。[31]参见栾绍兴:《〈立法法〉第37条的法解释学分析》,载《法律方法》第23卷,中国法制出版社2018年第6版,第377-378页。相较而言,《立法法》第39条“可以”的表述赋予了前评估制度“柔性”,将开启立法前评估的裁量权交予全国人大常委会的工作机构决定。反映在实践中,全国人大常委会法工委要么可以直接选择不开启评估,或在不特定范围内确定评估参与主体,亦或是选择在立法听证等制度说理上花费较多笔墨,而对理应“更进一步”的前评估情况,不具体展开。这种制度“柔性”使立法前评估在整个立法程序中的重要性逐渐被削减。比如有学者就认为,正是因为立法前评估保留了“可为模式”,实际上可以通过选择性评估,为快速立法程序提供空间,从而节省立法效率,加快立法节奏。至于对快速立法的限制,则完全可以通过将立法后评估变更为强制性规范,从而达到事后监督的目的。[32]参见赵一单:《论快速立法》,载《地方立法研究》2021年第5期,第21-35页。

2. 立法前估所处立法“后端”与立法“前端”的制度竞争

解释法律条文时不应当采用静态的视角,而是应该通过法律体系来指引,思考条文之间是否休戚相关。[33]参见[德]卡尔·拉伦茨著:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第206-207页。从文义解释与体系解释的角度,虽然前评估与立法听证等制度属于同一位阶,但是在整个立法程序中却被置于后端。具言之,《立法法》第36条与第37条并未确定立法听证与征求公众意见等程序的开启时间,只是阐述“列入常委会会议议程的法律案”,在常委会会议前需要进行这些立法工序。由于这些程序的条文位置处于《立法法》第39条前,因此宪法与法律委员与法制工作委员会倾向于在全国人大常委会的二次审议后立刻开启这些程序,并在充分吸收这些程序中的意见后,再进行立法前评估。究其原因,则是因为《立法法》第39条明确了立法前评估针对的对象、时点与阶段,即评估主要针对的对象是“拟提请常务委员会会议审议通过的法律案”,评估时间则是“在法案委员会提出审议结果报告前”,即处于《立法法》40条规定“交付前表决”的关键时期。此时的法律草案经过反复论证、多次听取意见已经较为成熟,不大可能在可行性等问题上有颠覆性地转变。[34]参见全国人大常委会法制工作委员会国家法室编著:《中国人民共和国立法法释义》,法律出版社2015年版,第138页。同时,由于处于立法程序后端的缘故,立法前评估通常面临紧迫的时间,距离宪法与法律委员会的统一审议只有1-4周,此时要求全国人大常委会的工作机构按照制度设计的初衷进行深度评估,给予法律草案否定性评价可能性较小,最终使得前评估的功能从“评估”本身失范为一种对法律草案质量的“背书”。

3. 立法前评估因适用冗赘产生的制度竞争

由于实施方式的类同,全国人大及其常委会在前评估与其他制度的界分上持模棱两可的态度。一方面,在“全国人大”官方公众号与类似平台上,立法前评估被描绘为法律草案通过前的“体检”工序,力图解决该法当立不当立、何时立以及立成什么样的问题,从而与立法论证、立法论证和公开征求公众意见等制度明确区分开。[35]参见中国人大:《@普通老百姓,这样进入全国人大“立法圈”》,载微信公众号“中国人大”2017年8月24日。另一方面,从官方口径可以看出,前评估往往与其他制度并列提及,共同汇报。2022年《全国人民代表大会常务委员会工作报告》统一统计了参加立法调研、起草、论证与评估等工作的人大代表参与人次。[36]参见全国人大常委会委员长栗战书:《中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第五次会议全国人民代表大会常务委员会工作报告》,2022年3月8日在第十三届全国人民代表大会第五次会议上。《党的十八届三中全会中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》亦明确座谈、听证、评估、公布法律草案都是扩大公民有序参与立法的途径。[37]参见中国共产党中央委员会印发:《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,2013年11月1 2日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过。实际上,立法前评估与立法听证等制度在参与主体、实施方式、评估内容等多方面都存在着重叠,比如这些立法程序均会邀请人大代表与专家学者参与、均普遍采用座谈会模式和均会征求法律草案可行性的意见等。[38]参见刘玉姿:《全国人大常委会立法评估制度检讨》,载《行政法论丛》第24卷,法律出版社2019年版,第175-176页。从实践中可以发现,同一主体不仅可以参与到前评估当中,也可以参与到其他立法程序中,按照相似的标准与方式对法律草案进行评估。因此,因为立法前评估制度在立法程序中的后端位置,其审查空间遭到前置程序的挤压,最终使得评估功能被削弱。比如,全国人大代表吕忠梅教授作为环境法领域的专家学者,在参与“环境保护法修订案”立法前评估座谈会前两年内,已经广泛参与到该法的起草、论证与专家座谈中。换言之,因为其建设性的意见已经基本在前述制度得到反映并被吸收,所以一般不会再在前评估阶段再提出。[39]参见吕忠梅:《为环保执着建言十二载》,载《中国人大》2015年第4期,第14页。

(二)提前介入:法工委对法律草案内容的控制力削弱立法前评估功能

自2007年全国人大机关的工作体制改革以来,全国人大常委会法工委就开始负责统筹立法工作的全过程,包括规划、组织、协调和服务等职能。[40]参见阚珂:《回望全国人大常委会的立法规划工作》,载《中国人大》2013年第21期,第12页。2015年《立法法》修改的一大特点就是对全国人大常委会法工委进行集中赋权,使得其承担的立法功能愈发重要,涵盖从立法规划、起草法律草案、询问答复、备案、立法前评估、立法后评估等十项职能。[41]参见徐向华、林彦:《〈立法法〉修正案评析》,载《交大法学》2015年第4期,第67页。即使在统一审议阶段,法工委也可以凭借其组织体量与专业化的优势,透过宪法与法律委员会成为事实意义上的工作机构。[42]参见周伟:《全国人大法律委员会统一审议法律草案立法程序之改革》,载《法律科学》2004年第5期,第23-24页。因此,也有学者将法工委称为“隐性立法者”,在立法各过程中占据主导地位。[43]参见卢群星:《隐性立法者:中国立法工作者的作用及其正当性难题》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2013年第2期,第80页。立法权经过“全国人大-常委会-委员会-法工委”逐级沉降的过程,法工委成为了“实质立法者”。[44]参见王理万:《立法官僚化:理解中国立法过程的新视角》,载《中国法律评论》2016年第2期,第13 7页。

在此基础上,《立法法》第39条将前评估是否开启、如何实施、实施到何种程度的权力一揽子交予全国人大法工委,实际上忽略了法工委作为“隐性立法者”在立法过程中对于法律草案情况形成的预估。

首先,在立法规划与立法计划的阶段,由于立法资源的有限性,法工委就已经开始对一些欠缺必要性、可行性立法项目予以否决,此时的决定主要依据立法工作者的主观判断与价值取舍。经过筛选后的立法文本往往不会再作大的调整,变相作证了法工委在规划与计划领域的权威性。[45]参见卢群星:《隐性立法者:中国立法工作者的作用及其正当性难题》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)2013年第2期,第82-83页。

其次,在法律草案的起草阶段,法工委与各专门委员会亦具有法律起草者与部门沟通者的双重角色。第一,法工委与各专门委员会本身就有起草法律案的职权。根据《立法法》第53条的规定,专门委员会与常务委员会工作机构有权提前参与法律草案起草工作,并且对于综合性、全局性、基础性的重要法律草案,可以直接由专门委员会或者常务委员会工作机构组织起草。由法工委立法规划室的《立法统计》可知,法工委与各专门委员会起草的法律草案数在历年都占据不小的比例,分别为七届人大时的8件(占总数12.5%)、八届人大时的42件(占总数27.6%)、九届人大时的37件(占总数41.6%)、十届人大时的32件(占总数42.1%)、十一届人大时的18件(占总数的28.1%)和十二届人大时的25件(占24.5%)。[46]参见全国人大常委会法工委立法规划室编:《中华人民共和国立法统计》,中国民主法制出版社2018年版,第401-430页。因此到了评估阶段,法工委在很大程度上“自己成为了自己的法官”,已形成了对法案该不该立、怎么样立的前期判断。第二,法工委也具有与其他立法起草部门沟通与提出意见的能力。即使法律草案是通过政府部门起草,法工委仍然会利用职权与相关部门保持密切沟通,从而保证自身在法律草案拟定过程中的提前介入,而通过这种方式生成的法律草案几乎不会被完全弃用,也作证了法工委“前见”对于立法潜移默化的影响。[47]参见卢群星:《隐性立法者:中国立法工作者的作用及其正当性难题》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2013年第2期,第82-83页。最后,与法工委在《立法法》中的“扩权”相对的,则是制度化监督的缺失。[48]参见林彦:《通过立法发展宪法——兼论宪法发展程序间的制度竞争》,载《清华法学》2013年第2期,第58页。法工委对法律草案的控制力很难受到实质上的限制,最终使得立法前评估对于法律草案质量的把关和评价功能被削弱。

(三)回应失语:立法前评估缺乏细化的规范与报告机制

从文义来看,《立法法》所确立的评估标准是一种对法律草案的合理性评价,涵盖“可行性、法律出台时机、实施的社会效果以及可能出现的问题”。所谓合理性,主要是根据普遍事物的规律与原则判断来规范自身的行动。[49]参见[德]黑格尔著:《法哲学原理》,范扬等译,商务印书馆1961年版,第254页。有学者认为,法的合理性意味着需要平衡立法者的主观裁断,任何法律的制定者在立法过程中都不免存在一己之见,并贯之以“理性”的名讳来掩盖。[50]参见严存生:《法的合理性研究》,载《法制与社会发展》2002年第4期,第44页。从立法前评估的角度,为确保抽象的评估标准落实能够合理性,就需要通过体系化的指标来达到稳定的效果,以程序理性来平衡立法工作者的主观裁量。在比较法上,典型的评估体系如欧盟的《影响性评估指南》(Impact Assessment Guidelines)。该指南界定了评估的七个具体步骤,包括是否存在有必要进行影响性评估的问题(Problem)、是否存在市场失灵(Marketing Failure)、有没有必要介入、介入是否有正当的目标(Objectives)、有哪些政策上的选择(Policy Options)、政策的经济、社会与环境影响是什么(Economic、Social and Environment Impact Assessment)、不同政策的比较以及紧接的监管与评估如何组织(Monitoring and Evaluation)。[51]See European Commission, Better Regulation Guidelines, 25 November 2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf, 2022年6月29日访问。详细的评估步骤与标准说明使得欧盟的政策评估有极强的可操作性,从而促进了欧盟的立法、修法与废法过程,加快了欧盟与成员国立法的趋同。[52]参见席涛:《立法评估:评估什么和如何评估——金融危及后美国和欧盟立法前评估改革探讨》,载《比较法研究》2012年第5期,第84页。

反观全国人大常委会的立法前评估的规范与实践,不难发现其制度回应性较弱。一方面,由于《立法法》第39条确立的评估标准较为宽泛,尚不存在具体的评估步骤与方法来约束评估工作,使得前评估的执行依赖于评估主体的主观判断,以预测法律草案的颁布是否合乎社会规律、是否可操作以及是否具有安定的预期等。反应于实践中,法工委围绕评估标准较少展开详细说理,而是直接跳跃到结果部分。另一方面,前评估缺乏“报告”机制也放大了细化规范缺失的弊端。具言之,与立法后评估的“报告”机制相比,《立法法》第39条所确立的是一种情况“说明”的义务。也就是说,法工委在进行立法评估后,仅需要附上一个大概的评估情况,而不需要详细地报告评估标准的落实情况。这催生出两大问题:第一,宪法和法律委员会难以将如此简要的“说明”作为审议法律草案的主要依据,并且很可能在可行性、影响性等概念上出现与法工委理解不一的情况;第二,“报告”机制的缺失也使得法工委的评估情况缺乏透明度,评估工作难以得到监督。在央地人大立法与行政立法实践中,立法前评估的具体情况往往不能通过信息公开的方式进行查阅。[53]参见刘雁鹏:《中国人大立法透明度指数报告(2019)——以省级人大常委会网站信息公开为视角》,载《人大研究》2020年第3期,第49页。比如,以立法后评估报告为关键词在上海市人民政府网进行搜索,可以获得上百条检索结果,反之,以立法前评估报告为关键词,则不能检索到任何结果。同样,笔者通过电话访谈的方式访问了成都市人大常委会法工委,得知其通常只会对少数由牵头政府初拟的地方性法规草案进行立法前评估,再由法工委审核后提交给法制委员会,整个过程不会形成公开的研究报告。总而言之,正是因为立法前评估缺乏一套行之有效的工作规范,加之评估情况仅存在说明机制进行回应,致使其陷入失语的状态中。

三、困境逾越:全国人大常委会立法前评估适用的实质化路径

面对困境,应该采取相应措施,以实现立法前评估的实质化。通过立法前评估的路径完善,主要需要完成以下目标:(1)厘清立法前评估不可替代的制度功能;(2)需要确立评估的制度“刚性”,不能任意为之;(3)需要平衡法工委对于法律草案的控制力;(4)需要一套行之有效的评估方法。有鉴于此,可从规范改造与实践借鉴两个层面给予对策性建议。

(一)全国人大常委会立法前评估的规范改造

相较于立法听证、立法论证等制度,立法者试图在规范设置上明确的不同点在于,立法前评估应当在前期论证的基础上更进一步,不再泛泛听取意见,最终将评估情况作为法律草案是否成熟可行与是否适宜提请常委会会议表决通过的重要参考意见。[54]参见全国人大常委会法制工作委员会国家法室编著:《中国人民共和国立法法释义》,法律出版社2015年版,第139页。透过前文的剖析,《立法法》第39条所确立的立法前评估制度逐渐失范,出现三个层面的问题:第一,前评估的启动时点在整个立法程序中过于靠后;第二,前评估采“柔性责任制”;第三,前评估采“说明”制而非“报告”制。

1. 立法前评估的启动时点应当前移至专门委员会审议时期

在全国人大常委会立法程序中,法律草案表决通过前一般需要经过三次审议。《立法法》第32条将第一次分组审议的权限交予各专门委员会。《立法法》第36条进一步规定,专门委员会在审议期间就应当通过座谈会、论证会与听证会等多种形式听取各方意见。在实践中,专门委员会会通过多种渠道对立法项目的必要性、可行性等问题进行考察,并将审议结果进行分类,对于确有必要起草或者修改的议案,建议列入立法规划或年度立法计划;而对于尚不成熟的议案,会建议进一步加强论证与研究。

实际上,法工委在专门委员会的审议阶段就已经存在介入。比如在2021年外事委员会审议“关于制定移民法的议案”与“关于制定海洋法议案”期间,就曾向全国人大常委会法工委与国务院有关部门书面征求意见,并最终根据这些意见得出相关结论。[55]参见2021年《全国人民代表大会外事委员会关于第十三届全国人民代表大会第四次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告》。笔者认为,将立法前评估前移到宪法与法律委员会第一次统一审议前,即专门委员会的审议阶段,存在两大优势:

第一,避免立法前评估的边缘化。将评估阶段前移意味着法工委需要根据代表提出议案的原始材料展开评估,更可能客观地评判立法项目,从而达到应有的筛选功能,减少立法的试错成本。比如就“关于移民法的议案”,法工委与众部委认为制定《移民法》并不符合国情,由于存在《出境入境管理法》、《国籍法》与《护照法》等法律所形成的制度体系,因此可以通过完善相关法律,而不是制定新法来解决问题。同时,前移使得评估的展开时间更加充裕,法工委无需顾及在经过反复论证与修改过后的立法成本问题。至于当前立法前评估所承担的法律草案条文的背书与把关功能,则完全可以交给立法听证与论证等制度,从而使得制度间各司其职。

第二,平衡专门委员会带有的部门利益色彩。虽然专门委员会的工作人员供职于全国人大,然而由于专门委员会存在与国务院部门错综复杂的职权交叠,使得其难以形成对部门利益的有效制约。相较而言,法工委的人员则具有专职化与专业化的特点,可以以相对中立的立场评估立法项目,平衡部门利益,最终将评估意见更加客观地呈现给宪法与法律委员会。[56]参见赵一单:《全国人大专门委员会立法职能中的双重制约结构》,载《财经法学》2018年第2期,第7 2页。

2. 立法前评估从“可为模式”变更为“应为模式”

《立法法》第39条的“可为模式”赋予了法工委完全的主动权,使得并不是每一部法律草案都得到有效的评估。笔者认为要更好地落实立法前评估制度,可以借鉴2015年《立法法》对征求公众意见制度的修改,将立法前评估更改为“应为模式”。具言之,2014年党的十八届《决定》指出:“拓宽公民有序参与立法途径,健全法律法规规章草案公开征求意见和公众意见采纳情况反馈机制,广泛凝聚社会共识。”[57]参见2014年《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。该决定直接推动了2015年《立法法》修改时将法律草案征求公众意见变更为强制性规范,并在近年来得到较好执行。值得注意的是,即使将“可为模式”转变为“应为模式”,仍需制定配套的追责制度,以避免强制性义务规范沦为宣示性条款。

3. 立法前评估从“说明模式”变更为“报告模式”

在全球范围内,绝大多数国家法律的起草与审议都需要附上草案与研究报告两份文件。一份立法研究报告依托经验理性创制,通过描述社会环境等因素,可以起到论证立法草案的正当性与合理性的关键作用。[58]参见[美]安·赛德曼:《立法学:理论与实践》,刘国福等译,中国经济出版社2008年版,第105-106页。强制性报告机制不仅扮演起评估法律影响倾向的角色,还可以迫使不情愿的官僚机构遵守它本来会忽视的规则。[59]See Roger H. David et al., Congress And Its Members (17th edition), Washington D.C: CQ Press, 2020, p. 587.立法后评估制度之所以成效甚佳,也是因为依赖于《立法法》、地方性法规、规章所确立的强制性“报告模式”。作为评估成果的载体,评估报告全面地囊括了评估的整个过程,系统地记录评估所获取的信息,阐明根据信息数据进行分析后的结论,成为一种应有的总结性工作。[60]参见袁曙宏主编:《立法后评估工作指南》,中国法制出版社2013年版,第116-117页。在比较法领域,美国、英国、加拿大、德国、挪威与丹麦等国的政策评估均运用研究报告模式,以更加集中于实现评估的监督、预估与预算功能。[61]See Ernest R.House, Professional Evaluation: Social Impact and Political Consequences (1st edition), SA GE Publications, 1993, p. 51.因此,从“说明模式”迈向“报告模式”,不仅有利于宪法与法律委员会更好地掌握前评估的情况,也有利于通过报告监督评估工作有序进行。

(二)全国人大常委会立法前评估的实践借鉴

通过考察立法后评估与地方立法评估的实践,全国人大常委会的立法前评估主要可以从委托第三方评估、扩大参与主体范围、固化定量分析方法与确立工作体系四个方面入手完善前评估的实质功效。

1. 立法前评估可以委托第三方进行

将第三方评估运用到立法前评估中,可以有效防止立法部门的利益化倾向,使得立法更加公正、客观。由于委托法律关系主体地位的平等性,使得即便是全国人大常委会想要委托第三方,也只有在获得受托方的同意的情况下方可进行,从而与内部评估的上下级关系明确区分开。[62]参见刘风景:《第三方立法前评估的制度设置与具体实施》,载《江汉论坛》2019年第8期,第123页。在当前实践当中,引入第三方评估主要适用于立法后阶段。例如,全国人大常委会就曾经在执法检察阶段对《公证法》开展的第三方评估。[63]参见《全国人大常委会公证法执法检查组举行第二次全体会议》,载中国人大网2021年11月19日,ww w.npc.gov.cn/npc/kgfb/202111/412d983dd62841768b18c647322761c2.shtml。除此之外,第三方评估在地方立法实践中的运用也极为广泛,比如沈国明教授曾经受托成立专家课题组对上海市142项地方性法规进行了全面立法后评估,通过从民意调查、专家测评与执法反馈等多个切面系统地评估这些法规的实施境况,形成了体系化的后评估报告。[64]参见沈国明、史建三、吴天昊等著:《在规则与现实之间:上海市地方立法后评估报告》,上海人民出版社2009年版。

由此观之,立法前评估需要形成对立法后评估进行有效借鉴,但第三方评估是否存在制度基础呢?质言之,《立法法》第39条仅仅规定了立法前评估的启动主体是“全国人大常委会的工作机构”,由于法工委辅助与研究的专业职能,使得这里的工作机构事实上特指全国人大常委会法制工作委员会。[65]参见褚宸舸:《全国人大常委会法工委职能之商榷》,载《中国法律评论》2017年第1期,第194页。但这并不意味着没有引入第三方评估的规范基础。全国人大常委会在《关于争议较大的重要立法事项引入第三方评估的工作规范》中并未区分立法前评估与立法后评估,而是统一认定无利害相关的第三方可以作为受托方对相关立法事项进行综合评估,并提交评估报告。[66]参见全国人民代表大会常务委员会办公厅印发《关于争议较大的重要立法事项引入第三方评估的工作规范》第2条:本规范所称第三方评估,是指由利益利害关系方以外的机构,运用科学、系统、规范的评估方法,对有较大争议的重要立法事项进行专项研究和综合评估,并提交评估报告,为立法决策提供参考的活动。《全国人大常委会2022年度立法工作计划》亦指出:“做好法律通过前评估工作,对立法中的重大问题,开展立法听证、第三方评估工作。”[67]参见全国人民代表大会常务委员会印发:《全国人大常委会2022年度立法工作计划》。因此,通过引入研究院、法学会、行业协会以及其他社会组织,辅以理论与实务界的专家等第三方评估主体,提高评估专业性、开放性与科学性,是必要与可行的。[68]参见程磊:《关于加强立法前评估工作的几点建议》,载《人民政坛》2022年第1期,第39页。

2. 立法前评估的参与主体应当更加体现人民的利益

从实证研究可以发现,专家仍然是参与立法前评估的主要主体,参与率达到98.92%,高于人大代表、人民团体与普通群众。在部分立法中,甚至只有专家参与书面评估,这显然与前评估利益博弈的性质不符。因此,完善参与主体结构,使得更多人民群众的利益能够加入立法前评估中,是一种必然需求。

一方面,需要进一步加强人大代表在立法前评估中的参与度。人大代表的身份决定了其需要在兼具“政治家的视野与政治技艺”和“立法能力”的同时,必须要代表广大人民群众的发声。[69]参见王理万:《立法官僚化:理解中国立法过程的新视角》,载《中国法律评论》2016年第2期,第14 0页。从实证中发现,人大代表并不是立法前评估的必然参与主体,如《专利法》、《国防法》与《刑事诉讼法》等涉及人民生活与安全等方面的法律都没有人大代表参与,而完全交由政府部门、专家学者及专业工作者等评估主体进行,不符合立法全过程人民民主理念。

另一方面,为了践行全过程人民民主理念,也需要更多普通群众作为个体参与到立法前评估中,从而在立法前评估中也建立起专门化公民参与的机制。[70]参见莫纪宏:《在法治轨道上有序推进“全过程人民民主》,载《中国法学》2021年第6期,第15页。首先,人民群众的利益无法完全通过全国人大代表反映。有学者指出,人大代表的构成原则上采“多元主义代表模式”,然而随着改革开放后社会结果的变迁,代表结构实际上逐渐向“精英主义模式”偏移。[71]参见孙莹:《论我国人大代表结构比例的调整优化——以精英主义和多元主义代表模式为分析框架》,载《中山大学学报(社会科学版)》2013年第4期,第170-172页。全国人大代表结构的深层问题并不在于代表的广泛性不足,而是代表的直接性不足。[72]参见赵晓力:《论全国人大代表的构成》,载《中外法学》2012年第5期,第989页。其次,虽然立法前评估也会邀请具有利益表达能力的人民团体,如工会、商会、共青团与妇联等,但由于“这些团体在参与过程中往往倾向于与决策机关保持一致性,公众与这些利益团体之间缺乏一种亲和力。”[73]参见姬亚平:《行政决策程序中的公众参与研究》,载《浙江学刊》2012年3期,第170页。相较而言,普通群众虽然在专业化程度上不及专家学者,但是他们懂得自身的愿望与利益,知道自己想要什么样的规则。[74]参见孟勤国:《专家不能代替人民立法》,载《法学评论》2008年第5期,第157页。由此观之,若想人民利益更好地在立法前评估得到反应,应当加强普通群众个体的参与度。

3. 立法前评估应当固化定量分析方法

当前立法前评估标准的落实停留在定性的层面,过度依靠主观性判断,说理较为粗糙。因此,有必要在立法前评估中适用定量分析,通过更客观的分析方法。常见的分析工具如成本-收益分析,就是从经济效益的视角评估立法的必要性、可行性与法案对经济、环境与社会的影响。之所以将效益价值引入立法评估中,是因为任何一个立法活动都会改变社会主体的机会成本与实际收益,而采用一种非政治化的说理途径更容易让评估成果被公众接受。尽管对尚未定型的立法成本与效益进行评估具有一定困难性,但即使模糊估计也聊胜于无。赛德曼教授在其著作中曾经有过举例:“无论法律看起来多么中立,没有任何一部法律能够平等地向社会群体施加影响。即使是一部让所有驾驶员靠右而不是靠左行使的新法也会增加所有车辆所有人的成本。”[75]参见[美]安·赛德曼:《立法学:理论与实践》,刘国福等译,中国经济出版社2008年版,第136-138页。我国曾经的《企业破产法》就因为缺乏有效的立法前评估,使得破产相关主体承受破产的成本过高,甚至远远高于宣告破产所获的实际收益,使得这部法律不能得到有效实施。[76]参见顾培东:《效益:当代法律的一个基本价值目标——兼评西方法律经济学》,载《中国法学》1992年第3期,第95页。

从比较法的角度,定量分析已经作为制度化的评估标准普遍存在于美国、欧盟与OECD等国家与国际组织中。[77]参见席涛:《立法评估:评估什么和如何评估——以中国立法评估为例》,载《政法论坛》2012年第5期,第72-84页。同时,地方立法评估在成本-收益分析上也已经做出了有意义的探索。海南省曾就《海南经济特区机动车辆燃油附加费征收管理条例》对收费公路收费成本和行政执法成本进行了立法评估,得出精确的成本:“需要一次性投入8600万元用于收费站建设,同时还需要增加征收工作人员690人,而全省的征管机构仅有560人,并且相对于所征收的燃油附加费金额而言,征收成本在全国是最低的。”[78]参见符琼光、登云秀:《合理确定评估内容运用多种评估方法》,载《中国人大》2008年第8期,第51页。《四川省气候资源开发利用与保护办法》立法前评估报告也就立法效益进行了分析:“目前多个风电场已陆续开发生产,并取得可观的经济效益。预计到2015年,四川风电将实现装机规模200万千瓦以上。”[79]参见四川省人民政府法制办公室印发《〈四川省气候资源开发利用与保护办法〉立法前评估报告》。除此之外,部分地方人大或政府也通过立法的方式将成本收益、成本效益条款固定在立法前评估规范中。[80]比如,《唐山市人民代表大会常务委员会立法评估工作规定》第3条规定:表决前评估需要对法规案的必要性、可行性和成本效益、法规案出台的时机、立法可能产生的社会影响等进行评估。这些做法均是值得借鉴的。

4. 立法前评估应当确立体系化的工作规范

民主意志形成过程的程序和交往预设的作用,是为一个受法律和法规约束的部门决策提供商谈合理化的重要渠道。[81]参见[德]哈贝马斯:《在事实与规范之间——关于法律和民法法治国的商谈理论》,童世骏译,三联书店2011年版,第372页。立法后评估相较于立法前评估更具有操作性,也来源于经过长期的央地实践,已经形成了一套体系化的操作流程。这套流程对于评估内容、评估工作机构组建、评估人员培训、评估方案制定、定性与定量调查、评估报告的生成等内容都进行了规范,使得评估中的各种静态要素能够转变为动态过程。[82]参见莫于川主编:《地方行政法立法后评估制度研究》,广东人民出版社2012年版,第122页。从人大立法与行政立法的协同性出发,人大立法评估与行政立法评估可以在评估标准、评估形式等多方面相互取长补短,形成互通共融的工作规范体系,为科学立法与民主立法保驾护航。例如,2006年国务院曾经对《艾滋病防治条例》进行的立法后评估就按照收集信息、统计分析与专家评议相结合的方法,在每一个部分都制订具体实施步骤,从定性与定量等多个维度进行评估,成为立法后评估的经典范例。[83]参见袁曙宏主编:《立法后评估工作指南》,中国法制出版社2013年版,第79页。有鉴于此,有关部门应当指导确立工作体系,将立法前评估规范化,从而保证各环节能够得到执行。具体而言,全国人大常委会的立法前评估应涵盖评估主体确定与评估方案拟定的流程,对于定性与定量分析可以分组进行,在操作方法上要予以具体阐述,并分别生成评估报告,综合审议法律草案是否应建议通过(见图一)。正所谓法律的生命力在于实施,通过制定体系化的前评估工作规范,评估单位知道怎么做、做什么,就可以遵从一套行之有效的规范,将立法前评估的功能实质化。