高校国际联盟的运行逻辑与组织特征

2022-12-09郑淳闫月勤

郑淳,闫月勤

(1.西南交通大学 历史文化研究院 成都 611756;2.西南交通大学 国际学术组织研究中心 成都 611756)

一、问题的提出

自20世纪90年代以来,建立国际联盟成为各国高校确立多边战略合作关系并有效介入高等教育全球化进程的有效路径。高校国际联盟正迅速成为一种全球现象。[1]为回应这一趋势,中国高校通过参与和实施高校国际联盟,突破了“一对一”校际交流和国内联盟形式[2],致力于在更广阔空间内搭建“一对多”或“多对多”跨国界竞合平台。[3]高校国际联盟极大地提升了高等教育国际化的程度[4],勾画了高等教育国际合作的新趋向[5],其重要性愈加受到关注。

参与或牵头成立高校国际联盟已成为中国各高校提升国际交流合作能力的关键途径之一。[6]截止2020年,中国“双一流”高校发起的高校国际联盟已达55个。[7]《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》指出,“双一流建设高校”应发起国际学术组织和大学合作联盟,以全面推进高等教育高水平对外开放合作。在后疫情时代,如何推动高校国际联盟的可持续发展,将成为中国“双一流”高校深化国际交流合作机制并进一步助力中国高等教育对外开放的重要议程。然而,由于存在思想与行动不同步、经费和人力资源投入缺乏持续性、机制建设不够充分等原因,导致由中国“双一流”高校发起的高校国际联盟的产出成效不高,联盟影响力与资源投入度未形成正向关联,形式大于实质的情况还较为普遍。因此,有必要对相关具有广泛国际影响力的高校国际联盟开展比较研究,厘清其中的组织特征与运行逻辑,为中国“双一流”高校加强高校国际联盟建设工作提供一定的参考。

二、高校国际联盟的生成动因

斯藤塔克(STENSAKER B.)认为,高校联盟的生成动因在于三个方面,即更好地把握内部与外部环境、在一个日益竞争激烈和充满变数的高等教育环境中强化组织能力及增强组织创造力。[8]本研究认为,高校内生的组织变革诉求及其所面临的时代环境是厘清高校国际联盟生成动因的逻辑起点。

(一)大学传统身份的认同危机

面对以复杂知识矩阵和快速迭代技术牵引资本流向为特征的后工业时代,大学作为一个最古老的社会组织的功能和角色已发生较大的改变。大学一方面竭力维护自己作为知识垄断机构的传统地位,另一方面又试图与各类资本建立互动关系。曾经超越于世俗权力的大学已向被资本裹挟的现代知识经济社会妥协。当代大学正悄然成为技术工人的摇篮、技术迭代的孵化器以及维护资本权威的“培训组织”。高等教育普及化时代的来临让社会公众对大学的传统身份认同产生动摇,而在自由市场条件下所形成的竞争性资源环境以及由政府所实施的统一办学体制及开展的以市场为导向的改革,进一步激发了大学之间的竞争意识,导致大学之间“相互猜忌”。重建社会公众对大学传统身份的认同,厘清大学作为传统社会组织的应然价值,重塑大学之间的“信任感”,成为大学之间构建新型合作关系、开展各领域合作的“潜台词”。各国大学均认识到,应在高等教育行业内部确立共同的价值与行动遵循,以形成集体协作的思想力与行动力,重构大学的“知识权威”,维护大学内生的观念体系与组织特征。生成于大学内部的这样一种危机意识与集体共识为高校国际联盟的出现确立了较为充分的思想基础。

(二)再构国际交流合作关系以形成行业利益共同体

高校国际联盟是各国高校再构其交流合作关系与形式的重要实践。冈恩(GUNN A.)等认为,高等教育全球化浪潮的开启和深入,使西方高校看到构建一种多边合作关系的必要性,以进一步压缩各类成本投入,获取更多的学术和经济收益,而高校国际联盟则是将这种设想推向现实。[9]这种合作逻辑植根于康特尔(KANTER R.M.)提出的“协作优势”(Collaborative Advantage)。[10]同时,高校国际联盟的建立可看作是跳出社会功能限定的一种尝试。随着各类高校排名等排名体系愈发成为社会公众评价高校人才培养质量及发展水平的重要参照,高等教育作为一种社会产品的“服务属性”不断得到强化,高校的市场竞争思维不断显现。基于这种市场竞争思维,高校必然要根据其拥有的比较性学科优势和办学特色,根据其所面向的特定的“客户人群”,选择“抱团式发展”,以获取最为广泛的社会认同与资本关照。此外,各国高校以高校国际联盟这样一种组织形式与跨国公司在人才培养和联合科研等方面所形成的协作关系,进而所形成的相对更为稳定的产学共生与共赢关系,将有助于减少因国际政治纷争、全球重大公共卫生事件等外部环境变动造成的市场风险所带来的不稳定因素。

(三)建构国际非政府科技组织的身份属性,深度介入全球治理

进入20世纪80年代后期以来,政府和市场的“双失灵”为国际非政府组织介入国家之间经济和文化事务创造了现实条件。国际非政府科技组织已成为全球治理尤其是科技和文化治理结构中的基本要素。从国际非政府科技组织的功能范畴来看[11],高校国际联盟与国际非政府科技组织存在重合区域。这主要表现在高校国际联盟利用其学术专业性和科研协同能力推动区域内的科技事务治理、为各国政府开展政治对话与经贸及文化合作提供有效的机制支持等方面。同时,高校国际联盟具有普通国际非政府科技组织所不具有的人才培养及塑造社会文化认同的功能,其受政府、商业团体及资本财团的影响及牵制也相对较小,具有更为突出的“非政府”身份及更为淡化的政治图景及工具理性定位。正是基于自身的比较优势,高校国际联盟能够在区域及全球治理中发挥更有效的作用。从推动全球治理的角度看,环境保护、灾害防治等涉及全人类共同利益的全球事务需要高校国际联盟这样一种学术组织的充分介入。而在愿景设置中,高校国际联盟均不同程度地体现了“参与全球治理,推动实现联合国可持续发展目标”的叙事逻辑,将提升人类共同的发展利益作为其愿景设置的上层逻辑。

三、高校国际联盟的运行逻辑与组织特征分析

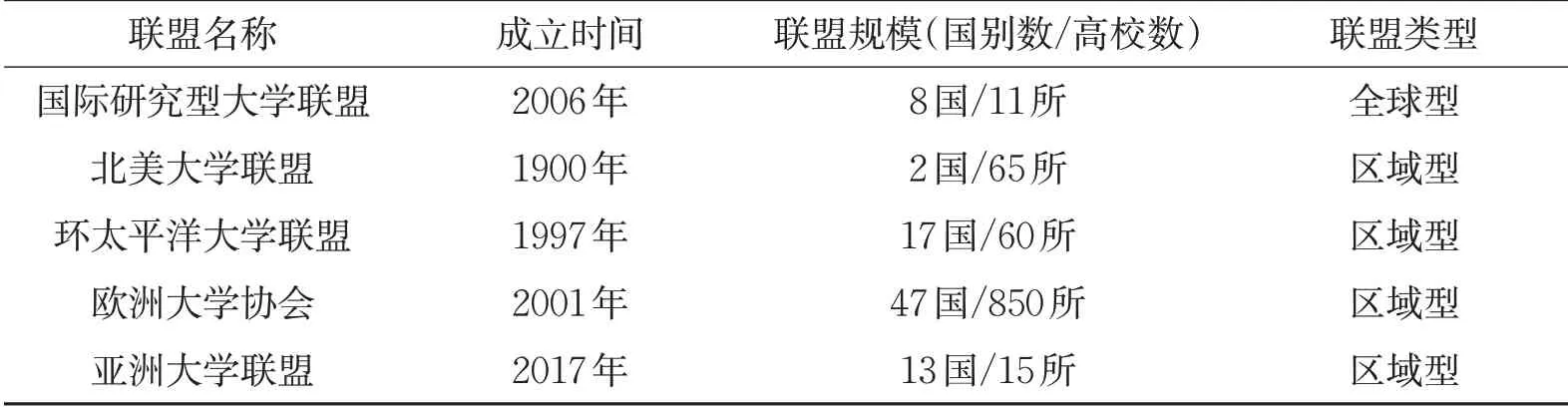

根据相关学者对高校国际联盟的分类[12]52-57,有全球型、区域型、国别型三大类型[13];同时,鉴于高校国际联盟的“元组织”(meta_organization)属性[14],根据高校国际联盟的组织特点[15],即“广泛代表型”和“特质聚类型”以及介于这两类之间的复合类型[16],本研究特选取“国际研究型大学联盟”(International Alliance of Research Universities,IARU)、“北美 大学 联盟”(Association of American Universities,AAU)、“环太平洋大学联盟”(Association of Pacific Rim Universities,APRU)、“欧洲大学协会”(European University Association,EUA)、“亚洲大学联盟”(Asian Universities Alliance,AUA)作为研究对象,五个高校国际联盟的基本情况如表1所示。

表1 五个高校国际联盟的基本情况

“结构功能主义”(structural functionalism)率先由帕森斯(PARSONS T.)提出。根据结构功能主义的理论架构,社会系统具备一定的要素结构或组织,各个组织部分有机联系并对社会整体有相应的功能,各组成部分之间虽会发生变化但具备自我调节能力并趋于新的平衡。这个概念也被理解为功能性必需(functional requisites)的四个方面,分别为“适应”(adaptation)、“目标的实现”(goal_attainment)、“整合”(integration)、“分歧管理”(latent tension_management),即著名的“AGIL模型”。[17]831

凯扎尔(KEZAR A.)认为,高等教育联盟是在某个领域中,基于对自我利益最大化的目标,使用共同的规则、规范和结构,为应对环境的挑战而进行互动的组织形式。[17]860周光礼则认为,高校联盟实质上是三所以上高校基于共同的发展目标愿景,形成一种新的治理结构,对成员实施规范与制约。[18]事实上,国内外学者做出的关于高校国际联盟的定义都关注到了其高度组织性的特征。此外,从规范组织关系的角度看,高校国际联盟均是以各成员共同签署某种“契约”的方式确立关系,从而确保各成员在权责设定等方面的合理性与合规性。同时,再将高校国际联盟置于整个高等教育全球化进程中进行解释,根据AGIL模型,高校国际联盟的存续与发展须充分实现以下四个“功能性必需”:首先,高校国际联盟须“深刻认识”并“充分适应”高等教育的全球化进程,不断更新发展理念并校准发展定位,以适应场域生成的整体性功能,这主要涉及对“理念要素”的有效调控;其次是通过构建科学机构有效的运行机制,以确保“目标的实现”,这涉及“机制要素”;再次是“资源整合能力”,即通过整合联盟内部和联盟外部的人力、学术等各类资源,以及与产业企业(横向)及“上位机构”(纵向)的资本资源,形成资源整合矩阵,实现资源的有效配置和利用的最大化,从而实现发展利益的最大化,这涉及“能力要素”;最后是“分歧管理”,主要为两个层面,一是管理因利益分配不均或主体性身份感缺失而造成的利益分歧,二是减少或化解因文化价值、思维模式而造成的意识形态分歧,这也涉及到相关内控性制度的构建,属于制度要素范畴。综上,本研究以“理念要素、机制要素、能力要素”为分析模块,探寻这五个高校国际联盟存在的共同特征。

(一)理念生成:全球视野与专业图景互嵌的底层逻辑

理念或观念形成于主体对客体的认识过程,亦是主体实践转向的基础。以高校国际联盟为载体,高校参与区域乃至全球治理的路径经历了从“个体参与”到“集体参与”的转向。从理念的演化过程来看,高校国际联盟主要经历了从关注区域内高校内部治理的阶段到关切人类共同发展利益的阶段,如AAU和EUA。创立AAU和EUA的初衷在于促进区域内高等教育的整体性与协调性发展,提升该区域的高等教育竞争力以及强化资源的有效配置。在这个阶段里,联盟的发展理念与发展愿景等聚焦于高等教育自身。但进入全球化时代以来,尤其是基于“人类命运共同体”的集体认识,AAU和EUA均将其战略关切转向如何通过积累知识资本,更为深入地介入全球经济、政治和社会一体化进程,同时服务于人类的整体性利益的提升。AAU便在其战略计划书中强调,通过教育、研究和创新改变人民的生活,包括改善公共卫生环境、应对国家面临的挑战、服务美国经济发展,以及培养有远见的领导者和创新者。[19]EUA也在其战略计划书中强调,鼓励欧洲地区高校大学通过广泛学科的研究和教育,推动联合国可持续发展目标(SDGs)的实现。[20]IARU、APRU和AUA在创立之初便以统合高校在专业知识和技术创新、人才培养方面的比较优势,参与区域一体化及全球化进程为目标。IARU就提出了建构“知识生态系统”,将科学研究、教育和知识分享(科研成果转化)作为三大“价值流”[21],并号召其成员高校共同努力应对全人类在这个时代所面临的共同的重大挑战,开展涉及老龄化、健康水平提升等议题的重大研究项目。[22]APRU将自然灾害预防及减少灾害风险、女性领导力、人口老龄化、全球健康、可持续城市、人工智能和未来工作等作为其主要研究议题。[23]AUA则强调通过加强成员机构之间的合作,共同应对区域和全球挑战,特别是与高等教育和经济、科技发展相关的挑战。[24]

(二)实践安排:兼具多样化与专业化,确保可持续的行动力

理念要素向实践行动的转化依赖于实践展开的层次、工作内容的厚度及覆盖范围的广度。不同于以逐利为价值观核心的商业性联盟,高校国际联盟将确立学术权威,构建在知识领域的强话语权以及服务公共利益设定为其实践类型的逻辑起点。从实践类型上看,主要涉及知识创新(协同研究)、人才培养(标准制定及质量评估)、社会服务(政策咨询及评估)。从实践路径上看,主要包括确立集体行动议程、构建“政府-高校-企业”联合科研体系、设立人才培养质量标准、构建奖学金体系、促进人员的跨境流动。以IARU为例,围绕对“知识生态系统”的建构,以各个层次的学生、教师和企业等利益相关者为主体,IARU将激励要素和资源要素进行整合,通过搭建并建设项目平台,推进各利益相关者之间相互正向影响的互动机制,[25]这些项目包括以体验跨文化工作环境为主的国际实习项目、以全球可持续发展为议题的研究生学术研讨会、以知名企业奖学金为资助的短期交流项目等。AAU所开展的活动主题涉及高等教育质量保障、校园安全、高等教育立法、移民、创新及竞争力培养、科学与安全等13个领域,活动类型包括与美国联邦政府共同设立研究基金、深入社区开展中学后教育(Post_Secondary Education)等。事实上,AAU的身份定位已经从一个面向行业内部的组织走向以制定行业规范、影响行业发展走向的跨行业,在政治权威与学术权威之间形成有效“缓冲”。EUA所开展的活动主题涉及高等教育内部治理(学术自治)、促进博洛尼亚进程、欧洲区域的博士生教育、国际关系、“开放科学”(Open Sciences)等19个领域。从EUA的现有定位来看,EUA的主体功能还是在于通过开展一系列的活动来促进博洛尼亚进程的实施,促进欧洲高等教育区的建设。IPAR相关活动的设立主要围绕三个主体,分别是“解决环太平洋圈的共同挑战”(包括加强女性领导力建设、数字经济、人口老龄化等)和“环太平洋高等教育共同体建设”(包括设立人员流动计划、校长论坛等)。AUA所设立的活动议题主要包括三个方面,分别是人工智能及数据科学、促进亚洲文明(亚洲文化传播)、能源保护及可持续发展。由于AUA的成立时间较短,因此目前开展的活动主要涉及人员交换及学术会议。

(三)资源保障:主动的、可持续的资源投入与拓展,提升组织的生存能力

社会系统学派组织理论认为,信息是联结组织目标和有协作意愿的个人的必要环节。构建高效的内部及外部信息交互链,需要依托于充分的实践活动及高效的内部组织能力,即需要得到可持续的经费资源和人力资源的双重支撑。按照资源类型的划分,高校国际联盟的资源投入主要分为经费资源和人力资源。从资源的流向来看,又分为主动投入与从外部吸纳两个向度。从这五个高校国际联盟的成员情况来看,均为具有一定区域或全球影响力的一流高校,虽然面临其他国际科技组织在知识创新方面的竞争,但地方政府投入的财政资源能够得到保障,同时得益于与企业、社会精英集团建立良好的“研究产出-知识转化”的利益关系,相对能够得到持续性的外部经费资源。因此,这些成员高校能够对联盟发展目标持续性投入经费,能够确保学生、教学科研人员跨境流动等交流活动项目的顺利开展。同时,“政府-企业-高校”的三角协作关系的形成,对各成员高校整合优势资源,提高资源的使用效度,尤其在实现异质资源互补方面更具优势,并为联盟塑造了较强的社会公信力。AAU每年获得的联邦政府的科研经费超过近60%,如2017年的60%(243亿美元)和2018年的61%(256亿美元)。[26]虽然美国联邦政府投入基础研究的预算总额在逐年降低,但确保了对高校的持续性投入。[27]IRAU的牛津大学从2007年开始便组织了专门的学术人员为英国对冲基金公司Man Group提供咨询服务,正是基于这样一种合作伙伴关系促成了“牛津-曼”(Man Group Plc)量化金融研究所的成立,该组织现在为牛津大学开展面向金融领域的科研活动提供相关经费支持。从组织行为来看,组织内部的人际关系的建立以及是否形成有效协作是组织存续与发展的关键。[28]科学的人力资源投入是形成有效组织结构和有效的人际关系的基本前提。在人力资源配置方面,这五个高校国际联盟指定专人负责联盟事务,包括由校级领导直接参与联盟重要事务的决策及执行,由负责全球事务的行政人员负责日常联络等。行政权力与学术权力之间形成了较为明显的界限,行政事务与学术事务均得到有效治理,两类权力存在的交叉域较少,确保了高校国际联盟在运行效率与专业能力的“双保障”。

(四)多样性与一体化的有机统一:“联盟共治”与“高校自治”

“共商、共享、共治”是实现联盟高效运行的基本前提,也是联盟成员所共同遵循的基本价值观范畴。“共治”强调各联盟成员在理念及目标设定、机制安排、路径选择、成果认同上的高度统一,并通过对资源的有效统合,确立理念与行动的高度耦合,实现发展利益和成果产出的最大化,形成具有一定影响力的利益共同体。对高校国际联盟来讲,就是要通过“共治”推进教学及人才培养的一体化进程,在高校内部治理理念、治理模式上实现相互呼应,在科学研究及其成果转化方面加强对资源统筹与机制对接,建构高等教育行业共同体的集体身份属性,从而有效参与政治、社会经济和文化治理。正如埃克尔(ECKEL P D.)所指出的那样,联盟成员之间应建立必要的协作关系,否则无论在目标制定、战略设定、服务质量等方面达到何种程度的一致性,皆为空谈。[29]在聚焦探寻各成员高校“共性”或“利益交织点”的同时,各成员高校也立足自身的文化传统、办学定位、学科发展特色等,塑造了自身的异质性特征。这是实现共治的本质性要求。根据莫尔曼(MOHRMAN S A.)提出的通过促进组织内部协作推动组织发展的模型,每个组织的发展都必须经历一个独特且动态的自我设计过程。[30]而这个“自我设计的过程”就是强调自身特质的保存与发展,即一个多样性的存在,以避免形成路径依赖。这种多样性在组织内部形成一种竞争性的环境,而这种竞争性的环境是推动组织变革的重要推力。高校国际联盟各成员高校的多样性主要反映在理念设置、学科特色、资源配置等。如AAU将发展多样性作为其组织特色,强调研究型大学学生构成、学生录取方式的多样性将有助于创建多元化的学生团体,促进所有学生的发展。[31]IARU在其章程中明确指出,汇聚全球知名研究型高校的价值观核心在于拥有多样性的学术活动和国际协作能力。EUA则在其发展愿景、战略计划中特别强调,将致力于保护和促进大学的核心价值观要素,即学术自由、机构自治、多样性等。[32]AUA强调强化人员流动项目中的性别多样性设置,根据其开展的2018年至2020年的行政人员和学术人员交流计划,男性和女性人员的占比较为接近。[33]

(五)规制的“二重性”:科学的制度安排与高效的管理架构

人类行动受制于规则与价值文化信仰的约束,而这些文化信仰的组织系统即是制度框架。[34]制度是对个体行动的“集体强制”。[35]对于高校国际联盟来讲,制度的建构主要是依托于章程(Statute)和管理细则(Bylaws)等内控文件以及会议决定、条约协定等辅助性文本。这构成了高校国际联盟制度框架的核心内容。规模较大的高校国际联盟甚至还设立带有司法职能的专门机构用于完善和解释这些规章制度。如AAU就在美国华盛顿特区设立了专门的办公室,作为向外界解释其制度内容及与外界开展政策沟通的窗口。此外,从刚性和弹性这两类组织制度文化来看,这五个高校国际联盟均从愿景目标、准入门槛、决策机制、知识产权保护等多个方面规定了联盟的组织属性与运行机制,为发展联盟的刚性制度文化提供基本路线。同时,为回应不断变化的外部环境,这五个高校通过实施多样化与专业化的实践活动不断形塑其弹性制度文化,提升了联盟的生存能力。事实上,EUA的发展正是得益于其不断回应欧洲在一体化进程中的政治、经济和文化政策的调整,通过开展多样化的活动对接欧盟委员会等“超国家机构”平台,从而实现在高等教育领域的以政策法规协调为主要内容的多层治理。AAU提出了重构“政府-高校”的二元关系,以激发社会创新活力的倡议。AUA明确将战略计划及政策对接作为其基本的四个工作单元,以实现对所有项目的整体牵引。[36]IARU则是设立了“教务长论坛”[37]“副校长科研网络会议”[38]两个平台,从强化顶层设计的角度落实联盟设立的人才联合培养和联合科研议程。最后,这五个高校国际联盟均构建了层级分明、互动有序的管理架构及决策程序。从管理架构来看,从高到低分别设置了以教育部长或校长为成员的管理决策层,以各高校分管副校长及全球事务部门负责人为成员的管理执行层以及以包括全球事务部门、科研业务部门工作人员为成员的沟通联系层;从决策程序来看,则是包括从专题工作组会议到执行委员会会议再到理事会会议的层级安排,以确保决策工作以问题和成效为导向。

四、高校国际联盟发展趋势与借鉴意义

(一)高校国际联盟的发展趋势

从世界高等教育发展趋势看,一流大学通过“联动互补、抱团发展”的联盟方式为学生创造了自主选择、跨界学习的机会,也利用彼此资源在科学研究、社会服务、文化传承等方面促进了国际流动。[39]在全球化的需求下,高校间的合作联盟已不再是一种选择,而已成为发展的必经之路。[40]

1.从“精英化”转向“多元参与”

根据布迪厄(BOURDIEU P.)的组织场域理论,高校联盟(战略联盟)的实质是高等教育场域空间结构演化的动态过程,即每所高校都在高等教育场域内占据着一个特定的位置,通过与场域内成员在信息资源、人力资源的互动,以集体力量和团队优势改变各自在高等教育场域中的位置。[41]APRU和AAU是由北美地区或环太平洋地区的顶尖高校组成,具有“精英化”的特质。基于其成员高校在高等教育场域中相对固定的位置,APRU和AAU能够在较短内实现长短期发展目标的对接,确保行为步伐的一致性。但随着这些顶尖名校组团向高等教育发展相对欠发达地区输出各类高等教育资源和人力资源,这些地区社会经济得到快速发展,其高等教育能力得到较大程度的提升。这种多元参与的转向不仅拓展了高校国际联盟的成员属性,也改变了原先的高等教育场域的位置分布。正如沙特王子大学校长指出的那样,高校国际联盟构筑了全球知识网络、人才网络和资本网络,为新兴经济体和发展中国家的高校参与高等教育全球治理提供了可能。

2.从“全球型”转向“区域型”

虽然高校国际联盟经历了从区域型学术组织向全球型学术组织的拓展[12]52-57,但在逆全球化、反智主义等思潮甚嚣尘上的现实情境下,高校国际联盟的组织模式将从“全球型”回归“区域型”。根据资源依赖理论(Resource Dependence Theory)[42],组织存续及其权力塑造的关键就在于获取和维持资源的能力。作为一个开放的系统,任何组织都需要从外部环境获得大量异质性资源,使其成为核心竞争力的关键组成部分。就高等教育而言,这些异质性资源主要分为两类,一是学术资源、人力资源等显性资源;二是学术声誉、学术合作网络等隐性资源。但无论哪种资源,一旦融入国际维度,均受到主权国家的政治、文化和经济要素以及国际双边、多边关系等外部因素的引导与制约。因此,高校国际联盟的治理主体不仅是高校本身,还包括隐藏其后的主权国家。从这个意义上看,基于共同的地缘战略利益、文化亲近感、经济发展的相互依附性等要素,“区域型”高校国际联盟将表现出更为稳定的发展的可持续性。

(二)加强高校国际联盟建设的建议

1.构建多元、可持续性的资源保障体系

资源基础论认为,一个企业的竞争优势源于企业拥有的异质性资源(难以仿制、难以替代、稀缺性资源)。[43]异质资源又分为外部型异质资源和内生型异质资源。对于高校来讲,内生型异质资源主要是指传统学科优势、学术积淀、国际声誉等,而外部型异质资源主要是指从外部的经济和文化环境中摄取的优势资源。高校国际联盟以高校为主体,而高校作为以知识创造与人才培养为主要功能的知识密集型、非盈利性社会组织,其异质资源主要为高素质的人力资源、持续性的经费资源与良好的社会声誉。从这个角度看,不断拓展这些异质资源将是确保高校及高校国际联盟实现有效产出的根本前提。此外,不同于大型跨国商业组织,高校国际联盟应基于其对社会经济、文化发展的贡献度所形成的社会认可度,作为广泛吸引高素质人才的基础性条件,尤其要面向那些兼具全球视野与国际理解能力并拥有较强专业背景的人才。基于AAU和IARU的经验,两个联盟由于在人才培养与学术科研方面拥有“绝对”引领地位,不仅获得了不断增长的一般性经费资源,还因形成“超高校”行为体所生成的强大的学术话语体系,赢得了政府层面与行业企业的竞争性经费资源的支持。尤其对于私立高校来讲,这些竞争性经费资源将明显提升其参与高校国际联盟事务的能力。

2.促进跨文化认同,实现文化共鸣

与亨廷顿(HUNTINGTON S P.)提出的“文明冲突论”不同,奈特(Knight,J.)的“知识外交”论认为,高等教育国际交流与合作绝非零和博弈,而是一个高校间实现互惠互助的过程。[44]本内特(BENNETT M J.)认为,信息的重要功能之一在于让人们改变在既定文化语境下的视角,转而将自己置身于另一个文化语境中看待另一种文化。[45]高校作为在一定民族文化语境中生成的社会组织,既是本文化内涵的承载体,也是与他文化开展交流的中介组织。高校国际联盟应致力于推进跨文化认同,促进在不同意识形态与行为方式之间形成更大范围的相互理解。此外,从跨文化理解来看,加强对异文化的理解是形成跨文化认同的前提,而文化理解是一个解构与再构的过程。这个过程只有将行为体浸润于异文化环境中才能实现。本研究所涉及的五个高校国际联盟均针对促进跨文化认同开展了诸多活动,不仅加强了高校之间的文化认同感,还在超国家层面(区域间)形成了一种地缘文化的认同感,促进了当地人民之间的理解。促进跨文化认同就要求促进人(文化主体)与思想(文化内容)的流动。因此,高校国际联盟应通过开展多样式的、以人才培养与科学研究为载体的跨文化交流活动,强化不同文化主体之间的相互理解,成为推动国际理解的主要国际行为体。

3.淡化政府参与,推动政府参与的角色转换

克拉克(CLARK B R.)早在1983年就从高等教育系统与国家、市场和学术权威的整合角度,论述了介于国家和高校之间的“缓冲组织”,即教育中介组织的作用。[46]AAU作为美国研究型大学发展的重要依靠力量,在大学师生和政府官员之间起着中介作用,积极推动美国大学之间以及美国高校与政府的对话与合作,以解决美国高校面临的全国性问题。[47]大学正是基于其自主性与学术自由的核心价值观,使其成为在不同文明之间建立联系的基本纽带。[48]正是高校区别于其他社会组织的基本特征,即学术自由与自治权,才构成了高校国际联盟这一高等教育国际交流与合作全新范式的基础性条件。因此,要维系高校国际联盟的发展,应淡化政府的参与,突出联盟在寻求自我发展中的自主性与开展学术的自由性。当然,这也并不意味着政府将完全处于消极地位,而是应从显性的角色转向隐性的角色。通过完善制度环境、设定竞争性资源经费等途径,间接地对高校国际联盟进行引导。高校国际联盟不仅具有学术性的组织属性,还将发挥其作为缓冲组织的重要作用,包括促进各国教育政策对接、减少跨文化冲突、服务双边及多边政治和经济关系的和谐发展等。

4.构建功能丰富、层次清晰的制度工具与沟通工具

相对于韦伯(WEBER M.)的科层理论,科恩(Cohen)、韦克(Weick,K.)等人于20世纪70年代初提出的“教育组织是松散结合系统”的理论,学校组织既有科层制的一面,更有教学的专业化的一面。[49]高校国际联盟所具有的自发性、松散性与非政府性的基本特征,要求高校国际联盟通过精准的内部调控与自我协调,实现发展愿景与行动举措的高度一致,从而推动组织的可持续发展。根据巴纳德(Barnard,C.I.)的组织理论,组织是一个人的内外协作的社会系统,其要素是共同的组织目标、合作的意愿以及信息的流通。[50]构建功能丰富、层次清晰的制度工具与沟通工具,使组织目标与合作意愿制度化与规范化,确保信息流通的及时性、完整性与便捷性是确保组织有效运作的关键。因此,高校国际联盟应建立起必要的规制体系,规定联组织的议事与决策机制、沟通方式等,实现各成员高校在发展目标、思想态度、行为模式等方面的耦合;拓宽沟通的层次与渠道,覆盖“咨询-决策-执行”等各个层次,尽可能地涉及高校国际联盟的利益相关者,确保信息沟通的连续性与闭合性;建立官方与非官方层面的沟通渠道,行政人员与学术人员的沟通渠道,确保信息沟通的有效性。