服务设计视角下乡村公共文化服务供给研究

2022-12-03刘甜

刘甜

摘要:针对当下乡村公共文化服务供需失衡问题,通过梳理分析国内外乡村公共文化服务在建设模式、供需矛盾、供给策略等方面的研究缺陷,提出乡村公共文化服务精准供给内涵以及服务设计介入的可行性。运用服务设计思维、方法从乡村公共文化需求识别、精准供给长效机制两方面提出基于场景、用户行为、用户情感三维度的需求识别方法和构建乡村社群网络两条应对策略,该研究可为乡村公共文化服务精准供给研究提供参考。

关键词:服务设计 乡村公共文化服务 精准供给 设计策略 可持续发展

中图分类号:TB47 文献标识码:A文章编号:1003-0069(2022)11-0121-03

Abstract:In view of the current imbalance between supply and demand of rural public cultural services,this paper combs and analyzes the research defects of rural public cultural services at home and abroad in construction mode,contradiction between supply and demand and supply strategy,and puts forward the connotation of accurate supply of rural public cultural services and the feasibility of service design intervention. Using service design thinking and methods,this paper puts forward two response strategies based on the threedimensional demand identification method of scene,user behavior and user emotion and the construction of rural community network from the two aspects of rural public cultural demand identification and long-term mechanism of accurate supply. This research can provide reference for the research on accurate supply of rural public cultural services.

Keywords:Service design Rural public cultural services Accurate supply Innovation Sustainable development

引言

在乡村文化振兴战略背景下,乡村公共文化建设是驱动乡村文化振兴,实现乡风文明的内在动力。随着社会转型,当下乡村的流动性增强与过疏化场景引发了整个乡村结构的转变,乡村公共文化建设面临困境,突出表现为乡村公共文化供需矛盾与乡村文化式微,乡村活力渐失;农村居民的文化自觉、文化意识存在淡化、混乱的现实。围绕乡村公共文化建设、乡村公共文化供需关系、供给策略的相关研究逐年增多,通过归纳分析发现现有研究成果存在研究视角趋同、理论阐释过多、实践性较弱等特征。对乡村公共文化服务精准供给模式研究比较薄弱;学者们对乡村居民真实公共文化需求洞察与参与式供给的具体方式还未提及。近年来服务设计发展方兴未艾,并广泛介入到社会复杂问题的解决策略中。在对现有服务设计介入社会公共服务领域的研究进行梳理归纳发现其“非物、协同、系统化”的设计特征能捕捉真实社会需求并协同关联利益相关者驱动创新。这一研究视角与乡村公共文化服务精准供给具有内在契合,从而提出乡村公共文化服务供给议题上展开服务设计的介入研究具有现实意义。

一、乡村公共文化服务供给主要研究内容概述

(一)乡村公共文化建设研究内容

国内学者对乡村公共文化建设研究主要集中在对当下乡村公共文化建设困境以及破解策略探讨。截止目前学者们对乡村文化建设困境成因的讨论持有两种观点。一种观点认为乡村公共文化建设困境成因源于過于强调并局限于供给主体的“公共性”,政府部门单一主体供给造成。曹爱军(2012)对乡村公共文化建设现状进行了总结,总结出我国乡村文化建设面临“贫困”与“滞后”的双重困境。[1]在乡村公共文化建设模式的演进轨迹的论述中提出政府主导型的供给模式是造成当下乡村公共文化建设困境的主要原因。另一种观点认为过于强调标准化导致流于形式,造就出的“样板化”乡村公共文化供给服务有效性不足加重了乡村公共文化建设困境。程玥(2019)在探讨乡村文化振兴路径中提出乡村文化建设需兼顾乡村需求的差异性,现有的以基础设施建设的服务衡量标准无法体现乡村公共文化建设服务的有效性,且乡村公共文化见色延续现代化建设思路,忽视了乡村传统公共文化的根基和力量,导致建设后的乡村公共文化服务难以扎根落地。[2]

(二)乡村公共文化供需关系、供给策略研究内容

在该研究领域学者们主要围绕乡村公共文化服务供给现状、供需矛盾成因以及供给效率优化提升两方面展开研究。左兰(2019)、王军伟(2017)、赵语慧(2015)、 印子(2015)、王富军(2012)、曹爱军(2016)这部分研究学者们具有一定共识:政府供给与农民需求部分脱节,公共文化供给主体与农民文化渴求期望度不平衡,村民真实公共文化需求未得到满足是供需矛盾失衡的核心问题。

在破解乡村公共文化供需矛盾的研究方面学者们的主要观点集中在对乡村公共文化供给模式的多元化以及多元主体参与方式的研究上。普遍认为破解乡村公共文化建设困境应改变过去政府单一主体的供给模式转向以政府为主导协同建立多方利益相关者多元化的供给模式。如申亮(2012)应用演化博弈论工具,构建了多元化公共文化服务供给模型,通过对模型的演化分析提出了多元化供给模式的最优路径[3]。李佳(2012)从乡村文化再生产的角度阐释了乡村文化困境并从政府、市场、传统原生力量三方博弈提出乡村公共文化建设不能“复制”式的发展而是在唤醒乡村文化自觉的起点上“再生产”以实现乡村公共文化服务供给的有效性。邹慧君(2018)在论述乡村公共文化服务供给矛盾破局路径中提出乡村公共文化服务供给需与乡民需求高度匹配,破除自上而下“送文化”和单纯移植文化的方式,建立政府主导、社会参与、市场匹配的创新公共文化供给模式。[4]黄梦航(2018)认为引导社会力量参与乡村公共文化建设,以民间力量激活乡村公共资源的服务供给模式是适合我国当前乡村公共文化建设的有效方式,并实证分析了社会力量参与乡村公共文化建设体系建设的具体路径。[5]

(三)国外乡村公共文化服务供给经验

国外公共文化服务建设比较完善,提供的文化服务具有普适性与便利性。对国外公共文化服务尤其是对国外乡村公共文化服务相关研究的总结和归纳能获取一定的经验借鉴。国外学者在乡村公共文化服务供给研究上主要集中在供给需求、供给效率两方面:巴克利(Barkley W.Paul1974)较早的提出了以农村居民需求为导向的公共物品供给政策,此政策在提供休闲娱乐公共物品方面已被证明是一种行之有效的政策,因此这种供给政策也被推广到乡村公共文化服务供给领域。另外,西方部分学者对乡村政府公共产品供给能力提出质疑,认为政府公共服务低效(里德 Reid,1984、索科洛Sokolow,1981,)美国学者埃利诺.奥斯特罗姆(Elinor Ostro,1990)运用制度经济学和公共选择理论对乡村公共资源中的“公共池塘”的制度安排进行研究,提出了多中心治理的理论,这一理论的特征是农民自主合作、自我决策、自我组织和自我管理的供给方式提升供给效率。这一理论也广泛应用于西方乡村公共文化供给策略中。

(四)现有研究的特点及问题

国内外对于乡村公共文化供给研究在供给现状需求界定、供给策略的研究中均提出了乡村居民主体地位的主动性价值,并建议多元化的供给模式。这些成果为我国当下乡村公共文化服务供给研究提供了理论依据和参考,但上述成果仍有部分缺陷:一是乡村公共文化服务精准供给模式研究仍显薄弱,学者们对乡村居民真实公共文化需求洞察与参与式供给的具体方式还未提及。众多学者提出供给失衡是造成当下乡村公共文化服务供给矛盾主要成因,也提出了精准供给的策略建议。但对精准供给的途径和制约精准供给的核心因素研究不够完整。如对乡村居民的真实公共文化需求的甄别方式未提及。二是对乡村公共文化服务建设理论与供给模式的研究逐渐趋同而且实践性较差。众多学者运用博弈論、公共产品选择理论等提出破解乡村公共文化服务困境的途径,基本上都认为建立多元化的乡村公共文化服务供给模式是有效途径,但这些研究大部分停留在理论阐释,没有对该模式的实践性可操作性进行评估论证。三是对乡村公共文化服务可持续供给模式的构建还未提及。乡村公共文化服务供给应是长效机制,只有乡村公共文化自生建立导向式的自主供给体系才能实现乡村公关文化内源式发展实现精准供给可持续化。但探讨类似问题大多以管理学、社会学学科角度为主从现有研究成果来看总体表现为理论化研究丰富但实践性较差,在后续研究中应更多纳入创新视角,更多关注乡村公共文化服务供给模式的实践性、可操作性研究从而真正使乡村公共文化服务供给精准投入有章可循。

二、服务设计介入乡村公共文化服务供给研究的可行性

乡村公共文化服务供给困境突出表现为供给失衡、低效。核心矛盾在于乡村居民真实的公共文化需求被忽视导致无效或低效供给。对乡村居民真实的公共文化需求的捕捉并建立可持续的乡村公共文化供给机制,提升供给效能实现供需精准对接是探究乡村公共文化服务亟待解决的问题。对此问题的求解需要介入全新视角对其进行实践论证。在面对复杂问题的求解上设计界早已有诸多回应。设计学科因其开放性、设计过程的系统化、实践性的特点能关联多方学科、力量进行创新。而且在诸多社会性问题,如应对老龄化、乡村扶贫、社会创新等议题上均有实践案例。作为设计学科中最具交叉学科属性的服务设计近年来发展方兴未艾,并广泛介入到社会复杂问题的解决策略中,其“非物、协同、系统化”的设计特征能捕捉真实社会需求关联多方利益相关者并驱动创新。在实践层面服务设计其“以文为本”的设计理念以及系统化的设计方式能从整体上通过协调用户与资源、环境的关系实现服务系统创新。因此在服务设计视角下展开乡村公共文化供给研究具有现实意义。

(一)国内外服务设计介入社会研究的伦理

西方上世纪80年代就提出了服务设计理论,主要聚焦服务设计在社会公共服务领域的价值体现。如斯蒂芬·莫里茨(Stefan Moritz)在《服务设计——通往进化领域 的实用途径》(Service Design:Practical Access to An Evolving Field)中提出服务设计在社会公共服务领域中具有社会创新驱动力。

国内学者在理论层面也展开了相应研究,对服务设计介入社会公共服务领域的价值、服务设计的介入优势、创新驱动以及可持续性发展等方面展开研究。如在服务设计的介入优势研究中钟方、刘新(2018);季铁(2012)[6];方晓风(2018)从设计服务对象、社会创新设计方法、社会创新理念上阐明服务设计在介入公共服务、驱动社会创新上具有广阔前景。在创新驱动、可持续性发展研究方面娄永琪,(2018);季铁,(2012)认为通过服务设计建立协作创新社群网络才能最大限度的探索可持续发展的各种潜能,驱动社会创新。

(二)服务设计介入社会研究的实践

在实践层面,2009年在DESIS组织下联合国内6所设计院校(广州美术学院、清华大学、湖南大学、香港理工大学、江南大学和同济大学)成立的“中国社会创新和可持续设计联盟”(DESIS-china)是当下最为活跃的服务设计与社会创新研究社群。其中湖南大学设计艺术学院主持的“新通道”设计与社会创新设计项目(2009),该项目围绕湘西非物质文化与经济平衡发展展开,通过协同服务设计介入非遗文化创新,搭建地方性知识平台实现社区居民价值共享,由下而上触动传统社区复兴,实现了地方文化经济的可持续发展,该项目历经十余年成果丰富。由同济大学设计创意学院主持的上海崇明岛仙桥村的“设计丰收”可持续社区战略设计项目(2007)[7]则是从“设计思维”出发提出“针灸式”服务创新设计策略,让服务设计主动介入中国城乡发展不平衡的问题中,通过打造创新网络构架实现城乡互动,该项目也运营近10年,已建立起产品——体验经济的创新运作模式。另外,香港理工大学赛马会创新设计院在应对社会危机、社区更新等问题上做了许多实践项目如保育街道文化、确保公共安全的“排档创新”项目(2013),该项目以服务设计、协同创新设计介入社区改造并催生了当地社区文化创新。国外在服务设计实践研究层面各类学术组织如杨氏基金会、英国皇家艺术学院、麻省理工学院、纽约帕森斯设计学院等在全球范围内针对与社会创新相关的诸多社会议题(健康、老龄、教育、社区和住房等)进行研究,提出了诸多有影响力的政策。如米兰理工主持了“哺育米兰”(服务设计介入可持续农业及食物网络)项目、“SCARSELLINI 的邻居们”(社区居民生活、环境可持续服务设计项目)等,通过项目的有效实施解决了诸多现实问题。纵观国外相关实践研究成果来看服务设计与社会创新设计已深入到社会生活的诸多方面。

三、乡村公共文化供给服务设计策略

结合服务设计在社会复杂议题中的社会实践经验与研究成果,可就乡村公共文化服务供给失衡问题提出服务设计如何介入的设计策略。

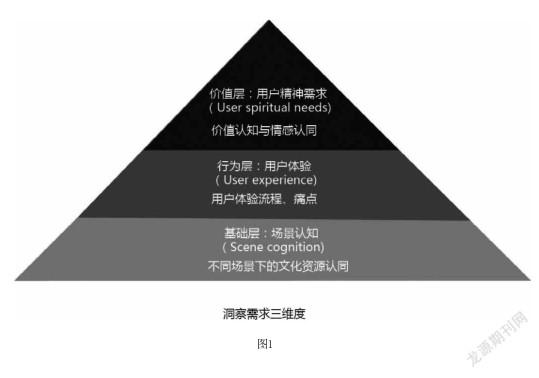

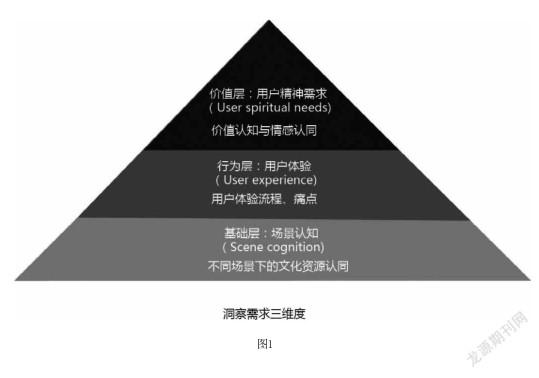

(一)乡村公共文化需求洞察——构建三维度需求层次模型

当下乡村公共文化服务供给供需矛盾中其核心矛盾为乡村居民真实公共文化需求被忽视,识别乡村居民真实公共文化需求是关键。而乡村文化场景复杂,不同场景下村民的公共文化需求也各不相同。对于需求识别方法比较多的采用的是基于量化样本下各类模型分析,如主流的KANO模型、FBS模型、QFD模型等。这类工具、方法可以做到用户需求的泛化分析,但针对乡村特定场景下的精准化村民公共文化需求分析就显得力不从心。鉴于此可借助服务设计“以人为本”的思考原则从用户精神需求、用户体验、场景认知三个维度建立需求洞察模型。(图1)通过调研、访谈数据收集等方式从基础层分析不同场景下的文化资源认同,从行为层结合用户体验图分析用户体验痛点,从价值层分析用户价值感知,从而发现乡村文化服务流程中的服务触点以及村民的体验痛点。进而发现用户兴趣爱好精准捕捉用户需求。在此基础上结合乡村区域特征构建区域用户群体画像从而提炼出区域文化服务特征从而提升公共文化供给服务效能。

(二)乡村公共文化可持续供给——构建乡村社群网络

乡村公共文化精準供给应是长效机制即驱动乡村公共文化内生实现文化自主供给才能长久解决供给失衡的问题。目前在提供乡村公共文化供给过程中政府单一供给主体模式下大包大揽、对公共文化资源分配上的垄断以及非政府组织的供给主体不够成熟服务效能较低、参与公共文化服务供给积极性不高均导致了当下乡村公共文化供给失衡、低效局面。只有村民作为供给主体主动参与并协调各方利益关联者才能从根本上解决乡村公共文化服务精准、可持续化供给的问题。构建乡村社群网络是一种比较好的途径,村民是乡村问题最好的解决者,设计师协同村民、政府、利益相关者依据共同价值、愿景搭建以“地方资源—设计知识—区域价值”的乡村社群网络分别从乡村文化资源、生态资源、经济资源、社会资源等方面进行资本整合借助互联网络建立共享平台,村民从公共文化供给对象转变为生产者,各类社会组织的加入也会为社群网络建设提供新思路带来了跨界资源合作、文化生产创新可能。不仅可以唤醒村民的主体意识也能吸引其他创新力量参与促进社群共创,实现文化供给服务的在地化。例如,湖南大学“新通道”服务设计创新项目针对湖南乡村文化资源的创新生产提出了以社区为中心、协同创新的服务设计办法构建了基于在地文化的社群网络平台,村民、各类社会组织以及利益相关者都被调动并活跃于创新设计中,从社区文化研究、文化传播、空间环境设计、地域产品设计等方面实现了在地文化的创新、可持续发展。

结语

乡村公共文化服务建设与健全乡村公共文化服务体系是乡村振兴战略的重要内容。乡村公共文化供给失衡成为当下亟待解决的问题。在新的研究视角下,服务设计介入乡村复杂文化场景系统性挖掘村民与乡村生产、生态、生活相关接触点并分析整合从而定义乡村居民真实的公共文化需求,协同村民主体以及利益相关者创建乡村公共文化服务蓝图最终实现乡村公共文化的精准供给以及乡村公共文化内源式发展。

基金项目:

2019广州航海学院创新强校工程建设项目(G410314)成果;

2020年教育部人文社科基金项目(20YJC760062)阶段性成果、2019广州市教育科学规划课题(201911976)成果。

参考文献

[1]曹爱军.农村公共文化建设模式的演进:回溯与展望[J].农村经济.2012(07):101-104 .

[2]程玥.文化振兴与乡村公共文化自觉路径分析[J].东南学术.2019(02):100-107.

[3]申亮.基于演化博弈的我国公共文化服务供给模式研究[J]. 珞珈管理评论.2012( 2):210-216.

[4]邹慧君.把脉乡村公共文化服务建设[J].前线.2018(12):100-101.

[5]黄梦航.农村公共文化服务体系建设中社会力量参与的路径问题——以湖北D市文化礼堂建设为中心的考察[J].福建论坛(人文社会科学版).2018(04):73-81.

[6]季铁.潘英 基于社区和网络的设计与社会创新[J].装饰.2012(12):109-111.

[7]娄永琪.一个针灸式的可持续设计方略:崇明仙桥可持续社区战略设计[J].创意与设计.2010(04):033-038.

[8]费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2005.

[9]贺雪峰.新乡土中国[M].广西:广西师范大学出版社,2003 .

[10]梁町,艾佐.曼梓尼.持续之道:中国可持续生活模式的设计与探讨[M].广州:岭南美术出版社,2006.

[11]王国胜.张盈盈等.服务设计与创新实践[M].北京:清华大学出版社,2015.

[12]陈雨佳,郑诗慧,高凯乐.基于多元化理念的农贸市场服务设计研究——以卧龙南里小菜场为例[J].设计,2022,35(9):44-47.

[13]张卓源,魏秦.基于民俗仪式的乡村公共空间设计策略研究[J].设计,2021,34(24)124-126.

[14]陈冲,朱蓉.基于人本主义地理学的乡村旅游景观设计研究[J].设计,2022,35(14):157-160.