评价理论视阈下吴经熊英译纳兰词的 情感意义传递①

2022-12-01赵海莹

赵海莹

北京外国语大学 河北民族师范学院

1 引言

纳兰词是民族典籍的卓越代表,其英译及在海外的传播对传统文化“走出去”有重要镜鉴意义。20世纪30年代至今,国内外的学者、翻译家英译了一定数量的纳兰词。国内最早翻译纳兰词的学者是著名法学家吴经熊博士(常亮,2016)。1939年的《天下》月刊分两期刊登了吴经熊英译的11首纳兰词,这些译作后来又在香港中文大学《译丛》(Wu,1979:252-264)杂志中重新出版。笔者于2021年10月在CNKI以“纳兰词”“英译”为主题词进行搜索,仅检索到11篇文章,在WOS、TSB和T&F数据库中,以“Nara Singde”“Nalan Xingde”“Nalan”为主题词检索,仅有数篇文章,尚未发现专门针对纳兰词英译的研究。目前仅有的11篇文章主要涉及宏观的译介梳理以及微观的译本对比分析。葛文峰(2014)围绕爱恋词、羁旅词及友情词三种题材探讨英译本的情感传译与再现效果;常亮(2016)在文献搜集及整理的基础上,梳理了纳兰词在英语世界传播的历史,为纳兰词英译作品的深度研究做了资料上的准备;赵海莹和张永利(2019)从宏观角度论证了纳兰词作的译介主体、译介内容、译介途径、译介受众和译介效果;张文鹤和文军(2020)以及常亮(2021)针对纳兰词部分英译本的翻译策略、翻译模式进行描写性研究。

尽管现有研究使我们对纳兰词的译介传播特点、翻译策略、情感再现效果有了一定的认识,但现有成果并未涉及译者研究,难以深入挖掘特定译者的翻译特质,且对纳兰词情感翻译的关注不够,研究方法也主要是定性研究,尚未有学者采用定性研究和定量研究相结合的方式对特定译者纳兰词英译本的情感特质进行研究。因而本研究以评价理论为依据,以吴经熊11首纳兰词的英译本为语料,构建小型语料库,通过对原作、译作中态度系统内各资源的量化统计和质性分析,总结吴译本中字、词、句层面的情感表达特质,阐明吴经熊英译纳兰词的情感翻译路径,为典籍英译的研究开拓新视角。

2 理论基础

情感是诗歌的灵魂。柏拉图认为“诗是诗人灵感来临陷入迷狂时的产物”(赵炎秋,2004:27)。英国浪漫主义诗人华兹华斯认为“诗歌是强烈情感的自然流露”(Wordsworth & Coleridge,2003:8)。词的创作和诗歌创作在情感投入方面是类似的。因而,文学翻译特别是诗词翻译最核心的要点就是“译情”,正如翁显良(1986:278)所说,“诗是生于感情,诉诸感情的。作为诗人与外国读者的中介,译者要体会和培养诗人的感情,才能以另一种语言表达同样的感情。”

纳兰性德(1654—1685)在其短暂的一生中,创作了340余首词作。 这些词运用春花、秋月、寒雨、梦、孤灯等丰富的意象,创设了“寒” “冷” “凄” “清” “哀”的情感基调。他的词作以“情真”著称,清人主要以诚挚深厚的情感与自然真切的风格作为纳兰词的主要特质(曹明升,2013:75)。纳兰的朋友严绳孙在《通志堂集》的《成容若遗稿序》里评价他的词:“蕴藉流逸,根乎性情”(纳兰性德,1979:7)。王国维(1999:84)认为“纳兰容若以自然之眼观物,以自然之舌言情。”这一自然真切的词风与纳兰性德诗词创作的理念密不可分,他在《通志堂集》卷十八《渌水亭杂识·四》中有言:“诗乃心声,性情中事也”(纳兰性德,1979:697),“作诗欲以言情耳”(同上:707)。正因纳兰词蕴涵真切自然的情感,是中国古典诗词的卓越典范,所以研究纳兰词作的英译,重点要探讨译本的情感表达和情感意义传递的特质。

悉尼大学的马丁教授(James R. Martin)在20世纪90年代提出的“评价理论”可为诗词英译的情感表达评价提供系统、有效的理论框架。系统功能语言学认为语言具有概念功能、人际功能和语篇功能,评价理论是对系统功能语言学中人际功能的进一步开拓。它通过态度系统(attitude)、介入系统(engagement)和级差系统(graduation)三个相互关联的子系统实现评价意义(Martin & White,2015:35),其中态度在这三个子系统中最为重要。态度可以进一步细分为情感(affect)、判断(judgement)和鉴赏(appreciation)三个次系统。在评价理论框架下,情感既是态度的核心,也是整个评价系统的核心。情感指语言使用者的情绪以及对行为、文本、过程或现象做出的情感反应。情感是用来记录积极和消极感觉的,包括快乐或悲伤、自信或焦虑、感兴趣或无聊等直观的感觉和情感体验。情感系统又分三种类型,即“性质”情感(affect as “quality”)、“过程”情感(affect as “process”)和“评注”情感(affect as “comment”)。性质情感一般是直接表示人主观情感属性的形容词、小句或表示方式的副词。过程情感分为心理过程和行为过程两个方面,一般用小句来体现心理或行为上的情感。评注情感一般是用情态状语表达的情感。判断主要指对语言使用者的行为进行社会性的评价,包括社会评判(social esteem)和社会约束(social sanction)两个方面,主要涉及人的社会属性所决定的人在社会生活中表现出的个性品质、行为特质、对社会道德法制的遵守程度等。鉴赏“属于审美范畴,指对文本/过程及现象的评价”。鉴赏系统包括反应(reaction)、构成(composition)和价值(valuation)(Martin & White,2005:42-91)。“评价理论研究评价,即研究语篇中所协商的各种态度、所涉及的情感强度以及表明价值和联结读者的各种方式”(Martin & Rose,2003:23),多被用于评价商务文本、新闻语篇、外语教学及文学文本的翻译实践,可为系统探讨吴经熊英译纳兰词作的情感传递提供扎实的基础。下文拟从态度资源中的情感资源、判断资源、鉴赏资源三个维度探讨吴经熊纳兰词英译本在词、句层面与源语的对应情况,对吴经熊纳兰词英译本进行深入解读。

3 纳兰词作及吴经熊英译本态度资源分布对比

吴经熊英译的11首纳兰词颇具代表性,主题涉及悼亡词、羁旅词,爱情词、友情词。原词共118行,628个字。原作情感资源主要是纳兰用以抒发情感的形容词、疑问词、情态副词及表示心理过程和行为过程的小句,如“愁”“凄迷”“红泪偷垂”“哭一场”等;判断资源主要是纳兰词中涉及对行为,尤其是社会行为的判断,如“当时错”“谣诼”“古今同忌”等;鉴赏资源主要指对人文以及自然现象的评价性词汇(Martin & White,2005:56),这里主要涉及蕴涵丰富情感的意象,如“惊飙”“昏鸦”“风也萧萧”“残香”等。

对吴经熊英译本中态度资源系统的识别,主要依靠分析总结吴经熊如何处理涉及上述情感、判断及鉴赏资源的词句。芒迪(Munday,2012:40-41)认为,理解微观笔译或口译更普遍、更紧要的点是能够揭示译者悄然、无意识地附加给源文本的价值,评价理论为词汇的识别和分析以及译者附加价值的实现提供了可用的模型。因此,对吴经熊纳兰词英译本的评价,核心是在词汇和小句层面辨析译者在翻译过程中对情感因素的识别及处理方式,挖掘译者附加给原作情感的因素,进而探究译者目的语中对词汇、句法的选择和运用是否能够表达并传译原作中的情感意义。

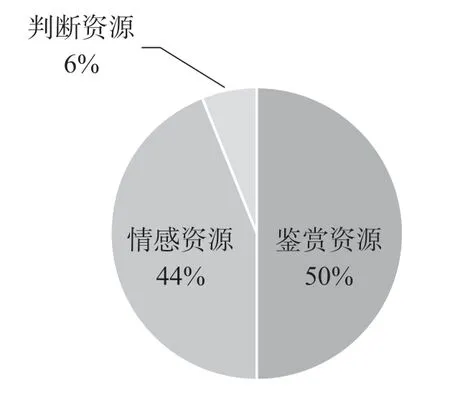

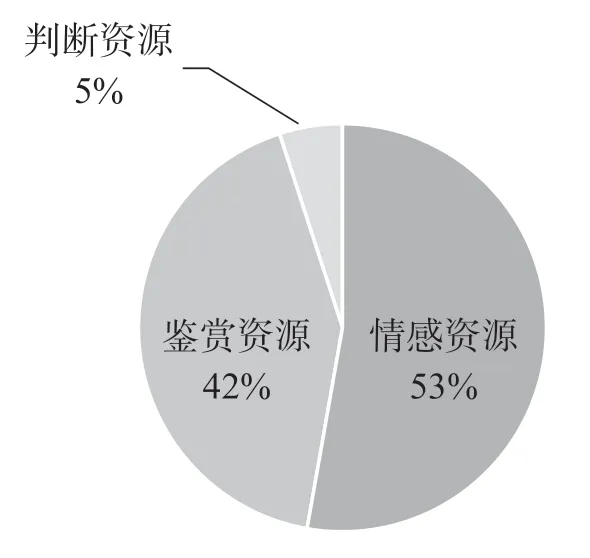

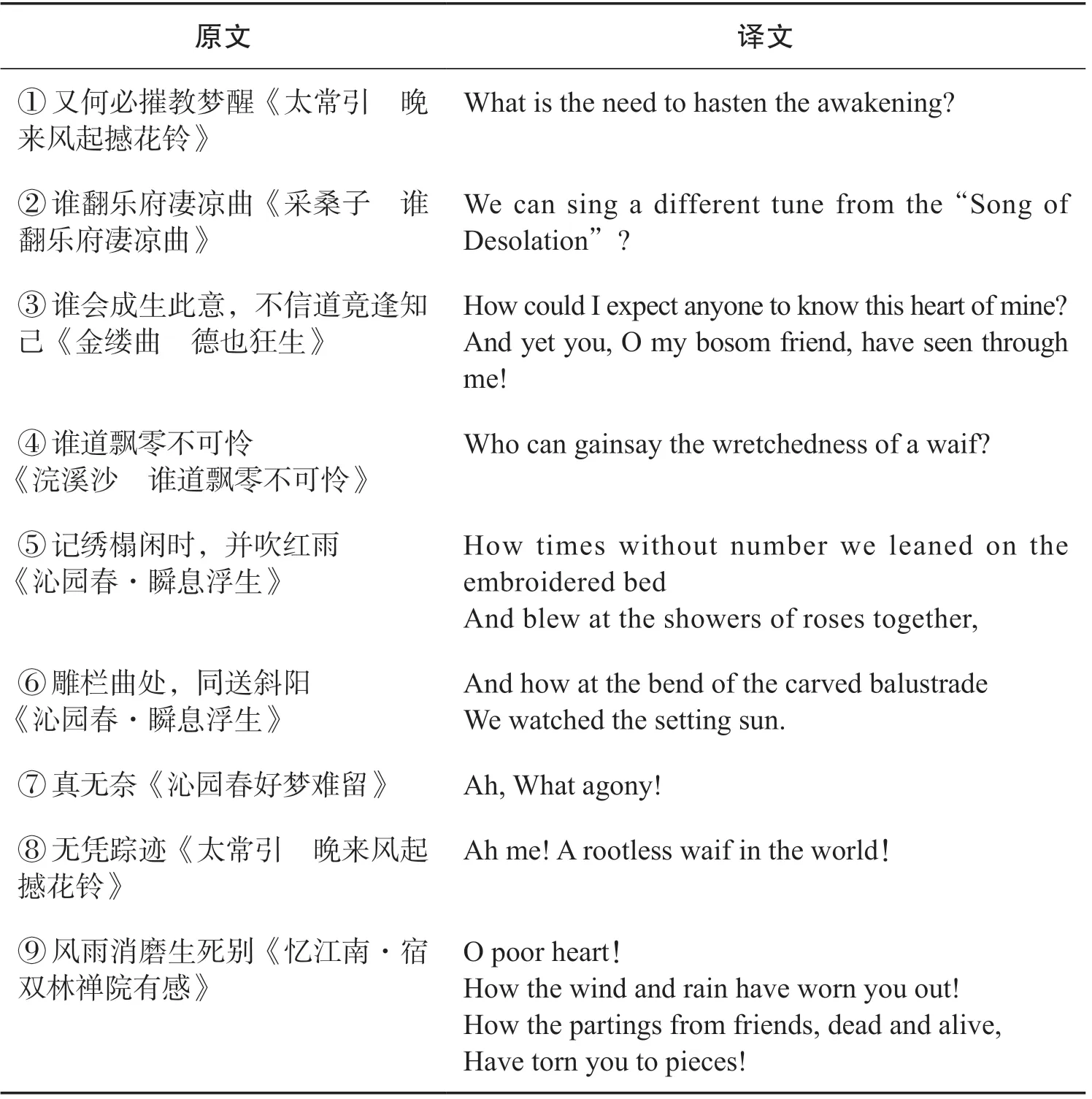

图1、图2的数据显示,这11首原词中,态度资源共172处。其中,情感资源75处(占比44%),判断资源10处(占比6%),鉴赏资源87处(占比50%)。吴经熊纳兰词英译本中,态度资源共202处。其中,情感资源106处(占比53%),判断资源11处(占比5%),鉴赏资源85处(占比42%)。将原作和译作的态度资源系统加以对比,可以发现译作的态度资源总数比原作多30处。原作和译作的判断资源占比几乎相当;原作鉴赏资源占比高于译作,译作的情感资源占比明显高于原作。

图1 原作态度资源系统中三种资源比例分布

图2 译作态度资源系统中三种资源比例分布

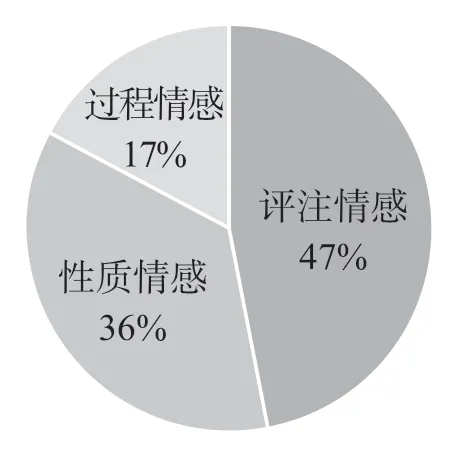

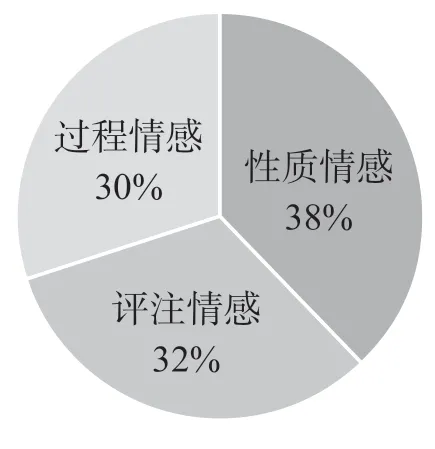

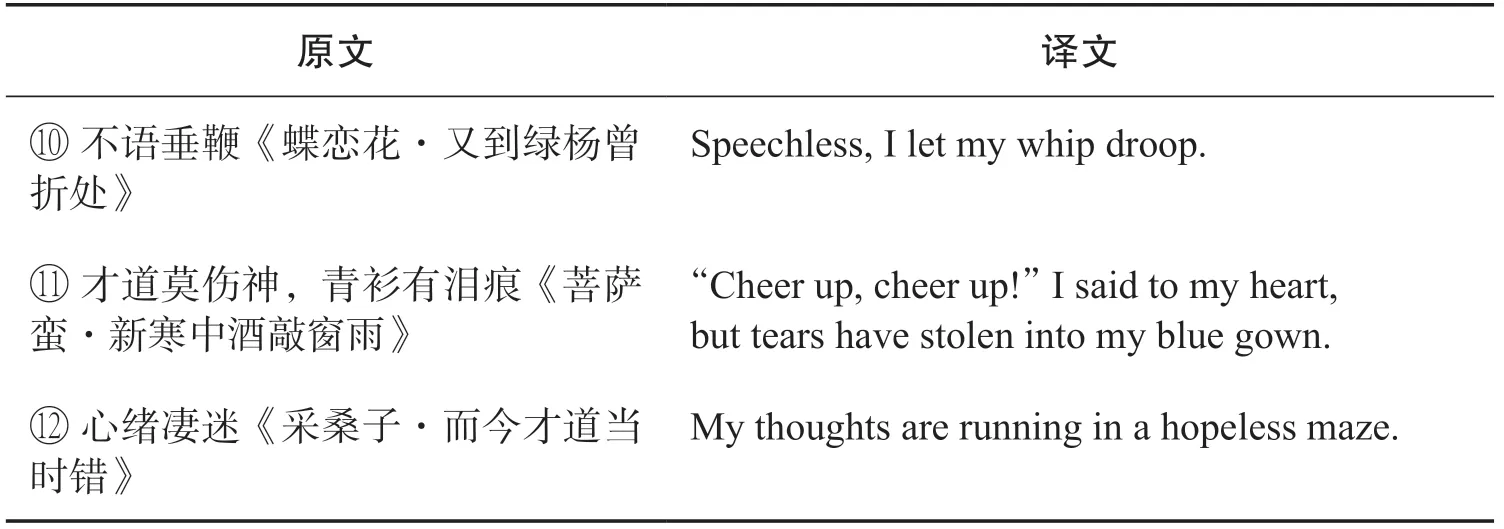

图3、图4反映出以下特点:原作的情感资源系统和译作的情感资源系统各资源所占比例差异明显。原作的性质情感占比略低于译作;原作的过程情感(13处,占比17%)少于译作(32处,占比30%);原作的评注情感(35处,占比47%)与译作的评注情感(34处,占比32%)在数量上基本持平。

图3 原作情感资源系统中三种资源比例分布

图4 译作情感资源系统中三种资源比例分布

4 纳兰词作及吴经熊英译本中态度评价资源占比的深层次分析解读

从上述纳兰词和吴经熊英译本中态度资源的量化统计和对比图,我们可以总结吴经熊英译本中情感表达的典型风格和特征,以及英译本对原作情感传译的效果。

(1)吴经熊纳兰词英译本中情感资源占比高于原作,鉴赏资源占比低于原作。在这11首纳兰词中,原作中的态度资源总数为172处,情感资源和鉴赏资源共占比94%,而判断资源仅占比6%。由此可见,吴经熊所选取的11首纳兰词是颇具审美特征的抒情作品,主要运用词汇、小句探讨自然、人文意象,较少探讨社会道德及社会规范等题材的内容。这在一定程度上印证了纳兰词的主要特质是抒发情感。原作情感资源(占比44%)少于鉴赏资源(占比50%),而译作情感资源(占比53%)多于鉴赏资源(占比42%),这一数据反映出纳兰词虽以“情真”著称,但吴经熊所选取的纳兰词,体现了词人创作风格的含蓄蕴藉。词人并非主要通过使用表示性质情感的词汇来直抒胸臆地表达内在的“哀”“愁”“苦”“悲”,而是多用蕴含情感的客观物象(即意象)和情态状语来反衬内心的感受。

吴经熊为了有效传译原作情感,选择增加情感资源并保留鉴赏资源的翻译策略,译作比原作增加了31处情感资源(原作75处,译作106处)。例如,吴经熊在英译本中(见表1),将原作含有疑问语气词的小句直接译为疑问句(语料①②③④),将原作中的陈述句增加了感叹词(语料⑦⑧⑨),将原作中的陈述句直接创译为感叹句(语料③⑤⑥⑨),这些策略增加了原作的情感资源的数量,进而增加了原作态度资源的总数。

表1 吴经熊增加情感资源的典型译例

比如,语料⑤“记绣榻闲时,并吹红雨”和语料⑥“雕栏曲处,同送斜阳”出自《沁园春·瞬息浮生》,该词为纳兰悼念亡妻而作。此对偶句通过刻画温馨的视觉意象,展示了妻子卢氏在世时纳兰和她甜蜜而幸福的生活场景,含蓄地表现了纳兰对他与卢氏真挚美好情感的无限怀念之情,以及对物是人非的强烈感伤。吴经熊在保留原作情感资源的基础上,增加了两个how引导的感叹句,将词人陷入美好回忆的幸福之感直观地表现出来,使原作的情感以更加直接的方式呈现在译入语读者面前。

又比如,语料⑨“风雨消磨生死别”出自《忆江南·宿双林禅院有感》,也是纳兰悼念亡妻之作。卢氏的灵柩暂厝于双林寺,纳兰虽宿于双林寺,但和卢氏阴阳两隔。无情岁月和风雨沧桑似乎要消磨自己和妻子的生死离别,但纳兰钟情于卢氏,难以从哀痛中走出来。该句饱含深情,让人不忍卒读。词作中“生死”属于鉴赏资源,用以形容词人和爱妻的生离死别。舒威霖(Luo & Schultz,1986:158)将“生死别”译为“life and death partings”,将原作的鉴赏资源处理为情感资源。而吴经熊在其英译本中,用“dead and alive”忠实地将原作中的鉴赏资源加以保留的同时,增加“O”这一感叹词以及“how”引导的两个感叹句,即增加了三个情感资源,将原作相对隐晦的情感直接抒发。这种处理方式既保证了原作鉴赏资源的美学特质,又保证了原作情感在译作中的有效传递。梁启超(1922:3,7)曾提到,中国文人“向来写情感的,多半是以含蓄蕴藉为原则”,而“‘奔迸的表情法’西洋文学里头恐怕很多,我们中国却太少了”。吴经熊的译文体现了译者用奔迸的表情法直观而明确地表达词人哀痛之情的特质。这种直接运用感叹词和感叹句的情感表达更符合英语读者的思维方式。正如美国学者Kaplan(1966:15)在《跨文化教育中的文化思维模式》一文中所展示的,西方人的思维方式呈直线型(linear thought pattern),而东方人的思维方式呈螺旋形(circular thought pattern)。这一思维模式的差异不仅体现在写作风格中,同时也体现在情感表达上。

整体而言,吴经熊在英译纳兰词的过程中,全力保留原词的鉴赏资源,即保留蕴含丰富情感的意象,从而保留原作的审美特质。但为了符合英语读者的思维模式和情感表达方式,他大幅度增加了情感资源。这使得原作相对含蓄的感情得以直观化,进而使情感表达更为充沛,更有感染力。这在一定程度上提升了民族典籍在海外读者中的接受度。吴经熊这一英译纳兰词的典型特征也体现在他对唐诗的译介上。正如有学者所言,吴经熊的唐诗翻译注重感情的直接抒发,为展现唐诗“立象以尽意”的独特魅力,注重意象再现(赵颖,2013:7)。这也印证了增加情感资源,保留鉴赏资源是吴经熊英译典籍的一大特质。

(2)吴译本采取了灵活变通的处理方式,保留原作部分评注情感的同时,将原作部分评注情感和性质情感转换为过程情感资源,现举例加以说明(见表2)。

表2 吴经熊将原作评注、性质情感转换为过程情感的典型译例

部分原作中的评注及性质情感在吴经熊的英译本中忠实传译。语料⑩“不语垂鞭”出自《蝶恋花·又到绿杨曾折处》,该句引用了唐代温庭筠《晓别》中的“上阳宫里钟初动,不语垂鞭上柳堤”,垂鞭表示放马慢行。吴经熊在英译此句时将原作的评注情感资源忠实传译,译为同样为评注情感资源的“Speechless, I let my whip droop”,进而将词人因惆怅而一言不发的行动状态加以呈现,准确传译了词作的画面感和感染力。

原作中部分评注及性质情感资源经译者灵活变通,创造性地英译为过程情感资源。语料⑪出自《菩萨蛮·新寒中酒敲窗雨》。这首词创作于康熙年间,表达了词人对恋人的思念之情,此句情感表达自然而充沛。前一句“新寒中酒敲窗雨,残香细学秋情绪”共有七处运用鉴赏资源:“新”“寒”“中”“敲窗”“残”“细”“秋”,从人的触觉、听觉、视觉场景渲染中,创设寒冷凄清的伤感氛围。下一句由外在环境转向内在感触,“才道莫伤神,青衫有泪痕”。有两处运用评注情感“才”“莫”,一处运用性质情感“泪痕”,通过内心的纠葛和情感的抗争,体现词人相思之情难以自抑的现状,饱含悲凉凄清之感。在英译此句的过程中,为了将原作的情感生动形象地加以传译,吴经熊对情感资源进行了灵活变通处理。如司显柱(2018:89)所言,“就传递方式而言,译文既可以采用与原文对等的方式呈现,也可以选择更为灵活的译法,而不必拘泥于原文的态度类型和性质上的完全一致。”在英译本中,吴经熊将原作的评注情感资源和性质情感资源译为过程情感资源,如“Cheer up”和“Tears have stolen into my blue gown”这两个小句都属于明显的过程情感。“Cheer up”揭示心理状态,属于内心的自我鼓舞。该词体现了词人内心的挣扎。下一句“青衫有泪痕”体现出强烈的反差。原作“泪痕”为性质情感,体现了相思之苦。英译本将此性质情感灵活处理为过程情感,“Tears have stolen into my blue gown”。通过用“have stolen”表示哭泣的动作过程,体现词人本不想因相思之苦、情感之切而哭泣,但泪水偷偷流到了衣襟。“Have stolen”的运用生动形象地体现了过程性情感的张力和感染力。在词人主观理性的再三劝慰中,相思之情非但没有被遏制,感性的泪水反而弄湿了衣衫。译作对原作情感资源的灵活变通,即对过程性情感的灵活运用,充分而客观地反映了理性和感性的对抗,体现了词人真挚而感伤的相思之苦,有效地传译了原作的情感。

语料⑫出自《采桑子·而今才道当时错》,开篇“而今才道当时错”直陈自责自悔之情。下一句“心绪凄迷,红泪偷垂”将此种感情进一步烘托渲染,抒发了因相思而生的凄苦悲凉。Munday(2012:103)指出,“典型体现评价意义的描述形容词易于受到译者主体性评级和操控。”原作“心绪凄迷”中,“凄迷”属于典型的体现评价意义的形容词,为性质情感资源,吴经熊在翻译原作时,没有逐字逐句直译,而是充分发挥译者主体性,将其灵活转变为过程情感资源“My thoughts are running in a hopeless maze ”。这一过程情感资源的创译颇具艺术性。该译文将无形的心思、想法有形化,体现了“中国传统诗歌的伤怀之美”(刘燕、周安馨,2020:66),创设了与李煜在《虞美人》中“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”相类似的情感基调,直观体现词人凄凉而迷惘、看不到希望的状态。吴经熊运用英语文学语言中形象生动的动词小句传译原作的性质情感,颇具美学意蕴,利于原作的情感传真。

由此可见,在英译纳兰词的过程中,吴经熊为将原作情感有效传译,在态度资源的运用中,没有刻板地坚持保留原作态度资源类型,而是基于自身东西方文化的深厚底蕴,特别是对中文原作词义的深刻解读及对英语语言的鲜活运用,对原作的态度资源灵活处理,运用生动鲜活的语言,增加了译作中过程情感资源的比例,使其符合英语语言的审美特质,有助于感染译入语读者,进而让译入语读者产生情感共鸣,实现原作情感的有效传译。

5 结语

本文以评价理论态度系统中情感、判断、鉴赏三个子系统的内容为理论工具,分析了11首纳兰词和吴经熊英译本评价资源的分布特征。研究发现,为了符合译入语情感表达奔迸、直接的特质,译者采取保留原作的审美特质,即保留鉴赏资源的基础上,增加情感资源数量,进而将原作相对含蓄的情感直接化,提升原作在译入语读者中的影响力和感染力;同时,吴经熊运用了形象生动、颇具艺术性和文学性的语言,变通处理原作中的评注情感资源、性质情感资源为过程情感资源,保证了译作语言表达的美学意蕴及原作的情感传真。本个案研究为吴经熊在纳兰词英译中情感意义的传递策略提供了数据支撑,开拓了新的研究视角,为典籍外译提供了可供参考的借鉴。但本研究只涉及字、词、句的层面,缺少在语篇层面对吴经熊英译本的探讨;同时,评价理论中的介入系统和级差系统对吴经熊纳兰词英译本的指导作用,还需要进一步的研究和解读。