论作为假定规范的死亡顺序规则

——一种新规范类型的发现

2022-11-23张焕然

●张焕然

法律体系的顺畅运行依赖于各类规范的彼此协作,区分不同的规范类型、明确其各自的特征与功能是法学研究的题中之义。然而,法律语言的不精确性往往会给规范类型的判断造成一定的困难:一方面,拥有相同表述的规定有时并不属于同一种规范类型;〔1〕例如,带有“视为”表述的法条既可能是拟制规范,也可能是定义规范、提示规范、解释规范或例外规范。参见张焕然:《论拟制规范的一般结构》,载《法制与社会发展》2021年第4期,第189-192页。另一方面,拥有不同表述的规定亦可能属于同一种规范类型。

在此背景下,一个殊值探究的问题即为我国民事法中带有“推定”表述的规定是否均为真正的推定规范。〔2〕通说在论及“推定”时,均将其进一步分为“事实上的推定”与“法律上的推定”(参见[德]汉斯·普维庭:《现代证明责任问题》,吴越译,法律出版社2006年版,第72-85页),而本文不讨论前者;又因后者均体现为规范的形式,所以笔者将其称为“推定规范”。为了行文的便利,下文不带引号的推定、真正的推定以及推定规范这三者同义,带引号的“推定”则特指法条中的语词表述。下文将以较为典型的“推定”即死亡顺序规则为切入点,〔3〕本文所称“死亡顺序规则”,是指裁判者在缺少数人死亡顺序的证据时应予适用的规则,这一规则通常带有“推定”这一表述。检视其是否符合推定规范的特征。若不符合,须进一步考察其他规范理论能否提供正当性支撑,否则,应将其归入一种新的规范类型。

一、界定死亡顺序规则性质的既有理论无法成立

对任何规则的定性均不能脱离具体的法条,对死亡顺序规则的定性亦不例外。因此以下首先归纳死亡顺序规则的基本模式,继而探讨建立在此基础上的既有理论能否成立。

(一)死亡顺序规则的两种基本模式

“死亡”在民法体系中具有重要意义,尤其在继承法领域。若法官在个案中无法查明互有继承关系之数人的死亡顺序,其就无法适用实体法作出判决。针对数人死亡、虽有必要查明却无法查明其死亡顺序的困境,立法者用以应对的死亡顺序规则大致有以下两种模式。

一是“同时死亡模式”,即当无法查明数人的死亡顺序时,认定其为同时死亡。我国台湾地区“民法”第11条〔4〕该条规定:“二人以上同时遇难,不能证明其死亡之先后时,推定其为同时死亡。”、《德国失踪法》第11条〔5〕该条规定:“数人死亡或受死亡宣告,如不能证明其死亡之先后,推定其为同时死亡。”参见台湾大学法律学研究所编译:《德国民法》,1965年自版发行,第271-272页。、1962年修正后的《日本民法典》第32条之二〔6〕其规定:“数人死亡之情形,不能辨明其中一人于他人死亡后仍生存时,推定此等人同时死亡。”参见王融擎编译:《日本民法》(上册),中国法制出版社2018年版,第37页。等均采这一模式。根据该模式的适用范围大小,可将其分为两种类型:一类仅适用于“同一危难中的数人死亡”这种情形,例如德国法;〔7〕Vgl. Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des BGB, Band I, 1897, S. 30.另一类亦可适用于“不同危难中的数人死亡”以及“一人在国内有明确的死亡时间、另一人在国外无明确的死亡时间”这两种情形,例如日本法。〔8〕参见[日]近江幸治:《民法总则》(第6版补订),渠涛等译,北京大学出版社2015年版,第77页。

二是“非同时死亡模式”,即当无法查明数人的死亡顺序时,根据其彼此之间有无继承关系或者考虑其年龄大小、性别差异等因素而认定其不同的死亡顺序。1804年《法国民法典》第720-722条〔9〕该法第720条规定:“有相互继承权的数人,在同一事故中死亡,而何人死亡在先无法辨明时,死亡在后的推定,依事实的情况定之;如无此种情况时,依年龄或性别的体力定之。”第721条第1款规定:“如在同一事故中死亡之人均不足十五岁时,年龄最长之人推定为后死之人。”同条第2款规定:“如均在六十岁以上时,年龄最小之人推定为后死之人。”同条第3款规定:“如若干人不足十五岁而若干人超过六十岁时,前一种人推定为后死之人。”第722条第1款规定:“如同时死亡的数人,年龄均在十五岁以上、六十岁以下而年龄相等或相差不超过一岁时,应推定男性为后死之人。”同条第2款规定:“如同时死亡之数人为同一性别时,死亡在后的推定,应使继承能按照自然的程序开始。例如,年龄较低之人应推定为死亡于年龄较高者之后。”参见《拿破仑法典》,李浩培、吴传颐等译,商务印书馆1979年版,第95页。、我国《保险法》第42条第2款〔10〕该款规定:“受益人与被保险人在同一事件中死亡,且不能确定死亡先后顺序的,推定受益人死亡在先。”等均采这一模式。针对这一模式,有学者还将其进一步区分为“死亡在后推定制”与“死亡在先推定制”以及二者的结合。〔11〕参见张平华、刘耀东:《继承法原理》,中国法制出版社2009年版,第109页。然而,“在先”与“在后”是相对的,认定某人先于其他人死亡,实际上即是认定其他人后于该人死亡,反之亦然,其实质均为“非同时死亡”,因此本文不采此种细分的做法。

此外尚有第三种模式,即在某些情况下认定“同时死亡”,在某些情况下则认定“非同时死亡”。这一模式的典型是我国《民法典》第1121条第2款。〔12〕该款规定:“相互有继承关系的数人在同一事件中死亡,难以确定死亡时间的,推定没有其他继承人的人先死亡。都有其他继承人,辈份不同的,推定长辈先死亡;辈份相同的,推定同时死亡,相互不发生继承。”但需明确的是,该模式并非独立的第三种模式,而是以上两种模式的混合。因此在下文的论述中,这种混合模式应作相应拆分,分别纳入以上两种基本模式中加以分析。

(二)“推定说”不能成立

1.推定规范的特征

无论采何种死亡顺序模式,其法条中通常均带有“推定”的表述。据此,我国通说径直将其定性为推定规范,此即为“推定说”。〔13〕参见唐雯:《我国共同遇难死亡顺序推定规则之反思与重构》,载《法律科学》2017年第2期,第78页;易延友:《证据法学》,法律出版社2017年版,第522页;黄薇主编:《中华人民共和国民法典继承编释义》,法律出版社2020年版,第20页。隐藏在该理论背后的逻辑是“法条语词能够决定规范性质”。欲验证该理论是否正确,须首先明确推定规范的必要特征。

证据法理论普遍认为,推定是从某一已被证明的前提事实(基础事实)直接推出另一待证事实(推定事实)的证明规则。近年来,随着程序法学界对要件事实理论研究的加深,通说对推定的认识亦更为精细。推定中的基础事实是较易证明却不能满足特定构成要件的“非要件事实”,推定事实则是能够满足特定构成要件却较难证明的“要件事实”。〔14〕参见许可:《民事审判方法》,法律出版社2009年版,第36-47页。据此,推定规范的特征可概括如下。

第一,立法者设立推定规范的目的系减轻某一方的证明难度,其设立依据则是生活中存在常态联系的两种事实,即当基础事实出现时,有较高概率会同时出现推定事实。〔15〕参见毕玉谦:《民事证明责任研究》,法律出版社2007年版,第408页。换言之,推定规范中除了蕴含主观的价值取向,还须符合客观的事物本性。

第二,推定规范的适用前提是一方已证明基础事实的存在。在质证过程中,若一方证明了基础事实,则法官于认证阶段即适用推定规范,直接认定推定事实亦存在;若该方无法证明基础事实或另一方证明了基础事实不存在,则推定规范即无法适用。

第三,推定规范的适用效果是已证明基础事实的一方被免于证明推定事实。由此可见,推定通过改变证明主题(Beweisthema)减轻了一方的举证负担(Beweisführungslast),而并未使客观的证明责任发生倒置(Umkehr der Beweislast)。因此推定规范仅仅是证明辅助规范,而非证明责任规范。〔16〕Vgl. Rosenberg, Die Beweislast, 5. Aufl., 1965, S. 216 f.

第四,真正的推定均具有可推翻性。〔17〕参见占善刚:《民事证据法研究》,武汉大学出版社2009年版,第126页。在质证阶段,尽管一方已证明基础事实存在,若另一方证明了推定事实不存在,则法官于认证阶段虽可适用推定,却不可直接认定推定事实亦存在,因为此时有另一方对推定事实的反证,此即学理上所谓的“推定被推翻”。

第五,推定仅涉及个案事实即“司法三段论”之小前提的认定,其在诉讼中的实际适用场合是法官的认证阶段。〔18〕参见高家伟:《证据法基本范畴研究》,中国人民公安大学出版社2018年版,第305页。然而尽管直至认证阶段才能被适用,推定的存在却会倒过来引导当事人在诉讼开始前的证据收集活动及其在法庭上的质证活动。本文将此种“终点”影响“起点”的现象称为“逆辐射效力”。

2. “同时死亡模式”不符合推定的特征

根据推定的第一个特征即可判断“同时死亡模式”并非真正的推定。因为无论其适用范围如何,其所涉及的两种事实之间均不存在常态联系。

就仅适用于“同一危难中的数人死亡”情形的类型而言,其并未考虑年龄、身体状况等影响存活率的因素,而是一概认定在同一危难中的所有人均为同时死亡,这显然不满足上述特征。因为在现实生活中不同年龄或体质的人在同一危难中发生同时死亡的概率是相当低的。尽管我国《民法典》第1121条第2款第2句后段将辈份因素纳入考量,但这同样无关宏旨,因为辈份大小与客观的生存能力关系甚小。即使是同辈,年老的往往较年轻的更易死亡。

就扩大适用于“不同危难中的数人死亡”以及“一人在国内有明确的死亡时间、另一人在国外无明确的死亡时间”情形的类型而言,其所涵盖的这两种情形亦未考虑事件发生的盖然性。因为根据日常经验,在不同危难或不同国家中死亡的多数人发生同时死亡的概率是极低的。

3. “非同时死亡模式”亦不符合推定的特征

“非同时死亡模式”亦未满足推定的全部特征。首先,就我国《民法典》第1121条第2款第1句和《保险法》第42条第2款而言,推定的第一个特征同样未被满足。因为对前者而言,“有无继承人”是纯粹的法律问题,其与相关主体客观的存活概率并无必然联系;对后者而言,“被保险人”与“受益人”同样是保险关系中的身份因素,而并非影响死亡先后顺序的年龄、身体等客观因素。因此,“没有继承人的人”和“受益人”先死亡的结论均无法从事件发生盖然性的角度推出。

其次,尽管《法国民法典》第722条第2款和我国《民法典》第1121条第2句前段均将年龄因素纳入考量,此种做法也并未完全遵循事件发生的盖然性。当年龄较大者(或长辈)是年轻人,年龄较小者(或晚辈)是婴幼儿时,认定前者先死亡并不符合日常经验,因为发育健全者的存活概率通常要比不健全者更高。同理,《法国民法典》第721条第3款亦不满足常态联系的特征,因为在超过60岁与不足15岁的这两类人之间,难以从盖然性的角度推算出后者比前者活得更久。

最后,《法国民法典》第720条后段、第721条第1款与第2款以及第722条第1款的确满足推定的第一个特征,因为在不足15岁的年龄段中,年长的一般较年幼的活得更久;在超过60岁的年龄段中,年幼的一般较年长的活得更久;在年龄相仿时,男性于当时的生存条件下通常会比女性活得更久。〔19〕最后一点当然是存在争议的,此处暂且作此理解。实际上由后文可知,事件发生的盖然性并非此类规范的必要特征。然而,其仍未满足推定的第二个特征,即适用前提为一方已证明基础事实。因为以上规定的适用前提均为“何人死亡在先无法辨明”。换言之,只有当双方穷尽所有证明方式却仍无法证明数人的死亡顺序时,法官方能适用这些规定,而非某一方先证明了某个基础事实,法官即直接认定另一个事实亦存在。

综上所述,无论死亡顺序规则采何种模式,其性质均非真正的推定,“推定说”无法成立,应予抛弃。不能因为法条使用了“推定”的表述即将其归入推定的范畴,此时的“推定”另有含义,须在确定其真实性质后才能明确。

(三)“拟制说”亦无法成立

1.死亡顺序规则不满足拟制的适用前提

由于既有规范理论遵循的观念是“法条表述能够决定规范性质”,因此一旦法条采用了不同于“推定”的其他表述,死亡顺序规则的性质便会随之发生改变。例如,当立法者使用“视为”时,即有学者将该规则定性为拟制规范,〔20〕参见赵信会:《民事证据法学原理》,中国人民公安大学出版社2020年版,第214页。典型者为《泰王国民商法典》第17条〔21〕该条规定:“如果有多人在同一场灾难中死亡而且无法确定死亡的确切顺序,则视为同时死亡。”参见《泰王国民商法典》,米良译,社会科学文献出版社2018年版,第3页。。因为根据法学方法论的一般原理,“视为”通常是法律拟制(Rechtsfiktion)的标志。

然而,死亡顺序规则并不符合拟制的特征,因为二者的适用前提截然不同。由于拟制规范是对某一客观事实另作法律上的评价,因此其适用前提必然是该事实已被查清;〔22〕相同观点,参见焦鹏:《诉讼证明中的推定研究》,法律出版社2012年版,第56-57页。反之,死亡顺序规则的适用前提却是“数人的死亡顺序”这一事实未被查清,因而适用该规则并不涉及对某一被查明的事实另作评价,而是仅涉及在无法查明某事实的情况下猜测其中的一种可能性为真实,以便法官以此为事实基础适用相应的实体法。

2.死亡顺序规则并未虚构事实

另需注意的是,目前学界往往将“拟制”当作“虚构”的同义词,进而将拟制误解为虚构事实。〔23〕对此所作的详细分析,参见张焕然:《论拟制规范的一般结构》,载《法制与社会发展》2021年第4期,第184页。即便如此,死亡顺序规则并不属于此种虚构意义上的“拟制”,因为无论是规定数人“同时死亡”抑或“非同时死亡”,该规则均是在无法查明事实真相的情况下所作的猜测。纵使猜对的概率极小,却至少存在符合客观真实的可能性。

一言以蔽之,死亡顺序规则是无法获知某事实是否存在,但为了解决法律上的纠纷而不得不为之的一种“猜测”;反之,“虚构”则是明知某事实不存在却主张其存在。因此,无论对“拟制”采何种理解,死亡顺序规则均非拟制规范。

二、死亡顺序规则的真正性质是假定规范

如前所述,死亡顺序规则不能被归入已知的规范类型。以往的规范理论之所以将其错误地定性为推定或拟制规范,实际上均是被此种观念误导,即“法条表述能够决定规范性质”。只要放弃这种观念,转而关注这一规则在适用过程中的本质特征,即可把握其真实性质。

(一)死亡顺序规则是显性的证明责任规范

1.适用前提:要件事实真伪不明

死亡顺序规则与上述两类规范的最大差异首先表现在其适用前提并非“已查明某事实”,而是“无法查明某事实”,亦即“无法查明数人的死亡顺序”。结合要件事实理论可知“数人的死亡顺序”正是一个要件事实,理由是若死亡的数人间存在继承或利益关系,则必须先查明其死亡顺序,法官才能适用继承法的相关规定判定遗产的归属。质言之,若法官在个案中无法查明数人的死亡顺序即会陷入无法裁判的境地。

“无法查明数人的死亡顺序”这一适用前提通常会被明文规定在法条中,例如1804年《法国民法典》第720条、我国《民法典》第1121条第2款、我国台湾地区“民法”第11条等。然而立法者有时亦会省略表述这一前提,根据体系解释该适用前提仍是不可或缺的。例如,尽管1804年《法国民法典》仅在第720条前段规定了“何人死亡在先无法辨明时”这一适用前提,但这显然亦是同法第721条与第722条共同的适用前提,因为若任何一方能够证明数人的死亡顺序,这些规定均无法适用。

2.适用阶段:法官认证结束前

既然死亡顺序规则的适用前提是要件事实真伪不明,其实际适用场合即为法官的认证阶段。如前所述,推定的适用场合亦是认证阶段。此时需探讨的问题是,以死亡顺序规则为代表的这一类规范与推定规范在适用时孰先孰后。由于法官在评估当事人提供的证据时即可能适用后者,而仅在评估完所有证据却仍无法查明某要件事实时才能适用前者,因此前者通常比后者适用得更晚。

正因为如此,以死亡顺序规则为代表的这一类规范只存在可否适用的问题,而不存在可否推翻的问题。因为若任何一方能够在质证过程中证明死亡顺序,则该规则于认证阶段即无法适用,而非在适用后被推翻;若在质证结束后死亡顺序仍未被查清,则法官于认证结束前即应适用该规则,此时任何一方均无法再提出反证,自然也就无所谓“推翻”。

尽管以死亡顺序规则为代表的此类规范直至认证结束前才得以适用,然而其与推定相同,亦可倒过来引导当事人在诉讼开始前的证据收集活动及其在法庭上的质证活动,因此其同样具备“逆辐射效力”,只是该效力的内容并非改变证明对象,对此需在明确其设立效果后方能知晓。

3.猜测依据:仅基于特定的价值取向

基于上述两个特征,适用死亡顺序规则仅涉及司法三段论中的“小前提”即个案事实的认定。详言之,在适用该规则后,“数人死亡顺序”中的一种可能性即被猜测为真实,即或者是“同时死亡”,或者是“非同时死亡”。在此基础上,法官方能将这一被暂定为真实的事实作为其裁判的事实基础,从而适用相应的实体法。据此,死亡顺序规则并不属于实体法,而是属于限制法官自由心证的法定证明规则,因为立法者已预先为其选定何种可能性应被猜测为真实。

然而与推定不同,立法者此时的猜测无需基于事件发生的盖然性,而仅仅是基于某种特定的价值取向。因为“数人同时死亡”的发生概率是极低的,而且“数人非同时死亡”中的某些情形也并不具备高发性。实际上,这两种模式均是出于不同的价值考量。

若立法者采“同时死亡模式”,则其价值取向是简化数人之间复杂的继承关系,〔24〕参见施启扬:《民法总则》(修订8版),中国法制出版社2010年版,第81页。从而提高裁判者的裁判效率。因为只有认定数人同时死亡,其各自的遗产才不会出现先转移给其他死者、再转移给案外继承人的复杂过程。

若立法者采“非同时死亡模式”,则其背后的价值取向需作具体分析。以我国《保险法》第42条第2款为例,在受益人和被保险人的死亡顺序无法查明的情况下,立法者之所以选择猜测受益人先死亡,目的是为了将保险金作为被保险人的遗产分配给其继承人。〔25〕参见范健、王建文等:《保险法》,法律出版社2017年版,第151页。因为若猜测被保险人先死亡,则保险金即由受益人先取得,此时由于受益人亦死亡,该保险金最终将作为受益人的遗产由其继承人继承。由此可见,该规定更侧重于保护被保险人及其继承人的利益。

切勿混淆的是,立法者的特定价值取向有时恰好要求其预先猜测某种高发事实为真实,此时这类规范即可能形似于推定规范。然而,事件发生的盖然性并非此类规范的设立依据,其也绝非推定。例如在“非同时死亡模式”中,立法者通常猜测年长的先于年幼的死亡。在年长者是老年人、年幼者是年轻人的情况下,这一事件的发生概率的确是较高的,但隐藏在该规则背后的实际价值取向是立法者希望尽可能地使年幼者的继承人获得更多遗产。因为只有认定年长者先死亡,其遗产才会先转移给年幼者,而后这些遗产连同年幼者本人的遗产均会转移给后者的继承人。若认定年幼者先死亡,则其有一部分遗产就会先转移给年长者,这部分遗产将会随着年长者的死亡而转移给年长者的继承人。如此一来,年幼者的继承人所得到的遗产就会较前一种情况更少。

综上,推定规范在猜测未知事实时必须基于客观的事物本性,即某事实在生活中发生的盖然性;而以死亡顺序规则为代表的规范在猜测未知事实时则无需基于客观的事物本性,而是仅仅基于主观的价值理性,尽管这一价值理性亦可能与事物本性相一致。

4.设立效果:分配证明责任

除了以上特征,死亡顺序规则仍有一个至为明显的特点,即它起到了分配证明责任的作用。对比有无死亡顺序规则时的裁判结果能够较好地说明该特征。假设甲父有乙子和丙女,乙的配偶为丁。现甲、乙同时遇难死亡,但不能查明谁先死亡。丙、丁就各自继承甲的遗产份额发生争执。〔26〕此例改编自施启扬先生的教科书。参见施启扬:《民法总则》(修订8版),中国法制出版社2010年版,第81页,脚注①。作为原告的丁主张甲的一半遗产应先由乙继承,再由自己继承乙的全部遗产,因此甲的一半遗产应归自己所有;作为被告的丙则主张,甲的全部遗产均应由其继承。有无死亡顺序规则对裁判结果的影响如下。

首先,假设该案发生在规定了“非同时死亡模式”的国家。若无“非同时死亡规则”,则丁的主张若要成立,其必须证明甲先于乙死亡。由于甲、乙的死亡顺序不能被查明,该要件事实出现真伪不明状态,此时法官应根据证明责任的一般原理,〔27〕主张权利产生的一方须证明权利产生的构成要件所对应的要件事实,此处即证明甲先于乙死亡。认定甲先于乙死亡的这个事实是不存在的,进而由丁承担不利后果。若存在“非同时死亡规则”(以我国《民法典》第1121条第2款第2句前段的“长辈先于晚辈死亡”为例),则当甲、乙的死亡顺序无法被查明时,法官即应认定甲先于乙死亡,该结果对丁是有利的。换言之,此时由丙承担死亡顺序这一要件事实真伪不明时的败诉风险。由此可见,该模式具有分配证明责任的功能,一般证明责任规范被排除适用。

其次,假设该案发生在规定了“同时死亡模式”的国家。若无“同时死亡规则”,则丁的主张若要成立,其同样需证明甲先于乙死亡。当该事实真伪不明时,根据证明责任的一般原理同样应由丁承担不利后果,此点与上例相同。若存在“同时死亡规则”,当甲、乙的死亡顺序无法被查明时,法官则应认定甲、乙同时死亡,仍由丁承担不利后果。从表面上看,尽管有无“同时死亡规则”所得出的裁判结果完全相同,但实际上一般证明责任规范亦已被“同时死亡规则”排除适用,只不过二者对证明责任的分配结果恰好是相同的。

综上,相较于内嵌在实体法中的一般证明责任规范,死亡顺序规则具有适用上的优先性,其设立效果是分配证明责任。据此,此类规范的“逆辐射效力”即体现为“预先”分配证明责任。

5.独特之处:被立法者明文规定

根据死亡顺序规则的适用前提为要件事实真伪不明,适用场合为认证阶段结束前,适用结果为暂定某要件事实为真实,设立效果为证明责任的分配,即可首先确定其为证明责任规范。〔28〕关于证明责任规范的特征,参见陈刚:《证明责任法研究》,中国人民大学出版社2000年版,第78、116、142页。然而,不同于一般的证明责任规范,此类规范仍具有一定的特殊性,具体体现在以下两方面。首先,一般的证明责任规范均内嵌于实体法中,即原告需证明权利产生的抽象要件所对应的要件事实,被告需证明权利妨碍和权利消灭的抽象要件所对应的要件事实,其不会被立法者明确地表达出来,亦即是“隐性”的;〔29〕参见[德]莱奥·罗森贝克:《证明责任论》(第5版),庄敬华译,中国法制出版社2018年版,第133页。反之,死亡顺序规则却被立法者明文规定,亦即是“显性”的。其次,死亡顺序规则的存在会排除一般证明责任规范的适用,其具有适用上的优先性。但这种适用上的优先性也正是基于立法者的明确规定。

综上所述,与内嵌于实体法中的隐性证明责任规范不同,死亡顺序规则的真正性质是显性的证明责任规范。〔30〕先前的论者之所以未考虑到死亡顺序规则是一种证明责任规范也正源于此,因为一般的证明责任规范都是隐性的。此种规范无法被其他已知的规范类型所吸纳,因而是一种独立的规范类型。

(二)显性证明责任规范的恰当名称是“假定规范”

1. “不可推翻的推定”具有误导性

由于缺乏对此种显性证明责任规范的清晰认识,在以往的理论中产生了诸多不科学的名称,其中最为典型的就是所谓的“不可推翻的推定”“不可反驳的推定”以及“结论性推定”(下文以“不可推翻的推定”统称之)。〔31〕参见王立争:《民法推定性规范研究》,法律出版社2013年版,第141页。

实际上,“不可推翻的推定”一词系译自德文“unwiderlegbare Vermutung”和英文“irrebuttable presumption”。而之所以德文和英文均带有“不可推翻的”这个含义,又是由于其同样是对“praesumtio iuris et de iure”这一拉丁文的意译。据考证,该拉丁文词组并未出现在罗马法原始文献中,而是由中世纪的注释法学派所创造。之所以被其他欧洲语言意译为“不可推翻的推定”,是因为在注释法学家看来,在适用此类规范时,某一事实“依法”(de iure)被直接认定为存在,因此不能被反证推翻。〔32〕Vgl. Motzenbäcker, Die Rechtsvermutung im kanonischen Recht, 1958, S. 152, 225, 278.

本文认为,“不可推翻的推定”这一名称极具误导性,应当舍弃。首先,如前所述,真正的推定均可推翻。既然如此,继续使用“不可推翻的推定”就会使人误以为还有一些推定是不可推翻的,这显然与推定的本质相矛盾。其次,以死亡顺序规则为代表的显性证明责任规范只存在可否适用的问题,而不存在适用后推翻的问题。因此,我国学界应抛弃“不可推翻的推定”这一中世纪的概念残余。

2. “暂定真实”仅描述了特征之一

除了“不可推翻的推定”,显性的证明责任规范还拥有另一个名称即“暂定真实”(Interimswahrheit)。这一概念最早出自奥地利历史法学派代表人物翁格尔(Joseph Unger,1828-1913年)的《奥地利一般私法体系》一书。〔33〕Vgl. Unger, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Band II, 4. Aufl., 1876, S. 589.目前,这一名称已被日本和我国台湾地区的民诉法学界所接受。〔34〕参见[日]高桥宏志:《民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2003年版,第459页;骆永家:《民事举证责任论》,台湾商务印书馆1981年版,第127页。然而,“暂定真实”仅仅描述了此类规范的特征之一即“猜测未知事实的某种可能性为真实”,而并非对此类规范的恰当命名。当然这一描述确实是准确的,因为其并未将此种显性证明责任规范与改变证明主题的推定相混淆。

3. “无罪假定”的启发

既然“不可推翻的推定”和“暂定真实”均不宜作为显性证明责任规范的名称,那么对于此种极具特殊性的规范类型,民事法学界似乎并无现成的名称可用。此时,若将视野扩大至其他部门法或许能有所发现。近年来,我国刑事法学界已逐渐将“无罪推定”改称为“无罪假定”。〔35〕参见林欣:《“无罪推定”还是“无罪假定”?》,载《中国社会科学》1983年第3期,第175页;卞建林、杨宇冠:《联合国刑事司法准则撮要》,中国政法大学出版社2003年版,第61页。尽管名称发生了改变,该原则的内在特征却仍未得到应有的挖掘。实际上,只要剥离“无罪假定”中的刑事实体法要素,即可发现这些特征与显性的证明责任规范完全相符。

首先,“无罪假定”的适用前提同样是要件事实真伪不明,即检察机关无法证明犯罪嫌疑人实施了满足犯罪构成要件的某一或某些要件事实。若犯罪嫌疑人能够在质证阶段证明自己并不满足犯罪构成要件,则无需适用“无罪假定”即为无罪。

其次,“无罪假定”的适用阶段同样是控辩双方质证结束后、法官认证结束前,即只有当所有证据均无法证明该嫌疑人实施了符合犯罪构成要件的要件事实时,“无罪假定”才得以适用。

再次,“无罪假定”同样是猜测个案中“未知要件事实的不存在”是真实的,从而使某罪的构成要件不能满足。而立法者之所以要猜测“嫌疑人并无实施犯罪行为”这一概率较小的事实为真实,并非是基于该事件发生的盖然性,〔36〕某人有犯罪嫌疑,其犯罪的概率是较高的,无罪的概率反而是较低的。仅从此点来看,“无罪假定”就不可能是基于两种事实间常态联系的推定规范。而仅仅是基于特定的价值取向,即保障犯罪嫌疑人的人权。

最后,“无罪假定”影响了刑事证明责任的分配,即当犯罪成立的要件事实真伪不明时由检察机关承担败诉风险,亦即嫌疑人“无罪”。质言之,“无罪假定”通过设定要件事实真伪不明时的结局,倒过来引导控辩双方在诉讼开始前的证据收集活动及其在法庭上的质证活动。〔37〕有学者认为“无罪假定”先预设了“起点”,才影响了“终点”。参见奚丹霓:《论无罪推定》,人民法院出版社2015年版,第11页。这种观点实则将“终点”与“起点”的关系颠倒了。这种“终点”影响“起点”的现象正是本文所称的“逆辐射效力”。

4. “假定规范”应是恰当的名称

鉴于此,本文主张以死亡顺序规则为典型的显性证明责任规范亦可使用“假定规范”的名称。因为“假定”一词反映出此类规范的关键特征,即于要件事实真伪不明时“暂定”某种可能性为真实。而以往的研究恰恰忽略了“假定”即是“暂定”之意。在古汉语中,“假”的含义之一即是“暂且”“权宜”,〔38〕参见罗竹风主编:《汉语大词典》(第1卷·下册),汉语大词典出版社2001年版,第1573页。因而所谓的“假定”即指“暂时认定”;与之对应的日文“仮定”之“仮”字亦表示“暂时”“临时”,而非“虚假”。〔39〕实际上“假”并非仅仅在“假定”中才具有“暂时”的含义,相反,在多数情况下均表示“暂时”。例如,罗马法上所谓的“容假占有”,是指容许他人对自己的物进行“临时”或“暂时”的占有而可以随时收回。再如,强制执行法中的“假处分”,是指“暂时”先处分债务人的财产以保全债权人的债权。又如,刑法上所谓的“假释”,是指对正在被执行自由刑的罪犯予以附条件“暂时”提前释放的制度。当然,若采更为通俗、歧义较小的说法,称“假定规范”为“暂定规范”亦无不可。基于此,下文仅在描述规范类型时使用“假定(规范)”的表述,在分析、说明的过程中则使用“暂定”一语。〔40〕是采用学界早已习惯却易产生歧义的“假定(规范)”,抑或改采学界尚未使用但歧义较小的“暂定(规范)”,笔者愿意和同行共同讨论。

除此之外,将显性证明责任规范命名为“假定规范”尚有两大优点。一方面,当前民诉法学界所谓的“暂定真实”亦可被统合于这一概念之下,因为“暂定”即为“假定”;另一方面,民事法与刑事法在证明责任领域也可实现理论对接。在民事法的假定规范中,当要件事实发生真伪不明时,立法者通常只暂定其中一个未知事实为真实(本文称之为“个别假定”),例如死亡顺序规则仅涉及“数人的死亡顺序”这一个未知要件事实;而在刑事法的无罪假定中,立法者往往会同时对所有未知要件事实作出暂定(本文称之为“一般假定”),即无论某罪的主观或客观要件事实发生真伪不明,在认证结束前均被暂定为不存在。当然,“个别假定”和“一般假定”在每个部门法中均可能被运用,此处不详细展开论述。

(三)“假定”的概念界定:避免混淆

1. “假定”不是“虚构”

为了避免可能的误解,有必要将“假定”与其他易混淆的语词作一区分。在日常语言中,“假定”作为“暂定”的原本含义常被错当成“虚假设定”,进而被等同于“虚构”。〔41〕参见江伟主编:《证据法学》,法律出版社1999年版,第124页。实际上,“假定”与“虚构”存在以下三个方面的根本差异。首先,二者的前提不同。“假定”是在不知何种事实为真实的情况下选择其中的一种可能性暂定为真实,并以此为基础适用法律或展开相关原理的推导;而“虚构”则是在明知某事实并不真实的情况下将其当作真实,在此过程中不存在任何真伪不明的事实。其次,二者所认定的事实性质不同。在假定中,被暂定的事实有可能为真,亦可能为假,但至少存在真的可能性;反之,被虚构的事实必定为假。最后,二者的语词标志不同。在表达虚构思维时所使用的语词一般为“假如”,而非“假定”。只有“假如”中的“假”才是“虚假”之意,这一点与“假定”中“假”是“暂时”的意思完全不同。

2. “假定”不是“假设”

“假定”亦常被不加区分地与“假设”或“假说”(德文为“Hypothese”,英文为“hypothesis”)混用。〔42〕参见苏晓宏:《法律中的假定及其运用》,载《东方法学》2012年第6期,第3页。“假设”与“假定”虽一字之差,实际含义却并不相同。二者的共同点在于前者中的“假”亦非指“虚假”,而是指“暂且”,因而在“暂时”这一点上与后者具有共性。二者的区别则在于,前者指的是科学上基于特定的知识背景、为解释某一事物所提出的尚缺少经验事实证明的暂时理论;〔43〕参见陈瑞麟:《科学哲学》,五南图书出版公司2017年版,第78-80页。而后者是在无法证明某事实的前提下,为了适用相关法律或推导相关原理而暂时认定其中的某种可能性为真实。用一句话概括二者的区别,即若不证明假设为真,它就暂时为假;若不证明假定为假,它就暂时为真。

3. “假定”的正确用法

如前所述,必须在“暂定”的意义上理解“假定”,将“假定”与客观的证明责任规范相关联,才不至于对其发生误解。实际上在我国较早的诉讼法教科书中,已有学者正确地论述了这一意义上的“假定”:“在法院作出终局裁决以前,一定事实是否存在难于确定的情况下,例如一定的行政处理的要件是否充足的事实不明,是假定有关事实存在而承认处理决定的效力呢,还是假定有关事实不存在,否认原处理决定的效力?是对原告人作出不利判决,还是对被告行政机关作出不利判决?对于这些问题法律必须预先作出规定,否则,法院将无从作出判决。这种由法律预先规定,在事实的真假虚实难于确定的情况下,由一方当事人承担风险及不利后果的法律假定,叫做举证责任。”〔44〕熊先觉主编:《中国行政诉讼教程》,中国政法大学出版社1988年版,第120-121页。遗憾的是,该论述尚未引起足够重视。

三、假定规范应与推定规范相分离

上文以死亡顺序规则为切入点逐步抽象出一种新的规范类型,即作为显性证明责任规范的假定规范。鉴于过去的规范理论往往将假定规范错当成推定规范,因此当务之急是厘清二者的差异,将假定规范从推定规范中分离,并提出一套准确的判断方法,以避免今后的规范性质误判。

(一)假定规范与推定规范的异同

1.假定与推定的共性:混淆的原因

通过对比假定与推定的特征,首先应肯定二者的确存在共同之处,这正是此前的论者将假定误认成推定的原因。就一般层面而言,假定和推定有如下四个共同点。

首先,二者均只涉及“司法三段论”中的小前提即个案事实的认定层面。无论是假定抑或推定,二者的共同目的均是为法官提供裁判必需的事实,亦即推定事实和假定事实。就此而言,二者均不属于实体法的范畴,而是属于证据法。

其次,二者的实质均为“猜测”某未知事实为真实。在当事人难以直接证明某一要件事实的情况下,立法者预先从众多可能发生的事实中猜测一种作为法官裁判的事实基础。无论猜对的概率有多大,二者均存在与客观情况相符的可能性,因此皆与“虚构”无关。

再次,二者的实际适用场合均为法官的认证阶段,然而在其真正适用前均能引导当事人在诉讼开始前的证据收集活动及其在法庭上的质证活动,因此皆存在“逆辐射效力”。

最后,二者在外文中通用一个术语。例如在德文中,二者均为“Vermutung”;在英文中,二者均为“presumption”;在日文中,二者均为“推定”。对这一现象的合理解释详见下文的词源分析。

2.假定与推定的差异:分离的根据

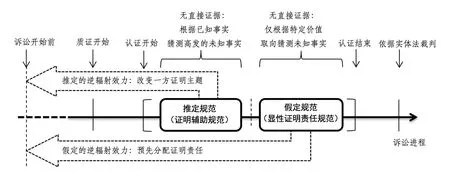

假定与推定的共性固然重要,但更为重要的是二者的确存在本质差异。正是这些本质差异导致彼此无法相容。就一般层面而言,假定规范与推定规范主要存在如下五个方面的区别,其构成了二者分离的基础。

第一,猜测的事实是否必须与另一事实具有常态联系不同。推定所涉及的两个事实之间必须具备常态联系,否则即违背了“直接推出”的法理。换言之,推定虽然亦是出于一定的价值考量,但必须同时符合客观的事物本性。相反,对假定而言,事件发生的盖然性并非其关注对象,其猜测依据仅仅是特定的价值取向,亦即在既定的实体法背景下如何才能使假定事实所引发的结果更有利于某些主体。换言之,假定仅需遵循主观的价值理性。

第二,适用前提不同。推定的适用前提是一方当事人已证明基础事实存在,因此就推定事实的证明而言,推定的适用仍需立足于一定的证据。反之,假定的适用前提是当事人穷尽一切证明手段却仍无法证明某要件事实,因此假定的适用是基于“没有任何证据”能够证明假定事实的存在与否。

第三,适用的先后顺序不同。尽管推定和假定的实际适用场合均为认证阶段,二者仍存在先后的差别,即推定通常先于假定适用。如前所述,推定于法官评估证据时即可能适用,而假定则只有在法官评估完所有证据后仍无法查清要件事实时才可能适用。易言之,推定适用于认证阶段的开始,假定适用于认证阶段的结尾。

第四,是否具有可推翻性不同。由于真正的推定均可推翻,因此推定既有可否适用又有可否推翻的问题:当被证明的事实与基础事实不同时,推定即无法适用;当被证明的事实与推定事实不同时,推定则被推翻。反之,由于假定的适用前提是当事人无法证明某要件事实,因此其仅有可否适用的问题,而不存在可否推翻的问题。

第五,“逆辐射效力”是否影响证明责任的分配不同。由于真正的推定是减轻某一方举证负担的证明辅助规范,因此其仅仅会改变一方的证明主题,而不会影响证明责任的抽象分配。假定则并非如此,由于其适用前提为“要件事实真伪不明”,此时原本应适用的一般证明责任规范会因为假定的存在而被排除适用,因此其能够影响证明责任的分配,尽管不必然却往往被立法者用于倒置证明责任。〔45〕根据这一差异,以往理论难以回答的“推定究竟能否使证明责任发生倒置”的问题也就迎刃而解了。根据本文的理论,目前所谓的“推定”是一个上位概念意义上的统称,其中有一部分不是真正的推定,而是假定规范,属于假定规范的这部分“推定”是能够倒置证明责任的,而真正的推定则不能。当然,本文主张不应将这两类颇为不同的规范统称为“推定”,因为推定和假定有属于各自的必要特征。

(二)“假定”与“推定”通用同一外文表述的原因

1. “假定”与“推定”的上位概念是“猜测”

鉴于二者存在本质差异,假定规范应与推定规范相分离。但目前仍有一个难题阻碍了二者的分离,即虽然假定和推定极为不同,原本理应拥有不同的名称,但是在外文中却往往共用同一名称。这正是假定一直被误认成推定的原因之一,因为在汉译的过程中,这两类不同的规范均被译为“推定”。〔46〕例如参见周荣:《证据法要论》,吴宏耀点校,中国政法大学出版社2012年版,第31页。既然二者的外文表述相同,分离何以可能?对此本文的立场是,二者虽存在较大差异却仍具有某种共性,否则难以解释其为何会共享相同的语言符号。此种共性为何?换言之,推定与假定的共同上位概念是什么?这一问题唯有借助于法律词源学才能解答。

在法学领域,19世纪德语文献中“Vermutung”的同义词是“Präsumtion”,〔47〕Vgl. Burckhard, Die civilistischen Präsumtionen, 1866, S. 1.后者与英文“presumption”、法文“présomption”等均源于拉丁文“praesumptio”。〔48〕See Eric Partridge, Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English, Routledge Press, 2006, p. 2553.该拉丁文名词的动词形式是“praesumere”,由前缀“prae”(在……的前面;事先、预先)和动词“sumere”(拿、取)组合而成,字面含义即为“预先拿过来”。在该原始含义的基础上又产生出“猜测”“推测”等引申义,因为说话者在不确知某事实的情况下就将其中的一种可能性“预先拿过来”,即是在“猜测”该事实。

证据法所使用的“praesumptio”及其同源词同样是基于其字面含义,即在当事人穷尽所有手段均无法证明某一事实的情况下,立法者“预先”从众多可能性中“取出”一种暂定为真实,以作为法官裁判的事实基础。因此,该词本身的字面意思并未要求被猜测的事实有较高的发生概率,其含义仅为“(无直接证据的)猜测”。据此,上述看似自相矛盾的难题立即迎刃而解:假定与推定的上位概念正是不要求被猜测的事实有多大发生概率的“猜测”。〔49〕德文中取代了“Präsumtion”的“Vermutung”(动词形式为“vermuten”)的日常含义也正是“猜测”,而不考虑被猜测的事实在发生概率上的高低。正因为这一概念较为抽象,它才能同时囊括假定和推定这两类不同的情形,并且这一抽象含义恰好与上文归纳的二者的共性之一为“猜测”完全相符。

基于此,当某一事实出现、另一事实随之一起发生的概率较高时,则称这种“猜测”为“推定”,目前通说所谓的推定正是在这个意义上被使用的。此时,推定事实是基于“无直接证据的猜测”,而基础事实则被用于提高这种猜测的正确率。反之,即使某事实发生的概率极小,但为了实现特定的价值目标,立法者在其真伪不明时亦可能暂定其为真实,此种“猜测”即为本文所称的“假定”或“暂定”。如此一来,即可解释为何“常态联系”并非假定规范的必要特征,〔50〕参见王立争:《民法推定性规范研究》,法律出版社2013年版,第141-142页。因为其猜测依据仅仅是主观的价值理性,而无需考虑客观的事物本性。

图1 假定规范与推定规范的区别

2.不应将具有“假定”特征的规范译为“推定”

由上可知,所有源于拉丁文“praesumptio”的法律词汇以及我国法语境下的“推定”其实本都应当是在“猜测”这一上位概念的意义上被使用的。然而,由于我国当前的通说已然将“推定”一词作狭义理解,亦即将其限制在具备“两个事实间存在常态联系”这一特征的规范上,再将所有作为上位概念的“猜测”均译为“推定”就是极不妥当的。

因此,不仅应将假定规范与推定规范相分离,而且应当在翻译上述源自拉丁文“praesumptio”的外文法律词汇时改变目前统一译为“推定”的做法,否则就会继续制造混乱。具体而言,应视以下情况作出不同意译:若某规范符合推定的特征,应译为“推定”;若符合假定的特征,应译为“假定”或“暂定”;〔51〕由于目前所有源于拉丁文“praesumptio”的外语法律词汇均被译作“推定”,因此只要界定清楚其中哪一些在本质上属于假定规范,并将这部分改译为“假定”或“暂定”即可。当该词作为“推定”与“假定”的上位概念出现时,则可译为描述了二者共性的“猜测”或“推测”。例如,前文所引《德国失踪法》第11条中的“vermuten”、1804年《法国民法典》第720-722条中的“présomption”与“présumé”均应译为“假定”或“暂定”,而非“推定”。再如,法国《人权宣言》第9条中的“présumé”,《世界人权宣言》第11条、联合国《公民权利与政治权利国际公约》第14条第2款和《欧洲人权公约》第6条第2款中的“presume”等也均应译为“假定”或“暂定”,而非“推定”。

(三)分离的实益:准确判断“推定”法条的性质

1.我国《民法典》第1222条是真正的推定规范〔52〕相同观点,参见陈杭平:《论医疗过错推定及其诉讼展开》,载《清华法学》2020年第5期,第122页。

我国《民法典》第1222条规定的是医疗侵权“过错推定”。〔53〕该条规定:“患者在诊疗活动中受到损害,有下列情形之一的,推定医疗机构有过错:(一)违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定;(二)隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;(三)遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。”首先,该规定所涉及的两种事实确实具有常态联系。因为根据日常经验,该条第1项至第3项所规定的通常均是医方为了掩盖此前由于过错导致医疗事故而为的行为。然而,仅凭这一特征不足以判定其就是真正的推定,因为假定亦可能猜测某高概率发生的事实。

其次,该规定减轻了患者具体的举证负担,因为其将证明主题从直接证明医方有过错转移至证明医方存在以上的客观行为上,而后者作为非要件事实往往是较容易证明的。相反,该规定并未影响证明责任的分配,因为若患者连以上非要件事实都无法证明,则仍由其承担不能证明医方存在过错的证明责任。

最后,该规定既存在可否适用的问题,亦存在可否推翻的问题。若患者在质证过程中无法证明医方实施了以上行为,则该规定于认证阶段即无法适用;若患者证明了医方的这些行为,但医方也同时证明了尽管其实施过这些行为,然而相关医务人员在此前的医疗过程中的确不存在过错,则法官于认证阶段虽能适用该规定,但由于医方已提出不同于推定事实的反证,因此该推定最终被推翻。

2.我国《民法典》第1165条第2款实为过错假定规范

对我国《民法典》第1165条第2款〔54〕该款规定:“依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。”加以细化的规定尚有同法第1253条以及第1255-1258条,以下仅结合第1253条〔55〕该条规定:“建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。”加以分析。

首先,该规定所涉及的两种事实同样具有常态联系。因为根据生活常识,当建筑物上的搁置物或悬挂物掉落时,有权管理或使用该建筑物的人往往对此负有过错。然而,这一特征尚不能决定其为真正的推定,因为假定亦可能猜测高概率发生的事实。

其次,该规定的适用前提并非一方已证明某基础事实,而是“行为人不能证明自己没有过错”,此即意味着该规定直至认证结束前方可适用。因为并非受害方证明了某人为建筑物的管理人或使用人(以及其他侵权要件事实),法官于认证阶段的开始即据此直接推出后者具有过错;反之,该规定是在法官认证结束前仍无法查明行为人是否存在过错时才得以适用的。

再次,该规定只有可否适用的问题,而不存在可否推翻的问题。因为或者是任意一方能够证明行为人有过错,则该规定于认证阶段即无法适用;〔56〕过去的理论往往认为,若行为人能够在质证阶段证明自己没有过错,则该规定可被推翻。但实际上,一旦行为人能够证明自己没有过错,则该规定于认证阶段即无法适用,此时根本谈不上(适用后又)被推翻。或者是双方均无法证明行为人具有过错,则法官于认证结束前即适用该规定,暂定行为人存在过错。

最后,该规定并未改变一方的证明主题,而是影响了证明责任的分配。因为所谓的“过错推定”仍然是过错责任,“行为人存在过错”始终是侵权责任成立的要件之一,该要件所对应的要件事实仍应由受害方证明。因此若无该规定,则当受害方无法证明行为人有过错时,法官原本应适用内嵌于实体法中的一般证明责任规范,认定“行为人没有过错”;但是若有此规定,则当受害方无法证明行为人有过错时,立法者即预先猜测行为人的确有过错,若其“不能证明自己没有过错”,则侵权责任成立。对比有无该规定的结果,可知其改变了证明责任的抽象分配。由于该规定的存在,行为人有过错这一要件事实的证明责任即被倒置给了行为人一方。

综上所述,我国《民法典》第1165条第2款规定的“过错推定”以及其他与之相关的法条均非真正的推定,而是过错假定。〔57〕此前已有学者认识到这一点,但遗憾的是并未进一步将假定规范独立出来。参见袁中华:《法教义学视野下的证明责任问题》,法律出版社2021年版,第116页。由于这些规定的存在,关于过错的证明责任即发生倒置。如此一来,受害方即不会因为不能证明“行为人有过错”而无法获得侵权损害赔偿,在此立法者的价值取向是侧重保护受害方的民事权益。

四、结语

若两种事物之间的差异能够为感官所直接感受,则二者通常不容易被误认为是同一种事物。然而,若差异只能通过抽象思维的细腻区分方可被发现,则二者往往极易被错当成同一种事物。在法律领域,后者较前者更为常见,明证之一即以往的理论一直将假定规范置于推定规范的框架下加以解释,进而引发了诸多不必要的误解。

为摆脱误解,必须放弃“法条表述能够决定规范性质”的错误观念,而是坚持认为只有规范的结构与特征方能决定规范的性质。据此,无论死亡顺序规则使用了何种表述,其均不符合推定规范或拟制规范的特征,而是符合假定规范的特征,因此其性质只能是假定规范。该规则中的“推定”或“视为”的真正含义均为“(基于特定价值取向的)猜测”。作为一种显性的证明责任规范,假定与推定虽有相同之处,亦存在较大差异。为了避免混淆,应将假定规范从推定规范中分离出来,使之成为一种独立的规范类型。

一旦厘清假定规范与推定规范的差异,未来的任务即更为明确。法学界亟需重新审视民事法中常见的“推定”,例如环境侵权中的“因果关系推定”、物权法上的“占有推定”以及债法上的“夫妻共同债务推定”等,以确定其是否为真正的推定。只有从方法论角度准确界定各类规则的真正性质,法学理论和法律实务的地基才能更为坚实。