类推解释思路及其运用

2022-11-23陈坤

●陈 坤

为了适用法律规则,人们必须判断案件事实是否符合它的事实构成。这一判断在很多时候是简单易行的,〔1〕虽然关于法律具有不确定性的讨论自法律现实主义运动以来一直不断,多数学者仍然认为,具有正确答案的简单案件在所有的案件中占有压倒性的多数比重。See Ken Kress, Legal Indeterminacy, 77 California Law Review 283, 288 (1989).但有时会遇到麻烦,此时需要进行法律解释。法律解释的传统思路为界定相关概念来揭示事实构成的充要条件,并考察案件事实是否满足该充要条件。但这一解释思路适用范围狭窄、可操作性不强,并且可能得出不符合规范意旨的解释结论。为了解决这一问题,本文提出一种新的解释思路,即类推解释思路。类推解释思路通过将正在处理的案件事实与明显符合相关规则中的事实构成的典型案件事实进行比较,并考察它们之间的相似特征与差异特征是否具有相关性来做出判断。概括而言,本文将首先通过两个区分明确类推解释思路的含义与普适性,然后通过比较它与传统解释思路的思维过程揭示它所具有的三个方面的优势。在此基础上,考察类推解释思路在司法实践中的具体运用问题。对这一问题的讨论将按照两个层次展开,首先一般性地讨论运用类推解释思路的六个步骤,然后重点讨论类推解释思路运用过程中最为核心的相关性标准问题。

一、作为一种解释思路的类推

(一)一般意义上的类推及其逻辑结构

一般意义上的类推(类比推理),是指与演绎推理、归纳推理、设证推理相并列的一种推理形式。我们可以通过两个例子来认识类推及其逻辑结构。

例1:你决定发表某一作者所写的文章,由于他之前所写的一篇文章获得了广泛好评。

例2:你决定购买红旗舰牌的复印纸,由于你之前买的该品牌复印纸字迹清晰。

在上述例子中,你做出相应的决定是基于下述推理:

例1:某作者所写的(特征F)一篇文章(文章a)获得了广泛好评(特征G);因此,该作者所写的(特征F)另外一篇文章(文章b)也(很可能)获得好评(特征G)。

例2:上次购买的红旗舰牌(特征F)复印纸(复印纸a)用起来字迹清晰(特征G);因此,这次要购买的这包红旗舰牌(特征F)复印纸(复印纸b)也(很可能)字迹清晰(特征G)。

可以看出,上述两个推理遵循同一个“套路”:具有特征F的事物a还具有特征G;因此,同样具有特征F的事物b也(很可能)具有特征G。在直观上,我们把所有遵循这样一种套路的推理称为类推。

任何一个推理均由前提与结论构成。在类推中,前提为:(1)某物a具有特征F;(2)某物a具有特征G;(3)某物b具有特征F;结论为:(4)某物b(很可能)具有特征G。用一阶谓词逻辑的形式可将类推的逻辑结构表示如下:

(1)F(a);(2)G(a);(3)F(b);因此,(4)G(b)。

下文在考察类推的可靠性问题时还会对这一结构进行补充。接下来,让我们通过两个区分将目光从一般意义上的类推逐步集中到作为一种解释思路的类推。

(二)经验类推与规范类推

首先我们根据类推所处的不同语境将一般意义上的类推区分为经验类推与规范类推。上述类推的两个例子均为经验类推。这里再举一个规范类推的例子,并在此基础上考察经验类推与规范类推的区别。

例3:某餐厅制定了这样一条规则:禁止携带宠物狗进入餐厅。现在,有一个客人携带了宠物猫。餐厅保安基于猫和狗都可能给人带来伤害,禁止其带猫入内。

令餐厅保安做出这一决定的推理与上述两个例子中的推理具有相同的逻辑结构:

(1)可能给人带来伤害(宠物狗);(2)禁止入内(宠物狗);(3)可能给人带来伤害(宠物猫);因此,(4)应当禁止入内(宠物猫)。

比较例3与上述两个推理,可以看出经验类推与规范类推存在如下几个方面的区别。

第一,经验类推的目标是认知性、预测性的;而规范类推的目标并不在于预测将要发生的事实,而是要为所面临的已发生的事实提供一个“妥当的”处理方案。这里所谓“妥当的”至少并不仅指“合目的”的,它还通常具有“合价值性”的含义。

第二,为了使所提出的处理方案满足“合价值性”,在规范类推中,人们要选择那些已为某种规则确定处理方案的类推源。换句话说,规范类推通常落脚在某条已被接受的具体规则之上。既然如此,选择哪一具体规则为落脚点,对于规范类推来说就尤为重要。例如,对于客运车辆上的司乘人员在客运途中施暴强逼乘客买票这种行为,〔2〕参见周振想:《司乘人员施暴强逼乘客“补票”该定何罪》,载刘佑生主编:《疑案精解》,中国检察出版社2003年版,第107页。是选择规定抢劫罪的法律规则作为落脚点,还是选择规定强迫交易罪的法律规则作为落脚点,就成为一个重要的问题。

第三,由于经验类推的目标是预测性的,所以它的结论是可证实的。这次要买的红旗舰牌复印纸是否字迹清晰,我们用一下就知道了。但规范类推的结论则是不可证实的。我们无法仅仅通过某些事实来检验“应当禁止宠物猫入内”这一结论是否正确。既然规范类推的结论本身是不可证实的,它是如何被得出的,对于我们判断这一结论是否值得被接受来说就尤为重要。这将我们引向对类推过程的可靠性的考察。

(三)规范类推中的强类推与弱类推

作为一种解释思路的类推是规范类推,而不是经验类推。上文已述,规范类推通常要落脚在某条具体的规则之上。我们知道,规则所采取的都是“一般性的分类词语”〔3〕H. L. A. Hart, The Concept of Law (2nd edition), Oxford University Press, 1994, p. 124.。换句话说,它指称的都是某一类事物,而非个别的事物。例如,在《刑法》第275条中,“毁坏”一词所指称的就是所有可以被称为毁坏的行为。因此我们可以根据案件事实是否(明显)属于此类事物,区别如下三种情况:(1)案件事实明显属于此类事物(如砸坏一台电脑明显属于毁坏);(2)案件事实明显不属于此类事物(如侵入他人银行账户并转移其财产到自己名下明显不属于毁坏);(3)案件事实是否属于此类事物存疑(如侵入他人股票账户并采取高进低出的手段使他人财产遭受损失是否属于毁坏,是存疑的)。

所谓强类推,是指情况(2)下的规范类推,即当案件事实明显不属于某类事物时,将其视为属于此类事物而适用相关规范。例如,在某地曾发生“一娶二女”案,某青年男子同时与两名女子举行婚礼,这样一种案件事实显然不属于《刑法》第258条规定的“有配偶而重婚”或“明知他人有配偶而与之结婚的”;因为在其举办婚礼之前,该男子并无配偶。有法官认为,同时娶二女与先后娶二女在性质与危害性上并无不同,因此此案应按重婚处理。〔4〕参见孔祥俊:《法律方法论(第二卷):法律解释的理念与方法》,人民法院出版社2006年版,第1018页。此即为强类推。

值得注意的是,对于此处所谈论的强类推,有的学者直接称为“类推”;例如,德国法学家罗克辛:“类推是通过类似性推论的方法,将一个法律规则转而适用于一个在法律中没有规定的其他案件的做法”。〔5〕[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第1卷),王世洲译,法律出版社2005年版,第79页。有的学者称为“类推解释”;例如,陈兴良教授:“类推解释是指对于法律无明文规定的事项,就刑法中最相类似的事项加以解释的方法。”〔6〕陈兴良:《刑法适用总论》(上卷),法律出版社1999年版,第35页。还有的学者称为“类推适用”;例如,日本刑法学者西原春夫:“所谓类推适用,就是对于法律没有规定的行为,适用关于具有类似性质的行为的法律来加以处罚。”〔7〕[日]西原春夫:《日本刑事法的形成与特色》,李海东等译,法律出版社1997年版,第124页。将强类推直接称为“类推”显然失之宽泛。此外,强类推也并不是解释法律的一种思路,而是填补漏洞的一种思路。因此将强类推称为“类推适用”是妥当的。

所谓弱类推,是指情况(3)下的类推,即案件事实是否属于此类事物存疑时,通过揭示案件事实与此类事物之典型情况的相似性,将其视为属于此类事物而适用相关规则。例如,某大学规定违反诚信的行为都应受到惩罚,现在有一个学生写了张假支票并用其购买商品;这个学生是否应当受到惩罚?〔8〕See Stephen F. Barker, The Elements of Logic, McGraw-Hill, 1980, p. 287.在此例中,写假支票并用其购买商品的行为是否是一种不诚信的行为是存在疑问的;但撒谎显然是一种不诚信的行为。因此,可以通过揭示该种行为与撒谎之间的相似性来适用该规则。

弱类推并不像传统的法律解释思路那样,试图确定相关法律概念的内涵。但它与传统的解释思路具有相同的目标,即确定案件事实是否在相关概念的外延之下。就此而论,它是法律解释的另一种思路。

(四)类推作为一种解释思路的普适性

上文通过两个区分将“作为一种解释思路的类推”限定为规范类推中的弱类推。这一小节试图表明,类推作为一种解释思路,并不与所谓的“刑法禁止类推”相冲突。刑法学界通说认为,“禁止类推”原则的根据是罪刑法定原则,而罪刑法定原则最根本的价值在于保障人权,即避免国民在不能预测的情况下受到刑罚处罚。为此,“司法无权通过造法的途径,创造——诸如为了平等之故——犯罪行为的新的事实构成。”〔9〕[德]H·科殷:《法哲学》,林荣远译,华夏出版社2002年版,第227页。据此,刑法所禁止的类推不包括弱类推。因为在弱类推所发生的情况(3)下,案件事实是否在相关概念的外延之下是存疑的。存疑则意味着它在相关词语的可能含义之内,从而对存疑情况的确定就并不会突破国民可预测的范围。对存疑情况的确定正是法律解释的核心任务;只是在这里,采取了类推而非传统的解释思路。

实际上,正是从人权保障的角度出发,有利于被告的强类推应当被允许。例如,《刑法》第67条第2款规定:“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。”有学者认为,对于被处治安拘留的违法人员,在拘留期间,主动如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行,虽然不属于“犯罪嫌疑人”“被告人”“正在服刑的罪犯”中的任何一类,但从规范目的与个案公正出发,可以进行类推适用。〔10〕张明楷:《刑法分则的解释原理》,中国人民大学出版社2004年版,第14-15页。正如张明楷教授所言:“之所以允许有利于被告人的类推解释(即本文所说的强类推,引者注),是因为刑法中存在一些有利于被告人的规定;而这些规定因为文字表述以及立法疏漏的缘故,按照文字含义适用时会造成不公平现象。所以允许有利于被告人的类推解释,正是为了克服形式侧面的缺陷,实现刑法的正义。”〔11〕张明楷:《罪刑法定原则与法律解释方法》,载游伟主编:《华东刑事司法评论》(第3卷),法律出版社2003年版,第19页。

从上面的讨论中可以看出,“刑法禁止类推”的确切含义为“刑法禁止不利于被告的强类推”。换句话说,刑法允许作为解释思路的弱类推,以及有利于被告的作为漏洞填补方法的强类推。因此,作为一种解释思路的类推在刑法领域同样适用。

二、类推解释思路的比较优势

上一部分界定了类推解释思路,并确定了它在法律适用中具有普适性。这一部分试图揭示,类推解释思路与传统解释思路相比所具有的优势。为此,需要比较两种解释思路的具体展开过程。类推解释思路的展开过程已在上文中讨论过,下面我们来看传统解释思路是如何展开的。

(一)传统解释思路的逻辑形式

在当下的法律逻辑学中,人们一般认为法律规范是由事实构成与法律后果两个部分构成。在一阶谓词逻辑中,其形式可以表示为:x(G(x)→M(x))。〔12〕当然,规则的事实构成更可能是多项条件的合取。为便于讨论,这里只言及最简单的情况。法律适用的基本结构则为:

例如,《刑法》第74条所表述的法律规则的适用通过这一形式可表述为:

可以看出,立法者试图通过一般性的分类词语来规定某类事实构成的法律后果,以此来规范个人行为与社会生活。这如果要行得通,必须满足条件:人们能够判断事实是否能被相关分类词语所指称的概念所涵盖(如张三是不是累犯)。上文说过,在多数情况下,这个条件是能够满足的。正如比利时法哲学家胡克所说:“制定法文本的含义是清楚的,不管是对于法官来说,还是对于包括学者、律师以及当事人在内的所有民众来说。”〔13〕Mark Van Hoecke, Law as Communication, Hart Publishing, 2002, p.152.事实上,如果不是这样的话,法治就会成为一种难以理解的事业。但也有时,“对于某个一般词语应否被使用到特定的事例上,我们同时具有赞成与反对的理由,而且此时并没有根深蒂固的习惯与共识来告诉人们是否应该使用此词语。”〔14〕H. L. A. Hart, The Concept of Law (2nd edition), Oxford University Press, 1994, p.127.此时,就需要法律解释来澄清文义。可以看出,法律解释的目标就在于确定案件事实是否能被相关概念涵盖,即上述结构中的小前提G(a)究竟是否能够成立。

解决这一问题的传统思路是通过澄清相关概念的内涵来判断案件事实能否被相关概念涵盖。最近,国家法官学院与德国国际合作机构提出的法律适用的“归入法”便是这种解释思路的典型代表。它分为四个步骤,分别为:“总起句”“定义”“归入”与“结论”。其中最关键的步骤为“定义”,即“给出指向的要件的定义”。〔15〕国家法官学院、德国国际合作机构:《法律适用方法:刑法案例分析》,中国法制出版社2012年版,第19-20页。给出定义即是确定概念的内涵。

我们还可以通过一个案例来认识这种传统的解释思路。在朱建勇故意毁坏财物案中,朱建勇为泄私愤,侵入他人股票账户,采取高价买入低价卖出的操作方式,使他人财产遭受巨额损失。此案一审法官认为,朱建勇的行为构成故意毁坏财物罪;其理由在于,所有使他人财产价值降低的行为都属于毁坏财物。〔16〕参见卢方:《经济、财产犯罪案例精选》,上海人民出版社2008年版,第413-418页。而陈兴良教授则认为,朱建勇的行为不构成故意毁坏财物;其理由在于,只有那些采取破坏性的行为方式使他人财物价值降低的行为才属于毁坏财物。〔17〕参见陈兴良:《故意毁坏财物行为之定性研究——以朱建勇案和孙静案为线索的分析》,载《国家检察官学院学报》2009年第1期,第96-107页。

可以看出,对于该案,尽管一审法官与陈兴良教授的结论并不一致,但他们的思路却是一致的,都是通过澄清“毁坏”的内涵来确定朱建勇的行为是否属于毁坏。换句话说,为了确定G(a)是否成立,他们都构建了一个构成性的规则,以确定对于任何一个x来说,x为G的充分必要条件;并通过判断a是否满足这一充分必要条件来确定G(a)是否成立。这一解释思路可以形式化地表示为:

或者:

其中,C1∧C2∧…∧Cn是G的等值表达式。传统解释思路的核心即在于找到等值于G的这一表达式。如果这一表达式中的每一个合取项均被a满足,那么G(a)成立;任一合取项不满足,则G(a)不成立。

在上述案例中,用C1(x)表示“x故意使公私财物价值降低或灭失”、C2(x)表示“x采取了破坏性行为方式”,一审法官与陈兴良教授的解释过程可表示如下:

一审法官:

陈兴良教授:

(二)类推解释思路的三个优势

从上面的讨论中可以看出,传统解释思路的核心在于,发现或构建一条对于相关法律概念的解释性规则(充分必要条件式)。类推解释思路则试图通过比较案件事实与那些明显能被相关法律概念指称的事实(如在朱建勇故意毁坏财物案中,比较朱建勇的行为和明显属于故意毁坏财物的行为)来判断它能够被相关法律概念指称。通过比较它们的展开过程,可以发现,类推解释思路具有下述三个方面的优势。

首先,类推解释思路比传统解释思路具有更广的适用范围。上文已述,法律解释发生在案件事实是否能被某概念所涵盖存疑的情况下,大体而言,这可能有两种情况:(1)相关概念是模糊的或评价性的,如“数额较大”“情节恶劣”;(2)相关概念是含混的,如“毁坏”“诈骗”。模糊或评价概念与含混概念之间的根本区别在于,前者只有外延是不明确的,而后者则是内涵与外延均不明确。〔18〕对模糊概念与含混概念的进一步讨论,可参见陈坤:《疑难案件中的法律概念与立法意图——兼为主观解释论辩护》,载《法制与社会发展》2014年第6期,第150-164页。内涵不明确,外延一定不明确,但反过来说却并不成立。例如,“秃头”的内涵是明确的,它是指“没有头发或头发很少的人”,但它的外延并不是明确的,我们不知道一个只有100根头发的人到底算不算秃头。而“水果”的内涵与外延则均是不明确的,我们无法判断西红柿是不是水果,正是由于我们不知道“水果”是指“多汁可食用的植物果实”,还是指“人们习惯上在非用餐时间生吃的植物部分”,所以我们无法判断西红柿是不是水果。

传统解释思路试图通过明确概念的内涵来判断案件事实是否在其外延之下,那么它就只可能解决情况(2)中的含混概念,而不可能解决情况(1)中的模糊或评价概念。例如,《刑法》第50条第2款规定:“对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。”我们知道,判处死刑的情节条件是“罪行极其严重”,而缓期执行的情节条件则是“不是必须立即执行”;那么此处限制减刑的情节条件首先要满足“罪行极其严重但不是必须立即执行”,其次又要比一般死刑缓期执行具有更为严重的情节。这里所涉及的均是一些模糊或评价性的概念。它们所产生的困境是不可能通过澄清概念内涵的方式来解决的;只能通过将案件事实与相关的典型案例进行比较来加以解决。正因如此,最高人民法院发布了两个与此条文相关的指导案例,分别为指导案例4号与12号,作为适用限制减刑的典型实例。〔19〕参见指导案例4 号:王志才故意杀人案;指导案例12号:李飞故意杀人案。对该案例及案例相关规则的分析,可参见张天择:《指导性案例参照中的类案判断尺度:内部证成与外部证成》,载《南大法学》2022年第1期,第103-120页。

其次,类推解释思路具有更强的可操作性。上文已述,传统解释思路的核心是找到相关概念的充要条件式定义,而这在司法实践中通常很难做到。最大的障碍是我们对于未来事实的无知,而这点又是我们所无法克服的。正如哈特所说:“如果我们所生活的世界能被有限的特征所刻画,而且这些特征能够以我们所熟知的方式相组合,那么我们就可以预先对每一种可能性加以规定……但这并非我们所生活的世界。”〔20〕H. L. A. Hart, The Concept of Law (2nd edition), Oxford University Press, 1994, p.128.我们当前可以给相关概念下一个武断的定义,但这将以排除新型案件出现时的进一步反思与权衡为代价,从而极有可能导致个案不公。例如,我们当前可以根据以往的经验将刑法中的“财物”定义为“有价值的有体物”,但这样一来的话,盗窃电力就不可能构成盗窃罪。〔21〕在日本刑法学界,关于盗窃电力是否构成盗窃财物曾发生过广泛的争议,直到明治40年的新刑法在盗窃罪与强盗罪中,增加了新的第245条,“关于本章之罪,电气视为财物”。参见梁慧星:《裁判的方法》(第2版),法律出版社2012年版,第109页。

这意味着,对于法律概念来说,其完备性与实用性其实是不可兼得的。完备的概念将使法律规范僵化,并至少在一定程度上失去对未来生活的实用意义;而实用的概念又不可能完备。这正是德国法哲学家菲韦格所说的,“假如人们依靠日常语言(在法的领域,这大概常常依然是不假思索的事情),那么作为体系论者机会不断陷入这种危险:通过日常语言的解释和再解释而不知不觉被一种温柔的力量牵着走。但是,假如人们在迫不得已的情况下原因日常的语言理解(这种事情在法学上不断地发生,而且理智地说,它必然经常发生),那么这就已经整个地认输了。”〔22〕[德]菲韦格:《论题学与法学》,舒国滢译,法律出版社2012年版,第97页。

最后,从类推解释思路出发,更有助于做出符合规范意旨的判决。传统解释思路着眼于词语的含义,而类推解释思路则着眼于相关概念所能涵盖的典型实例的规范性意义。例如,刑法实践中经常发生争议的入户抢劫问题。进入作为居所使用的渔船抢劫是入户抢劫吗,进入在普通住宅中开设的商店抢劫呢?如果我们采取传统的解释思路,则要给“户”下一个定义,而作为一个日常生活用语,它在事实上并没有一个或一组人人均赞同的共同特征。反过来,如果我们从类推解释的思路出发,考虑到“户”的典型实例的意义在于保障人们对于家的安全感,那么就能够做出相应的判断。再如,在我国台湾学者杨仁寿先生所提到的“谤韩案”中,一审法院即从亲属法出发认为刑法中的“直系血亲”是指“己身所从出,从己身所出”,从而认定该案中韩愈的“第39代孙”依然是韩愈的直系血亲;而如果我们从类推解释思路出发,就能够认识到,韩愈的“第39代孙”并无可能具有典型的直系血亲所具有的“孝思忆念”,因此不应该被认定其在刑法之诽谤死人罪(台湾“刑法”第312条第2项)的被保护之列。〔23〕参见杨仁寿:《法学方法论》,中国政法大学出版社1999年版,第9页。

总的来说,比起传统解释思路,类推解释思路具有适用范围更广、可操作性更强,以及更可能得出符合规范意旨的解释结论三个方面的优势。当然,要充分发挥这些优势,还需要在法律适用的过程中正确运用它。下面我们就来考察如何正确运用类推解释思路。

三、类推解释思路的操作步骤

类推解释思路的运用问题可以在两个层面上展开。这一部分一般性地考察类推解释思路的操作步骤,下一部分重点讨论类推解释思路运用过程中最为关键的相关性标准问题。

(一)步骤I:寻找相关规范

上文已述,规范类推与经验类推的一个重要区别在于,规范类推要以某项规范作为落脚点。从而运用类推解释思路的第一步,就是要寻找相关规范。只有在此基础上,才能进一步发现或构造作为类推源的典型案例。

对相关规范的寻找并不是一个完全理性的过程,它采取的是被皮尔斯称之为“设证”的思维过程。这一过程一方面依赖于主体所具有的对案件事实与法律体系的前理解——如果没有这种前理解,“法律人就必须漫无计划、漫无目的地翻阅法律,看能否找到一点适当的规定。”〔24〕[德]阿图尔·考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2013年版,第91页。另一方面则依赖于主体所具有的洞察力与创造力。“(设证)是一种顿悟(insight)行为:虽然(设证所提出的)假设的各个组成部分都已经存在于我们的思想中,但将它们联系起来则是一种创造性的想法。”〔25〕Justus Buchler, Philosophical Writings of Peirce, Dover Publications, 2011, p. 304.事实上,这一步骤也是菲韦格所称的论题学方法的第一步,“当人们在某个地方遇到一个问题时,可能会简单地预先采取这样的办法:常识性地任意选择前提,以便能够得出多少启发我们明白的结论。观察告诉我们,人们在日常生活中几乎总是在这样做。”〔26〕[德]菲韦格:《论题学与法学》,舒国滢译,法律出版社2012年版,第31页。例如,当碰到在互联网上裸聊牟利的案件时,我们会设想它是否构成《刑法》第364条规定的传播淫秽物品罪;当碰到删除他人电子邮件的案件时,我们会设想它是否构成《刑法》第252条规定的侵犯通信自由罪。这些设想依赖于我们所具有的法律知识,以及我们将特定案件事实与这些知识联系起来的能力。

由于寻找相关规范这一步骤控制了之后的论证走向,因此一上来就找到能够适用的规范对于迅速完成法律解释是很有帮助的。然而,正由于这一步骤依赖于人们的是非观与法律直觉等因素,寻找到的相关规范是否能够适用,还要取决于接下来的其他步骤。

(二)步骤II:确定法律解释的必要性与有用性

类推解释思路是法律解释的一种思路。它只有在法律解释必要且有用的情况下才有用武之地。因此,在寻找到相关规范之后,我们并不是马上去发现或构造典型案例,而是要看运用类推解释思路的前提是否满足。

首先,法律解释只有在案件事实是否在相关概念的外延之下存疑时才有必要性。这也是日本学者加藤一郎所说的,“法律规范之事项,如在‘框’之中心,最为明确,愈趋四周,愈为模糊,几至分不出框内或框外。法之文义,亦系如此,其文义必在‘框’之朦胧之地,始有复数解释之可能性也。”〔27〕杨仁寿:《法学方法论》,中国政法大学出版社1999年版,第105页。

这一考察应以规范面向的人们所共享的语言习惯为标准,而不是以相关概念的某一学科的精确定义为标准。例如,从语言习惯出发,苹果显然是水果,白菜显然不是水果,西红柿是不是水果则是存疑的;但如果以水果的植物学定义(植物的果实,包含植物的种子、由植物的花衍生而来)为标准,西红柿显然是水果。再如,从语言习惯出发,三轮车是不是汽车也是存疑的,而如果按照国家标准GB/T3730.1-2001的规定,“汽车”为“由动力驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆”,则三轮车显然不是汽车。

这一考察之所以要从语言习惯出发,其根本原因在于,法律是为普通公民提供行为指引的一般规范,“人们学习规则经常是在日常生活的沟通中并相互操作……由日常交往语言来确定”。〔28〕[德]阿图尔·考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2004年版,第194页。日本曾经发生的“狸貉异同案”即很好地体现了语言习惯的重要性。在该案中,猎户所捕获之“十字花纹貉”是否为狩猎法施行规则所规定的“狸”成为问题的焦点之一。一、二审法院均依据动物学家川濑博士鉴定结果,貉乃狸之一种,认定其为狸。但大审院认为,虽然从动物科学上讲,狸貉同属一物,但猎户所捕之十字花纹貉,“鲜有人名之为狸”;以此为理由之一撤销原判,改判无罪。〔29〕参见杨仁寿:《法学方法论》,中国政法大学出版社1999年版,第103-104页。

其次,如上所述,法律解释也只有在案件事实是否在相关概念的外延之下存疑时才有用。如果案件事实显然并不在相关概念的外延之下,那么我们所进行的类推就不是作为弱类推的类推解释,而是作为强类推的类推适用了。例如,将拐卖14周岁以上男子的行为以《刑法》第240条拐卖妇女、儿童罪定罪处罚;将永久赠与他人枪支的行为以《刑法》第128条第2、3款规定的非法出借枪支罪定罪处罚;将医疗单位购买、使用不符合标准的医用器材的行为以《刑法》第145条规定的销售不符合标准的医用器材罪定罪处罚。〔30〕从此出发,最高人民法院、最高人民检察院在2001年4月10日施行的《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中称:“医疗机构或者个人,知道或者应当知道是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料而购买、使用,对人体健康造成严重危害的,以销售不符合标准的医用器材罪定罪处罚”,即是一个不应被允许的类推。这是由于14周岁以上的男子是否在“妇女”或“儿童”的外延之下,赠与是否在“出借”的外延之下,以及购买、使用是否在“销售”的外延之下都不是存疑的,而是明显不在相关概念的外延之下。

(三)步骤III:寻找或构造典型案例

在寻找到相关法律规范并确定了法律解释的必要性与有用性之后,我们需要做的是寻找或构造典型案例。所谓典型案例,是指那些相关规范明显能够适用的案件,也就是那些案件事实明显在相关概念的外延之下的案件。通常说来,除了数字之外,法律规范中的一般性词语所指称的都是一个以原型为样本的范畴,而不是一个具有明确定义的范畴。这一方面是由于立法者要处理的是反复出现但在细节上又总会有些不同的某类事物或行为,而“完全将(这些)类型概念化是不可能达到的”;〔31〕[德]阿图尔·考夫曼:《类推与“事物本质”》,吴从周译,学林文化事业有限公司1999年版,第119页。另一方面则是由于立法者通常要借助日常生活用语来描绘这类事物或行为并提出相应的规范性方案,而日常生活用语又主要是基于事物的整体形象而非分析性的特征来构造的。〔32〕See Ronald Langacker, Foundations of Cognitive Grammar (Vol.1): Theoretical Prerequisites, Stanford University Press, 1987,p.19.

在以原型为样本的范畴中,不同成员的地位并不相同;或者说,具有不同的典型性。例如,对于鸟这一范畴来说,麻雀比鸵鸟更典型。〔33〕参见[德]弗里德里希·温格瑞尔、汉斯-尤格·施密特:《认知语言学导论》(第2版),彭利贞等译,复旦大学出版社2013年版,第27-28页。从特征上看,典型成员是那些具有更多共同特征的成员;而从语言习惯上看,典型成员则是那些在这个范畴之内没有争议的成员。此处所谈论的典型案例是指那些从语言习惯上看,案件事实明显在相关概念的外延之下,从而相关规范明显能够适用的案件。

有时候我们能够从过往的判决中找到典型案例,如最高人民法院所发布的指导案例。但也有时候可能需要自己去构造典型案例,即去设想一个明显属于相关概念的事物或行为。例如,对于毁坏来说,可以设想砸坏别人电脑的行为;对于武器来说,可以设想刀具或枪支;对于卖淫来说,可以设想妇女出卖肉体的行为。

(四)步骤IV:比较正在处理的案例与典型案例

在我们发现或构造典型案例之后,接下来的任务就是将正在处理的案例事实与典型案例事实相比较,并罗列它们的相似特征与差异特征。当然,我们不可能考察全部事实,而只可能考察那些具有法律意义的事实。正如霍姆斯所说,“律师不会提及他的客户在拟定合同时戴着白色的帽子,……原因在于,在他看来,它并不影响公共权力发挥作用的方式。”〔34〕O. W. Holms, The Path of Law, 10 Harvard Law Review 457, 458(1897).

再一次地,对于哪些相似特征与差异特征可能具有重要性的判断离不开法官所具有的经验知识与对法律体系的认识。因此,一些相似特征或差异特征可能会被忽略。但由于裁判的过程发生在公共可争论的场景下,多个主体视角的存在会有效地降低这一风险。正如在判例法的背景下,律师经常提出正在处理的案例事实与先例之间的差别那样,在我国刑事司法实践中,法官外其他主体的参与也会使一些可能具有重要性的因素纳入到考量中来。例如,在王一辉侵犯著作权案中,辩护律师即提出了王一辉的行为与侵犯著作权的典型行为(以及构成其他罪名的典型行为)之间的区别。〔35〕参见陈惠珍、倪红霞:《修改数据非法获取游戏装备之行为定性》,载《人民司法·案例》2007年第22期,第67页。

(五)步骤V:判断相似/差异特征的相关性

任何两个事物之间都既有某些相似之处,也有某些不同之处,在判断相似与不同的相关性之前,我们无法做出任何决定。因此,判断相关性是类推解释的关键环节。相关性判断决定了接下来是适用该规范,还是要去重新发现新的规范。让我们通过一个案例来说明相关性判断的重要性。

2006年8月,李某通过某亲戚弄来假币5万元,让其朋友张某帮助他联系买主,张某经多方联系,告知李某说有人愿意以实物换取假币。李某在张某的介绍下以8千元假币换得刘某的一部三星牌手机。后李某又以2万元假币换取冯某的一台联想牌电脑,又用剩余的假币换取徐某销售的一辆摩托车。买主刘某在使用换取的假币在人民商场购物时被人识破,公安机关根据刘某的交代将李某抓获。在审理中,有两种意见,一种认为李某的行为构成使用假币罪;而另一种则认为李某的行为构成出售假币罪。〔36〕参见汤步银:《从一则案例看出售与使用假币罪的区别》,载中国法院网,http://www.chinacourt.org/article/detail/2007/12/id/280547.shtml,2022年10月25日访问。

出售与使用均是一般生活用语,我们无法对它们下一个充要条件式的明确定义,并以此来判断李某行为的性质。在此,最行之有效的办法就是将李某的行为与典型的使用行为及出售行为进行比较,看它与何者更为一致。李某的行为与典型的使用假币或出售假币的行为均有相似之处,李某的行为与典型的使用假币的行为均是以货币获取实物;而李某的行为与典型的出售假币的行为均是对方明知其为假币。然而,李某的行为又与典型的使用假币或出售假币的行为均有不同。典型的使用假币行为,是以假充真,而李某并没有以假充真;而典型的出售假币的行为,所获取的是真的货币,而李某获取的乃是实物。那么,李某的行为究竟构成使用假币罪还是出售假币罪呢?这就取决于相似特征与差异特征的相关性判断。相关性的判断标准问题将在下文讨论,这里我们可以从直觉上判断,是否以假充真(李某的行为与典型的使用假币行为的差异特征)对某一行为是否构成使用假币来说显然具有相关性,而获取的是货币还是实物(李某的行为与典型的出售假币行为的相似特征)对于某一行为是否构成出售假币来说则不具有相关性。基于这一判断,应将李某的行为解释为出售假币而非使用假币。

从上述案例可以看出,判断相关性这一环节在类推解释中发挥着举足轻重的作用。它决定了之后的结论为何。但究竟应该如何判断两个特征之间是否具有相关性呢?这一问题将放在下一部分专门讨论。现在让我们将目光转向最后一个步骤。

(六)步骤VI:得出结论

在判断相关性之后,我们就可以得出解释的结论了:(1)当相似特征具有相关性、差异特征不具有相关性时,确定案件事实在相关概念的外延之下从而适用该规范;(2)当相似特征不具有相关性时,确定案件事实不在相关概念的外延之下从而不适用该规范(此时可能需要重新寻找相关规范并重复上述步骤);(3)当相似特征与差异特征均具有相关性时,要区分如下情况:(3a)如果相似特征与差异特征是相互独立的,那么确定案件事实在相关概念的外延之下,(3b)如果只有在相似特征与差异特征结合在一起时才有相关性,那么确定案件事实不在相关概念的外延之下。最后一种情况为什么需要分类讨论也将在下一部分考察类推的相关性标准时加以解释。

总之,在司法实践中,类推解释思路可以通过如上六个步骤具体展开。其中最为关键的步骤是判断相似特征与差异特征的相关性,最终的解释结论直接取决于这一判断。为了在法律适用的过程中准确做出这一判断,需要一个一般性的判断标准。下面将在考察相关性的逻辑性质的基础上提出一种标准。

四、类推解释思路的相关性标准

所有类推理论所面临的一个共同问题是:如何将可靠的与不可靠的类推区分开来。〔37〕这里所说的“可靠”并不是形式逻辑中的可靠性,而是一个更加宽松的要求,即通常所说的“结论得到理性的证立”。第一部分曾将类推的逻辑结构表述如下:

(1)F(a);(2)G(a);(3)F(b);因此,(4)G(b)。

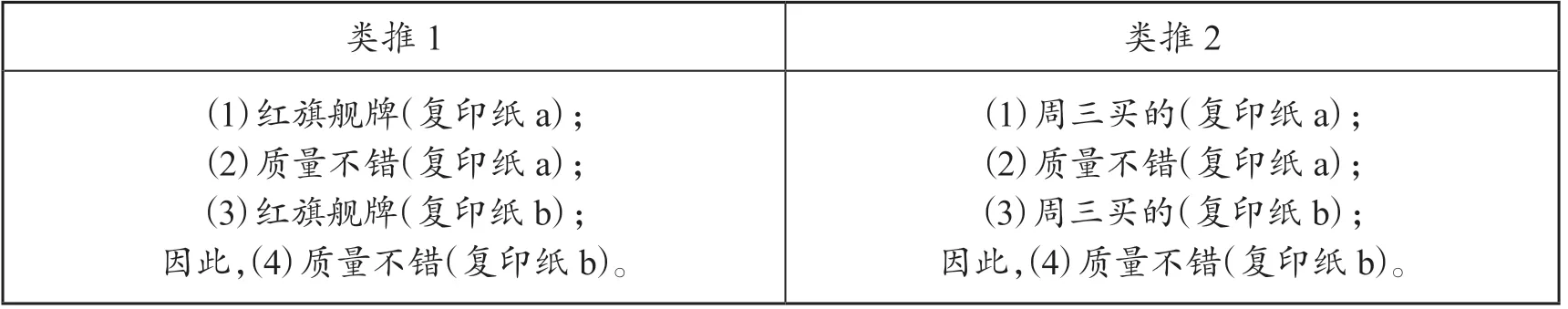

但满足这样一个结构的类推并不具有同等的可靠性。例如,下述两个类推均具有这一形式。但从直觉上看,类推1是可靠的,类推2则不可靠。或者至少可以说,类推1比类推2看起来更可靠。

类推1 类推2(1)红旗舰牌(复印纸a(2)质量不错(复印纸a(3)红旗舰牌(复印纸b);););因此,(4)质量不错(复印纸b)。(1)周三买的(复印纸a);(2)质量不错(复印纸a);(3)周三买的(复印纸b);因此,(4)质量不错(复印纸b)。

对此,人们的观点有两种。第一种观点认为上述结构并不完整。它遗漏了一个前提。正是这一前提的成立与否决定了类推论证是否具有可靠性(以及具有多强的可靠性)。有学者将这一前提总结为相关性规则。但对于究竟何为相关性,以及如何判断相关性却语焉不详。〔38〕See Frederick Schauer, Precedent, 39 Stanford Law Review 571, 578 (1987).因此也有一些学者持第二种观点,认为类推论证不具有任何可靠性。例如,佩雷尔曼等认为,类推“或许在创造性思考的过程中有着重要作用,但并不能作为一种证明的手段得以运用。”〔39〕Chaim Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, John Wilkinson & Purcell Weaver trans., University of Notre Dame Press, 1973, p. 371.或者滑向某种神秘主义的观点。例如,在巴克看来,类推“的确不是口味问题,一些类推显然要比另外一些要好”,但“没有什么形式上的规则能将好的类推与坏的类推区别开来”。〔40〕Stephen F. Barker, The Elements of Logic, McGraw-Hill, 2003, p. 227.

由于类推在法律实践中广泛存在,断然否定其可靠性显然是不合理的,而神秘主义的观点对于法律实践中的类推活动也没有任何指导意义。因此,最适当的做法是努力探究区分可靠类推与不可靠类推的途径。对相关性的考察的确有望实现这一目标。

从上面的例子中可以看出,相关性是两种性质之间的二阶关系:它使这两种性质之间的类推成为可靠的。通过相关性关系,我们可以将上述直觉上可靠性的差异解释为:复印纸的品牌和复印纸的质量之间存在相关性;而复印纸在某天购买与复印纸的质量之间并不存在相关性。对于任意两个性质α与β,它们之间具有相关性可以表示为Rel(α, β)。很明显,相关性是一种对称关系,即如果Rel(α,β),那么Rel(β, α)。

将相关性前提补充后,上述类推论证的完整结构为:

(1)F(a);(2)G(a);(3)F(b);(4)Rel(F, G);因此,(5)G(b)。

按照这一结构将上述两个论证补完整之后,可以发现:论证1的可靠,是由于它的每一个前提都是真的;而论证2的不可靠则是由于前提(4)为假。

当然,逻辑学并不能告诉我们,F与G之间是否存在相关性。因为逻辑学本身并不提供判断任意两个特征之间是否具有相关性的标准——这一标准要由推理所在的领域内知识所提供。但从相关性关系的一般性质出发,逻辑学的确能够提供一些限制。

首先,相关性是指两种性质之间的某种认知性关联,而非任意性的关联。它使我们在一定程度上能够借助于对一种性质的把握来认识另外一种性质:即,对于加上相关性前提的类比论证来说,如果它的前提均为真,那么它的结论是可靠的。当然,这并不是说,它的结论一定是真的。这一结论可能被其它论证所废止。但是在没有废止它的其它论证出现之前,它是被证立的。

其次,相关性关系并非蕴含或等值关系。性质α与β之间具有相关性,并不意味着所有具有性质α的个体一定具有性质β;否则我们就直接可以从该全称命题与α(b)的合取中得出β(b),从而类推也就没有必要了。例如,尽管通常来说,是否努力学习与能否取得好成绩之间存在相关性,但我们并不能据此从某位同学努力学习得出该同学一定会取得好成绩的结论。

从这两个性质出发,逻辑学为特定知识领域内判断两个性质之间是否具有相关性的合理标准提供了两个限制:(1)该标准要能将可靠的类推与不可靠的类推区别开来,(2)该标准要使得“两个性质(F与G)之间存在相关性”与“某个体具有性质F”对于得出“该个体具有性质G”来说是不充分的。下面让我们通过一个例子提出满足这两个限制条件的相关性标准。

假设有一个规则“禁止汽车进入公园”,〔41〕“禁止车辆进入公园”是哈特常举的一个例子。为了便于讨论,本文将“车辆”(vehicle)改为“汽车”。See H. L. A. Hart,The Concept of Law (2nd edition), Clarendon Press, 1994, p.126-127.现分别有一辆电动三轮车与燃烧汽油却行驶较为缓慢的残疾人助力车欲进入公园,是否要禁止它们进入公园呢?对于这一规则来说,典型的案例事实可以设想为一辆燃烧汽油的卡车。因为我们知道,无论如何界定“汽车”这一概念,只要不严重违背人们的语言习惯,如果任何东西算作汽车的话,那么一辆燃烧汽油的卡车是汽车。在这里,电动三轮车与卡车的共同特征为“车速较快”、差异特征为“燃烧汽油”,助力车与卡车的共同特征为“燃烧汽油”、差异特征为“车速较快”。究竟“车速较快”,还是“燃烧汽油”与“汽车”具有相关性?这一问题的答案取决于为什么要禁止汽车进入公园。如果禁止汽车进入公园的理由是保护公园内的空气清新,那么“燃烧汽油”具有相关性、“车速较快”不具有相关性;在此情况下,汽车(电动三轮车)不成立,汽车(助力车)成立。而如果理由是保护公园内行人的安全,那么“车速较快”具有相关性、“燃烧汽油”不具有相关性;在此情况下,汽车(助力车)不成立,汽车(电动三轮车)成立。此外,如果禁止车辆进入公园的目的是既要保护公园内的空气清晰,又要保护公园内的行人安全(这是实际上更可能发生的情形),那么“燃烧汽油”与“车速较快”就具有独立的相关性;在此情况下,汽车(电动三轮车)与汽车(助力车)均成立。而如果这一规则的目的是要禁止那些“同时破坏空气清新与危害行人安全的行为”(这在实际上不太可能发生,但在逻辑上是可能的),那么只有当“燃烧汽油”与“车速较快”结合在一起(在某一案件事实中同时出现)时才具有相关性;否则,汽车(电动三轮车)与汽车(助力车)均不成立。

基于上文的讨论,我们可以提出针对规范弱类推中的一般性标准:对于任一规则R(如果F,那么G)、典型案例事实a、正在处理的案例事实b以及待考察的特征φ来说,当且仅当φ构成了规则R之所以要对a做G处理的理由时,φ与F之间存在相关性。从而当φ为相似特征而又无相关的差异特征时,F(b)成立。值得注意的是,由于受到考夫曼“类型理论”的错误影响,许多学者可能会认为类推“内在地”与所谓的“事物本质”相关,〔42〕对考夫曼“类型理论”的批判性考察,可参见陈坤:《法律现实化、类型思维与哲学诠释学:考夫曼类型学说的误区及其根源》,载《人大法律评论》编辑委员会组编:《人大法律评论》(第18卷),法律出版社2015年版,第144-166页。从而作为一种解释思路的类推也只能持有客观解释论的立场。但实际上,解释思路对于解释立场来说都是中立的。因为对于这里所说的“法律规则的理由”,可以有两种不同的理解。一种是,在真实的立法过程中,立法者是基于什么样的理由制定法律规则的;另一种则是,在当下的社会环境中,什么样的理由能够使相关的法律规则合理化或正当化。主观解释论者会持前一种理解;客观解释论者则持后一种理解。至于哪一种理解才是正确的(如果对这一问题的回答有正确与错误之分的话),类推解释思路本身并不能提供答案,也无任何倾向性。在笔者看来,我们没有必要在主观解释论与客观解释论之间做出选择,而是应该综合运用所有可能运用的资料来确定法律规则的理由;既包括传统上用来揭示“主观目的”的立法史资料、上下文语境等,也包括用以揭示“客观目的”的语言习惯、社会学调查、道德反思等。

现在让我们来看这一相关性标准是否符合上文所提出的限制。首先,对于一个赋予特定种类的事实构成以相关法律效果的规则来说,该种类的事实构成所具有的特征并不具有同等大小的意义。例如,对于“禁止汽车进入公园”这一规则来说,汽车是否燃烧汽油、最快车速能达到多少、具有几个轮胎、什么颜色、内饰如何等特征显然具有不同的意义。前两个特征可能构成人们之所以禁止其进入公园的理由,后几个特征则不太可能。这意味着,从前两个特征出发的类推可能是可靠的,而从后几个特征出发的类推则是不可靠的。因此,这一标准符合第一个限制,能够将可靠的类推与不可靠的类推区别开来。

其次,由于人们对案件事实是否满足规则所描述的事实构成的判断受到语言习惯的深刻限制;仅从事实与典型事实之间的相似特征与差异特征是否具有相关性出发并不能得出它是否满足规则所描述的事实构成的结论。以考夫曼提到的盐酸案〔43〕参见[德]阿图尔·考夫曼:《类推与“事物本质”》,吴从周译,学林文化事业有限公司1999年版,第89页。为例。盐酸与显然属于刀枪之间的相似特征(给人带来严重伤害)构成了德国刑法规定加重强盗的理由,因此盐酸与武器之间具有相关性。但这并不意味着所有那些能够给人带来严重伤害的事物均是武器,也不意味着那些不能给人带来伤害的事物均不是武器。如果某一事物在共享的语言习惯下明显属于武器的范畴,那么即便它不太可能给人带来伤害(例如因故障不能发射子弹的枪支),也是武器;反之,如果某一事物在共享的语言习惯下明显不属于武器的范畴,那么即便它可能给人带来严重的伤害(例如拳头),也不是武器。从这个意义上说,这一标准也符合上面提出的第二个限制。

五、结 语

法律解释的目标为判断案件事实是否满足相关的法律规则所描述的事实构成。为实现这一目标,有两种不同的总体思路。一种是传统思路,即通过界定相关概念的含义、揭示满足该事实构成的充要条件,并考察案件事实是否满足这些充要条件来判断;二是通过将案件事实与明显满足事实构成的典型案件事实进行比较,并考察相似特征与差异特征是否具有相关性来判断。后一种思路具有适用范围更广、可操作性更强,以及更有可能符合规范意旨的解释结论等多种优势。在运用类推解释思路的过程中,最关键的问题是判断相似特征或差异特征是否具有相关性。这一相关性应当结合规则的理由来判断。最后需要指出的是,类推解释思路并不是一种新的与语法解释、历史解释、体系解释等相并列的解释方法,而是一种新的与传统解释思路相并列的解释思路。解释思路与解释方法之间的关系在一定程度上类似于战略与战术之间的关系:一个是解决问题的总体思路,而另一个则是执行这一总体思路的具体方法。无论是传统解释思路,还是类推解释思路,都可以使用各种不同的方法。只不过在传统解释思路中,这些方法被用来揭示相关规则的事实构成的充要条件;而在类推解释思路中,这些方法则被用来揭示(主观解释论)或构造(客观解释论)相关规则的正当性理由。通过对规则理由的揭示或构造,我们得以确定相似特征与差异特征是否具有相关性,并得出正在处理的案件事实是否符合相关规则的事实构成的结论。