《孝经》的孝治思想研究

2022-11-17杨森

文/杨森

在中国思想当中,“孝”是立德之本,是一切优良品行的大前提。中国推崇“孝”的历史悠久,现有记载可以向前追溯到4000年前的父系氏族社会。在中国历史当中有这样一部经典,它将“孝”进行了一个全面且深入的阐释,成为后世以至现代人学习孝道的必读书籍,它就是《孝经》。

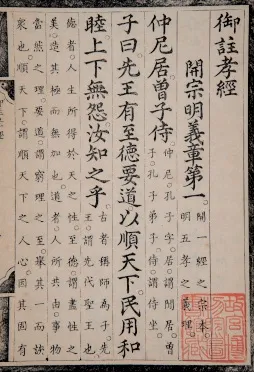

《孝经》是儒家十三经之一,其中所阐述的孝道以及孝治都是儒家重要思想。《孝经》相传是由孔子的徒弟曾参所著,曾参深受孔子所传,将孔子所传授的有关“孝”的思想集成为《孝经》。在《孝经》开篇开宗明义当中就表明,“夫孝,德之本也,教之所由生也”。将“孝”尊为一切德行的根本,是教化产生的根源。

习近平总书记一直重视《孝经》中“孝”思想的传播。早在1984年,时任河北省正定县委书记的习近平在《人民日报》发表题为《中青年干部要“尊老”》的署名文章,强调“学习老干部的坚强党性”“继承老干部的优秀品德”“大力发扬老干部的优良传统”“热情照顾好老干部的晚年生活”。文中提出的许多观点,至今仍很有现实意义。

● 《孝经》的思想内容

“孝”是恒常的自然法则。在《孝经》三才章中写道:“子曰:‘夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。天地之经,而民是则之。’”本句将孝道与天上日月星辰的运行、地上万物的自然生长同比,重点突出了它的永恒性,换言之,孝就是恒常的自然法则,是人类最为根本的品行。

从时间上来讲,人类尊崇孝道是亘古不变的,4000年前原始社会的舜帝“大孝感天”,广传于世;再到汉文帝刘恒为久病卧床的母亲“亲尝汤药”,因此以仁孝闻名于世;即使在今天,“孝”依旧是当今社会的主流思想,习近平总书记不止一次在讲话中强调孝道推行的重要性。

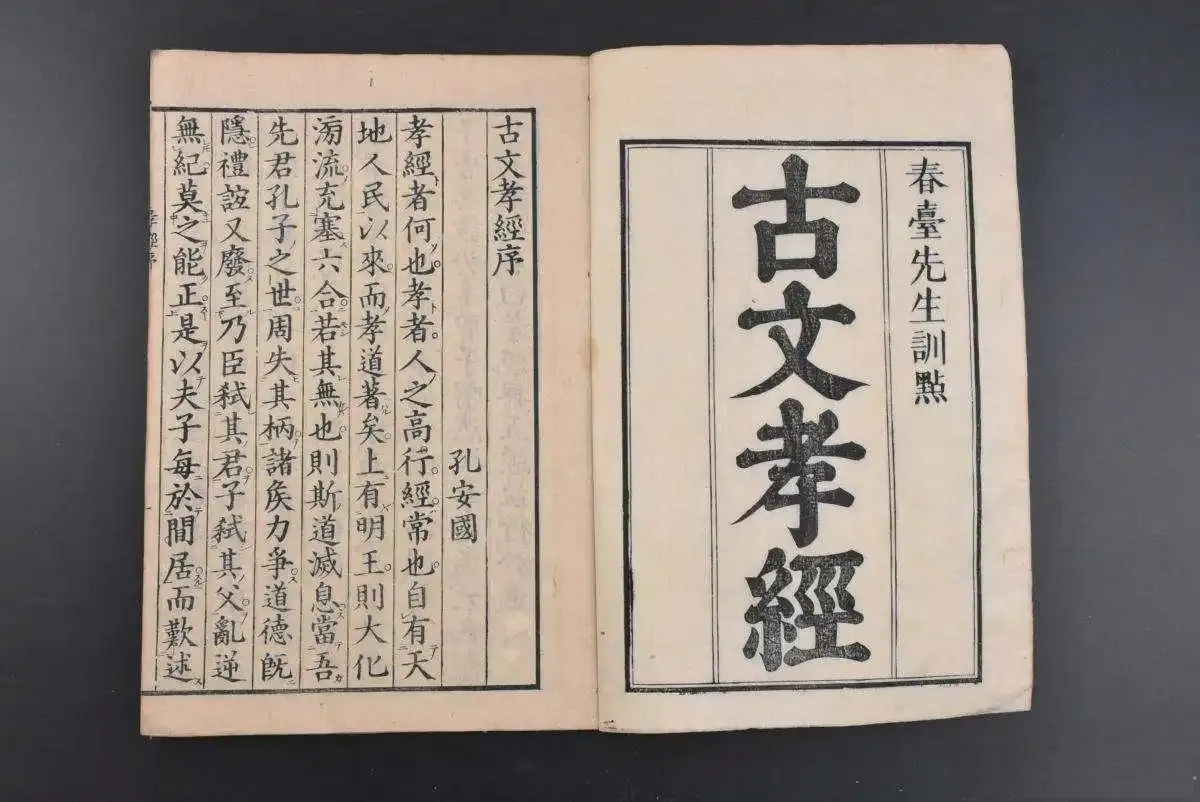

《御注孝经》,清世祖福临撰,清顺治十三年(1656年)内府刻本

从对不同人群的适用性来看,行孝与否不会因为身份高低贵贱以及种族差异而有所区别,也就是说,行孝是所有人都应做到的。但是在《孝经》当中也针对不同阶级群体行孝方式的差异进行了阐释,书中将阶级群体从高到低具体划分为天子、诸侯、卿大夫、士、庶人。天子应以身作则,倾心倾力侍奉自己的双亲并将德行教化施加于百姓;诸侯应保持富有和尊贵,守住一方社稷,使自己的黎民百姓和睦相处;卿大夫应在各方面严格遵从先代圣明君王的礼法准则,从而守住自己祖宗的香火延续兴盛;士应该忠心奉事国君和上级,保住自己的俸禄和职位,并守住自己对祖先的祭祀;作为最底层的庶人,就只需要把地种好,再保证行为谨慎,节省俭约,以此孝养父母。从天子到庶民,都离不开“孝”,这再一次印证了“孝”的永恒性。

“孝”的广义。《孝经》中的“孝”分为三个层次,“始于事亲,中于事君,终于立身”。

从事亲含义的角度讲,儿女行孝要先从爱惜自己的身体开始,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”。在保护身体的基础之上,再进一步做到赡养自己的父母,在孔子所处的时代,国家的养老机制尚不健全,要想使父母老有所养,就只能靠儿女。对父母尽孝最终极的目标,就是能够在社会中立身,为社会作出贡献,从而实现自己的人生价值,扬名于天下,让父母因儿女而骄傲。

从忠君含义的角度讲,“孝”不是要求臣民单向忠于国家,而是靠国家的德治让老百姓过上幸福美好的生活,从而使百姓心悦诚服地忠于国家。君主要先行关心自己的诸侯国,爱戴自己的臣民。孔子在给曾参传道的时候,特地拿古代圣明的周王作典范,周王会爱戴每一个下属的诸侯国,不会因为国的大小而有所偏见,从而使四方臣民欢心,发自内心地忠于自己的君王。在这样的君王带领下,其诸侯、卿大夫也都会受到影响从而效仿君主的行为,去爱戴自己管辖的黎民百姓,百姓自然而然地就会对自己的国家忠贞不二。

从立身含义的角度讲,“孝”的目标是让每个人都能实现自己的人生价值,为社会作出应有的贡献,从而不愧对父母的培养,不辜负国家的栽培,不枉费自己的一生。换言之,要懂得回报,竭尽全力地回报父母,回报社会,回报国家,这样才能达到最终的“孝”。

孝是治国的至德要道。在开宗明义章提到,“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨”。这里的“至德要道”就是指“孝”。孔子认为一个国家自上而下都遵从孝道,这个国家就能国泰民安。综合之前“孝”的三层含义来看,假如一个国家人人皆行孝,那么其繁荣昌盛是必然的。虽然人的能力有所差别,但是在一位明君的带领下,只要绝大多数人能够做到事亲层面,每个人老了都能受儿女所养,这个社会风气就已然是和睦的。而凭借剩余少数人达到忠君甚至做到立身的成功人士,他们作出的贡献会为国家的富强提供足够的原动力。由此看来,以“孝”为纲领对国家实行德治的思想,在当今中国仍然具有借鉴意义。

● 《孝经》思想的创新

“孝”的狭义概念在中国很早就有了,而《孝经》之所以能被后世尊为典范,是因为其中包含了自己独到且被大家认可的“孝”的新思想理念。

忠孝统一。任何一个品行兼优的人都会尽全力孝顺父母、忠于国家,但当一些极端情况出现的时候,尽忠与尽孝就会产生矛盾,这就是所谓的“忠孝不能两全”。就好比那些为抵抗外来侵略献出自己宝贵生命的英雄们一样,从狭义的“孝”来讲他们是违反孝道的。首先他们牺牲了,即伤害了父母给予的“身体发肤”;再一点,就是自己牺牲后,留下年迈的父母孤苦伶仃,后半辈子无人照顾。所以若只将“孝”局限于对父母尽孝,忠与孝永远不能两全。

但是《孝经》却将“忠”“孝”达成了统一。就二者之间的影响来讲,在广扬名章写道,“君子之事亲孝,故忠可移于君。事兄悌,故顺可移于长。居家理,故治可移于官”。其阐释了“忠”与“孝”二者是可以相辅相成的,一个人在家能尽心尽孝,那在社会上也能尽心侍奉自己的上司与君主,相反也成立。从这一点看来,《孝经》是对“家”“国”之间的关系进行了思考,二者之间息息相关,无法分离,如没有“国”,“家”又怎能安生;没了“家”,“国”也就失去了土壤,无从而立了。换言之,“国”就是大“家”,那么“忠”和“孝”其实就是一回事。

“孝”非愚孝。《孝经》所推崇的“孝”并不是一味地顺从父母或是君主。人非圣贤,孰能无过,“故当不义,则子不可以不争于父,臣不可以不争于君”。

若父母有过失,子女不能纵容,应带领他们朝正确的方向前进。《孝经》的作者曾参是位大孝子,有一次跟随父亲锄瓜,但不小心把瓜的根锄断了,他父亲一怒之下用棒子猛打曾参,但曾参对父母从来百依百顺,面对即将到来的暴打毫不躲避,老老实实地挨着,直到晕死过去。孔子听说了非常不喜,后来他向曾参解释,这种行为不是尽孝,反倒陷自己的父亲于不义。

臣事君更是如此。臣子若只想保住性命,坐享荣华富贵,而对君主错误的地方不加以指正,那么再贤明的皇帝最后也会变得昏庸无道。《孝经》当中这样写道:“君子之事上也,进思尽忠,退思补过,将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也。”中国历史上著名的明君李世民,他治理国家能国泰民安,实现“贞观之治”,绝对离不开他乐于听取诤臣谏言的关系,他手下最为著名的就是魏征,在魏征死后,李世民不禁感叹,“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴衰;以人为镜,可以明得失,朕常保此三镜,以防己过,今魏征殂逝,遂亡一镜矣!”可见,诤臣的“孝”对于君主治理国家是多么重要。

● 《孝经》“治国之道”的启示

《孝经》当中的先进思想是永恒的、经久不衰的。随着时代的推进,人们的风俗习惯与古代已经天差地别,虽然《孝经》当中有些具体的孝行已经过时,但在理念上,依然是万变不离其宗。

为青年人树立正确的人生观价值观。《孝经》中提到行孝要“始于事亲,中于事君,终于立身”,这是一个人正确的成长路程。但是现实当中,许多年轻人没有正确的人生观价值观,在成长发展的路上很容易被各种利益所诱惑,从而迷失了前进的道路,而年轻人是整个国家社会发展的主力军,所以帮助年轻人树立正确价值观对于他们个人乃至社会都是极其重要的。

“立身”是一个人循序渐进、脚踏实地的成长过程。而当今有许多青年人天天幻想着一步登天,运用好《孝经》中的行孝思想可以端正青年人不良的价值观念,帮助他们少走弯路,使每一个人都能在社会中找到属于自己的位置。

解决老龄化社会问题的“孝亲敬老”思想。2019年春节团拜会上,习近平总书记讲述了自己心中的“孝”与尊老敬老传统美德,“古人讲,‘夫孝,德之本也’。自古以来,中国人就提倡孝老爱亲,倡导老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼。我国已经进入老龄化社会。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安,关系社会和谐稳定”。由此看来,面对当今社会的老龄化问题,我们最应该做的就是弘扬“孝亲敬爱”思想。在这里,习近平总书记主张在孝顺自己父母的同时也要孝敬其他长辈,在大家共同努力下让全体老年人都能过上幸福快乐的生活。这正与《孝经》当中广要道章的内容相似,“故敬其父,则子悦;敬其兄,则弟悦;敬其君,则臣悦;敬一人,而千万人悦。所敬者寡,而悦者众,此之谓要道也。”其大意是如果每个人都能像尊敬自己父母一样尊敬他人的父母,那么社会自然而然就会变得和谐稳定。

《御注孝经》,清世祖福临撰,清顺治十三年(1656年)内府刻本

弘扬家国情怀。“家国情怀”是当今爱国主义思想的核心,是中国立于千百年不衰的核心思想之一。其阐释了“小家”与“大国”命运的统一,小家庭生活的美好离不开国家的繁荣富强,相反,“大国”的强盛也是基于每个“小家”的富足而实现的,二者相辅相成、相互依存。习近平总书记曾提到:“在家尽孝、为国尽忠是中华民族的优良传统。我们要在全社会大力弘扬家国情怀,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义、集体主义、社会主义精神,提倡爱家爱国相统一,让每个人、每个家庭都为中华民族大家庭作出贡献。”由此看来,践行“家国情怀”思想最重要的一步就是将在“小家”的尽孝与在“大国”的尽忠进行统一。

《孝经》的内容一直在体现“忠孝合一”“家国情怀”的思想,将臣子事君的忠与在家对父母的孝统一称之为“孝”。孔子认为,“国”对于每个老百姓来说都是一个大家庭,它的兴衰与每个小家庭的幸福美好有着紧密的联系,所以在为国尽忠的同时也是在为家尽孝。这与当今的“家国情怀”不谋而合。而时至今日,在这样一个信息繁杂的互联网时代,用《孝经》中蕴含的家国同构的思想教化老百姓,不仅有助于当今中国人了解古代先哲的智慧,增强民族自信,同时有助于爱国主义思想教育的加强,能激起人们尤其是青年人心中的爱国情怀,让他们发自内心地忠于国家,为国家作贡献从而实现人生价值。

● 结语

2000多年前战国时期礼崩乐坏,在如此混乱的时代,《孝经》问世。它的出现就是希望能在用最贴近老百姓的“孝”思想推动国家重新拾回礼乐制度,以德治国,从而让国家再次繁荣稳定起来。今天,中国全面建成了小康社会,正在向现代化社会主义强国进发,《孝经》所阐释的“孝”思想依旧是推动我们社会进步的源动力之一。我们这一代人肩负着实现中华民族伟大复兴的重要使命,需要立身践行《孝经》中适应当代社会的先进思想,在家尽孝,为国尽忠,为实现伟大的中国梦作出自己的贡献。