魏之琰及其家系新考①

2022-11-16漆明镜湖州师范学院音乐学院浙江湖州313000

漆明镜(湖州师范学院 音乐学院,浙江 湖州 313000)

明末海商魏之琰(1617—1689),字尔潜,号双侯,又名九官,善奏唱诗词乐。他携子定居日本后,将所唱歌诗作为家传乐承继,至其四世孙魏皓(1728—1774)时,方对外传授,并制成《魏氏乐谱》传世,日本称“魏氏乐”或“明乐”。该乐谱在近代逐步传回中国,中、日均有许多优秀文章、著作问世,本人也多次撰文分析其历史源流和解译其乐谱[1]。随着时间的流逝和研究的推进,近几年又有了新的史料、实物问世。笔者近年考察福建福清、泉州、日本长崎、京都、越南河内、会安等地,对魏之琰的身世及明乐在海外的传播有了更清晰的认识。

一、魏之琰在福建

关于魏之琰的出生时间和出生地,学界曾有较多不统一的说法,笔者已有相关论述:魏之琰生于1617年,与其兄魏之瑗同为福建福清人,相关佐证可见日本学者宫田安所著《唐通事家系论考》中收录的亲家刘宣义赠送的寿章图片。[2]

除了存见日本的家系论考、寿章、画像等资料外②详细内容可见魏若群先生译《明乐始祖魏之琰之家系考》,该文完整翻译了宫田安《唐通事家系论考》中涉及魏氏的章节,囊括魏之琰在日本的完整家系图,载《音乐文化研究》2020年第4期。,国内在近年又新发现了其家谱以及之琰原配夫人及儿媳的墓志铭。关于魏之琰的家世与故乡已有了非常明确的佐证。

(一)钜鹿魏氏福清文林堂家谱

笔者有幸于2018年4月寻访至福建福清,通过福清黄檗文化促进会结识了魏氏宗亲魏若群先生,由他带领前往福清东瀚镇魏氏总祠后,参阅了魏之琰的家谱。

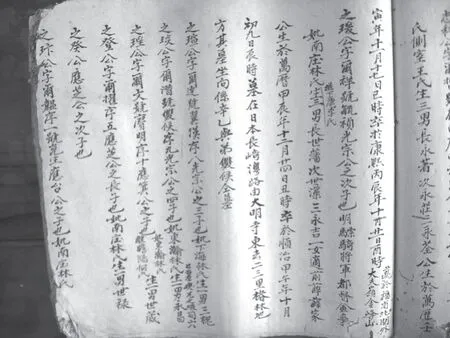

魏若群先生于2015年4月19日在老家东瀚镇存留的手抄本族谱中,发现了魏之琰、魏之瑗的记载(见图1、图2)。魏先生继而在2015年7月15日的《福清侨乡报》上发表了《魏之琰:东瀚明末东渡的大音乐家》一文,在此之前,村中其他长者对之琰、之瑗的事迹并不知情。

按此本家谱谱序中标明的时间来看,誊抄的版本应源于明朝宣德十年(1435),续修于乾隆十六年(1751)。家谱的原封面已不存,现存封面由20世纪80年代的一位老者重新装订并书写谱名。

福建魏氏从魏看入闽开始,衍成上百支系,福清文林堂是其中较大的一个支系,系内还有不少支系分谱,如西坊和高堦房等。魏若群先生发现的载有魏之瑗和魏之琰二人信息的家谱虽由老者题名为《文林堂钜鹿魏氏总谱》,实则属于文林系中的西坊支系谱,现保存在东瀚镇高堦房内部。福清文林堂的魏氏总谱和其他支系分谱,历经多次抄写、续修和焚毁,近年整个家族又全力对文林堂各支系保留的存谱进行了汇总、续写和印刷,并于2019年10月15日—17日在福清东瀚镇魏氏总祠举行了祭谱仪式。

图2.文林堂钜鹿魏氏总谱(实为西坊支谱)中载有魏之瑗与魏之琰的页面

在存留于东瀚镇魏氏总祠的总谱《文林魏氏宗谱》①该总谱现存东瀚镇魏氏祠堂,民国壬申年(1932)年续修,宣纸四开本、丝绸织物封面。封面缺谱名,可名为《文林魏氏宗谱》或按首页所题“润州派分罂山文林世系全图”命名。中,抄录了前代多位族亲编修的谱序,其中以南宋进士、大理寺评事魏吉甫(希甫)写的谱序为最早,撰于宋朝绍熙四年(1193)。魏吉甫原名魏希甫,做官后更名吉甫,家谱中录作“希甫”。作为福清魏氏文林堂谱最早的纂修者,他认为魏氏起源于周朝姬姓,后以“毕”为姓,因受封于魏地故用“魏”姓。希甫祖上可追溯至魏锜,在晋怀帝永嘉元年(307),魏锜之孙魏咏从邢州钜鹿郡迁到润州上元县小郊村曲阳②因迁出地为钜鹿郡,故魏氏又常自称钜鹿魏氏。,即从河北迁入江苏。至唐天佑元年(904),族中魏看带着他的家人从江苏迁入闽地,先居住在玉融(今福清市)清远里,后继迁平南里六十都石罂山(西仓)。以魏看为入闽第一代,其后代及族亲衍成上百支系,分布福建各地。

魏看长子魏先随父而居,为罂山魏氏支祖,生二子魏贵、魏应(石坑房支祖)。魏贵生四子,长子魏郁(七世)择居于文林,成为文林北宅支祖,魏郁的后代魏吉甫(希甫,第十二世)即西坊支祖,此支衍至二十八世为魏之琰、魏之瑗。

魏之琰和魏之瑗在西坊支系谱中有如下记载:“之瑗公字尔祥,号毓祯,光宗之次子也。明骠骑将军、都督佥事。妣南庄林氏,继下廉李氏。生三男,长世藩,次世藻,三永吉,一女适前薛薛家。公生于万历甲辰年十二月二十四日丑时,卒于顺治甲午年十月初九日辰时,墓在日本长崎澳路,由大明寺东去二三里,椿林地方,其墓坐向系辛乙,与弟双候仝墓。……之琰公字尔潜,号双候,序九,光宗公之三子也。妣东瀚林氏,生一男永昌。墓与兄之瑗同。”(见图2)

图3.崇福寺钟铭(笔者2018年7月摄于崇福寺)

家谱的发现对于之琰兄弟二人的信息都较之过去有了一些补充:(1)明确两人为福建福清东瀚人氏,较之过去的记载更为精准。(2)对于二人的祖辈和后辈都给出了新的补充,两人为魏希甫后人,魏光宗之子,并非如饭冈直子(Naoko Iioka)在Literati Entrepreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade(《膏粱文人:魏之琰与东京和长崎的丝绸贸易》)③新加坡国立大学博士学位论文,2009年。该论文文献掌握量十分庞大、深入,囊括了魏氏家族的通信、荷兰人和英国人的各种记录等,是笔者重要的参考资料。中所述,认为魏氏兄弟是魏体明的后人。(3)交代了魏之瑗的生卒信息为1604—1654年,过去关于魏之瑗的出生时间常为“不明”。(4)补充了魏氏兄弟及家人的身份信息,如之琰的父亲魏光宗为太学生,长兄魏志科(字尔哲,号存白)为武生,次兄魏之瑗(字尔祥,号毓祯)为“明骠骑将军、都督佥事”。同父的两位哥哥尚武,之琰尚文。之瑗的官职较高,已是从二品,但笔者遍查《福清府志》《福建通志》《福清县志》,并未在职官志、武举中找寻到他的相关信息,考虑到魏之瑗在17世纪40—50年代已是活跃在越南—长崎生丝贸易舞台的重要角色,其时整个海域的贸易都受到郑氏家族的掌控,其官职或为郑氏所封。

(二)魏之琰次兄魏之瑗(毓祯)

魏毓祯其人其事,鲜见于各类史志,因壮年早逝,尚未归化日本,故也未能在住宅唐人的记载中留有一席之地,还常被人认为其名是对魏之琰的误写。1647年,崇福寺铸有一口大钟,上载捐银名目,宫田安在《唐通事家系论考》中认为钟铭中所写“魏之瑗”是“魏之琰”的误写,这个观点实际有误。笔者亲往长崎崇福寺见过此钟,铭文清晰,记作“佛弟子魏之瑗喜舍一百五十两”(图3),魏之瑗是捐银最多的施主。

相比而言,魏之瑗的相关记载反而多见于西文记述中。1645—1654年间,他在亚洲海域给荷兰人带来了巨大的生丝贸易竞争,他的名字在VOC(荷兰东印度公司)的记载中时常出现,被视为劲敌。荷兰人将他的名字记作“Itchien”。笔者曾向魏若群先生求证,Itchien的发音与福清话中的“毓祯”很接近,荷兰人还根据他的身体特征称呼他为“独眼中国人”(One-eyed Chinese)。受当时海上贸易的大环境影响,他与郑氏颇有渊源。

明朝把军防财务支出重点放在北方陆地边界,对沿海实行朝贡和海禁政策。宁波之乱后,嘉靖4次下诏海禁,中日官方贸易的断绝扩大了中国海外商品需求市场,私人海商势力激增,郑芝龙、刘香等海盗势力崛起。郑芝龙后被明政府招安,相继剿灭了其他海盗集团并两次击败荷兰人,后成为福建总兵,为海商提供海上保护。①明代背景多参考自刘强.海商帝国:郑氏集团的官商关系及其起源,1625—1683[D].天津:南开大学,2012:263-289。17世纪40年代,郑芝龙开通了福建到长崎的直航,可以从国内获得的货物就不从东京(Tonkin,今越南河内,后文中提到的东京均指河内)引进,但中国出口到日本的生丝价格较高,河内的生丝在当时就很有市场。原本1635年前,日本人和葡萄牙人是东京到长崎的生丝贩卖主体,但日本幕府数次颁布“锁国令”,禁止日本人参与海上贸易,1635年后又因反对基督教的缘故断绝了与葡萄牙人的交易。随即日本主要的生丝贸易对象更换为中国私人海商和荷兰东印度公司(VOC),长崎是唯一交易港口。[3]154-155

在郑芝龙大势时期,他向东亚海域的私人海商提供了他们所需要的海上贸易安全保护,同时也征收不菲的税金,没有郑氏令旗者不得来往于海上。后来郑成功时期也继承了这一制度,向纳税的船只发放令牌,税金成了郑氏军费收入之一。鉴于此,能在东亚海域的丝绸贸易上有重要地位的魏氏兄弟与郑氏应有一定的关系。

1650年代开始,VOC在河内的生丝市场已竞争不过魏之瑗,被迫转去孟加拉国收购生丝后再前往长崎贩卖,由于路途变远,实际上增加了成本,获利有限。变故出现在1653年,之瑗和何斌的船此年从长崎去东京,在生丝短供、出现竞价的这一年里,仍然收获较多。[3]94-96何斌又名何廷斌,荷兰人称其为“Pincqua”,是郑芝龙的旧部,17世纪20年代随芝龙到台湾,1640年后他的父亲在台湾成为荷兰通事,他本人至少在1650年前后也成了荷兰通事,同时又是可以替小商人担保的大海商,生意范围很大,贸易地遍及东亚,包括马尼拉、巨港、巴达维亚、东京、广南、长崎等地,在广南也娶了当地妇人为妻。②此信息见载《热兰遮城日志》,转引自王昌.17世纪大员华人何斌考略[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013(5):101。当时中国海商在广南做贸易,都会按当地政策要求,娶一个越南妇人为妻。魏氏兄弟虽主要的贸易区在越南北部,但也娶了武氏諠。他在1656年被荷兰人派遣去和郑成功谈判时,建议郑成功收复台湾,并在此事上起着极为重要的作用。[4]

1653年7—8月,之瑗与何斌的船离开河内,在这一年里同往同返,两人是良性商贸关系的可能性胜于竞争敌对关系。虽览遍史料未见之瑗与郑芝龙关系的直接记录,但考虑到家谱记载他的官名为“明骠骑将军、都督佥事”,官位不小却在正史中查无此人,且此时所有海上通商者都受到郑氏的庇护,之瑗会在东亚海域的丝绸贸易中拥有不容忽视的地位,被荷兰人视为眼中钉,完全没有后台背景是很难做到的。因此,有理由推论其是郑氏的属下。

回程时之瑗却没有如期出现在长崎,他的缺席让荷兰人十分高兴且获利不少。根据《长崎荷兰商馆日记》所载,1653年8月23日何斌和国姓爷(Koxinga,即郑成功)的船一起入港长崎。[4]98令人疑惑的是,何斌船与之瑗船是同时从东京出发的,但同时返回长崎的却是郑氏的船,之瑗的船不知所踪。

1654年7月20日—25日间,之瑗出现在河内,8月20日返回长崎后,11月17日重病而亡。饭冈直子根据古贺十二郎的通信解读1653年他缺席长崎的原因是前往福建接之琰。笔者认为此说有疑,原因有二:一是之琰与安南王族女武氏在1650年已生下魏高,不可能在1653年才离开福清老家。二是受到洋流和收购生丝需要的时间等因素影响,从长崎出发到东京的最佳时间是每年2—3月,返程在7—8月为最佳,错过这个时段就要再等来年出发。所以之瑗没有成功返航长崎却于次年回到河内应是途中遭遇了阻碍。

此外,笔者注意到1653年10月21日郑成功给荷兰商馆写信,提到他的所属船只3个半月前在从广南返航途经广州的航线上遭到荷兰人的抢劫,并写信要求对方退还。[5]已知同行的何斌同时在做东京和广南的贸易,是否之瑗在离开后河内后又前往广南采买货物?是否这艘被劫的船是之瑗所在的船?未可得知。又或者,郑成功除了庇护海商和向海商征税外,临战时也会征用商船加入,之瑗是否在返程被征用入战,亦不可得知。事实就是此年之后,之瑗重病而亡,或伤或病,已不可考于正史。一界大海商只出现在西洋人的日记、通信中,由衷体现出一种历史缝隙中的神秘感。

魏之瑗的死亡地点也有争议,宫田安在《唐通事家系论考》中说他在1654年11月死于越南东京。笔者遍查《新纂校订隐元全集》与《即非禅师全录》,未见之瑗亡于东京的记录,只有其弟魏之琰在1658年11月请即非禅师为其兄做法事的记载,未提及下葬或移墓。而在《长崎荷兰商馆日记》中,确实有这一时期独眼中国人(即Itchien)的活动记载:1654年8月3日,“独眼中国人出现在东京,破除了他被捕的谣言。”1654年8月21日,“独眼中国人于昨夜从东京返回长崎,给奉行所带去信函。”[6]故此点笔者倾向于认同饭冈直子认为他亡于长崎之说。

1655年,魏之琰继承了哥哥的船队,开始了海上贸易,同年4月之琰与其他檀越邀请隐元禅师(1592—1673)来长崎,同年6月27日迎隐元到庙。隐元禅师对两国文化交流有极深影响,尤其对日本禅宗影响深远,后成为日本国师。他离开福清黄檗山万福寺时,带了20名弟子,乘坐郑成功的商船来到长崎①乘坐郑氏的船一说的论证详见毛一波.南明史谈[M].台北:台湾商务印书馆,1970:98。,首住兴福寺,后入主崇福寺,之后在宇治建万福寺。隐元禅师与郑成功、郑彩关系密切,与长崎诸船主海商、唐通事亦交往密切。

虽无法在正史中找寻到魏氏兄弟与郑成功及其家族之间的直接记载,但总有一些零星的线索透露出一些联系,譬如:(1)之瑗与何斌同行;(2)颇受魏氏兄弟敬仰的隐元禅师与郑氏家族交往深厚;(3)1663年2月之琰曾遣两艘船前往广南,5月再去东京收购生丝,荷兰人记载他的船上载有很多货物和100多人,包括郑成功的士兵。[3]102在《五大商曾定老等私通郑成功残揭贴》中,由于曾定老私通郑成功,暴露出郑成功潜伏在内陆五大商会的存在[7];《延平王户官杨英从征实录》中又提及“仁、义、礼、智、信、金、木、水、火、土”[8]10种商行的名称,其具体的分工和经营均未提及,清政府探查出来的也只怕是冰山一角。魏之瑗有明代官职名,两兄弟都在郑氏掌控的海域上做着富可敌国的贸易,或均为郑氏秘密商会成员也未可得知。

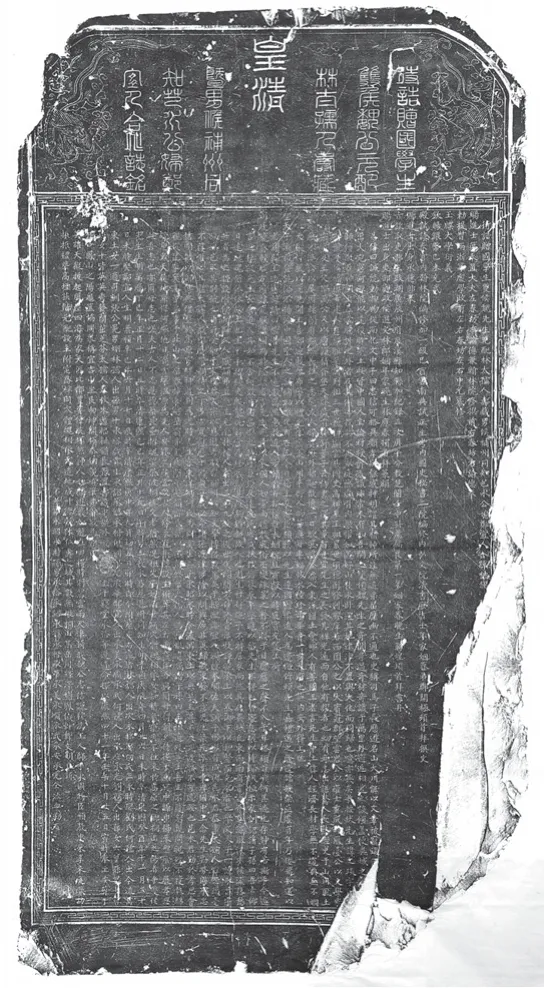

(三)魏之琰发妻林氏与其长子永昌之妻的墓碑

2015年,福建省泉州海外交通史博物馆征集到一方魏之琰原配夫人林氏及长子永昌之妻郑宜人的合葬墓志铭,题“待诰赠国学生双侯魏先生元配林太孺人寿藏男候补州同知芑水公媳郑宜人合葬志铭”,撰文者为姻亲郑开极(1638—1717):“赐进士第、奉直大夫、左春坊、左谕德、兼翰林院修撰、前右春坊、右谕德、奉敕提督两浙等处学政、前左右春坊、左右中允、纂修玉牒、大学衍义、钦赐银币,己未年充武殿试读卷官、内翰林院编修加一级、巳酉云南典试正主考、内国史秘书二院编修、内弘文院清书庶吉士、年家姻眷弟郑开极顿首拜撰文。”(见图4)墓志铭全部原文可见薛彦乔、陈颖艳的《魏之琰生平及相关史事考》[9]。 郑开极在该墓志铭中对魏之琰着墨较多,但其撰文在1702年, 此 时魏之琰留在福建的长子魏永昌已故,郑开极在描述魏之琰时有些事迹与日本、安南记述不同,塑造了一个他理想中的游历境外的人物形象。关于此点,可参考叶少飞的《17世纪东亚海域华人海商魏之琰的身份与形象》一文中的详细论述[10]。该墓志铭的发现,亦是对魏之琰为福建人的又一佐证。

图4.墓志铭拓本(笔者2018年4月与魏若群先生同行,在泉州海外交通史博物馆见到该拓本)

二、魏之琰在越南和日本

魏之琰至少在1650年以前就居住在了越南东京。其次兄毓祯在经营“东京—长崎”间的生丝贸易时,两兄弟延续了与当地人做生意要娶越南妻子的做法,之琰娶了据说是安南王族的武氏諠为妻,1650年生下魏高。毓祯去世后,之琰从1655年起正式现身东亚海域的海上生丝贸易。

(一)之琰在日、越商政界的地位

荷兰人记载之琰为Gickouquan,取音“九官”。毓祯去世后,之琰将东亚海域的生丝生意经营得越发壮大。他的商业地位同样鲜见有载,只能从与VOC的一些摩擦和记载中窥见。据VOC记载,1657年荷兰人认为之琰凭借雄厚的本金几乎垄断了河内—长崎的生丝贸易。至1663年,已失去“台湾”据点的荷兰人对魏氏带来的压倒性丝绸贸易优势采取了激烈的举措,双方冲突在这两年达到了最高峰。各国去东京的贸易商船主要停靠在近河内的宪庯,荷兰人的商船较大,常取道太平海口入太平江到宪庯。中国商船略小,常取道大安海口,从底江转府里江再由红河到宪庯。[3]31-325月17日,荷兰人有两艘从巴达维亚到东京的船与武装的日本商船发生火并,在近东京的沿海维修,宾斯霍滕(Bunschoten)顺势武装了4门加农炮,在8月之琰的两只船返航之际进行了攻击,将它们堵在底江(Sông Đáy)。

此时之琰人在长崎,新遣武装好的船再次前往东京,于1664年3月抵达。荷兰人仍然对其拦截,并用炮火威胁北越当局的郑柞(1657—1682在位)不能再与之琰有贸易往来。5月17日,巴达维亚总督马特索尔科(Joan Maetsuyker)下令继续保持袭击之琰的船,同时假借散布郑柞要放走之琰的船的虚假消息,拦截了所有往来日本的船只。之琰对此事的处理方式比较迂回,并没有采取直接火力对抗的方式,而是与越南郑主和日本幕府将军沟通,由他们向荷兰人谈判施压。①堵船事件参考Naoko Iioka(饭冈直子).Literati Entrepreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade(《膏粱文人:魏之琰与东京和长崎的丝绸贸易》)[D].新加坡:新加坡国立大学,2009:102-104.)从之瑗时代开始,魏氏家就十分注重经营与越南王族间的关系,荷兰人注意到他们来河内收购生丝时,会带给王室大量珍贵的礼物[3]93-94。同时他们与德川幕府的关系也十分紧密,在这段时间里(大约1664—1665),朱舜水给魏之琰去信,希望之琰助他留住日本。从朱舜水和之琰的通信中可知之琰颇受幕府将军德川光圀的赏识。②朱舜水给之琰写信的年代判断详见叶少飞.17世纪东亚海域华人海商魏之琰的身份与形象[M]//广东省社会科学院海洋史研究中心主办.海洋史研究 第17辑.北京:社会科学文献出版社,2021:103-128。事实上,日本的贵族与他也有生意往来,在日本人禁止出海的背景下,他们也会私下参与出资承包一些货物,通过贩卖获利。这样的运作比较隐蔽,本人无须亲自出海。之琰船上甚至有幕府将军(德川光圀)承包的货物。[3]117-118

在日本与越南政府的施压之下,1665年荷兰人终于松口。凭借郑主亲签的信函,之琰商船在被堵两年后于该年7月被放走,至少有一艘在8月回到长崎并登记。之后的两年里,之琰不再派船去东京,转而去广南(南圻国)。次年,之琰派去广南的船出现在了会安,长住会安的角屋七郎兵卫③本姓松本,做着日本与广南间贸易的朱印船主。托之琰船上的长二哥带银两给长崎的两兄弟。这一时期可能又与广南的阮氏结缘,所以在1673年的夏天,角屋七郎兵卫在广南的儿子吴顺官帮阮氏太子托信之琰,欲借军费白银5000两。吴顺官带给之琰的那封信中,写信人自称安南太子,根据园田一龟等学者考证,该信来自广南,其时广南阮氏已自称王,故推断写信人是阮福演④广南贤主阮福濒(1648—1687在位)之长子。(1640—1684)。根据信的内容可知这已不是第一次借款,至于这次是否借款,尚未见十分确切的定论。⑤相关文章可参见:(日)园田一龟.安南国太子致明人魏九使书考[J].罗伯健,译.中国留日同学会季刊 第3卷第2期通卷第7号.新民书馆股份有限公司,1944:50。另可见叶少飞.17世纪东亚海域华人海商魏之琰的身份与形象[M]//广东省社会科学院海洋史研究中心.海洋史研究 第17辑.北京:社会科学文献出版社,2021:103-128。有意思的是,之琰既与北越郑主有贸易往来,也与它的敌对势力广南阮氏有交易,这实属罕见。其中关窍,未有详细记录,仅从这些事件和信函中,可见之琰的巨鳄手腕,非一般商人可比拟。

之琰在越南南北通吃。在日本,是德川光圀赏识之人,更于1672年携魏高、魏贵二子和仆人魏熹⑥魏熹(1659—1712),名熹,讳喜宦,字伍伯,后改名魏五平次。越南东京人,1698年任东京通事。一起定居日本,获得了日本长久居住权。迁居日本后的之琰享有着极大的殊荣。其一,他保留了原有姓氏,只有他的儿子和仆人在1679年改姓“钜鹿”。其二,之琰获准保留明朝人的装扮,直至去世。其三,当时的中国人在日本主要居住在长崎一带,之琰获得游历京都、大阪的许可,是十分罕见的。他在游历中还有幸获邀在宫中演奏了明乐,并获得了天皇的赞许,被赐了酒和果子,此雅事也奠定了他被后人尊称为“明乐始祖”的基础。⑦按宫田安的《唐通事家系论考》所载,入宫演奏是在1673年,饭冈直子将此事计入1672年。整个游历阶段跨度1672—1673年,笔者认为是合理的。

鉴于他在日本、越南政界地位之高,至1674年,巴达维亚总督约翰内斯·坎普斯(Johannes Camphuijs)在信中指出:之琰在日本町年寄和商界中的威望很高,结束对他的敌对。

(二)膏粱文人

之琰在日本商政界颇有地位的原因,除了其为本金雄厚、富可敌国的商人外,其自身的文化根基也起了很大的作用。在宗教方面,当时的日本高度崇尚佛教,之琰是捐修长崎崇福寺的大檀越,也与隐元禅师交往密切,与当局没有信仰冲突。此外,之琰还惠及长崎民众,捐修常盘桥等。

在文化交流方面,之琰是典型的明代文人审美,喜吟诗作乐,颇识雅趣。一方面做着富可敌国的生意,一方面又善于做一些吟诗作乐、爱玩风土等雅趣之事。其时日本对于中国的文人文化非常向往,他能带过去的是明代士阶精英文化的交流,这是同为日本海外贸易商荷兰人做不到的,所以他在日本政界和商界都有着很高的声望。至之琰去世后80年左右,田中平兵卫参观彭城氏⑧即彭城清八郎,魏皓的兄弟,因姻家彭城仁左卫门之孙义藤太分家别居后,让他继承了唐通事职务,故而与钜鹿氏分家,称之彭城氏。(参见宫田安.明乐始祖魏之琰之家系考[J].魏若群,译.音乐文化研究,2020(4):113-129.)居所,仍对魏之琰所修凌云阁⑨1665年之琰在长崎酒屋町建凌云阁,后因火灾现已不存。笔者亲往长崎寻旧址,几番周折,发现原本的酒屋町已更名为荣町。赞赏不已,并作图录入《笠翁居室图式》的开篇:“余往昔游长崎,尝观豪族彭城氏之居,有客亭一基,及木石假山。自言其祖为明人魏九官,航海来于长崎,爱玩风土,遂兹卜居,什器重物一一赍来,所有之客亭假山,皆是明世之旧物,选后几岁,数般修葺,皆尽依倚乎旧样,不加些增损。因思中华堂室之制,尽书画上记之耳。所面见者,其唯彭城氏之居乎。”随后附了“魏九官居亭并假山水”图[11](见图5)。

之琰的居所颇有雅趣,之琰面见天皇时所唱奏明乐亦为佳话。田中平兵卫参观豪居时,凌云阁主人已是之琰四世长孙魏皓(即钜鹿民部)。魏皓擅长绘画与音乐,后在京都教授之琰家传的歌诗乐,名噪一时。他和他的弟子们流传下来的《魏氏乐谱》(50曲)、《魏氏乐器图》《凌云阁六卷本魏氏乐谱》《魏氏乐品弹秘调》等,开启了后世明乐的传承和研究,也让百年之后的学者注意到曾经活跃在东京—长崎丝绸之路上的魏氏大海商。

至于之琰在越南是否有魏氏乐的传承,笔者前往越南汉喃研究院收集了一些乐谱以比对,大多乐谱年代不明,且与魏氏乐关系不大,唯有一首《关雎咏》,与国内传承的多首《关雎》相比,与《魏氏乐谱》卷一中的《关雎》有些近似。(见谱例1)

越南汉喃研究院所藏《怡情雅调》(见图6),撰写人与年代不详,谱式为工尺谱,附歌词者,均为一字对一音,其旋律以五声音阶为主。毕业于汉喃研究院的叶少飞教授根据该谱的笔迹判断,其应是20世纪初从法国远东学院根据原本抄写回来的资料。由于越南音乐近现代改良后不再使用工尺谱,故该谱应该是更早时期的传谱。朱熹《仪礼经传通解》中的诗经传谱和朱载堉《乡饮诗乐谱》中的《关雎》也是一字对一音,但三者之间旋律大相迥异。《怡情雅调》中的《关雎咏》囊括了完整的五段歌词,每段歌词对应的旋律不尽相同,但其中某几句重复率较高,贯穿全曲,如谱例1所示,“b”和“c”有数次的重复。对比《魏氏乐谱》卷一中的《关雎》,四句之中,“b”的旋律也重复了两次,与越南《关雎咏》中的“b”在核心音调上是一致的。而两曲在起始句a时,都主要以宫音和羽音为核心音,只是二者互为倒影。

之琰在毓祯在世时就在河内娶妻生子,在越南生活过若干年,但他是否在当地有音乐活动,没有任何记载。只有在英国东印度公司(EIC)的记录中提到宪庯当地的官员与英国商人交流的时候会请来乐人,在英国人的住所奏乐演唱,以此可推断他们与福建大海商交流时也会涉及音乐的交流。[3]182回说《关雎咏》一曲,从歌词到旋律特点,都可以判定是从中国传入越南的歌诗,就目前流传的《关雎》各乐谱来看,其旋律与魏氏乐中的《关雎》更为接近。

图5.

图6.《关雎咏》局部谱面

(三)之琰的助手林于腾

1667年,之琰50岁的时候身边首次出现了一位重要的助手,即林于腾,荷兰人和英国人将他的名字记作“Nitthoe”,描述其为“长发中国人”,生卒年不详①笔者试图从之琰原配东瀚林氏家族中寻获线索,虽有魏若群及东瀚镇乡亲协助,但暂时未有所获。。据载,此年12月13日,第28号东京船船头林于腾向唐通事会所申请出口丁银66800两。①饭冈原文写作9月30日,笔者查看其引用的《唐通事会所日录》卷1第62页原文后,改记为12月13日。17世纪中期,日本的白银流出量大,银矿出现枯竭,从1668年开始禁止银和铜输出,由于中国船商结算多用白银,所以允许唐船输出纯度相对较低的丁银等。1669年,日本解禁铜输出,铜贸易开始进入繁荣阶段。[12]笔者认为受当局货币政策影响,林于腾从1667年年底开始备案丁银出口数量,这在之前并未出现过。饭冈判断他为之琰工作是有道理的,因为《唐通事会所日录》原文载林于腾是“船头”[13],即掌管船上事务的船老大,但其他资料中关于之琰的记载都是“东京舶主”,二者有别。

随后至之琰去世,期间每次之琰派船出海,东京那边就有林于腾活动的记录。1672年,英国东印度公司(EIC)的人到达宪庯,托林于腾带信给在日本的David Stephens,于腾拒绝带信,只承诺口头捎信对方,告知他们已顺利抵达越南。EIC的人也想打开与日本的外贸市场,但由于英国国王娶了葡萄牙人做王后,所以日本并不能接受和他们的贸易。鉴于对基督教的严禁,林于腾不敢帮英国人带信返航。此年宪庯发生大火,当地房屋多竹制,所以大面积被烧毁,EIC无处可住,被当地长官安排到于腾的瓦房入住,他的房子大到可以装下英国人的货物。1673年林于腾再次赴东京收购了不错的丝,7月返航长崎。英国人每天盼望他到东京,再次托他向日本带信,仍遭到拒绝。荷兰人注意到这一年只有唯一一艘之琰的中国船前去东京并在9月返回长崎,因此他们记载的这艘船和英国人记载的应是同一艘。据此可判断,林于腾是之琰的代理。②此一年里从长崎出发到东京并返航的商船仅有一艘,所以EIC和VOC记载的船应为同一艘,这可以成为林于腾为魏之琰工作的另一佐证。1674年荷兰人注意到之琰只派了一艘船前往东京。这一年只有两艘中国船到东京,另一来自巴达维亚。与1673年情况相同,长崎那边记载了之琰的船出港,在东京就有林于腾的活动记录,且此年又只有一艘长崎—东京的中国商船,故林氏与魏氏关系紧密。

从1673年开始,越南南北战争白热化,加上东京饥荒和骚乱,丝的产量降低,到东京的中国商船越来越少,这预示了东京生丝市场的衰落。有时一年也收不到足够多的生丝,林于腾1687年开始有3年没有返回长崎。1689年之琰病逝,林于腾回到长崎,匆匆整修了船只后又出发东京,途中船只漏水,艰难到达东京后,传递了之琰的死讯。东京水位太高不利于修复船只,于腾打算弃船,但最终仍冒险回长崎,船员一路舀水,艰难到达长崎。

东京的一些中国个体商曾向之琰借过钱,他们交给于腾1100克生丝和一封书信作为还款凭据,表示生活已有好转,不会因为之琰去世而不还钱,代请转交魏氏的后代。与VOC的船相比,中国船在亚洲海域的竞争上始终具有优势的一个原因,就是VOC船上的船工都是雇员,需要支付工资,而中国船上的每个船员同时又是个体户,他们根据自身经济状况或者向船主借款投资该船的货物,再通过海运贩卖获利,所以船主并不支付工资,从而缩减了成本。[3]250-251

之琰病逝后,东京与长崎间的生意开始逐渐衰退。期间之琰在越南的妻子去世,林于腾往返给在长崎的魏高、魏贵传递了消息,在1708年将旧货卖给了来自宁波的中国商人后退出海外生意。饭冈直子认为这是他最后一次出现在历史记载中。③林于腾1672—1708年的活动事件均参考Naoko Iioka(饭冈直子).Literati Entrepreneur: Wei Zhiyan in the Tonkin-Nagasaki Silk Trade(《膏粱文人:魏之琰与东京和长崎的丝绸贸易》)[D].新加坡:新加坡国立大学,2009:111-166.但笔者2019年与丁克顺、叶少飞二位学者前往宪庯,于天应寺外碑刻处见永盛五年(1709)功德石碑,载“大明国福建广东各井弟子喜助功德 林于腾古钱三贯”字样。又有林于腾参与捐修纪念越南山南镇抚黎廷坚的祠庙的记载,其功德碑有“保泰四年”(1723)“林于腾捐古钱五十贯”的字样。④详情参见叶少飞.越南黎朝郑主时代华人身份转变与认同[J].海交史研究,2022(1):36-58.按越南碑刻中存留的林于腾记载来看,他应返回了安南生活,未留长崎,也未见其定居日本的记载。

(四)之琰的越南妻子武氏諠

武氏諠(1636—1698),魏之琰第二任妻子,越南人。15岁生魏高,26岁生魏贵,后改嫁黎统瑾,生了一子名黎廷相,一女黎氏玜。考虑到女性生育年龄的局限,武氏改嫁后又再生一女一子,且其子在1689年母亲去世与魏高魏贵兄弟通信时已有功名,是一名儒生,故她的改嫁时间不可能在之琰去世(即1689)后。笔者判断她应该在1672年之琰迁居日本后改嫁(37岁后)。据此,饭冈直子认为1681年之琰还和于腾一起各乘一船出海到东京,笔者认为是不可能的,一者彼时之琰已虚岁65,年纪较大,富可敌国的他无须亲自出海;二者之琰在1672年携二子迁居日本后就不可能再返回东京,因此东京的武氏才会改嫁,且还能再婚后又生育一儿一女。笔者认为比较合理的判断是船体印有于腾和之琰的名字,不代表之琰本人出航。

关于武氏諠是安南王族之女的说法,见于钜鹿氏《由绪书》等资料中。笔者留意到,魏氏兄弟在东京的活动时期里,当时掌权的郑主是文祖郑梉和其子弘祖郑柞,郑梉之妃(即郑柞之太妃)中,有一位名武氏玉璜(又作玉礼)⑤生日失详,锦江县石磊社人,洪仁公之女。见《郑氏玉谱记》,丁克顺教授提供善本扫描件,第53页。。之琰所娶所谓王族之女不可能是一位郡主,因为名字中没有带“玉”字,有可能是武氏玉璜族亲中的女子,但具体是何人,笔者前往河内汉喃院查询多本家谱仍未果。武氏后来葬于清化省古都社,笔者也曾前往今日的清化省古都村寻访武氏諠及其丈夫子女的信息,均无所获,当地现存的黎姓祠堂,已没有黎廷家相关。

从一份乐谱到魏氏兄弟,从品笛歌诗的文人身份到东亚海上丝绸贸易的霸主,正史中未见有载,却可以关联出一张巨大的网,与明乐相关,与海上贸易相关,与郑氏父子相关,与福清商圈相关,与唐通事相关,与德川将军相关,与黄檗宗的多位著名禅师相关,与朱舜水相关,与明乡人相关,与反清复明或有相关,不一而足。提笔前尝览各种书籍年余,亦只窥得冰山一角。这之中的隐秘值得细细品味,不是凭一人之力就能揭开全貌,期待更多其他相关领域的学者们更深入的查证。

(特别鸣谢:魏氏宗亲魏若群先生、福清黄檗文化促进会、越南汉喃研究院丁克顺教授、叶少飞博士、留日学者黄胤嘉。)