西体歌剧的“咏叹”与“宣叙”①

——以唐建平歌剧《郑和》创作的主题思维为例

2022-11-16刘加柱徐州高等师范学校江苏徐州221116

刘加柱(徐州高等师范学校,江苏 徐州221116)

申 慧(中央民族大学 音乐学院,北京100081)

我国当代歌剧事业呈较快的发展态势,其中“西体歌剧”以其饱满的美声音色与丰富的西方管弦乐队表现力,深受我国观众青睐。作为我国“西体歌剧”创作领军者,唐建平的歌剧作品充分展现了个性化思维,并取得了较好的实践效果,《郑和》便是其中一部。该剧由江苏省演艺集团出品,2016年10月20日首演于南京保利大剧院。该剧是在我国“一带一路”倡议下诞生的,脚本源于我国明朝“郑和七下西洋”的历史事件,它再现了郑和的伟大壮举,叙述了我国古代“海上丝绸之路”的鼎盛繁华,表达了大航海时代中国与世界和平交往的积极面貌。《歌剧郑和(选段)》共有5首分曲主题,分别是《起航》《牵星,沿着你的方向》《诗一样的航行》《他的笑像父亲一样》《却好似天各一方》,它们极具代表性,显现出了作曲家的歌剧主题创作风格。

目前,对唐建平歌剧创作的相关研究主要从以下几方面有所体现。

1.专门对唐建平歌剧作品的评析。其一是从“我者”角度出发,即作曲家本人从创作经验角度进行自述。如唐建平《我的歌剧记忆及我对歌剧创作问题的思考》[1]。其二是从“他者”角度出发,对某一部歌剧作品进行评析。这类研究又可细分为两方面。一方面是以音乐创作技术为切入点的分析与评论,如李吉提《史诗品格、中国气派——评歌剧〈运之河〉》[2]、朱婧燕《歌剧〈这里的黎明静悄悄〉宣叙调的运用与处理》[3]等。另一方面是侧重于文化表达或审美聆听感受的综合式评论,如顾春芳《自然之情与平凡人性的“神圣显现”——评歌剧〈这里的黎明静悄悄〉》[4]。

2.对中国歌剧的研究中,涉及对唐建平歌剧创作的述评。如李吉提《中国西体歌剧音乐创作的得与失》[5],就述及了包括唐建平的《贝拉日记》在内的“西体歌剧”在我国的发展情况。

综上,以“西体歌剧”视角对唐建平歌剧研究的成果极其有限,歌剧《郑和》虽已被业界关注,但以创作技法为着眼点的研究暂未出现。因此,本文一是以唐建平《郑和》为契机,对李吉提先生提出的“西体歌剧”相关论点进行探讨;二是对歌剧《郑和》从主题创作(创作角度)进行探讨,对这部歌剧的“西体中用”理念进行思索。

一、“西体歌剧”概念辨析

关于中国当代歌剧的命名与分类问题,学界尚未达成绝对统一共识。从目前的学术动态来看,主要存在两种趋向。

其一,以“民族歌剧”泛指中国当代所有歌剧类型。如李梓郡在其博士学位论文《新时期以来中国民族歌剧表演艺术研究(1976—2016)》[6]中,将“民族歌剧”分为广义、狭义两范畴,对广义“民族歌剧”界定为“泛指所有中国人创作和演出中用中国人的语言讲述中国人故事、表现中国人生活的歌剧作品”。这种将歌剧前的定语“民族”与“中国”视为对等的宽泛指代现象,显然是在刻意强调“民族性”,而对中国歌剧复杂的历史成因以及多样化的创作范式有所淡化。

其二,关注到中国歌剧的复杂性,不将歌剧前的“民族”与“中国”两形容词对等看待,而是根据历史语境、艺术特征等综合因素将中国歌剧进行分类。大部分学者支持后者,其中最具代表性的是李吉提先生与居其宏先生的观点。

李吉提先生于《中国西体歌剧音乐创作的得与失》一文中将中国歌剧分为“民族歌剧”与“西体歌剧”两类[5],并从创作特征角度分别给予了较为细致的界定。居其宏先生在于《当前民族歌剧若干问题之我见》一文中将中国歌剧分为“民族歌剧”“正歌剧”“歌舞剧”“歌曲剧”“新潮歌剧”5类,并分别进行了多方面质性描述及相关举例[7]。

两位学者关于中国歌剧分类的见解各有其道,但也存在一定的共识性,体现为:第一,关于“民族歌剧”从称谓到艺术特征的描述基本一致。第二,关注到我国当代借用西方歌剧模式创作的、有别于“民族歌剧”的一种歌剧形式的特征及其发展状况,这就是李吉提先生界定的“西体歌剧”。从居其宏先生对歌剧分类方式及特征描述上可以看出,他所指的“正歌剧”与李吉提先生提出的“西体歌剧”在概念的内涵方面具有异曲同工之处,而“西体歌剧”与“正歌剧”两概念是否能够等同看待,尚不能妄加论断,但能够明确的是,歌剧《郑和》属于“西体歌剧”或“正歌剧”范畴。而本文之所以采用“西体歌剧”这一概念,主要基于本文的问题着力点,即“西为中用”歌剧主题在歌剧《郑和》创作中的运用方式,这就与李吉提先生已有的对“西体歌剧”的界定及相关研究形成逻辑关联,也就更易于解释创作方面的具体问题。

二、“西体”主题与“美声”基础

西式歌剧旋律分为歌唱性较强的咏叹调与叙述性较强的宣叙调。咏叹调以华丽的旋律特征,体现出美声唱法的声腔共鸣魅力;宣叙调则为戏剧的展开起到必要的叙述作用。中国的西体歌剧也是以美声唱法为歌唱音色,在写法上一定程度借鉴了西方咏叹调与宣叙调的写法,从而将美声的魅力呈现出来。

(一)《郑和》咏叹调主题解析

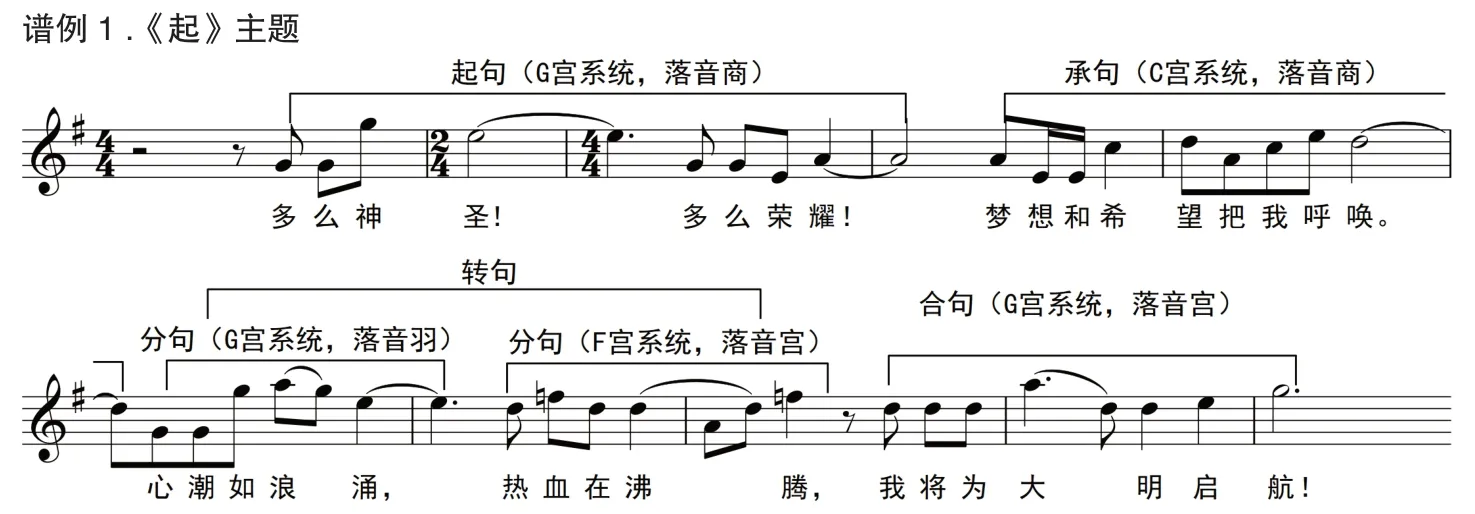

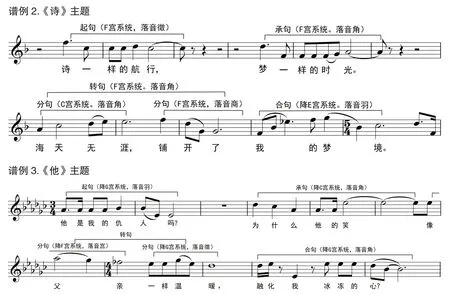

唐建平先生十分注重发挥出歌唱旋律的引领性作用,正如作曲家本人所言:“歌剧虽是戏剧与音乐的综合体,但歌剧音乐中‘歌’的精彩对于歌剧的成功而言往往事半功倍。”[1]咏叹调是从歌词的韵调与节奏感出发,建构成为与歌词相匹配的旋律动机,再从动机基础上衍生出不同乐汇。这种手法在器乐作品中较为常见,而与一般性(如以我国民族调式为基础)的“曲调作曲”写法有明显不同。在《郑和》选段的5首分曲中,《起》《诗》《他》《却》4首为抒情性较强的咏叹调旋律,前3首的主题均为“起承转合”式四乐句构成的乐段。因此将结构相同的《起》《诗》《他》主题分别解析并进行比较,能够发现作曲家对《郑和》咏叹调旋律处理的一般方式。

《郑和》旋律虽融入了江苏民歌元素,但各主题材料并非局限在江苏地域传统音乐上,而是呈现出泛化的中国旋律风貌。江苏地区传统方言语调柔和,传统民歌也受其影响而呈现出以小幅度音程(如小三度)为主的进行以及迂回式的旋律线条特征。比如,在《茉莉花》《孟姜女》等广为流传的江苏民歌中,小三度进行成为民歌中最具代表性的核心材料。《郑和》最能体现江苏地区传统音乐特征的因素,也正是以小三度为核心音程的设计。如在谱例1中,《起》主题中的小三度作为核心音高组织“细胞”贯穿于该乐段的每一乐句之中,且第一、三、四句中在开始或结束处位置出现,突出了核心作用。但不同于江苏传统核心音调的是,该剧除了小三度之外,另一个重要材料也不容忽视,即具有呼唤式色彩感的纯四(或五度)进行,用在句中时,连续四、五度音程增添了华丽的歌唱艺术效果(如谱例2合句开头),而在句末的用法则强调了该音程特有的力量感而赋予旋律积极性(如谱例3承句)。

《起》主题(谱例1)表现的是青年郑和起航之前的情景,抒发了郑和高亢激昂的情绪。该乐段整体上为G混合利底亚调式,但每乐句又自成一个的五声调式。第一句为G宫系统,落音为商(a1);第二句为C宫系统,落音为商(d2);第三句第一小分句为G宫系统,落音为羽(e2),第二小分句为F宫系统,落音为宫(f2);第四句为G宫系统,落音为宫(g2)。

《诗》主题(谱例2),表现青年郑和的浪漫情怀,整体上为F伊奥利亚转C多利亚调式,各句的五声化体现在:第一句为F宫系统,落音为徵(c2);第二句为F宫系统,落音为角(a1);第三句第一小分句为C宫系统,落音为角(e2),第二小分句为F宫系统,落音为商(g2);第四句为降E宫系统,落音为羽(c2)。

《他》主题(谱例3)表现林寄儿内心挣扎,整体上为降B洛克利亚调式,各句的五声化体现在:第一句为降G宫系统,落音为羽(♭e1);第二句为降G宫系统,落音为角(♭e2);第三句第一小分句为降F宫系统,落音为角(♭f2),第二小分句为降G宫系统,落音为徵(♭d2);第四句为降G宫系统,落音为角(♭b)。

《郑和》的主题在调式、调性意识上显现出了民族化意识,虽然各主题整体上形成了类似于西方中古调式结构的音阶构架,但旋法显然与西方中古调式“四音列”级进式的语汇模式截然不同,而是更多地呈现出中国传统的调式结构思维。谱例1—3的主题以乐句(或分句)为单位,乐句内的旋律发展在五声调式结构下以核心音程为带动,乐句间的发展运用调式扩张、转调手法使不同乐句整合,整体上五声性旋律音响感十分突出。

从谱例1—3看出,3首分曲主题音域:《起》从e1至 a2,《诗》从 f1至 g2,《他》从 ♭e1至 ♭a2,九度或十度的旋律幅度对于人声来说跨度较大,且旋律线条具有“大波浪”式的跌宕起伏,连续的四、五或八度大幅度音程跳进成为常见方式,甚至“直上直下”的走向成为旋律发展过程中向高潮冲刺或者回落的典型音乐语汇(如谱例2 的“转”句)。从主题乐段整体上高潮布局来看,分明地体现着“黄金分割”美学原则。各主题段顶点音:《起》的a2、《诗》的g2、《他》的♭a2,基本都处于旋律的“黄金分割点”位置作为主题达到高潮的象征,而结束句往往再次形成小型高潮以获得强有力的终止感。

句法的一般原则是,“起”“承”两句的形态联系最为紧密,且五声调式感十分鲜明。如《起》的“起”“承”为相同的商调式(a商与d商),句末音与句头音相同,两句音高组织可构成“C-D-E-G-A”五声音列;《诗》的“起”“承”调式调性完全相同,两句音高组织可构成“F-G-A-C-D”五声音列;《他》的“起”“承”句调式调性虽不同,但主音音级相同,即使不能整合成完整五声音列,但旋律仍然从各自的调域体现出五声性的音程语汇。“转”句带来对比与新意。以长音为句读将乐句划分成两个小分句,分句之间以小二度衔接,从而丰富其调式色彩。如《诗》“转”句中的 e2-f2,《他》“转”句中的 ♭f2-♭e2,《起》“转”句中小二度虽然间隔一音,但并不影响其调式变化产生出的新奇效果。“合”句的调式调性具备对“起”句的回归意识,回归方式多样:《起》调式、调性完全一致;《诗》调式不同,调性一致;《他》调式一致,调性不同(同宫系统)。主题具有宽广而舒展的抒情气质以及昂扬的旋律性格。

(二)《郑和》的宣叙调主题解析

西方歌剧的宣叙调分为两种,一种是带有西式美声运腔特点的“干念”式宣叙调;另外一种是带有旋律与伴奏,但节奏较为紧凑、歌唱性不强的“叙咏”式宣叙调。《郑和(选段)》中唯一一首宣叙调《牵》属于后者,即“叙咏”式。《牵》以浑厚男低音映衬出“老年郑和”的沧桑经历,紧凑性而复杂多变的节奏设计加强了主人公急切的倾诉意愿。中国歌剧的宣叙调创作一直被认为是难点,尤其是西体歌剧,一味模仿西方歌剧朗诵性的“念”,或者模仿中国传统戏曲式的“念白”都不太合适,前者带有过于“西化”的审美,后者又与“西体”整体的咏叹调格格不入。因此,介于曲调与非曲调之间混合状态的“叙咏”式宣叙调,是唐建平调和中西审美差异的有效手段。

从《牵》主题乐段(谱例4)中可以看出,音高组织具有调式、调性思维。第一句在E宫五声调式下构建,落音为角(#g);第二句E宫六声调式下构建,落音为商(#f);第三句在D宫、E宫两五声调式的复合下构建,落音为宫(d1);第四句延续了第三句D宫、E宫两五声调式的复合,落音为商(e1)。整体来看,该段的调式是从E宫系统开始转至D宫系统结束,调性中心音为E。

宣叙性的体现,主要通过“以点带线”方式,将同音反复音调主线与其他走向音调相结合。例如,以“牵星”开头的两字均为“阴平”,恰好将其设计成同音动机,反复之后“看到了”三字中的实词“看到”均为“去声”,下行走向的旋律语汇“e1-#c1-#f”与之匹配,“看到了”第二次出现时,并未按语调走向建构旋律,而是强调了“同音反复”动机。值得注意的是,与咏叹调类型的主题一般结束于长音的写法不同,该句通过短促“在那”对应的两个同音以“煞尾”方式结束,从而模糊了乐句之间的边界,更贴近语言化的表达方式。此外,力度上的设计非常精致细腻,仅在第一乐句的8个小节中,就标记有四个固定力度记号及两个力度渐变记号。节奏的多样设计、力度的强弱对比、丰富变化结合重音及保持音的强调,将歌词语态的“轻重缓急”表现得淋漓尽致。

(三)《郑和》的词曲结合特征

在声乐作品的创作中,无论是西方还是中国的音乐作品,主题旋律都需要考虑歌词所蕴含的语调、节奏、语感因素。尤其是中国声乐作品创作,从中国传统戏曲中的声腔系统中汲取了很多经验。于会泳在《腔词关系研究》中提出了“腔词音调关系”“腔词节奏关系”“腔词结构关系”,并且对“腔从于词”现象给予了解释,认为“唱腔保全自行规律地去主动服从唱词”[8]。

《郑和》的主题体现着一定的“腔从于词”理念。其一,在“腔词音调关系”中,作为旋律走向的设计基础,以汉语歌词为基础的腔性因素散发着汉语的声调韵味,使其听感十分顺畅、不拗口。如谱例1—3以及该剧所有的旋律,均为根据带有汉语“平上去入”四声的“依字行腔”,并且在句式上与歌词自然形成了对应关系。但是,旋律音高设计并非简单而机械地与歌词语调走向一一对应。唐建平先生对此早已积累了经验,他曾提出:“很多剧目唱段中过度注重词韵的自然声韵,而导致唱段整体上拖沓,缺少弹性和艺术化情绪的对比与宣泄。”[1]这与于会泳提出的“唱腔保全自行规律”的前提条件类似,即在处理声调时候应充分考虑到音乐自身的发展逻辑。如谱例3唱词“他是我的仇人吗”中的“仇人”二字都为“上声”,但旋律却以向下五度的进行与之匹配,这样从音乐上更能够体现出歌词语境中含有的悲切情绪,并为其后句的“为什么……”在高音区出现的“呐喊”般音调以及上升式旋律线留下准备空间,形成“先抑后扬”的发展格律。其二,在“腔词节奏关系”上,《郑和》主题也基本符合其唱词的一般规律。在节奏上体现为通过长时值强调实词。如谱例1 中的实词“神圣”“荣耀”就比虚词“多么”在时值上长得多。其三,“腔词结构关系”上,《郑和》主题较为贴合歌词的结构特点。比如,谱例2中的“诗一样的航行”“梦一样的时光”这样对仗结构的唱词句式,在旋律中亦体现为句式相同的两句。

三、“西体”与“西为中用”

我国音乐面貌在横向音高组织、纵向多声组织等多方面特质上均不同于西方音乐,在歌剧音乐创作上不可能、也没必要完全依照西方模式,因而对西方歌剧创作手法有效取舍,实现西式歌剧理念“为我所用”,才是西体歌剧创作上需要考量的重点问题。正如李吉提先生所说:“为了达到‘西体中用’的目的,作曲家非常注重西体歌剧与中国音乐语言、风格和中国审美观念相互融合,并以此彰显中国特色。”[5]歌剧《郑和》的主题创作思维,有效地在“西体”形式基础上实现多维度的“中用”理念,这主要体现为如下四点创作思维上。

第一,调式、调性的“模糊性”思维。西方巴洛克、古典、浪漫时期的歌剧,主要以运用大、小调式体系为主,并且旋律的进行与和声序进逻辑基本保持一致,带有鲜明的功能性特征。这显然与中国的“五声性”旋律基调相冲突,然而完全运用中国民族调式,又不易于表现出西式咏叹调所承载的美声唱法特色。这就需要作曲家将中、西创作特点相融合,统筹安排调式、调性。唐建平的“调和”方式,是以利用五声性的旋律音组为基础乐汇进行调式扩张,但并非随意“游走”,而是将主题的旋律轮廓限定在一定的中古调式范畴之内,这样就使得主题旋律既具有“中式”五声性的乐感,又具有“西式”调性运动的丰富性,以中古调式潜在的“模糊性”达到调和“中西”调式矛盾的成效。

第二,句式、句法的“平衡性”思维。西方咏叹调主题的句法结构多样,对称的、非对称的句式都很常见,较为重视不同乐句之间的对比关系。而中国音乐的旋律思维向来注重“重复”思维以使主题凝练,因此句法上也呈现出“上下”句式、“起承转合”句式这样带有变奏手法的常见句式结构。歌剧《郑和》中的四首主题(谱例1—4),均是在“起承转合”句法结构下发展的,展现了“中式”乐句句法思维。

第三,旋律起伏的“综合性”思维。西方音乐的旋律在高潮逻辑的设计,有助于歌唱抒情性的发挥,比如旋律横向发展中的“黄金分割点”处,常常作为旋律的高点音,并且相对独立的结构一般都有一定的高潮设计。尤其像“女高音”“男高音”这样明亮透彻的音色,在主题旋律中充分展现出极限音区的音色,甚至是“花腔”式的华丽片段,都是西方歌剧主题的常见样态。歌剧《郑和》主题(谱例1—3),均显现了高音区的设计,以表现出音色的高亢特点,这借鉴了西式咏叹调思维,但在旋律的装饰上并没有运用过多华丽性语汇,而是通过较少的修饰来强调出“字正腔圆”的“中式”歌唱审美特质。

第四,词曲结合的“中国化”思维。无论是咏叹调主题,还是宣叙调主题,都要紧紧围绕歌词的韵律,注重以汉语四声的语调来建构旋律音的走向,无论是宏观上旋律线条起伏,还是微观上音程设计,无不遵循语言的音调化因素。需注意的是,咏叹调词曲要紧密结合但不必刻板,如咏叹调主题除了歌词语调外,还要考虑旋律的流畅性与逻辑性,实现从语言美到音乐美的转化。宣叙调主题除了叙事性表达,也需要承担音乐功能,在细碎的、繁多的歌词模式下,通过音乐性的更多渗透使其艺术化的表达更突出。

综上,唐建平在西体歌剧的主题设计中,对主题形态进行有意识地调控,在吸收西方歌剧主题的样态基础上,融入“中式”的旋法思维,赋予了“中式”咏叹调华美气质,深化了“中式”宣叙调的可听性,体现出了西体歌剧表现力中独特的歌唱艺术魅力。