早期青白瓷的工艺演进及其原因

——以景德镇窑为中心探讨青白瓷起源问题*

2022-11-16冯冕

冯 冕

(景德镇陶瓷大学)

关于青白瓷起源问题,学术界历来有不同观点。早在20世纪70年代末,冯先铭首先关注了景德镇青白瓷突然出现,并很快形成独特风格蔓延到江南各地的现象,认为这是由于景德镇青白瓷模仿青白玉质感效果,满足了人们对玉器这种珍贵工艺品的需求而形成的[1]。黄义军通过统计晚唐五代墓葬出土瓷器发现,中晚唐开始南方地区出土白瓷增多,五代十国时期白瓷在南方出现普及的趋势,提出青白瓷是为了模仿白瓷,但由于南方地区原料铁含量较高的局限性而偶然生产出的产品[2]。熊春华等从制瓷工艺的角度比较了景德镇五代白瓷和宋代青白瓷,延续青白瓷是模仿白瓷而偶然创造的观点[3]。崔明芳等通过分析繁昌窑青白瓷产生的历史背景、技术特点,得出繁昌窑青白瓷是模仿北方定窑白瓷生产过程中偶然烧成[4]。这些研究中,大多学者都强调青白瓷是在模仿白瓷生产中,受南方制瓷原料铁含量较高的局限而“歪打正着”的结果。但是如果仅仅强调原料因素,解释青白瓷的起源就会遇到一些问题:首先,正如黄义军的研究,南方较早生产青白瓷的窑场几乎都有生产白瓷的历史,如果原料含铁量高导致只能生产出白中泛青的青白瓷,那么这些窑场在生产青白瓷以前为何能生产出白瓷呢?特别是景德镇在元明清三代仍然生产出优质的白瓷。其次,我国制瓷原料的铁含量分布不均,北方同样大量存在铁含量较高的原料,如唐代磁州窑也由于胎、釉中含铁量略高而生产过釉色介于青、白之间的“青白瓷”[5];唐五代邢窑白瓷的积釉处也普遍呈现泛青的现象。为什么这些北方窑场与南方窑场一样皆具备“歪打正着”生产青白瓷的原料条件,却都没有真正发展出青白瓷呢?

景德镇窑不仅是成熟时期青白瓷的代表,也是早期生产青白瓷的窑口之一。本文以景德镇窑为对象,分析早期青白瓷与五代白瓷的工艺差异,认为青白瓷的产生不能以原料单一因素进行解释。从工艺角度来说,是原料、制釉、烧成等多方面工艺技术共同演进的结果,而这一些演进与景德镇窑业扩大生产规模有高度相关性。

一、青白瓷的工艺特征

《中国陶瓷史》一书对青白瓷的定义是“宋代以来景德镇窑为代表烧制成的一种具有独特风格的瓷器,因为它的釉色介于青白二色之间,青中有白和白中显青,因此称青白瓷”[6]。这个定义是以青白瓷的釉色特征,即介于青白二色之间,予以界定。虽然南方五代到宋期间,生产青白瓷的窑场众多,但至今学界仍然认可青白瓷以景德镇窑为代表,这不仅是由于景德镇在两宋时期青白瓷生产规模巨大,还在于其生产的青白瓷釉色特征最为显著。因此我们可以首先确定成熟时期青白瓷的工艺特征,然后探查早期青白瓷是否具备这些工艺演变的趋势,用以辨析青白瓷的产生是偶然因素还是工艺刻意改进的结果。

景德镇宋代成熟时期青白瓷的色调量化分析表明[7],青白瓷釉的色调角在120.75°~176.02°范围内,对应黄绿色和绿色;饱和度集中在4.69~8.34之间,属于低纯度等级,因此呈现浅淡的青色;明度集中在77.4~85.5之间,接近白色,属于高明度范围,所以有青中闪白的明朗之感。成熟的青白瓷之所以能呈现这种特色,张福康[8]早已对工艺因素进行了总结:釉的铁含量在1%左右并在还原气氛下烧成;釉层的厚度在0.3毫米左右,印花和刻花处更厚可达0.6毫米,由于釉层较厚,釉色迭加就给人以青绿之感;青白瓷釉熔融较透,清澈透明,没有残留物相,入射光不会产生散射,因而釉色不受干扰而呈现它本身的色调。

可见,成熟青白瓷所呈现独特釉色,是由于釉中含有一定量的铁元素,清澈的石灰釉釉层较厚,并在控制良好的还原气氛下烧成。只有满足这三个条件青白瓷才能产生。那么早期青白瓷是否具备了这些工艺特征,还是仅仅满足釉中一定量的铁含量这一项因素呢?

二、早期青白瓷的工艺演进

景德镇早期生产的青白瓷虽尚未形成典型风格,但不能忽视的是,已经与五代白瓷在釉的配方、釉层厚度以及烧成气氛的工艺技术上有了明显不同,这些差异都暗示从五代白瓷到早期青白瓷有工艺上的演进。

1.早期青白釉与白瓷釉配方的不同

首先,早期青白瓷釉的配方与五代白瓷釉配方不同,意味着早期青白瓷的出现虽然紧承五代白瓷,但并未完全复制白瓷釉配方,体现了制釉配方上的工艺演进。

表一中青白瓷数据和白瓷1、2的数据来源于景德镇陶瓷大学古陶瓷研究所测试的笔者提供的10个早期青白瓷和2个五代白瓷标本,实验采用能量色散X射线荧光光谱仪对标本釉层的化学组成进行测试分析。五代白瓷3~10的数据来源于张茂林的研究[9]。将两种瓷釉中主、次要元素数据进行比较,可看出早期青白瓷较五代白瓷釉成分上的两点显著变化:

表一 景德镇早期青白瓷与白瓷釉化学组成

(1)CaO、Na2O、MgO的含量在早期青白瓷釉中波动范围要比在五代白瓷釉中更大。这意味着早期青白瓷釉的配方不如五代白瓷釉的配方稳定。有可能是配釉原料改变而造成的,即所用釉灰中草木灰以及釉石发生变化,说明此时釉的配方正处于探索阶段。

(2)P2O5、CaO、MgO在早期青白瓷釉中的含量比五代白瓷釉中的含量显著增加。由于釉中的P2O5主要来源于草木灰,CaO、MgO主要来源于制釉灰的石灰石,这暗示青白瓷釉中的釉灰较五代白瓷釉中的比例增加。

五代白瓷釉与早期青白瓷釉配方差异表明,后者并非对前者直接继承,尤其是在五代白瓷生产已经质量较佳的情况下,青白瓷釉配方所显示出的不稳定,正说明并非完全复制已经成熟的白瓷釉配方。青白瓷釉中釉灰的增加使氧化钙的含量提高,能够使釉层形成更清透的效果。青白瓷的仿制实验也证实,在釉中增加釉灰的比例,是烧成成熟青白瓷釉色行之有效的手段[10]。从配方显示的两点变化可见,早期青白瓷在制釉配方上进行了新的探索,且尚不成熟。

2.釉层的厚度

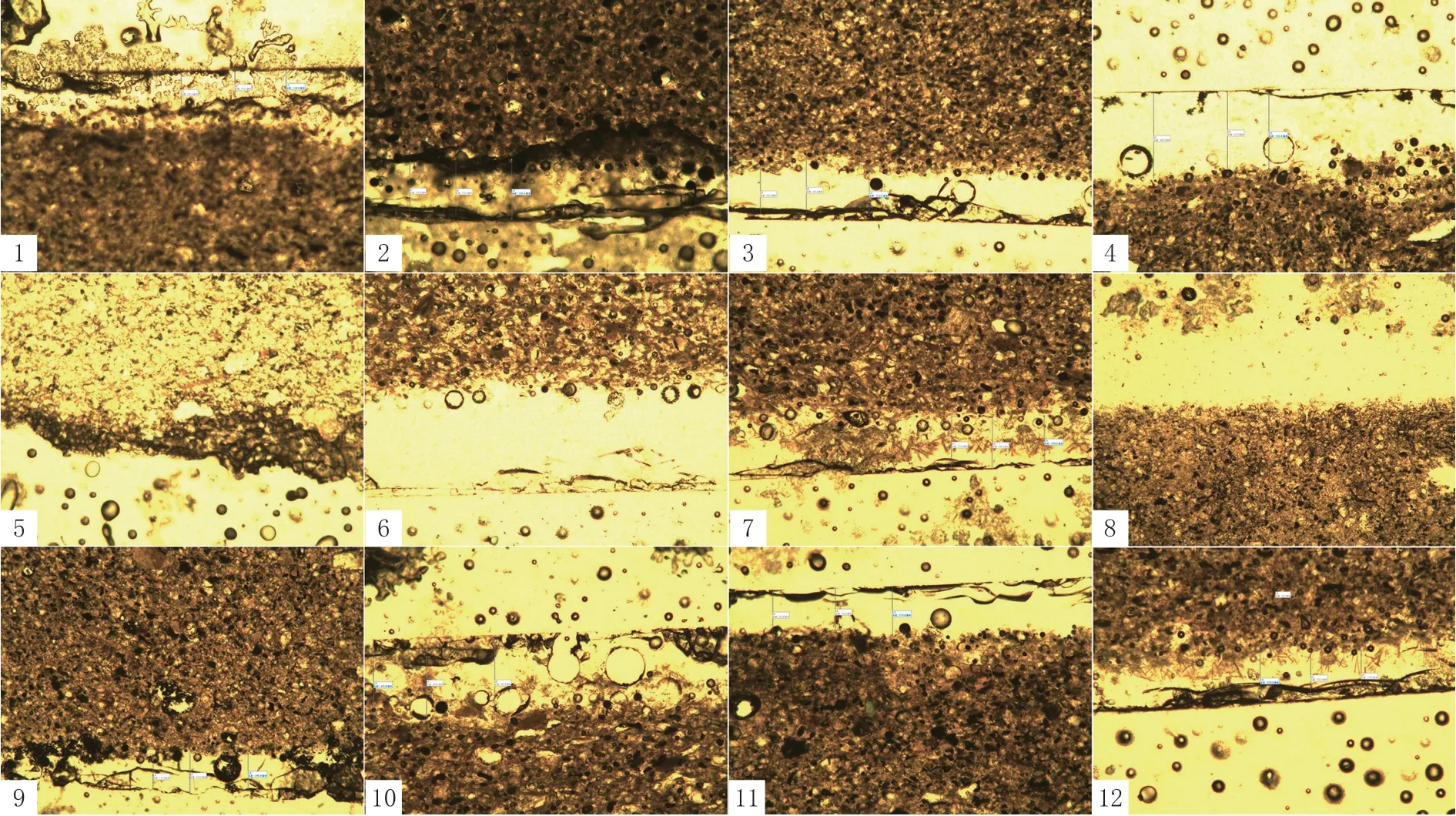

笔者测试了早期青白瓷10个标本和五代白瓷2个标本(图一),非积釉处剖面的显微结构显示,早期青白瓷釉的厚度在0.3~0.7毫米之间,白瓷釉则仅有0.2~0.3毫米(图二)。虽然早期青白瓷釉的厚度并不均一,但已经出现比白瓷釉层更厚的特点。这是工艺刻意改进的重要力证。因为釉层厚度是产生青白瓷釉色的重要条件,而在早期青白瓷中这项特征已经有明显显现,部分标本釉层厚度已经达到成熟时期的水平,这是早期青白瓷呈现出不同于白瓷外观特征的原因之一。更为重要的是,五代白瓷釉(图三)与青白瓷釉(图四)都是石灰釉,且施釉方式相同,均为蘸釉,但两者釉层厚度却有明显差异,这只能是工匠刻意而为,而非偶然因素造成的。

图四 景德镇柳家湾出土早期青白瓷

图三 景德镇白虎湾出土五代白瓷

3.烧成气氛

据熊樱菲的研究,铁元素对窑内气氛反应敏感,在还原气氛较强时,Fe3+转变成Fe2+,瓷釉呈蓝绿色[11]。该项研究还指出一种特殊的现象,“Swt10(黄釉)和Lsczqc2(粉青),成分非常接近,但釉色却截然不同,显然瓷釉的颜色没有与铁、钛含量呈相关性……是窑内不同的还原、氧化烧成气氛,使含铁的原料分别形成Fe2+、Fe3+的氧化物,从而产生两个不同的颜色体系”[12]。这个现象和笔者的测试标本有类似之处,青白瓷3号和9号标本的釉中铁含量都为0.63%,白瓷2号釉中铁含量为0.65%(表一),前者与后者含铁量基本相当,甚至白瓷釉中的铁含量还略高,但从图二可见,白瓷2号标本釉色清亮,并没有白中泛青之感,与青白瓷3号和9号的釉色差异明显。此现象正说明白瓷和青白瓷的呈色差异与烧成时还原气氛的强弱有重要关系。

图二 白瓷和早期青白瓷标本100倍釉层显微效果图

瓷器的烧成分为升温阶段、保温阶段和冷却阶段。一般来说南方瓷器的烧成需要在保温阶段和冷却阶段采用还原气氛。青白瓷与白瓷烧成制度不同的关键点,是从氧化到强还原的转折点即临界温度开始进入强还原气氛。这个临界点需设在釉层尚未熔融,而各种杂质已经完全挥发的时候,否则过早进入还原阶段,坯釉的氧化分解反应不完全,沉碳燃烧不尽,易造成釉泡或熏烟。反之,釉层已经玻化封闭坯体,还原介质难以渗入坯内进行有效的反应。而烧制白瓷并不需要强还原,只要从保温阶段到冷却阶段都采用还原气氛,防止氧化即可。

综上所述,早期青白瓷釉的配方、釉层厚度以及烧成气氛已经与五代白瓷不同,并明显呈现了与成熟青白瓷工艺类似的特征,而非仅仅是釉中铁含量的增加。这些工艺的共同演进正是人为改变的结果。熊樱菲铁系釉的研究也强调,釉中呈色剂、施釉方式与烧成气氛对釉色有共同影响[13]。正如本文在开篇提到的,由于制瓷原料含铁量分布不均匀,北方同样大量存在铁含量较高的原料,唐代磁州窑也由于胎、釉中含铁量略高而生产过釉色介于青、白之间的“青白瓷”[14],但都没有成为产生青白瓷的先声,其重要原因就是没有多方工艺的共同演进,这些偶然的产物难以大量生产。特别是古代窑工对烧成技术往往处于知其然不知其所以然的阶段,偶然现象难以大量复制。

三、早期青白瓷工艺演变的原因

以上分析确切表明,景德镇早期青白瓷在工艺上并非对白瓷的完全继承和延续,而是发生了一系列演变,笔者认为这些工艺演变与窑业生产扩大有关。

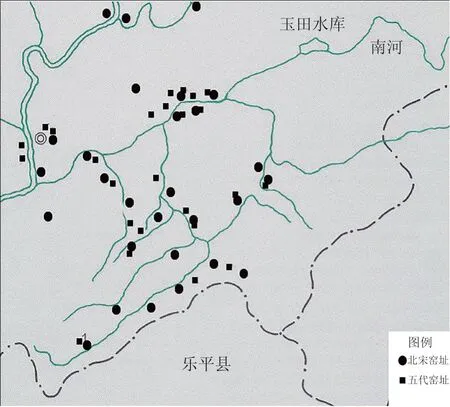

景德镇从五代进入北宋,正值窑场规模扩大的初级阶段。据有关调查统计显示,包括20世纪景德镇考古研究所调查的景德镇五代窑址[15],2014年北京大学与景德镇市考古研究所在湘湖调查试掘了52处窑址,加之进坑发现的10余处早期窑址,景德镇唐五代时期的窑址有60多处[16]。从这些窑址堆积地层较薄,分布都依山傍水、邻近水源的特点来看,早期窑业尚未规模化发展。进入北宋后,蓝田[17]、杨梅亭、白虎湾、黄泥头、湖田、塘下、柳家湾、南市街、凤凰嘴、珠山、落马桥、凉伞树下、盈田、湘湖、银坑坞、外小里等五代窑场继续生产外,还兴起了富坑、西溪、大屋下、朱溪、宁村、丰旺、灵珠、东流、灵安[18]、铜锣山窑[19]、道塘里窑[20]等窑场。北宋时期窑场的分布范围明显扩大(图五)。不仅如此,以湖田为中心的制瓷区域开始逐步形成。北宋早期的窑业在产品生产上出现了两个特征:第一,白瓷被青白瓷完全替代,但仍继续生产少量青瓷和褐釉瓷。第二,早期青白瓷无论是胎体还是釉面,其精细程度远逊于五代白瓷。笔者认为这个现象出现,是由于在扩大生产过程中,为追求产量而出现淘洗不甚精细,或采用次等原料进行生产而造成的。

图五 北宋时期景德镇窑址分布图

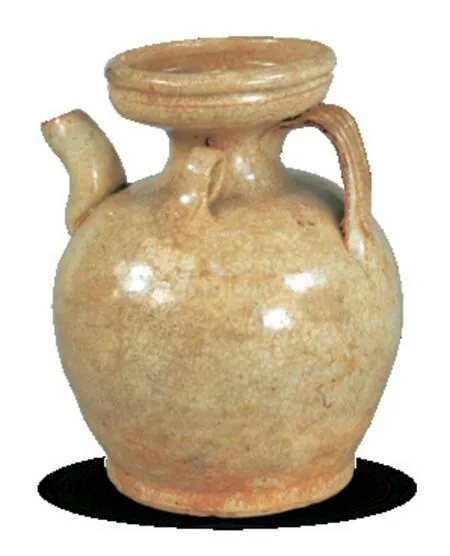

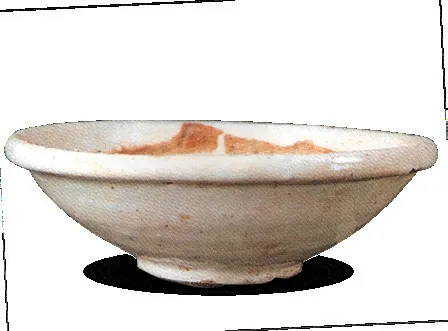

由于制作白瓷,原料需经过精细拣选、淘洗,晚唐五代时期作为精品的白瓷难以适应扩大规模的生产需要,因此白瓷在这一时期被工艺简化的青白瓷所取代,而继续生产的青瓷与酱釉瓷对工艺要求也不高。正因如此,景德镇早期青白瓷如道塘里窑青白瓷皆为灰白胎,釉色泛黄或泛灰(图六);铜锣山窑“胎色呈白、灰白、灰白泛黄、青白釉泛灰或泛白”[21];即使景德镇宋元时期的中心窑场湖田窑的早期青白瓷也是同样的情况(图七)。无独有偶,武汉青山窑也有类似现象,相较于白瓷,早期青白瓷瓷胎的颜色较深。据陈尧成等研究,“青山窑白瓷胎是由精选的细白泥配制,选稍白的细白泥制影青瓷,青瓷胎由不加挑选的胎泥制作”[22]。很明显青山窑的青白瓷就是对次等原料的利用。

图七 湖田窑早期青白瓷壶

图六 景德镇道塘里窑青白瓷碗

在制釉上,随着扩大生产,更广泛的就地取材,导致釉中主要元素含量在不断变化。众所周知,不同植物,甚至植物枝、叶、干等不同部分所含的化学元素差异极大[23]。此外,配釉的瓷石矿源的变化也会造成釉中主要元素的改变。这些因素都会导致瓷釉配方的差异,这也正是早期青白釉配方波动较大的原因。

为解决扩大生产,工艺粗糙或简化导致胎体粗糙,釉色不稳定的问题,窑工首先从制釉工艺和烧成控制上进行改进,扬长避短,增厚釉层,以修饰不够洁白的缺陷,而形成一种介于白瓷和青瓷之间的青白之色。如前所述,在施釉方式一致的情况下,釉层厚度有如此之大的差异,笔者认为可能与釉灰制备技艺的探索有关。对于传统釉灰制备的研究表明,制灰采用高温煅烧、加水分化、狼萁草层堆叠煨烧和釉灰尿沤工艺,有利于釉灰粉料颗粒的细化和提纯,是一种有效的古代石灰石原料细粉化、高纯化制备工艺[24]。该工艺制备所得釉灰粉料提高了釉浆中颗粒的空间占有率和浆料悬浮性。笔者推测,青白釉的釉灰通过陈腐获得了比五代白瓷釉更好的吸附力,使部分早期青白瓷釉层显著增加,从而获得微微泛青的效果,与泛灰、泛黄的胎色结合,形成了青灰、青黄的早期青白瓷。

为适应扩大生产的需要,窑炉技术也在改进。晚唐兰田万窑坞Y1与乐平南窑的窑柱都集中在窑炉的侧窑门附近,窑门之间的中部地区则几乎没有窑柱分布。发掘者推测当时龙窑并非满放器物,而是仅在便于装窑的窑门附近放置器物,实际利用空间只有五分之二左右。建造这么长的窑炉的目的可能只是为了利用坡度增加抽力,获得更高的窑温[25]。但从道塘里窑和凤凰山窑窑床分布的窑柱来看,并非像唐代窑炉那样仅仅集中在前部,窑炉后段已经开始利用起来。这意味着此时窑炉设计更为合理,使窑床大部分空间可以有效利用,增加装烧量,满足扩大生产的需求。

而这样的窑炉又使强还原气氛的控制成为了可能。景德镇唐代兰田窑[26]Y1前段坡度为23.5°、中段22°、后段19°,这种坡度设计会造成前段火力过猛,而后段火力不足,导致前部瓷器容易变形而后段瓷器温度不够难以烧熟。从考古发现的早期青白瓷窑场的龙窑[27]遗迹来看,道塘里窑坡度为18°;凤凰山窑[28]窑床前段长约3.25米的部分较平,坡度仅为2°,中段长约3米,坡度为16°,后段长约9.5米,坡度23°。不仅坡度减缓,有的则改变成前段平缓,后段稍微陡的设计,是更为科学合理的构造。龙窑坡度的缓急会对控制还原气氛有很大影响。从窑炉热能利用的角度分析,坡度越小,抽力也越小,火流速度越缓,很容易在窑室内产生正压和微正压。因此较之坡度较大的唐代龙窑,北宋时期的龙窑更容易控制还原气氛,生产出青白瓷。实际上不仅景德镇宋代窑炉如此,其他早期生产青白瓷的窑场也都较为平缓。繁昌柯家冲窑Y1前缓后陡坡度在10°~24°之间[29];繁昌骆冲窑[30]Y1坡度自南向北分别为17°、19°、16°、18°和14°;武昌青山窑[31]Y1前面坡度17°,后面坡度9°,Y2平均坡度15°。这样的设计不仅能够减少热能的浪费,还能够有利于还原气氛的掌控。

可以说只有当窑工能够控制强还原气氛时,才满足青白瓷生产的全部条件,仅仅是釉中铁含量的少量增加,可能会偶然产生类似的产品,但不可能持续大量生产。

另外,近年考古发现繁昌窑在五代时就开始生产青白瓷,由于繁昌窑五代以前的窑业情况尚不清楚,难以进行不同时段产品、窑业规模的对比,但是繁昌骆冲窑Y1所呈现的设计上的成熟,正满足了青白瓷烧成的重要条件。Y1坡度分为三段前缓后陡,有利于还原气氛的控制,甚至为控制火力、减缓火速,窑尾微微弯曲。至少这座窑炉是易于还原气氛的控制的。

由此我们可以看到,早期青白瓷釉的配方、厚度的改变,以及窑炉还原气氛控制能力的增强,都与景德镇北宋窑业生产扩大有关。为适应扩大生产,工艺较为粗糙的青白瓷代替了工艺精细的白瓷,在修饰改良早期青白瓷的同时逐渐形成了独具风格的釉色特征,为适应扩大生产,窑炉技术的进步最终在烧成气氛上保证了青白瓷的生产,这些综合条件使景德镇青白瓷创烧后迅速形成独特风格。

四、结论

综上所述,青白瓷是多方面工艺演进共同作用的结果,而通过对景德镇早期青白瓷釉在工艺上与五代白瓷釉的比较,可以看出,虽然早期青白瓷风格特征尚不鲜明,但已经与五代白瓷在釉的配方、釉层厚度以及烧成气氛的工艺技术上有了明显不同,趋于接近成熟青白瓷。多项工艺的变化证明早期青白瓷并非完全复制五代白瓷的技术,而是在其基础上进行了新的探索和刻意改变。这些工艺的演进是由于景德镇窑业在早期扩大生产的过程中,工艺简化、使用次等原料生产,并通过逐渐探索制釉、窑炉技术对不甚精工的产品进行改良形成的。由此可见青白瓷的产生并非是生产白瓷时歪打正着,而是在扩大生产中因地制宜的技术改良所形成的新品种。