新疆地区出土覆面研究

2022-11-16焦阳

焦 阳

(四川大学考古文博学院)

新疆地区因其特殊的气候和埋藏环境,使得尸体和有机质物品保存较好,从而为研究本地区葬俗提供了丰富的考古材料。作为东西方文化交流的重要十字路口,新疆自古以来就呈现出丰富多彩的文化面貌。墓葬中保存下来的各类器物,成为我们了解该地区文化多样性的“窗口”。透过墓葬中出土的覆面可以发现,新疆地区既有与中原地区相似的葬俗,也有独具特色之处。

覆面作为中国古代常使用的面部葬具,在新疆亦有大量发现,更为可贵的是,新疆地区的覆面多为丝织品,且保存较好。关于新疆地区出土的覆面,前人多将目光聚焦在阿斯塔那墓地,研究主要集中于覆面的形制[1]、用途[2]和来源三个方面。马沙对我国古代覆面进行过全面的梳理,认为古代多数墓葬都有覆面出土,只不过新疆地区气候干燥保存下来的比较多,并认为覆面的质量在客观上显示死者的身份和地位[3]。关于使用覆面的习俗来源,中国学者多认为是受到汉地随葬覆面的习俗影响[4]。乌兹别克斯坦学者认为新疆吐鲁番盆地出土的覆面和眼罩的源头在乌兹别克斯坦境内[5],俄国学者E·H·鲁伯-列斯尼契科认为,具有中央亚细亚传统的金属面具、眼罩及其丝锦代用品已融入了中国的葬俗,延用了中国“覆面”一词[6]。

如上所述,前人学者对于新疆地区的覆面虽有研究,但多将目光集中于吐鲁番盆地,对于整个新疆境内所出现的覆面探讨较少,材料的局限往往难以一窥全貌。本文对新疆各地区墓地按时间早晚进行考古资料梳理,着重关注覆面出土位置、使用方式及器物组合,并与中亚和中原地区出土的类似葬具进行比较。希图总结新疆地区中古以前面部葬具的时空特点,并对其背后的文化因素进行探讨。

一、覆面出土情况

(一)史前时期的覆面

史前时期的覆面可见于哈密市艾斯克霞尔墓地、吐鲁番鄯善县苏贝希墓地、且末扎滚鲁克墓地、吐鲁番市胜金店墓地。几处墓地时代相异,覆面仅在这些墓地极少数的墓葬中出现。

艾斯克霞尔墓地年代为距今3000年,出土覆面3件,覆面为羊皮质地,形状不规则且大小不一[7];苏贝希墓地年代在公元前5~公元前3世纪,Ⅰ号墓地M11出土覆面2件,为羊皮和毛布制[8]。扎滚鲁克墓地和胜金店墓地年代较上述墓地晚,但墓葬所呈现的面貌依然较原始。扎滚鲁克一号墓地第二期文化墓葬中,死者有的戴帽子、蒙面,嘴上盖椭圆形的金片饰,人死后有彩色绘面化妆的习俗[9],而胜金店墓地仅有一座墓出土覆面[10]。由此可见,史前时期新疆地区使用覆面殓葬的现象少见,分布区域较为分散,覆面形制不规则。此时,脸盖覆面并没有形成一种固定葬俗。

(二)汉晋时期的覆面

汉晋时期的覆面见于尼雅墓地、尉犁营盘墓地、洛浦县山普拉墓地、洛浦县比孜里墓地。该时期覆面的数量有所增加,形制和使用方式较为统一,部分覆面上的纹饰带有明显的汉地色彩。

尼雅墓地共发现覆面11件,多为绢质。例如,尼雅95MNⅠ号墓地M3出土覆面2件,男尸覆面用“世毋极锦宜二亲传子孙”锦,边幅红绢,长53、宽35厘米(图一左)。女尸覆面用茱萸纹锦,边幅红绢,长64、宽58厘米(图一右)[11]。在出土覆面的墓葬中,死者下颌常系有绢带,头戴风帽或用丝棉缠裹,鼻孔塞有织物鼻塞。使用精美的汉锦随葬,透露出墓主人身份的尊贵。

图一 尼雅95MNⅠM3出土覆面

尉犁营盘墓地共出土18件覆面,多为绢质。1999年发掘的M6死者为女性,下颌用一条棉布带勒住系于脑后,额前束红绢带,其上缀缝一排圆形银片饰,共11枚。面部覆盖素棉布覆面(图二)[12]。M8男性死者头部包一层丝绵和一层棉布,额部束红绢带,带上缝缀数枚圆形薄铜片,头顶系条绢带将下领托住。鼻孔内有鼻塞。面覆素绢覆面[13]。该墓地死者多使用覆面、下颌带、额带、鼻塞,头部缠裹丝棉。

图二 尉犁营盘墓地出土覆面

洛浦县山普拉墓地共出土覆面6件。覆面质地主要是毛褐和素绢,也有棉布。一般为长方形,上边有两系带,自前额系于脑后,也有和帽缝在一起。例如M2出土覆面,长方形,四周加饰边。通长52、宽36厘米,饰边宽0.8~3厘米不等。覆面上边两角各缝一系带(图三,1)[14]。M44出土白色棉布覆面(图三,2)[15]。个别出土覆面的墓中还有护颌罩并出。

图三 山普拉墓地出土覆面

汉晋时期与覆面组合使用的有鼻塞、下颌带、额带、裹头丝棉。其中,对头部进行缠裹,使用下颌托和面盖覆面是几处墓地所共有的特征。尼雅墓地中死者还常常头戴风帽,部分覆面会与风帽缝缀在一起,营盘墓地中与覆面同出的还有鼻塞和额带,比孜里墓地有死者额头系带且头戴花环[16]。可见,汉晋时期的新疆各地区在丧葬习俗上有其共性,亦有区域间的差别。

(三)十六国至唐代的覆面

此阶段的覆面见于吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓墓地、吐鲁番巴达木墓地和鄯善三个桥墓地[17]。该时期所见覆面的数量较前两阶段明显增加,尤以阿斯塔纳—哈拉和卓墓地为多,覆面形制统一且纹饰丰富。

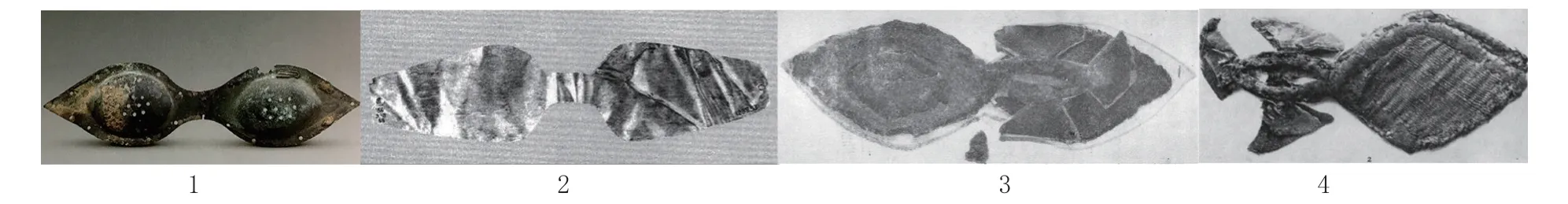

阿斯塔那墓地经过数年来的发掘,从目前公布的资料看,覆面不少于90件[18]。阿斯塔那墓地的墓葬数量多,有十六国、麴氏高昌国、唐西州时期的墓葬,以麴氏高昌国至唐西州时期墓葬为主。覆面多为绢质或锦制,方形,四周带褶边(图四,1)。部分覆面主体部分绣有图案,有连珠立鸟纹锦覆面(图四,2)、小团花文锦覆面、联珠猪头纹饰覆面(图四,3)、对羊纹锦饰覆面(图四,4)。斯坦因认为阿斯塔那墓地出土覆面上的纹饰带有典型的萨珊风格[19]。王澍对此种覆面的使用进行了复原,认为覆面形制是套帽状[20]。

图四 阿斯塔那—哈拉和卓墓地出土覆面

阿斯塔那墓地的覆面常与眼罩并出,眼罩或置于覆面上或置于覆面下。死者多手握握木和头枕鸡鸣枕,少数墓葬有口含金币的葬俗。部分墓葬中保存有衣物疏,为覆面和眼罩的定名提供了帮助。

根据部分保存有墓志的墓葬可知,覆面的使用无等级限制,既有官吏亦有平民。例如59TAM303出土素绢覆面一件,墓主为曾任虎牙将军、令兵将军、明威将军、民部参军的赵令达[21]。72TAM200出土黄地杯花鹰纹锦覆面一件,墓主为曾任凌江将军、洿林令的张仲庆夫妇[22]。73TAM197出土有覆面,同墓出土了张难陁墓表[23],并未记录有官职。虽然覆面的使用无等级限制,但覆面材质和纹饰可能与墓主等级或财力有关。

除出土的覆面实物外,衣物疏中对覆面也有记录。目前衣物疏中所见覆面共26例,时间从十六国至唐西州,主要集中在麴氏高昌国时期。哈拉和卓M99张世容衣物疏记有“故帛縺(練)覆面一枚”[24],阿斯塔那M169张孝章衣物疏记有“细锦面衣一枚”[25],哈拉和卓M90阿苟母衣物疏记有“故面衣一枚”[26]等。其中,阿苟母随葬衣物疏中的“苟”即“狗”的同音字,狗在祆教教义里是神圣的。因此,有学者认为“阿苟”一名也带有同一时期粟特人名中强烈的祆教色彩[27]。同墓出土的“代人”木牌上还写有粟特文。从衣物疏所显示的姓氏看,使用覆面是吐鲁番地区一个较为普遍的葬俗,不仅仅局限于汉人中。

吐鲁番巴达木墓地出土覆面2件,均为锦制。M245出土联珠猪头锦,黄色,长方委角形,边缝荷花边(残)。长23、宽13厘米。M252出土联珠对马锦,黄色,边缝黄绢。长28、宽22厘米(图五)[28]。另有眼罩6件,薄铜片锤揲制作,罩边沿镂间距匀称小孔与覆面连接,周边残存绢带。巴达木墓地墓葬年代在麴氏高昌国至唐西州时期,除却使用覆面和眼罩随葬外,死者手中多有握木,个别墓中尚保存有衣物疏。

图五 吐鲁番巴达木墓地出土覆面

十六国至唐时期与覆面组合而出的为眼罩、握木、金币(口琀)。眼罩在新疆地区仅见于麴氏高昌国至唐西州时期,出土地点均在吐鲁番盆地。形制较为统一,材质有银、铜和铅三类。眼罩的使用情况主要可分为两类:单独使用,盖于死者眼部;与覆面同出,有的盖于覆面之上,有的盖在死者眼部,其上再遮盖覆面。但多数情况下,眼罩为单独使用或置于面罩之下。握木即手握,新疆地区手握多呈亚腰形,部分缠有织物。口含金币的情况仅见于麴氏高昌国至唐西州时期,钱币主要为萨珊波斯钱币。

(四)小结

新疆地区覆面早在公元前3000年就已经出现,但史前时代的覆面出土数量极少,没有统一的形制,分布地区分散。进入汉晋时期,覆面数量增多,分布较广,集中出土于塔里木盆地边缘的绿洲小国。从覆面材料公布较为丰富的营盘、尼雅和山普拉墓地来看,覆面形制也较为统一。这一时期覆面真正在新疆地区使用开来,覆面纹饰和形制带有明显的汉地风格。覆面常与下颌带、裹头丝棉等一同使用。十六国至唐代,覆面出土数量依旧较多,但与汉晋时期的覆面在形制上有很大差异,覆面上的纹饰也体现了异域色彩。出土地点较为集中,多出自吐鲁番盆地。此时期墓葬中出现了金属制眼罩,常与覆面组合使用。汉晋时期常用的下颌带此时期并未见到,使用握木的情况较为普遍。

二、覆面来源

(一)史前时期

史前时代的新疆地区已有人群使用覆面丧葬,但此时覆面的使用仅仅局限于某些地区的少数人群。艾斯克霞尔墓地是目前所知时代最早的有覆面出土的地点,苏贝希墓地和扎滚鲁克一号墓地第二期文化墓葬也有使用覆面的情况。从时间上看,艾斯克霞尔墓地年代要早于苏贝希墓地和扎滚鲁克一号墓地;空间上,三处墓地彼此相聚较远;从墓葬出土器物和丧葬方式来看,除了均出现有使用覆面的情况外,其他方面有较大差异,分属于不同的考古学文化。在同一墓地中,出土覆面的墓葬所占比重是极小的。可见,此时期新疆地区覆面的使用并未形成固定的丧葬习俗,可能只是个别人的丧葬选择。这种使用覆面的情况,可能与中原地区的幎目传统关系较小,在三处墓地中并未见到有明显特征的中原器物,没有证据可以表明中原地区的丧葬习俗已经影响到了新疆地区。且新疆地区的覆面制作比较简单,没有固定形制。此时期新疆地区使用覆面的行为或许是本地土著人群的一种个人行为。

(二)汉晋时期

汉晋至唐代时期新疆地区使用覆面的葬俗应该是受到中原的影响,与外国学者所提及的面具传统差别较大。汉晋时期的覆面形制统一,为方形带系带的形制,此种形制与文献中所载的幎目相似。《仪礼》:“幎目,用缁,方尺二寸,赪里,著,组系。”[29]郑玄注曰:“幎目,覆面者也。……著,充之以絮也。组系,为可结也。”[30]甘肃武威磨咀子墓地和永昌水泉子墓地出土多件织物面罩和覆面,年代在西汉晚期至东汉[31]。从形制上看,新疆地区汉晋时期的覆面与文献记载和河西地区出土覆面十分相似。尼雅墓地的“世毋极锦宜二亲传子孙”锦覆面、“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦被等,更是表明了该地区与中原存在联系。

在尼雅遗址和营盘墓地中,死者除面盖覆面外,常常还用丝棉缠裹头部,鼻孔用织物填塞。东周至秦汉时期的墓葬中,鼻塞的使用是十分常见的,只不过中原地区多使用玉石质鼻塞。缠裹头部的织物《仪礼》中称之为“掩”,郑玄认为:“掩,裹首也。析其末,为将结於颐下,又还结於项中。”[32]《仪礼·士丧礼》云:“商祝掩,瑱,设幎目,乃屦,綦结于跗,连絇。”[33]而尼雅与营盘墓地敛尸方式与《仪礼》所记的中原形式颇有相似之处。可见,中原地区的丧葬习俗对新疆地区的影响是多方面的。但由于墓葬形制的改变,西汉以后中原地区墓葬中的有机物难以保存,较难发现织物覆面的身影。新疆因其特殊的气候条件,保存了大量的葬具、干尸,透过这些材料则可反观中原的情况,为深入了解中原及周边地区的葬俗提供了丰富的实物材料。

乌兹别克斯坦的哈拉布拉克墓地、费尔干纳盆地的波罗克拜孜墓地、塔拉盆地的肯科尔墓地、蒙恰特佩墓地也有覆面的出土。外国学者对蒙恰特佩出土的一件覆面进行了复原,覆面主体呈长方形,中以褐色缯为芯,边缘为褐色绢,有两根系带[34](图六)。蒙恰特佩的墓葬年代在公元5~6世纪,哈拉布拉克墓地的年代在公元前1世纪至公元1~2世纪。通过复原图可知,蒙恰特佩墓地出土的覆面与新疆地区汉晋时期覆面十分相似。瑞德维拉孔在其著作中指出,在费尔干纳的蒙卡特佩墓冢发现了用来覆盖逝者面部的中国名贵丝绸;在费尔干纳南部的哈拉布拉克墓冢和七河的肯可拉墓中也发现了用中国丝绸做的面罩[35]。时间上看,哈拉布拉克墓地年代较早,但也并没有早于中国境内织物覆面出现的时间,故而认为新疆地区的覆面源自乌兹别克斯坦缺乏有力的证据。相反,乌兹别克斯坦地区使用覆面的丧俗可能是随着中国丝绸一同进入该地区的。

图六 乌兹别克斯坦蒙恰特佩墓地出土覆面复原图

自张骞凿空西域后,中原王朝与西域的联系日益增多。两汉时期塔里木盆地边缘的绿洲小国时常依附于中原王朝,并会遣质子入中原。《后汉书·西域传》:“车师前王、鄯善、焉耆等十八国俱遣子入侍,献其珍宝。及得见,皆流涕稽首,愿得都护。”[36]正是在这时代背景下,中原与西域交流日益密切。史书中记载有宣帝时期龟兹王学习汉朝衣服制度、礼仪的事情。《汉书·西域传》:“而龟兹王绛宾亦爱其夫人,上书言得尚汉外孙为昆弟,愿与公主女俱入朝。元康元年,遂来朝贺……后数来朝贺,乐汉衣服制度,归其国,治宫室,作徼道周卫,出入传呼,撞钟鼓,如汉家仪。外国胡人皆曰:‘驴非驴,马非马,若龟兹王,所谓骡也。’”[37]可见,已有西域小国接受了汉朝的文化,并自觉效仿。虽被其他胡人所嘲笑,但不可否认,汉文化确已影响到了西域。覆面在新疆地区汉晋墓葬中出现,表明中原地区的丧葬文化也随着两地间互动传入了西域,并被西域诸国所接受。

(三)十六国至唐代

十六国至唐代新疆地区的织物覆面形制上十分特殊,不同于汉晋时期的覆面,纹饰上也带有中亚风格。此时期墓葬中常随葬有衣物疏,阿斯塔那M15出土衣物疏中记载有“波斯锦面衣一枚”“银眼农(笼)一”[38],阿斯塔那M170出土衣物疏中记载有“故树叶锦面衣一枚”[39]。有学者考证此处的“银眼笼”就是常与覆面一同使用的眼罩[40]。十六国时期的衣物疏中皆称之“覆面”,麴氏高昌国和唐西州时期称为“面衣”。《大唐开元礼》记载:“帛巾一,方尺八寸;充耳白纩;面衣用玄,方尺,纁里,组系。”[41]《酉阳杂俎》载:“遭丧妇人有面衣,期已下妇人着帼,不着面衣。又妇人哭,以扇掩面。或有帷幄内哭者。”[42]唐人贾公彦为《仪礼》做疏亦将覆面称作面衣,可见将置于死者面部的织物称之为面衣是唐人的普遍认知,使用面衣下葬应该是比较普遍的习俗。十六国时期习惯将其称之为覆面可能是沿用了汉代以来的称谓。

由于此时期中原地区的墓葬中并没有覆面保存下来,故而难以对实物进行比较,但可在文献中寻找线索。贾公彦疏《仪礼》时提到:“此面衣亦萦于面目……云‘组系,为可结也’者,以四角有系于后结之,故有组系也。”[43]从现有考古出土材料看,吐鲁番地区的覆面是将四周的褶边于脑后系结,或是直接摊开盖在脸上,并未发现有成组的系带,与文献描述不完全一致。此时,吐鲁番地区的覆面可能与中原地区的覆面形制上有差异。

吐鲁番地区覆面上的纹饰多样,单兽纹和对兽纹图案多位于团窼纹饰内部,主要有猪头、鸟、羊、鹿、翼马等。多数兽纹在撒马尔罕的壁画可找到相似图案,这些图案皆带有明显的中亚色彩。目前学界多认为对兽纹锦是中国产,而单兽纹锦是来自粟特本土[44]。有学者认为,经线加Z捻的中亚式联珠纹纬锦为吐鲁番文书所记载和当地人所认知的波斯锦,图案受波斯艺术影响,但不一定产自波斯[45]。另在阿斯塔那M173、M15所出衣物疏中,均记有“波斯锦面衣一具”[46]。覆面实际的样式虽不得而知,但可推测应该是这类带有中亚元素图案的织锦覆面。

与此同时,常与覆面伴出的金属眼罩亦是本阶段较有特点的敛尸器物。关于金属眼罩的来源,目前有两种观点:一是本地起源,汉民为了应对西北的气候而发明[47],眼罩当作古代的风镜,为了防止强光、风沙对眼睛造成伤害[48];二是外来传入,认为双目相连的眼罩是面具的简约形式[49]。

就目前所公布的材料看,新疆地区的眼罩仅在麴氏高昌至唐西州时期的墓葬有发现,之前之后均无所见(图七,1)。新疆地区史前时期的墓葬中虽有用石片覆盖眼部的情况,但与眼罩形制和使用方法相去甚远,中原地区也未曾发现类似的器物。国外的考古材料中,帕提亚出土的金眼罩与吐鲁番盆地的金属制眼罩较为相似,时代约在2世纪[50](图七,2)。位于费尔干纳盆地南部的卡拉布拉克墓地出土有丝绸眼罩,时代在2~4世纪(图七,3、4)。该墓地亦使用覆面殓葬,丝绸眼罩缝缀于覆面之上[51]。但卡拉布拉克墓地出土覆面的形制与阿斯塔那不同,与蒙恰佩特更接近[52]。由此来看,吐鲁番盆地墓葬中常见的金属制眼罩更可能是从中亚而来,而非创造于本土。

图七 眼罩

不仅在覆面和眼罩上可以看到中西方文化交融的痕迹,这一时期吐鲁番墓葬所展现的文化面貌是多元统一的。墓葬形制多为长斜坡洞室墓,有些有天井,墓葬中所绘壁画与中原无异。悬挂在墓室顶部的伏羲女娲绢画,画面上的伏羲女娲面部多高鼻深目,日、月的绘画形式与克孜尔石窟38窟顶部日、月图像有相似之处。多数墓葬配以墓表来表明墓主身份,用汉字书写于砖板上。通过墓表可知,吐鲁番地区有多个康氏茔院,康为粟特人常见姓氏,这些外来居民的墓葬与当地汉人并无差别。这种墓葬形制、随葬器物及丧葬方式在吐鲁番地区是较为固定的。所以,此时期吐鲁番的墓葬是一种以中原文化为底色,并吸收域外文化因素的地方类型,所展现的文化面貌较为统一,并为多个民族所接纳和使用。

吐鲁番虽地处边陲,但民族主体为汉人。《魏书·高昌传》记载北魏孝明帝对高昌的诏书:“何者?彼之氓庶,是汉魏遗黎,自晋氏不纲,因难播越,成家立国,世积已久。”[53]在中原王朝的统治者看来,高昌地区的居民多是汉魏以来逃亡此地的百姓,即“汉魏遗黎”。史学界也多承认高昌的主体居民为汉人。《隋书·西域传》:“其都城周回一千八百四十步,于坐室画鲁哀公问政于孔子之像……男子胡服,妇人裙襦,头上作髻。其风俗政令与华夏略同。”[54]高昌国国王麴伯雅和麴文泰皆亲身前往唐朝,麴伯雅还曾推行易服改制的改革。可见,吐鲁番盆地与中原地区始终保持着联系,且文化面貌与中原十分相似。至640年,唐朝军队攻破高昌国建立西州,吐鲁番地区进入了中原王朝的统治范围。这一时期中西交流更显频繁,西方文化因素也影响到了中原,《魏书》中记载波斯使团数次来朝。隋唐时期中原开始仿制波斯锦,《隋书·何稠列传》:“波斯尝献金绵锦袍,组织殊丽。上命稠为之。稠锦既成,逾所献者,上甚悦。”[55]新疆出土的波斯锦里或许就有何稠仿制的系列[56]。

综上,从衣物疏和文献记载并结合历史背景可知,十六国至唐时期吐鲁番盆地使用覆面的葬俗是从中原而来。但其形制可能与中原地区有所差别,覆面上纹饰受到了中亚地区的影响,有些织锦可能并非产自本土。之所以在覆面的使用上出现了多种文化因素交织的现象,与吐鲁番的人员构成、地理位置和“丝绸之路”的兴盛有密切联系。

三、结论

新疆地区覆面的使用可分为三个阶段:第一阶段覆面数量较少,形制不固定,为皮质或毛质覆面。从区域上看,出土覆面的墓地较为分散。随葬品也各具特色,分属不同的考古学文化。此时期覆面的使用是极个别的现象,并没有成为固定葬俗。第二阶段对应中原地区的汉晋时期,覆面数量较多,主要出土于塔里木盆地边缘。覆面形制较固定,主体呈方形并带有系带,覆面上的纹饰有较多汉地因素。第三阶段为十六国至唐代,覆面数量多且集中出土于吐鲁番盆地。此阶段覆面形制十分特殊,主体为方形,四周有褶边,纹饰带有明显的中亚风格。与覆面一同出土的衣物疏中将其称之为“覆面”或“面衣”。第二、三阶段,使用覆面丧葬成为较固定的葬俗。

第一阶段的覆面或许是新疆地区独立产生的,与中原地区的覆面传统关系较小。第二阶段,无论是从覆面的形制还是丧葬所用的器物组合来看,均体现出与中原地区明显的相似性,中原地区的文化因素也在该地区多有出现。此时期常与覆面同出的有鼻塞、下颌带、额带、裹头丝棉,但不同墓地之间器物组合稍有不同。第三阶段稍显特殊,就覆面的形制看,与中原地区一直以来的覆面形制有较大差别。衣物疏中的“面衣”与此时期丧礼中记载可对应,覆盖于死者面部的织物是文献中的面衣当无异议。通过墓葬出土文字材料可知,覆面的使用没有等级限制,也不仅仅局限于汉人之中,粟特人也入乡随俗使用了覆面随葬。该时期与覆面组合使用的还有金属制眼罩和木制手握。眼罩形制奇特,其使用方法和流行年代均与中原地区的眼盖有较大差异,可能来自中亚或更远的地方。

综上,新疆地区出土的覆面需要分时段、分地区进行研究。随着汉武帝经营西域,新疆与中原的联系日益紧密。与此同时,在新疆地区出现了与中原系统的覆面相似的面部葬具,其中不乏是用汉锦制作而成。十六国隋唐时期,高昌地区大量出现覆面,衣物疏中自名“覆面”或“面衣”,这也是与中原文化系统一脉相承的。当然,由于此时与中亚的交流增多,位于十字路口的高昌吸收了中亚的文化因素,这在覆面上也有所体现。更重要的是,此时期墓葬所展现出了以中原文化为底色的地方特点,这种多元一体的文化面貌被生活在此地的各民族所接受。新疆地区的覆面与中亚、西亚的面具当分属两个不同的系统,代表了两种不同的丧葬文化。