大足石刻北山保护长廊营建史考

2022-11-08陈晓瑜王金华

王 奕,陈晓瑜,王金华*

(1.复旦大学文物与博物馆学系,上海 200433;2.深圳市新华中学,广东 深圳 518109)

自1985年中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来,其价值体系对我国文化遗产保护工作产生了越来越强烈的影响。国际古迹遗址理事会(ICOMOS)于2004年、2008年先后通过的《填补空白—未来行动计划》与《什么是突出普遍价值?》,标志着世界文化遗产保护的最新动向与共识:历史文化遗产保护的意义、行为、目标、策略和途径,都是以遗产价值的保护为核心,包括由此产生的保护、管理、利用、研究和监测措施[1]。在国内,遗产价值的重要性同样受到充分肯定,并在《中国文物古迹保护准则(2015)》中得到了充分体现。

大足石刻北山摩崖造像,始凿于唐景福元年(892年),经五代至南宋绍兴,250多年间相继在北山上留下题材丰富、风格多样的石窟造像,并在历代的修缮和保护中较为完整地留存至今。1952年北山保护长廊修建工程,是大足石刻首次以保护其历史信息及价值为主导的系统性保护工程,是北山摩崖造像乃至大足石刻保护史上的重要转折点。本文通过回顾古代和近代对北山摩崖造像的研究,分析不同时期对于北山摩崖造像价值认知的差异,探讨价值认知与北山摩崖造像保护方法与策略的关系。

1 古代对于北山摩崖造像的价值认知与保护

在古代文献中考据,有南宋王象之《舆地碑记目》中记录了北山摩崖造像《唐韦君碑》《吴季子墓碑》《高祖大风歌碑》《古文孝经》《画维摩石碑》等碑目,但未录其碑文。其后,明清的《蜀中广记》《金石苑》《图书集成》《四川通志》《语石》等记录了北山摩崖造像的唐碑、宋碣,但鲜有关于造像的记载。嘉庆年间,张澍在代理大足知县期间实地调查大足境内石刻遗存,并著成《大足金石录》,该书收录了北山摩崖造像《唐韦君碑》《画维摩石碑》碑文以及多篇以“北山石刻”为题的摩崖题记。此外,张澍在其游记中记载了北山摩崖造像几块重要碑刻的基本情况并撰写了碑石跋尾,同时将调查所获资料补充到他编纂的嘉庆版《大足县志》相应章节中。

梳理上述古代文献可以发现,受金石学影响,古代文人对于北山摩崖造像的关注多集中于碑碣和摩崖题记等文字资料,北山摩崖造像的价值也主要在于其所存文字资料“证经补史”的历史价值。这在张澍的《代赵及庵重修大足县志序》中被充分体现:“夫金石之文往往与史传相证,据且足以补史传之缺”[2]23。在此价值认知倾向的影响之下,古代文人所做的工作,主要是记录碑目和碑文、释读、拓印等。

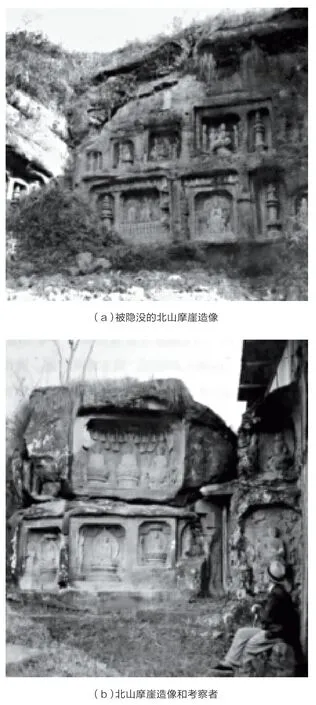

北山摩崖造像保存至今的妆銮、培修题记共有12件[3]72-75,其中宋代10件,清代、民国各1件,主要是僧侣信众为祈福对个别龛窟或造像进行妆銮和培修时所留。未见元、明二代题记,文献中也暂未见元、明二代培修的相关记载,仅在北山摩崖造像一处的民国题记中有所提及,该题记描述北山摩崖造像送子观音“自唐迄明香火之盛不亚宝顶惜明季兵燹庙宇倾颓亦越清代补修无几”[3]75,可见明末北山摩崖造像因战火逐渐颓败。至清嘉庆张澍调查时,“出北门二里所,路渐危耸,有石磴古道,似历年无人行”[2]13-15,北山摩崖造像已十分凋敝。1940年营造学社考察大足石刻时所摄的照片可见(图1),至民国末年,北山摩崖造像隐没于荒烟蔓草间,窟龛表面长满苔藓和有害菌类,部分底层龛窟被泥土掩埋,仅1处有雨棚遮蔽,但其出檐太短,未能起保护作用。1945年大足石刻考察团的考察日记中记录了其保存状况:“千手观音、孔雀明王窟和观无量寿经变窟都藏在殿堂里”“这里的石窟,仅仅4个地方有瓦殿的建筑,其中2处是住保管人员的”[5]370。可见当时北山摩崖造像部分龛窟前原建有建筑物遮护,亦有保管人员。

图1 1940年营造学社考察时北山摩崖造像保存状况(来源:文献[4]160)

北山摩崖造像第123号释迦、观音龛右侧外门柱上,现存一民国题记,其中“民国以来戴君元兴」沈君显文姜君有凤江君虚海众等募修天王殿功竣余有木料□瓦□钉□胡君鑫甫杨君淮清苏君子林等见」之慨然曰送子观音有求必应远近祷祈酬愿者甚夥神像风雨不蔽其何以答神庥爰约同人订簿募建□□终」□□□年春落成△噫后之视今亦犹今之视昔百年后培修有更廓大其规模辉煌庙貌庶神恩永共护子孙□□焉”[3]75,记录了民国年间天王殿竣工后,信众感恩送子观音的庇佑,不忍神像风雨不蔽而募建殿堂一事。现今北山摩崖造像的许多龛壁上,仍保留有梁孔等遗迹,可见多有信众集资修建殿堂以保护佛像,大足考察团所见的殿堂,可能也是由僧侣信众集资捐建。大足石刻首个官方保管机构,是1952年成立的大足县文物保管委员会及其下设的大足县石刻保管所,而大足石刻考察团1945年所见的“保管人员”,则可能是佛教僧侣。

古代北山摩崖造像价值的认知群体,一是金石学者,他们主要关注于碑刻及摩崖题记,对其进行记录和整理,注重其补史证史之价值;二是世俗僧众,他们募资妆銮、培修佛像、修建殿堂,虽然目的多为祈福或感谢神明庇佑,但在一定程度上起到了保护龛窟造像的作用。

2 近代对于北山摩崖造像的价值认知与保护

鸦片战争后,中国被迫对外开放,中西文化迎面相遇。从1847年容闳赴美始,一代又一代学子为挽救民族危亡外出留学,艰苦探索独立富强之路。他们学习了西方先进的知识和理念,回国后引领了中国现代学科的建立与中国现代知识体系的建构。在日本全面侵华战争爆发后,国民政府迁都重庆,建筑学、雕塑学等不同学科背景的学者营集巴蜀,以新视野、新角度对于大足石刻展开了考察与研究。

2.1 1940年中国营造学社考察

1939—1940年,中国营造学社成员梁思成、刘敦桢、莫宗江和陈明达组成川康古迹考察团,深入四川开展古建筑调查。1940年1月13日,营造学社一行到达潼南,与县长赵秉衡共同商议次日的调查计划。期间赵县长提到“大足宝鼎寺有唐千手观音石像及摩崖造像多尊,又望牛坪有石牛浮雕等”[6]318。这不经意间的一句话让营造学社一行激动不已,当即改变了从潼南直接返回重庆市区的计划,“决意由北绕赴大足调查”[6]318。

1月18日,由县立中学校长余行尧作向导,营造学社一行登临北山佛湾。虽仅拍摄20余帧照片,但营造学社学贤在《佛像的历史》《川、康古建筑调查日记》等著作中充分肯定了北山摩崖造像的重要价值,赞叹北山佛湾“乃国内已知宋代造像规模之最巨者”[6]320,其中转轮经藏窟“疑为转轮藏遗迹,乃石窟中别开生面之作品”[6]320,九子母窟“为国内稀见之例”[4]158-159。1947年4月,梁思成赴美国参加普林斯顿大学庆祝建校200周年举办的国际学术活动,他在“远东文化与社会”研讨会上作了“关于此前未见报道的四川大足石刻”[7]的讲演,向乔治·劳利、喜龙仁、陈梦家、冯友兰等众多研究中国的国内外专家学者郑重介绍大足石刻。梁思成在国际学术舞台上以大足石刻为主题发表讲演,“首次把四川大足的雕塑艺术介绍给国际学术界”[8],是大足石刻迈向世界的率先一步。

2.2 1945年大足石刻考察团考察

杨家骆先生曾将古籍上所载的四川文物列为一表,以备搜访,“已知四川石刻,未被人注意者甚多”[9]353。因战火危及,1937年秋,杨家骆率中国辞典馆迁至重庆,继续从事学术著作编撰和出版工作。当时,陈习删任大足县志总纂,历时3年纂成《民国重修大足县志》,并于1944年冬交付辞典馆印刷厂印刷。杨家骆见到书中所记大足石刻十分欣喜,即将探索之愿函达陈习删,“拟一探大足石刻之实况,盖以并世中外人士之言中国石刻史者,皆未及之”[10]。

1945年4月25日,大足石刻考察团自北碚温泉公园启程前往大足。此次考察团由杨家骆担任团长,成员包括考古学家马衡、史学家顾颉刚、教育家张静秋、故宫博物院科长庄尚严、史学家傅振伦、书画家朱锦江、书画家梅健鹰、电影摄影家冯四知、国民政府立法院军事委员会委员长何遂、何遂的小儿子何康、国民参政会副秘书长雷震、北泉公园经理程椿蔚、何遂的副官苏鸿恩及杨家骆的学生吴显齐。4月27日傍晚,大足石刻考察团抵达大足,并在随后的8天时间里对北山、宝顶山等多处石刻进行了考察,成果丰硕。

大足石刻考察团所做之工作,对于大足石刻具有4个重大意义。

第一,标志着大足石刻的研究工作步入了科学阶段。考察团严密分工,对北山摩崖造像、宝顶山石窟、圣寿寺等展开了科学考察,“编制其窟号,测量其部位,摹绘其像饰,椎拓其图文,鉴定其年代”[9]353,共完成影片1部、照片200帧、部位图2种、摹绘200幅、拓片100通、石刻目录2种[5]370。编号、命名、测量、摹拓、绘图、摄影、鉴定年代等均采用科学的方法对石刻进行全面的记录,与以往单凭学识对石刻进行简单描述迥然不同,为日后的保护管理工作积累了详细可靠的历史信息。

第二,深化价值认知,在当时确定了大足石刻与云冈、龙门鼎足而立的地位。此次考察集合了历史、考古、艺术史等不同研究领域的专家、学者,他们通力合作,从多个角度研究大足石刻之内涵,阐释大足石刻之价值,从而确定了大足石刻 “以为可继云冈、龙门鼎足而三”[9]353之地位。傅振伦所撰《大足南北石刻之体范》一文,研究了北山摩崖造像各期造像之风格,考证镌像之匠人,言大足石刻在地方艺术、民间艺术及四川省宗教艺术史上具有重要价值,对于中国宗教艺术的历代演变研究具有重要意义。朱锦江在复旦大学讲演“从中国造像史观研究大足石刻”,认为大足石刻造像是中国造像史中晚唐以来更加成熟而饱和时期的重要作品,而后石刻衰微,因此“以时代产品来衡量大足石刻,可算是硕果仅存了”[11]。马衡经过与传世文献、旧拓反复比勘互校异同,最终形成北山摩崖造像石壁所刻古文《孝经》的校释文字并撰《大足石刻古文孝经释》,论定“古文孝经碑,寰宇间仅此一刻”[12],可见此碑之重要与独特。此外还有杨家骆、吴显齐等著有多篇文章对大足石刻进行研究。

第三,大力宣传,打破大足石刻湮没无闻的局面。返回重庆之后,考察团将考察所得的碑像拓本、佛像摹绘和照片在北碚展出,影片在北碚民众大会堂播出,在美术界引起了一阵不小的轰动。其后,考察团学贤进行了著作讲学,向世人介绍和宣扬大足石刻,如杨家骆曾在《环球画报》刊发石刻图片与考察团成员的照片,后又在马来西亚等东南亚各国讲演。这些展览、文章、报道与讲学活动,引起了学术界、政治界等领域的重视。国民党四大元老之一的李石为大足县志题签《民国重修大足县志》,孙中山哲嗣孙科为大足县志写序,众多专家、学者(如张圣奘、陈明达等)前来考察,大足石刻渐为世人所知。大足石刻被列为第一批全国重点文物保护单位至今享誉中外,都离不开大足石刻考察团的贡献。

第四,力倡保护大足石刻。考察团既震撼于北山摩崖造像之美,又痛心于其残毁破损。北山摩崖造像“石质多灰色沙石,甚为脆弱,最易风化剥毁。绝壁显露风淋日炙之处,无论矣,即深藏洞壑者,其字画亦多划然蛇脱,拂而去之,片片落如拉朽,良可惜也”[13]。为了能让石刻更为长久地保存下去,考察期间,杨家骆、马衡、何遂、顾颉刚、朱锦江等诸位先生曾对大足各机关学校发表学术演讲,详细介绍大足石刻之价值,以促进地方人士保护大足石刻。考察团还曾建议地方组织大足石刻保存会,并提议在北山摩崖造像修建保护长廊,“如果能依着这曲折的长岩,筑一道回廊,围起栏杆,添上栅门,那么,既容易保存,又可以吸引游人”[5]365-371。傅振伦在其《大足南北石刻之体范》一文中,进一步提出了石刻表面化学保护、石刻之上覆以廊宇和多制副本以广流传3条具体保护方法,这些方法在日后的大足石刻保护工作中都有所实践。

2.3 北山保护长廊建设与成渝铁路沿线考古调查

1949年中华人民共和国成立后,党和政府高度重视文物保护工作。1950年成渝铁路开建,为防止成渝铁路修建过程中可能对古遗址、文物造成破坏,时任中共中央西南局第一书记、西南军政委员会主席的邓小平亲自接见张圣奘,任命他为西南军区委员会成渝铁路沿线考古调查小组组长,与成渝铁路筑路队同时前进,调查沿线文物,搜集已出土文物并沿线传达保护文物法令。

1951年12月,张圣奘前往大足考察石窟,足涉南山、北山、宝顶山等10多处大中小石窟。张圣奘于1952年发表论著《大足安岳的石窟艺术》[14],详细介绍了大足石刻,并从建筑、雕塑、历史等多个角度阐释了北山摩崖造像孔雀明王窟、转轮经藏窟、观无量寿经变等窟龛的重要价值。

张圣奘的考古调查与呼吁使国家认识到保护北山摩崖造像的重要性与迫切性,推动了保护工作特别是北山保护长廊修建工程的展开,同时,其调查所积累的详尽资料为国家制定大足石刻保护管理政策奠定了基础。

3 1952年北山保护长廊修建工程

由于缺乏有效的管理和科学的保护,1952年前北山摩崖造像保存情况较差。北山摩崖造像大部分石刻造像长期露天保存,直接遭受日晒雨淋。北山摩崖造像前及上方是高低不平的水田,农民尚在土地上种庄稼[15],致使龛窟内渗水严重。人为破坏与自然风化导致窟壁岩体垮塌崩落、造像残破,北山摩崖造像已是岌岌可危。

中华人民共和国成立之初,百废待兴,国民经济尚处于恢复时期,但国家依然高度重视文化遗产保护事业,相继出台了《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》《为保护古文物建筑的指示》等一批政策性法规文件,使各地在经济建设的同时重视文化遗产保护工作。20世纪40年代以来有识之士的考察、研究和宣扬,让世人认识到北山摩崖造像的重要价值,尤其是大足石刻考察团对于北山摩崖造像现状的报道以及保护石窟的倡议,使国家与社会意识到开展保护工作的必要性和迫切性。

1952年6月,西南文教部拨专款1.2万元开展北山摩崖造像保护长廊(以下简称“北山长廊”)建设工程,7月兴工,历时1年建成。与古代僧众以祈福目的对龛窟进行妆銮等零散的修复和保护不同,北山长廊建设工程作为大足石刻首个系统性保护工程,由政府资助和组织,以保存公元9—12世纪北山摩崖造像这一重要的历史发展的实物见证为目的。在这一目的的指导下,此次保护并未对造像进行妆銮、贴金等传统修复,而是通过修建保护性设施来改善北山摩崖造像的保存环境,以减缓或消除破坏因素,减少风化破坏及损伤,同时也避免了过度干预造成对北山摩崖造像历史、文化信息和价值的改变。

依据北山摩崖造像分南、北2段线性排列于崖边的分布特点,北山长廊的设计改变了以往人们仅为1个或数个重要的龛窟修建殿堂的做法,采用顺崖修建整体性廊庑的形式,实现了对全部龛窟的覆罩。北山大小龛窟至今保存状态较好,与保护长廊的建设密不可分。

北山长廊采用川渝地区传统建筑风格,形式结构简单,体量适当,不喧宾夺主,又与龛窟造像及场域内其他建筑风格相协调;其出檐深度和檐口高度之比为1:1~1:1.5,完全遮蔽了造像部分,防止了阳光直射和风雨侵蚀[16],也为后来对外开放提供了宽敞舒适的崖前观览空间。北山长廊屋顶盖住了崖顶的前部,梁枋与上层龛窟顶部齐平或高于龛窟,尽可能地保存了龛窟、建筑遗迹以及崖面形态的完整性;高敞的室内空间也有助于空气流通,减少了凝结水、微生物的影响。北山长廊在修建工程中,自烧砖瓦,精心施工,节约了大量资金,还在石窟区顶部修建了相配套的排水设施,使其不被大气降水、地表水直接危害,一定程度上解决了北山摩崖造像的水害问题。

然而,由于资金缺乏等限制原因,北山长廊建设时仅能靠当地木匠进行简单设计,长廊梁枋一侧由砖柱支撑,另一侧因龛窟高度不同或插入崖壁上,或架于崖顶矮墙上,建筑重量增加了崖体的负重,也增加了崖体失稳的安全隐患。此外,长廊还存在部分木构架结构不合理、细节处理不到位等问题,长期使用后出现多段屋面漏水。1956年,大足石刻文物保护所所长王庆煜勘察后,对北山保护长廊进行了首次系统的加固修缮,进行了增加十字梁、更换檩子、重新安装椽子等工作,同时疏通了保护长廊后檐排水系统。此外,在1977年、2008年和2009年分别进行了3次系统性维修工程,期间还进行了检修瓦面、疏通排水沟等大量日常维护工作,使得北山保护长廊所存在和引起的不安全、不稳定因素基本得到排除或加固修缮,能够发挥长效作用。

修建之初,北山长廊立面敞开,不设围护的墙壁和栏杆,保证了石刻所在崖面的通风和干燥(图2)。在日后的管理和对外开放中,北山长廊逐步承担了安防、展示等多种功能,因此立面增加了稀疏的栏杆,后改为更为密闭的仿古窗,但这在一定程度上影响了室内的空气流通(图3)。近年来,湿度加大,霉菌等微生物滋生明显,是需要重视的问题。

图2 1962年的北山保护长廊(来源:文献[17])

图3 现今的北山保护长廊(来源:陈晓瑜摄于2020年)

4 结束语

基于仿制地面寺院功能与形制的营建思想,是石窟寺营建发展过程中的一条主线,其形制结构在传播过程中不断发展、演化。石窟寺洞窟仿木构建筑形制与窟前木构(少量土坯、砖石)建筑是石窟寺建筑形制的2种类型。北方地区石窟寺是以洞窟为核心的三维空间营建模式,其窟前建筑以殿宇、楼阁等建筑结构为主;南方地区,尤其川渝地区石窟则是以沿崖壁二维空间营建模式为主,即摩崖造像,其窟前建筑多为自然悬挑廊檐为主体,也有少量的楼阁,营建的主体价值认知是以功德、礼佛为主,是石窟寺寺庙功能、形制的重要组成部分,在形式上维护造像庄严、利于信众礼拜,客观上也具有抵御风雨侵蚀的保护作用。

而在对石窟寺价值认识由金石学研究或功德功能性场所向近现代文物学研究转变的基础上,北山保护长廊的营建是基于二维空间摩崖造像的形制特点,以保护、展示利用为主体目的,结合保护石窟寺价值真实性、完整性的思想理念开展的,其结构简单、体量精简,在避免过度干预的同时起到了很好的保护效果。

将石窟寺的营建思想与现代文物保护理念相结合,以文物价值保护为核心思想,大足石刻北山摩崖造像保护长廊建设是一个很好的范例,体现了石窟寺保护领域多学科合作的特点,也是大足石刻科学保护的标志。