比较视野下日本战后科幻电影的跨时代续写与改编

2022-11-05席可欣

席可欣 李 倩

二战前日本虽早已有电影制作,但当时并未将科幻纳入。战后日本本土电影利用科幻于现实的间离(defamiliarization effect),突破现实社会中对表达的抑制,在看似架空的公共空间(public sphere)之内释放战争引发的人心动荡。手冢治虫开启了日本近现代科幻文本跨媒介改编先河,东宝则以“哥斯拉”形象开启了日本科幻电影的续写时代,如今日本电影内容层面愈发依赖对既有文本的二度创作,其中科幻题材尤以为甚。日本科幻电影包含于日本电影业整体之内,处于庞杂的融合性消费体系中,包括漫画、电视动画剧集在内的诸多内容形式都与电影有着极高的经济和文化关联。在2021年日本本土电影票房排名前20的故事片里,包含科幻题材的影片总计8部,占比40%,可谓备受欢迎,但其中纯原创仅有1部,其余皆为对既有文本的续写和改编,最早的原始文本甚至可追溯到1963年。

跨时代研究可为剖析产业表征予以支撑。针对这一语境下的科幻电影比较研究,既需观察产业发展、社会变迁、经济变化等宏观变化,亦需重视跨时代底色之上的跨世代的代际需求特征及其表达模式。本文的跨时代研究聚焦于战后日本的后昭和时代至平成时代,兼议令和时代。通过比较此间科幻电影及其相关文本的续写与改编,探讨日本科幻电影在跨时代中的叙事策略转变,以及作为一种兼具艺术性的流行文化商品或策略,日本科幻电影如何通过“再创作”持续参与到国家形象的表达和民族性的自塑。

一、产业逻辑与国策

伴随着大正元年的来临,日本第一家本土电影制作公司于1912年在京都成立,电影业的萌芽为科幻电影的出现提供了制作基础。另一方面,自昭和时代初期,日本开始大量引进外国电影进行商业放映,这些影片基本都是来自英、美、法、德、意、苏等当时经济发达国家的影片。当本土影片还在讲述半封建社会中人们压抑和扭曲的心理时,而日本观众在外国电影中看到了“比日本更进步的世界”“比日本富裕的国家的令人羡慕的生活”。电影作为“窥视外国先进文明的窗口”俨然成了理想投射的乌托邦之境。此间日本本土观众也开始陆续接触科幻电影,比如1929年引进的德国科幻电影《大都会》(,1927)等,观众们在此间欣赏到了比当时日本电影更为成熟的电影制作技法和制片能力。区别于同期科幻小说在日本文坛的小众性,科幻电影前所未有的视觉奇观性的体验颇受市场认可,但“看得到”不代表“做得出”,尤其是对于科幻题材这样需要较高投资成本的影片,这无疑给日本科幻电影的发展倒逼出巨大的动力与潜力。

《哥斯拉》(,1954)是战后日本科幻电影的先锋之作,该片以核武器及核污染为“科”,以二战战败阴影为“幻”,巧妙利用科幻对现实的间离,借巨兽入侵重现了二战尾声发生在日本的核压制、海域威胁、城市燃烧爆炸这些画面需要高昂的拍摄成本以及电影工业的支持。此前美国已陆续用定格方式拍摄了《失落的世界》(,1925)、《金刚》(,1933)、《原子怪兽》(,1953)、《它们!》(,1954)等多部巨兽科幻电影,但彼时日本苦于资金短缺,在倒逼中研发出了特摄(Special Effects),以演员穿戴皮套戏服配以微缩模型来模仿巨兽来袭的逼真画面,同时皮套可反复穿戴的特性也为续集电影降低了实践成本。但仅凭特摄无法为观众提供《大都会》般豪华且细腻的视觉经验,作为代偿,不受摄制技术限制的科幻漫画大量出现,以至于牛津英文词典曾一度将英文中的“manga”(漫画)译为以科幻或奇幻为题材的日本连环画和卡通电影。科幻漫画把文学中抽象的科幻想象转化为具象视觉体验,进一步降低了阅读难度,为巩固并扩大科幻题材市场基础发挥了积极意义,完成了科幻动画的初期人才培植,也为漫改科幻电影建立了文本基础。

图1.电影《风之谷》剧照

20世纪60年代日本迎来经济发展高峰期,战时禁止放映的外国影片也在此时大量涌入日本,不少日后成为日本电影、漫画中流砥柱的创作者也都曾在这一时期受到西方发达国家电影的熏陶。到了1975年,彩电已经在日本普及,私营电台和日本广播协会所管理的公共电视台也在这一时期迎来了飞跃发展。为了制作出更多吸引人的电视节目,漫画改编的电视动画剧集成为流行,彼时科幻漫画正蓬发向上,科幻电视动画也搭乘东风开启蓬勃发展。不同于同一时期美国探索出的有限动画(Limited Animation),以宫崎骏为首的创作者更强调画面的完成度和流畅度,虽然初期日本电视动画剧集制作经费的捉襟见肘,迫使部分日本创作者选用有限动画完成剧集制作,但电影版是公认最能保障视觉体验的呈现载体,直至今日已逐渐演变为对高赋能文本二度开发的固定站点。

20世纪80年代,随着日本经济的迅速变化,商界经连会体系(Keiretsu System)的形成俨然成为日本电影产业化发展中的一个重要里程碑。经连会体系指的是由那些具有连锁业务关系和交叉持股公司所共同组成的非正式的商业团体,如一桥集团(Hitotsubashi Group)、讲谈社(Kodansha)、德间书店(Tokuma Shoten)等以内容著称的商业团体也位列于此。在这一结构中,经连会内各公司会在龙头公司的带领下,通过并购、交叉控股、联合投融资等方式,快速提升集团规模,形成对内相互合作、规避竞争冲突;对外抢占市场、合力制衡竞争对手的庞大竞争体。经连会体系越来越多地加入文化产业,对小说、漫画、动画、游戏、电影等跨媒介叙事的发展起着尤为重要的推动作用。掌握了内容资源的超级财团通过搭建联合投资形成制作委员会(制作委员会,Production Committee)分摊投资风险、共享利润渠道并垄断特许经营,成为过去四十年里日本电影产业的重要掌舵力量。宫崎骏笔下融合了奇幻和科幻的电影《风之谷》(,1984)便是采用了制作委员会的方式筹资拍摄。虽然20世纪80年代制作委员会系统还只是初出茅庐,但它依旧在市场化运营中取得了不俗反响。

在由德间书店的副总编铃木敏夫串联起的《风之谷》制作委员会中,包括了德间书店、博报堂(Hakuhodo)和Topcraft。Topcraft成立于1972年,创始人原彻曾在东映担任动画制作人。本案中Topcraft是担负《风之谷》内容绘制的动画工作室,这次成功的合作也为日后吉卜力工作室的创建打下基础。博报堂于1895年创立,作为日本历史最悠久的广告公司在战后迅速创建了广播广告部门以及私营电视集团,成为拥有自己宣传渠道的顶级宣传公司,这在当时具有相当的前瞻性与开创性。德间书店于1954年成立,旗下刊物众多,像《风之谷》便是在其漫画期刊《》中连载。在《风之谷》电影筹备之前,德间书店经连会体系内已包含大映株式会社(Daiei Film)、德间日本通讯(Tokuma Japan Communications)等,业务包括音乐、唱片、录像带、游戏、电影、动画、杂志、图书等。

与传统电影制片厂不同,制片委员会由于融合了不同盈利渠道,因而打破了电影与其他渠道的二元性,最大化地保障了投资利益。制作委员会制度的成熟,意味着包含电影业在内的诸多产业间就文本开发的特许经营展开了越来越紧密的联动,形成了跨媒介的产业网,大量投资颇高的科幻作品由此诞生。在制作委员会中,可能会包含原作的出版集团、电视广播公司、电影制片厂、广告商、商品制造商、海外经销商、音乐制作公司、核心文本的创作团队,甚至主要演员的经纪公司。在这些超级集团的加持下,制作委员会包揽了影片的内容制作(制作,作品として作る)和商业制作(制作,商品として作る),将科幻漫画、科幻电视动画改编为科幻电影的跨媒介运作赋予了更强的结构性市场基础。

然而在这个多样态的庞杂系统内部,众多环节之间真的如外表看起来一般强力和优越么?在一定程度上,制片委员会的成熟也使得二代文本的开发变得更加保守。有别于好莱坞制片人中心制的权力与利益高度集中,日本的制作委员会虽也是同时具备决策艺术创意与商业开发的双重权力,但权力和利益非常分散。委员会是由诸多不同产业领域的公司通过联合投资组成的权力中心,即便同属资方,在艺术创意和商业开发之间也会频繁产生冲突,而这些冲突最后都会积压在文本层面,“这就像一家饭店,它的餐厅和厨房同时被两家不同的公司所掌管”。制作委员会的组成结构先天更倾向于将重点放在盈利模式而非文本本身,为尽快展开跨媒介的特许经营运作,制作委员会通常会选择二代文本进行开发,即对已有过市场盈利的文本进行二度创作,以削减前期开发的时间和风险,这也是如今日本电影出现大量续写和改编的原因之一。以特许经营为利益目的导向性势必会突显制作委员会内部权力的分散,导致其架构先天便带有一定的矛盾与脆弱性,同时也会在一定程度上抑制对创新性的探索。同迪士尼与漫威联合出品的科幻电影《超能陆战队》(,2014)这般,将原始漫画文本拆解、替换、重组的改编方案在日本市场极为罕见。

20世纪90年代,为了缓解国内的经济衰退以及人口老龄化带来的部分市场萎缩,日本政府以软实力为抓手,积极推动头部流行文化作品的持续发展和出口。这一策略显然是有必要且成功的,但也在一定程度上助推了“强者恒强”的局面。在1990-1999年上映的科幻影片中,配给收入(配给收入)达到10亿日元以上的共计26部,除《恐龙物语REX》(,1993)外,全部为连年续集形式的系列化续写。

日本科幻电影的系列化生产是政商两界合力推动的结果。于商,有别于好莱坞减少开支、降低成本的动因,在日本特有的制片委员会体系之下,续写与改编更多是为了延长其特许经营运作的生命周期。短暂出新的非系列化故事或可满足一部分受众的新鲜感,但在日本,资方更倾向于为系列化内容提供支持,而这对需要高额投资的科幻电影来说十分重要。于政,2002年美国研究者在对日本软实力发展的研究中提出“国民酷”(Gross National Cool),认为日本通过流行文化的传播,不仅摆脱了经济萎缩带来的国际影响力下滑,甚至还使其国际影响力大幅增加,这一概念被日本政府纳入并进一步提炼为“酷日本”(Cool Japan)。2006年日本外务省在这一理念下启动流行文化外交(Pop-Culture Diplomacy),宣布“为增进外界对日本的了解和信任,除了传统的文化艺术外,流行文化也将成为文化外交的重要工具”。

如果说科幻电影是承载国家规范和国家形象的有力载体,那么得益于品牌溢出效应(Spillover Effect)的系列化科幻电影便是这一载体中最稳定的输出模式。作为外务省首任动漫大使形象的哆啦A梦,《哆啦A梦:大雄的恐龙》(,2006)曾被翻译成至少5种语言,在全球包括中国和美国在内的至少67个国家和地区放映,其中蕴含着日本重树国家形象的目标。哆啦A梦诞生于日本20世纪70年代,看似平凡的日常生活正是科幻建构的异度:社会多是由安居乐业的中产家庭组成,人民善良、同情弱者、富有朝气、没有攻击性和侵略性,整个国家是“一个完整和谐的整体”。这是20世纪70年代日本社会理想化的存在方式的想象,虽然角色诞生并未考虑国策,但作为一个不会被真实所戳破的沉浸式公共空间,科幻完成了对“国家规范和国家形象的想象”的满足和呈现。系列化的哆啦A梦电影由此成为日本无可替代的文化名片之一。

二、跨时代续写与战败身份重建

受市场规模和国家经济制约,日本科幻电影起步较晚。由于诞生之时恰逢战败之后,日本科幻电影对于冲突的叙事策略蕴藏着复杂的民族性及政治意识形态的表达。自1952年起日本电影创作无需再向盟军最高司令官总司令部报备影片内容审核,此后科幻电影创作也走向活跃。

1953年美国科幻灾难片《原子怪兽》上映,核弹怪兽电影的序幕也就此拉开。1954年3月,第五福龙丸事件发生,美国在比基尼环礁进行核试验,由于爆炸威力远超美方预设,导致当时在辐射范围内正常作业的日本第五福龙丸号23名船员全部遭受核污染并相继离世,而美日两国政府都没有第一时间公告事实。这一事件令战后的日本再次萦绕起核武器带来的恐惧,而科幻电影成为规避政治矛盾、释放社会焦虑的公共空间。同年11月日本第一部特摄电影《哥斯拉》上映——伴随着海洋中突然的爆炸声,海域内的货运航船和渔船全部受到波及,原本沉睡于该海域海底的哥斯拉也因此被意外复苏,家园被毁的哥斯拉吸收了核辐射成长为巨兽,愤然登陆大户岛对人类发起攻击,而最终日本人战胜了哥斯拉。

初代哥斯拉的诞生除去对核污染的讨论,还蕴藏着对掌权者的不满。在电影中,主要表现为对掌权者形象的贬低,以及对具体破坏实施者的模糊态度,即组建“值得同情的破坏者”和“自私的掌权者”的权力关系。《哥斯拉》虽然隐去了实施核试验的国家的名字,但科学家证实哥斯拉是受到核爆影响、自身家园被毁后不得已才愤然登陆日本,明确地表示哥斯拉对日本的攻击是出于自保,将日本被袭的真正责任指向做核试验的一方。代表“掌权者”的众多男性议员则发言称应立即对民众隐瞒哥斯拉的来历,防止民众得知真相后导致日本出现邦交关系紧张等政治问题,随后这一提议被同场参会女性角色厉声驳斥。这一场景中,影片通过科学家之口表达了哥斯拉作为“破坏者”的无奈,还借助女性参会者之口反衬出政府极度不负责任的自私和侥幸心理并予以批判。

对比美国科幻电影,纵向来看,在美版哥斯拉中也曾有设计哥斯拉出于生存原因登陆人类城市的叙事前提,如《哥斯拉》(,1998)中哥斯拉为了繁衍生育闯入纽约,但这些前提与人类的恶行并无直接因果逻辑,更多的是在强调人类中心化的强大与全能,与初版哥斯拉的叙事内驱截然相反。横向来看,在与初代哥斯拉相近时期的美国科幻电影中,如《它们!》和《深海怪物》(,1955)、《飞碟入侵地球》(,1956)、《金星怪兽》(,1957)、《变蝇人》(,1958)等也都不曾出现“值得同情的破坏者”和“自私的掌权者”这种权力组合的形式。

在日本,自初代哥斯拉开始,大量科幻作品都延续了类似的权力架构。影片《透明人》(,1954)中,日本利用人体实验将士兵变成透明形态以便在二战中实施谍报战。战后这些透明人被日本政府遗弃,既无法自证身份也无法以真面目示人,大多在含恨中落寞而终。影片略过间谍对不义之战的助推,着重刻画并批判战时日本政府对个人主体性的阉割,呈现了透明人特工——即“值得同情的破坏者”的痛苦与无奈,暗示了政府作为“自私的掌权者”的残酷和冷漠。影片《传真人》(,1960)中,战败后中尉企图私吞本该下发给阵亡将士的战争抚恤金,而士兵须藤发现后企图阻止却被中尉枪击灭口。在高科技的辅助下,须藤借助传真电波“复活”并开始复仇。影片清晰地交代了日军部队将领的贪婪罪行,展示了须藤被中尉枪击后鲜血喷涌、不断挣扎的痛苦惨状,但略过了须藤作为士兵在战场上的凶残,复仇的瞬间也只是通过蒙太奇呈现了对方身亡的结果,没有呈现被杀之人的临死惨状。并且,全片须藤没有杀害任一无辜者,最大限度地呈现并维护了须藤虽然违法动用私刑,但也是“值得同情的破坏者”的形象。

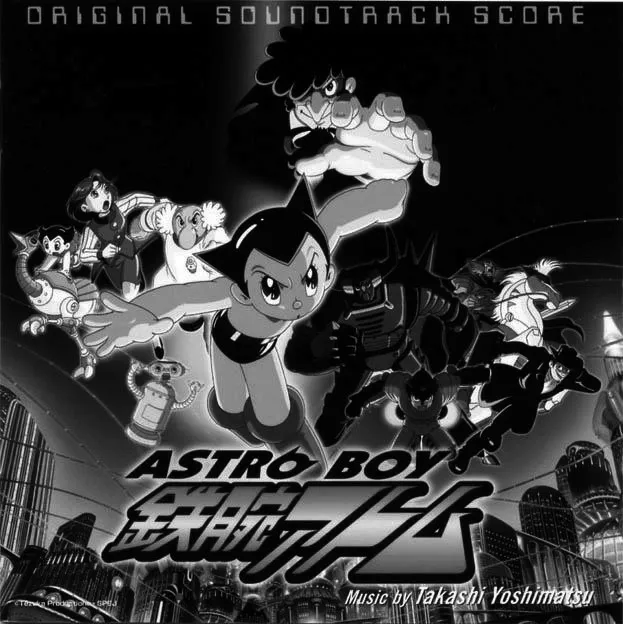

图2.电影《铁臂阿童木》海报

单一文本的观念传达可以只出于创作者个人的生命体验,但受到广泛的市场认可的作品势必也满足了特定历史阶段内集体浅意识的投射需求,市场的正向反馈会进一步吸引商业的投资,致使同时代内作品观念涌现出相似性。战后日本迫切希望洗刷战败身份、改写战争动机。1952年后日本电影中的战争遐想甚至超越了电影作为艺术或商品的存在,成为“具有社会意义的事件……表现了日本人认为自己是战争受害者的自我认识”。其社会价值与商业价值首先是满足了战后日本民众对国际舆论中负面评价以及战败耻感的逃离,即“军人终究是落后于时代的”,当“少数人开始失控的时候”“国民无论愿意与否都只能跟从”。这一逻辑在非科幻题材影片中也有过活跃表达,以《日本的悲剧》(,1946)为代表的现实题材影片主张战争责任与日本国民无关,而四方田犬彦等研究者则指出“为了告别旧时代,迎接新时代,这是日本人琢磨出来的对自己最为有利的理论”。这种“值得同情的破坏者”的代入与日本从上而下的集体潜意识一致:日本是受英法美荷对日本产品国际市场的制裁以及全球资源不平衡等原因不得不参与战争,日本也是战争的受害国之一。显然这是对历史的片面截取与自我麻痹。但需格外注意的是,作为一种特殊类型的“人工制品”,民族性不是通过对特定身份的觉醒形成,而是通过文本和不同媒体有意识的创造和想象中建构而成。

战后初期日本社会一度丧失纲领陷入迷茫和恐慌,由科幻电影建立的虚构空间得以使日本人深度参与到民族性的重塑过程中。科幻电影由于题材特殊性,作为“预言”的同时也具备“再造历史”的能力。“值得同情的破坏者”和“自私的掌权者”这一组合的频繁出现,不仅满足了日本社会集体潜意识的需求,也使战后初期的日本科幻电影具备了独特的民族性标识和叙事特征,并逐渐成为一种叙事策略基因,在宏观现实的传承中不断流变,可为跨时代创作研究作对照样本。

20世纪60年代至80年代,日本迎来了经济的高速发展期。自1940年日本因国际舆论放弃承办第12届奥运会后,1964年日本成功承办了第18届东京奥运会,同年开放了国民海外旅行,到了1970年,日本大阪迎来了首届亚洲世界博览会……一系列举措体现出日本在尝试通过这些国际活动打造多边国际形象。同时随着日本经济在世界范围内的崛起,这似乎也对应着经济共同体语境下以美国为首的西方世界与日本自上而下的统一体对于彼此在二战期间造成的负面印象进行了选择性地淡化或搁置。

随着经济形式变化,战败后的心理诉求也发生转变。战后初期美军进驻日本,少年手冢治虫曾因听不懂英语被美军“砰地撂倒在地”而不敢反抗,这段回忆依旧“如附骨之疽”难以排遣,因而成年后的他创作出这一场景的“变相桥段”,如“机器人与人类间的悲剧”,这便是科幻漫画《铁臂阿童木》(,1952)的主题来源。

图3.电影《金刚大战哥斯拉》海报

在原著中,日本科学部部长天马博士惋惜儿子意外身故,擅自创造了儿童机器人(即阿童木)作为替代品,后因阿童木无法比拟真实人类而将其贱卖。孩子气但拥有毁灭城市的核能力的阿童木被塑造为弱势的孩童,随时面对着人类抛弃和责骂,即“值得同情的破坏者”。而天马博士则作为政府人员的代表,同时也是掌握与阿童木父权地位的人,被呈现为“自私的掌权者”。1963年的改编强化了天马原有设定,作者通过增绘阿童木哭着央求天马留下等场景进一步强化了掌权者的自私。但在1980版的改编中,“掌权者”的形象得到大幅调整。天马博士打造阿童木的动机不再是出于掌权者的利己行为,而是修订为为了履行儿子盼望父亲“做一个‘最强大’的机器人,替代自己陪在父亲身边”的临终遗愿。故事新增了天马与阿童木的多处亲密互动,如天马从“自私的掌权者”被修订为慈父。即便阿童木闯下大祸,天马也从未想过将其抛弃。

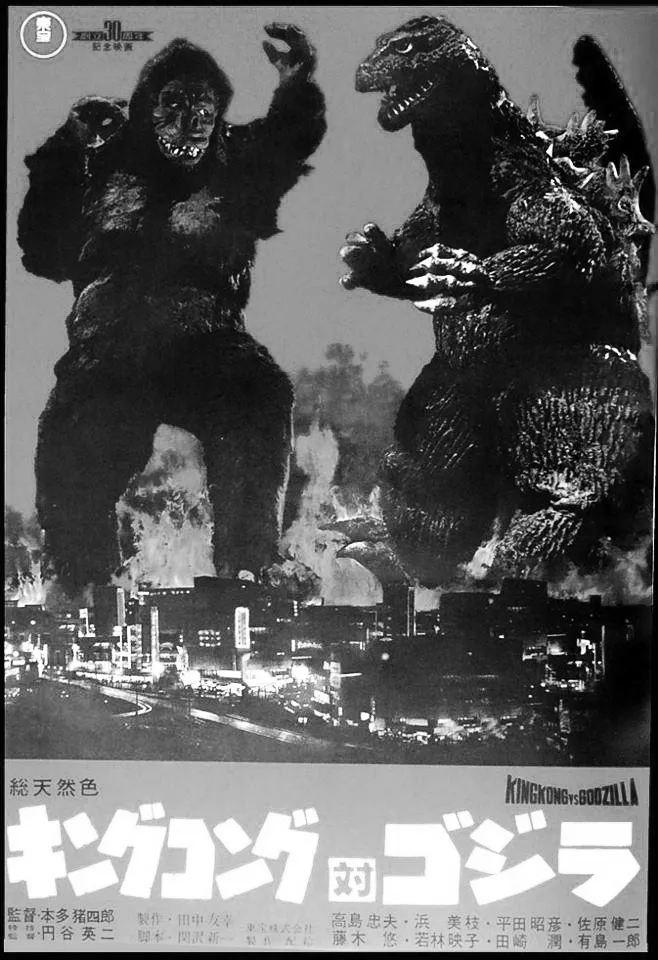

类似的时代特征也被赋予在哥斯拉身上。有别于初版《哥斯拉》对美国的回避,影片《金刚大战哥斯拉》(,1962)是日本第一次主动且明确地将美国拉至同一科幻宇宙中,也是哥斯拉第一次代表日本,站在日本民族主义立场上对美国发起的主动出击。影片中日本太平洋药业和东京药业两大制药两家公司分别赞助了不同的电视栏目,东京药业一方率先在节目中宣布了哥斯拉的回归,而太平洋药业则不甘落后,派出探险队远赴所罗门群岛发现金刚并试图运回日本作为宣传,不巧半路上两大怪兽相遇并展开角斗。该片与20世纪60年代的日美关系互为观照,片中哥斯拉或金刚都具备很强的进攻力,但都不再是日本的威胁,而是商人逐利的工具。

于彼时东宝而言,哥斯拉宇宙的成功搭建虽完善了特摄的视觉奇观呈现、扩大了叙事空间,但观影人次的大幅下降说明其回避现实的低龄化叙事倾向不符合当时日本受众的需求:日本扭转战败成为经济大国令西方侧目,市场需要一部可以在安全范围内实现日本可与世界第一大国相抗衡的意象的作品。与此不同,彼时美国只是需要一个神秘的亚洲奇观,双方的国际关系体现在市场的差异性需求之中,美方希望将哥斯拉打造得更为喜剧化和低龄化,但本多猪四郎等主创却不希望让这部影片完全变成喜剧。最终这部在喜剧诙谐中蕴含政治隐喻的科幻片获得日美两国市场的双双认可:北美市场于1963年上映,票房达125万美元;日本观影人次达1255万次,至今依旧是东宝哥斯拉系列的观影人次之最,总票房收入3亿5千万日元。

随着日本自身经济实力的不断增强,昔日打压自己的角色似乎也不再恐怖,而是变成了可以协作的对象。《战龙哥斯拉之三大怪兽》(,1964)中,哥斯拉从“破坏者”一跃变为大和民族“守护者”。这一守护者身份在哥斯拉的身上持续了近20年,直到20世纪80年代后期日本经济开始逐步崩坏。对于西方强权的压制以及对本国体制的不满堆积起来,科幻电影在对既有IP的续写中透露出时代转向,哥斯拉再度站到日本社会安全的对立面。哥斯拉的立场变化与日本经济发展和政治环境的时代变化高度一致。经过市场遴选的头部日本科幻电影也一直承担着战后身份重建以及对权力规驯的疏解职能。

三、跨时代改编与战后新世代诉求

20世纪60-80年代的昭和尾声中,日本在政商两界携手中迎来经济的迅速发展以及民族自信的提升,这在一定程度上缓解了此前早期的科幻电影创作者对掌权者的负面印象。随着美国在半导体、机电以及汽车产量方面均被日本超越,此时西方强者已不再恒强。虽然自由主义和民主主义的传播使得西方发达国家的文化依旧具备吸引力,但自20世纪70年代石油危机后“日本经济的卓越表现受到全世界的关注……发达国家年轻人中,认为‘今后是日本的时代’,学习日语,希望在日本公司就职的人也越来越多”,这也使得部分创作者对日本国力产生了乐观情绪并对科幻影片中的危机呈现有所缓和。科幻电影在IP文本层面演变的过程中减少了借幻想为日本民众及创作者自身去建构“逃离战败耻感”的空间,而是倾向于将战后早期科幻中所表达的民族认同焦虑以及政治焦虑在同一科幻IP的幻想空间内进行娱乐化的重写与覆盖。

代际变化(generational change)引发市场需求流变,“生长于不同的社会、经济、政治、文化环境的不同世代群体,在成长过程中会被社会化‘糅合’进不同的价值与信仰”。战后经济腾飞期的日本青年成长于现代、城市、工业化的社会中,在长期的正式教育中“习得现代人类社会制度化的价值观念”,故而“热衷于对社会、政治与文化事务的公共讨论”,个体强调“自由、多样化、平等、个人权利与负责任的政府”。

日本曾于战后爆发过两次群众运动,一是1959年3月由《日美安全保障条约》引起的“安保斗争”,民众和学生对内阁失望并强烈呼吁反战,在一定程度上促使了日本内阁及美国政府重新思考日美关系;二是20世纪60年代中期持续到70年代初的“大学斗争”,除要求高校自治外,学生还提出反越战、反美等口号。与此同时,如东映的流氓阿飞片等带有暴力的反体制色彩的影片成为年青一代电影受众的宠儿,甚至“这些暴力影片早已超出短期流行的范围,成为日本电影最主要的部分”,而“暴力”也融入了部分科幻创作。

日本科幻电影的新世代创作者们正是这一时期群众运动的亲历者,这批在战时、战后出生的新世代创作者身上出现了与早期创作者不同的表达倾向。在20世纪70-80年代里,他们创作的科幻作品存在着在跨媒介表达中被保留下来的文本共性。如科幻小说《世界尽头与冷酷仙境》(,1985),科幻电视动画剧集《机动战士高达》(,1979)。彼时科幻电影大量改编自电视动画剧集或漫画,随着漫画期刊所在的商业集团渗透电视行业、纷纷进军电影产业,跨媒介的改编速度被大大提升,这也恰恰使新作与原始文本之间的交集表达出了不被媒介所区别的时代共性。如改编自1979年电视动画剧集的《宇宙战舰大和号剧场版》(,1977),改编自1977年漫画的《银河铁道999》(,1979),改编自1975年漫画的《哆啦A梦:大雄的恐龙》(1980)和《哆啦A梦:大雄的宇宙开拓史》(,1981),改编自1982年漫画的《风之谷》,改编自1987年电视动画剧集的《王立宇宙军:欧尼亚米斯之翼》(,1987)……这些作品都呈现出如下特征:一是更关注历史背景中个体的生命价值;二是外族可具强势的资本侵略性或持殖民主义纲领,而本族掌权者则是缺位或不可依仗,有明确的敌对冲突;三是创作者对政府即政治环境高度关注,多在元叙事(metanarrative)之下呈现出反战态度,其中部分作品选择“以战反战”。

文学创作者如1949年出生的村上春树(Murakami Haruki),以及漫画、电视动画剧集、电影创作者如1933年出生的藤子·F·不二雄(F. Fujio Fujiko)、1938年出生的松本零土(Matsumoto Reiji)、1941年出生的宫崎骏(Hayao Miyazaki)和富野由悠季(Yoshiyuki Tomino)、1947年出生的楠叶宏三(Kusuba Kouzou)等,这些创作者同他们的市场受众一样都生于二战或其后,幼年期不曾参与任何战争,却受日本国体统一体中臣民无限责任思想所控,自出生起便承受着战争的代价,同时被剥夺将之对象化表达的权力。

在多位创作者的回溯中,战争带给他们的代价不仅是童年时期目睹战争对人性的侵蚀,还包括家人(多数是父亲)为军国主义效力的行为给自己带来的耻辱感和厌恶感。他们在“一亿颗心像一颗心一样跳动”“一亿玉碎”军国主义和极端民族主义中度过懵懂的童年并迅速看到其惨烈后果,屡次目睹社会在极短时间内迅速完成重大转向,“新事物甚至原本异质的东西,都不经过通过去的充分较量而一个接着一个地被吸收进来,因而新事物的胜利惊人的迅速”。情绪宣泄的需求在非理性的组织化规驯中被积蓄,最终激发在影射现实社会的架空的科幻创作之中,表现为对粉饰现实的明确而激烈的反思与抵抗。

大友克洋出生的1954年正是首部《哥斯拉》问世的那一年,彼时虽是战后,但美军尚有部队驻留日本,战败的影响还在萦绕。大友克洋也在这样的社会环境中度过了童年。大友克洋在28岁创作了漫画《阿基拉》(,1982),34岁迎来了亲自执导的同名电影上映。电影版《阿基拉》中,毁灭人间的恐怖武器阿基拉在故事前史中的那次爆炸原因被刻意隐藏;如同现实中第五福龙丸号遭遇核辐射并不是那场核实验的初衷,阿基拉本身也没有表达出明确的毁灭人类的主观意识。作为“值得同情的破坏者”,阿基拉是军方进行人体武器化秘密实验的成果,他的外形被设计为一个未成年男孩:尽管拥有最强力量,但倘若无法自控,其自身存在也将被力量瓦解。影片中除阿基拉外,参与学生运动的少年、在社会上游荡的机车少年、军事实验基地里秘密关押的其他年幼的被实验者等,都对社会造成了破坏,但也都是“值得同情的破坏者”。而那些不曾履行教养义务的父母以及代表国家暴力机器的军方,却成为家庭属性与社会属性下“自私的掌权者”。他们将未成年人遗弃或利用,甚至剥夺个体自由用做人类武器化实验,具有浓郁的军国色彩。

随着对理想社会的愿景从现实走向虚构,对于揭露掌权者及其体制、重建现实的迫切期望也表达在科幻电影之中。电影《阿基拉》中,面对拥有巨大到足以毁灭世界的力量“阿基拉”时,影片的立场是相对暧昧的。虽然阿基拉所蕴含的巨大能量会对世界安全产生威胁,但片中他并没有带来任何真正意义上的死亡,反而是开启了彻底粉碎现有不幸世界、重建并重生至更高级别的新世界的唯一途径,让身处危机和不安的日本新世代们得以喘息。

漫画《阿基拉》对这一部分的表述则更为尖锐。在1990年发表的漫画版的终章里,主人公凭借美国对阿基拉杀伤力的忌惮,获得与美国相抗衡的能力——故事尾声,大爆炸后满目狼藉的新东京恰是主人公新建理想日本的契机,但武装美军打着“联合国观察团协助维持治安和救济难民”的名义进驻,并叫嚣此乃日本政府批准。主人公发现后即刻要求对方“带着你们的枪炮滚出我们的国家”,展示出革命者成立的新政府“大东京帝国AKIRA”的旗帜并威胁美军:不要企图干涉大东京帝国内政,阿基拉还存在于日本。在漫画版的结尾处,阿基拉存在的立场鲜明,作者将暴力和武器视作维护国家政治和领土主权的利器。这明显区别于战后早期科幻对于大规模杀伤性武器以及过度发展科技的担忧,更有别于20世纪60年代前辈创作者们将日美抗衡娱乐化的创作思路。

将漫画后半部分的政治批评进行扁平化改编的处理方式,也曾出现在电影《风之谷》中。虽然这两部作品在全球范围内的口碑都很好,但无法回避的是电影版的内容裁剪令部分漫画追随者以及在漫画完结多年后才看到影片的年轻受众感到失望。从特许经营(Franchise)的运作来看,漫画期刊所属出版集团加入电影产业,以及制作委员会高额投资的兴起和介入,使得漫画或电视动画到电影这一跨媒介传播的转化速率自20世纪80年代开始被显著提升,如漫画版《风之谷》于1982-1994年连载,电影于1984年在日本上映;漫画版《阿基拉》于1982-1990年连载,电影于1988年在日本上映。漫画的低成本和广发行便于内容方第一时间回馈受众需求,章回体叙事的连载则意味着消费与创作的主体双方可以通过自主交流来创作一个共同的科幻空间,并携手完成虚拟社会的构筑,再考虑到科幻与现实的紧密关联与强隐喻性,这似乎形成一个悖论——任意观众都不可做到在电影版上映时就看到原作的结尾部分,而看到过原作结尾部分的读者或观众,也无法再回到电影版上映时的心理环境和社会环境之中去观看电影。

20世纪80年代末,苏联在一系列政治改革中陷入动荡,冷战的紧张氛围在日本持续发酵,伴随着90年代初苏联解体,国际政治局面被重构,日本经济危机在平成时代迅速显露,自民党也在执政四十年后暴露狼狈。整体而言,自昭和末期至平成时代,日本科幻复现“值得同情的破坏者”和“自私的掌权者”这一组合。然而与战后初期不同的是,现实的剧烈动荡使得虚构的意义开始被消解,其中科幻影片对日本现有体制和美国政治强权呈现出前所未有的攻击性,且这一倾向不再局限于少数个体,而是在整个叙事空间内的集体性的显化。随着持续性经济低迷至今未出现明确转机,新世代承受着现有社会体制带来的压力却又无力改变,似乎不再期盼改善,转而寄希望于推翻与此前世界、划清界限并重建新世界。平成时代的叙事倾向自20世纪90年代愈发明显并延续至令和时代,直至千禧年,部分科幻文本在改编中都体现出更甚于20世纪的指向。

如对比1980年电影版和1977年漫画版,2007版电视动画剧集《奔向地球》(,2007)中被计算机系统所控制的人类有了更强的反抗意识,尤其是基斯这一角色身上的反叛意识和革命性都有了巨大的提升。作为被称作“体制”的计算机控制体系创造的完美人类,基斯本该完全臣服于“体制”,但他却反向成为带领人类反抗“体制”的扛旗者。在他的努力之下,人类以武力推翻“体制”,在未来确立了绝不可再被任何“体制”掌控的意念。对此,新加入了科幻元素的《蜡笔小新:谜团!花之天下春日部学院》(2021)在悬疑和历险之下也包含相关讨论,故事中的AI体制以成绩和服从性为标尺,监控并遴选人类孩童中的“超级精英”,而无论是否成为精英,在这套体制之内,人类的内心都被AI反人性地残忍压制,直到主人公蜡笔小新切身地证实了体制的荒谬之处并将其推翻。

电影《哥斯拉:大怪兽总攻击》(2001)和电影《新·哥斯拉》(2016)中,对比昭和与平成年代哥斯拉电影,2001版和2016版都具备了更强的批判意识,这也使得它们成为千禧年以来市场认可度更高的两部哥斯拉电影。在2001版的故事设定中,包括日本人在内的、惨死于二战的怨灵们凝聚在一起化作哥斯拉进攻日本,军方明明无计可施但却为了自身地位不被裁撤而隐瞒真相、佯攻以待。影片展示出对无视历史事实、军国主义萌动的政府自下而上的割席。而在2016版中,影片更是借助哥斯拉的暴力轰炸,直接将故事结尾设定为旧有日本内阁成员全部殒命,废墟中的日本或将在新世代的努力下大有可为。

结语

电影的续写与改编是资本化机械复制的必然产物,日本科幻电影大量依靠续写与改编,其间除去减少开支、降低成本的动因,亦受制片委员会体系之下延长其特许经营运作的生命周期的产业需求,及日本国家形象塑造策略的影响。不容忽视的是,对科幻文本续写与改编的生产动力不仅发生在资本主义构建的工业语境下,也更广泛地关联着经济实践和民族性表达等文化形态。

叙事学把故事看做某种隐含在具体文本之中的遗传性的物质,被市场认可的续写和改编之作,一方面是其成功发挥了品牌的溢出效应,另一方面则意味着故事在跨时代的背景中既有遗传亦生突变,凭高度契合于时代的自发性表达切入受众被压抑的需求以及因此而产生的焦虑,并借助叙事中主人公的经历帮助文本受众完成对焦虑的释放。以跨时代续写、改编的科幻电影为锚点,观察文本对不同世代受众再现的不同策略和发展阶段,有助于辨析科幻电影作为代偿性公共空间,对国家形象、民族性塑造的突出意义。在当下复杂多变的国际情形中,避实击虚将科幻电影的跨时代续写与改编纳入对新世代受众和跨文化受众的重点传播范畴,既是对全球化的防御,也是对全球化的融入,具有一定的战略意义。

1 Motion Picture Producers Association of Japan,2021年度(令和3年)興収1 0億円以上番組(令和4年1月発表)[E B/O L].http://www.eiren.org/toukei/index.html.2022.8.5.

2[日]佐藤忠男.炮声中的电影:中日电影前史[M].岳远坤译.北京:世界图书出版公司北京公司,2016:27-28.

3该片也是当时世界上投资成本最高的电影,最初版于1926年首次展映,并于1927年1月开始公开放映,文中时间参考展映时间。

4为了节省制作经费和时间,采用重复画面等手段拍摄,尽可能地减少动画的绘制张数,比如人物在说话时,只对人物的嘴部动作绘制变化,不改变人物的身体动作。

5[日]手冢治虫.我是漫画家[M].晓瑶译.北京:北京联合出版公司,2021:222.

6 Snyder, Francis,[M].Oxford:Bloomsbury Publishing,2002:113.

7 S u z u k i T.[M]. Tokyo: Pia, 2005:67-69.

8核心文本可以是剧本、小说、漫画、动画、前作电影等一切包含该故事叙事倾向性及叙事特征的内容。

9 Jennifer Grainger.Interview with Yaoyorozu Producer Fukuhara: The Vision for the Future of the Anime Business[EB/OL].https://manga.tokyo/interview/interview-with-yaoyorozuproducer-fukuhara-the-visionfor-the-future-of-the-animebusiness/2/.2022.8.5.

10 Denison R. Franchising and film in Japan:Transmedia production and the changing roles of film in contemporary Japanese media cultures[J]., 2016, 55(2): 67-88.

11Miwa Y, Ramseyer J M. The fable of the keiretsu[J]., 2002, 11(2): 169-224.

12指发行商从电影院票房收入中所得到的收入,基本占到票房收入的50-60%。日本电影统计数据以1999年为界,在此之前公开的是配给收入,自此之后公开的是票房收入。

13Condry I. Anime creativity: Characters and premises in the quest for cool Japan[J].,2009,26(2-3): 139-163.

14 McGray D. Japan's gross national cool[J]., 2002 (130): 44.

15 Ministry of Foreign Affairs of Janpan,Pop-Culture Diplomacy[EB/OL]https://www.mofa.go.jp/policy/culture/exchange/pop/index.htmlhttps://www.mofa.go.jp/policy/culture/exchange/pop/.2022.8.5.

16Mouer R, Sugimoto Y.[M].London: Kegan Paul International. 1986:41-44.

17 Taylor C. Modern social imaginaries[J]. Public culture, 2002, 14(1): 91-124.

18[日]四方田犬彦.日本电影100年[M].王众一译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:146.

19[日]宫崎市定.亚洲史概说[M].谢辰译.北京:民主与建设出版社,2017:355.

20同18,137.

21同19,354.

22 Anderson B.[M].London:Verso, 1983:4.

23同5,45-46.

24同18,156.

25[日]野口悠纪雄.战后日本经济史[M].张玲译.北京:民主与建设出版社,2018:166.

26王正绪,游宇.东亚青少年的民主态度和民主行为:代际变化和生命周期特征[J].开放时代,2013(06):146-162.

27 Welzel C, Inglehart R, Klingemann H D. Human development as a theory of social change: a cross-cultural perspective[J].

,2003,42(3):341-379.

28[日]佐藤忠男.日本电影中的性和暴力[J].陈笃忱译.世界电影,1989(03):69-84.

29[日]丸山真男.日本的思想.安益民,吴晓林译.长春:吉林人民出版社,1991:8.

30对白翻译参见2019年香港东立出版社出版的漫画《阿基拉》第六部413-422页。

31[美]罗伯特·斯塔姆.电影改编:理论与实践[J].刘宇清,李婕译.北京电影学院学报,2 0 1 5(02):38-48.