论德彪西钢琴作品《月光》音乐特征与演奏技巧

2022-11-04王跃儒

王跃儒

一、德彪西的生平简介

德彪西是印象派音乐的重要代表人物,对欧洲音乐具有深远的影响。德彪西1862年出生在法国的一个普通家庭,虽然父母并没有从儿时起就对德彪西进行音乐熏陶,但凭借他自身的天赋,在年仅11岁时就考入了巴黎音乐学院。在学习期间德彪西不拘于传统教学,而是努力探寻新的音乐风格。 1880年德彪西开始了他的音乐之旅,他周游世界各国,并在柴可夫斯基的三重奏乐团进行深造,这使他得到了大量的实践经验,还在这段时间结识了著名音乐家威尔第、瓦格纳、李斯特等,这对他的创作影响颇深,而且在此期间他结交了许多印象派画家、象征派著名诗人等。通过与友人们之间的交谈更使德彪西对音乐艺术产生了独特的见解与创造性的新思维,从而在日后谱写了一篇又一篇绝世佳作。

二、德彪西的创作风格特点

德彪西拥有超强的听觉能力与感知能力,在创作时,他能听到常人无法辨别的泛音,因此在其创作的作品中,往往出现泛音与旋律难以捉摸不定等现象。其作品更注重情绪色彩而不是古板的和声关系,他舍弃学院派所注重的配器手法,将钢琴的织体与音响效果丰富化,使其旋律与景物交汇在朦胧的意境中,这种迷离、虚幻的情绪色彩逐渐形成了印象主义所特有的描绘景物的音乐色彩。德彪西喜欢运用音阶这一创作手法,将乐曲进行大胆革新,令旋律线条若近若远,从而使音乐作品能够触动到自身的感官印象,并且他的创作赋予了乐曲一种神秘感,使其作品更具魅力,令听者的心灵徜徉夜幕星河中,于虚幻缥缈的意境中找寻自我。

三、《月光》的音乐特征

(一)简述

德彪西尽人皆知的作品便是《水中倒影》《亚麻色头发的少女》和《月光》,而众多听者喜爱的《月光》就来源于《贝加莫组曲》。《贝加莫组曲》在1890—1905年间创作,是德彪西历经15年才完成的著作,该组曲先后由四首乐曲组成,依次为《前奏曲》《小步舞曲》《月光》和《帕斯皮耶》,此部组曲是他创作初期重要的作品。在德彪西的早期作品中,不难发现浪漫主义的音乐风格,德彪西通过对浪漫主义风格的反复参透才找到创作的新突破,不断在音乐上进行大胆的创作与探索。 这首《月光》的创作灵感由德彪西在意大利贝加莫时感叹此地的山川湖海而来。当他回到自己的家乡时,将贝加莫美好的景色用音乐记录了下来。《月光》创作于19世纪90年代,受印象主义画风与象征主义诗歌的影响与启发,德彪西更专注音乐带给听者的感官感受,他在谱写《月光》的过程中加入了许多印象主义风格元素,使他的作品在音色和色彩上都展现出朦胧、静谧的意境。德彪西生动形象地刻画了月光的形象,与印象派音乐的创作源于自然环境而直观描绘的理念相契合。同时在创作过程中德彪西还受到了许多浪漫主义作曲家给予的传授,因此形成了印象主义风格与浪漫主义风格相辅相成同时出现在此首作品中。德彪西在西方音乐体系中占有非常重要的地位,同时也推动了印象派音乐的发展,在欧洲音乐史上有着承上启下的作用。他的音乐不仅与众不同且具有强烈的个人特色,对后世音乐家的创作产生了深远的影响,因此德彪西的作品具有很高的研究价值。

(二)曲式结构

《月光》的曲式结构为单三部曲式结构。呈示部A (1—26小节),此部分旋律细腻,使听者仿佛身处深夜静谧的月光下;呈示部B(27—36小节),此部分节奏逐渐加速,并且力度由弱到渐强。左手连续演奏分解和弦,好似将月光映照下,湖面上波光粼粼的景色呈现在听众眼前,与呈示部A中静谧的月光氛围形成了鲜明对比;再现部 A’(51—72小节),此部分为再现呈示部A,旋律再次重现了幽静怡人的意境,给予听者对夜色中月光的无限遐想。

(三)旋律特点

通过赏析《月光》,我们可以发现乐曲前9小节采用了二连音、三连音以级进的旋律凸显清晰流畅的旋律线条。从第19小节开始,乐曲添加了低声部的八度旋律,使旋律愈加密集,情绪高涨,为B段主题的呈现做出了铺垫。B段从第27小节开始,乐曲的旋律以左右手的琶音逐渐递增,大大增强了层次感,仿佛一幅月光下流动水面的场景浮现在眼前。最后,再现A段旋律又一次变得柔和并充满了梦幻般的意境,右手的高声部演奏主旋律,使音乐的律动更加清楚,同时加深了音乐的色彩性,营造了一种万籁俱寂,月光被遮住了神秘面纱的画面。

(四)节奏特点

《月光》全曲为9/8的复拍子。乐曲加入了大量的二连音、三连音、六连音,旋律巧妙如流水般源源不绝,不固定的节奏使乐曲更加变化莫测,增添了音乐的多样性,将乐曲营造出如梦如幻的演奏效果。作品中经常出现同音连线,用于衔接每一小节,进而让音乐节奏发生变化的同时也能柔和地过渡到下一小节。分解和弦的运用在乐曲中也占有一定比重,音符先后响起再层层叠加的连续演奏,最终达到每个和弦音都能清晰地留在听众脑海里。这些起伏的分解琶音更加凸显了《月光》的创作理念与技巧,将乐曲中的韵味淋漓尽致地表现了出来。

四、演奏技法分析

(一)触键技法

在演绎《月光》的过程中 ,触键技法并不是从始至终完全相同的。与浪漫主义时期演奏风格不同的是,印象派时期的钢琴演奏技巧对手指的控制力要求非常高,要注意每个音符音色的变化,并且在演奏的过程中要注意力量应集中在指尖,将核心力量控制在每根手指的指肚处。和弦转换的位置要注意慢触键,运用循序渐进的原则进行和弦转换。在演奏过程中手指需要控制好力度才能完美地诠释各个段落的层次感,演奏时需凭借手臂的力量带动手腕,才能使琴键的音响效果更加浑厚,在演奏和弦时要注意突出右手最高音,形成旋律线条并跟随手腕如水一般做出渐强渐弱音响效果。在第一小节中“PP“开始(见谱例1),运用手掌控制指尖,注意在触键时注意控制手指力度,指腹深沉但音色轻柔,避免敲击琴键的音响效果,营造出一种环境幽静的画面感,使旋律细腻且清晰。

谱例1 第1—3小节

在德彪西的钢琴作品中,他将琴键看成一个有机的整体。旋律常常为多层次结构,与浪漫主义钢琴作品中常用的创作手法的乱键、模进、重复、双音不同,他利用复杂多样的音响效果,给予听众色彩绝伦的画面感以及无限想象的空间。在第15小节时(见谱例2),双手进行和弦演奏,注意力度依然为“PP”,演奏时要保持指尖放松,右手跨度虽然比较大但仍然要弹出干净的音色和每个音符的颗粒感。在和弦变化时既要保证弹奏的准确性,又要注意和弦的连贯性,仿佛月光洒在湖面上犹如金色翡翠一般。

谱例2 第15—16小节

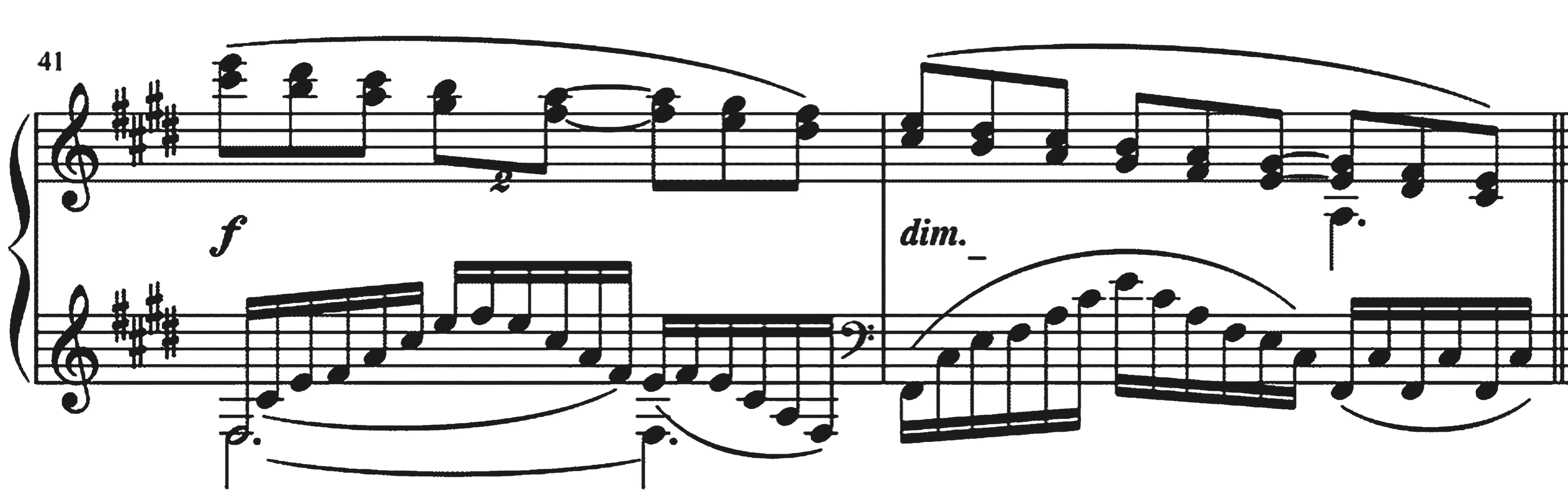

展开部由第27小节开始此处情绪明显变得激动、活跃起来。左手进行琶音演奏与右手的主旋律相辅相成,在演奏过程中我们要注意双手的律动感,在突出右手主旋律的同时将左手的音色演奏出“背景板”的效果,所以此处对左右手演奏的配合度要求极高。第37—42小节调性由D大调转为E大调,在第37小节出现了渐强记号,我们可以看到第41小节出现了全曲唯一的“f”记号(谱例3),在演奏时要将乐曲的情绪推上顶峰,在力度渐强的同时也要做到情绪的渐强。在渐强随后出现的42小节则标记了减弱“dim”的表情记号,仿佛在月光的映射下景色变得明亮与暗淡互换,使乐曲更具感染力。

谱例3 第41—42小节

第43小节开始由E大调转为D大调,演奏力度也逐渐减弱,此处再现了幽静的氛围,注意控制手指下键力度,指肚轻贴琴键仿佛抚摸钢琴。注意保持手腕的稳定性,要将全身力量注入指尖上并且手掌放松,使每个音符都能演奏出明亮的旋律色彩,呈现出悠远宁静的音乐线条。最后尾声结束在D大调的主和弦上,要轻柔的下键如轻纱般划过琴键,留给人们对月光的无限遐想,至此全曲结束。

(二)踏板控制

除触键以外,踏板的控制对演奏时的效果也十分重要。在演奏过程中踏板的变化主要是基于和声的变化,此部作品的乐谱是没有踏板记号的,所以踏板的更换不仅考验了表演者的演奏技巧,还考验了表演者对乐理知识的了解。对印象派的作品来说,踏板的切换是一个非常重要的因素,印象派的作品更喜欢表达难以分辨的朦胧色彩,而这种朦胧的氛围仅靠指尖上的演奏是完全达不到的。通常表演者通过利用强音踏板来延续琴键的颤动从而使辅助音与经过音形成完美的结合。在演奏过程中还要注意踏板的踩法,在第1—26小节时左右手以和弦为主,此时用全踏板的踩法,在和弦清晰切换的同时又要保持和弦之间的衔接。在第26小节后左手以琶音为主,这里的踏板要切换得干净利落,和声与和声之间既要分辨清楚又要合理过渡,从而描绘出作者想要营造出虚无缥缈的氛围。最后尾声处,乐曲即将演奏完毕,这时运用半踏板的踩法使音响效果若即若离,仿佛月光的景色也要随着钢琴声逐渐远去。总而言之,此部作品的踏板踩法非常灵活,没有固定的切换方式,这也是印象派作家的创作特点。我们可以结合自身对乐曲的理解,合理利用踏板来演奏出完美的和声效果。

(三)力度

在印象派的作品中,所有音乐的力度变化都十分精细,在同一强弱范围内进行无数的音色对比。在《月光》这首作品中,虽然力度大多数为弱,但仍需要我们把握弱的层次感、把握力度的控制。作者将此首作品营造出一种朦胧的氛围,在乐谱中仅有一个小节标记了强音记号,因此力度以“p”为主题。整首乐曲处于一种暗淡的音乐氛围中,演奏时力度虽然减弱但节奏不能过慢,把控好不断变化的情绪,控制双手指尖的灵敏度,保持同一和声进行中每个音符的音响效果相同。将手臂、手腕等部位放松,手掌靠拢下键,手指要灵活地敲击琴键,在弱的力度条件下弹奏出有层次的旋律线条,烘托出模糊的主题氛围。日常练习中可以进行左右手分开练习,在右手演奏高声部音符时采用深触键,注意此时右手力度虽要与左手力度产生鲜明对比,但不能突强,要在“弱”的情况下稍加明亮的演奏,避免打击性音响效果,由此增强旋律的线条感,塑造出对答般的演奏形式。乐曲尾声部分力度为“pp”,力度回到全曲最弱的部分,气氛归于安静,从低声部到高声部的一长串琶音要有颗粒地演奏出来,手指进行慢触键,将月光空灵的景色淋漓尽致地演绎出来,这样才能更好地表达出作者想要塑造的虚幻美。所以在演奏过程中,力量的控制对演奏效果有着十分重要的影响。

五、结语

综上所述,通过阅读本文可以对印象派核心人物——德彪西有一定的了解。德彪西对事物的刻画有着自身独特的见解,其作品给予了听众前所未有的音乐感受。《月光》给我们呈现一种朦胧的画面,如虚幻般的梦境,其所表达的美感价值不仅限于音乐方面。德彪西创作的《月光》对后人具有深远的历史意义,在钢琴作品中有着不可替代的重要地位。本文具体分析了乐曲中的艺术特征以及演奏技法,便于读者在日后演奏过程中全面地了解作品、感知作品。只有深入领悟了作品所表达的内涵,才能更好地将自身对乐曲所赋予的情感淋漓尽致地表达出来。