神经元核内包涵体病临床特点及尿细胞沉渣病理检查☆

2022-10-31黄招君万琛宜王萍黄鹏程彭云吁亚庆朱敏邓建文王朝霞洪道俊

黄招君 万琛宜 王萍△ 黄鹏程 彭云 吁亚庆 朱敏 邓建文 王朝霞 洪道俊○☆

神经元核内包涵体病(neuronal intranuclear inclusion disease, NIID)是一种罕见的神经系统变性疾病,该命名源于在大脑神经元内发现嗜酸性核内包涵体的病理改变特征[1]。后续研究发现在周围神经系统,及体内绝大部多数器官组织的细胞内都可存在嗜酸性包涵体[2]。NOTCH2NLC基因5'不翻译区(5'-untranslated region,5'UTR)的CGG 重复序列的异常扩增是NIID 的致病原因[3-6]。此外研究显示该种基因变异还存在于少数的帕金森病[7]、特发性震颤[8]、多系统萎缩[9]、运动神经元病[10]、周围神经病[11]、眼咽远端型肌病[12]等患者群体中,因此目前将这些表型统称为NOTCH2NLC重复扩增性疾病(NOTCH2NLCrepeat expansion disorders,NREDs)[13]。其中NIID 为最主要的临床亚型,其临床表现如发作性意识障碍、认知障碍、癫痫发作、震颤、瞳孔缩小和排尿功能障碍等[14-16]。该病临床表型和基因型之间的关系复杂且不确定,因此病理检查对该病的正确和及时诊断具有至关重要的作用[17]。皮肤活检可在汗腺导管上皮细胞、成纤维细胞、脂肪细胞内发现包涵体,已成为诊断NIID 的重要病理手段[18]。然而,皮肤活检属于有创检查,而基因检测不适合国内多数医院的推广运用。因此,有必要寻找一种无创和经济的检查方法,帮助NIID患者的诊断。本研究总结10例NIID 患者的临床、影像、病理和基因的改变规律,并在住院急性期收集这些患者的尿液,拟探究尿液的细胞沉渣是否能帮助NIID的诊断。

1 对象与方法

1.1 研究对象纳入2021 年1 月至2022 年2 月南昌大学第一附属医院神经内科就诊的10例NIID 患者。收集患者临床症状和影像资料,其家族史和家系成员症状从受试者及其亲属处获得的。本研究经南昌大学第一附属医院伦理委员会批准。患者的组织样本均在遵守中国生物伦理法律和《赫尔辛基宣言》的前提下,由患者或家属签署书面同意书后获得。

1.2 基因检查抽取患者外周血3 mL 提取DNA。用重复引物聚合酶链反应(repeatprimerPCR, RPPCR)定性NOTCH2NLC基因5'UTR 区CGG 重复,3 种引物为:NOTCH2NLC-F-5'-FAM-GGCATTTG CGCCTGTGCTTCGGACCGT-3'; M13-(GGC)4(GGA)2R-5'-CAGGAAACAGCTATGACCTCCTCCGCCGC CGCCGCC-3' ; M13-linker-R-5'-CAGGAAACAG CTATGACC-3'。用荧光扩增长度分析PCR(fluorescence amplicon length analysis-PCR, AL-PCR)定量NOTCH2NLC基因5'UTR 区CGG 重复次数,引物包括NOTCH2NLC-AL-F-5'-FAM- GGCATTTGC GCCTGTGCTTCGGACCGT-3'和NOTCH2NLC-ALR-5'-AGAGCGGCGCAGGGCGGGCATCTT-3'。将反应产物使用3500 xl 基因分析仪进行毛细管电泳分离并使用GeneMapper软件进行数据分析。

1.3 皮肤活检病理检查选取下肢远端(外踝上方10 cm)进行开放式皮肤活检,切取深度达脂肪结缔组织,皮肤组织分为两部分。一部分4%福尔马林溶液固定,进行常规石蜡包埋切片,分别进行苏木精-伊红染色(hematoxylin and eosin, HE)和p62(Abcam, ab56416)免疫组化染色。另一部分2.5%戊二醛溶液固定,环氧树脂包埋切片,经醋酸铀和柠檬酸铅双重染色,在透射电镜下观察超微结构病理改变(JEOL-1230,日本)。

1.4 尿液沉渣病理检查留取患者晨尿500 mL,标本收集后立即以1500 r/min 离心5 min,摒弃上清液,将尿沉渣收集至细胞冻存管中。吸取少量沉渣用磷酸盐缓冲液(phosphate buffer saline,PBS)混悬后,吸取100 μL 液体滴于玻片圈定区域,自然晾干后分别行瑞氏姬姆萨染色和p62 免疫荧光染色。剩余尿沉渣标本5000 r/min 离心5 min,吸取上清液后,在细胞冻存管中加入1 mL 2.5%戊二醛溶液固定,环氧树脂包埋切片,经醋酸铀和柠檬酸铅双重染色,在透射电镜下观察超微结构病理改变(JEOL-1230,日本)。

2 结果

2.1 临床特点10 例患者中5 例有家族史(仅选取了先证者),5 例散发,男4 例,女6 例。起病年龄54~73 岁,平 均(65.9±4.95)岁,病 程 时 间0.5~20 年,中位数3(2,15.5)年。就诊症状表现为发作性意识障碍(4/10),发作性头痛(2/10)、震颤(2/10)、认知障碍(1/10)、发作性精神障碍(1/10)。发作性意识障碍或精神障碍的发作持续数小时至数周不等,基本能恢复到发病前状态。发作性头痛类似于偏头痛发作,持续时间数小时至数天不等,多在1 d内缓解。就诊时的主要神经系统临床症状包括:认知功能障碍(7/10)、震颤(4/10)、肢体无力(4/10)、行动迟缓(2/10)精神症状(2/10)、感觉障碍(2/10)、视力障碍(2/10)、癫痫发作(1/10)等。其他系统症状包括:排尿功能障碍(4/10)、干咳(3/10)、发作性发热(3/10)、便秘(3/10)、发作性腹痛(2/10)、发作性恶心/呕吐(2/10)、糖尿病(2/10)等。查体发现4 例有感觉异常、4 例下肢反射减弱、4 例有肌力减低、3 例有肌张力升高、3 例病理征阳性、2例共济失调、1例瞳孔缩小。见表1。

表1 10例神经元核内包涵体病患者的临床资料

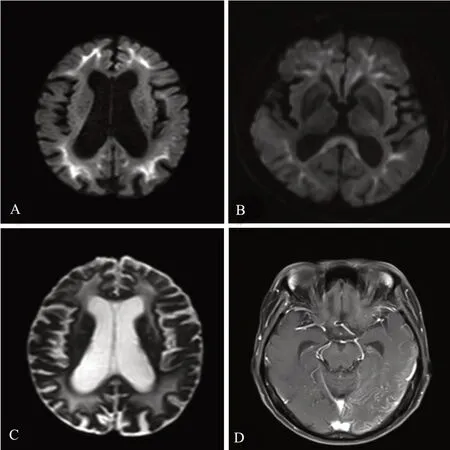

神经传导速度测定显示所有患者均存在不同程度的周围神经受累,其中脱髓鞘型感觉运动神经病变6 例(6/10)、脱髓鞘型感觉神经病3 例(3/10)、混合型感觉运动神经病1 例(1/10)。头颅磁共振成像显示10 例患者中9 例出现弥散加权成像(diffusion weighted imaging, DWI)皮髓质交界区异常曲线样高信号(9/10)(图1A),2 例患者累及胼胝体(2/10)(图1B)。T2/FLAIR 像上9 例患者放射冠、半卵圆中心、侧脑室旁的白质可见高信号改变(9/10)(图1C)。1 例患者头颅MRI 显示左侧颞枕叶皮层水肿,增强扫描明显强化(图1D)。

图1 NIID 患者头颅MRI 表现 DWI显示皮髓质交界区异常曲线样高信(A);DWI 示病灶累及胼胝体(B);T2加权显示对称的白质病变(C);T1增强示左侧颞枕叶皮层水肿伴明显强化(D)。

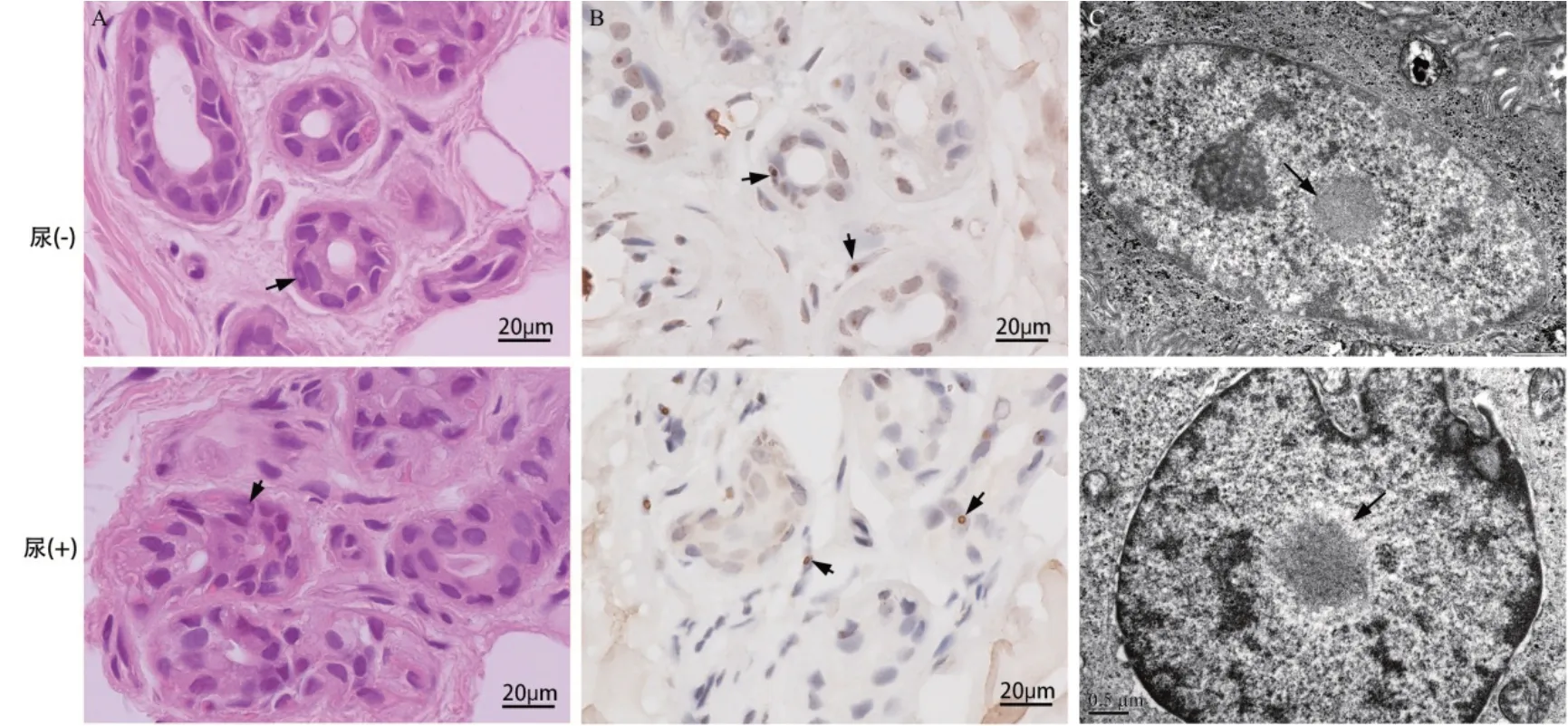

2.2 皮肤病理特征所有10 例患者均行皮肤活检,皮肤的构筑结构未见异常,皮下脂肪也没有见到萎缩或者炎性细胞浸润。可以在成纤维细胞、脂肪细胞和汗腺导管上皮细胞等细胞核内发现嗜酸性核内包涵体(图2A),部分包涵体周围呈现空晕改变,特别是在汗腺导管上皮细胞核内较易发现,个别细胞核内的包涵体可以多个出现。对皮肤组织进行p62 抗体的免疫组化染色,在所有患者皮肤组织的汗腺导管上皮细胞、成纤维细胞、脂肪细胞等细胞核内均发现p62 阳性的核内包涵体(图2B)。电镜下可见核内包涵体呈细丝状缠绕,周边或者其内没有膜成分,部分可以出现空晕(图2C)。

图2 NIID 患者皮肤病理结果 HE 染色显示皮肤汗腺导管上皮细胞核内出现嗜酸性核内包涵体(A,箭头);p62 免疫组化染色显示阳性的核内包涵体(B);电镜下可见核内包涵体呈细丝状缠绕(C)。

2.3 基因检查结果NOTCH2NLC基因5'UTR 区的RP-PCR 扩增,结果显示所有患者的色谱图均呈现出锯齿状逐步降低的峰图,提示存在CGG 重复扩增突变(图3A)。进一步AL-PCR 扩增显示这些患者的CGG 重复次数96~158 次,平均(119±23)次(图3B)。

图3 NOTCH2NLC 基因的动态突变 患者1 的RP-PCR 结果色谱图呈现出锯齿状逐步降低的峰图,提示存在CGG 重复扩增突变(A);ALPCR显示CGG扩增次数为102次。

2.4 尿沉渣病理改变所有患者的尿沉渣姬姆萨染色光镜下可见不同程度的白细胞、上皮细胞、红细胞、细菌、管型,偶见肾小管上皮细胞,但有核细胞的细胞核内没有观察到包涵体。10 例患者中,5 例患者在住入院前或者住院期间行留置导尿,有3 例患者尿常规提示存在尿路感染,因此从这3 例患者收集的尿沉渣较多,光镜下有核细胞数显著增多。所有患者的尿沉渣涂片均进行p62 的免疫荧光染色,所有的患者都可以观察到部分细胞质内出现p62 阳性物质沉积,然而仅在3 例尿路感染的患者中观察到核内p62 阳性物质的沉积(图4A~C)。尿沉渣电镜观察在1 例患者的尿中性粒细胞核内观察到细丝缠结的包涵体结构(图5)。

图4 尿细胞沉渣涂片p62 免疫荧光 患者F1(A)、患者F4(B)、患者S2(C)p62免疫荧光染色显示细胞核内出现阳性物质的沉积。

图5 尿沉渣细胞电镜 电镜显示在变性的单核细胞内出现细丝状缠绕的包涵体结构(A),在对照中未见异常(B)。

3 讨论

NIID 的临床表现具有高度异质性。在以病理形态为主要诊断手段的时期,我们对该病的认识局限在神经系统,然而随着NIID 致病基因的被克隆,目前对该病的认识早已超越了早期的疾病范畴[19-21]。该组10 例NIID 患者同样表现出了显著的临床异质性,然而仔细分析患者的临床表型谱,能够发现一些有价值的诊断线索。首先,发作性症状在本组患者中非常常见,有7 例患者的就诊症状表现为发作性症状,包括发作性意识障碍、发作性精神障碍,发作性头痛,而且部分患者在病程中多次出现发作性发热、恶心呕吐、腹痛等,这些发作性症状持续时间长短不一,但是经过对症治疗基本都是可逆的。其次,这组患者都出现不同程度的周围神经病变,多数患者临床上并无周围神经病变的症状或者体征,但是电生理检查显示存在临床下的电生理改变,而且以感觉神经的脱髓鞘性损害为主[22]。再次,这组患者除了突出的神经系统症状之外,表现出了很多其他系统症状,比如干咳、发作性腹痛、发作性恶心呕吐等,这些症状在既往的NIID 患者中往往不被重视,有必要在询问病史或者鉴别诊断中注意这些症状[23]。最后,NIID 患者的很多症状不具有特异性,发作性症状、自主神经障碍症状及其他内脏系统症状,容易被分开考虑,也容易被忽视。实际上,本组患者的及时诊断也更多地得益于头颅磁核磁影像的特异性发现,而单纯依靠临床症状和体征存在一定的难度。

本组患者中9 例出现了以额顶叶为主的皮髓交界区曲线样DWI 高信号,这在成年型NIID 患者中非常常见,也是有一定特异性的影像学标志物,有助于NIID 患者的临床诊断[24]。这种影像学改变的病理基础可能和皮层下U 纤维持续进展的海绵样变性有一定关联[25]。本组患者也出现了显著的对称分布的白质病变,目前认为这种白质病变和少突胶质细胞的丢失和变性有紧密的联系。NOTCH2NLC基因的扩增变异已经成为非血管源性白质病变最重要的原因,因此在解读NIID 患者的头颅影像时要重视脑白质病变特点[26]。此外,本组患者中有2 例患者在合并皮髓交接区DWI 高信号的同时,合并胼胝体部位持续存在的DWI 高信号,此种影像学特征在别的文献中也有被报告,可能和胼胝体部位大量的投射纤维变性有一定的关系[15]。值得注意的是,有1 例患者的影像学并没有出现DWI 的曲线样高信号,也没有出现白质病变,而是表现为颞枕叶皮层水肿和强化,有类似于线粒体脑肌病样的影像学改变特点,此种特殊类型的NIID也已有少量病例报告,极易出现误诊[16]。

自从发现NIID 由NOTCH2NLC基因中5'UTR的CGG 重复扩增突变导致,关于NOTCH2NLC基因扩增突变的报告越来越多,但主要集中在亚洲,而欧洲几乎没有[17]。目前认为NOTCH2NLC基因5'UTR 的CGG 重复在正常人群重复次数小于40。41~60 次之间属于中间型,可能和极少数的帕金森病或者特发性震颤存在一定关系[20]。重复次数超过60 次具有致病性,经典表型即为NIID,其重复次数在120 次左右,本组患者重复次数均大于60 次,而且平均次数非常接近120次,因此NIID 患者的基因诊断有必要确定CGG 的重复次数,已明确其致病性。NOTCH2NLC基因重复扩增还可以表现为变性相关性痴呆[27]、特发性脑白质病变[26]、运动神经元病[10]、感觉运动伴自主神经病[11]、远端型运动神经病[28]、眼咽远端型肌病[12]等罕见临床表型。因为相关的病例数较少,目前尚没有建立明确的临床表型和重复次数之间的关系,但通常认为远端型运动神经病和眼咽远端型肌病具有更多的重复次数。此外,有研究显示当CGG 重复次数超过300次时,携带者不表现出临床症状或者临床症状非常轻微[29]。

在基因被克隆后,作为一种以病理形态为特征命名的疾病体,病理诊断发现经典的核内包涵体仍被认为是该病诊断的必要流程之一。2011 年SONE 等[18]研究发现,在NIID 患者皮肤活检的汗腺导管上皮细胞、脂肪细胞、成纤维细胞的核内发现组成和结构特征与神经元核内包涵体一致的嗜酸性包涵体。后续研究还证实皮肤细胞的核内包涵体和NOTCH2NLC基因5'UTR 区CGG 致病性重复扩增之间存在高度的一致性[6],本组患者也再次证实了这种基因-皮肤病理之间的关联系,因此皮肤活检已经成为NIID最重要的病理诊断方法。

NIID临床表现异质性大,特别是在患者未出现皮髓交界处DWI异常高信号等典型特征时,这时我们没有更多的证据来支持NIID 诊断或者我们需要将疾病与NIID 进行鉴别,有创的皮肤活检筛查对患者来说是无益或不合理的。另一方面,常规基因筛查费用较高,而且时效性不能保证。在本研究开始之初,基于肾小管上皮细胞的核内存在嗜酸性包涵体,拟在尿液细胞沉渣中寻找肾小管上皮细胞的核内包涵体[14]。本研究通过免疫荧光在10例基因和皮肤病理确诊的NIID 患者中,发现3 例患者的尿细胞沉渣中有典型的核内包涵体,但是仅从细胞形态不能确定该细胞的来源。进一步通过电镜检查,我们在尿沉渣中的单核细胞核内观察到典型的包涵体,然而非常遗憾的是只在1 例患者中证实。

本研究的尿细胞沉渣研究存在一定不足之处。①不同NIID 患者500 mL尿液离心后的细胞沉渣含量和质量差异较大,这直接影响了后续细胞涂片和电镜制片质量的高低;②由于尿沉渣较少,本研究在细胞涂片的制作之前没有进行定量分析,导致100 μL的尿悬液沉淀后,涂片上的细胞数量和密度差异较大,少部分涂片细胞数量过少无法进行观察,而部分涂片细胞重叠堆积影响结果判断;③3例免疫荧光阳性患者(电镜阳性患者在其内)均存在留置导尿或者尿路感染,提示该检查方法可能有一定的局限性,是否只针对抗生素使用前的尿路感染患者具有诊断价值尚需进一步探究;④p62 反应阳性较多的出现在细胞浆中,对迅速地确定核内包涵体产生较大的干扰,下一步研究如果能够结合单核细胞的识别抗体进行免疫共标,可能有助于阳性率的提升。

总之,本研究显示NIID 具有很大的临床异质性,其中发作性症状表现多样,部分不具有特异性。多数NIID 患者的诊断依赖于额顶叶为主的皮髓交接区的曲线样DWI 高信号。皮肤活检病理和NOTCH2NLC基因的CGG 致病扩增之间存在很高的一致性。尿细胞沉渣病理检查对NIID 的诊断可能有一定的辅助作用,特别是在部分尿路感染的患者中显示出一定的阳性率,但是其研究方法尚需要进一步的优化,样本数尚需要进一步的扩大。