机械类研究生的国际化课程配置对比分析

2022-10-29杨晓双石永军

伊 鹏,杨晓双,石永军

(中国石油大学〔华东〕 机电工程学院,山东 青岛 266580)

一、机械类研究生培养现状

近年来,我国高等教育综合改革的步伐加快,继卓越工程师计划和协同创新计划之后,2017 年又提出了高等教育新工科建设的人才培养思路,而专业学位研究生教育是培养高层次工程技术和科技人才的重要途径,其中理工科专业学位研究生的培养应特别强调工程实践和创新研发能力,因此新工科背景下的新特征在于多学科交叉融合、产学研闭环培养,使学生具备研究、解决复杂工程实际问题的能力,促进研发能力和成果的快速转化。

目前已有多所高校开展了相关的培养改革探索,江苏理工学院薛亚平等依据学校机械工程领域面向新工科进行研究生工程实践创新能力培养的探索,构建了工程实践创新教育体系和工程实践创新教育平台,提出了面向新工科的工程实践创新能力培养的措施;长安大学成建联也以新工科建设以培养创新型人才为目标,基于学生在学习机械系统动力学课程中存在的问题,提出对应的教改思路,通过课堂教学和实验实践,使学生分析解决问题的能力大大提高;此外,还有上海工程技术大学董万鹏等针对新工科研究生教育,提出建立持续改进的多样化培养模式,以创新培养制度保障为基础,加强专业学科方向及育人平台的多样化,培养工程协同创新意识,提高了工科研究生的创新能力和解决实际问题的能力。

在新工科的学科交叉融合培养方面,很多学校也开展了教学研究工作,武汉大学周叶中等以武汉大学研究生跨学科培养实践为基础,探索形成了工科研究生跨学科培养模式;华南理工大学张建功等通过构建研究生跨学科培养模式评价指标体系,对我国高校工科硕士研究生跨学科培养模式现状进行了实证调查;武汉大学张莉对跨学科研究生培养的误区进行了分析并提出相应对策。为应对新时代产业升级和工科教育的国际化,以北美地区美国和加拿大的国外知名研究型高校为主,也在开展培养模式转型研究,并根据各自学校特点进行了研究生培养动因、路径和模式等多方面的研究和实践。

综上所述,新一轮国际化竞争加剧和产业升级压力下,新工科建设是各高校顺应国际形势发展、提高核心竞争力的必经之路和有效手段,国内外已有多所一流高校在这一方面开展了探索和实践性工作。因此,为应对国家战略发展新需求和国际竞争新形势,尽快提升我国机械工程学科研究生培养质量,培养面向新工科且具有国际化视野的研究生,开展融合培养的新路径探索已势在必行。

二、国内外机械类研究生课程配置对比分析

中国石油大学(华东)在新工科机械工程学科下,机械专业研究生的培养方案课程特色主要侧重于先进技术的讲解与交流,以此开阔研究生的视野,但深入程度不够充分,主要教学模式以老师授课为主,学生提交作业和考试为辅。这往往会弱化学生的综合实践能力和动手操作能力,所学的专业知识不能很好地应用于实际工作,缺乏专业实践能力。

加拿大多伦多大学的教学优势是所学课程专业性更强,教师授课方式灵活多变,学生参与课堂讨论更积极。而且学生作业更多是开放式题目,需要阅读大量文献及参与报告、讨论、提问、进行辩论,涉及多种交叉学科学习,研究生竞争能力普遍提高。缺点是针对面不够全,虽然在某一领域的竞争能力有很大提高,但是学术研究的综合能力并不突出。所以国内外高校培养研究生是属于联合培养的一种模式,形成优势互补,全面提高研究生的综合能力、实践能力、创新能力和科研能力。

在荷兰代尔夫特理工大学,课程学习更注重讨论,并进行口试,也有一些短期课程对某方面知识进行集中授课,主要是帮助解决学生因科研课题在某方面的紧急需求,可以快速学习和提升研究生科研能力,提升其课题水平。

在成果方面,国外留学的研究生有更多机会参与高校与企业合作项目,能够很快提高自身专业实践能力,完成的论文质量水平普遍提高,科研成果也有所提高。在国外留学的研究生与国内高校的课题组在项目上也有合作,并不是全面由国外高校独立培养,而是高校与高校之间的合作倾向,这种模式更有利于留学研究生的培养,把握课题研究趋势。

而在德国布伦瑞克工业大学,研究生有更多机会参与高校与企业合作项目,能够很快提高自身专业实践能力。在课题方面,国外留学的研究生结合国内学习的基础知识进行有效扩展,在自己专业方面基础更深更牢,课程学习程度更加深入,而在国内的研究生培养模式方面,主要是针对综合知识面的拓展,通过多学科交叉融合进行培养,学生的综合知识能力有很大提高。

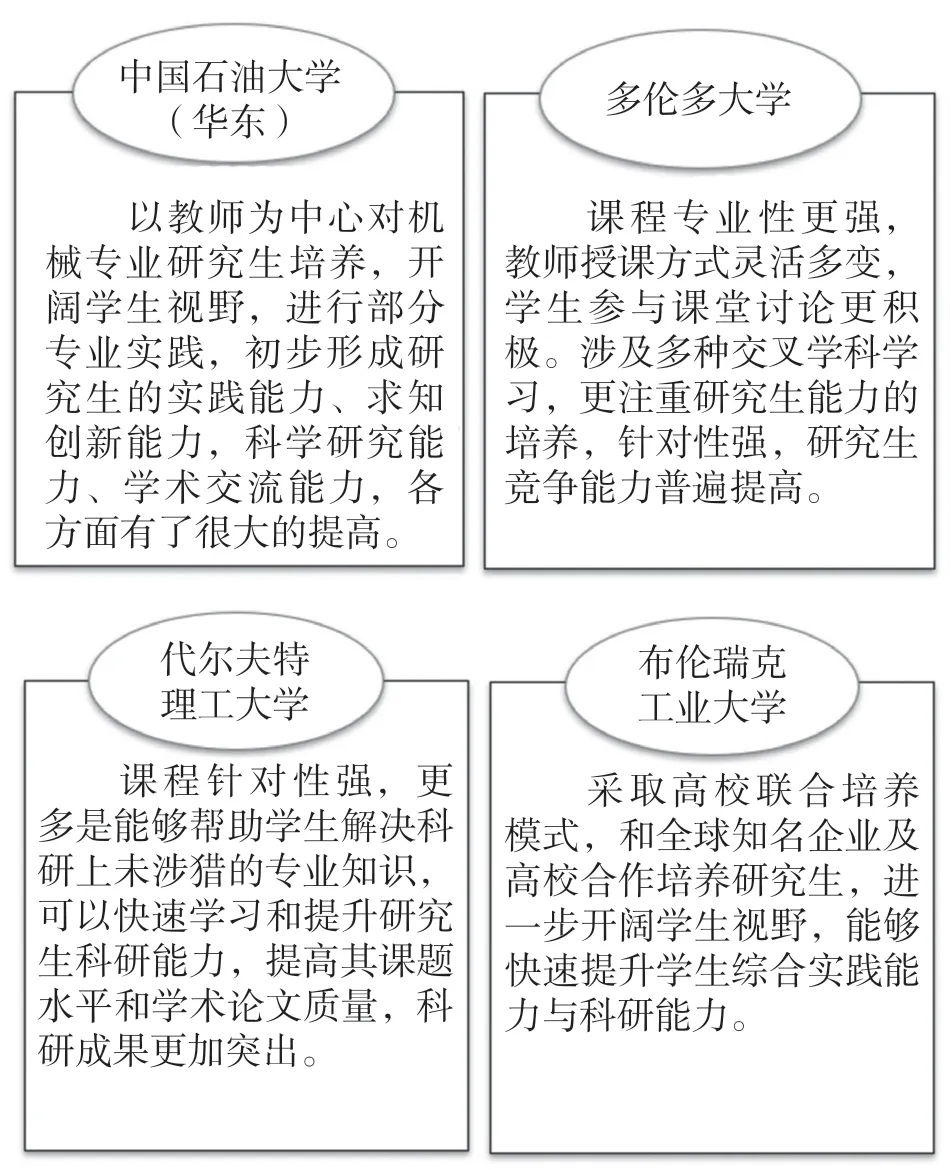

根据以上调研分析,对比中国石油大学(华东)与国外部分高校机械研究生培养特点如图1所示,研究生的培养方案应该走向国际化,通过与国外高校和企业合作培养高水平研究生,不断提高研究生的专业能力、创新能力和实践能力。通过学生进修数据对比,他们在各自的专业和课题方向、科研技能、工程实践能力、创新能力、国际化交流能力、国际化视野都有很大的提高,而作为留学或交流生或联培生在国外通过个人的努力取得了很多科研成果,大部分留学生对于回国工作的意愿也很强烈,应聘的工作岗位都是顶端的研究行业,对于我国的科技和发展有很大推进作用。

图1 中国石油大学(华东)与国外部分高校机械研究生培养特点

三、机械类专业研究生国际化教学改革路径分析

(一)突出应用型、实践性专业特色

主要针对机械类的行业,石油机械工程、车辆工程、流体传动与控制、机械电子工程、非常规能源装备技术以及海洋油气行业产业发展需求,实施高层次研究生培养方向的布局,向具有地区特色和战略性新兴产业相关的方向调整,以行业产业对岗位职业的素质、知识、能力需求,制定人才培养规格,构建人才培养体系,提高服务地方经济社会发展的适应度,突出应用型学科特色,体现实践性专业特点,将学生的专业实践能力的培养作为重点,提高专业学位研究生解决具体实际问题的能力,培养具有专业技术的高层次应用型工程技术人才。

(二)促进理工多学科交叉与深度融合

促进理工多学科交叉协同,在新业态、新技术变革条件下,多学科协同培养是必然趋势。如智能制造与增材制造技术,必然涉及材料、机械与控制等学科,其中还涉及数值计算与分析、结构优化与工业设计、管理成本效益分析等细分学科门类;再如机器人创新一类的大赛,不仅涉及机械、机电、自动化、材料科学也涉及人工智能等技术。因此,应积极发挥一级学科优势,通过培养方向优化、跨学科选修课程、拓展选修模块,以及增加综合训练和学生自主创新科研立项等方式,提升多学科交叉型研究生人才的培养水平。

目前,越来越多的国内外高校开始重视多学科交叉与深度融合,以提高研究和解决复杂的工程问题。未来建设一流大学基础必定是学科交叉融合,学科交叉融合是培养创新人才的重要途径,只有拓宽学生的知识层面和宽度,学生的创新实践能力才会有更大的提高,因此国内外的高校都在增设各种学科,理工科强校以及文科强校都在朝着综合性方向发展。而且中国石油大学许多课程都转移到线上进行教学互补,如MOOC慕课、YOOC优课,以及Zoom线上国际课程授教模式,学生可以通过这些网上教学模式接触到国外高校的课程,拓展自身的知识面及层次。

(三)强化工程实践创新能力培养

向工程师培养目标侧重,强化工程实践创新能力培养,完善相关的教学内容、标准、方法和手段,面向企业实践开展项目教学、研究性教学、仿真教学、创新创业教育、学科竞赛、企业实践等方式,培养主动学习、逆向思维和实践创新能力,面向企业一线,强化研究生的科研和实践技能、素养,以扎实的基础,打造应用型特色。

为了强化工程实践创新能力,应加大工程实践程度,从校内工程实践深入,培养学生实践能力,开展各种创新实践活动和比赛,重点面向与高校联合的企业和科学研究所,进行工程上的产品研发、技术创新、发明创造,以及校企联合培养实践,独立进入企业,身处工程一线,参与企业项目的工程实践,从而培养出具有工程实践创新能力的人才。全面提升专业学位研究生的工程实践创新能力。

(四)科教融合专业学位研究生培养实践

中国石油大学(华东)作为国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台重点建设高校,主动响应国家对于高校教育模式改革的需求,致力于建设学科交叉融合的新工科建设方案,全面系统地推进新工科建设与改革,所在课题组在研究生的基础课程学习、课题选题定位、学术交流安排、联合或合作培养制度建立及研究过程和成果监督等方面进行统筹安排,进行了新型学科交叉模式研究生能力培养体系的构建,逐渐形成了国际化科教融合、产学融合的培养特色。

以“探究仿生微织构摩擦学性能”为例,项目中涉及生物、材料等学科的知识,单一机械学科很难解决项目中关键问题,研究课题覆盖面较广,需要更多的相关知识。对于油气钻采设备的设计,涉及机械设计及理论、动力学分析,以及自动化及控制等多方面的知识,包括防腐问题,也使用到激光熔覆技术、等离子喷涂等涂层制备方法。这些课题都是国内外高校合作的项目,而国外留学联培的研究生与国内课题做对接,共同完成课题的研究,这种双向沟通模式可以极大提高研究生的综合能力、实践能力、创新能力、科研能力。机械制造及自动化等课题研究往往涉及自动化理论知识、计算机分析、微机原理、可编程控制器,包括合作的横向课题,无人艇、智能制造及人机交互等课题研究都是跨学科的研究内容,对提升学生自身科研实力、丰富学科课程体系,增强学生就业竞争力等都有着重要意义。

结语

综上所述,为了更深入适应新工科要求的实践教学新体系,深入研究了机械工程专业人才培养目标与社会经济发展需求的关系,以通过我校课题组与国外高校相关课题组的科研合作为媒介,对国内外研究生课程体系进行了对比,了解跨学科的培养模式,强化对于基础理论知识要求,拓宽相关课程知识广度,旨在探索面向未来的新工科视域下机械工程专业实践教学模式的创新。

目前,课题组科教融合、学科交叉的国际化培养模式改革已经初见成效,形成了针对不同培养方向的学生的较为完善的培养方案和实践平台,针对机械类专业学位研究生的培养,逐渐形成了科教融合、产学融合的培养特色,依托课题组将导师与研究生团队打造成为稳定和谐、攻关能力强的科研共同体,构建了教学团队与科研团队深度融合、“教学支撑科研—科研反哺教学”的新模式。方案的开展得到了学生的认可,通过学科交叉培养,学生在对知识的理解和融会贯通上有了更深层次的发展,这种交叉的思维模式在解决实际工程问题中发挥了重要意义,学生更为清晰地认识到自己需要进步的地方,为整个研究生期间的学习做好规划。