贾湖骨笛的“七声”研究与东亚两河的音乐文明

2022-10-27王子初

□王子初

贾湖遗址位于河南省舞阳县北舞渡镇西南1公里的贾湖村,为一处规模较大、保存完整、文化积淀极其丰富的新石器时代早期遗存。其年代范围为距今9000年至7800年,是中华民族悠久历史中一个由科学考古发掘而得的、具有确切时代的文化遗存,也是人类音乐文明发展史上一个里程碑式的重大考古发现。自1983年起,贾湖遗址经过了7次发掘,出土文物及标本5000多件。其中发现的骨笛、契刻符号以及炭化稻粒、陶容器中酒的残留物等,对认识全新世时期的气候与环境演变,认识贾湖人的社会生活面貌和当时的聚落形态,研究中国乃至整个人类的音乐史、文字史、农牧业史及手工业史,都具有十分重要的意义。特别是其中的七音孔骨笛,作为人类社会上层建筑的音乐艺术起源的重大发现,在人类文明史上有着深远的意义。

一、贾湖骨笛的七孔制式不能等同于七声音阶观念

迄今为止,贾湖遗址出土的骨笛总数已达约45支,其中的大多数为七音孔笛。以往有关骨笛的测音研究,主要由中国艺术研究院音乐研究所的研究人员肖兴华和著名音乐考古学家黄翔鹏等人实施,并取得了初步成果。但是,有关骨笛研究中诸如“骨笛的七音孔是否就是代表了七声音阶?”“当时贾湖人究竟是否具备了七声音阶的观念?”这样一些难以回避的重大问题,尚未得到明确结论,相关研究工作亟待深入!

(一)黄翔鹏等人的测音研究

1987年11月3日,肖兴华约请了黄翔鹏先生一行五人,携带Stroboconn闪光频谱测音仪,在河南省文物研究所内,对舞阳县贾湖新石器时代遗址出土的一件七音孔骨笛M282∶20号(见彩页),首次做了测音工作。吹奏者是肖兴华、工程师徐桃英,工程师顾伯宝负责仪表操作,黄翔鹏与武汉音乐学院童忠良院长担任监测。黄翔鹏等人的研究报告发表在《文物》杂志,是迄今关于贾湖骨笛研究最具权威性的报告。报告称:“……我们的最后结论认为,这支骨笛的音阶结构至少是六声音阶,也有可能是七声齐备的、古老的下徵调音阶。”①黄翔鹏:《舞阳贾湖骨笛的测音研究》,《文物》1989年第1期。他们的结论是严谨的:结论只说了这支骨笛存在可以吹奏“七声音阶”,而没有说“当时贾湖人已经具备了七声音阶的观念”。显然,一件器物可以存在某种功能,但这不一定意味着它的制造者是有意识地赋予了它这种功能。骨笛存在可以演奏七声音阶的可能性,与贾湖人已经基备七声音阶的观念,是两个不能等同的概念。今天人们对贾湖七音孔骨笛和七声音阶的认识,主要是来自于黄翔鹏等人的这个研究报告。但是长久以来,不少人没有注意到黄先生报告的措辞,想当然地把两者直接等同起来了。另外,当时黄翔鹏他们只做了骨笛中的一支的测音研究,的确还不能贸然下这样的结论。

“贾湖人已经具备了七声音阶的观念”,这不仅是音乐史上的重大问题,也是有关人类文明起源的重大课题。它是一个必须要经过严密论证的命题!

“贾湖人是否已经具备了七声音阶的观念”这一点,的确还有诸多具体的问题需要讨论。比如,骨笛筒音的发音,就是一个难以自圆其说的问题:贾湖骨笛的七孔孔制,加上笛管的筒音,按常理说应该是“八声”,为什么现在我们认定是“七声”而不是“八声”?贾湖人对笛管的筒音究竟是怎样设计的?对于这个问题的解决,有必要对贾湖迄今出土的七音孔骨笛做全面的研究。从黄先生的测音报告中看,M282∶20号骨笛的筒音为♯F,它正好与第2孔的发音音高相同(严格地说,为一个纯八度关系)。可以发现,这支骨笛的筒音在其音阶中,只是一个低八度的重复音,一定程度上可以由第2孔的发音代替或弃之不用。或者说,M282∶20号骨笛的筒音,在全笛的音阶设计中,没有给予完全的独立音级意义。单从这一结果来看,已可确定M282∶20号骨笛的“七孔”的设计,并不对应“七声音阶”!

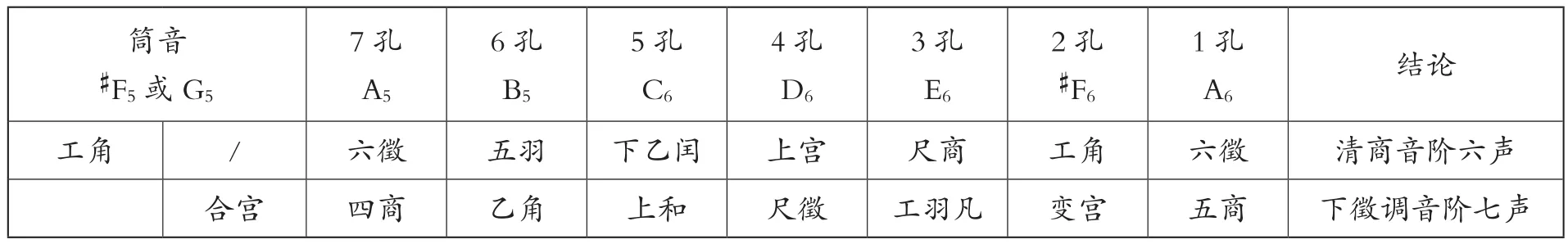

表1 黄翔鹏等人关于贾湖M282∶20号骨笛的测音研究结论②黄翔鹏《舞阳贾湖骨笛的测音研究》,《文物》1989年第1期。

不过,M282∶20只是贾湖出土骨笛中的一支。“贾湖人制作的M282∶20号七音孔骨笛,其七音孔的设计蕴含了七声音阶的意义”这一命题,需要得到贾湖全部七音孔骨笛的验证!检验其筒音在全笛的音阶设计中有没有给予完全独立的音阶音级意义,这一工作势在必行。它有可能带来我们迫切期待着的验证结果,告诉我们一个重大的历史事实:距今9000年乃至万年前后,生活在亚洲东部淮河流域的贾湖人,确实已经具有了音乐上的七声音阶观念,并在这一观念的驱使下,制造出了一批可以成功演奏七声音阶曲调的骨笛!毋庸置疑,这应该是当前所知人类最古老、最进步的音乐文明!

当然对全部七音孔骨笛筒音的验证,也有可能给我们展示的是另一个完全相反的结论。

(二)对筒音设计的进一步分析

在黄翔鹏等人的研究之后,1992年6月,肖兴华先生与顾伯宝等第二次赴郑州,对M341∶1、M341∶2、M282∶20、M282∶21、M253∶4等 5支骨笛进行了测音研究①肖兴华:《骨笛研究》,载河南省文物考古研究所编著《舞阳贾湖》(下卷),科学出版社,1999年,第999—1002页。。1994年5月在中国历史博物馆,又由中国艺术研究院音乐研究所崔宪研究员监测,韩宝强研究员、刘一青工程师操机并记录,著名笛子演奏家王铁锤吹奏,对贾湖M78∶1骨笛进行了测音研究。相关的测音数据均可参见河南文物考古研究所编著的《舞阳贾湖》(下卷)的《表一五三 骨笛测音对照表》②《舞阳贾湖》(下卷),第1011页。。这些数据正好可以用来进一步考察贾湖人制作骨笛时对筒音的设计和应用模式。

表2 《舞阳贾湖》下卷《表一五三》(局部)

《表一五三》中所载6支贾湖骨笛的测音数据,是到目前为止正式公布的唯一资料。本文仅以此资料做以下分析。

从《表一五三》中所载骨笛M341∶1的数据来看:骨笛M341∶1的筒音音高为G5,正好对应其第2孔音高G6,为一个纯八度关系的音。与黄翔鹏等人所测的骨笛M282∶20相吻合。

同样的情况还有:

骨笛M282∶21(见彩页)的筒音为♯F5,对应其第2孔♯F6,纯八度关系;与骨笛M282∶20的绝对音高也基本一致。

骨笛M341∶2(见彩页)的筒音为♯A5,对应其第2孔♯A6,也是纯八度关系。

唯骨笛M253∶4与骨笛M78∶1二笛的筒音与其第2孔及其他各音孔所发之音均无重合:

骨笛M253∶4(见彩页),其筒音音高为♯F5,对应其第2孔音高为F6,比筒音下一律,为大七度关系;故筒音♯F5具有了独立的音级意义。

骨笛M78∶1(见彩页),其筒音音高为♯G5,对应其第二孔音高♯A6,成大九度关系。也可看作其筒音具有了相对独立的音级意义。

这6支骨笛中,筒音的音高对应于骨笛第2孔发音的这种音孔布局,占到了三分之二。可以初步确定,这是贾湖骨笛音孔设计的主要模式。

(三)骨笛音孔的设计与音列关系的考察

以上6支骨笛有一个共同的现象值得注意,即骨笛的各音孔、包括筒音在内,所发出的音列均超越于八度之外。这种现象完全有悖于自古流传至今的中国竹笛的传统。关于笛子的音孔与发音的关系,人们会很自然地联想,贾湖七孔骨笛的音孔与音阶的关系,一定与中国传统的竹笛一样,一一对应于八度以内。因为,超越于八度之外的音,完全可以依靠超吹的方法获得,没有必要再借助开设音孔去得到它。以今日考古发掘出土的竹笛类乐器看,年代最早的当属1978年湖北曾侯乙墓出土的两件标本(被人们称为“篪”,实应为“笛”①笔者以为,“篪”应为“笛”之古字,就读为“笛”。根据中国文字的造字规则,“竹”为意符,表明“笛”为竹制;而去竹字头的“篪”,则为d í之声符,“篪”应读为d í。如邮遞员的“遞”:“辶”为意符,意谓投递走路;去“辶”的“遞”即为声符,正读若d ì,可证古确有此声。今“篪”读为ch í(音“池”)而d í声不传,窃意或为古字书失传所致。),距今约2400年。虽在时代上难与贾湖骨笛直接攀比,但一个在较长历史时期内存在着的客观事实,是至晚自曾侯乙的时代以后直至今日,我们所见所有七声音阶的笛类乐器,习用以六孔得六声再加筒音一声构成七声音阶。即其音列设计均为一孔一音,“平吹”(即缓风吹奏)六孔加筒音,吹出一个八度以内的连续的音阶七声;音阶七声之上方八度音,则用“超吹”(即激风吹奏)方法分别获得。中国传统竹笛七孔对应七声,音孔设计较为合理,其明显与多数的贾湖骨笛用七孔七声中,衍筒音一声或重复、或不用的理念不同。这是人们不能无视的事实。

《表一五三》中所列6支贾湖骨笛,无论是五孔、六孔还是七孔、八孔制式,各孔所对应的各声,均构成了超越一个八度之外的音列;此外,其各笛音列的设计还有所不同。具体情况如下:

骨笛M341∶1为五音孔笛。其第一孔为C7,到第四孔C6已达一个八度。其经过第五孔♯A5到达筒音G5,在八度之外继续向下拓展了一个纯四度音程。骨笛M341∶1的五个音孔对应的自然音列,可用简谱表示②以下5支笛的音列、音阶均为简谱的表示方式。为 :。整理成音阶为:

1 3 5 6(1=♯D 四声音阶)

骨笛M341∶2为六音孔笛。其第一孔为D7,到第五孔D6已达一个八度。其经过第六孔C6到达筒音♯A5,在八度之外继续向下拓展了一个减三度音程。骨笛M341∶2的六个音孔对应的自然音列为。整理成音阶为 :

骨笛M282∶20为七音孔笛。其第一孔为A6,到第七孔A5已达一个八度。其到达筒音,在八度之外继续向下拓展了一个小三度音程。骨笛M282∶20的七个音孔对应的自然音列为。整理成音阶为 :

1 2 3 5 6♭7(1=D 六声音阶)

骨笛M282∶21为七音孔笛。其第一孔为♯A6,到第六孔♯A5已达一个八度。其经过第七孔A5到达筒音♯F5,在八度之外继续向下拓展了一个大三度音程。骨笛M282∶21的七个音孔对应的自然音列为。整理成音阶可为 :

1 2 3 5♭6♭7(1=D 六声音阶)

骨笛M78∶1为七音孔笛。其第一孔为C7,到第六孔♯C6已达一个大七度。其经过第七孔B5到达筒音♯G5,继续向下拓展了一个纯四度音程。骨笛M78∶1的七个音孔对应的自然音列为整理成音阶为:

1 2 3♯4 5 6♭7 7(1=♯C 八声音阶)

骨笛M253∶4为八音孔笛。其第一孔为G6,到第八孔A5已达一个小七度。继续向下达筒音♯F5,拓展了一个小三度音程。骨笛M253∶4的八个音孔对应的自然音列为。整理成音阶为:

1 2♯2 3♯4 5 6 7 (1=♯D八声音阶)③以上除了骨笛M78∶1的音列音阶资料源自黄翔鹏等人的测音研究之外,其余五笛的音列音阶资料均源自肖兴华《骨笛研究》。

以上6支骨笛的情况,大大超出了人们的习惯性思维:贾湖骨笛中的每一支笛子,其各音孔(包括筒音在内)所发出的音列均超越于八度之外。贾湖人对其骨笛的音孔,为什么要做出如此毫无理由的设计?值得思考。至少,以下的几点认识已是可信的。

(1)贾湖先民所用的骨笛,其音孔的开设与骨笛所发的音阶,并不直接对应。笛子的七孔(包括筒音)对应于七声音阶,这一人们对流传至今的中国传统竹笛的观念,不适用于贾湖骨笛。明确的结论是,贾湖七孔骨笛的七孔,不能等同于其可能发出的七声音阶;仅凭骨笛的七音孔制式,也不能得出“贾湖人已经有了七声音阶的观念”的结论!

(2)从贾湖骨笛音孔的开设与骨笛音阶并不直接对应的情况,可以推导出当时的贾湖先民所用骨笛的音阶,主要限于用平吹所得的音列,不用或少用超吹的方法,否则其一笛各音孔所发出的音列就无须超越于八度之外。若用超吹,贾湖人很容易发现,那些超越于八度之外的重复音所对应的音孔,没有开设的必要。

(3)从贾湖出土的全部骨笛看,骨笛的发展可能经历了一个由五(六)音孔到七(八)音孔的演变过程。其中,五音孔与六音孔笛均发现一支,故六音孔笛可以看作为五音孔笛向七音孔笛发展的过渡形态;而八音孔笛也仅发现一支,故也可以看作为七音孔笛的一个变体。占绝大多数的七音孔笛的出现,应该是贾湖人在骨笛形制的探索中所获得的一个重要的阶段性成果,应该具有深层的学术含义。

二、贾湖人“七声音阶观念”的进一步研究

习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时强调:中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。音乐,是人类创造的社会上层建筑的重要成果,它源于且高于人类社会的物质文明。以贾湖遗址出土的大批七音孔骨笛及其音乐考古学研究为代表的重大成果,对中华音乐文明的起源问题无疑具有重大的意义!从认知心理学的角度看,大批七音孔骨笛可能蕴含着的音乐音阶观念,无疑是人类所获得的、与体质进化同步的划时代考古学成果,是人类长期抽象思维所获得的伟大成就。

贾湖人究竟是否确立了七声音阶的观念?这是必须要着重讨论的问题。

(一)贾湖人已确立了七声音阶观念的可能性

以上所述6支骨笛的测音资料表明,贾湖骨笛的音孔设计并不对应于其所发的音阶;但是,这还不足以完全否定“贾湖人已确立了七声音阶观念”的可能性;至少从以下的几点分析来看,这种观念存在的可能性还是很大的。

1.数千年来,中国竹笛的实践证明,对笛子这种单管按孔乐器来说,音孔开设的唯一目的,就是为获得一组不同音高的乐音,而这“一组不同音高的乐音”,可以直接理解为“音阶”。贾湖骨笛的“七音孔”虽然并不对应于“七声音阶”,但在贾湖出土的大量骨笛中,七音孔骨笛占压倒多数这一事实已经表明:音乐音阶中“七”的观念,在制作骨笛的贾湖人心目中,已经确立起核心地位。单从这一点来说,贾湖人制作大量骨笛的“七孔”的设计,很可能已经蕴含了“七声”的意义。

2.在距今八九千年前的贾湖时代,人们在一支内外不规则形的骨管上确定开孔音位,是复杂而困难的事。贾湖人在骨笛上还没有掌握音孔与音阶的一一对应,应为可能。

3.尤其值得注意的是,发掘资料及研究表明,出土骨笛的墓葬主人,并不是单纯的“音乐家”,而是“巫师”;骨笛在他们的手中,并非是单纯的“乐器”,而是带有一定音乐性能的“法器”;显然,在“乐器”与“法器”之间,“法器”是第一位的。因此而论,贾湖出土的这些七音孔骨笛,并非是当时流行的一般意义上的乐器,其音乐性能的不完备,当无伤“法器”之大雅。

4.从黄翔鹏等人对骨笛M282∶20的测音研究结果看,毕竟从这支骨笛上吹奏出了七声音阶,这是一个不能回避的事实。如果我们有条件对全部出土的贾湖七音孔骨笛进行全面测音研究的话,很可能,这一事实将在其他的七孔骨笛上得到复证!至少可以预期,我们将从中获得更为丰富的历史信息,大大提升人们对贾湖骨笛目前的认知,给予更为令人信服的历史定位!

(二)贾湖人的七声音阶观念

贾湖人是否建立起七声音阶的观念的可能性问题,事关华夏民族乃至整个人类音乐文明起源,意义重大,亟待论证。从目前所掌握的资料和证据来看,还远没有到彻底解决这个问题的时候,并且在目前的研究中,还有如下一些因素值得思考。

其一,骨笛测音研究操作的科学性与研究结果的可信度问题。上述有关骨笛测音研究的操作方法以及所获得的数据,仍需研究。这些测音分析的对象,是今人吹奏出来的笛声,今人的吹奏是不能等同于贾湖人的。当然我们不可能请八九千年前的贾湖人来参与今天的测音工作,但有些方面的操作还存在着改进的余地。比如在测音工作中,应设定较为严密的操作规程,以尽可能避免今人的音律观念对测音结果的客观性的影响。

包括骨笛在内的所有笛类吹奏乐器,其每一个固定的音孔所发音高,存在着较大的游移性。即是说,吹奏人运用不同角度和不同力度的口风,可以在同一音孔上(即同一种指法)吹奏出高低不同的音来,它们之间相差几十上百音分都是并不困难的事。所以,若不设定严密的测音操作规程,尽可能将这种笛子发音的游移性置于某种可控范围,这种测音研究的可靠性将大打折扣。以上所引用的6支骨笛的测音结果中,黄先生等人的研究有较为详细的操作描述,所以其研究结果也较为可信,并广泛为学界引用。不过,就是这次测音,也存在明显的瑕疵:如测音时吹奏骨笛的是音乐研究所研究人员,均毕业于中央音乐学院附中,接受的是中国音乐院校中流行的西方视唱练耳训练,受到欧洲大小调调式及十二平均律体系的音阶和音高观念的熏陶,几乎是不容置疑的。而当时的测音方法是,根据骨笛音孔的顺序吹奏音阶的上行和下行。笛子的发音既有那么大的游移性,吹奏骨笛M282∶20的音阶,很难幸免受到固有音律和音阶观念的影响。如果我们采取这样的措施,即在测音过程中,把骨笛音阶中的音拆开、打乱,尽可能保持同一种姿态和口风的巨细、力度、角度吹奏,测定每一个处于无序的状态单独的音,再将这些音所得测音结果按音阶组合起来进行分析研究,是否可以相对减轻现代人的音律观念对测音结果的影响呢?这对骨笛测音研究的客观性应该是有所裨益的。

其二,以上所及,对贾湖七音孔骨笛的基本认识,仅来自6支骨笛的测音数据。这对于出土的约45支贾湖骨笛之中占绝大多数的七音孔笛来说,仅是很少的一部分。作为一项严肃的学术研究,不能对那么多已经发现的重要资料视而不见,仅凭少量资料即轻下结论,有违科学的态度。故在对目前所掌握的所有七音孔骨笛进行全面测音研究之前,得出的任何结论都是不完整、不严谨的。以上引述的七音孔笛的测音结果,虽已发现其音列结构上某些特点的端倪,但更需要更多的实测数据来加以验证。

(三)骨笛研究前瞻

1987年在对贾湖骨笛进行首次测音时,黄翔鹏先生等人并非只想做一支骨笛的研究,而是因为他们在对第二支骨笛进行测音时,骨笛发出了开裂的声音,研究工作不得不戛然而止。文物不可再生,骨笛的安全,永远是最重要的。值得庆幸的是,黄先生的时代难以顾全的文物保护与科学研究之间的矛盾,在科技发展的今天,已经可以较好地解决了。

2012年,《中国音乐学》发表了方晓阳、邵锜、夏季、王昌燧、潘伟斌、韩庆元等人的论文《贾湖骨笛的精确复原研究》①方晓阳、邵锜、夏季、王昌燧、潘伟斌、韩庆元:《贾湖骨笛的精确复原研究》,《中国音乐学》2012年第2期。。文章指出,在贾湖骨笛发现20多年以来,学术界对它的研究却并没有达到应有的深度。最主要的原因在于,骨笛经历数千年的埋葬,出土时完好者数量很少。为了防止骨笛意外受损,文物管理部门及博物馆已禁止直接对骨笛进行吹奏测音研究。此举对贾湖骨笛的保护固然非常必要,但同时也使研究者失去了深入考查、全面研究骨笛的机会。方晓阳教授等人的文章介绍了中国科学院研究生院(今中国科学院大学)与人文学院科技史与科技考古系、河南省文物考古研究所、武警河南总队医院放射科合作科研项目所取得的重要成果②该文为国家自然科学基金资助项目(批准号10520403)阶段性成果。其后邵锜先生以此完成了他的硕士学位论文,笔者有幸作为论文答辩委员会主席主持论文答辩会,并给予高度评价。。他们首先利用CT技术对贾湖骨笛进行扫描,然后将CT扫描得到的二维图像进行三维重建,最后采用紫外激光固化快速成形技术,首次制作出了迄今精度最高的贾湖骨笛复制品。经过三维测量与测音实验,用本方法复制出的贾湖骨笛模型与实物在物理尺寸与音准上“几乎没有误差”。

CT是一种功能齐全的病情探测仪器,它是电子计算机X线断层扫描技术的简称。CT的发明被誉为自伦琴发现X射线以后,放射诊断学上最重要的成就,其发明者美国物理学家科马克和英国电子工程师亨斯费尔德共同获取了1979年诺贝尔生理学或医学奖。而今,CT已广泛运用于医疗诊断。常规的X光成像技术利用的是光影原理,从人体一侧照射“光线”,人体另一侧的胶片可记录骨骼的轮廓。阴影只能反映物体轮廓的一部分。如果能从多个方向观察人体的影子,就可以获得完整的影像。这就是计算机化轴向断层扫描的基本概念。同样,我们正好可以利用CT技术,对无比珍贵的贾湖骨笛标本进行X光扫描。在CT扫描仪中,X光束围绕着骨笛的运动,从数百个角度进行扫描。计算机负责收集所有信息,并将这些信息合成为骨笛的三维图像。

鉴于贾湖骨笛的重大学术价值,以往已有多人进行了贾湖骨笛的复制。这些所谓“复制”是非常粗率的,充其量仅是一种“仿制”。因为贾湖骨笛的管体所用为大型鸟类的尺骨。无论其管体的外形还是其内腔,本是一种极不规则造型。故这些所谓的“复制”,只能停留在对骨笛外观的粗略模仿上,完全不可能深入到对骨笛笛管的不规则内腔;至于骨笛发音效果的逼真再现,他们就更难虑及了。借助今天X光CT扫描和3D打印技术,我们可以在完全无损出土骨笛原件的情况之下,对全部出土骨笛进行扫描,将取得的数据在电脑上建立与骨笛原件高度接近的三维立体模型;再借助3D打印技术,使用与骨笛材质尽可能接近的材料,将骨笛原形从外到内惟妙惟肖地再现出来。有了这些骨笛的高度逼真的复制件,我们就可以放心大胆地展开各种研究工作了:即便损坏了,再打印一套就是。

那么,这些高度仿真的骨笛复制件研究结果,与出土原件之间有没有误差呢?从理论上讲,这种误差肯定是存在的。不过这种误差对于笛类这种单管吹奏乐器来说,完全可以忽略不计。因为这类吹奏乐器在实际的操作中,吹口的口风(如气流的巨细、吹口角度等)稍做变化,造成其发音产生数十音分的偏移、甚至更大的音律波动是轻而易举的事。相比出土原件与复制件之间因细微的形制与材质差异带来发音上的偏差,已是微乎其微,不存在加以计算的实际意义。

现代的科技,顺便也可以帮我们解决另一个文物修复的大问题。贾湖骨笛毕竟在地下保存了八九千年的漫长岁月,多数标本的残损,是再正常不过的事情。今天利用CT扫描、电脑建模技术,可以比以往任何时代都要方便地将它们修复起来。当我们将CT扫描所得到的数据直接在电脑上建立骨笛的三维立体模型的同时,就可以对出土原件的残缺部分加以修补复原,继而就可以借助3D打印机,打印出最大限度接近原件在完好如初时的复制件来。针对那些因残损而无法进行试奏和测音的出土原件,有关这些标本较为准确的数据,都可以从精确修复原件的复制件上轻易获得。这一举措,无疑将大大拓展我们的研究对象。当我们对所有出土的约45支贾湖骨笛进行全面研究成为可能时,比起黄翔鹏等人对一支(或六支)骨笛的研究来说,我们将取得更丰富、更全面、更完整的关于贾湖骨笛的历史信息,从而使我们对贾湖骨笛音律方面的认知,对贾湖人在乐律进步方面的建树乃至对人类对音乐艺术起源的认识等,都可能获得更为充分的深化。这一点,完全可以预期!

自1984年贾湖七音孔骨笛被发现以来,国际学界的反应似乎并不如人们所预想的那样强烈,时至今日,仍是冷眼以观、少加评述的居多。是因为小小的骨笛貌不惊人,或是学术上的分量不够吗?恐怕未必。世界上关注中国并精通汉学的专家大有人在,国际学人也不至于如此浅薄。究其原因,还是我们的研究迄今止步不前,拿不出全面而雄辩的实证,拿不出科学而深层的分析!至于上面提到的那些重大问题:贾湖七孔骨笛上的第八音筒音,在贾湖人的骨笛音阶中,究竟是弃而不用,还是仅为奏出七孔所出七声中的某一声之低八度所用?这个问题直接关系到贾湖骨笛的七音孔制度,是否就是代表了贾湖人的七声音阶观念的存在?贾湖七音孔骨笛又是否就是贾湖人具有了七声音阶观念的产物?从而也是否可以成为至晚在距今八九千年前,人类已经有了七声音阶观念这一具有伟大文明进步意义的物证?这一系列难以回避的实质性问题,只有在上述对贾湖七孔骨笛展开全面研究之后,这一局面才有可能改观。

(四)骨笛与中华音乐文明之源

中国当代考古事业飞速发展,令人震撼的考古发掘成果层出不穷。大量的考古新发现,特别是贾湖骨笛的出土证明,“黄河,中华民族的摇篮”这一传统说法,中华文明的“上下5000年”“五千年的古国文化”等认识,本就当之无愧!不过随着贾湖骨笛的面世和研究的深入,必将增添更加丰富的学术内涵和无可辩驳的实证!即早在距今万年前后①贾湖七音孔骨笛的考古学年代测定为距今8600年。,亚洲东部的黄河、长江流域及其周边广大区域,已经独立孕育了一个迄今所知人类最早的音乐文明源头。这一早期文明的核心地区,就是东亚两河之间之淮河流域的贾湖遗址。在这片富饶的土地上生活的先民,制作出人类最早的、可以吹奏七声音阶的乐器骨笛!这一伟大音乐文明的产物,并非是忽一日自天而降,而是有着东亚这一片丰饶土地的滋养:贾湖人已发明了水稻的栽培,驯养出家猪和狗,学会了养鱼;世界上最早的酿酒、制陶与纺织业在这里产生;世界上最早的文字雏形—契刻符号已被发明和应用;世界上最早的社会贫富分化现象及原始宗教、巫觋卜筮已经出现。人们的居所建筑、沟渠和排水系统也获得了发明应用。贾湖七音孔骨笛—一大批可以吹奏七声音阶的乐器于此沃土上应运而生,顺理成章!

放眼人类的进步与发展,以及世界上发现的各大古老文明,很有必要对“中华音乐文明之源”的命题加以重新审视和认真思考。

综合大量相关音乐考古的发现和扎实的研究成果,从根本上构建有关“中华音乐文明之源”这一命题的可信的、科学的理论体系,不单是为了给国际同仁的一个交代,更是为世界音乐文明的起源研究做出原创性贡献,为人类文明新形态实践提供有力的理论支撑。

早在人类新石器时代初期,以河南舞阳贾湖遗址发现大量七音孔骨笛为标志的中华音乐文明之源,已经独立孕育于亚洲东部的黄河、长江流域。这是一个迄今所知人类最早的音乐文明源头—“东亚两河流域的中华早期音乐文明。”①以上“东亚两河流域”的提法,以区别于目前人们已熟知的西亚“两河流域”—“美索不达米亚”;本文中“文明之源”或“早期文明”的提法,以区别于目前人们对“文明”概念的一般理解。