强迫症患者儿童期创伤及临床特征对其防御方式的影响

2022-10-27陈美玲林梁俊高见王振

陈美玲,林梁俊,高见,王振

强迫症是以反复出现的强迫思维和(或)强迫行为为基本特征的一类精神障碍,普通人群的终生患病率为2%~3%[1]。精神分析研究认为,强迫症状的产生是由于患者在儿童时期经历过负性的精神创伤,导致本我和自我之间的强烈冲突,形成了一系列防御方式,最终产生了强迫症状[2]。既往有很多关于强迫症与早年创伤[3-5]、强迫症患者防御方式与人格的研究[6-7],但是针对强迫症患者儿童创伤与其防御方式的关系研究较少。因此本研究主要探讨强迫症患者儿童期创伤及临床特征对其防御方式的影响,希望为强迫症的临床治疗提供一些新的思路。

1 对象和方法

1.1 对象 强迫症组:2019年12月至 2021年3月就诊于上海市精神卫生中心门诊的强迫症患者,在签署知情同意书后进行研究评估。入组标准:①符合美国《精神障碍诊断与统计手册》第4版(DSM-IV)强迫症诊断标准,Yale-Brown强迫量表(Y-BOCS)分≥16分;②18~60岁,性别不限;③初中及以上文化水平;④排除现患严重躯体疾病者;⑤排除合并符合DSM-IV诊断标准的其他精神障碍者。 健康对照组:2020年1月至2021年5月本中心职工、进修医师、研究生和实习医师及社会招募者。入组标准:①无任何符合DSM-IV诊断标准的精神疾病;②无重大躯体疾病;③年龄l8~60岁;④初中及以上文化水平。

1.2 方法

1.2.1 研究流程 项目负责人筛选符合入组标准的强迫症患者和健康对照者,由经过量表培训的评估员对研究对象进行评定,在评估前向被试介绍调查目的、回答咨询、告知项目负责人的联系电话、征得知情同意并签字,确定被试者理解后开始本研究的量表评定,所有量表均为有效问卷。

1.2.2 评估工具 ①自制一般资料调查表:包括姓名、年龄、性别、婚姻、受教育年限、总病程等。②Y-BOCS:为目前国际上最常用的强迫症症状测定量表,共10个条目,强迫思维和强迫行为各5个, 0(无症状)~4分(症状极重)5级评分,评分越高表示强迫症状越重。③儿童期创伤问卷(childhood trauma questionnaire,CTQ):由Bernstein等于1998 年编制完成,是目前世界上公认测量儿童期虐待的工具之一。中国版儿童期虐待问卷于2004年由赵幸福、张亚林和李龙飞共同修订。共28个条目。每个条目按1~5分5级评分,分为情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视、躯体忽视等5个因子,总分为5个因子相加。另外3个条目作为效度评价。④防御方式问卷(DSQ):共有88个条目,按1~9分9级评分,分值越高则表示该机制的使用频度越大。DSQ分为不成熟防御机制(F1)、成熟防御机制(F2)、中间型防御机制(F3)和掩饰(F4)4个分量表。

2 结果

2.1 两组人口学资料及临床特征比较 本研究共纳入强迫症组107例,健康对照组72名。两组年龄、性别、婚姻状况和受教育年限比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组人口学资料及临床特征的比较例数/M (Q25,Q75)]

2.2 两组CTQ与DSQ评分比较 强迫症组在CTQ总分、躯体虐待、躯体忽视评分显著高于健康对照组,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。强迫症组DSQ中F1、F3因子分显著高于健康对照组,F2因子分显著低于健康对照组,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。两组F4因子差异无统计学意义。 见表1。

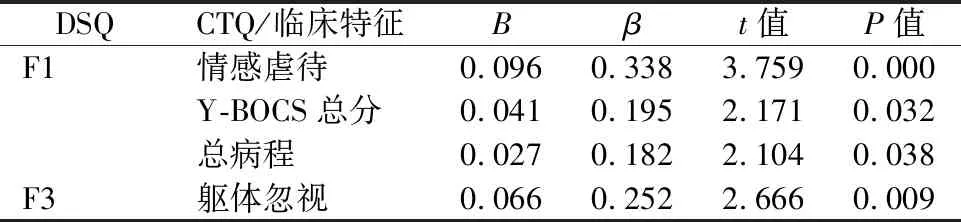

2.3 强迫症患者儿童期创伤及临床特征与其防御方式的多元线性回归分析 将强迫症患者DSQ中F1、F2、F3 3个因子分分别作为因变量,CTQ中的5个因子分和总病程、强迫思维分、强迫行为分、Y-BOCS总分等临床特征作为自变量纳入多元逐步线性回归方程,结果显示,强迫症患者F1受儿童期创伤经历中的情感虐待、Y-BOCS总分和总病程这3个因素共同影响 (B=0.096,P=0.000;B=0.041,P=0.032;B=0.027,P=0.038);F3受儿童期创伤经历中躯体忽视的影响(B=0.066,P=0.009);而F2未受这些自变量影响。见表2。

表2 强迫症患者儿童期创伤经历及临床特征与防御方式的多元线性回归分析

3 讨论

国内外多个研究发现早年创伤与强迫症状的严重程度存在显著相关,提出早年儿童创伤在强迫症发病中起重要作用[3-5]。本研究结果显示,与健康对照组相比,强迫症患者更易遭受儿童创伤,特别是躯体虐待和躯体忽视,而在情感虐待、情感忽视、性虐待等因子差异却不显著。国外一项针对74例女性强迫症患者中34例拔毛癖的研究发现,与健康对照组相比,女性强迫症患者有更多的儿童创伤经历,特别是情感忽视和躯体虐待[8]。在一项对938名大学生进行儿童创伤问卷的调查发现,儿童创伤与强迫症状有明显关联,特别是情感虐待和躯体忽视,并提出儿童创伤可能在强迫症发病中有间接作用[9]。此外,国外一项纳入160例强迫症患者的研究中,97.5%患者遭受身体忽视,并且身体虐待/忽视与清洁和计数型强迫增长有关[10]。一项针对21例强迫症儿童创伤(CTQ)与小脑体积关系的研究中发现,强迫症患者躯体忽视分显著高于健康对照组,并且其身体忽视程度与右侧小脑体积增大呈正相关[11];也就是说早年经历躯体忽视可能会改变强迫症患者小脑的发育,继而影响其认知和情绪的调节。本研究虽然与既往研究不完全一致,但也有共同之处,特别是躯体忽视因子。尽管强迫症以前被认为与情感忽视有关,有研究已经证明了躯体忽视与强迫症的潜在联系,特别是躯体忽视和血清素转运基因(5-HTT)对预测强迫症患者解离症状起重要作用[12]。

对于强迫症患者的防御方式,本研究发现强迫症患者更多地运用F1和F3,而较少运用F2;这与既往多个研究结果较为一致[6-7,13]。精神分析大师弗洛伊德认为人的创伤经历,特别是童年的创伤经历,对人的一生都有重要影响,早年的严重创伤会导致心理能量的固着,比如在肛欲期发生的创伤经验导致强迫人格的形成,而成年人的防御机制也受到他们早年经历的影响。本研究结果显示强迫症患者F1的形成受儿童创伤经历中情感虐待的影响,而F3的形成受儿童创伤经历中躯体忽视的影响。也就是说强迫症患者儿童时期受到的情感虐待越严重,越容易导致其形成F1;儿童时期受到的躯体忽视越严重,越容易导致其形成F3;而对于F2的形成未发现受到儿童创伤的影响。国外有研究发现大学生人群的强迫量表(the leyton obsessional inventory,LOI)总分受到CTQ中情感虐待和躯体忽视的共同影响,而情绪忽视、身体虐待和性虐待被排除在外[9]。结合本研究推断,儿童创伤经历中的情感虐待和躯体忽视不仅对强迫症状起重要作用,也对强迫症患者防御机制的形成起重要作用。既往有研究显示经历早年创伤的强迫症患者存在眶额皮质(orbito-frontal cortex,OFC)体积增大[11],而另一项研究表明强迫症患者左侧OFC体积与其F1得分有显著关系[13],而眶额皮质作为强迫症发病的病理生理基础的关键脑区之一,可能是导致强迫症患者早年创伤对其防御方式产生影响的病理生理基础,不过这需要进一步研究探索证实。本研究还发现,强迫症患者F1的形成除了受情感虐待的影响,还受到强迫症状严重程度和病程的共同影响,强迫症状越重,病程越长,越容易导致其形成。

综上所述,强迫症患者的儿童期创伤经历(情感虐待和躯体忽视)、强迫症状的严重程度和病程是影响其防御方式形成的重要因素。这一结果对于强迫症的临床治疗策略上有一定的指导意义,尤其是心理治疗,提示在针对强迫症患者心理治疗中需要更多地关注其早期儿童创伤,这样可能更有利于其向F2转变。本研究的样本量偏小特别是健康对照组,而且强迫症组未区分用药和未用药的情况,也没有被划分为不同的亚型进行分析,这是本研究的不足之处。此外本研究只是探索了强迫症患者儿童创伤对其成年后防御方式的影响,而对于儿童创伤、强迫症状、防御方式这三者到底是怎样相互影响的,谁作为中介桥梁作用去连接影响其他两个,可能还需要通过中介效应去进一步探索三者内部作用机制,这是今后需要进一步研究的方向。