“第二种哲学”:杨振宁科研成功的决定性因素

2022-10-25厚宇德

厚宇德

(山西大学 科学技术史研究所,山西 太原 030006)

老一代科学哲学家强调沉浸于科学史对于科学哲学研究的必要性. 如拉卡托斯曾引用康德的名言:“没有科学史的科学哲学是空洞的”[1]. 这种做法不乏成功的先例,如聆听爱因斯坦的演讲并深入学习其思想方法后,波普尔意识到:“科学的态度应该是批判的态度,这种态度并不寻找证实”[2]. 从而开启科学哲学的证伪主义时代. 不仅科学哲学家要研究科学家的思想,在爱因斯坦看来,这也应是科学史家的主要工作:“去了解牛顿想的是什么,以及他为什么要干某些事,那是重要的.……向这样的问题挑战,该是一位高明的科学史家的主要动力.”[3]

如果继续循此路径前行,杨振宁的科学贡献决定了他是科学史与科学哲学研究者必须重点关注的一位科学家. 著名物理学家戴森曾说:“杨振宁教授是继爱因斯坦和狄拉克之后20世纪物理学的卓越设计师.”[4]杨振宁的多项科研成果推动物理学与数学进入新的天地,其中之一是规范场论:“杨-米尔斯规范场理论的提出已引起了人类对微观世界基本相互作用认识上的一场革命,成为现代基本相互作用理论的基础.”[5]一个取得如此辉煌学术成就的人,其科研活动不可能没有独到的思想方法支撑. 有学者从重要原理出发对其展开探索[6];也有人从科学美学视角领会其思想逻辑[7];还有在描述其学术风格的过程中凸显其思想内涵的[4];……这些都是极有意义的尝试与探索. 然而仍有遗憾——在阅读杨振宁阐释科研“秘诀”的一个个观点时,总隐隐感到这些观点不是彼此无关联片段的累积,而应该是在某种内在思想张力作用下,构成的具有奇妙结构的有机整体. 然而,以杨振宁关于自己科学思想的个别论述,或者以其他研究杨振宁某一科学思想的文章为切入点,都无法实现由此及彼实现对其观点的自然整合. 从不同角度多次尝试后,笔者终于发现了整体领略杨振宁科研纲领大厦的导游图,而最佳入口即杨振宁阐述的“第二种哲学”.

1 “第二种哲学”发展阶段、内涵及作用

杨振宁认为哲学有2种:“第一种哲学”就是一般意义上哲学家的哲学;而“第二种哲学”指的是物理学家基于对物理现象的充分认识而形成相应的经验;进而基于这些经验性的认识对物理学问题及方法产生好恶区分,并涌现出对物理学发展的预判能力等等. 杨振宁认为在他所处的科学时期,物理学能影响“第一种哲学”,但是相反的过程并不存在:“物理学影响(第一种)哲学,但(第一种)哲学从来没有影响过物理学.”[8]坂田昌一认为“第一种哲学”有效地指导过他本人的研究工作,杨振宁则持相反的观点:“我完全不同意坂田的那种想法. ……他从哲学出发的那些作法都是得不出结果的. 我认为他越少用哲学,他的成就越大.”[8]与对“第一种哲学”的态度不同,杨振宁高度肯定“第二种哲学”对于理论物理学家的重要性:“它对物理学有关键性、长期性影响. ……对一个人研究工作的长期性成就有决定性影响. ……每一个人都应当注意到它对自己的工作有关键性作用……”[8].杨振宁对于“两种哲学”各自不同作用的态度是明确而坚决的. 当有人提及“爱因斯坦认为他自己受休谟和马赫哲学的影响很深”时,杨振宁毫不讳言地说:“我不同意他的说法. 我认为他之所以成功,不是这个原因,而是由于他的第二种哲学.”[8]

杨振宁对“第二种哲学”的认识,有一个逐渐深入、渐渐明朗的思想发展过程. 他明确表达类似观点始于1982年,而有理由相信在这一年里他的观点前后还发生过较大改变. 首先他最早强调的是理论物理学家的“风格”:“一个人的爱憎,加上他的能力、脾气和机遇,决定了他的风格,而这种风格转过来又决定他的贡献.”[8]他进一步阐释说“风格”是理论物理学家的主观情感好恶影响其研究过程的产物:“物质世界具有结构,而一个人对这些结构的洞察力,对这些结构的某些特点的喜爱,某些特点的憎厌,正是他形成自己风格的要素.”[8]“风格”说是杨振宁认识和表达其科研理念的第一个阶段.

1982年10月13日,在接受采访时,杨振宁由此前强调“风格”转而强调“taste”,他指出“taste”与“风格”(style)有别:“taste的形成比style要稍微早一点,往往在自己还没有做研究工作的时候就已经有taste了.”[8]杨振宁是在意识到用“风格”来概括决定理论物理学家作出贡献大小的个人因素不再合适后,才选用以“taste”取而代之的. 此时他高度肯定“taste”对理论物理学家科学成就的决定性影响:“一个人……所接触的方向及其思考的方法,与他自己过去的训练和他的个性结合在一起,会造成一个英文叫做taste,这对他将来的工作会有十分重要的影响,也许可以说是有决定性的影响.”[8]值得注意的是,杨振宁在谈论“taste”时,还在用“思想方法”来称呼它:“一个人喜欢考虑什么问题,喜欢用什么方法来考虑问题,这都是通过训练得出的思想方法……”[8].毫无疑问,“taste”说法与“风格”说法有高度相似与重合之处,但是正如杨振宁自己所说,二者之间又存在区别,英文单词“taste”一词如何汉译呢?杨振宁觉得很难找到一个合适的汉语词语语义翻译:“style在中国叫做风格,taste我倒不知道该怎么译法,有人把它译为品味,不过我想这不见得是最正确的翻译.”[8]基于此,杨先生在著述中并未为taste强做汉译. 笔者认为,我们也没有尝试翻译之必要. 尽管如此,我们可以感受到,杨先生提出的“taste”说法较风格说法更加充实,并且进一步直接与科学家选择研究什么问题、选择使用什么样的研究方法直接联系起来,是杨振宁表达其科研理念的第2个发展阶段. 杨先生不能找到汉语适当的词去描述他1982年10月的思想,也许间接说明,此时他的较“风格”说推进一步的观点,还不十分明确,而在4年后阐述决定科学家作出创造性研究的内在决定因素时,他不再犹豫. 笔者认为,这都反映了其思想在逐步走向清晰、渐渐达到了深刻认识的过程.

1986年5月27日在与大学生交流时,杨振宁首次提出了“哲学二分法”:“第一种哲学”即指通常所说的哲学家的哲学;而杨振宁阐述的“第二种哲学”主要指理论物理学家取得研究成果的个人因素,因而是继“风格”说与“taste”说之后,对理论物理学家科研理念的新表达. 值得留意的是,当有人问“第二种哲学”是不是指“思想方法”时,与描述“taste”不同,杨振宁指出:“第二种哲学”不是“思想方法”(笔者认为,杨振宁特别强调“第二种哲学”不是思想方法,真正要揭示的是下文所要说的“第二种哲学”的直觉功能及潜意识属性);“思想方法”属于“第一种哲学”范畴[8]. 与前两个阶段的描述相比,杨振宁所描述的“第二种哲学”,对理论物理学家科研理念揭示得更加清晰、更加明确:“不管用什么字眼,第二种哲学无非表示你的看法怎样,你注意什么问题. 它对物理学有关键性、长期性影响. 因为它决定了你喜欢提什么问题,不喜欢提什么问题;喜欢了解什么问题,不喜欢了解什么问题;一个问题来了,你喜欢用什么办法去解决它. ……每个人根据他过去的经验都会形成他自己的(第二种)哲学……应当注意到它对自己的工作有关键性作用,因此应当适当地去控制它.”[8]显而易见,“第二种哲学”涵盖了“风格”说与“taste”说的全部内容,而比这二者更加明晰直接. “第二种哲学”是杨振宁表述理论物理学家科研理念的第3阶段. 杨振宁很看重一位物理学家对于物理学短期、中期、长期发展趋势的预判能力,而这正是“第二种哲学”的重要功能之一,所以他甚至说:“第二种哲学”就是物理学家对物理学发展问题的长、中甚至短距离的看法[8].

物理学家很难做到将“第二种哲学”掌控的游刃有余,它甚至充满神秘和不可思议. 比如,它能替物理学家遴选甚至“制造”思想方法:“第二种哲学”决定着理论物理学家的专业爱憎——喜好或厌恶,也决定着理论物理学家的学术眼光:爱憎可以靠本能而润物无声地掌控理论物理学家的学术焦点,并遴选擅长的研究方法;同时也自然地屏蔽掉不感兴趣的话题、弃用不顺手的研究方法;好的学术眼光则能帮助理论物理学家最终锁定有价值、有意义又切实可行的科研领域或问题. 因此,拥有高品质“第二种哲学”的理论物理学家,能发现好的研究领域或问题,会找到适当的指导研究、驾驭研究的思想方法,从而走到科研的时代前列、引领学术风骚并能取得更加有意义、有价值的研究成果. 相反,如果一位理论物理学家不具备良好的“第二种哲学”,他就难以找到有价值的选题和破解问题的有效思想方法. 有鉴于此,杨振宁认为,“第二种哲学”的品质,是决定一位理论物理学家所能取得科学成就大小的关键性个人因素.

2 “第二种哲学”的塑造及对其哲学解析

“第二种哲学”具有如此重要的作用,怎样才能更好地培养和塑造自己的“第二种哲学”,对于每一位理论物理学家来说,都是一个必须认真对待的问题. 杨振宁曾在不同场合、从不同视角介绍、传授关于科学研究的窍门与技巧,事实上他阐述的都是培育“第二种哲学”的基本方法. 概括来说,他阐述的方法,首先始于对“第二种哲学”根源的清晰认识. 杨振宁认为:科学经验是理论物理学家诞生自己“第二种哲学”的土壤;这一道理对于所有人都一样:“每个人根据他过去的经验都会形成他自己的第二种哲学”[8]. “经验”有直接经验和间接经验. 理论物理学家亲自通过物理实验了解物理现象,由此得到的是直接经验;而他们通过学习其他人对物理现象的描述(即书本知识)所获得的经验,即为间接经验. 杨振宁阐述理论物理学家的“第二种哲学”的思想,可以称为“科学经验主义”——他认为理论物理学家只有了解、谙熟足够数量直接与间接的物理现象,从而形成丰富、可靠而有效的科学“经验”后,才能建立起自己的高品质“第二种哲学”. 对于孕育“第二种哲学”而言,外在的、源于物理现象的客观经验,可以称为孕育“第二种哲学”的客观“外因”. 除了这一“外因”外,在平素的学习过程中,一位理论物理学子超乎学习知识层面之上的、有意识地向更深层面的思考和追求,对于建立“第二种哲学”也十分重要,堪称其为科学家孕育“第二种哲学”的主观“内因”. 对此,杨振宁有这样的阐述:“学一个东西,不只是要学到一些知识,学到一些技术上面的特别的方法,而是更要对它的意义有一些了解,有一些欣赏. ……不但要掌握住它们里面的知识、定理和公理,更要掌握住这些知识、定理和公理的意义、精神及其重要性”[8]. 学习不止于学知识,而要上升到去欣赏去思索其意义与精神及重要性,这一主观内因是促进理论物理学家形成自己“第二种哲学”的有效内驱力.

杨振宁对费米一些杰出科研案例的总结,能充分揭示从而帮助我们理解“第二种哲学”源自于经验、具有重要作用等全部内涵:“凭着费米自己的非常广、非常深的经验,他有些自己不能用逻辑讲清楚的推理. 经过这种推理,他下意识地感觉到,一个重的屏蔽与一个轻的屏蔽相比(在阻挡中子流时)会有很重大的区别. 达到这种直觉的下意识的推理,是所有理论物理和实验物理的一个基本的环节. 没有这个环节,不太容易做出真正最重要的贡献.”[8]费米“直觉的下意识的推理”的过程,是一种无法做逻辑分析、科学解释,但又实实在在存在的直觉和灵感涌现的过程,本质上就是“第二种哲学”发挥其创造性功能的过程. 费米的经验说明,强大的“第二种哲学”必须基于“非常广、非常深的”物理学专业经验. 而物理学专业经验,则来自于对重要物理问题、物理现象的深刻认识与洞察:“现象是物理学的根源. ……我所认识的重要的物理学家都很重视实际的物理现象.”[8]在回忆自己如何关注物理现象、积累物理经验时,杨振宁尤其肯定费米的专题讨论课的积极影响:“他(费米)……开了一门特别的课,讲授特别选出的题目. 我受他的影响很深.”[8]费米的专题讨论课的内容有:恒星的内部构造及演变理论、白矮星的结构、黎曼几何、广义相对论与宇宙学、处于高温与高密度的物态、同步辐射、塞曼效应、电路噪声的“约翰逊效应”、玻色-爱因斯坦凝聚、玻恩-英费尔德基本粒子理论、统计力学基础概述、中子在物质中的减速,等等[8].这些涉及诸多物理学领域、诸多物理现象与问题的专题讨论课是费米帮助学生获得专业前沿物理经验、培养专业眼光的有效手段. 在此氛围下,杨振宁对物理学的认识发生了根本的改变:“我们懂得了,那就是物理. ……物理应该从平地垒起,一块砖一块砖地砌,一层一层地加高. 我们懂得了,抽象化应在具体的基础工作之后,而决非在它之前.”[8]在这个比喻中,物理学所立足的“平地”就是具体的物理现象,费米建立物理大厦的一块又一块的“砖瓦”,就是在理解物理现象过程中获得的一个又一个可靠的物理经验. 在此基础上建立起来的物理学大厦充满灵动的科学精神,足以成为学生用来破解物理学难题的重器.

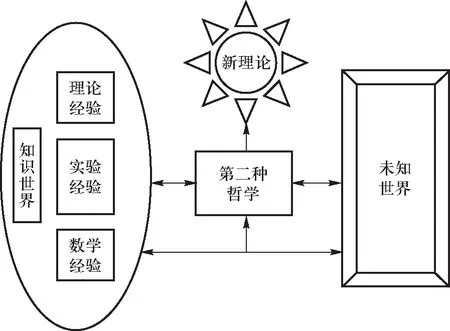

“第二种哲学”是杨振宁科研理念中的核心内容. 虽然在杨振宁看来理论物理学家的“第二种哲学”有别于哲学家的哲学即“第一种哲学”,但这不妨碍我们从哲学的视角去审视、分析并理解其“第二种哲学”. 杨振宁认为具有产生下意识直觉、提升研究者眼光等作用的“第二种哲学”所基于的科学经验,内容包括多层面——它可以是现象的、物理的、直观的,还可以是理论的、数学的、抽象的:“产生这一(直觉)环节的必要基础是要有广泛的经验. 这种经验可能是理论的经验,对数学结构的经验,也可能是实验的经验. 大家都知道,许许多多最最重要的工作,是先经过很多思考,后来在没有经过逻辑推演而得出来的新的想法之下产生出来的.”[8]这种无需清晰逻辑推演而电光火石间涌现的新想法,即“第二种哲学”发力的结果;而在杨振宁看来,赋予“第二种哲学”神奇功能的,既包括直观的物理经验,也包括抽象的数学经验. 每个理论物理学家的“第二种哲学”是在学习书本科学知识以及观察研究物理现象过程中形成的,因而它是直接知识与间接知识的耦合态. 从心理学的角度看,“第二种哲学”有一定客观的、逻辑的属性,对应于有意识的心理层面;但是“第二种哲学”更具有个人直觉的色彩,这对应着潜意识层面. 因此,“第二种哲学”的内容,是意识与潜意识、理性逻辑与感性直觉等多层面因素的叠合体. 也正因为如此,从“第二种哲学”出发,既可以通向感性的本能直觉(下意识诞生的灵感等),也通向理性的逻辑思维(理论物理研究中的数学推导等). “第二种哲学”内容的多元性决定了,其发挥作用往往发生在诸多逻辑严谨的思考之后,即诸多有意识的“点火”与“猝发”之后,创造性的念头有时在无序的酝酿中,下意识地如雷电忽然在乌云中闪光般涌现:“许许多多最最重要的工作,是先经过很多思考,后来在没有经过逻辑推演而得出来的新的想法之下产生出来的.”[8]这是“第二种哲学”奇妙处之所在. 至此,大体上可以用图1展示杨振宁以“第二种哲学”为核心的科研纲领.

图1 杨振宁科研纲领示意简图

在杨振宁的科研纲领中,理论物理学家的“第二种哲学”占据着特殊的位置. 它不仅仅是位于理论物理学家所拥有的“知识世界”(包括理论知识、实验知识与数学知识)与“未知世界”之间的核心中介. 一定程度上“第二种哲学”是一位理论物理学家基于既有知识而于智慧空间生长出来的具有其个人特色的智能中枢. “第二种哲学”一旦产生,它与理论物理学家的“知识世界”之间会形成良性互动:“知识世界”的扩容会刺激“第二种哲学”发生变化,而“第二种哲学”也对理论物理学家如何扩充“知识世界”起审视与过滤的作用. 不同人的“第二种哲学”智能触须对未知世界的感知阈值以及好恶等有所不同. 在理论物理学家了解未知世界的过程中,他几乎同时下意识启动其“第二种哲学”. 于是“第二种哲学”过滤科学家在清醒意识状态获得的关于未知世界的全部信息;然后作出选择使理论物理学家对其中的若干问题更感兴趣;在与“知识世界”的交互作用中选择理论物理学家最中意的研究方法. 由“第二种哲学”主宰的选择问题的水准,体现着理论物理学家的学术眼光;由“第二种哲学”决定的对解决问题工具与方法的选择与运用,则是理论物理学家能力的展示;选择的问题所具有的学术价值以及解决问题的效率,决定了理论物理学家所能做出的科学贡献的大小,以及他的学术地位,而最终这一切的结晶则是物理学家提出的新理论.

在“第二种哲学”发挥作用的过程中,人的“知识世界”的作用不可轻视,它与基于物理现象的经验一样,也是孕育“第二种哲学”的部分土壤;不仅如此,它还是“第二种哲学”充分发挥作用所需知识与方法的储备库. 二者在保持相对独立的同时,具有密切的内在联系与互动. 所以,杨振宁在强调基于现象与实验的科学经验在孕育“第二种哲学”方面的重要作用的同时,也十分重视学生规范、扎实基础知识积累的重要性. 在这方面他根据自己的经验充分肯定中国传统教育的优势,并认为美国教育存在弊端:中国的传统教育能使学生“很扎实地把学科中的主要东西吸收进去,不必要走很多弯路. 这个教育方法与美国大学教育方法很不一样,美国的大学教育方法长于使学生懂得很多皮毛的东西,可是实际的根基并不扎实.”[8]与学习知识阶段相对,在科研方面杨振宁认为美国科学家的传统做法具有优势. 而他本人幸运地兼得二者之精华:“我的读书经验大部分在中国,研究经验大部分在美国,吸取了两种不同教育方式的好的地方.”[8]在杨振宁看来,他在中国读书而奠定的扎实的“知识世界”,与后来在美国定型的“第二种哲学”,均有取其精华之优势,是他取得卓越科学成就的重要保障. 杨振宁所说的美国研究经验的优势指的就是与重视学习书本知识不同,美国科学家更重视关注物理现象,以杨振宁的两位导师为例:“特勒的物理与费米的物理有很相近的地方……相近的地方是他的物理也是从现象出发的.”[8]因此,费米学派是杨振宁的“第二种哲学”的最重要发源处[9]. 中美物理学的区别主要体现在思想方法上,即中国物理学家更重视演绎法,而美国物理学家重视的是归纳法:“中国物理的方法是演绎法,先有许多定理,然后进行推演;美国对物理的了解是从现象出发,倒过来的,物理定理是从现象归纳出来的,是归纳法.”[8]杨振宁说物理学家的“第二种哲学”来自于经验,而经验则来自于物理学家对于物理现象的认真关注. 物理学研究不可能离开想象和假设,但是只有经过实验验证的想象和假设才能为物理学家所认可[10]. 而没有实验支持的理论,无论多么美妙,总是难以让人信服[11].

杨振宁明确指出“第二种哲学”的基础是直接与间接、直观与抽象的科学经验,这必然地决定了杨振宁的思想体系属于证实论与归纳主义哲学流派. 虽然现在很多人相信科学只能被证伪而不能被证实[12];虽然有的人错误地认为,波普尔的证伪主义彻底终结了以归纳为基础的证实论,但无论在生活中还是在科学研究过程中,正如有的国外学者所指出,人类永远无法放弃归纳法:“归纳可以看作是假说的一种特殊形式……归纳出的原则有更广泛的应用范围. 因此,它可能错误的几率也更大. 然而(由归纳法给出的)一般原则确实为我们提供了一种指导方针,能指导人们在某些情况下采取什么样的行动.”[13]而这恰恰是证伪理论所不具备的功能. 不仅杨振宁不是证伪主义者,世界一流科学家都不是证伪理论的信徒,在具体的科学活动中,科学家一如既往地坚信科学结论是可以被科学实验证实或证明的. 以下几段论述足以说明归纳、检验与证实(或称证明),仍支撑着科学家实际研究工作中的基本思维框架,而其中没有证伪理论的一席之地.

1) 弱相互作用下宇称不守恒这一结论经过吴建雄等人的实验证实,而获得了物理界的普遍认可. 1957年在诺贝尔奖获奖演讲中,杨振宁说:在得悉吴健雄小组的实验结果后,“人们很快地就做了许多其他实验,他们都证明了各种弱相互作用下宇称不守恒.”[8]

2) 抽象的对称性原理的发现是归纳与推理的结果. 1959年杨振宁在演讲时指出:“最令人感兴趣的是,在这些对称性原理的发现中,几乎每一种情形都是从归纳—推理的过程中得到. 这是说,发现是从对一些与对称性原理有关的结果的观察开始,然后,由此导出了不变性原理的公式表示,从这个原理再导出许多其它实验结果,并对它们进行检验.”[8]

3) 新理论的实质性影响也产生于它被实验证实之后. 1982年在回顾获得诺奖的研究工作时,杨振宁说:1956年圣诞节前后,“她(吴健雄)终于说,他们正在(通过实验)得到一种不对称性……对这一结果作进一步检验,证实一切无误之后,吴健雄及她的小组宣布了实验结果,物理学界掀起了一阵轩然大波.”[8]

直至近年杨振宁仍一如既往地认为,在他所处的时代,物理学家的科学研究不需要哲学家的哲学即第一种哲学的指导[14]. 这与很多哲学家的学术期待相距甚远,但是杨振宁不是特例,而是一类科学家的代表. 这类科学家不仅对于哲学家的证伪理论置若罔闻,还无视在哲学家看来很多理所当然的思想常识,比如理论先于观察说. 这种说法科学家未必真对其一无所知,但是依然改变不了他们的科研基本原则,如前所说,费米依然以实在的物理现象为出发点,费曼也是一样:“费曼永远不会讨论他理论中形而上学的那部分内容.”[15]不仅如此,费曼还有针对性地指出:“事实上,科学真正存在所必需的,是在思想上不承认自然界必须满足像我们的哲学家所主张的那些先入为主的要求.”[16]于是又回到了“两种文化”所揭示的事实:至少部分科学家与部分哲学家之间,还存在着严重的思想分歧;为达成更多的彼此理解,有效的互动是必要且必须的.

总结一下,杨振宁提出的“第二种哲学”具有以下内涵与作用:

1) “第二种哲学”是每位科学家在学习与科学实践中逐步形成的个性化内在专业品质,它部分属于理性部分属于潜意识,因此其作用,既可以体现为数学逻辑推理,也可以是物理直觉.

2) “第二种哲学”体现着科学家的旨趣,所以它决定了其主体承载者在复杂现象与诸多科学议题之中,更乐于关注哪些领域、更倾向于选择什么研究视角.

3) “第二种哲学”覆盖了其拥有者知识与经验的全体. 因此,虽然它本身不是科研方法,但是它却能面对新的研究现象与议题,帮助科学家选择适合他的工具与研究方法.

凡是真正做过自然科学研究的科学家都知道,“第二种哲学”的内涵及作用对于自然科学研究而言,是何等的重要. 需要提醒的一点是,虽然“第二种哲学”可以帮助科学家作出议题、工具与方法上的抉择,但是由于“第二种哲学”部分具有潜意识的属性,因此它一般不能与清醒、急切状态的科学家之间做出直接的应答对话,也就是说,一位成功的科学家要学会感悟和运用自己潜意识中“第二种哲学”的方式与方法.

3 结语

杨振宁从未在自己的著述中系统阐述其科研纲领的整体框架. 以笔者对杨振宁先生的了解,他本人也没有对科学研究过程做哲学分析的学术期待. 但如本文所引,在他的著述中又存在着与此相关的大量具体论述. 不过在做如此论述时他强调:不要搞形式主义、不要脱离实际,一再重申:“有血有肉的物理学才是活的物理学”[8],理论物理的最终判断在现实中[8]. 翻阅杨振宁的著述会发现,他反复强调、极力忠告、一再重申与他的“第二种哲学”相关的一个个具体科研原则与技巧时,受众基本上都是国内的物理同行、年轻研究生,以及更多的大学生. 杨振宁是在纠正国内同行的科研误区、介绍并树立先进的理论物理研究理念时,为我们留下了足以整合其科研纲领的可靠依据. 这是他几十年来为中国物理界奉献的宝贵精神财富. 这些思想仍值得今天中国物理界同仁学习并从中受益.