对上市公司破产重整发挥盘活存量功能的分析与思考

2022-10-24刘原

刘原

杨慧敏

近年来,上市公司破产重整工作取得积极成效。但也由于上市公司破产重整的复杂性与特殊性,存在破产重整启动难、重整批准协调不畅、合格重整投资人缺失、弱势群体保护不足等挑战。建议进一步提升重整效率,弥补监管短板,优化利益分配,推动存量资产盘活功能,促进司法与程序公平。

破产重整是维护市场信用、盘活存量资产的重要方式,也是纾困实体经济,避免宏观经济大幅波动的基础性制度安排。其中,上市公司因牵涉利益众多、债权债务关系复杂,破产重整的经济和社会效应更为突出。2006年《企业破产法》实施以来,我国上市公司已有114个破产重整案例。本文对此进行全样本分析发现,近年来,上市公司破产重整进程显著加快,实施效果逐步提升,政策也发挥了积极的引导作用。研究也发现,进一步完善上市公司破产重整制度,对稳定经济大盘具有重要意义。

纾困实体经济需要破产重整发挥救助功能

主要经济体将破产重整作为稳经济的重要手段。美国在企业普遍陷入经营困境而又难以自救时,都会周期性对商事重整制度进行改革寻求拯救企业与偿付债权之间新的平衡,避免企业破产清算或直接关门,达到稳定经济的目标。日本在21世纪初制定了全世界最为完整详细的公司再生法,应对亚洲金融危机和“911事件”对本国经济的冲击。日本航空公司就是在政府注资和财务支持无效下,申请破产保护得以重生。德国为应对新冠肺炎疫情冲击,于2021年颁布《重整破产改革法》,制定了企业稳定与重整框架,引入了非公开的破产外重整程序和多种新的重整手段。

我国运用破产重整纾困实体经济积累了初步经验。20世纪末,我国试行《企业破产法》。当时的市场机制与手段还不够健全,企业只能走破产清算,社会维稳和资源浪费等问题较为突出。一些地方采取变通方法,推行以强扶弱的行政合并,不仅没能化解风险,还加重了债务负担。21世纪初,我国集中剥离不良贷款,实施政策性债转股等破产重整手段,推动国有大中型企业脱困取得实质成效。2006年《企业破产法》实施后,重整与清算、和解并列为破产的主要方式。破产重整案件数量从无到有,逐年增多。2021年新增破产重整案3134件,约占企业全部破产数的12%。经营不善的企业有了“重生”选项,成为推动经济供给侧结构性改革的重要方式。

我国上市公司破产重整取得阶段性成效

多年来,在《公司法》《证券法》《企业破产法》等法律制度框架下,我国司法与行政部门相互配合,完善配套政策,多措并举,积极推动危困上市公司破产重整工作。2012年最高人民法院印发《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》,统一规范上市公司破产重整案件管辖权、实施各环节和行政许可执行等重要问题。2020年国务院印发《关于进一步提高上市公司治理的意见》,强调完善破产重整等制度,畅通上市公司多元化退出通道。此外,最高人民法院、证监会和地方政府还建立了常态化的破产重整会商机制,沪深交易所相继发布多项自律性监管规则。在各方共同努力下,上市公司破产重整取得阶段性成效:

市场活跃度显著增强。2019年以来,申请重整的上市公司家数共计60家,占上市公司破产重整申请总数的51.28%。其中,法院受理和批复破产重整的上市公司数量分别为43家和36家,超过受理和批复总数的40%,重整方案批复率超7成;破产重整计划执行完毕的上市公司共计37家,占全部执行完毕家数的44.04%(见图1)。重庆力帆、盐湖股份等一批大型危困企业借此获得重生,极大地促进了地方经济发展。

图1 历年来我国上市公司破产重整各阶段实施家数

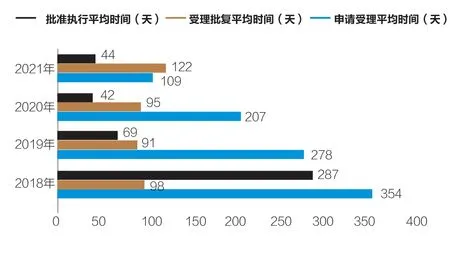

重整效率持续提升。一是申请受理时间大大压缩。由2018年平均354天缩短至2021年平均109天。其中,*ST莲花和三家海航上市公司(*ST海航、*ST基础和*ST大集)仅历时6天和12天。二是受理批复过程更加充裕。破产受理到方案批准时间由2018年平均91天小幅攀升至2021年的109天,形成重整计划草案的博弈更为充分,方案制定更加完备。三是批准执行更加顺畅。得益于体现各方共识和契合实际的重整计划,破产重整的平均执行时间由2018年的287天下降至2021年的44天(见图2)。四是股票停牌时间大幅缩短。上市公司停牌时长由2018年平均128天缩短至2021年的1.66天。重整期间“少停牌、不停牌”,分阶段披露破产事项得到基本落实。

图2 2018年以来上市公司破产重整实施效率示意图

企业业绩显著改善。债务重组后引入投资方实施资产和股权重组是破产重整成功的关键。研究发现,大多数上市公司通过破产重整能摆脱经营困境,这一趋势在2015年后更加明显。一是营业收入持续增长。初步测算发现,上市公司在重整第一年和第二年营业收入同比上涨超过20%的占比达39.45%和29.86%。川能动力、长江传媒等百亿元营收企业重整第一年的营业收入增速超300%。二是经营利润大幅增长。上市公司的净资产收益率中位数由重整前的5.5%上升至重整第二年的8.63%。归属母公司净利润为正的上市公司占比由重整前的53.95%上升至重整第一年的76.32%和第二年的75.41%。重整后两年归属母公司净利润增长超1亿元的占比分别达到46.05%和28.95%。重整第一年盐湖股份和长航凤凰新增归母净利润就分别高达479亿元和88亿元。三是负债杠杆稳步下降。负债率超过100%的上市公司占比由重整前的46.05%下降至重整第一年的29.33%和第二年的18.33%,平均资产负债率由重整前的142.82%逐步下降至重整第一年的94.91%和第二年的74.38%。有形净值负债率中位数也由重整前的-108.01%恢复至92.74%的正常区间。四是资本实力持续增厚。重整第一年和第二年净资产同比增长的上市公司占比达76%和71.67%,上涨一倍以上的上市公司占比达34.67%和30%。

总的看,近年来,我国上市公司破产重整实施效率和效果同步提高,对促进上市公司提质增效,盘活存量资产发挥了积极作用。同时,也应该看到,目前上市公司破产重整仍处于发展初期,存在体制机制不完备、制度运行成本较高、弱势群体保护还存在短板等问题。部分重整过多依靠资产置换和行政手段,存在“炒壳”“借壳”之嫌。

运用破产重整制度盘活存量面临新挑战

2020年以来,国家加大了提升上市公司治理的政策引导力度,伴随重整数量持续攀升,上市公司破产重整的复杂性与特殊性逐渐凸显,面临多重挑战。

破产重整启动难依然存在。上市公司各类主体利益集中交汇,破产重整实施代价高昂造成上市公司容易错失最佳重整申请时期。一些上市公司甚至到了僵尸停摆的边缘才启动重整程序。对主要股东而言,破产重整将降低上市股权的流动性,如果重整失败造成企业清算,股东不仅丧失上市股权溢价,股权价值也将被清零。对董监高而言,《企业破产法》第一百二十五条、《证券法》《公司法》对违背勤勉尽职造成企业破产的董监高,追究民事责任,还给予行政处罚。对债权人而言,上市公司破产重整信息披露较为公开透明,债权人会因被消减债权面临声誉风险。对地方政府而言,上市公司是地方经济实力和营商环境的象征,关系到当地就业和经济发展,地方政府不会轻易支持上市公司启动破产申请。研究发现,多数上市公司申请破产重整时已处于特别处理(ST)或已被实施退市风险预警(*ST)阶段。在最高人民法院统计的全国破产重整案件中,上市公司破产重整比例偏低,最高年份占比不超过0.6%。

重整批准协调改进余地大。上市公司破产重整成功的关键在于改善经营管理并优化资产结构,需要有效衔接司法主导的破产重整程序和行政许可主导的资产重组程序,需要各方有效配合。申请受理阶段,地方法院和最高人民法院、省地两级政府、证监部门五个部门会商审批,各部门根据职能和权限设置相应的准入门槛,流程冗长且又缺乏可预期的统一标准。重整计划批准阶段,尽管已形成最高法院与证监部门会商机制,但法院裁定重整计划后仍要履行重大资产重组行政许可,容易将重整程序分割成债务重组和资产重组两个独立阶段,在资产重组预期不明确的情形下,统一重整计划面临更高的制度成本。如在超日股份重整案例中,其重整计划缺乏详细的资产重组内容,重组方在分类表决最后时刻被迫多收购7.47亿元债权,并提高普通债务的受偿率。

合格重整投资人缺失较为突出。一是对重整目标要求高。上市公司重整不仅要恢复盈利和持续经营能力,还要满足维持上市的基本条件。二是业绩恢复窗口期短。重整计划执行后,需要上市公司在短期内业绩出现根本性好转,如企业业绩恢复跨越多个年度,容易触发退市条件,造成重整失败。三是合格投资人遴选难。兼具优秀产业运营能力和上市公司管理水平的企业相对稀缺,加之破产重整过程中新增融资缺乏优先权、投资上市公司股权存在较长的锁定期等限制,愿意承担高风险的战略投资方和另类投资者不多。

弱势群体权益保护还存在不足。一是上市公司破产重整中运用的金融工具和融资方式复杂,大股东具有明显的信息和决策优势,容易实施侵害债权人和中小股东的行为。二是中小股东和债权人很难分享上市公司经营业绩修复后的估值和股价抬升收益。三是公司因实际控制人、控股股东资金占用、违规担保等行为导致破产,在重整中没有差异化削弱股权,债权人和中小股东无过错却承担较大损失。

相关政策建议

上市公司破产重整程序要实现经济效益和社会效益的统一,关键要解决实践中面临的动力不足、程序繁杂、监管缺失、利益分配不合理等共性问题,充分发挥盘活存量资产、稳定经济大盘的促进功能。

一是坚持破产重整法治化、市场化原则。建议人民法院、监管部门和地方政府进一步厘清司法审批、行政许可和行政执法的权力边界,简化受理审批流程。差异化认定重整债务人及董监高的破产法律责任。鼓励诚实守信的上市公司探索债务人自行管理制度。在重整司法框架下,更好地发挥债权人会议和分组表决机制作用。合理增加债务人和中小股东对重大重整程序的发言权和表决权。规范法院和管理人的自由裁量权,慎用法律强制裁定,确保破产重整程序执行契合大多数债务人和中小股东的真实意思表示。

二是重视提升破产重整效率与效果。建议上市公司破产重整重视公平公正等司法原则基础上,也要关注社会价值和商业价值。在人民法院和证监部门会商环节,可考虑先审查认定大股东资金占用、违规担保等证券违法行为,待重整完成后将是否消除该行为并接受处罚作为恢复上市资格的前置条件。明确上市公司将资产或股权重组方案纳入重整计划草案,并进行重整价值商业判断。明晰预重整程序的法律依据,鼓励上市公司提前寻求重组资源或者实施庭外预重整。

三是弥补破产重监管短板。建议在遵从司法程序的前提下,将上市公司重整关键环节纳入证券监管执法范畴,统一规范资本公积金转增股本、资产置换、除权、信息披露等行为规则。坚决遏制上市公司将破产重整制度作为“保壳”“炒壳”、削减债务的工具。对存在的逃废债务、监管漂白等违法违规行为,综合运用上市公司监管条例约束规制。

四是探索重整利益再分配机制。建议在上市公司破产重整利益分配中,适当补偿债权人和中小股东的利益。债务重组环节,对控股股东和中小股东实施差异化的权益缩减措施;严格限制强制性债转股等安排。资产和股权重组环节,引入救济和再分配原则,在控股股东和新引入战略投资者获取的股权溢价收益中,要切割部分利益补充原债权人和中小股东。重整完成的特定时间内,中介机构或重整管理人要对重整效果和利益分配情况出具专项报告,供原债权人和中小股东备查。对特定事项设置异议、复议和上诉的安排。