新冠肺炎疫情谣言在网络空间的呈现、演变及其治理方式

2022-10-22陈岳芬李宝仪

陈岳芬,李宝仪

(汕头大学长江新闻与传播学院,广东 汕头 515063)

引言

人类社会进入21 世纪后,随着全球化进程的深入发展,日益复杂的自然环境和社会环境给我国公共卫生安全带来极大挑战。德国社会学家乌尔里希·贝克认为,世界已进入风险社会。其主要特征如下:它是科技发展带来的副作用,因而是人为的而非自然的;它是“制度化风险”,即由于制度设计的缺陷或者由于监督机制的缺位等原因而产生;它属于“有组织地不负责任”,即风险发生了,但是“没有一个人或一个机构似乎明确地为任何事负责”。人类生活在文明的火山上[1]。

2019 年底,湖北省爆发新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情。2020 年1 月23 日,武汉封城,全国支援。此时恰逢春节(1 月25 日)前夕,人口流动量大增,病毒随人口的迁移向全国各地散播,疑似及确诊人数持续攀升,人心惶惶,全国人民蜗居家中度过一个史无前例的春节。面对新型冠状病毒这一未知因素,人们对信息的需求量激增,无论治病、防疫还是病毒措施起源、政府应对等,几乎来者不拒。未知因素触发对信息的强烈需求,推动谣言的生产及传播,各类信息多汇聚于微信、微博这两大移动社交媒介上。作为现实社会的映射,社交媒体营造了一个“拟态环境”[2],影响人们对风险的感知、对现实的认知并制约其行动。

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》称,截至2020 年12 月(疫情发生阶段),我国手机网民规模达9.86 亿,网民使用手机上网的比例达99.7%;与武汉疫情相关的2020 年第一季度,微信和微博月活跃用户分别超过12 亿和5.5 亿。网络的普及和社交平台的发展为信息的实时传播提供了强大助力,微信朋友圈建立在强关系的基础之上,信任度加速信息的传播速度;微博的开放社区模式极大地拓展了信息的传播幅度,微博热搜、微博话题等板块的设置加强了信息的传播力度。微信、微博以移动端为主要的接收端口,收、发渠道的便捷推动谣言的传播热度。

由于重大公共卫生危机关涉每个人的健康,由于突发公共卫生事件影响政府信息的发布,由于新媒体把关人角色的阙如,谣言搭乘社交平台的便车狂奔。就在谣言与疫情齐飞之际,政府、机构、媒体、网友的辟谣也同时展开,这是一场信息的博弈,其中的热点问题引发研究者的高度关注。

一、谣言的特质及其在社交媒体的表现

谣言最早是心理学的研究领域。1935 年,印度学者巴斯德(G.Pasteur)发表《谣言心理学:1934 年印度大地震中的相关研究》一文,被视为谣言研究的先驱[3]。第二次世界大战爆发带动学界对谣言的研究。1947 年,美国心理学家奥尔波特于《谣言心理学》中指出,谣言通常是“以口头形式传播且没有可靠证明标准的特殊陈述”,谣言传播的广度可表述为公式“R=i×a”,在重要性(i)和含糊性(a)中只要有一个为0,谣言(R)就不复存在[4]。1966 年,美国社会学家希布塔尼(T.Hibutani)视谣言为一种集体行动,它是“在一群人议论过程中产生的即兴新闻”,目的是给无法解释的事件寻求一种答案。所谓“即兴新闻”,遂将谣言研究引入新闻传播视域。谣言的研究视角不再局限于个体及心理层面,而是与更广阔的社会和政治环境联系起来。法国学者让·卡普费雷在《谣言》一书中将谣言界定为“世界上最古老的传媒”,当人们希望了解某事而得不到官方答复时,谣言便会甚嚣尘上,“这是信息的黑市”[5]。

自媒体时代,网络为谣言的滋生和传播提供了丰富的土壤。美国学者桑斯坦认为,“随着互联网的兴起,谣言变得俯拾皆是。实际上,我们正生活在谣言泛滥的时代。”由于网络存在“信息流瀑”和“群体极化”的特性,网络谣言经常出现“偏颇吸收”的现象,也即一旦接受要驱逐之简直困难之极[6]。在国内,社交媒体用户激增,信息发布尚欠及时,网络谣言频发,其根源可归结为以下几方面:网络时代的信息不对称及盲目的从众心理,日益呈现的公信力危机及强烈的不安全感,灾难事件留下的社会印痕和记忆[7]。研究显示,网络谣言具有瞬时更新性、阶段爆发性和经济利益性的特征[8]。具体而言,微博谣言具有结构上的拼图性、话语上的嵌套性和时间上的扩散性[9];微信公众号谣言则具有“风险叙事”的特质[10]。

当社会陷入重大的公共卫生危机,谣言成为人们消减恐惧与紧张的手段。2003 年非典爆发,可视为我国突发公共卫生事件网络谣言研究的起点[11]。因疫情与每个人切身相关,疫情期间信息流量大增,难以一一核查,“宁可信其有”遂成为普遍心态,进一步加速了谣言的传播[12]。新冠肺炎疫情的爆发,再次印证风险社会理论,这是全球公共卫生事件与移动社交媒体的第一次大规模碰撞,随着社会环境及传授心理的变化,国内的网络谣言是否显示出新的特质?它们是如何建构以及如何传播的?谣言治理的可能性如何?这是本文意欲探索的问题。

二、取样说明及研究方法

(一)取样说明

本文选择新浪微博手机客户端“@新浪新闻”微博主页“疫情动态”板块中的“疫情辟谣”为取样来源,样本文本中对谣言的来源统称为“网传”,文本内容包含谣言、辟谣方及辟谣方式等。取样时间为武汉封城一个月(2020 年1 月23日—2020 年2 月22 日)共计31 天,删除重复等无效内容,获得疫情谣言161 条作为研究样本。尽管取样于微博,其传播领域及传播范围却并不局限于微博,它们或经由微博流向微信,或经由微信流向微博并被收归于微博辟谣版块。谣言不仅在网络空间肆意流转,也成为群体传播、人际传播的热点话题。

(二)研究方法

基于研究内容及获得的样本,采用混合研究法展开研究。2007 年,学术界将混合研究法(Mixed Methods Research,MMR)界定为研究者同时使用定性和定量研究方法采集数据、分析数据资料,整合研究发现以及做出推断的研究范式[13]。作为与量化研究和质性研究并列的第三种实证研究方法,混合研究法基于研究内容与研究目的的实际需要,在不同研究环节结合运用量化与质性研究方法[14]。具体而言:基于获取的两种类型的数据(数字和文本),量化谣言传播与疫情发展之关系,特别关注时空范畴及关键要素;质性分析谣言文本,重点关注其建构方式及传播特征;此外,结合谣言产生及传播的社会心理和现实环境,从主客观两方面探求辟谣的可行性路径及其治理方式。

三、分析结果

(一)谣言的时空分布

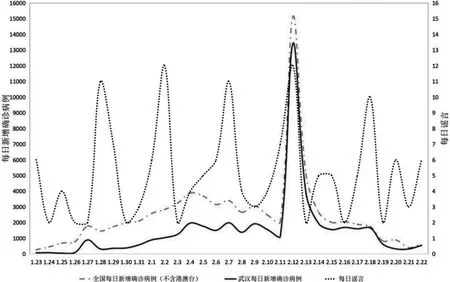

1 月20 日,国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山首次披露新冠病毒“人传人”,震惊全国。1 月23 日武汉封城,人心惶惶之际,谣言丛生。本文以封城一个月(2020 年1 月23 日—2020 年2 月22 日)期间政府公布的全国每日确诊病例数、武汉每日确诊病例数①国家卫健委疫情通报.[EB/OL][2020-02-23]http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml,湖北省卫健委每日疫情通报信息.[EB/OL][2020-02-23]http://wjw.hubei.gov.cn/bmdt/ztzl/fkxxgzbdgrfyyq/xxfb/.与谣言每日数量绘制成图,用以考察其关联度,发现如图1 所示。

图1 武汉、全国每日新增确诊病例与每日谣言数量图(1.23—2.22)

图1 显示上述三者之关系:其一,2020 年2 月12 日因检测方式的变化,武汉一天确诊病例超万,同日谣言数量也最多,疫情与谣言双双达到传播波峰。其二,波峰之外,谣言基本是每5 天出现一个传播高峰,分别是:1 月28 日、2 月2 日、2 月7日、2 月12 日、2 月18 日,显示谣言数量与确诊病例数并无直接关联,而是具有自身的传播规律。其三,为进一步考察和揭示谣言传播高峰的影响因素,遂借助南都传媒、南方都市报制作的数据新闻“记疫:疫情时间轴”(2019.12.1—2020.02.29)②南都传媒、南方都市报.“记疫:2019—2020 抗击新冠肺炎疫情记忆”[EB/OL].[2021-09-23].https://m.mp.oeeee.com/h5/pages/v 20/nCovTimeline/?from=timeline&isappinstalled=0.,按照其四个主题:政府行动、境内疫情、行业战疫、境外疫情四个版块将其与谣言数量进行比对,发现:在谣言的5 个高峰中有4 个紧随“政府行动”高峰之后,谣言数量与政府行动(量)的多寡及行动力度和影响范围的大小呈正相关(80%)。所谓政府行动,诸如“华南海鲜批发市场关停”(2020 年1 月1 日)。1 月27 日政府发出十大行动,翌日谣言进入第一个高峰。换言之,政府的疫情行动及其信息发布对谣言的影响远大于疫情(确诊病例数)本身。

此外,通过对谣言文本进行分词处理,筛选高频词生成疫情谣言词云图(图2),以领略文本主旨。

图2 新冠肺炎疫情谣言的词云图(1.23—2.22)

图2 显示:(1)从时空分布考察,2 月的形势更为严峻,武汉作为疫情最早爆发且最为严重的城市,成为造谣、传谣的主要对象;(2)从主题上看,疫情、肺炎、新型、病毒、医院、口罩等词汇频繁出现,谣言适时反映社会和民众的关注热点,这些热点既是造谣、传谣的触发因素,也是谣言聚焦的对象及绝佳素材;(3)从新闻传播的角度考察,信息、消息、记者、网上、视频、官方、警方、辟谣等成为关键词,显示谣言的传播主体、传播方式、传播渠道与疫情齐头并进,值得关注的是“辟谣”成为高频词,说明辟谣工作也在同步推进。

(二)谣言的建构方式

疫情谣言的建构方式,也即谣言讯息以何种方式被产生出来,涉及话语、结构与叙事策略。因谣言短小精悍,其建构方式也相当丰富多样,下列择要述之:

其一,以图文相嵌的谣言数量最多,高达样本的60%(其中视频11%),单纯使用文字的仅占40%。可见,网络时代读图已然成为基本的阅读、观赏习惯,谣言的传播方式也不例外。图文结合更易引发丰富的想象,也更具传播力度。法国学者勒庞在《乌合之众》中指出:“群体形象化的想象力不但强大而活跃,并且非常敏感”,“影响民众想象力的,并不是事实本身,而是它们发生和引起注意的方式。”[15]强烈且令人惊奇的图像极易引起关注、留下深刻的印象并引发诸多想象,读图时代更甚。然而,有图未必有真相,这缘于图像的意义经常是浮动的,比如一颗红心既可表达爱情也可意指爱国或慈善之心,图像浮动的意义依靠文字去界定,这为谣言的创造和生产留下了空间,只要重新组织文字,图像的意义就可能大相径庭。1 月29 日,网传“日本从武汉撤侨每人配备一辆救护车”,几部救护车的截图配上文字说明即可造谣,“每人配备一部救护车”的“奢侈”足够引发网民的想象和围观。至于以视频形式呈现的谣言,那不过是流动的“图+文”而已,契合短视频流行的当下,特别适合在移动端的传播与接受。图像具有的真实感使其自带说服功能,成为谣言最常采用的建构方式。

其二,以否定方式建构谣言,是疫情谣言的重要特征。卡普费雷认为谣言大多数是“黑色的”,总是预告坏事、灾害、死亡、背叛,具有否定因素,因为消极性的信息更能满足人们的认知,也更具有防患于未然的价值,起到泻药的作用[16]。这也是危机事件为何总是衍生或伴随着谣言的原因。统计发现,在161 条样本中,否定式谣言超过80%,可分为直接否定和间接否定。前者诸如:上海限制外牌进沪,不戴口罩被扣6 分,北京死亡300 多人(1 月23 日);后者有:火神山医院重新选址,黄冈返京人员天天出门,武汉急诊科医护集体放假等,重新选址是对原选址的否定,“天天出门”和“集体放假”隐含着对该行为的否定。大型的紧急的公共卫生危机发生时,社会群体处于深刻的混乱、焦虑和不稳定之中,加缪在《鼠疫》中描述奥兰城居民的心理:但愿这是一场地震!你点点多少人死了多少人活着,这就完了。但这种该死的病——连没得上病的人都不能安生[17]。新冠肺炎与此何其相似!谣言需要依靠众人合力予以传播,这是一次又一次的集体行动,而灾难中的人们更容易就“反对”某事并非赞成某事而形成一致意见,因此,将一个否定因素纳入一个传闻之中,能有效地增加其信息价值。正是谣言的生产、流通方式以及受众的接受心理,共同造就了疫情谣言多采用否定的命题方式。

其三,与否定方式并驾齐驱的,是拼贴手法驾轻就熟的运用。拼贴,是亚文化的惯用手法,以之作为对抗主流文化的武器。谣言与政府、主流媒体的信息相比,诚如亚文化与主流文化之关系,谣言采用拼贴手法是其不二选择。样本中,谣言的拼贴包括但不限于下列三种方式:一是在现实基础上加以改造,虚实相间。具体做法多采用现实中的真人真事赋予新的解释、界定,使其契合造谣者的需要。诸如:随州患者往楼下撒钱的谣言,实乃三岁熊孩子在阳台玩耍,而非一家人感染病毒厌世所为;老人被罚抄“出门戴口罩”百遍后自杀,原为一男子在观看自杀视频后截图发送到单位朋友圈而衍生为谣言;“戴口罩播新闻”的谣言流传甚广,其实是主播在示范戴口罩的正确方式。这类谣言的截图或视频多是真实的,借助文字或旁白改头换面,拼贴的结果愈是真假参半,信者愈多。二是旧闻重新出场,张冠李戴。哈佛八剑客临危回国的谣言流传甚广,原是2009 年哈佛医学院8 位博士相继回国扎根合肥科学岛,他们回国的时间早在疫情之前,与本次疫情并无关联。2 月10 日,武汉同济医院林正斌教授感染新冠肺炎去世,网上流传一段“钟南山看望林正斌教授”的视频,其实镜头出自2016 年一部纪录片。华南海鲜市场供货商的忏悔文,经“上观新闻”记者核查发现,“忏悔文”系多个谣言“攒”成的大合集,且于2016 年和2017 年就在网上流传,这次改头换面再利用。三是加盖公章或红头文件,增强其可信度。2月6 日,一份加盖青岛发改委公章的红头文件称青岛10 万只口罩被沈阳海关暂扣,“按照对等原则”青岛海关扣留沈阳从韩国采购的口罩。红色公章具有的公信力使得谣言迅速发酵引发舆论关注,最终由涉事部门及中新网、新华网公开辟谣。类似的谣言不在少数,诸如:今日头条以中国政府网公布春节延至2 月20 日;北京市政府办公厅发布通告当晚首都大面积消毒……谣言加盖公章或加载红头文件,其拼贴方式颇具欺骗性和蛊惑力,诚然也是社会政治环境的一种曲折反映。

(三)谣言的传播特点

新冠肺炎疫情谣言的传播,以微博和微信两种社交媒体为主要阵地。原因如下:一是微博和微信作为移动客户端极大地降低了谣言传播的成本,动一动手指就能实现即时、广泛的传播;二是微博和微信是传统社会人际关系网络化的典型代表,特别适用于谣言传播的圈群化特征。网络谣言的圈群化传播,与传统社会人际关系网最为接近,是最适宜谣言传播的结构[18]。

微博本质上是一种通过关注机制分享简短实时信息的社交网络平台。微博大多数用户围绕兴趣点及关注点分化为一个个开放的群体,极大地扩大了信息的传播范围。2 月9 日,微博用户“@树屋建造大师”的微博截图在网上疯传,称“上海支援武汉的都是大爷,物资虽然带来不少不过都是自己用的”,此时适逢全国各地医务人员驰援武汉,消息引发大量网友关注和激烈讨论。2 月17 日,微博账号“@微客铁汁5”发帖称“我是武汉病毒所研究员陈全姣……我实名举报武汉P4病毒研究所所长王延轶泄露病毒”。由于贴文贴出了疑为陈全姣的身份证号码及照片,网民信以为真纷纷转发。事实却是陈全姣身份被盗用,该账号IP 地址来自境外,用心歹毒。微博谣言打破地域特征,其开放性和匿名性更强,谣言主体也更多样,不确定性更高。博主的粉丝群成为谣言传播的扩大器和加速器,话语的圈套性随着时间的推移加速传播,微博谣言以广播的形式广而告之。

微信的强关系助推谣言的传播。相较于微博、微信使用人数更多,早在2016 年微信在移动端APP 使用率排名中居首位,高于新浪微博、百度贴吧和QQ 空间①凯度kantar:2016 中国社交媒体影响报告[EB/OL].[2021-09-23].https://max.book118.com/html/2018/0731/5220333244001303.shtm.。2019 年底微信月活跃用户超过11.5 亿①券商中国.2019 微信数据报告[EB/OL].[2021-09-23].https://guba.eastmoney.com/news,gssz,897322216.html?jumph5=1.,巨大的用户群体赋予其强大的扩散能力。此外,微信朋友圈建立在现实的人际关系之上,强关系既体现在对消息来源及其中转站的信任,也体现在对内容的信任。因朋友圈的缘故,微信谣言大多具有地域性,即扎根本地,同一谣言在不同地方变换多个版本。2 月5 日,微信朋友圈流传河南鹤壁一小区用酒精消毒引发爆炸的视频,随后该谣言被安插在国内多个城市小区,演变为多个版本。微信朋友圈貌似封闭,实则具备对外传播的无限可能性。当个人向朋友圈传递信息,呈现的是射线型的“点对圈传播”;当众多“个人”同时向朋友圈传递信息,则宛如水中涟漪重叠扩散,成为信息的综合市场[19]。其结果是,微信谣言既难以识别也难以追踪。不仅如此,在微信平台形成巨大关注度后,信息便会突破壁垒向其他平台扩散。2 月7 日,“大洛杉矶LA”微信公众号发文称全球各地悼念李文亮医生,哈佛大学医学院降半旗致哀,在微信群抬高热度后扩散至微博、知乎等社交平台甚至门户网站,引发大量关注,助推民众对李文亮医生的悼念和痛惜之情,倒逼政府作出相关回应。翌日,国家监察委调查组赴武汉全面调查该事件。谣言,在某一特定时刻参与到社会治理之中。

(四)谣言的心理基础及辟谣路径

相较于信任谣言的原因,制造或传播谣言的原因更为复杂。它们包括但不限于:信息需求未能获得满足;表达对现实的意见;期望加入群体行动,获得某种模糊的身份认同;好奇心作祟抑或无聊至极,乃至企图引发社会混乱……只要上述各因素存在,谣言就有滋生的土壤和存在的空间。而谣言一旦生成,瞬即演变为公共产品或公众产品,其流通无须任何许可证明,在社交网络上更是畅行无阻把关阙如。因而,要彻底扼杀、消除谣言几乎是不可能的;辟谣,任重道远。考察疫情谣言的传播过程,发现辟谣与传谣并行不悖,辟谣路径主要有四种:

一是网友自发辟谣,哈佛为李文亮降半旗致哀的消息传出后,有网友迅速辟谣,一位微博信息显示在哈佛大学医学院工作的网民“@菜菜_AM”贴出该机构2 月6 日发给员工的邮件,显示该院降半旗是为了悼念曾在该机构工作的Stephen P.D.教授。信息由网友证伪,微博官方还给传播该信息的网帖打上澄清标签。这是辟谣的最佳境界,花费的成本也最少。

二是涉事机构辟谣,武汉病毒所针对黄燕玲和陈全姣的谣言迅速辟谣,有力地阻击了谣言的传播。此外,上文提及的附带红头文件的谣言,也均由相关机构自行辟谣。涉事方辟谣,有利于缩短谣言传播的时间及范围,且更具可信度。放眼世界亦然,2020 年3 月24 日,比尔·盖茨署名文章《我们可以从新冠病毒疫情中学到什么》从英国《太阳报》网站被转译为中文后在网上广为传播,当晚盖茨基金会发布声明称该文为虚假消息并已从该网站删除,微信朋友圈不少人互相提醒删除该消息,谣言偃旗息鼓。诚如卡普费雷所言:谣言迅速传播加快了谣言失效的过程。当谣言在全世界流传时,将会碰到使之丧失价值的证据,互联网既为造谣、传谣提供了渠道,也为网民验证和推翻谣言提供了机会。

三是主流媒体辟谣。媒体经由采访相关机构和相关人员达成辟谣,或者寻找反驳证据辟谣,借助其传媒平台效果显著。诸如:“各地飞机喷洒消毒药水”,是界面新闻辟谣;“阿里为留守者奖励万元”,是中新经纬辟谣;“哈佛八剑客临危回国”,是新浪新闻和《长江日报》辟谣。此外,当网友或涉事机构辟谣后,主流媒体迅速跟进破除谣言。在疫情谣言纷呈之际多家媒体主动辟谣,新浪微博手机客户端在“疫情动态”中开辟“疫情辟谣”版块;中经网(中国经济网)开辟“谣言粉碎机”,声称做谣言的终结者;新华网与中央网信办联合开辟“中国互联网联合辟谣平台”,鼓励网友在线提供谣言信息。有的城市组建辟谣联盟,青岛市委网信办设置网上辟谣平台,当地多家媒体加盟,另有40 家机构参与权威发布。从网友、涉事机构到主流媒体多方合力,力求及时快速地致谣言于死地。

四是专业类自媒体辟谣。术业有专攻,与前三者不同,健康类自媒体拥有专业人员、医学知识以及完备的医疗版块,其辟谣方式以专业度抢夺眼球。借助微博、微信等平台,一批健康类的自媒体大V 诸如“丁香医生”“春雨医生”“平安好医生”依托专业基础和庞大的粉丝量,以官方微博、微信公众号及手机客户端科普或在线咨询方式辟谣,微博“@丁香医生”以图文形式驳斥“口罩里垫一张纸就能反复使用”的谣言,并在微信公众号开辟中英双语“实时疫情”板块,其中的“谣言排行榜”和“谣言征集”鼓励网友提供谣言以辟谣。专业类自媒体兼具了专业与社交优势,信息专业可靠、内容通俗易懂、粉丝群体庞大,成为辟谣利器。

此外,通过考察辟谣版块,发现谣言治理的几种有效方式:一是公开或公布真相以扑灭谣言,这是最为直截了当的方式。比如黄燕玲发表声明说明自己毕业后到西南工作几年从未回过武汉,直接瓦解其为“零号病人”的可信度。二是改变谣言的形象以扑灭谣言,既可寻找谣言的漏洞击溃它,亦可赋予它一种难以为人接受的性质使得信者寥寥。前者如钟南山看望林正斌教授时出镜多人无一戴口罩,完全不符合疫情期间的行为规范;后者如高度酒可治新冠肺炎等各种民间土法,只要将病毒特性与治疗物品的功效相对照就能解构这类谣传;又如,武汉病毒所陈全姣发布声明澄清其身份被盗用并声称将追究造谣者的法律责任,改变了谣言的性质,使其瞬间失去流传的动力。三是对恶意散布虚假信息蹭流量以达成其经济利益或政治目的的,可采用封号、罚款甚至行拘、刑拘等处罚方式。在本文收集的161 个样本中,有3 例明确显示造谣者被行政拘留。什么样的谣言必须严厉打击,处以行政处罚或刑事处罚?最高法官方微博(2020 年1 月28 日)给出明确答复①最高人民法院.治理有关新型肺炎的谣言问题,这篇文章说清楚了![EB/OL].(2020-01-28)https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656955270665865125&wfr=spider&for=pc.:一是审查其是否主观恶意,二是审查其是否造成社会秩序的混乱。在本文初稿完成之际,有微信公众号推出《××国渴望回归中国》(2020 年4 月15 日)等虚假信息,置公共利益于不顾,置国家利益于不顾,涉事公众号负责人被当地警方刑拘。疫情是一面镜子,映照出众生相;谣言是一匹野马,在疫情中肆意狂奔。然而,这并不意味着对谣言放任自流,应对及治理乃题中应有之义。

结语

基于前文的分析结果,结合提出的三个研究问题,总结如下:

其一,时空维度的引入,深化对谣言特性的认知及把握。正是按照时间顺序(每日)分别测绘及对比分析谣言数量与确诊病例数(全国的和武汉的)及政府行动等数据,发现政府的疫情行动对谣言的影响远大于疫情自身。既然政府行动有可能引发谣言甚或成为造谣的对象,那么,危机中政府采取行动之际应将谣言的规避列入考虑范畴。此前,关于谣言的研究极少从这一角度思考问题,理应引起关注。其二,在建构方式中,否定式谣言高达80%,消极性的信息之所以能增加信息的价值,与危机时期人们的认知特征及心理需求密切相关,谣言成为紧张心理的减压阀而具有社会功能。此前有学者关注谣言的社会功能,但极少将其与否定性的建构方式联系起来。此外,网络降低了谣言的制作门槛及制作成本,拼贴手法更加灵活多样,谣言的可信度更高、迷惑性更强,使其传播范围更广、流传速度更快。其三,涉事机构自主辟谣,显示组织传播在危机时刻的迫切性和适切性,网友自发辟谣则显示网民理性及认知能力的提升,二者共同显示网络空间犹如汪洋大海具有自我净化的功能;新媒介既为造谣提供了无限可能性,也为辟谣提供了无限可能性,一旦谣言失去信誉、失去信息价值,也就丧失了传播的动力而自行消亡。

因受制于取样方式、样本数量等因素的局限,上述结论的适应性及普适性尚需进一步讨论和深化。随着疫情在世界范围流行,疫情谣言的诸多议题值得后续继续研究。