转型视域下“4 -3 -7 -3”实践育人模式创新与实践

——以阿坝师范学院汉语言文学专业为例

2022-10-21贺诗泽

贺诗泽

随着高等教育大众化深度发展,“向应用型转变”成为地方普通本科高校转型发展的一个重点。加强内涵建设和质量提升,创新应用型人才培养模式,培养适应新时代中国特色社会主义发展需要的高素质应用型人才,为地方基础教育和经济社会发展提供人才支撑和智力保障,已经成为新建地方本科师范院校的应有之义和应尽之责。

一、背景及问题的提出

2012 年1 月10 日,教育部、中宣部、财政部、文化部、中国人民解放军总参谋部、中国人民解放军总政治部、团中央等七部门联合下发《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》(教思政〔2012〕1号),明确提出“进一步加强新形势下高校实践育人工作”,将“实践育人工作摆在人才培养的重要位置”(1)中华人民共和国教育部.教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见[EB/OL].[2012 -01 -10].http:/ /www.moe.gov.cn/srcsite/A12/moe_1407/s6870/201201/t20120110_142870.html.。2015 年10 月21 日,教育部、国家发展改革委、财政部等三部委联合发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发〔2015〕7 号),要求转型发展高校“把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,转到产教融合校企合作上来,转到培养应用型技术技能型人才上来”,把“教育教学改革转到提高学生实践能力”(2)中华人民共和国教育部.教育部 国家发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL].[2015 -10 -23].http:/ /www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html.上来。

阿坝师范学院作为新建地方本科院校,其首批升本专业汉语言文学在应用转型发展过程中,如何进一步加强实践育人工作,将实践育人置于人才培养的重要位置;如何把教学观从以教师中心向学生中心转变,教学内容从知识传授为主向能力培养为主转变,教学模式从传统第一课堂向第二、三课堂全面延伸转变,将教育教学改革切实转到提高学生实践能力;如何构建特色鲜明、系统完整的汉语言文学本科应用转型的实践育人模式,为地方基础教育和经济社会发展培养更加优秀的人才,成为亟需研究与解决的重大课题。

二、思路与定位

实践是全部认识的基础,是获取知识的源泉,也是认识的归宿,在认识论上居于优先地位(3)申纪云.高校实践育人的深度思考[J].中国高等教育,2012,(Z2).。美国哈佛大学著名统计学家理查德·莱特(Richard J.Light)教授历时十年的调查研究结果显示,“所有对学生产生深远影响的重要事件或活动,有4/5 发生在课堂外”(4)莱特.穿过金色光阴的哈佛人:哈佛大学生成功访谈录[M].范玮,译.北京:中国轻工业出版社,2002:9.。马克思指出,“全部社会生活在本质上是实践的”(5)马克思.关于费尔巴哈的提纲[M]/ /马克思恩格斯选集(第1卷).北京:人民出版社,1995:60.,实践论是马克思主义哲学的基本观点,实践性是教育的本质属性。实践育人既是遵循马克思主义教育原理的基本要求,也是新时代全面贯彻党的教育方针的具体体现。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》明确要求教育为社会主义现代化服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人(6)中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)[EB/OL].[2010 -07 -29].http:/ /www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.。《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》也明确提出,在转型发展中要“创新应用型技术技能型人才培养模式”,“建立以提高实践能力为引领的人才培养流程”(7)中华人民共和国教育部.教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见[EB/OL].[2012 -01 -10].http:/ /www.moe.gov.cn/srcsite/A12/moe_1407/s6870/201201/t20120110_142870.html.。

阿坝师范学院作为转型发展高校,其首批升本专业汉语言文学紧紧围绕学校“两评估、两转型”发展战略,坚持“以本为本”,落实“立德树人”根本任务。围绕“培养什么人,如何培养人,为谁培养人”三个核心问题,学校整合最优质的教学资源,借助师范教育优势,以理论引领实践,以实践深化理论;着力解决课内课外脱节、实践渠道单一问题,创设应用转型的实践育人新体系;解决重理论轻实践、能力培养不足问题,探索应用转型的实践育人新路径;解决体系不完整、整体效应不强问题,构建应用转型的实践育人新模式;将实践育人与理论教育有机衔接,以达成“基础知识扎实、文学素养深厚、师范技能过硬”的专业人才培养目标。

三、实践育人模式的构建

阿坝师范学院汉语言文学专业在有序推进专业实践教育教学活动过程中,遵循高等教育规律,根据应用型人才培养要求,按照实践育人与理论教育的相互关系及实践育人的特点,通过对专业人才培养过程关键要素的系统研究与优化设计,注重顶层设计,立足实践,不断探索,系统构建了汉语言文学专业应用转型的“4-3-7-3”实践育人模式(见图1)。

图1 汉语言文学专业应用转型的“4 -3 -7 -3”实践育人模式

该模式的具体内涵为:以本科教育4 年为时间、3 个阶段为空间、7 项举措为手段、3 个目标为导向,搭建“7 +”能力和成果展示平台,建立更新教育理念、完善配套制度、整合教学资源、实施考核评估等支持保障,全面深入推进实践教学改革,形成覆盖大学1—4 年全程的“过程化训练、立体化关联、螺旋式上升”、时间和空间环环相扣且逐阶递进的系统完整的汉语言文学专业实践育人模式。

四、应用转型的“4 -3 -7 -3”育人模式实践

(一)遵循教育规律,提出“三全”实践育人理念

围绕汉语言文学专业应用型人才培养目标,遵循教育规律,以“本科生全程导师制”为抓手,提出“全员”参与、“全过程”指导、“全方位”实践的“三全”实践育人理念。

“全员”参与:汉语言文学专业教师和本科学生全员参与“本科生全程导师制”,倡导教师的指导性教学、学生的自主性学习、师生的开放性交流。

“全过程”指导:充分体现学生的主体地位和发挥教师的指导作用,建立新型师生关系。导师对学生从入学到毕业进行全程指导,将实践教育贯穿到教育教学的全过程,贯穿于学生培养的全过程。

“全方位”实践:在大学四年,学生在导师的指导下,循序渐进地开展各项专业实践教育教学活动,包括课程学习、师范技能、科研及创新创业实践等。

(二)尊重学习主体,探索“逐阶递进”实践育人路径

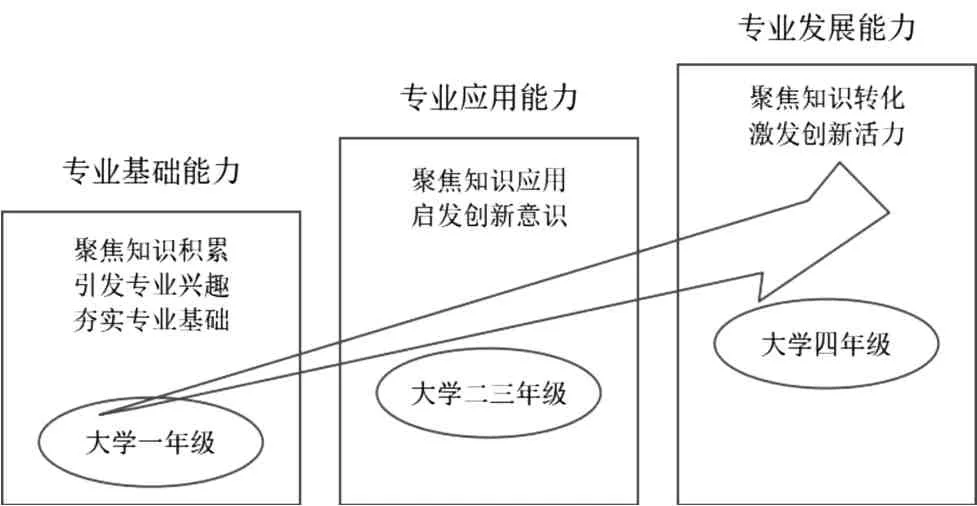

坚持“以学生为中心”,尊重学生学习主体性,创新人才培养机制。“顺木之天,以致其性”。阿坝师范学院汉语言文学专业的实践育人就是要顺应人才成长的自身规律,渐次挖掘学生的潜能,构设具有质的差异的有梯度、有层次的能力提升等级系统——专业基础能力、专业应用能力、专业发展能力,形成递进式的应用型人才成长的实践育人路径(见图2)。

图2 全程“逐阶递进”实践育人路径

从大学一年级开始,通过“读”“诵”等专业实践活动,聚焦知识积累,引发专业兴趣、夯实专业基础知识,逐步形成较为扎实的专业基础能力。

从大学二、三年级开始,通过“演”“写”“教”等专业实践活动,聚焦知识应用,启发创新意识,将扎实的专业基础知识转化为较强的专业应用能力。

大学四年级,通过“研”“创”等专业实践活动,聚焦知识转化,激发创新活力,在具备较强的专业应用能力的基础上开展科学研究和创新创业实践,提升学生的专业发展能力。

(三)聚焦能力本位,重构“读—诵—演—写—教—研—创”实践育人体系

聚焦能力本位,转变重知识轻能力、重理论轻实践、重课内轻课外的以书本、课堂和教师为中心的传统教学观。在坚守课堂主阵地、深化改革第一课堂、规范管理第二课堂的基础上,纵深拓展第三课堂。深度整合学生发展、社会需求、培养目标等关键要素,系统设计“读—诵—演—写—教—研—创”专业实践活动,重构汉语言文学专业实践育人体系。七项举措相互支撑、统筹联建、整体推进,贯穿大学四年始终,促成“基础知识扎实、文学素养深厚、师范技能过硬”专业人才培养目标的实现。

举措一“读”:秉承“立身以立学为先,立学以读书为本”的宗旨,倡导经典阅读、专业阅读和个性化阅读。本科生导师每学年根据本科学生个性特点、课程学习进度和专业成长需求,向本小组学生推荐必读书目,引导学生以批判性学习态度进行研读和吸收。阅读小组不定期开展读书交流活动,并撰写读书心得或小论文。该举措贯通本科四年,旨在广泛涉猎,以广视野,吸取养分,涵养精神,养就专业素质。

举措二“诵”:精选古今中外经典诗文,各小组不定时开展经典诗文诵读主题活动。遴选由文学作品改编的经典影视片段,利用抖音、喜马拉雅、配音秀等影视配音软件,开展经典影视片段影视配音活动。该举措贯通本科四年,旨在汲取中外文化营养,传承经典,涵养心灵,夯实学科专业基础。

举措三“演”:学生精选或改编中外话剧作品进行表演,自导自演原创剧本。大二、大三学生根据剧目角色需要自由组合,在导师的指导下开展学生演剧活动。该举措旨在通过沉浸式体验,既加深对作品的感悟和理解,又提升学生组织、协调和表演能力。

举措四“写”:从大二学年开始,学生在指导教师的指导下开展写作综合训练,包括各文体的文学写作、应用写作和文学评论写作,突出知识的理解与应用,提高学生写作能力。

举措五“教”:自大三学年开始,指导教师组织学生有序开展教学设计、听课、评课、课堂教学(含微格教学),强化师范技能训练,形成扎实的语文课堂教学设计和课堂教学能力。

举措六“研”:大四学年依托学生科研项目或参与指导教师的科研项目,开展民族地区基础教育或地方文化调查研究,凸显知识运用与迁移,培养学生进行科学研究的意识,具备初步开展科学研究的能力。

举措七“创”:大四学年依托各级大学生创新创业训练计划项目,开展创业训练和实践,彰显知识转化,激发创新活力。

(四)坚持成果导向,搭建基于训练的“7 +”能力和成果展示平台

坚持成果导向,采用“学院搭台,教师导演,学生唱戏”,搭建与“7 项举措”协调统一的“7 +”能力和成果展示平台(见图3)。

图3 实践育人体系及“7 +”能力和成果展示平台

“7 +”平台包括:基于“读”的读书报告会,基于“诵”的经典诗文诵读大赛,基于“演”的话剧会演,基于“写”的文学创作大赛,基于“教”的师范技能大赛,基于“研”的地区基础教育研究和地方文化调查研究,基于“创”的大学生创新创业大赛等。

“7 +”能力和成果展示平台既是检验专业实践训练效果、凸显实践育人成效、培育专业实践育人品牌的平台,也是成果展示、经验交流、示范引领的窗口。

(五)优化资源配置,建立实践育人支持保障

更新教育理念,加大宣传工作力度,努力营造全员勇于实践的浓厚氛围;完善配套制度,成立汉语言文学专业应用转型领导小组,制订《本科生导师制工作实施暂行办法》,组建7 个专业能力实践训练小组,保障实践育人落地见效;整合校内外优质教学资源,借助师范教育优势,提高应用型人才培养质量;实施考核评估,确保持续改进。由此形成全面涵盖管理实施、教学资源、激励约束等实践育人各环节的规章制度体系,为人才培养提供支持保障。

五、应用转型的“4 -3 -7 -3”实践育人模式创新

(一)创新点之一:探索“三阶递进”实践育人新路径

遵循教育规律,提出基于学科实践平台的过程化训练、立体化关联、阶梯式递进的实践育人方案,探索出了一条“基础能力—应用能力—发展能力”三阶递进的汉语言文学专业应用转型的实践育人新路径。

(二)创新点之二:重构实践育人新体系

根据学生所处发展阶段和认知规律,纵深拓展第三课堂,以“读—诵—演—写—教—研—创”7 项举措,形成分阶段递进式实践体系。打破传统固化的实践方式,重构了汉语言文学专业应用转型的实践育人新体系。

(三)创新点之三:搭建“7 +”能力和成果展示新平台

搭建与“7 项举措”协调统一的读书报告会、经典诗文大赛、话剧会演、文学创作大赛、师范技能大赛、民族地区基础教育和地方文化调查研究、大学生创新创业等“7 +”训练成果展示平台。

(四)创新点之四:构建“4 -3 -7 -3”实践育人新模式

以本科4 年为时间、3 个阶段为空间、7 项举措为手段、3 个目标为导向,构建系统完整、相互支撑的“4 -3 -7 -3”实践育人新模式。

六、实践育人模式的成效

阿坝师范学院汉语言文学专业紧紧围绕“立德树人”根本任务,遵循人才培养规律,坚持以学生为中心、以能力培养为导向。经过不断探索与实践,汉语言文学专业在实践育人方面取得了一系列系统性成果,创新应用型人才培养成效显著。

(一)实践育人模式日臻成熟,成为推进应用型人才培养的强力支撑

“4 -3 -7 -3”实践育人模式日臻成熟,解决了因课内课外脱节、重理论轻实践、体系不完整等所导致的实践渠道单一、能力培养不足、整体效应不强等问题,构建起了实践育人的新理念、新模式和新举措,打破了传统固化的传统人才培养模式,探索出了汉语言文学专业向应用型转型发展的有效路径,成为推进应用型人才培养的强力支撑,专业建设成效逐步显现。2016 年汉语言文学专业立项为首批校级重点专业,“语言学类课程群体系化建设教学团队”立项为四川省高校2020 年省级“课程思政”示范教学团队,“中国现代文学史”于2021 年4 月被认定为四川省“第二批省级一流本科课程”(线下一流本科课程),2021 年7 月立项校级专项课题“藏羌彝文化走廊四川民国期刊分类整理与研究”,2022 年4 月汉语言文学专业被认定为四川省“第三批高校省级课程思政”示范专业。本科教育中心地位更加巩固,重视实践教学、研究实践教学氛围浓厚,“实践育人”理念深入人心,形成了持续提升应用型人才培养质量的长效机制。

(二)学生实践能力明显提升,应用型人才培养成效显著

聚焦学生核心素养、发展学生能力,以“读—诵—演—写—教—研—创”多措并举,深化课堂教学内容,拓展实践教育路径,使学生在知识积累、应用与转化方面全员受益、整体提高,学生实践能力明显提升,应用型人才培养成效显著。

2015 年以来,汉语言文学专业全体学生纳入本科生导师制,全员参与经典诗文诵读、文学创作、文学刊物编辑、话剧演出、影视作品改编、影视配音、中小学语文教学等专业实践活动。立项国家级大创项目14 项,省级大创项目28 项,校级大创项目276项,校级学生科研105 项,参与学生达2600 余人次。

汉语言文学本科生荣获各级各类奖励:2017 年获康巴卫视“2017 汉藏双语大会”总决赛三等奖1项;2018 年至今获“阿坝师范学院师范技能大赛”一等奖9 名、二等奖14 名、三等奖16 名;2017 级1 名学生获得2020 年四川省师范技能大赛三等奖;2017级1 名学生获得《中国诗词大会》第5 季校内选拔赛一等奖,并受邀参加在眉山举行的《中国诗词大会》第5 季四川赛区面试选拔活动;2017 级1 名学生在“我和我的祖国”康巴卫视2019 汉藏双语诗歌大会“精彩双语·读一首诗”校内选拔中荣获冠军,并在“我和我的祖国”康巴卫视2019 汉藏双语诗歌大会总决赛中荣获亚军;281 人次获各级学科竞赛奖励;诗文诵读比赛获奖68 人次;获图书馆“优秀读者”“读者之星”等荣誉500 余人次;7 名学生获国家奖学金,获国家励志奖学金达120 人次,1 人获“杨红樱奖学金”;1 名学生获2020 年“阿坝州优秀共青团员”荣誉称号;1 人获2019 年度“中国大学生自强之星”。

2019 年至今,汉语言文学专业近四届毕业学生680 名,获取教师资格证书612 名,获取率达90%;获得秘书资格证(涉外三级)54 名;获得圆通科学工作能力认证证书37 名;5 名获四川省大学生“综合素质A 级证书”;138 人次参加2019—2021 年硕士研究生入学考试,过国家线52 人,33 名通过复试被录取。毕业生98%取得毕业证和学士学位,通过教师公招、公务员公招、选调生考试等就业渠道,一次性就业率达95%以上,就业质量和就业率逐年提升。

(三)获得了一批标志性教学改革成果,实践性、创新性教学成效显著

随着专业建设的持续推进,教育教学改革成效日益显著,形成了一系列实践性、创新性教学改革成果。先后在公开刊物发表教学改革研究论文6 篇,荣获校级教学成果一等奖1 项、二等奖1 项、三等奖3 项、优秀奖1 项;2022 年4 月教学成果“转型视域下汉语言文学专业‘4 -3 -7 -3’实践育人模式创新与实践”荣获四川省人民政府“2021 年四川省高等教育教学成果二等奖”,由本专业师生共同完成的《阿坝州旧志集成》于2020 年12 月获“四川省地方志优秀成果一等奖”,《来知德学案》于2019 年12 月获2019 年度“纳通国际儒学奖”西部儒学类三等奖,《<来瞿唐先生目录>疑难词考释》于2018 年12 月获“四川省语言学会2016—2017 优秀学术成果三等奖”。

“4 -3 -7 -3”实践育人模式的实践,促进了汉语言文学专业学生的成果产出。学生编辑刊印《江魂》文学期刊25 期,《南湖》诗刊18 期;结集短篇小说创作11 部,少数民族民间故事整理2 部,古诗文创作6 辑,征文获奖作品27 篇,在《雪域文化》《阿坝师范学院报》等期刊报纸发表作品21 篇;经典话剧演出48 剧,原创或话剧改编22 部;影视配音片段160 个;微格教学录像770 课时;整理出版6 卷本《阿坝州县志集成》(2019 年3 月正式出版);撰写体现专业综合训练要求的学术论文652 篇。这些基于实践训练的标志性教学成果,彰显了实践性、创新性教育教学改革成效。

(四)形成了本科实践教学改革的典型范式,辐射带动和示范引领效应明显

经过七年的探索和实践,阿坝师范学院汉语言文学专业架构起了一个结构完整的应用转型实践育人新体系,探索出了一条切实可行的应用转型实践育人新路径,构建成了一种特色鲜明的应用转型实践育人新模式。实践育人思路和目标明确,各项举措形成实践育人合力,实践育人特色逐渐突出,高素质应用型人才培养质量显著提高,实践育人在人才培养中的地位日益凸显。该模式自2015 级开始实践,在2016 级、2017 级、2018 级、2019 级汉语言文学本科人才培养中得到了进一步推广应用。经过不断总结、持续改进和逐步完善,凝练出了可借鉴、可复制、可推广的实践经验,形成了汉语言文学本科实践教学改革的典型范式,在校内和同类新建本科院校文科办学中具有推广应用价值,辐射带动和示范引领效应明显。

阿坝师范学院汉语言文学专业在“新文科”“新师范”建设中主动创新,历时七年对汉语言文学专业应用转型进行了创新性探索与实践,系统构建了汉语言文学专业应用转型的“4 -3 -7 -3”实践育人模式。在创新应用型人才培养方面思路清晰、措施得力、成效显著,达到了预期的专业人才培养目标,为四川民族地区基础教育培养了一批“基础知识扎实、文学素养深厚、师范技能过硬”的汉语言文学专业高素质应用型人才。实践表明,“4 -3 -7 -3”实践育人模式对提高汉语言文学专业学生的实践能力、创新能力,提升高素质应用型人才培养质量,推进新建地方本科院校汉语言文学专业的应用转型等具有积极意义。