周培源湍流理论的实验研究

——纪念周培源先生诞辰一百二十周年

2022-10-21颜大椿

颜大椿

(北京大学,北京 100871)

周培源先生于1952年在北京大学创建了我国第一个力学专业,联合力学所、清华大学和北京航空航天大学创建了我国第一座以混凝土薄壳结构为主体的大型低速风洞,亲自用爱因斯坦符号讲授理论力学课,在湍流课上形象地介绍均匀各向同性湍流以及湍流的声产生特征[1]。

周培源先生[2-3]第一个得到了对N-S方程在统计意义上的准确解,其湍流理论覆盖了从各向同性湍流到剪切湍流和极高湍流强度的极限湍流,给出了这些湍流场随标志性参数的变化,形成了具有鲜明特色的湍流统计理论。

1 大风洞和湍流测量仪

1958年,我国第一座大型风洞于10月1日顺利运行。我负责风洞流场的校测工作。当实验段风速小于40 m/s时,气流平稳,湍流度在0.05%以下;当风速上升至45 m/s时,气流脉动急剧增加,实验段流场外围可感受到强烈的压力脉动,人体无法接近,并有强烈的远场低频声辐射,使实验大厅四壁的振动幅值有数毫米之多。对此现象众人不解,各家湍流学说皆无法解释。周培源湍流理论证明,均匀各向同性湍流中脉动压力和脉动速度的互相关量为零,在两者间的相平面中正交,雷诺应力取极小值;然而在以脉动压力梯度与脉动速度的互相关量为标志性参数趋于零时,脉动压力和脉动速度在相平面中同向,由平均压力、平均速度、雷诺应力和脉动速度三阶矩的代数方程组发散,雷诺应力取极大值,这正是周培源理论中所指的极限湍流。根据以上分析表明,所有湍流现象都各自有一定的标志性参数,由标志性参数通过代数方程组确定湍流流场中的三阶以下的统计平均值。在所有湍流统计理论中,只要确定标志性参数,就可以和代数方程组的结果相比较,而所有实验结果在标志性参数没有确定的情况下,都无法作为通用有效的结果和其他实验结果作有效对比。然而,如果按以上对周培源理论的分析,必须用实验证明这种高强度的极限湍流确实存在,以及在标志性参数改变时湍流的统计平均值有相应的改变。经过长期努力,这种超强的极限湍流终于在大风洞的实验中得到证明。

一周后,周培源先生决定在实验段进口处周向安装均匀分布的12块插板,将其插入气流以增加脉动压力和脉动速度之间在相平面中的相位角,插板从5毫米起逐步增加至5厘米后气流恢复平静,这正是周培源理论中的极限湍流用标志性参量控制湍流的十分有力的证据,也为进一步开展研究打下了基础。不久,航空部门要研制我国首批战机,大风洞是当时国内唯一的大型风洞,该风洞先后完成了 112 厂的歼教六机和 320 厂的强五机的空气动力试验。实验中,风洞始终在保留12块插板的情况下运行,由于当时测量技术条件的局限性,相应的湍流研究长期未能全面开展。

1964年,北大流体教研室的发展达到高峰,教研室在编逾60人,图1为周培源先生与36位教师在北阁南侧的合影(注:此照片由实验室李晨兴之女提供)。此时昌平分校已建成,汉中分校开始筹备,汉中分校的风洞实验室主设计师区绮娴已到校;大风洞正式移交给部队管理;航空航天部门力学人才基本由航空院校自行解决,北京大学流体的人才培养目标转向能源;教研室骨干教师20余人,如主要骨干吴鸿庆、姜浚澄等,逐一离开北京大学。

图1 周培源先生和流体教研室部分教师于1964年初春在北阁南侧台留影

大风洞运行后,为了尽快开展湍流实验测量研究,周培源先生随即安排盛森芝和无线电系合作,按剑桥大学的湍流测量仪方案进行研制,并亲率盛森芝、叶文虎、丁吾泉到武汉电子仪器厂合作试制。由于该方案采用恒流式热线风速计和模拟电子计算机的加法器、乘法器等线路,工艺复杂,对元器件要求极高,不久便在“文革”中停止。

2 是航空风洞还是湍流风洞?

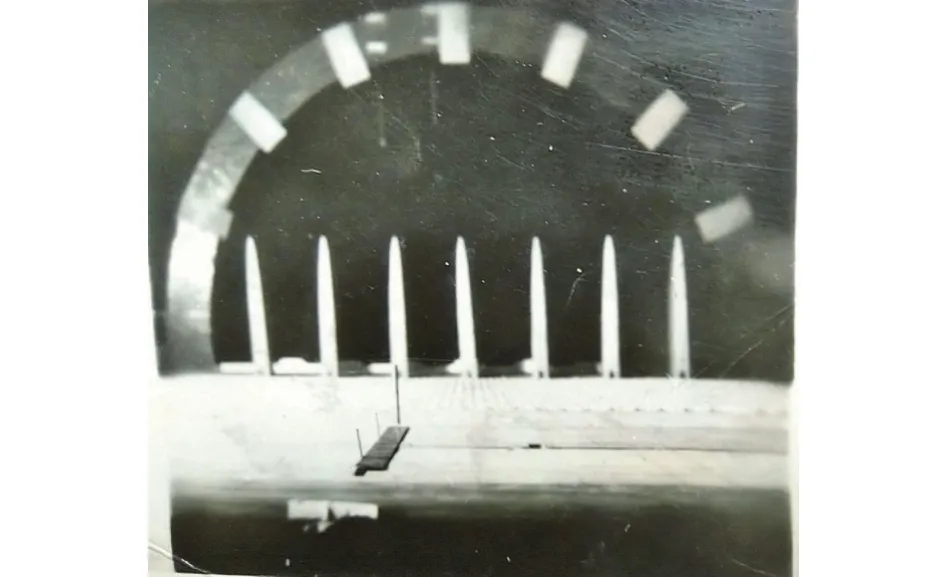

1973年按周恩来总理加强基础理论研究的指示,周培源先生亲自组织孙天风、颜大椿、符致福、叶文虎在京津华北一带对“湍流在国计民生重大课题中的应用”开展学科调查,调查组几乎每两日作一次汇报。中科院大气物理所所长叶笃正先生向周培源先生建议在北京大学开展地表加热冷却中的大气湍流问题实验研究。不久,我们在大风洞完成中性大气边界层湍流结构的风洞模拟实验(图2)、大型双曲型冷却塔群风载荷实验和高架源扩散实验等,第一次开展大型湍流实验测量,至此湍流实验研究已初步具备一定基础。

图2 1973年大气边界层模拟的风洞试验

当时数字化技术正快速发展,模拟电子计算机技术已基本淘汰。我在van Atta[4]的一篇报告中看到用数字计算机和快速傅氏变换测量八阶矩的资料。周培源先生看了喜出望外地说:“以前测量三阶矩就是很好的博士论文,现在用快速傅氏变换做湍流测量要容易多了”,他支持我尽快开展湍流的数字化测量技术的研究。

1974年,有军工旧友告知,近有毛主席对锦州军区军队占用地方财物的批示,可作为收回大风洞的理据。周培源先生说:“大风洞本来就是湍流风洞,世界上哪有航空风洞还带着12块插板的。插板对气流有严重干扰,这10来年的飞机模型数据是怎么用的”,要我马上写报告要求收回大风洞。我十分顾虑机密文件未经核实可能产生的政治风险。但是周培源先生第二天一早就将我刚写完的报告送校革委会主任、8 341部队杨德忠、王连荣政委处要求解决。数日后,校办公室魏影秋主任向我详细了解情况。一周后告知,王副政委和空军副政委商妥,将大风洞归还北大。周培源先生为了尽快在力学系开展湍流研究的当机立断和不遗余力,校革委会处事的雷厉风行,令人难忘。

周培源先生为了加快开展湍流实验研究,很快和美国湍流实验最有影响的约翰-霍普金斯大学建立合作关系,请Corrsin教授的博士生Bennett[5]做湍流衰变实验,1976年春邀请Kovasznay教授来北京大学讲学。我英语不好,讨论中提出数字采样和条件采样的判据如何确定,却把判据一词的长音读成短音。周培源先生让我按字母拼出后纠正。Kovasznay离京时,北京饭店前的长安街上锣鼓喧天,此时粉碎了“四人帮”。

1975年大风洞收回后,由于当时的政治环境和体制问题,有人以此举有动摇三线军心之嫌加以指责。主管人坚持认为,大风洞是以军机实验为主的航空风洞,按部队管理招聘实验室人员十余人,汉中分校力学系原大风洞十余位教师一律不用。自此,大风洞成为独立的保密单位,主要做战机模型实验,除少量风工程课题外与力学系教学科研无关,在分校回迁后挂靠力学系。其间,我配合北京航空航天大学飞行力学教研室赵震炎教授做歼六机大攻角起降的地面效应实验,在近地面大攻角时出现脉动压力和脉动速度的耦合效应,一如1958年大风洞实验,但未作进一步研究。事实上此类强湍流现象在工程中并不少见。

3 周培源湍流理论和Lighthill佯谬

1978年9 月的一天,学校通知我下周参加英语考试。11月,我和黄永念、岳振源三人到周培源先生家,请他为我们写推荐信。因我曾和Kovasznay有过交流,但此时Kovasznay已不在霍普金斯大学。先生临时为我起草给Corrsin的推荐信。1978年12月25日周先生亲自送我们上飞机。

到霍普金斯大学报到后,按惯例,作为周培源先生推荐的学生,第一件事是要求对周培源理论作一次研讨。我随身有周培源先生的论文,勉强渡过了第一关。我的研究课题原想继续Bennett的实验,Corrsin坚决不从,因为和湍流的核心研究相去甚远。几经周折后,我决定做二维收缩段湍槽流的实验研究。不久,Kovasznay约我以研究科学家名义去休斯敦大学开展关于不同尺度的相干结构衰变规律的研究。

1980年8 月,我应南加大Laufer教授的邀请,开展射流声产生机制的研究。射流的出口直径为5厘米,射流出口速度大于10 m/s时有清晰的啸声,流场外围有较强的脉动压力场,和大风洞在气流耦合时的情况相似。原设计中上游气流十分“干净”的“安静”射流变成自身“嘈杂”的射流。通过声谱分析,确定声源来自射流剪切层振型及其亚谐频分量后,在不同射流速度下通过声激励控制指标性参数,测量剪切层的脉动雷诺应力分布,证明了Lighthill[6]的空气动力声产生基本方程中以雷诺应力为声源项的理论在实际中并无声辐射,和达朗倍尔的圆球阻力相似,只是一种佯谬。而真实的声源项是按周培源(1945)论文中证明的由脉动雷诺应力驱动下按泊松方程产生的具有牛顿势和单层-双层势的脉动压力场。

我于1982年8月回国,此时周培源先生已离开北京大学。以上研究成果以Laufer和我联名在《Journal of Fluid Mechanics》第134卷的卷首篇发表。后来,该杂志主编Crighton和Huerre[7]将其称作Laufer-Yen(Yan)[8]实验。

2000年,我们在完成320厂的L15机中,尝试用粒子图象测速仪研究大攻角机翼湍流分离(图3)。不久,大风洞封闭停用。但每届博士论文答辩必邀请北大、清华、力学所、北航的湍流研究的顶级教授评审,然后在大风洞前合影留念(图4)。

图3 用PID技术对320厂L15机大攻角背风面湍流分离的试验[9]

图4 张汉勋博士论文审评后与评委及部分专家和研究生在大风洞前合影[10]

2020年,学校决定将大风洞征地拆迁。国家历史博物馆为保存周培源、钱学森等前辈科学家的成果,将大风洞的木结构部分收藏展出。12块插板仍赫然在目,记录周培源先生当年发展我国湍流和力学研究的丰功伟绩。