浅谈“学导课堂”中学习方式的建构

2022-10-21陈贵宝

文|陈贵宝

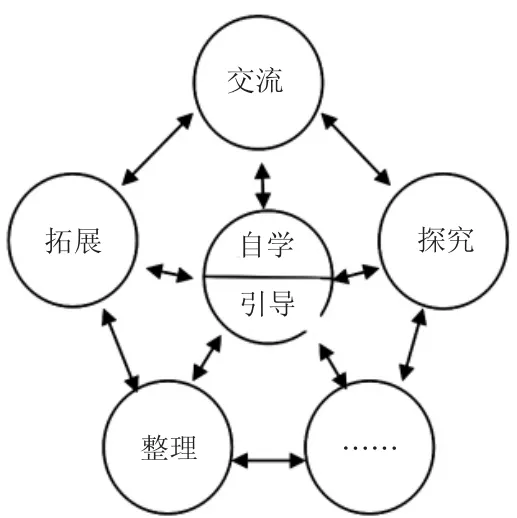

我校的“学导课堂”,是引领学生围绕核心问题积极投入学习活动,教师适时进行必要的指导与引领的课堂。笔者在实践中梳理了相关要义用来指导“学导课堂”研究,其中“自学”是学的方式,“引导”是教的方法,课堂一切学习活动建立在这两个核心要义上。“交流”“探究”“整理”“拓展”等基础要义围绕核心要义,独立存在,重点训练,又相互交融,整体推进。

“语文课程……鼓励自主阅读,自由表达,充分激发他们的问题意识和进取精神……积极倡导自主、合作、探究的学习方式。”在促使学生学会学习的前提下,笔者紧扣学导要义,建构学生新型学习方式,为课堂教学改革做了有益的尝试。

一、交流,点燃问题学习法

问题学习法,就是学生以问题为线索,围绕问题的发现、思考和解决来组织自己的学习活动,从而提高自己学习力的一种学习方法。

在实践中笔者发现交流是问题学习法的绝佳燃点。列夫·托尔斯泰曾经说过:“思想必定是在与人交往中产生。”在交流学习中,学生面对困惑,深入思考,交流猜测,并通过搜集事实资料,交流分析,形成对问题的解释,从而获得知识、训练思维,这就形成了问题学习法。

1.交流矛盾,直问发现

《麻雀》一文记叙了一只弱小的老麻雀勇斗庞大猎狗保护小麻雀的故事。学生在理解文本时发现了两个矛盾之处,第一处主角是猎狗:“猎狗慢慢地走近小麻雀,嗅了嗅,张开大嘴,露出锋利的牙齿”与“猎狗愣住了,它可能没料到老麻雀会有这么大的勇气,慢慢地,慢慢地向后退”。第二处主角是老麻雀:“因为紧张,它浑身发抖,发出嘶哑的声音”与“一只老麻雀从一棵树上飞下来,像一块石头似的落在猎狗面前”。

文字朴实,内容矛盾却尖锐呈现:这是凶狠的,还是懦弱的猎犬?这是害怕的,还是勇敢的老麻雀?究竟谁是庞大的,谁又是弱小的?这些疑惑盘旋在每个学生心中。

在激烈的交流后,学生明白了,故事就是运用对比的写作手法,制造出一种强烈的矛盾冲突,这本来应该是一场没有悬念、没有任何欣赏价值的故事,但结果却出乎所有人意料:庞大的猎狗退缩了,因为“它也承认了这种强大的力量”。结局出人意料又合情合理。

2.交流疑难,追问分析

教学《盘古开天地》时,当学生读到“天每天升高一丈,地每天加厚一丈,盘古的身体也跟着长高”,产生了疑问:“盘古每天究竟长高几丈?”

针对疑问,学生展开了激烈的辩论:第一种,天、地每日都升高1 丈,垂直间距没有变化,所以盘古长高0 丈。第二种,天之清气每日朝上升高1丈,地之浊气每日朝下加厚1 丈,但地平面位置没有变,因此天地垂直间距每日只增加1 丈,所以盘古每日只长高1 丈。第三种,每日,天升1丈,地降1 丈,天地垂直间距每日增加2 丈,因此,盘古每日长高2 丈。

纪伯伦说过:“一场争论可能是两个心灵之间的捷径。”学生激烈的争论过程,就是收获的过程。实际上,在《盘古开天地》一文中,作者只是提出一个长度概念,一丈只是很长的意思,不是具体数值,语

句也只是说明盘古身体每日在长高而已。

学习是在不懂与懂两者之间的转化,问题的解决决定学习的效度。交流强烈地突出了学习的生成性,让学生积极交流自己的发现,乐于分享自己的思考,这种团队的学习,建构了问题学习法,促进了“学导课堂”的研究。

二、探究,点燃对话学习法

对话学习法,就是学生以对话这种方式,在生本、生生对话主体间知识与能力、情感态度与价值观等方面的交流与碰撞,并相互共生的一种学习方法。

左拉说过:“生活的全部意义在于无穷地探索尚未知道的东西,在于不断地增加更多的知识。”在探究学习中,学生通过阅读、观察、质疑走进文本,并通过调查研究、分析研讨走进文本,从而获得知识、训练思维,这就形成了对话学习法。

1.探究文本,对话内容

学习《为中华之崛起而读书》,探究少年周恩来立志“为中华之崛起而读书”的原因,是本课的重点。为此,笔者设计了三步探究:

一探故事内容

师:本文介绍了哪三件事情?

生:立志振兴中华、耳闻中华不振、目睹中华不振。(师生归纳)

二探故事联系

师:“耳闻”“目睹”两件事情,在情节上有什么相互照应之处?

生:“有些地方不要随便去玩”对应“女人的亲人被外国人的汽车轧死,找巡警局不但不管,反而遭到训斥。”

生:“有事也要绕着走”对应“围观的中国人虽然紧握拳头,但也不敢怎么样”。

师:这就叫“中华不振”。

三探故事脉络

师:你现在能用“因为……所以……”或“之所以……是因为……”的句式介绍本文三件事之间的联系吗?(生说)

师:对,作者希望同学们学习少年周恩来,从小树立远大的志向,为中华民族伟大复兴而努力,这就是本篇课文命题的内涵。

在这“三探”中,学生主动学习,以故事发展为线索,结合自身价值取向,和所学内容进行对话,对所学内容进行筛选、加工,生动地诠释了对话学习法。

2.探究作者,对话内涵

郁达夫曾说过:“作家是二分之一天生,三分之一学得,三分之一由时代以及社会环境造成的。”一部伟大的作品,是当时社会环境、文化思想、作者经历的投射,所以要想深入理解文本,必须探究文字背后的元素。

(1)探究作者的个人经历。《夏日绝句》展示了一位笔力雄健、端正凝重的女词人形象,完全不同于以往婉约清丽、缠绵悱恻的写作风格。当联系作者个人经历,知道当时李清照正经历国破家亡、仓促南渡,面对南宋当权者不思进取、苟且偷生的行径,写出“至今思项羽,不肯过江东”这种“红颜一怒”也就不足为奇了。

(2)探究作者的心路历程。《爬天都峰》紧扣小作者的心理活动,从爬山前的犹豫、害怕,到遇见老爷爷的惊讶、赞许,以及爬上山后的开心、感谢,看似写小作者与老爷爷互相从对方身上汲取力量登上山峰,实际上表达了小作者在曲折心路历程后发出的感叹:面对困难不要怕,要树立战胜困难的勇气和信心。

(3)探究作者的写作环境。《繁星》讲述了巴金“从前”“三年前”及“如今”三次不同地点观赏繁星的情景与感受。细读课文我们会发现,前两次描写为第三次海上看繁星做铺垫,在远渡重洋这个环境中,作者欣赏繁星时的想象与感受,充分表达了自己对家乡、亲人尤其对祖国的思念之情。

学习是文本、作者、读者三者间的对话,对话的深度决定了学习的深度。探究,强烈地突出了学习的深入性,让学生积极探索自己的趣点,敢于探究自己的疑点。这种研究性的学习,建构了对话学习法,促进了“学导课堂”的研究。

三、拓展,点燃实践学习法

实践学习法,就是学生以实践为学习方式,在课内与课外、知识与能力、思维与行动等方面进行交流碰撞,从而提高学生学习力的一种学习方法。在拓展学习中,学生对学习内容、形式、方法进行扩容和优化,从而获得知识、训练思维,这就形成了实践学习法。

1.拓展内容,实践文本

教学《为中华之崛起而读书》理解“中华不振”这个难点,必须补充当时的社会状况资料,才能理解少年周恩来立下如此志向的原因。为此,笔者进行了三次拓展:

一拓:耳闻中华不振

学生疑惑不解:我们中国的地方,为什么不能去呢?

教师补充资料:

中国东北资源丰富,位置独特,是帝国主义列强侵华必争之地。但当时中国国力不盛,政府腐败,根本没有能力和侵略者对抗,只能任人欺侮,甚至被迫接受外国的不平等条约,允许外国人占据地方。外国人在那里横行霸道,甚至杀人放火,中国人也无处申冤,只能默默承受。

二拓:目睹中华不振

学生疑惑不解:周恩来发现被外国人占据的地方和别处“大不相同”,那当时中国的别处是怎样的呢?

教师补充资料:

(1)全国多地百姓生活在饥寒之中,爆发抢粮事件。(2)东北爆发鼠疫,6 万余人死亡。(3)多地请愿运动不息,群情激愤。(4)多场起义失败,国家处于混乱危亡之际。……

三拓:立志振兴中华

学生疑惑不解:周恩来立志振兴中华,后来他是怎么做的呢?

教师补充资料:

1917年,周恩来远赴日本求学前,挥毫写下《大江歌罢掉头东》:“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。”这首诗是他少年时济世救国的远大抱负,也是后来他一生报效祖国的真实写照。

教师通过各种资料的拓展,既联系了社会,丰富了文本,又加深了学生的理解,丰满了人物。拓展既是实践学习认知的源泉,又是思维发展的完善。

2.拓展形式,实践课堂

教育家颜元有一句格言:心中醒,口中说,纸上作,不从身上习过,皆无用也。笔者深有同感,文本只是一种偏于理性的间接知识,只有拓展丰富多彩的实践,才能转化为感性的直接知识。为此,在教学中笔者就设计各种实践活动,比如在教学“自然之美”单元时,开展了“我和我的家乡”摄影活动,鼓励学生通过手机去发现家乡美,从而激发学生对家乡的热爱。在教学“神话故事”单元时,开展了“我是神话大王”故事会,鼓励学生交流课外阅读的中外神话故事。在教学《麻雀》时,采用练笔形式,鼓励学生到身边去寻找现实中母爱的力量……多姿多彩的阅读活动,让课堂变得生动、鲜活;丰富多样的走访活动,让课堂变得完整、美妙;绚丽多姿的游览活动,让课堂变得亲近、诗意;变化多端的体验活动,让课堂变得高效、智慧。

学习是文本、学生、社会三者间的实践,实践的广度决定学习的广度。拓展,强烈地突出了学习的社会性,丰富了学生学习的渠道,从而使学生内化自己的学习所得。这种实践的学习,建构了实践学习法,促进了“学导课堂”的研究。

四、整理,点燃归纳学习法

归纳学习法,就是学生通过归纳这种方式,对知识内容进行梳理,对过程方法进行整理,并搜索类似知识、方法进行比较理解的一种学习方法。在整理学习中,学生在教师的帮助下对所学的知识、方法,进行梳理、归纳和优化,从而获得知识、训练思维,这就形成了归纳学习法。

1.整理知识,归纳内容

在教学五年级上册时,通过整理,学生对课文内容有了更深的感悟:为中华之崛起而读书的少年周恩来、蓄须明志不为日本帝国主义演出的京剧大师梅兰芳,让人体会了“天下兴亡,匹夫有责”的中国文人气节;官员西门豹巧惩巫婆和乡绅、年少王戎不取道旁李,让人欣赏了“时光如川浪淘沙,青史留名多俊杰”的中国名士清流;钱塘江大潮的雄壮、秋晚江上的瑰丽,让人品味了“江流天地外,山色有无中”的祖国山河壮美……

2.整理方法,归纳过程

在“为学患无疑,疑则有进”的阅读策略单元,通过整理,学生学会了提问。《一个豆荚里的五粒豆》教会学生从局部和整体不同角度提问。《夜间飞行的秘密》教会学生从内容、写法、启示等不同角度提问。《呼风唤雨的世纪》教会学生如何筛选有价值的问题。

在“我手写我心,彩笔绘生活”的习作单元,通过整理,学生学会了如何把事情写清楚、具体:《麻雀》要把事情的起因、经过、结果介绍清楚,《爬天都峰》要抓住人物的语言、动作、心理等描写……

学习是知识、方法两者的归纳,归纳的强度决定学习的强度。整理,强烈地突出了学习的反思性,让学生积极梳理自己的收获,善于归纳自己的经验。这种主体的学习,建构了归纳学习法,促进了“学导课堂”的研究。

歌德说过:“所谓真正的智慧,都是曾经被人思考过千百次;但要想使它们真正成为我们自己的,一定要经过我自己再三思维,直至它们在我个人经验中生根为止。”课堂改革,需要知识传授由未知走向已知的方法飞跃,需要学力提升由一般到规律的过程培养,更需要主体情感由文本到自身的内化升华,这就是“学导课堂”的重要内涵。

用课改引领课堂,用学导改革学习,用学法点燃方法,笔者基于“学导课堂”各要义,探索的问题学习法、对话学习法、实践学习法、归纳学习法等新型学习方式,为学校课堂教学改革做了有益的尝试。