急性心肌梗死经皮冠状动脉介入术治疗前后血清内皮细胞钙黏蛋白水平、血管生成素-2水平与预后相关性分析

2022-10-21曾新春

峁 存,曾新春

(1.延安市中医医院急诊科,陕西 延安 716000;2.西安交通大学第一附属医院东院心血管内科,陕西 西安 710089)

急性心肌梗死(Acute myocardial infarction,AMI)为临床上非常危重的心血管疾病,在病理上表现为冠状动脉急性狭窄或闭塞所致的严重缺血、坏死,具有很高的致残率与致死率[1-2]。急性心肌梗死的治疗原则是及时开通堵塞血管、挽救濒死心肌细胞、恢复血流灌注;随着经皮冠状动脉介入术(Percutaneous coronary intervention,PCI)的应用,急性心肌梗死患者病死率呈下降趋势,可促进恢复长期缺血的冠状动脉血管灌注状况,有利于改善灌注区域心肌供血状况[3-4]。但是由于各种因素的影响,PCI术后主要不良心血管事件(Major adverse cardiovascular events,MACE)发生率仍较高,为此早期预测患者的预后具有重要价值[5]。血管内皮细胞钙黏蛋白(Vascular endothelial cadherin,VE-Cad)为一种钙黏蛋白,有利于维持血管内皮细胞黏性和完整性。而抑制VE-Cad的表达可导致机体炎症因子的大量释放,增高血管通透性,使内皮屏障功能破坏[6]。血管生成素-1(Angiopoietin 1,Ang1)和血管生成素-2(Angiopoietin 2,Ang-2)都是血管生成因子家族的重要组成部分,Ang-2是Ang-1的拮抗剂,在梗死部位表达增加,能破坏血管完整性及血管内皮细胞间的连接[7-8]。有研究显示Ang-2/Ang-1比值增高,表明急性肺损伤患者多伴随有血管内皮细胞功能损伤,而抑制Ang-2的表达可减少心肌细胞的凋亡[9-10]。本研究具体探讨与分析了急性心肌梗死PCI术治疗前后血清VE-Cad、Ang-2水平与预后的相关性,以促进早期预测患者的预后,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2018年7月到2021年1月在我院诊治的急性心肌梗死患者64例作为研究对象,病例纳入标准:符合急性心肌梗死的诊断标准(经冠状动脉造影检查);医院伦理委员会批准了此次研究;具有PCI术的指征;男42例,女22例,年龄20~70岁,平均(62.25±5.05)岁;患者均知情同意本研究。排除标准:依从性较差者;合并传染性疾病患者;肝肾功能严重不全者;合并肿瘤患者;合并其他严重心脑血管疾病患者;入院前1个月存在手术史者;凝血功能障碍者;既往服用质子泵抑制剂类药物者;合并免疫性疾病病史的患者。

1.2 治疗方法

1.2.1 PCI治疗:所有患者都给予PCI术治疗,术前每天口服阿司匹林肠溶片(国药准字H32026500)300 mg与氯吡格雷片(国药准字H20123116)300 mg。桡动脉穿刺后进行冠脉造影,明确血管病变情况,并使用鞘管给药肝素100 U/kg左右,采用药物洗脱支架植入。术后5 h左右给予低分子肝素抗凝静脉滴注,滴速为350 U/h,4000 U/次,连续输注7 d,然后给予氯吡格雷片与阿司匹林连续口服。

1.2.2 血清VE-Cad水平、Ang-2检测:所有患者在PCI治疗前与治疗后7 d采集患者的静脉血2~3 ml,不抗凝,30 min内离心(3000 r/min,10 min),取上层血清,采用酶联免疫法检测血清VE-Cad、Ang-2含量,检测试剂盒购买于晶美生物公司与上海纪宁生物科技有限公司。

1.2.3 预后调查:所有患者随访到2022年2月1日,随访形式包括门诊复查、电话随访、微信随访等,随访终点事件为主要心血管不良事件(MACE),包括非致死性心肌梗死、血管重建、心源性死亡、心力衰竭等。同时调查所有患者的左室射血分数、性别、年龄、收缩压、舒张压、血糖、总胆固醇等指标。

1.3 统计学方法 采用SPSS 25.00统计学软件进行分析。计量数据以均数±标准差表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;相关性采用Spearsman分析;预测价值分析采用ROC曲线分析;通过Logistic回归模型分析影响因素;检验水准为α=0.05。

2 结 果

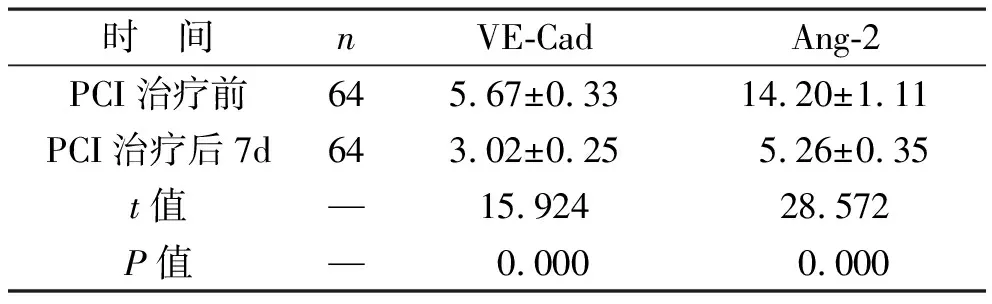

2.1 急性心肌梗死PCI术治疗前后血清VE-Cad、Ang-2水平变化比较 64例患者PCI治疗后7 d的血清VE-Cad含量高于PCI治疗前(P<0.05),血清Ang-2含量低于PCI治疗前(P<0.05),见表1。

表1 急性心肌梗死PCI术治疗前后血清VE-Cad、Ang-2水平变化比较(pg/ml)

2.2 预后情况 64例患者随访到2022年2月1日,平均随访时间为(24.10±2.49)个月,发生MACE 16例(MACE组),占比25.0%,其中心源性死亡2例、血管重建6例、非致死性心肌梗死5例、心力衰竭3例。

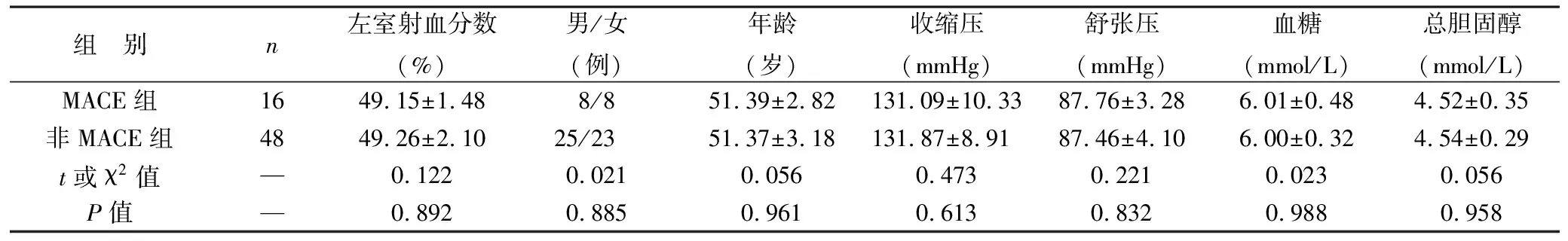

2.3 MACE组和非MACE组临床资料比较 MACE组的左室射血分数、性别、年龄、收缩压、舒张压、血糖、总胆固醇等与非MACE组比较差异无统计学意义(均P>0.05),见表2。

表2 两组患者临床资料比较

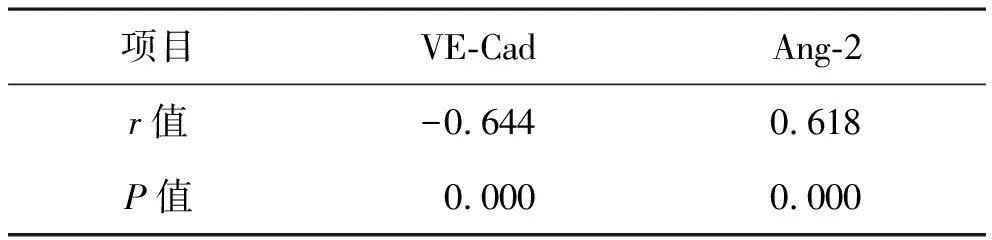

2.4 急性心肌梗死PCI术治疗前血清VE-Cad、Ang-2水平与预后的相关性 在64例患者中,Spearsman分析显示PCI治疗前的血清VE-Cad、Ang-2水平与MACE的发生存在相关性(均P<0.05),见表3。

表3 急性心肌梗死PCI术治疗前血清VE-Cad、Ang-2水平与预后的相关性(n=64)

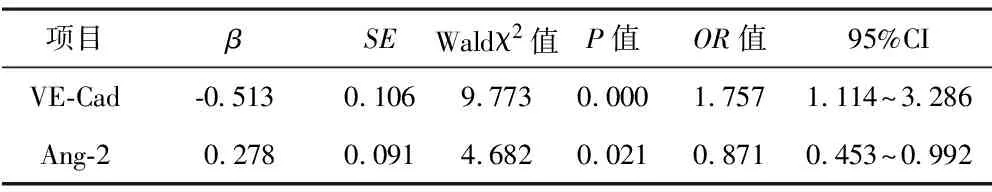

2.5 影响急性心肌梗死PCI治疗后预后的多因素分析 在64例患者中,Logistic回归模型分析显示血清VE-Cad、Ang-2水平为影响患者MACE预后的重要因素(均P<0.05),见表4。

表4 影响急性心肌梗死PCI治疗后预后的多因素分析(n=64)

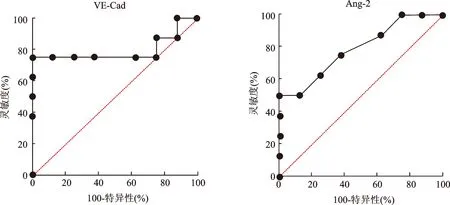

2.6 预测价值分析 在64例患者中,ROC曲线分析显示血清VE-Cad、Ang-2水平预测MACE预后的曲线下面积分别为0.797和0.789。见图1。

图1 血清VE-Cad、Ang-2水平预测MACE预后ROC曲线

3 讨 论

PCI是目前急性心肌梗死的最有效治疗策略,治疗原则是挽救坏死的心肌与尽快恢复罪犯血管。但是很多患者在PCI治疗后容易出现各种并发症,尤其是容易出现主要心血管不良事件,严重影响患者的预后[11]。

本研究显示64例患者PCI治疗后7 d的血清VE-Cad含量高于PCI治疗前(P<0.05),血清Ang-2含量低于PCI治疗前(P<0.05),表明PCI治疗急性心肌梗死能促进血清VE-Cad含量升高与血清Ang-2含量降低。从机制上分析,VE-Cad是内皮细胞黏附连接的主要黏附蛋白,对维持内皮细胞的生理功能发挥重要作用[12]。VE-Cad位于内皮细胞之间的接合黏附处,通过与胞内连环蛋白连接组成复合体,然后将特异性的信号传递给内皮细胞,可调节内皮细胞的结构,还可保持内皮细胞的完整性[13]。有研究显示检测血清VE-Cad表达水平,可间接推断是否存在微血管内皮细胞的损伤与机体的血管通透性情况。Ang-2能破坏血管完整性及血管内皮细胞间的连接。同时高表达水平的Ang-2可促进动脉斑块内新生血管形成,使斑块不稳定性增加,引起不稳定型心绞痛症状,还可影响心肌梗死患者的预后[14]。

动脉粥样硬化是急性心肌梗死病理过程的基础,急性心肌梗死患者PCI治疗后常发生主要心血管不良事件的发生,其发病机制较为复杂[15]。本研究显示64例患者随访到2022年2月1日,平均随访时间为(24.10±2.49)个月,发生MACE 16例(MACE组),占比25.0%,其中心源性死亡2例,血管重建6例、非致死性心肌梗死5例、心力衰竭3例;Spearsman分析显示PCI治疗前的血清VE-Cad、Ang-2水平与MACE的发生存在相关性(均P<0.05)。从机制上分析,MACE患者的心肌组织并不能得到充分再灌注,组织仍处于缺氧状态,可抑制VE-Cad的表达,促进炎症反应,还可刺激细胞持续分泌Ang-2促进异常血管重塑加剧心肌缺氧,导致机体的心功能恶化[16]。

机体炎症过程的重要特征表现为白细胞黏附、穿越血管内皮细胞,VE-Cad在维持血管内皮细胞完整性和极性中发挥重要作用。VE-Cad主要分布在细胞间连接部位的细胞膜上,VE-Cad的表达需要血管内皮细胞的完整及血管通透性能的完好。Ang属于血管生成因子,其中Ang-2属于分泌型血管生长因子,Ang-2的高表达可促进侧支循环形成,还可促进血管新生[17]。本研究显示Logistic回归模型分析显示血清VE-Cad、Ang-2水平为影响患者MACE预后的重要因素(均P<0.05);ROC曲线分析显示血清VE-Cad、Ang-2水平预测MACE预后的曲线下面积分别为0.797和0.789,表明血清VE-Cad、Ang-2水平能有效预测急性心肌梗死患者的预后,也是影响患者的重要因素。从机制上分析,Ang-2可作为炎症因子参与急性心肌梗死等多种生理病理过程,可促进β细胞增殖,进而促使机体炎症反应加重[18]。同时在急性心肌梗死的发病过程中存在着血管内皮细胞的损伤,特别是连环蛋白复合体的崩解后,可使血清中的内皮细胞钙黏蛋白浓度增加[19]。Ang-2的高表达也可直接作用于血管内皮细胞,促进炎症因子的释放,从而促进动脉粥样硬化的发生[20]。本次研究纳入的样本量比较少,且随访时间比较短,将在后续研究中探讨。

综上所述,PCI治疗急性心肌梗死能促进血清VE-Cad含量升高与血清Ang-2含量降低,血清VE-Cad、Ang-2水平能有效预测急性心肌梗死患者的预后,也是影响患者的重要因素。