地方知识的涵化

——九台汉族萨满“出马”仪式音乐的成因与表征

2022-10-14王晓东

○ 王晓东

“萨满”(Shaman)一词来源于通古斯语,“意为激动、不安和疯狂的人”。①秋浦主编:《萨满教研究》,上海:上海人民出版社,1985年,第2页。伊利亚德(Mircea Eliade)认为:“萨满教=入迷术。”②〔美〕米尔恰·伊利亚德:《萨满教:古老的入迷术》,段满福译,北京:社会科学文献出版社,2018年,第2页。萨满,“从广泛的学术意义来讲,它就包括以中国为首的东方诸民族以及世界各地散在的类似东西”。③〔日〕赤松智城:《萨满教的意义与起源》,载吉林省民族研究所编:《萨满教文化研究》(第二辑),天津:天津古籍出版社,1990年,第36页。本文研究对象九台汉族萨满也是基于广义“萨满”的范畴。华裔考古人类学家张光直认为:“中国古代许多仪式、宗教思想和行为的很重要的任务,就是在这种世界的不同层次之间进行沟通。进行沟通的人物就是中国古代的巫、觋。从另一角度看,中国古代文明是所谓萨满式(shamanistic)的文明。这是中国古代文明最主要的一个特征。”④张光直:《考古学专题六讲》,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年,第4页。据此观点,九台汉族萨满“出马”仪式音乐亦是“中国萨满式文明”遗产文化之典型。学界对九台满族、汉族萨满音乐文化的过往研究,主要聚焦于满族萨满音乐⑤九台满族萨满音乐的研究现状在笔者论文《谁的萨满?——九台满族锡克特里哈拉萨满仪式音乐的传承与流变》(《中央音乐学院学报》,2019年,第3期,第113-123页)中有详实论述,不再赘述。以及科尔沁蒙古族与九台汉族萨满音乐的比较研究⑥王晓东:《萨满音乐的协同与影响——科尔沁蒙古族与九台汉族萨满领神音乐之比较》,《中央音乐学院学报》,2021年,第4期,第31-46页。,对汉族萨满音乐文化的个案研究以及满族与汉族萨满音乐文化关系问题的讨论,至今尚未涉及。文献考索结果显示,历史上九台是满族与汉族萨满信仰以及佛教、道教文化的共存之地,作为同一地区地方知识⑦“地方知识”是人类学家克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)提出的观点,认为:“法律与民族志都是地方性的技艺:它们都凭借地方知识来运作。”〔美〕克利福德·格尔茨:《地方知识——阐释人类学论文集》,杨德睿译,北京:商务印书馆,2016年,第261页。的宗教文化,在其共生、协同发展历程中,鉴于汉族萨满信众的世俗化需求,使其音乐文化在沿袭满族萨满音乐基础上融入佛教、道教文化涵化而成。诚如牟钟鉴所言:“中华思想文化以儒佛道三教为核心架构,同时广泛包纳融会各民族各地区的特色文化和外来文化、向着不断文明化丰富化的健康方向发展。”⑧牟钟鉴:《从三教会通看中国精神》,北京:世界图书出版有限公司北京分公司,2021年,第1页。而作为中华思想文化质点的汉族萨满音乐文化同样具有以上表征。

一、九台汉族萨满信俗

九台汉族萨满信俗主要以疗疾(癔病⑨癔病,医学认为人类由于受到心理刺激、不良暗示致使神经功能紊乱而产生的一种心理疾病。)为目的流传于东北民间,音乐又以仪式为载体。其信俗与当地满族萨满信仰具有潜在的源流关系,并且受佛教、道教文化影响较深。本文所讲的“源”,指的是汉族萨满信俗来源于满族萨满祭礼,而“流”则是在流传过程中产生了质变。

(一)九台汉族萨满信俗的文化空间

九台,距长春市50公里。最早为肃慎族居住地。两汉为扶余国属地,从南北朝到隋唐初属靺鞨。靺鞨改称渤海国后,属扶余府管辖。辽代为东京道黄龙府辖境,金代为上京路济州辖境,元代属开元路辖境,明代归奴儿干都司管辖。清初,努尔哈赤与蒙古贵族结盟。九台西境为科尔沁部落之郭尔罗斯前旗牧地,东部属打牲乌拉管辖。⑩戴玉芬、陆军、赵锡歧主编:《九台县志》,长春:长春市地方志编纂委员会,2001年,第7;835;839页。

九台于2014年10月20日,经国务院批准,撤销县级九台市,设立长春市九台区。截止到2019年12月31日,九台区户籍人口285,787户,760,407人,少数民族人口约6.6万人,占总人口的8.7%。其中,满族有47,135人,占区人口总数的6.2%。⑪长春市九台区地方志编纂委员会:《长春市九台区区情》,http://www.jiutai.gov.cn/zjjt/jtgk/201902/t20190213_1790327.html,2021年3月30日。该地区的满族人,“最早为随努尔哈赤统一女真各部落,转战南北后迁徙于此者,或为满洲八旗兵于打牲乌拉总管衙门当差而留居于此者,开荒垦地、务农为业,形成村落。”⑫戴玉芬、陆军、赵锡歧主编:《九台县志》,长春:长春市地方志编纂委员会,2001年,第7;835;839页。满族锡克特里哈拉、瓜尔佳哈拉皆是此地的世居家族,至今保留着萨满祭祀习俗。此外,“清乾隆年间,佛教、道教传入,中华人民共和国成立前,城乡寺庙有20余处,道观60处。”⑬戴玉芬、陆军、赵锡歧主编:《九台县志》,长春:长春市地方志编纂委员会,2001年,第7;835;839页。可见,九台是满族萨满信仰以及佛教、道教文化的共存之地。以上文化作为九台地区的地方知识,对当地汉族萨满音乐文化的形成与发展产生了深远影响。

(二)九台汉族萨满信俗之源流

东北地方史志对满族与汉族萨满信俗的记载并不鲜见,并从中亦可看出二者的源流关系。如下文所示:

《柳边纪略卷之四》载:“满人有病必跳神,亦有无病而跳神者。富贵家或月一跳,或季一跳,至岁终则无有弗跳者… …跳神者,或用女巫,或以冢妇,以铃系臀后,摇之作声,而手击鼓。”⑭〔清〕杨宾、方式济、吴桭臣撰:《柳边纪略卷之四》,载《龙江三纪》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1985年,第109页。《柳边纪略》于清康熙年间成书,文献中描述了该时期满族萨满的祭祀仪式情景。不仅如此,清乾隆年间颁布的《钦定满洲祭神祭天典礼》记载:“每日,坤宁宫朝祭、夕祭;每月祭天;每岁春、秋二祭,大祭;四季,献神;每月,于堂子亭式殿、尚锡神亭内,挂献净纸;春、秋二祭,堂子立杆大祭,一切仪礼,俱行之已久。”⑮〔清〕允禄:《钦定满洲祭神祭天典礼》(满文译注),叶髙树译注,台北:秀威资讯科技股份有限公司,2018年,第59页。此段文献记载表明,清乾隆朝宫廷祭祀活动频繁,并且有了详细的祭祀时间与形式,而萨满跳神活动未列其中。这也致使东北民间满族萨满跳神仪式走向衰微。又如《奉天通志》卷九十八载:“诸书所记,皆以跳神与祭祀并叙是满人祭礼。本有跳神之仪,乃今日满俗竟不复见,而汉军祭祖则反佐以跳神。东边各县汉人亦沿用之,竟成风俗。”⑯金毓黻主编:《奉天通志》卷九十八,沈阳:辽海出版社,2003年影印本,第2327页。汉军,指的是汉军旗人,也就是由清朝统治者编入“八旗汉军”的汉族人。跳神,专指萨满疗疾仪式。由这段文献记载表明,满族萨满祭祀仪式中的跳神之仪被沿袭于汉军祭祖之中,已成风俗。吉林省的各地方志对汉族跳神活动的记载甚多。如下文:

《吉林汇征》卷二载:巫业多属妇人,其方法则击鼓、摇铃、跳舞,申祷于神前,俄而代神宣言,名曰神附其身。延巫之家,或因疾病,或因邪祟,有所祈祷,巫以符水、药饵等物治之。此风迷信者颇多,亟宜禁之。⑰丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·东北卷》,北京:书目文献出版社,1989年,第258页。

《伊通县志》载:满人有疾,请萨满跳神,称跳神萨满。巫师系腰铃,打皮鼓,边唱边舞。‘神’来时如痴如狂。所谓神,多指‘狐黄’,间有‘冤魂’,以此‘祛邪消灾’愚惑民众。跳家萨满,自民国后逐渐消亡,而‘跳神’,在满、汉族中仍很盛行。⑱伊通县志编纂委员会:《伊通县志》,长春:吉林文史出版社,1991年,第929页。

《九台县志》载:汉族的跳神仪式通常由神汉或巫婆击鼓‘搬杆’,口唱‘神调’,请神送神,为患者驱邪治病。⑲同注⑩,第850页。

由上文所述表明,东北汉族萨满信俗是由满人祭礼沿袭而来。满族萨满祭祀本应以祭祖、疗疾并叙,从清乾隆朝颁布《钦定满洲祭神祭天典礼》之后,满族萨满信俗从宫廷到民间渐趋以祭祖为主,而汉族萨满却将疗疾习俗保留了下来,沿袭至今,并且在吉林省内盛行。

(三)九台汉族萨满信仰神灵

九台满族与汉族萨满信仰神灵皆属于信众在“万物有灵”精神世界下的产物,亦与其音乐文化联系缜密,倘若没有萨满信仰也不会产生与其相关的音乐文化。学界对萨满信仰的宇宙观归纳为“宇宙由三层构成:天空、大地与地下。”⑳同注②,第259页。据此观点,从九台满族萨满信仰的神灵谱系分析来看,其信仰神灵是由“天、地、人”三观分化而来的系统。天神信仰,泛指人类从蒙昧社会流传下来的自然崇拜,譬如:天神、地神、风神、雨神、雷神等,以上神灵皆与天相关;地仙信仰,指的是动物信仰中的虎、鹰、狼、蟒、熊等;人神信仰,专指人类灵魂,譬如:祖先、瞒尼㉑瞒尼,汉译为英雄,是当地满族锡克特里哈拉对民族英雄灵魂的崇拜。传说,瞒尼与老罕王努儿哈赤统一女真各部时,战死疆场。等神,反映了信众对人类灵魂的敬畏。

九台汉族萨满信仰神灵,分为上方仙与下方仙。上方仙,指的是佛教、道教神灵,譬如:佛、菩萨、太上老君、元始天尊等;下方仙,特指经百年以上修行的动物灵魂幻化为仙,即胡(狐仙)、黄(黄鼠狼)、白(刺猬)、柳(蛇、蟒)、灰(鼠)“五大门”。此外,还有部分“外来仙”,譬如:鹰、熊、狼、虎、鲸鱼等。

从满族与汉族萨满信仰神灵比较分析,下方仙“五大门”中的“柳”(蛇、蟒)以及被汉族萨满与信众视为“外来仙”中的鹰、熊、狼、虎,显然受到了满族萨满信仰的影响,并与其信仰神灵相同。九台汉族萨满信仰中的下方仙皆用人名命名,如:胡天霸、黄翠花、蟒翠莲等。由此,也表明了信众对动物之灵人格化,人之魂神格化的精神信仰。可见,九台汉族萨满信仰神灵是在满族萨满信仰基础上,又与佛教、道教文化交融而形成。

二、九台汉族萨满“出马”仪式的基本程式

信众认为,弟子(癔病患者)与仙结缘才会身患癔病,需请萨满为其疗疾。萨满疗疾、执仪的过程便是“出马”仪式的基本程式,按其先后顺序主要分为〔搬杆子〕〔立堂口〕〔祛邪灵〕〔开马绊〕四项基本仪节。仪式伊始,辅祭者(二神)击鼓演唱神歌,萨满在神歌、鼓声的仪式场域下渐趋癫狂进入迷幻。之后,辅祭者开始用演唱神歌的方式向附体之后的萨满问事儿。

〔搬杆子〕:弟子头顶蒙一块儿红布,双手紧握“花杆儿”(见图1左)。“花杆儿”象征着招引仙灵降临之物。萨满与辅祭者通过击鼓、演唱神歌的方式为弟子祈请神降。弟子在神歌、器声的作用之下渐趋癫狂进入迷幻,此时“花杆儿”落地,俗称〔搬杆子〕。

〔立堂口〕:弟子在〔搬杆子〕仪节进入迷幻后,萨满与辅祭者询问其“堂口”需要供奉的仙灵,俗称“点兵将”。信众将点到的仙灵名字记录于堂布单。仪式结束之后,弟子将堂布单带回家中供奉于仙堂(见图1右)。

〔祛邪灵〕:〔立堂口〕之后,萨满腰系“战裙”(腰铃),并取出神刀置于供桌。辅祭者演唱神歌帮助萨满降神(见图4)。萨满迷幻后,拎起神刀伴随着辅祭者敲击的鼓点左右互击。此时,鼓声、歌声、刀声、呐喊声交织一体。弟子平躺于炕,萨满左、右手各持神刀互击,并围绕弟子身体敲击数圈。之后,萨满将神刀置于供桌,又拿起事先准备好的桃木枝继续互击,再将平躺于炕的弟子全身抽打,意为祛邪。之后,便进入〔开马绊〕仪节。

〔开马绊〕:弟子左肩披红、右肩挂绿色彩绸,脖子挂一把铜锁,头顶置一个香炉,香炉内插入点燃的三根香支。萨满手持神刀,辅祭者击鼓从室内转向室外神坛,弟子紧随其后。萨满与弟子在神歌的伴唱之下于神坛拜祭神灵,并为弟子开锁,俗称〔开马绊〕。萨满、辅祭者、弟子再次回到神堂,萨满击奏神刀,片刻之后,带领弟子磕头谢神,仪式结束。

图1㉒文中图片均由笔者拍摄。 〔搬杆子〕(左)和〔立堂口〕(右)

由以上描述不难理解,萨满执仪过程中的音乐、体态行为皆体现出一定的隐喻性。“作为中国传统音乐中的核心概念‘乐’,亦在不同的层面上,体现出了身体性实践的重要性。”㉓萧梅:《“樂”蕴于身——中国传统音乐的实践观》,《人民音乐》,2008年,第5期,第62页。也就是说,对仪式而言,执仪中的“乐”是在身体性实践下而生成。此外,美国哲学家马克·约翰逊曾指出:“隐喻性的关联方式,并非随机产生,而是高度结构化的,它有赖于同一社会群体成员共有的身体经验。”㉔〔新西兰〕克里斯托弗·斯默:《作乐:音乐表演与聆听的社会意义》,康瑞军、洛秦译,桂林:广西师范大学出版社,上海:上海音乐学院出版社,2021年,第105页。“出马”仪式程式亦是高度结构化的,即由萨满、辅祭者、弟子以及信众的体态行为(身体经验)构成,仪式程式、音乐、体态行为又以执仪者为中心形成缜密的结构关系(见表1)。其中,音乐包括执仪者敲击响器产生的器声、演唱的歌声以及信众的拍手之声㉕器声、拍手声节奏在笔者论文《萨满音乐的协同与影响——科尔沁蒙古族与九台汉族萨满领神音乐之比较》(《中央音乐学院学报》,2021年,第4期,第31-46页)中已有过论述,不再赘述。。而弟子在观瞻、参与师傅为其疗疾的过程,亦是音乐文化传承的过程。“出马”的结果,患者由弟子身份转换成为了新萨满。

表1 “出马”仪式中的执仪者、响器、器声、神歌、体态行为表

三、九台汉族萨满“出马”仪式音乐的涵化与表征

文化有排他性,但同时也有融合性。特别是当不同的文化杂处于一起时,它们必然会互相吸收、融化、调和,发生内容和形式上的变化。㉖林耀华主编:《民族学通论》,北京:中央民族大学出版社,2011年,第396页。从“出马”仪式的田野考察资料分析,九台汉族萨满祭祀不仅保留了满族萨满音乐文化元素,同时亦吸纳、融合了佛教、道教文化,并彰显于响器基本形制、神歌的表征层面。

(一)“出马”仪式中的响器与满族萨满响器的比较

萨满仪式音乐情景中的“响器”,是指局内观的“祭器”和局外观的“乐器”。㉗刘桂腾:《执“田野与历史两端”的类型分析——北亚鼓圈中的泰加林型萨满鼓》,《中央音乐学院学报》,2020年,第2期,第3-13页。“响器”一词综合了祭器、乐器概念。本文选取九台汉族萨满“出马”仪式中的响器作为研究对象,且与满族萨满响器比较,讨论其流变问题。

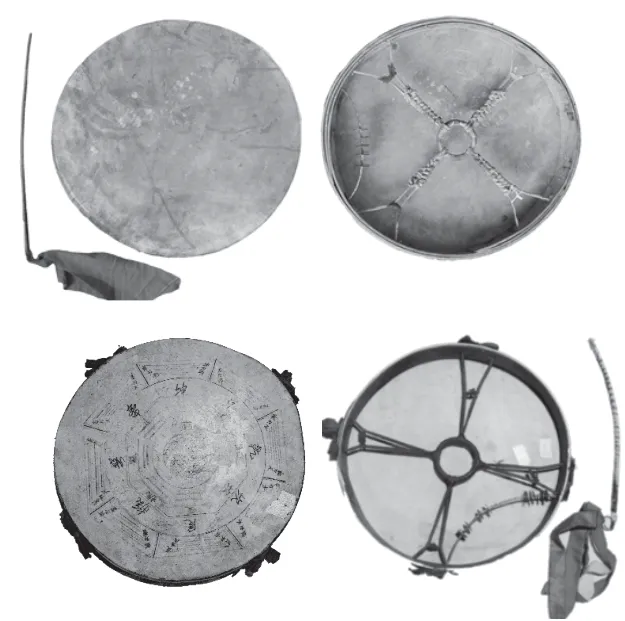

1.神鼓

九台汉族萨满鼓沿袭了满族的“抓持型”单面鼓依姆钦(imcin,神鼓)。其基本形制为圆形,山羊皮蒙制。神鼓背面中心有一枚铁质抓环,由八根鼓绳将抓环、鼓圈衔接固定。鼓环为古铜钱,用铁丝固定于鼓圈,摇之,哗啦作响。神鼓,主要为辅祭者伴唱所用。其铿锵有力的鼓点、带有律动性的鼓环声响,信众认为具有祛邪、降神的意蕴。汉族萨满鼓面常绘制“八卦太极图”,这也是与满族依姆钦的唯一区别。太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。“八卦太极图”既暗示了萨满信众的世俗化需求,也表明了汉族萨满信仰与道教文化交融的文化表征。(见图2)

图2 满族萨满鼓(上两图)、汉族萨满鼓(下两图)

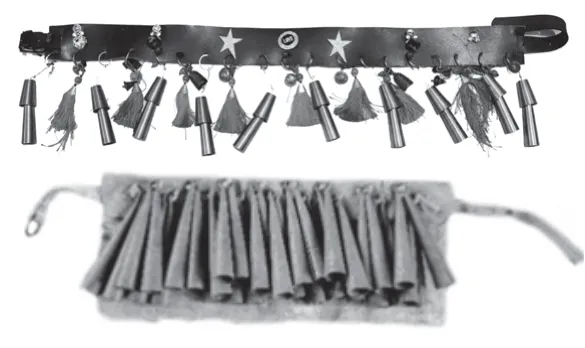

2.腰铃(“战裙”)

从九台满族与汉族萨满腰铃形制的比较来看,汉族腰铃在制作材料、形制、文化意蕴等方面已发生了质变,并被称为“战裙”。其基本形制由满族腰铃衍化而来,衬裙为皮质腰带,悬挂喇叭状、分体式铜制铃锥。满族腰铃的铃锥为铁质一体式。仪式情景中,汉族萨满仅将腰铃作为“护身服”系于腰间,铃锥偶尔碰撞产生声响。满族腰铃则由萨满通过扭胯的力量将铃锥舞动发出律动之声,并为神歌伴奏所用。这也是二者在音乐方面的本质区别。(见图3)

图3 汉族萨满腰铃(上)和满族萨满腰铃(下)

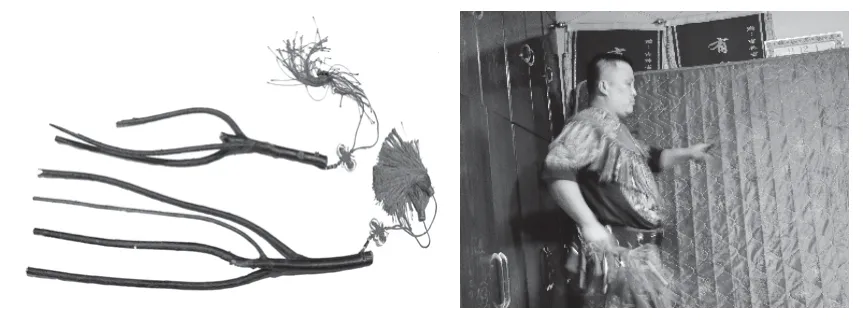

3.神刀

神刀是汉族萨满祭祀仪式中的特有响器。所谓神刀,其实是乡民日常生活中所使用的两把形制数据完全相同的菜刀,在仪式中被萨满赋予了神圣意蕴,并视其为与邪魔搏斗的法器。仪式中,萨满左右手各持一把,伴随鼓点左右互击,仪式氛围极为震撼。(见图4)

图4 神刀(左)和萨满击奏神刀(右)

4.桃木

桃木作为道教“伐魔祛邪”的法器,亦被用于“出马”仪式场域。萨满截取两根长短不一的桃木枝在仪式中伴随鼓点左右互击,或抽打病人身体意为祛邪。桃木互击产生的律动之声,使其具有了乐器属性。(见图5)

图5 桃木(左)、萨满击奏桃木枝(右)

由满族与汉族萨满响器比较可知,九台汉族萨满“出马”仪式中使用的响器受当地满族萨满音乐文化影响,神鼓在形制方面沿袭了满族萨满使用的抓持型单面鼓依姆钦;腰铃虽然沿袭了满族腰铃的基本形制,但在称谓、制作工艺、文化意蕴等方面发生了本质性变化;再者,乡民日常生活中的器具融入道教“伐魔祛邪”的民俗意蕴,衍化成为萨满响器,譬如神刀、桃木即是如此。因此,九台汉族萨满“出马”仪式中使用的响器是在沿袭满族萨满响器基本形制基础上,又与当地乡民信奉的道教文化交融而形成。

(二)“出马”仪式中的神歌与满族萨满神歌的比较

满族萨满祭祀仪式中的主、辅祭者皆会通过演唱神歌的方式向神灵传达信众夙愿。不同的是,九台汉族萨满“出马”仪式语境下,仅由辅祭者击鼓、唱神歌帮助萨满、弟子实现降神。从神歌的比较,二者又有如下异同之处。

1.满族与汉族萨满神歌结构的比较

记谱分析显示,九台满族与汉族萨满神歌皆以五声音阶为基础编创而成。神歌结构方面,满族萨满神歌多以三音列、四音列为主。譬如满族锡克特里哈拉萨满在仪式中演唱的三音列神歌《跳饽饽神》(见谱例1)、四音列神歌《答对查罕布库瞒尼》(见谱例2)是其典型。

谱例1 《跳饽饽神》;石宗超演唱;刘桂腾采录;宋和平译词;王晓东记谱、国际音标转写

歌词大意:

今取来贮藏供谷,放入槽盆。

倒入泉水,精心淘洗。

今晚在七星斗下祈祷神灵,护佑子孙兴旺。

《跳饽饽神》是锡克特里哈拉萨满在仪式伊始,代表本姓氏家族向神灵敬献饽饽而演唱。该神歌仅由re、mi、sol三音构成单句体结构,用同一乐句演唱多句歌词的方式演唱。

谱例2 《答对查罕布库瞒尼》;石宗祥等演唱;刘桂腾采录;宋和平译词;王晓东记谱、国际音标转写

歌词大意:

是什么原因,为谁家何事,

在此时请神,居住在长白山上山阳处,

查罕布库瞒尼㉘查罕布库瞒尼是九台满族锡克特里哈拉信仰的英雄神灵之一。,经过银沟,沿着色勒河降临。㉙宋和平:《满族萨满神歌译注》,北京:社会科学文献出版社,1993年,第84页。

《答对查罕布库瞒尼》是由re、mi、sol、la四音构成的上下句、对答式的二句体结构。神歌旋律发展方面,采用了变化与重复相结合的方法。

汉族萨满“出马”仪式中的神歌多由辅祭者根据仪式情景选择、即兴编创而来。所谓选择,指的是经验丰富的辅祭者根据自身祭祀经验将唱词形成个人音乐记忆,仅需根据仪式情景变化选用或即兴编创。譬如:弟子在〔搬杆子〕仪节进入迷幻后,辅祭者唱道:“仙家唉,你来得好啊,来得快,你的速度像马超… …”其曲调的编创规律,是将东北方言中的语气词作为衬词衔接前后唱词内容,并用歌唱经验将衬词、唱词歌腔化而形成。㉚详细例证见笔者论文《萨满音乐的协同与影响——科尔沁蒙古族与九台汉族萨满领神音乐之比较》,《中央音乐学院学报》,2021年,第4期,第31-46页。由此,致使汉族萨满神歌结构多变、随意性较大。譬如:《搬杆子》(见谱例3)、《安神》(见谱例5)即是如此。再者,仪式场域中,辅祭者多从鼓点的“弱拍儿”起唱,频繁使用切分音,使旋律犹如波浪跌宕起伏,颇有动感。

神歌中的切分音可改变音乐强、弱拍的重音关系。也就是说,弱拍或强拍弱位音,因把下一强拍或弱拍的强部分音持续在内变为重音。同理,神歌中的切分音致使重音得到延长,进而增强了神歌旋律的张力与音乐的律动感。

谱例3 《搬杆子》;九台王国富演唱;王晓东采录、记谱

谱例4 《祭祖》;关长继演唱、译词;王晓东采录、记谱、国际音标转写

2.满族与汉族萨满神歌功能的比较

九台满族与汉族萨满神歌旋律,相邻两音的跨度较窄,通常在四度音程之内,很少出现五度之外的跳进想象。譬如:满族瓜尔佳哈拉萨满演唱的《祭祖》(见谱例4)、汉族萨满“出马”仪式中的《安神》(见谱例5)。

唱词大意:

阖族大祭,宴请祖宗。

祖宗降临,享用供奉。

护佑子孙,风调雨顺。

谱例5 《安神》;王国富演唱;王晓东采录、记谱

瓜尔佳哈拉的《祭祖》神歌,仅有sol、la两音,属于叙事性、语言性较强的念诵类二音列神歌。此类神歌在满族萨满神歌中极为鲜见。

〔立堂口〕仪节,萨满进入迷幻后,辅祭者为了抚慰仙灵,开始演唱《安神》(见谱例5)神歌。此神歌以五声音阶为基础,由do、re、fa、sol、la五音编创而成,并使用了偏音fa,也就是清角音。旋律的发展方法,辅祭者以第一乐句为基础,依然采用了重复与变化相结合的方法,并且音随词韵协调、发展,再将唱词歌腔化而形成。神歌以叙事为主,通过说、唱结合的方式演唱。毋庸置疑,萨满神歌亦属于民歌类型。而“叙事性民歌乃至一般性民歌的变唱,可按其核心曲调或基本旋律模型的变化方式、篇幅长短和曲调规模,区分为旋律性变唱和结构性变唱两类”㉛杨民康:《音乐民族志书写——传统音乐研究的范式与分析》,上海:上海音乐学院出版社,2021年,第334页。。九台满族与汉族神歌旋律的发展方法,亦可理解为“旋律性变唱”,即“以单一乐句为基本单位,仅只是旋律本身产生形态变异(唱)的情况”。㉜杨民康:《音乐民族志书写——传统音乐研究的范式与分析》,上海:上海音乐学院出版社,2021年,第334页。

由以上分析可知,九台满族与汉族萨满祭祀仪式场域,执仪者通过演唱神歌的方式构建了萨满与神灵,萨满与信众、乡民之间的精神契约。从唱词内容看,瓜尔佳哈拉的萨满神歌《祭祖》是向神灵祈祷,实现丰收之愿;而《安神》则主要是传达信众对仙灵的尊崇。总之,九台汉族萨满“出马”仪式主要以疗疾为主,而满族萨满则以祭祖、为族民祈福为要。乡民的世俗化需求使“叙事”成为满族与汉族萨满神歌功能之共性。

(三)满族与汉族萨满仪式音乐传承方式的比较

九台满族萨满祭祀仪式传承是以血亲制度为基础,仅传本家族未婚男性,不传女性,由穆坤达(族长)组织“学乌云”“落乌云”的方式传授萨满、栽力(辅祭者)技艺。关于“乌云”之说,据舒兰县满族纽祜禄家族存《郎氏抬神应用》载:“‘抬神名之曰教乌云,以三乌云为满,每乌云三天。’‘教乌云九日为度,分头乌云,二乌云,三乌云,每乌云三天。’又云:‘学乌云结束叫落乌云。’”㉝富育光:《萨满论》,沈阳:辽宁人民出版社,2000年,第99-100页。九台地区各家族依然沿袭此俗。萨满其人最初为“神选”,外在表征为体虚多病(癔病),医院无法诊治。无奈之下,由家族办“抬神”礼成为“神授萨满”。20世纪80年代之后,九台各家族由于缺少“神授萨满”陆续改为由家族成员选举认定,变为“族选”萨满。21世纪,个别家族祭祀面临失传危机,在地方“非遗”文化部门的“救赎”之下,萨满由家族推选,在地方文化部门和研究者的参与、帮扶之下培训产生。因此,九台满族萨满的传承方式经历了由神选→族选→人选的过程。萨满人数由最初“神选”“族选”时期的一人,变为“非遗”“人选”之后的多人。其传承方式衍变之根源,是其仪式功能随着“农业文明”的衰退渐趋发生了本质性流变,从早期的疗疾转向祭祖、祈福,“野祭”(跳神)被“家祭”(祭祖)取而代之。

由上文不难理解,汉族萨满仪式音乐的传承采用了“师传”与“民俗养成”㉞乌丙安先生认为,“民俗事象都是经由人传送又由人接收,在相互交流民俗信息中民俗又作用于人,造就和养成一代又一代的‘民俗人’。”乌丙安:《民俗学原理》,沈阳:辽宁教育出版社,2001年,第32页。相结合的方式。汉族萨满的产生与满族萨满早期的“神选”相同,皆由乡民或族民身患癔病产生。汉族弟子(患者)寻找当地知名萨满疗疾、办“出马”仪式,弟子在观瞻、参与师傅为其疗疾的过程,同时亦是学习、传承的过程。“出马”的结果,患者由弟子身份转变为新萨满。而满族萨满则由与之相似的“学乌云”“落乌云”产生。不同的是,汉族萨满仪式中演唱神歌的职责仅由辅祭者担任。辅祭者选用当地祭祀经验丰富、精通仪轨的年长者。辅祭者的传承方式靠拜师学艺,经过师傅“口传身授”“口传心授”的方式习得唱神歌、打鼓技艺,并且辅祭者学徒之前,由于长期观瞻仪式,已经对神歌曲调较为熟悉,仅需跟随师傅参与几场仪式便可出徒。可见,民俗养成对主、辅祭者的技艺传承发挥了决定性作用。这也是九台汉族萨满音乐文化潜在的传承制度。

通过满族与汉族萨满仪式音乐传承方式比较可知,“癔病”是满族与汉族萨满产生之“源”,二者分别通过举办“落乌云”“出马”仪式的方式,使患者转变为萨满。可见,满族与汉族萨满仪式音乐传承之“源”是相同的,在“流传”过程中,满族萨满发生了本质性的流变,走向了“族选”“人选”。

综上,九台汉族萨满音乐中的响器在信众的精神世界中被视为与邪魔搏斗之法器,并融入了乡民信奉的道教文化意蕴。仪式中,响器的律动之声成为执仪者召唤神灵,震慑、祛除恶灵之器声。从乐器学角度观之,由于响器具有节奏性律动,属于乐器。神歌的叙事性功能又是满族与汉族萨满神歌之共性。可见,九台汉族萨满音乐在沿袭满族萨满音乐的历程中,又形成了自身的音乐文化特质。譬如:腰铃形制的衍化,神刀、桃木的利用,神歌旋律结构的变化等,皆与满族萨满音乐相异。音乐文化传承方面,随着“农业文明”的衰退,外界因素——“非遗”的介入,又各自产生了流变。

结 语

研究结果表明,东北满族萨满祭祀的主要功用是疗疾与祭祖。清乾隆朝以降,从宫廷到民间渐趋以祭祖为要,但其疗疾功能尚未完全消失。从满族萨满祭礼沿袭而来的汉族萨满信俗便以疗疾为目的流传于东北民间。在其发展过程中,地方知识的融入、涵化,使其呈现出复合性文化表征。譬如:九台汉族萨满信仰神灵是基于地方知识的满族萨满信俗与佛教、道教文化的交融之下,按照信众的世俗化夙愿与心理需求,将动物之灵人格化,人之魂神格化而生成;再者,从汉族萨满“出马”仪式音乐与满族萨满音乐的比较来看,汉族萨满响器在信众的精神世界中被视为与邪魔搏斗之法器,其基本形制在沿袭满族萨满响器基础上融入道教文化意蕴涵化而成。神歌又是执仪者向神灵传达信息的媒介,并构建了萨满与神,萨满与信众、乡民之间的精神契约。而满族萨满神歌则以祭祖、向神灵祈祷为功用。由此,“叙事性”便成为满族与汉族萨满神歌功能之共性。然而,民俗养成又对汉族主、辅祭者的技艺传承发挥了潜移默化的作用,并且乡民的世俗化需求成为汉族萨满与信众“自觉”守护其音乐文化之动因。