客家山歌在新加坡、马来西亚的传播

2022-10-14刘富琳

○ 刘富琳

前 言

新加坡、马来西亚东濒太平洋,西临印度洋,横亘其中的马六甲海峡自古以来是连接东西方的黄金航道,新、马因此也成为东南亚商贾往来的重要集散地和“海上丝绸之路”的交通要冲。我国与新、马的交流密切,历史悠久,《汉书·地理志》最早记载了汉使出使印度洋时经过今日新、马的航线。唐宋时期,广州设市舶司,东南沿海往来新、马及海外频繁。明代,郑和七次“下西洋”更是把马六甲作为中转站。自1511年至1959年①1957年马来亚独立,1959年新加坡自治。,新、马先后经历了葡萄牙、荷兰、英国的殖民统治和日本侵略,特别在英殖民后,大批闽粤桂琼沿海一带华人被当作“猪仔”贩卖到新、马地区开荒垦殖。“1786年莱特占领槟榔屿时,岛上只有马来人和华侨58名”②林远辉、张应龙:《新加坡马来西亚华侨史》,广州:广东高等教育出版社,2008年,第97;101;97;104;118页。,“到了1860年,槟榔屿的人口达到39,956人,华侨超过28,000人”③林远辉、张应龙:《新加坡马来西亚华侨史》,广州:广东高等教育出版社,2008年,第97;101;97;104;118页。。1819年莱佛士登陆新加坡时,只有马来人和华侨180人④林远辉、张应龙:《新加坡马来西亚华侨史》,广州:广东高等教育出版社,2008年,第97;101;97;104;118页。,到了1840年,新加坡人口35,000人,华侨占17,000多人⑤林远辉、张应龙:《新加坡马来西亚华侨史》,广州:广东高等教育出版社,2008年,第97;101;97;104;118页。,“从1881年至1930年华人到达海峡殖民地共达830万人次,其中70%是猪仔,50年之中到达海峡殖民地的猪仔近600万人。”⑥林远辉、张应龙:《新加坡马来西亚华侨史》,广州:广东高等教育出版社,2008年,第97;101;97;104;118页。其中包括客家人。

客家人何时到达新加坡、马来西亚,因缺乏早期史料而难以断定。已知1777年客家人罗芳伯在西加里曼丹岛建立兰芳公司。1801年槟榔屿创办了嘉应会馆的前身“仁和公司”,这是新、马地区最早的一间华人会馆。1805年马六甲惠州会馆、1821年马六甲应和会馆、1822年槟榔屿惠州会馆、1822年新加坡应和会馆等相继建立,此后,各地客家会馆纷纷成立。从以上客属会馆的建成时间看,1800年前已有大批客家人在新、马地区。现新加坡的客家人约有20万、马来西亚约有180万⑦调查中新、马客家人士的推测数据。。

客家山歌随客家人“下南洋”而传播到了新加坡、马来西亚。有关新、马客家山歌的研究,限于笔者目前所见,主要有新加坡黄贤强等的《新加坡客家山歌与客家菜》⑧黄贤强、冯咪咪、郭美妗:《新加坡客家山歌与客家菜》,载黄贤强主编:《新加坡客家》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第218-236页。、张倍瑜的《新加坡客家山歌——一个客家文化符号的在地化与跨域化》⑨张倍瑜:《新加坡客家山歌——一个客家文化符号的在地化与跨域化》,载黄贤强编著:《跨域研究客家文化》,新加坡:新加坡国立大学中文系、新加坡茶阳(大埔)会馆、八方文化创作室出版,2015年,第89-109;90;94页。和程琛的《客家山歌的渊源与传承——具有新加坡特色的客家山歌的形成与发展》⑩程琛:《客家山歌的渊源与传承——具有新加坡特色的客家山歌的形成与发展》,载黄贤强编著:《跨域研究客家文化》,新加坡:新加坡国立大学中文系、新加坡茶阳(大埔)会馆、八方文化创作室出版,2015年,第121-134页。,马来西亚张吉安的《乡音考古:探寻土地上的百年祖歌》⑪张吉安:《乡音考古:探寻土地上的百年祖歌》,雪兰莪:大将出版社,2019年。、苏庆华的《客家山歌在马来西亚的“本土化”》⑫苏庆华:《苏庆华论文选集》,马六甲:妙华山佛教教育园区出版,2020年,第203-230页。,国内陈菊芬的《东南亚客家山歌的传承发展及其动因》⑬陈菊芬:《东南亚客家山歌的传承发展及其动因》,《星海音乐学院学报》,2011年,第2期,第30-37页。等。“黄文”通过采访相关人士,弥补了20世纪上半叶新加坡客家山歌史料的不足,但是作者认为从20世纪60年代后期到90年代新加坡客家山歌的发展呈现一段空白期⑭黄贤强主编:《新加坡客家》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第222页。还值得探讨。“张文”从历史和全球化角度对客家山歌在新加坡的跨域化、在地化进行了研究,其中对1951年客家山歌禁唱、停播事件给予了高度关注,认为客家山歌“从1950年代《南洋商报》的第一篇关于客家山歌的报道到21世纪的会馆客家山歌班,中间有近半个世纪的空白”⑮张倍瑜:《新加坡客家山歌——一个客家文化符号的在地化与跨域化》,载黄贤强编著:《跨域研究客家文化》,新加坡:新加坡国立大学中文系、新加坡茶阳(大埔)会馆、八方文化创作室出版,2015年,第89-109;90;94页。,以及“到了1960年代,客家山歌在新加坡的足迹变得更加难寻”⑯张倍瑜:《新加坡客家山歌——一个客家文化符号的在地化与跨域化》,载黄贤强编著:《跨域研究客家文化》,新加坡:新加坡国立大学中文系、新加坡茶阳(大埔)会馆、八方文化创作室出版,2015年,第89-109;90;94页。。然而,笔者通过查阅相关报纸后发现情况并非如此。“程文”概述了20世纪至21世纪不同阶段新加坡客家山歌的发展特点,侧重从文学的角度进行研究,把创作的“山歌风格歌曲”也作为客家山歌有待商榷。“张著”和“苏文”主要介绍了马来西亚著名客家山歌手丘惠中的人生经历及演唱的作品特色。“陈文”主要对丘惠中2003年出版的一张客家山歌专辑所收曲目进行分类并加以分析。鉴此,本文拟在前述成果基础上,主要从历史与现状二个方面进行研究:第一,全面查阅在东南亚颇有影响的两份华文报纸⑰分别是创办于1923年的《南洋商报》和1929年的《星洲日报》。上刊登的有关客家山歌的报道,深入了解1951年禁唱、停播客家山歌事件及其后的“空白”情况;第二,通过实地调查,了解新加坡、马来西亚客家山歌的传承现状,为“海上丝绸之路”的音乐研究提供参考。

一、客家山歌在新加坡、马来西亚的历史

客家人聚居在粤闽赣交界的山区,以农为主,喜唱山歌。“下南洋”的客家人主要来自广东梅州、惠州,福建永定,广西博白等地,他们到达“南洋”后,大部分在山区从事种植和采矿业。《城头更鼓打五更》是马来西亚著名客家山歌手丘惠中⑱丘惠中,1942年出生于马来西亚霹雳州美罗,不幸于2021年9月25日病逝,其父约于1921年从广东蕉岭前往马来西亚。演唱的一首“过番歌”⑲“过番歌”指的是以“下南洋”为内容的歌曲总称。“过番歌”的长短不一,有长篇叙事的说唱,也有短小抒情的山歌、小调。因“下南洋”的华人来自不同的方言区,所以,“过番歌”有闽南话、潮汕话、广府话、客家话、海南话等不同方言版本。,歌词为七言四句体,曲调采用的是梅州蕉岭的长潭山歌,音域较广,由mi、la、do、re、mi、sol、la构成,羽调式,旋律进行中运用了四度、五度、六度、七度各种跳进,与级进相结合,表现了一种难舍、惆怅、徘徊、倾诉、低落、平复的起伏跌宕心情,歌词中的“闰年闰月都有闰,样般就无闰五更”更是唱出了“下南洋”的百般无奈(见谱例1)。

谱例1 《城头更鼓打五更》⑳根据《丘惠中客家山歌讲唱辑》CD同名曲记谱,内部资料,2003年。;丘惠中演唱;刘富琳记谱

华人抵达异国他乡后,一方面人生地不熟,往往投靠亲友同乡等,以亲缘、地缘、方言为纽带居住在一起,长期以来便形成了福建人(闽南人)、广东人(广府人)、潮州人、客家人、海南人等不同地域方言的居住格局;另一方面殖民当局为了更好地管理不同族群,采取“分而治之”政策,把华人、马来人、印度人分开居住,一是避免不同族群之间带来矛盾,二是担心居住在一起后团结起来反抗。殖民当局的最大目的是保持社会长期稳定,为其带来源源不断的财富,因此他们也愿意华人聚居在一起。事实上,这种居住格局对族群保持原有生活习俗、传统文化等起到了很好的保护作用,所以华人文化在东南亚得到了较好发展,客家山歌在客家族群中也得到较好传唱。

由于“下南洋”的客家人大部分是贫穷百姓,甚少有关客家山歌的记载。根据黄贤强等对新加坡陈波生、高华昌、张振兴、张昭英等人的采访㉑黄贤强主编:《新加坡客家》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第220-222页。,20世纪30年代在新加坡客家人聚居的德光岛上有客家山歌演唱,三四十年代在今尼诰大道、美芝路一带的海边堤岸上也有客家人演唱山歌。因为山歌的内容以男女爱情为多,有些甚至还带有调情味,所以有些人认为低俗、影响不好,招来非议,故演唱的人越来越少。至20世纪50年代,山歌活动转移到了加冷河畔的独立桥一带,芽笼的“繁华世界”也常举办山歌活动。此外,20世纪50年代新加坡广播电台丽的呼声每周一次(有时二次)播放客家山歌或山歌剧,唱片来自中国。

马来西亚的客家山歌情况如何呢?张吉安采访丘惠中时,他回忆了小时候的客家山歌情形,“上世纪四五十年代,正值马来西亚锡矿业的黄金时期… …那时候客家人不是住山区就是住矿区,平时没有什么娱乐,就是唱山歌,尤其是在矿场工作的妇人家,像他的妈妈一样,虽然没念过什么书,但山歌唱得非常好”㉒同注⑪,第93页。。雪隆嘉应会馆合唱团团长赖美容也回忆说㉓2021年7月1日电话采访。,其公公于1937年南下吉隆坡卖中草药,为招揽生意,他把中草药名编成歌词,用客家山歌演唱,边走边唱。客家山歌除了在劳作、闲暇时演唱外,在节假日、集会等场合也唱,如1951年2月13日《南洋商报》刊登了署名可今的《农历元旦一日记》,记录了作者年初一晚在吉隆坡体育馆观看客家山歌比赛的事情,因当晚人山人海,作者没有进到馆内。

20世纪50年代以前,唱山歌在新、马客家人中广为流行,但是1951年发生了一个禁唱、停播事件。1951年10月3日在新加坡“快乐世界”体育馆举行了三晚的“客家山歌大赛”:

快乐世界体育馆将于十月三日起,一连三夜,从九时至十一时举行客家山歌大比赛。

… …此次参加比赛者计有二男三女,均系全马一时之上选。……比赛者虽在台上互相歌唱调情,但台下听众如对此道有兴趣者,亦可起而与台上男女相对答,以增乐趣… …㉔《客家山歌大比赛》,《南洋商报》,1951年9月27日,第5版。

从20世纪20年代开始,新加坡陆续建起了供大众娱乐的游艺场,游艺场内有供戏曲、歌舞等表演的舞台以及游玩、餐饮等其他设施,集休闲娱乐于一体,深受大众喜欢。当时较大的游艺场有“新世界”“欢乐园”“大世界”“快乐世界”等四个。

比赛结束后三天,1951年10月8日《星洲日报》刊登了《港崇正总会等函广播台停播山歌节目》的消息及函件,这是香港崇正总会等客属团体致函丽的呼声和香港电台停播客家山歌、改播汉剧以及增加客家话时事广播的请求,停播的原因是客家山歌“词句俚俗,音哀调怪”。香港停播客家山歌与新加坡“快乐世界”体育馆举办客家山歌比赛应该没有直接关系,但由于刊登在《星洲日报》上,对新、马的客家山歌活动一定会带来影响。

(本报香港专讯)本港崇正总会,嘉属商会,及惠阳商会等客属团体对于丽的呼声及港广播电台所播放之“客家山歌”,认为词句俚俗,音哀调怪,使五十余万之留港客籍人士,不惟漠然不生兴趣,且有不快之感,又以时事广播并无客语,亦感遗憾,前联系去函请求改善,已分别接获复函接受指陈,由本月一日开始,已删去上述节目,代以汉剧播唱,至增加客语时事报告一节,亦允代陈政府采纳此议。㉕《港崇正总会等函广播台停播山歌节目》,《星洲日报》,1951年10月8日,第4版。

限于篇幅,崇正总会函及电台复函略。

接着,1951年10月16日在新加坡“大世界”广东戏院设立了“客家歌坛”。

客家山歌对唱,最近出现本坡游艺场及歌台中,一时客籍同侨大感兴趣,莫不以一听故乡山歌为慰,大世界内广东戏院所设之客家歌坛,定今晚八时开幕,除该坛原有之马六甲、马口、芙蓉、加影、吉隆坡、怡保等之歌员之外,并聘本坡著名山歌专家林亚英等八位参加唱出梅县松口大埔等各地标准山歌,并聘有音乐伴奏,对唱时将加插化装表情及客语笑剧,诚为星洲艺坛之首创,该台每晚演唱时,欢迎来宾随时参加对答云。㉖《“客家歌坛”今晚开幕》,《南洋商报》,1951年10月16日,第6版。

大凡山歌都与男女爱情有关,演唱一般在山间野外,而新加坡城镇化程度较高,以商业为主,人们多在市镇街巷往来,有些人觉得在公园、游艺场等公共场所演唱山歌不好,于是向南洋客属总会反映情况,南洋客属总会于1951年10月21日在《南洋商报》发表声明:

本会接各方来函,据云:“近有无聊份子竟敢利诱一般客属无知男妇,居然在公众场所设坛赛唱,不伦不类之所谓‘客家山歌’,令人闻之作呕,不寒而栗,其诱奸诲淫,伤风败俗,实有污玷客属名誉,请本会立即设法制止,而挽颓风”等语,佥谓该函所言各节,确实至理,盖此风一长,则廉耻沦丧,世风日下,影响社会非常重大,议决,先行着人调查真相,然后具函请求各地娱乐场主及有关方面,共同负责制止之。㉗《认客家山歌赛唱有伤风化拟查禁之》,《南洋商报》,1951年10月21日,第5版。

1951年10月24日,《星洲日报》刊登《客属总会分函各游艺场停唱客家山歌,促丽的呼声取消广播山歌节目,请全马各地客属公会负责制止》㉘《客属总会分函各游艺场停唱客家山歌,促丽的呼声取消广播山歌节目,请全马各地客属公会负责制止》,《星洲日报》,1951年10月24日,第5版。的公告及致各地公会、丽的呼声、游艺场的函,要求各地禁唱、电台停播客家山歌。10月25日,《星洲日报》报道了丽的呼声接受停播的决定和大世界游艺场已停唱山歌的消息㉙《丽的呼声接受客总劝告决定停播“山歌”节目,大世界游艺场亦已无山歌演唱》,《星洲日报》,1951年10月25日,第5版。,但同日丽的呼声在《南洋商报》刊文,对南洋客属总会指责播出的客家山歌“词意鄙褒,俗不可耐,闻之令人讨厌”予以了否认㉚《丽的呼声函复客属总会,希举办真正优美山歌演唱,否认所播山歌“词意鄙褒”》,《南洋商报》,1951年10月25日,第5版。。

1951年11月14日,《南洋商报》报道了十余处客属公会回复客属总会的消息,各地公会均表示赞成禁唱、停播客家山歌的决定,并刊登了巨港客属公会的复函:

敬启者,顷接贵会来函,藉悉,关于各游艺场所,播唱客家山歌事,原来鄙俚之词,不堪入耳,有时在山场,旷野之间,听者不多,情有可原,今竟在万商云集,华洋杂居之处,稠人广众之中,引吭高歌,声传四海,其玷辱客属名誉,诚非浅鲜,来函所述,共同负责制止,本会极表赞同,相应函复查照,为荷,此致新加坡客属总会止巨港客属公会理事长萧尉谨启。一九五一年十一月三日。㉛《客家山歌将绝唱,十余处客属公会函复客属总会均赞成阻止演唱,以挽颓风》,《南洋商报》,1951年11月14日,第7版。

巨港是印度尼西亚苏门答腊岛上的一个重要城市,看来禁唱、停播客家山歌不仅限于香港、新加坡、马来西亚,甚至还扩大到了印度尼西亚。

然而,社会上也有反对的声音,1951年11月14日,《星洲日报》发表了署名纯盦的文章㉜纯盦:《我对于〈客家山歌〉之文学观点》,《星洲日报》,1951年11月14日,第10版。,作者从诗经追溯了山歌的历史渊源,认为客家山歌因其地域性和太平天国革命的影响而广为流传,并举客籍诗人宋湘、黄遵宪、胡曦等人受山歌影响而创作诗歌以及钟敬文、陈穆如等搜集客家山歌的事迹,高度肯定了山歌的艺术人文价值,同时也指出了客家山歌应去芜存菁、注意社会风尚。

虽然南洋客属总会的这一决议对客家山歌在新加坡、马来西亚以及印度尼西亚等东南亚地区的传唱带来一定影响,但并非“黄文”“张文”所说的“空白”。经查,1953年6月,为庆祝英女皇加冕大典,马来亚广播电台前往各新村小镇采访,报道各地盛况,其中6月5日18点播放了采访叶纪兰的录音及其演唱的客家山歌㉝《联合邦新村小镇庆冕活动》,《南洋商报》,1953年6月5日,第11版。。1955年,马六甲客属公会举办春节宴会,钟士杰演唱山歌助兴㉞《欢迎各州乡贤庆祝春节》,《南洋商报》,1955年2月8日,第11版。;劳勿快乐游艺场举办业余男女歌唱比赛,其中张协□㉟该字模糊,辨认不清。演唱客家山歌获次奖㊱《劳勿快乐游艺场业余男女歌唱比赛》,《南洋商报》,1955年2月9日,第11版。;5月联合邦大选召开民众大会,现场有人演唱客家山歌助兴,歌词内容是倾诉工友之苦和劳工神圣,号召工友们团结起来参加代表劳苦阶级的劳工党㊲《联合邦大选期近》,《南洋商报》,1955年5月31日,第11版。。1956年中秋节期间,吉隆坡举办了客家山歌比赛:“经过两晚之各展歌喉,业已分出高下,结果:梅县组——第一名黄鸿英,第二名刘三妹,第三名余聚。惠州组——第一名叶纪兰,第二名罗妹,第三名骆莲。”㊳《隆中华游艺场举办山歌比赛》,《星洲日报》,1956年9月23日,第11版。马六甲客属公会举行中秋联欢,也演唱客家山歌助兴㊴《甲客属公会中秋夜联欢》,《南洋商报》,1956年9月24日,第12版。。1958年,星洲什货行举行春节联欢会,有客家山歌演唱㊵《星洲什货行举行春节联欢会》,《南洋商报》,1958年3月2日,第8版。;甲洞客家公会庆祝中秋佳节,青年俱乐部举行山歌大会串,邀请了文华、庄顺、高珍演唱客家山歌助兴㊶《甲洞青年俱乐部中秋节演唱山歌》,《南洋商报》,1958年9月29日,第14版。。1960年7月26日13:15—14:00,新加坡电台播放了客家山歌《英台回家》《送郎过番歌》《娥眉月》《怪事歌》《叹五更》等㊷《丽的呼声节目》,《南洋商报》,1960年7月26日,第13版。。1962年,合众银行关丹分行设宴款待各界,客属公会主席朱华连演唱客家山歌助兴㊸《合众银行关丹分行设盛宴招待各界》,《星洲日报》,1962年11月30日,第13版。。新加坡康乐亭建在海滨,夜晚常有市民前往休闲娱乐,“偶然有三五个老者,围坐成一个小圆圈,趁兴地唱起客家山歌来了,一唱一和,十分动听。”㊹周月英:《康乐亭夜景》,《星洲日报》,1963年2月17日,第16版。1963年4月间,电影世纪公司拍摄的首部以客家人采矿为背景的“二战”片《黑金》在大坡大华戏院和加东奥迪安上演,该片三首插曲中有二首客家山歌㊺《国泰机构推出“黑金”将举办山歌比赛》,《南洋商报》,1963年4月2日,第13版。,上映后反响甚佳,从4月20日开始,为配合《黑金》放映,电影公司还专门举办了山歌比赛活动,参赛者一百多人,冠军获得者将优先在吉隆坡表演,同时还可以在公司拍摄的第二部歌舞片中扮演角色,与丽风唱片公司长期签约等㊻《电影世纪推出“黑金”后筹拍彩片歌舞片》,《南洋商报》,1963年4月21日,第13版。。1963年10月5日,为庆祝中秋节,居銮南区加拉巴沙威举行客家山歌演唱活动㊼《各地马华暨马青团热烈庆祝中秋佳节》,《南洋商报》,1963年10月5日,第13版。。1964年8月15日,马来西亚电台拟播客家山歌还登报广征人才:“马来西亚电台(新加坡)华文部,最近拟增加客家山歌节目,特征求客籍艺人参加录音;如对客家山歌有心得,而欲一展天才者,请即与电台职员梁润森或陈昭容女士接洽… …”㊽《电台拟增客家山歌节目,征求艺人录音》,《南洋商报》,1964年8月15日,第19版。1964年12月22日至26日,在亚罗士打大世界吡叻台举办了年度华语男女歌唱比赛及“黄梅调与山歌男女歌唱公开赛”,举办的目的是因为“本地青年颇受欧风西雨之影响,多酷好黄色歌曲,麻醉自己”㊾《亚罗士打飞龙旅行及派报社定下月廿二日举办歌唱比赛》,《星洲日报》,1964年11月2日,第14版。。1965年春节,马来西亚电台(新加坡)华文部还特别准备了一连数日的新年节目,其中2月2日(年初一)9:40开始为“客家新年山歌”,这也是本地民间歌手首次在电台演唱㊿《农历新年期间播送特备节目》,《南洋商报》,1965年1月29日,第7版。。1965年5月12日晚,第一部以梅县真实故事改编的客家山歌风情片《风雨亭》在小坡美芝律新娱乐戏院独家上映,特别邀请了电台山歌手黄玉兰、刘山、林蔚初随片登台演唱山歌《风雨亭新娱乐明优先献映》,《南洋商报》,1965年5月11日,第12版。。新山首都菜社大酒店于1965年9月9日起设特选午餐歌台,众多歌星驻店演唱,其中客家山歌手黄□该字模糊,辨认不清。曾获得马来亚客家山歌业余比赛冠军《新山首都菜社大酒店今日起设特选午餐,歌台演唱阵容加强》,《南洋商报》,1965年9月9日,第10版。。1966年锡米山马华支会暨青年团举行元宵联欢晚会,其中有演唱客家山歌《锡米山马华马青庆元宵节》,《星洲日报》,1966年2月9日,第14版。。1966年至1974年间,新加坡“第四广播网”每周四晚上10:15—10:30播放“客家山歌”,1977年改为晚上10:10—10:30根据《南洋商报》《星洲日报》刊登的电台节目预告整理而成。。1967年2月9日(年初一)10:15—10:30,新加坡广播电台播放客家山歌——新年特辑歌曲《迎春接福》《新年进步》《新加坡广播电台农历新年特备节目》,《南洋商报》,1967年2月8日,第19版。,等等。综上可见,1951年后客家山歌在新加坡、马来西亚并没有真正禁唱和停播,仍有活动,导致客家山歌日渐式微甚至停滞的重要原因是新、马在政治、经济、教育等方面发生了一系列重大变革。

首先,在政治上。随着1957年马来亚联邦独立和1965年新加坡建国,华人的身份突然由“落叶归根”的华侨变成了“落地生根”的华人,在这过程中,华人为争取国籍、公民权等与殖民当局和马来族展开了艰苦激烈的斗争。新加坡的情况,华人虽然是全国第一大民族,一直占总人口的75%左右,但由于受国家意识和地处马来西亚、印度尼西亚二大马来族群之间以及国际关系等错综复杂因素的影响,从建国伊始便倾向“西化”,直到1986年成立“宗乡会馆联合会”后出现了一股“寻根热”,各方言族群才逐渐开始恢复母语文化活动,如1989年,南洋客属总会在举办成立60周年庆祝活动时,邀请了梅州著名客家山歌手汤明哲、张振坤、徐秋菊等演唱客家山歌《新颖客家山歌获赞赏》,《联合晚报》,1989年8月26日,第2版。,受到客属乡亲的热烈欢迎。马来西亚的情况,华人虽然是第二大民族,但第一大民族的马来族在政治上享有特权,而华人在经济上占有优势,长期以来导致了两大民族的矛盾,从而影响了华人文化的发展处于一种自生自灭的边缘状态,直到1990年国家对华人政策作出了调整,各项事业才得以较好发展,客家山歌也逐渐得到恢复。

其次,在经济上。新加坡建国后的首要任务是发展经济,不断推进城市化建设,特别是“组屋计划”拆散了早期华人以血缘、地域、方言为主的居住格局,为促进民族团结,华人被分散居住在与马、印族等一起的“组屋”社区,打破了原来较好继承保护族群文化的居住格局。马来西亚的华人从殖民时期到1969年“五一三事件”1969年,马来西亚举行第三次选举,华人反对党获胜。5月13日晚,华人游行庆祝,引起马来人的不满,导致冲突流血并蔓延全国,该事件被称为“五一三事件”。爆发,在经济上一直优于马来人,“五一三事件”爆发后,1970年马来西亚开始实施长达二十年的“新经济政策”,该政策实际上是约束华人发展,直接影响了华人的日常生活,除了在信仰仪式上所用的音乐外,人们无暇顾及对生存发展影响不大的其他传统音乐,因为生存是根本。1990年,随着“国家宏愿计划”和“马华一家亲”的提出,马、华族群关系得到缓和,经济得到发展,文化的恢复得以可能。

再次,在教育上。新加坡的国语是马来语,官方语言是英语。1979年,为了促进华人各方言族群之间的交流,形成统一共识,政府发起了“多讲华语、少讲方言”的“华语运动”,电台、电视台等禁播方言节目,在政府部门、学校以及公共场所等推广普通话,导致年青一代不懂方言,这是造成新加坡各方言传统文化式微的又一重要原因。马来西亚独立后,马来语是国语和官方语言,因曾是英殖民地,英语为第二语言,也是学校的必修课。政府一直限制华文教育,华人为此努力抗争,至今,马来西亚是除中国本土外,唯一一个在海外保留从小学到大学完整华文教育体系的国家,但是由于受马来语、英语等多语言的影响,年青一代对方言的了解甚少,因而也造成方言文化发展的困境。

二、客家山歌在新加坡、马来西亚的现状

新加坡建国后,经过十几年的发展,20世纪80年代跻身于世界发达国家行列,被誉为“亚洲四小龙”之一,以1986年“宗乡会馆联合会”的成立为契机,开始重视华人文化的继承发扬。另外,中国的“改革开放”进入80年代,经济得到较大发展,新加坡与中国的联系也日益加强,特别是1990年新加坡与中国建立外交关系后,两国在政经文教等各方面的交流更加频繁,两地乡亲往来密切,风俗民情一脉相承。

2002年,在梁肇辉、张昭英等的发起推动下,新加坡应和会馆率先开办了客家歌唱班,推广客家山歌。2004年,茶阳(大埔)会馆在谢世康、邬国盛等的组织领导下也开办了客家歌唱班,且在同年举办了首届“客家歌唱观摩会”历届观摩会的名称略有不同,第一届是“客家歌唱观摩会”,第二届是“客家歌曲演唱观摩会”,第三届、第五届、第六届是“客家歌谣演唱观摩会”,第四届、第七至第十二届为“客家歌谣观摩会”。(简称“观摩会”),引起客家族群的热烈反响和积极响应,此后,新加坡的客属会馆陆续开办歌唱班。“观摩会”自2004年举办以来,截至2019年已举办十二届。(见表1)

表1 新加坡历届“客家歌谣观摩会”情况一览表根据历届“观摩会”特刊资料整理而成。

表1 新加坡历届“客家歌谣观摩会”情况一览表根据历届“观摩会”特刊资料整理而成。

?

“观摩会”冠以“客家歌谣”是因为演唱的曲目不仅有传统客家山歌,还有创作的客家山歌风格歌曲和流行音乐风格的客语歌曲以及一般创作歌曲、流行歌曲等,众所周知,新加坡是一个多种族、现代化、城市化国家,歌曲风格的多样化可以更好地满足新加坡多元社会的需要。举办“观摩会”的目的也正因为在多元化、现代化的发展过程中,年青一代客家人对方言和族群意识逐渐淡化,老一辈想通过演唱客家山歌的方式来吸引他们继承和发扬传统文化,加强身份认同和族群意识,如节目单上所说“作为客家人,我们一直在思考到底谁是客家人?怎样才算是客家人?怎样才能最好地认识客家文化?我们认为最简单的方法就是从‘说客家话,唱客家歌,吃客家菜’做起”《第三届客家歌谣演唱观摩会纪念特辑》,内部资料,2006年,第2页。。举办的意义,一是培养下一代对母语文化的兴趣,继承发扬客家精神,二是加强不同族群间的了解,增加互信,达到多种族和睦共处。

“观摩会”以集体演唱为主,参加历届“观摩会”的有新加坡二十余家客属会馆及应邀来自中国梅州、惠州、博白、桂林、台湾的嘉宾和团体,马来西亚吉隆坡、雪隆、新山,印度尼西亚廖岛等地客属会馆。演唱形式有清唱、合唱,还有卡拉OK。参加者除了大部分客家籍外,也有一些非客家籍华人。

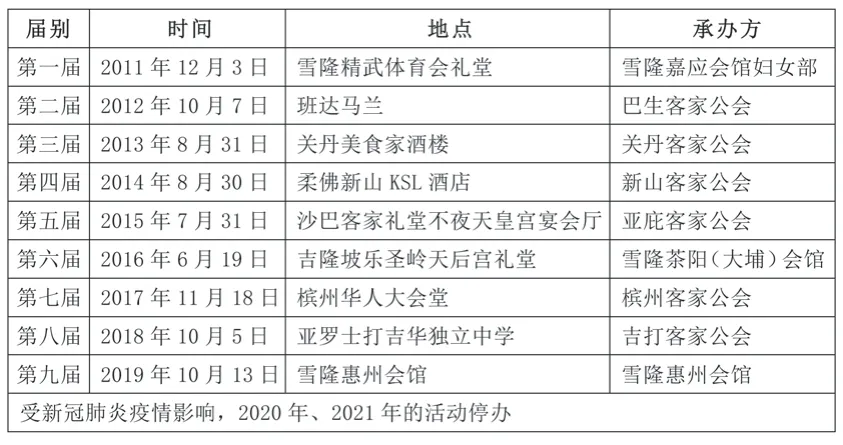

马来西亚的客家人较新加坡多且分布广,客属会馆有二大组织,一是地缘性的,即由来自同一地区的人员组成,如嘉应会馆、惠州会馆、永定会馆等,因来自梅州地区的客家人较多,梅州古称嘉应,故会馆名称“嘉应会馆”,全国有一个“嘉应会馆联合会”,简称“嘉联会”。二是族群性的,即由来自不同地区的客家人组成,如客家公会,为了联络全国各地客属会馆,1978年成立了一个全国性的“马来西亚客家公会联合会”,简称“客联会”。地缘性的“嘉联会”与族群性的“客联会”既独立又相互联系,与此相应的是马来西亚的客家山歌活动也有二个:一个是由“嘉联会”组织的“‘嘉联杯’全国客家传统山歌及客家流行歌曲比赛”(简称“嘉联杯”),另一个是由“客联会”组织的“全国客家歌乐节”(简称“歌乐节”)。2008年,“嘉联会”率先举办了第一届“嘉联杯”,每年举办一届,至2019年已举办十一届(见表2)。2011年,“客联会”举办了第一届“歌乐节”,每年举办一届,至2019年已举办九届(见表3)。

表2 马来西亚历届“‘嘉联杯’全国客家传统山歌及客家流行歌曲比赛”情况一览表根据历届“嘉联杯”特刊资料整理而成。

表2 马来西亚历届“‘嘉联杯’全国客家传统山歌及客家流行歌曲比赛”情况一览表根据历届“嘉联杯”特刊资料整理而成。

?

表3 马来西亚历届“全国客家歌乐节”情况一览表根据历届“歌乐节”特刊资料整理而成。

表3 马来西亚历届“全国客家歌乐节”情况一览表根据历届“歌乐节”特刊资料整理而成。

?

“嘉联杯”是一个比赛活动,参赛者必须由嘉联各属会推荐(客家籍),年龄16岁以上,演唱的曲目要求客家山歌或创作的客家歌谣《第一届“嘉联杯”全国客家传统山歌及客家流行歌曲比赛特辑》,内部资料,2008年,第12页。。演唱形式除清唱外,用伴奏带或钢琴等伴奏。比赛评出冠、亚、季、殿军和优秀选手篇幅所限,获奖名单略。,分别给予奖金和奖杯。活动由“嘉联会”组织、妇女组实施,各地嘉应会馆及妇女组承办。经费来自马来西亚、新加坡客属会馆和客籍贤达捐助。评委主要由马、新两国客家山歌前辈丘惠中、周玡君、梁肇辉、邬国盛、李丽珍、李荣德等担任。参加历届的选手来自全国近三十家嘉应会馆。

“歌乐节”举办的宗旨是宣传、推广、发扬客家歌曲,发掘客家歌曲演唱、创作人才。演唱的歌曲包括传统客家山歌、歌谣和客语流行歌曲等。活动的目的是凝聚客家族群力量,积极推广和发扬客家文化。参加“歌乐节”的团体除了马来西亚的客属会馆外,还邀请来自新加坡的客属会馆以及台湾地区的雾峰欢乐合唱团等。演唱方式有独唱、对唱、小组唱、合唱,用清唱或伴奏。活动由“客联会”组织、妇女部实施,各地客家公会及妇女组承办。经费由承办方、客属会馆和个人捐助,规定从首届开始必须留存二万令吉令吉为马来西亚货币单位。给下一届承办方,参加会馆必须赞助五百令吉作为活动资金,稳定的资金来源为活动的持续开展提供了重要保障。

目前,新加坡、马来西亚的客家山歌除了以上三大活动外,在春节、元宵节、中秋节、馆庆、庙会、美食节、文化节等节日庆典、聚会活动上也常常演唱。

三、新加坡、马来西亚传唱的客家山歌曲目

以上三大活动演唱的曲目大致分为传统客家山歌、创作的客家山歌风格歌曲、创作的流行音乐风格客语歌曲、一般创作歌曲、流行歌曲和根据马来民歌填词的客语歌曲六类,其中以创作的客家山歌风格的歌曲演唱最多,其次是传统客家山歌和创作的流行音乐风格客语歌曲在“歌乐节”上流行音乐风格的客语歌曲较多。,以上三类歌曲基本上用客家话演唱,达到了“说客家话,唱客家歌”的目的。

由于历史和地理的关系,马来西亚与新加坡的交流密切,新加坡的“观摩会”和马来西亚的“歌乐节”互相邀请对方参加,而新加坡的客家山歌活动开展得较早,为马来西亚方面提供了曲谱、音响资料和举办活动的经验等,两国演唱的曲目也很多相同,下面是部分演唱频率较高的曲目。

1.传统山歌类,如《长潭水,水流长》《客家妹子爱唱歌》《落水天》《有好山歌溜等来》《客家山歌特出名》《八月十五光华华》《一树难开两样花》《十月怀胎》《劝善歌(五句板)》等;2.创作的客家山歌风格歌曲类,如《月光光》《哦嗨一声歌成河》《山歌越唱越精神》《喜事好运滚滚来》《家乡有条风雨桥》《客家迎客来》《又唱新山歌》《岭岗情歌》等;3.创作的流行风格客语歌曲类,如《客家本色》《南洋月光光》《新加坡姑娘》《涯系客家人》《客家人系有料》《得闲来坐聊》《麻介都起价》等;4.一般创作歌曲类,如《梅江,故乡的河》《梅州,我的家乡》《客家,我心灵的故乡》《土楼情》《客家情》《圆圆的土楼,圆圆的情》等;5.流行歌曲类,如《岁月》《皇天不负苦心人》《本本是英雄》《英雄泪》《乡情是酒爱是金》等;6.根据马来民歌填词类,如《Rasa sayang唱山歌》等。

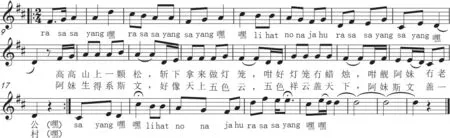

在此介绍一首广为流传的根据马来传统民歌“班顿”填词的《Rasa sayang唱山歌》,班顿为七言四句,隔句押韵,一二句常用比兴手法,与客家山歌相似。“rasa sayang”是马来语“感觉到心动了”的意思,另一句“lihat nona jahu”的大意是“看见遥远的姑娘”,歌曲的首尾用马来语演唱,中间填上七言四句的客家山歌歌词,成为一首马来民歌与客家山歌相结合的情歌。该曲旋律突出mi——fa、si——do小二度与mi——sol、do——mi、si——re的大小三度进行,一字一音,全曲欢快活泼、诙谐有趣,常在各种喜庆、聚会场合演唱。(见谱例2)

谱例2 《Rasa sayang唱山歌》《第六届客家歌谣演唱观摩会纪念特辑》,内部资料,2009年,第14页。;张振兴、李丽珍记谱

四、新加坡、马来西亚客家山歌的传承方式

客家山歌是早期新加坡、马来西亚客家人寄托相思、抒发情感、休闲娱乐的方式之一,传承方式主要通过客家族群内的口传心授,1951年的禁唱、停播事件特别是20世纪60年代后,新、马在政治、经济、教育等方面发生的重大变革使客家山歌的发展进入低谷,造成青黄不接,80年代后局面得到逐步改变。虽然马来西亚部分会馆于20世纪90年代成立了合唱团,但限于当时缺乏客家山歌的传授者,演唱的都是一般合唱歌曲,真正推动客家山歌在新、马的发展是从2002年新加坡应和会馆开办山歌班和2004年新加坡茶阳(大埔)会馆举办首届“客家歌唱观摩会”后,激起了新加坡客家人对客家山歌的热情,随后带动了马来西亚客家山歌的发展,并相继举办“嘉联杯”和“歌乐节”活动,时至今日进入一个新的发展阶段。

可以说2002年是客家山歌在新、马传承的一个新开端,此前以族群内的自发传承为主,此后以会馆组织的传承为主,会馆担负起了传承的重要任务。目前,新加坡、马来西亚客属会馆组织的客家山歌传承活动有以下几个特点:1.常态化的练习时间,通常一周一次;2.固定的练习场所,一般在会馆;3.参加者以客家籍六十岁以上人士为多,也有个别年轻人和非客家籍华人,其中部分人员同时参加多个会馆的活动;4.有专任教师担任指导,但传统客家山歌出身的老师少,大部分毕业于专业音乐院校,接受过西洋音乐教育;5.学习方法基本采用西洋音乐的教学模式,一般按照呼吸练习、发声练习、演唱歌曲、表演排练等环节进行;6.较多用钢琴或电子琴伴奏,清唱较少;7.演唱曲目除前述六类外,特别需要适合新加坡、马来西亚多元化、现代化发展的创作的客家山歌风格歌曲。会馆除了组织以上演唱活动外,还不定期邀请中国大陆的客家山歌名家举办音乐会、讲座等,对提高新加坡、马来西亚客家山歌的演唱水平与继承发扬客家文化起到了积极作用。

结 语

客家山歌随着客家人“下南洋”而传播到了新加坡、马来西亚,这是客家人在异国他乡寄托相思、抒发情感、休闲娱乐的方式之一。虽然1951年的禁唱、停播事件对新加坡、马来西亚甚至印度尼西亚的客家山歌传唱带来一定影响,但并未造成“空白”,其后的马来西亚独立、新加坡建国在政治、经济、教育等方面发生的一系列重大变革则是导致客家山歌日渐式微的重要原因。20世纪80年代,随着新加坡的经济发展,开始重视华族方言传统文化。1990年,马来西亚提出“国家宏愿计划”和“马华一家亲”,调整对华族政策,华族的传统文化逐步得到恢复。2002年后,客家山歌在新加坡、马来西亚进入了一个新的发展阶段,新加坡“客家歌谣观摩会”和马来西亚“‘嘉联杯’全国客家传统山歌及客家流行歌曲比赛”“全国客家歌乐节”先后举办,各客属会馆客家山歌歌唱班相继开办,会馆担负起了传承的重要任务。

新加坡、马来西亚的客家山歌是一种移民文化,必然受到居住国各种因素的影响,传承会遇到一定困难。首先,最大的问题是语言。目前,20世纪60年代以前出生的客家裔可以听、说客家话,70年代以后出生的就逐渐减少,工作、生活通用的语言是英语、马来语和普通话,如果不会听、说客家话,传承客家山歌就成了无本之木,所以要传承客家山歌,首先,要从听、说客家话开始,这也是新加坡、马来西亚客属会馆举办客家山歌活动的一个重要原因。其次,缺乏师资。尤其缺乏能够教唱传统客家山歌的老师,原有的几位或年事已高、或身体欠佳已无法教唱。再次,演唱曲目。目前“观摩会”“嘉联杯”“歌乐节”上演唱的曲目重复较多,显得单调。针对以上问题,一方面族群要有自觉意识;另一方面,作为祖籍(原乡)的我国有关部门可以提供必要的支持和帮助,让客家山歌在新加坡、马来西亚以及海外客家人中继承发扬。