“结果型”检察民事公益诉讼地域管辖制度之建构

2022-10-10张嘉军

张嘉军

一、问题的提出

《民事诉讼法》第55条和《英雄烈士保护法》第25条规定我国检察民事公益诉讼的案件类型主要是环境公益诉讼、消费公益诉讼和英烈保护公益诉讼等,但没有规定检察民事公益诉讼地域管辖问题。之前最高人民法院发布的《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》(以下简称《实施办法》)中对此有所涉及,其第5条规定,检察民事公益诉讼地域管辖为侵权行为发生地、损害结果地或者被告住所地法院。但是《实施办法》仅在特定试点法院适用,并不能在全国普遍实施。真正意义上可以在全国普遍实施的检察民事公益诉讼地域管辖制度是在最高人民法院和最高人民检察院联合发布的《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《检察公益诉讼解释》)中规定的,其第5条规定,检察民事公益诉讼案件由侵权行为地或被告住所地法院管辖。再结合最高人民法院发布的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《民事诉讼法解释》)第24条可知,检察民事公益诉讼案件地域管辖法院是侵权行为实施地、侵权结果发生地或被告住所地中级人民法院。

当下侵权行为诉讼特殊地域管辖的立法体系采取“一般原则+特别规定” 模式,即在民事诉讼法中对一般性侵权行为诉讼地域管辖进行原则性规定,在大量司法解释对较为特殊的侵权行为诉讼地域管辖进行特别规定。《民事诉讼法》第28条的原则性规定是“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”,第29、30条对交通运输事故侵权纠纷案件和船舶碰撞事故侵权纠纷案件地域管辖做了特别规定,其他特殊侵权行为诉讼地域管辖都在大量司法解释中规定的。诸如《民事诉讼法解释》第25—27条就对信息网络侵权纠纷案件,产品、服务质量不合格侵权纠纷案件,保全不当侵权纠纷案件的地域管辖进行了特别规定。据此逻辑,作为侵权行为特殊类型案件的检察民事公益诉讼,也应在司法解释中对其地域管辖进行特别规定。但是《检察公益诉讼解释》仅对检察民事公益诉讼地域管辖做了原则性规定,即由侵权行为地或者被告住所地法院管辖。这显然与“一般原则+特别规定” 模式相悖。至于为何《检察公益诉讼解释》未作出更为明确具体的特别规定,并未有官方的解释。或许是因为公益诉讼是一系列案件的组合,包括环境公益诉讼、消费公益诉讼、英烈保护公益诉讼等,在一个司法解释中对每一类公益诉讼地域管辖都一一列举性详细规定,并不方便;而且在另外两个司法解释——《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》和《最高人民法院关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》中对环境公益诉讼和消费公益诉讼的地域管辖进行了规定,此时再对每一类检察公益诉讼的地域管辖在《检察公益诉讼解释》中进行规定,似有重复规定之嫌(1)诸如在潮州市中级人民法院民事判决书(2018)粤51民初127号、清远市中级人民法院民事判决书(2019)粤18民初2号、衢州市中级人民法院民事判决书(2019)浙08民初504号等判决书中都援引《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》的相关规定作为判决的依据,即为明证。;更何况当前全国检察系统正在积极进行公益诉讼案件范围的“等外”探索(2)现在全国检察系统正在进行检察公益诉讼等外探索,积极扩张检察公益诉讼的案件范围。《全国人大代表李叶红:要做好公益诉讼“等”外探索大文章》,中国检察网:http://www. ajxxgk.jcy.gov. cn/llzw/pjc/202001/t20200106_452053.shtml,最后访问时间:2022年8月15日;《湖北:办理“等”外领域公益诉讼案件558件》,正义网:http://www. jcrb.com/procuratorate/jcpd/202001/t20200115_2101241.html,最后访问时间:2022年8月15日。,未来会有更多不同种类的公益诉讼出现,现今就在《检察公益诉讼解释》中对每一类公益诉讼地域管辖都进行明确具体规定并不现实。由此来看,这样的规定有其正当性和合理性。

而问题在于,检察民事公益诉讼地域管辖的原则性规定在司法实践中运行如何?当下检察民事公益诉讼地域管辖连接点的设定是否凸显了检察公益诉讼实践的特性?在检察民事公益诉讼司法实践中,地域管辖的确定是以“侵权行为实施地”“侵权结果发生地”还是 “被告住所地”为导向或中心?不仅需要从理论和逻辑推演中寻找答案,更需要结合当前检察公益诉讼司法实践中特别是大量检察民事公益诉讼的裁判进行回应。

二、我国检察民事公益诉讼地域管辖的实证观察

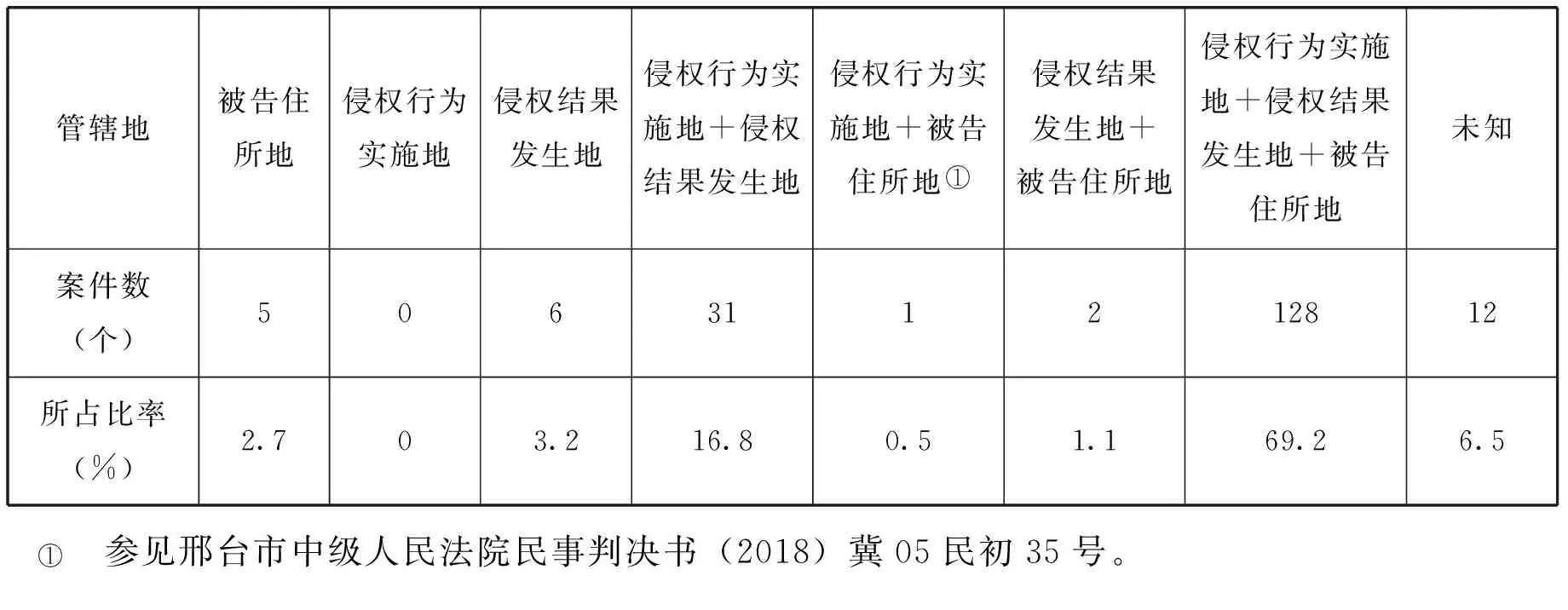

侵权行为诉讼地域管辖的连接点主要有侵权行为实施地、侵权结果发生地或被告住所地。以上三个连接点可以进一步组合为如下几种模式:一是三合一模式,即侵权行为实施地、侵权结果发生地和被告住所地三者合一;二是二合一模式,即其中的两个连接点合一;三是三分离模式,即侵权行为实施地、侵权结果发生地和被告住所地三者完全分离。为了客观展现侵权行为诉讼案件三个连接节点在司法实践中的具体适用情况,笔者对检察民事公益诉讼2017年入法之后的案件进行了检索(3)检索下载时间为2020年1月24日。尽管2015年全国部分省市开展了检察公益诉讼试点,但是该时期仅为试点,该期间的案件并不具有代表性和全面性,为此笔者仅以检察公益诉讼正式写入立法之后的案件为分析样本。,在“裁判文书网”中输入“检察民事公益诉讼”共检索到2017年0件、2018年71件、2019年120件,经过甄别将不属于公益诉讼的案件(4)参见宁波海事法院民事判决书(2019)浙72民初808号。剔除掉后,2018年有效案件69个,2019年有效案件116个,合计185个。基于以上样本,检察民事公益诉讼地域管辖连接点的统计数据(5)对于部分案件从裁判文书上无法判断该法院管辖连接点的案件,以“未知”作为统计项。如表1:

表1 检察民事公益诉讼地域管辖连接点统计

根据上表,除“未知”连接点的案件外,以“侵权行为实施地+侵权结果发生地+被告住所地”即三合一为连接点的案件最多,有128个,占比69.2%;以“侵权行为实施地+侵权结果发生地”二合一为连接点的案件排名第二,有31个,占比16.8%;单纯以“被告住所地”为连接点的案件有5个,占比2.7%;但是以“侵权行为实施地+被告住所地”二合一为连接点的有1个案件,占比0.5%。单纯以“侵权行为实施地”为连接点的为0个案件。由上述分析发现:

第一,多数案件的“侵权行为实施地”“侵权结果发生地”和“被告住所地”三个连接点是重合的,这类情况占所统计案件总数的69.2%。质言之,在检察民事公益诉讼中,绝大部分的案件是三个连接点重合的,并未分离。这主要是因为很多侵权行为诉讼的“侵权行为实施地”“侵权结果发生地”和“被告住所地”都在同一个辖区内。

第二,相当多的侵权纠纷案件“侵权行为实施地”和“侵权结果发生地”并存,这类案件占所统计案件总数的16.8%。如果再将“侵权行为实施地”“侵权结果发生地”和“被告住所地”三个连接点重合的数字计算在内的话,“侵权行为实施地”和“侵权结果发生地”并存的案件就高达159个,占所统计案件总数的85.9%。即绝大部分检察民事公益诉讼案案件的侵权行为实施地与侵权行为结果发生地是并存的。因为就常规的侵权行为而言,在侵权行为实施时,侵权结果也同时发生,二者发生在同一辖区。

第三,单纯以“侵权行为实施地”或者以“侵权行为实施地+被告住所地”为地域管辖连接点的案件很少。从理论预设上而言,在侵权行为诉讼中,单纯以“侵权行为实施地”或者以“侵权行为实施地+被告住所地”为地域管辖连接点的案件,有现实发生的可能性。但是鉴于检察公益诉讼的特殊性,偏偏在这类案件中以这两种连接点作为确定管辖标准的可能性非常小。至于为何如此,笔者将在下文做详细的阐释。

第四,统计数据显示有5个案件单纯以“被告住所地”作为确定管辖法院的标准。但是需要指出的是,这5个案件都是裁定书(6)参见广东省高级人民法院民事裁定书(2019)粤民终1553号、蚌埠市中级人民法院民事裁定书(2019)皖03民初14号、呼和浩特市中级人民法院民事裁定书(2018)内01民初241号、海南省高级人民法院民事裁定书(2019)琼民终178号、衢州市中级人民法院民事裁定书(2019)浙08民初506号。,因为裁定对案件事实的描述过于简单而无法准确判定是否为侵权行为实施地或者侵权行为结果发生地,而仅能依据裁定书上显示的被告人住所地来统计地域管辖的连接点。诸如“李永忠、蒋钦成固体废物污染责任纠纷二审民事裁定书”(7)广东省高级人民法院民事裁定书(2019)粤民终1553号。中,并未对案件的基本事实予以说明,因而无法判定该案的侵权行为实施地与侵权行为结果发生地;鉴于其在基本信息中对被告住所地有清楚显示,为此仅能以“被告住所地”作为法院管辖的连接点。如果这5个裁定书对案件基本事实有较为详细的阐释,能够准确判定该案件的侵权行为地的话,或许该案的地域管辖连接点并非仅为“被告住所地”。果真如此的话,单纯以“被告住所地”作为检察民事公益诉讼地域管辖连接点的案件也较为罕见。

根据三个连接点中何者在地域管辖法院确定中起关键性作用进而作为评判标准或核心要素,可以分为三种模型:一是以“侵权行为实施地”为核心要素,称为“实施型”;二是以“侵权结果发生地”为核心要素,称为“结果型”;三是以“被告住所地”为核心要素,称为“被告型”。检察民事公益诉讼地域管辖连接点无疑是以“结果型”为中心:上述统计中绝大部分案件都是以“侵权结果发生地”作为核心和关键性要素,无论是在案件数量最多的三合一案件中,还是居于案件数第二位的“侵权行为实施地+侵权结果发生地”二合一模式案件中,都离不开“侵权结果发生地”这一连接点。

或许有人会指出,这其中还有“侵权行为实施地”或者“被告住所地”两个连接点,并不能说“侵权结果发生地”连接点就是关键性和决定性因素。这样的质疑,有其合理性。但是我们尤其不能忽视的是,在上述统计中,“侵权行为实施地”“侵权行为实施地+被告住所地”这两种连接点的统计数据却为“0”和“1”。尽管统计发现也有1个案件管辖连接点为“侵权行为实施地+被告住所地”,但是该案中被告将邢台市的有毒废盐酸运至石家庄市的深泽县倾倒,尽管污染结果发生地在石家庄市的深泽县,可是其侵权实施行为是持续性的,并非必然为邢台市。因该案刑事处理在先,其中的三个被告都在邢台市监狱服刑。根据《民事诉讼法》第22条,“对被监禁的人提起的诉讼”由原告住所地法院管辖,为此,该案系因为刑事案件管辖导致的检察民事公益诉讼管辖异化的个案,并不具代表性。质言之,一定程度上而言,“侵权行为实施地”似乎并不能单独承担起作为检察民事公益诉讼确定地域管辖的关键性连接点。尽管统计数据显示有5个案件是单纯以“被告住所地”作为法院连接点,但是由前述可知,这5个案件能否独立以“被告住所地”作为法院连接点尚且存疑。相反,统计数据显示单纯以“侵权结果发生地”为管辖法院连接点的案件也有6个,尽管所占比率不大,但是其毕竟可以作为地域管辖连接点且独立存在。

基于此,由现有的数据来看,在检察民事公益诉讼案件中,其地域管辖确定的连接点是以“结果型”为中心或主导的,并非以“实施型”或“被告型”为中心或主导。质言之,在检察民事公益诉讼中,“侵权行为实施地”或者“被告住所地”更多的是在依附于“侵权结果发生地”这一连接点时才有存在的价值。

三、我国侵权行为诉讼地域管辖制度的再审视

我国检察民事公益诉讼地域管辖的制度规定导源于我国民事诉讼法对侵权行为诉讼地域管辖的一般性原则规定。我国民事诉讼法为何将“侵权行为实施地” “侵权行为结果发生地” “被告住所地”作为侵权行为诉讼地域管辖的连接点呢?这需要从我国民事诉讼侵权行为地域管辖历史演进中窥探其缘由。

1982年《民事诉讼法(试行)》并未将“被告住所地”作为侵权行为诉讼地域管辖的连接点,其第22条规定:“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地人民法院管辖。”侵权行为地的理解与当下基本一致,“侵权行为地包括侵权行为的发生地和侵权行为的结果地”,(8)西北政法学院科研处编:《中华人民共和国民事诉讼法(试行)注释》,1983年编,第32页。并不包括被告住所地法院。被告住所地作为侵权纠纷案件的地域管辖连接点是在1991年民事诉讼法修改时增加的,1991年《民事诉讼法》第29条规定,“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地法院或被告住所地人民法院管辖” 。1991年建构的侵权行为诉讼地域管辖制度(9)其中并非仅在侵权纠纷案件的地域管辖连接点中增加了“被告住所地”,而在合同纠纷案件地域管辖连接点中也增加了“被告住所地”这一连接点。参见马原主编:《民事诉讼法的修改与适用》,人民法院出版社1991年版,第23-24页。至今并未改变,这到底是时代的进步还是历史的倒退呢?这并不易于评判。但是值得思考的是:为何会增加“被告住所地”这一连接点?官方的解释是:“作这个修改是为了方便当事人诉讼和方便法院审理。因为如果只规定侵权行为地,不论是侵权行为发生地还是侵权后果发生地,都可能出现既不方便当事人诉讼,又不方便法院审理的情况,如在外临时工作时发生的侵权行为,双方又都已离开了侵权行为地,就会出现这种两不便的情况。加上了被告住所地以后,原告就可以选择到被告住所地的法院起诉,由被告住所地的人民法院管辖。”(10)同注⑩,第28-29页。也就是说,如此规定是为了便于原告起诉和便于法院审判。

就方便法院审理而言,除非需要法院以职权调查证据或者需要巡回审判外,对于任何案件的审理都不存在便利与否的问题。

就便于当事人起诉而言,这更多的是出于对一般性人身侵权案件的考虑:在人身侵权案件中,在当事人双方都离开了侵权行为实施地或侵权行为结果发生地时,再去侵权行为地任一法院起诉确实存在一定的不便利。但是这一前提是当事人双方的住所地都在同一个辖区,如果当事人双方并不在同一个辖区,且当事人原告与被告住所地、侵权行为实施地或侵权行为结果发生地距离大致相当的话,那么原告选择三者中任一法院去起诉又有何不同呢?更何况,对于原告而言,即使原告与被告的住所地恰恰在同一辖区,但是原告也并不一定会选择去这一法院起诉。当事人选择去哪一法院起诉的考量因素并非仅为法院空间位置的远近,还会考虑与这一法院的“关系”和“熟悉”程度,而这一点反倒在中国现实国情下是选择法院是不可回避的重要考量因素。增加“被告住所地”连接点的重要出发点是担心距离法院较远,不仅当事人起诉不便,而且还会增加当事人的诉讼成本。从这一角度来看,将被告住所地作为管辖法院连接点有其正当性。但是如果从证据收集和固定的角度而言,似乎到侵权行为实施地或者侵权结果发生地更为便利。或许这一点反倒是在当事人选择侵权案件管辖法院时考量的重要因素,毕竟“证据是诉讼的脊梁”。为此,除非当事人即原告与该法院有“亲密关系”,否则其与法院的空间距离并非其选择管辖法院的关键性因素。

即使上述理由能够成立,但这些理由并非一定契合除人身侵权案件之外的其他侵权行为诉讼。对于诸如交通运输事故侵权纠纷案件、船舶碰撞事故侵权纠纷案件、信息网络侵权纠纷案件等,上述将“被告住所地”作为连接点的理由未必契合。至少对于检察民事公益诉讼而言,上述将“被告住所地”作为地域管辖连接点的预设理由并不能成立:其一,就一般侵权案件特别是人身伤害案件而言,侵害的对象主要是自然人。而对于检察公益诉讼这一类特殊侵权案件来说,其侵犯的是国家利益或社会公共利益。就前者而言,作为被侵犯对象的自然人有可能在侵权行为地与被告住所地之间流动。就后者而言,被侵害的公共利益并不存在着从一地向另一地转移或走动的可能性,相反是长期固定在一定的空间区域内。

其二,就人身侵权案件而言,提起诉讼者一般为人身受到伤害的自然人,其可能会从经济性角度出发过多考虑起诉法院的空间距离,会计较诉讼成本的多少。但就检察公益诉讼案件的提起者——检察机关而言,与起诉法院的空间距离及其诉讼成本的大小当然也是其考虑的因素,但不是关键因素。如果检察机关在办案时,将办案成本和空间距离作为其首要考虑因素的话,那么检察机关内部经常使用的异地指定管辖制度就失去存在的基础和现实性。

四、侵权行为诉讼地域管辖建构的基本原理及其立法例

(一)一般地域管辖构建的原理

在英美法系与大陆法系中,一般地域管辖基本上都遵循“原告就被告”原则。拉丁语法律格言:“原告应当向被告的法院提起诉讼” ,“原告就被告”“是一项具有普遍性的规则,并且具有无可争议的永久性质” 。(11)[法]让·文森、塞尔日·金沙尔:《法国民事诉讼法要义》,罗结珍译,中国法制出版社2001年版,第393页。将一般地域管辖规则设计为“原告就被告”的基本原理是为了“保护被告”。

法国地域管辖的“原告就被告”一般原则的立法意图是为了保护被告(12)参见张卫平、陈刚:《法国民事诉讼法导论》,中国政法大学出版社1997年版,第43页。,这是因为“被告享有‘双重推定’利益:其一,所有的人在某种程度上都处于法律上的平衡地位,原则上,我们应当推定‘任何人不欠任何人的任何东西’。其二,‘表见情形’应当按照‘现实’情况来推定,直至有相反证据,才能推翻。例如,当某人掌握着某物或者可以支配、处分某物时,就应当推定该人是该物的所有权人。这样一来,如果某人想推翻这两项推定中的任何一项推定,就应当向将要对其提起的诉讼进行防卫的人的住所地法院提出证据,这是极其自然的。因为,将要进行防卫的人被认为是对提起诉讼的人的请求实施有理由的对抗” ,如若不然,“人们就有可能处于‘听任那些不诚实的原告摆布’的境地:原告可以将被告传唤至距离其住所地极为遥远的法院,这将造成被告无支付能力来偿还强加于他的路费”。(13)同注,第393页。“《德国民事诉讼法》涉及的有关普通审判籍的规定有利于被告。因为原告必须向与被告的住所地或者居住地地缘接近的法院起诉。这种照顾被告的做法是正当的,因为被告作为被攻击者被卷入了诉讼并且原告也占有了优势:他可以确定诉之攻击的时刻和方式。”(14)[德]汉斯-约阿希姆·穆泽拉克:《德国民事诉讼法基础教程》,周翠译,中国政法大学出版社2005年版,第25页。作为诉讼的启动者——原告而言,其在诉讼之初具有先天的优势,如果在一般地域管辖的设计上不置入保护被告的理念,那么很容易置被告于不利境地。“所以从维护被告利益立场出发,普通审判籍的确定采用‘原告就被告原则’。”(15)[韩]孙汉琦:《韩国民事诉讼法导论》,陈刚审译,中国法制出版社2010年版,第81-82页。

(二)侵权行为诉讼地域管辖建构的原理

从保护被告的角度建构一般地域管辖制度固然没错,“但是严格实施‘总是在被告定居地起诉’的原则可能会不合适,例如双方当事人的争议所指向的标的位于其他地方并且标的所在地法院可能对诉讼能够更简便、更节省费用地作出裁判”,“为此德国民事诉讼法在第20条及其之后几条所包含的许多特别的审判籍就使这种权衡正当化” 。(16)同注,第26页。管辖制度的设计并非仅仅考虑被告方的利益,还要权衡其他利益。为权衡各方利益的保护,特别是方便原告方诉讼,德国民事诉讼法专门设计了特殊地域管辖。这一方便原告方的特殊地域管辖设计的理念,并非就是为了方便原告到法院起诉,更主要是考虑方便原告收集和固定证据等。日本民事诉讼特殊地域管辖分为独立审判籍和关联审判籍。(17)独立审判籍是指与其他案件无关的、在该案件中本来就获得认可的特别审判籍。而关联审判籍则是基于与其他案件的关联而产生的特别审判籍。即独立审判籍的管辖连接点是固定的,法律有明确规定;而对关联审判籍而言,因一个诉中有多个诉讼请求,对于这请求合并后的管辖如何确定问题。参见[日]新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版,第75-78页。独立审判籍“均是从方便当事人诉讼的角度作出的规定”,诸如《日本新民事诉讼法》第5条第12号规定,不动产所在地的裁判籍,这是为了方便证据资料收集;第5条第14号规定,继承权的争议由被继承人死亡时的住所地的裁判所审理,主要考虑的也是方便收集证据资料。(18)参见[日]伊藤真:《民事诉讼法》,北京大学出版社2019年版,第54页。一般地域管辖设计是以保护被告、防止无辜的被告免受原告任性起诉的侵害为目的,而特殊地域管辖制度设计考虑的是,在原告属于弱势受害人时,如何便于其诉讼,特别是如何收集固定证据材料。基于这样的考虑,韩国特殊地域管辖的设计,“原则上是以与案件、证据接近及密切的地点为标准” 。(19)同注,第81-82页。

各国特殊地域管辖制度具体设计特别是连接点的确定出现了分野,以是否与一般地域管辖彻底割裂为标准,具体分为两种模式:一种是分离模式,即在特殊地域管辖的设计上彻底摒弃被告住所地这一连接点,与一般地域管辖制度彻底分割开来。诸如《德国民事诉讼法》第20-29条分别对现有居留地的特别审判籍、营业所的特别审判籍、社员资格的特别审判籍、财产和诉讼标的的特别审判籍、抚养事件的特别审判籍等都一一予以规定,(20)参见《德意志联邦共和国民事诉讼法》,谢怀栻译,中国法制出版社2001年版,第4-6页。这些规定基本上都是遵循便于原告收集固定证据原则,在地域管辖连接点的设计上更注重诉讼标的及证据与管辖法院之间的远近关系。另一种是融合模式,即其在特殊地域管辖制度的设计上,并未与一般地域管辖彻底割裂开来,在考虑其他连接点的同时,继续保留了被告住所地这一连接点。法国也同样发现一般地域管辖在连接点的设计上过于保护被告的做法在有些案件中对原告不利,为此在特殊地域管辖建构时,赋予了原告的选择权,既允许原告向被告住所地法院起诉,还允许其在诉讼标的所在地法院起诉等。“法律也为这一原则性规定设置了两种例外:第一种例外是指,法律有可能指定被告居所地法院以外的特定法院为管辖法院……而这一规则具有强制性。第二种类型的例外是指,通过对原则性规定的灵活运用,法律为原告设置了一种选择权,为其提供在两个或数个法院之间进行选择(选择管辖规则)的可能,在这些法院中间也可以有被告居所地法院。”(21)同注,第397页。法国在特殊地域管辖连接点的设计上并未彻底与一般地域管辖区别开来,依然将“被告住所地”作为管辖的连接点。其设计的理念就在于方便原告诉讼的同时,又赋予原告自由选择权,如此一来,“这些法院中的任何一个法院都可以以最快最节约的方式执行审前准备措施,而这类案件中,审前准备措施往往是经常必要的(调查、鉴定等等)” 。(22)同注,第407页法国在设计地域管辖连接点上也强调地域管辖法院的设计要注重对证据收集调查的便利性和效率性等。

侵权纠纷案件在特殊地域管辖的设计上也要考虑法院对案件审理的便利性,尤其是法院对案件现场勘察等的便利性。如一个交通事故案件,往往“为了释明事故过程可能需要法院的现场查验,虽然这可以委托给诉讼法院的一名成员或者当地法院来进行,但如果可能的话为了更好地了解应由裁判法院的全体成员实施” 。(23)同注,第26页。即在侵权纠纷地域管辖的设计上要考虑原告收集证据的便利性和效率性以及法院证据调查的方便性。

(三)侵权行为诉讼地域管辖的立法例

在分离模式下,又存在两种不同的做法。一种是德日的“二选模式”,即将“侵权行为实施地”和“侵权结果发生地”作为地域管辖连接点。诸如德国对于侵权行为产生的所有请求权,审判行为地确定。“侵犯”既可能发生在行为地也可能发生在结果地。(24)[德]罗森贝克、施瓦布、戈特瓦尔德:《德国民事诉讼法》,李大雪译,中国法制出版社2007年版,第219页。不过,在德国针对环境污染侵权纠纷案件则由“造成损害的设备所在地法院专属管辖”,其“旨在将所有被害人的诉讼捆绑在一起,以便能够在统一的证据调查之后作出裁判” 。但是该规定仅针对环境侵权纠纷,并不涉及消费侵权纠纷和英烈保护侵权纠纷案件。为此,笔者在讨论德国侵权纠纷案件管辖时,仅选取一般意义上侵权行为地域管辖作为比较的立法例。日本关于侵权行为的诉讼,由“侵权行为发生地”法院管辖。(25)《日本新民事诉讼法》,白绿铉编译,中国法制出版社2000年版,第34页。原告就侵权行为提起诉讼时,可以向侵权行为地法院起诉。侵权行为地和结果发生地不同的,构成审判籍竞合,此种情形下,原告可以选择向侵权行为地或结果发生地的法院提起诉讼。(26)同注,第81-83页。另一种是“单一模式”,即仅将侵权结果发生地作为连接点。诸如美国规定“侵权行为造成损害地视为适当的起诉地”。(27)沈达明:《比较民事诉讼法初论》,中国法制出版社2002年版,第75页。美国的做法其实属于专属管辖。

在融合模式下,侵权纠纷地域管辖连接点并未排斥“被告住所地”这一要素,依然将其作为地域管辖连接点之一。融合模式的代表就是法国,“除了被告居住地法院外,原告可以向‘损害事实发生地’法院或者受到的‘损害发生’(地)在其辖区内的法院提起诉讼” 。(28)同注,第406页。即在法国侵权纠纷地域管辖的设计上,在兼顾对原告利益保护的同时,还考虑对被告的保护,防止原告肆意起诉导致对被告的不当侵害。

五、我国检察民事公益诉讼地域管辖制度之重塑

(一)基本理念与模式的重塑

肇始于陕甘宁边区的“便利于当事人诉讼和便利于法院审理”的“两便原则”,对我国司法制度的建设有根深蒂固的影响。(29)参见刘晓涌:《乡村人民法庭研究》,武汉大学2011年博士学位论文,第45-72页。在我国民事诉讼管辖制度的建构上也概莫能外。这一原则在1982年《民事诉讼法(试行)》建构管辖制度时就作为指导思想,“划分民事诉讼管辖,是一项复杂而细致的工作,必须遵循以下原则来进行:①要有利于生产,有利于‘四化建设’;②方便群众诉讼;③便于人民法院进行审理,也便于人民法院裁定、判决后交付执行” 。(30)同注⑨,第25页。在“两便原则”指导下,1982年《民事诉讼法(试行)》规定了侵权行为诉讼由侵权行为实施地或侵权行为结果发生地法院管辖。我国1991年《民事诉讼法》同样遵循“两便原则”的指导。(31)同注⑩,第16-17页。但却在1982年民事诉讼法(试行)基础上增加了“被告住所地”这一连接点。如此的做法,或许就是“既要有原则的确定性,又有一定的灵活性”原则在侵权行为诉讼地域管辖设计上的现实体现。无论如何,有一点是明确的,即我国在建构侵权行为诉讼地域管辖时所坚持的“两便原则”,更多的是强调方便当事人起诉和方便法院审理与执行。这一点恰恰与两大法系其他国家建构特殊地域管辖的出发点不同,后者更为注重当事人收集固定证据以及法院证据调查的方便性和效率性,在地域管辖连接点的设计上更关心诉讼标的及证据等与管辖法院之间的密切程度,而非强调当事人是否方便起诉以及法院是否方便审理和执行。我国坚持“两便原则”并无不妥,但问题在于过于强调了起诉和法院审理与执行的便利性,而对当事人收集证据、法院调查证据的便利性和效率性,以及诉讼标的与管辖法院的密切程度关注不够。为此,在未来我国侵权行为诉讼地域管辖的重构上应当在“两便原则”中注入对当事人证据收集以及法院证据调查的便利性和效率性等因素,将诉讼标的以及证据与法院之间空间距离的密切程度作为核心和关键性要素。

从侵权纠纷地域管辖设计的模式上看,两大法系主要有两种模式即“分离模式”和“融合模式”。前者又包括以德日为代表的“二选模式”和以美国为代表的“单一模式”,后者以法国为代表。我国与法国的“融合模式”基本一致,都是将侵权行为实施地、侵权行为结果发生地或被告住所地作为法院管辖的连接点。至于“分离模式”和“融合模式”具体何者优何者劣,并不易评判。检察民事公益诉讼地域管辖特别是连接点的设计尤其应当考虑检察公益诉讼自身的运行规律以及检察机关办案的特性,在重构时要凸显检察公益诉讼司法实践的现实需要。

(二)重塑的基本内容

有学者认为,我国将地域管辖界分为一般地域管辖和特殊地域管辖的二分架构模式并不合理,在其所依存的社会根基已经发生重大变化、特别是在“原告就被告原则”已经衰落的背景下,容易导致一般地域管辖与特别管辖关系的混乱,这样的架构具有理念性缺陷和功能上的错位,再保持一般性的管辖标准已无实际意义。为此,应当在制度设计上取消二元架构,废除一般管辖与特别管辖的分类,应以被告住所地和诉讼请求所依据的事实发生地法院管辖。(32)参见孙邦清:《民事诉讼管辖制度研究》,中国政法大学出版社2008年版,第140-143页。该观点主张取消一般地域管辖,建立一个对于所有案件都适用的地域管辖规则。该思路确有见地,但忽视了一般地域管辖与特殊地域管辖建构的不同理念,以及两大法系特别是大陆法系国家都存在着一般地域管辖和特殊地域管辖界分的二元架构,时至今日也并未出现哪一个国家彻底取消了一般地域管辖;此外,该观点仅是从宏观层面提出了地域管辖的统一标准,并未针对合同纠纷案件、侵权纠纷案件等各具特色的案件类型提出具体的管辖标准。

至于检察民事公益诉讼地域管辖应当如何设定,目前学术界讨论不多。相反,学术界探讨较多者,却是普通民事公益诉讼地域管辖。对生态环境公益诉讼地域管辖,有学者建议“应以侵害行为发生地作为管辖法院”。(33)李树森、张猛:《大气污染公益诉讼第一案的“四大难”——以“中环联诉德州振华案”为视角》,载《中华环境》2015年第5期,第61-63页。还有学者“建议将采取预防污染措施地增加为管辖连接点,具体可以表述为:环境公益诉讼由污染发生地或者损害结果地、采取预防污染措施地人民法院管辖”。(34)肖建国、黄忠顺:《环境公益诉讼基本问题研究》,载《法律适用》2013年第9期,第8-14页。对于消费者公益诉讼地域管辖问题,有学者建议“我国以原告住所地法院管辖为宜……即如果经原告同意,也可将案件移送被告住所地法院管辖”。(35)陶建国:《消费者公益诉讼研究》,人民出版社2013年版,第328页。上述环境公益诉讼地域管辖的建议,基本上是以侵权行为发生地即侵权行为实施地或结果发生地为管辖的连接点。当然也有观点将“采取预防污染措施地”作为连接点,但是试想:如果侵权行为并未发生,在“采取预防污染措施地”能够提起公益诉讼吗?如果侵权行为发生了,这一“采取预防污染措施地”要么是“侵权行为实施地”,要么是“侵权结果发生地”,那么再以“采取预防污染措施地”作为提起公益诉讼的地域管辖连接点还有何实际意义?显然将“采取预防污染措施地”作为地域管辖连接点的观点并不可取。至于消费者公益诉讼的地域管辖应原则上由原告住所地法院管辖的观点,混淆了一般地域管辖与特殊地域管辖的关系,“被告就原告”系一般地域管辖的例外。而消费者公益诉讼在性质上属侵权行为,为此应适用侵权行为这一特殊地域管辖的规则——即侵权行为地或被告住所地法院,并不能适用“被告就原告”这一一般地域管辖的例外规则。至于检察民事公益诉讼的地域管辖,有人指出“环境公益诉讼中,环境侵权行为所引起的环境公益损害具有一定的地域性和群体性,检察机关的管辖范围应以环境侵权行为的发生地决定环境公益诉讼的地域管辖为基本原则”。(36)杨洪吉、张洛:《检察机关提起环境公益诉讼制度程序问题研究》,载《中国检察官》2018年第5期,第14-16页。该观点系专门针对检察民事公益诉讼地域管辖,且其建议也并未将“被告住所地”作为管辖的连接点,这与两大法系侵权行为诉讼地域管辖建构的原理契合。但是该观点仅针对环境公益诉讼,并未论及消费者公益诉讼和英烈保护公益诉讼。

至于检察民事公益诉讼地域管辖应当如何重构,鉴于公益诉讼系一系列案件的组合,为此,笔者认为,应当在遵循侵权行为诉讼特殊地域管辖建构的基本原理下,结合我国当下检察民事公益诉讼地域管辖司法实践的现实特别是有关检察民事公益诉讼裁判中对地域管辖认定的基本规律,建构一个统一适用于所有检察公益诉讼案件的地域管辖规则,不再针对不同种类的检察公益诉讼分别规定。前已论及,从理论上而言,基于侵权行为诉讼地域管辖的三个连接点在确定地域管辖法院时何者处于核心或主导地位,可以分为“实施型” “结果型”和“被告型”三种模型。而由检察民事公益诉讼地域管辖的实证观察发现,当下检察民事公益诉讼地域管辖以“结果型”为主导或中心,其他两个连接点“侵权行为实施地”或“被告住所地”更多依附于“侵权结果发生地”这一连接点。基于此,笔者认为,我国未来检察民事公益诉讼地域管辖制度的设计应坚持以“结果型”为中心来具体建构。

就侵权行为诉讼地域管辖连接点的几何组合来看,“结果型”又包括以下四个亚型(见表2):

表2 侵权行为诉讼地域管辖“结果型”连接点的具体模型

“结果型”的四个模型中,只有Ⅰ型是“侵权行为结果发生地”独立存在,可以被称为“纯结果型”,而其他的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型中,侵权行为结果发生地与被告住所地或侵权行为实施地发生一定程度竞合,可被称为“混合结果型”。现在的问题是,如果要建构“结果型”检察民事公益诉讼地域管辖制度,应选择这四个亚型中哪一个作为建构的标准呢?这需要从司法实践和理论逻辑双重层面,对被告住所地、侵权行为实施地这两个连接点在检察民事公益诉讼地域管辖的确定过程中到底具有何种作用以及二者存在的现实必要性予以分析和考察。鉴于在Ⅱ、Ⅲ型中何者处于主导地位易于评判,而且在区分了这两个亚型中何者处于主导地位后,在Ⅳ型中何者处于主导或中心则不证自明。

第一,关于连接点“被告住所地”。“被告住所地”往往会与侵权行为发生地即侵权行为实施地、侵权结果发生地并存,且在多数情况下都是如此。这一点由前述检察民事公益诉讼地域管辖连接点的统计数据可以证明。不过,被告住所地与侵权行为实施地或结果发生地也会分离。这又存在两种情形:一是“被告住所地”与“侵权行为实施地和结果发生地”发生分离。诸如在“曾永华名誉权纠纷”一案(37)参见中山市中级人民法院民事判决书(2019)粤20民初104号。中,被告住所地——四川省泸州市泸县就与侵权行为实地地和结果发生地广东省中山市分离。二是“被告住所地和侵权行为实施地”与“侵权行为结果发生地”相分离。诸如在“绩溪县板桥水力发电总站水污染责任纠纷”案件(38)参见宣城市中级人民法院民事判决书(2019)皖18民终132号。中,“被告住所地和侵权行为实施地”绩溪县就与“侵权行为结果发生地”旌德县相分离。

当被告住所地与侵权行为地并未分离而位于Ⅱ型时,被告住所地往往被侵权行为结果发生地这一连接点所吸收或遮蔽。其一,由前述对检察民事公益诉讼地域管辖连接点统计数据显示,被告住所地独立作为这类案件地域管辖连接点的概率极低,而且“被告住所地+侵权行为实施地”作为连接点的案件也不多,相反,侵权行为结果发生地却可以独立作为该类案件的地域管辖连接点。其二,在上述的“曾永华名誉权纠纷”一案中,被告住所地与侵权行为实施地和结果发生地分离时,是侵权行为实施地和结果发生地的广东省中山市人民检察院向广东省中山市中级人民法院提起公益诉讼,而非是向被告住所地的四川省泸州市中级人民法院提起诉讼。同样在上述“绩溪县板桥水力发电总站水污染责任纠纷”案件中,是“侵权结果发生地”的旌德县人民检察院向旌德县人民法院提起公益诉讼,而不是向“被告住所地与侵权行为实施地”的绩溪县人民法院起诉。其三,从理论预设角度来分析,当“被告住所地”与“侵权结果发生地”分离时,假设“被告住所地”在甲地,“侵权结果发生地”在乙地,那么作为甲地的检察机关而言,因为侵权行为并未在其辖区内发生,其在甲地法院对侵权行为人提起公益诉讼的动力不够。相反,作为侵权行为结果发生地的乙地检察机关而言,其具有提起公益诉讼的内在动力和迫切需求,因为该侵权行为侵害了其所在辖区的国家利益或者社会公共利益。尽管如此,此时乙地检察机关会舍近求远地选择去“被告住所地”甲地法院提起诉讼吗?显然不会。理性的检察机关当然会在乙地法院即“侵权结果发生地”法院提起公益诉讼。基于司法实践的实证以及理论预设的分析发现,在检察民事公益诉讼案件中,作为地域管辖连接点的“被告住所地”,独立存在的空间或必要性都较小,其在确定管辖法院中的作用或显示度往往被侵权结果发生地所吸收或遮蔽。

第二,关于连接点“侵权行为实施地”。基于前述检察民事公益诉讼地域管辖连接点的统计数据发现,当侵权行为发生时,其实施地与结果发生地往往同时并存。不过也存在二者分离的状态,诸如在“监利温氏畜牧有限公司、杨本新环境污染责任纠纷”一案中(39)参见岳阳市中级人民法院民事裁定书(2019)湘06民初235号。,侵权行为实施地在湖北省监利县,而侵权结果发生地却在湖南省岳阳市云溪区。在侵权行为实地与侵权行为结果发生地二者竞合即处于“结果型”的Ⅲ型时,更多的是“侵权结果发生地”吸收或遮蔽了“侵权行为实施地”这一连接点。其一,在前述的统计数据中已经看到,“侵权行为实施地”独立作为地域管辖连接点的案例较为罕见,相反“侵权结果发生地”却不少。其二,在上述“监利温氏畜牧有限公司、杨本新环境污染责任纠纷”中,对此案审理的是“侵权结果发生地”的湖南省岳阳市法院而非“侵权行为实施地”的湖北省荆州市法院。此即为明证。其三,在当“侵权行为实施地”与“侵权结果发生地”二者分离时,假设“侵权行为实施地”在甲地,“侵权结果发生地”在乙地,假使甲地检察机关有在甲地提起公益诉讼的愿望,但因造成侵害后果的是在乙地,其仅能到结果发生地的乙地去调查收集对乙地国家利益或者社会公共利益造成损害的证据,之后再回到甲地法院提起诉讼。这多少有点“跨区抓贼”的感觉。既然如此,直接由侵权结果发生地的乙地检察机关提起诉讼岂不是更好?侵权结果发生地的乙地检察机关,首先具有提起公益诉讼的内在动力,因为该侵权行为侵害了其所在辖区的国家利益或者社会公共利益。而且乙地的检察机关也仅能在乙地法院起诉而不会舍近求远地去“侵权行为实施地”的甲地法院提起诉讼。其四,有些侵权行为诉讼案件的侵权行为实施地是无法准确判断的。诸如“博罗县加得力油料有限公司、刘尾环境污染责任纠纷”一案(40)参见来宾市中级人民法院民事判决书(2018)桂13民初39号。中,被告非法将广东省惠州市博罗县加得力油料有限公司的废酸油渣跨越桂粤两地运输至广西壮族自治区来宾市兴宾区境内,对来宾市兴宾区造成严重污染。此案的侵权行为实施地是在广东省惠州市博罗县,还是在从广东向广西运输的途中,抑或来广西宾市兴宾区?这个不易判断。但是侵权行为结果发生地则是非常明确的,即为广西来宾市兴宾区。当然本案的管辖法院就为侵权结果发生地——来宾市法院。

基于上述对“结果型”的Ⅱ、Ⅲ型分析发现,无论是“被告住所地”还是“侵权行为实施地”,独立存在的实际空间都较小,二者更多依附于“侵权结果发生地”这一连接点而存在。既然如此,当三者处于Ⅳ型时,“被告住所地”或“侵权行为实施地”也不会成为主导或中心,也更多被“侵权结果发生地”所吸收或遮蔽。基于此,在我国检察民事公益诉讼地域管辖重构中可以考虑去除“侵权行为实施地”和“被告住所地”两个连接点,由侵权结果发生地法院管辖,即以“结果型”中的Ⅰ型为标准来建构检察民事公益诉讼的地域管辖。

在检察民事公益诉讼地域管辖实现了以“纯结果型”为中心的建构之后,那么对于跨区域的公益诉讼案件是否也应如此呢?对此,有学者建议“但跨省市的河流污染以及海洋环境污染案件由海事法院管辖”。(41)同注,第8-14页。另有学者建议“地域管辖除在基本的民事侵权行为地管辖原则和行政被告所在地管辖原则以外,探索建立跨区域环境公益诉讼专门管辖机制,以破除地方保护主义,维护法律的统一正确实施”。(42)同注,第14-16页。检察公益诉讼案件目前主要包括环境公益诉讼、消费公益诉讼和英烈保护公益诉讼等三类,在这三类公益诉讼中,消费者公益诉讼和英烈保护公益诉讼并不涉及跨区域问题,仅有环境公益诉讼中部分案件涉及跨区域问题。笔者认为,对于消费公益诉讼、英烈保护公益诉讼以及部分并不涉及跨区域的公益诉讼案件依然按照“纯结果型”检察公益诉讼地域管辖制度处理,由侵权行为结果发生地法院管辖;而对于涉及跨区域的环境公益诉讼案件,诸如涉及黄河流域、长江流域的民事公益诉讼案件等,可以考虑实行集中管辖。对此,可以由最高人民检察院与最高人民法院联合出台相关司法解释或通知,确定由专门检察机关办理,并由专门法院审理。在这些流域涉及的省份内各自确定一个检察院和法院负责提起和审理这一类案件,有海事法院的省份可以确定由海事法院集中管辖,没有海事法院的省份可以确定由铁路法院集中管辖。

结 语

当前学界对于地域管辖特别是特殊地域管辖的关注有限,而且并未对此提出根本性、结构性的改革方案。特别是在对特殊地域管辖的连接点上,这一格式化的、公式化的连接点对于不同类型的案件而言,是否科学合理、是否契合该类案件司法实践的现实等鲜有深入的探讨和根本性反思。当前,侵权行为诉讼地域管辖的三个连接点的设计与检察公益诉讼司法实践的现实并不完全契合,也并未考虑检察机关的性质及其工作方式上的特殊性。实践中,检察机关在提起公益诉讼时,更关注其所在辖区内国家利益和社会公共利益保护的急迫性和及时性,在地域管辖法院的选择上更多以“侵权行为结果”为导向。传统固化的侵权行为地域管辖制度并非“放诸四海而皆准”的普适规则,至少在检察公益诉讼上就出现了偏差。在特殊地域管辖制度的建构上过多依赖于一个通用的一般性规则并不现实,而应针对不同的案件类型建构凸显其自身特性的相应规则。这需要扎根于司法实践,从丰富的现实经验中汲取改革的依据和力量源泉,让司法实践成为倒逼特殊地域管辖制度改革的原动力。唯有如此,方能建构带有浓郁新时代气息的特殊地域管辖的现代化体系。