股前外侧Flow-through皮瓣的临床应用

2022-10-09史君王晓乐支振亚赵志坚

史君,王晓乐,支振亚,赵志坚

(商丘市第一人民医院 急诊创伤外科,河南 商丘 476000)

1984年徐传达等教授首先报道了股前外侧皮瓣(ALTF)的解剖[1],Song 等[2]在同年报道了股前外侧皮瓣在临床中的应用。做为“万能皮瓣”,具有供区隐蔽、切取面积大、血管蒂较恒定、不影响供区肢体功能等优点。将股前外侧皮瓣的优势与Flow-through相结合,针对不同创面进行修复[3],能够吻合皮瓣远端血管,恢复受区远端血供[4]。随着皮瓣技术的发展,该皮瓣逐渐被临床推广使用。回顾性分析我院2013年10月-2020年10月收治的12例四肢软组织缺损应用股前外侧Flow-through皮瓣修复重建患者的临床资料,并总结治疗经验,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组12例,男8例,女4例;年龄15~56岁,平均37.6岁。交通事故伤6例,机器绞伤4例,烧伤1例,瘢痕1例。创面缺损面积:8.0 cm×4.0 cm~20.0 cm×8.0 cm;前臂4例,肘部2例,小腿5例,足踝部1例。急诊入院患者予清创+固定骨折+VSD负压吸引,二期行皮瓣修复重建。门诊入院的患者,一期切除瘢痕后重建。

1.2 手术方法

术前准备:急诊患者入院后行术前准备,清创、止血、内固定或者外固定骨折,创面给予VSD负压吸引、抗生素应用等对症治疗。门诊入院患者排除手术禁忌证,二期手术时,再次清创或清除瘢痕至正常组织,显露受区血管的远近端,测量创面距离。

皮瓣设计及切取:患者取仰卧位,自髂前上棘至髌骨外上缘作一连线(髂髌线),以髂髌线的中点为圆心,以髂髌线为轴线,根据创面部位的面积及形状设计皮瓣。皮瓣的内侧缘不超过髂前上棘至髌骨上缘中点的连线。自皮瓣的内侧缘切开,由远向近,切开皮肤、皮下及筋膜,临时缝合固定切开部位,避免组织分离。牵开深筋膜,分离股外侧肌及股直肌间隙,显露旋股外动脉、静脉及降支,明确穿支血管的数量和位置等。根据受区的需要,选择合适长度带有远近端血管的穿支做为血管蒂[2]。

皮瓣修复:将皮瓣修整,与受区周边固定数针,明确血管蒂顺畅、血管的方向正确,分别吻合皮瓣与受区的远近端动脉及伴行静脉。缝合皮瓣于受区,留置负压引流。供区直接缝合,留置负压引流。

术后处理:术后观察皮瓣的血运,1周内给予抗凝、解痉、预防感染等治疗,注意保暖、定期换药,引流量低于30 mL拔出负压吸引。术后14 d拆除皮瓣缝线,供区因皮肤张力问题,可在3~4周拆线。

术后1个月、3个月到病房随访,随后改为门诊或电话随访。观察皮瓣色泽、形态、厚薄等,如皮瓣较厚可在术后6~9个月进行修薄。同时指导患者供区及受区肢体的功能康复训练。

2 结果

本组12例皮瓣均成活。术后2周拆除皮瓣缝线,3~4周拆除供区缝线,1例供区皮肤缝合后张力略大,出现皮缘部分坏死,定期换药后切口愈合,皮瓣的外形、质地良好,患者满意。

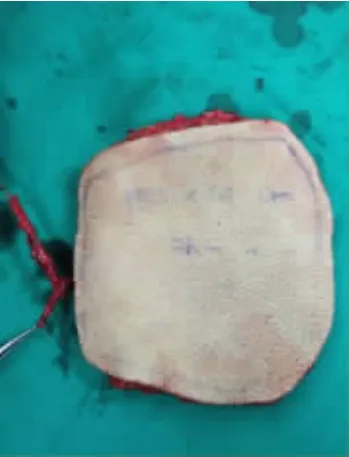

典型病例:患者女,20岁,曾患溃疡性结肠炎并使用糖皮质激素治疗,右腕部烫伤后导致创面迁延不愈,反复换药清创;溃疡性结肠炎经胃肠外科行根治术后,右腕部瘢痕愈合,与屈肌腱粘连。术前患肢的尺动脉搏动较弱,桡动脉搏动良好。瘢痕切除后软组织缺损面积:12.0 cm×7.0 cm,术中确认尺动脉在腕部近端变细,与周围组织粘连,将尺动脉分离,变细部位切除,以尺动脉为受区血管,采用股前外侧Flow-through皮瓣修复,将股前外侧动脉降支及伴行静脉与尺动脉及伴行静脉的远近端吻合。手术顺利,术后皮瓣成活良好。因供区皮肤直接缝合后张力略大,部分皮缘坏死,经换药后愈合(图1-10)。

图1 术前瘢痕创面掌侧

图2 术前瘢痕创面背侧

图3 皮瓣设计

图4 皮瓣切取

图5 皮瓣修复

图6 皮瓣修复

图7 术后1个月外观

图8 术后1个月外观

图9 术后6个月外观

图10 术后6个月外观

3 讨论

3.1 四肢大面积软组织缺损修复方式的选择

各种原因致四肢软组织缺损临床较为常见,在治疗方式的选择上,多采用长期换药或VSD负压吸引,待创面软组织床稳定后给予植皮。但植皮有不耐磨、色素沉着、挛缩等缺点,不利于四肢部位的功能康复。对于四肢软组织缺损面积较大、局部转移皮瓣无法满足时,选择游离股前外侧皮瓣[3]、股薄肌皮瓣[5]、背阔肌皮瓣[6]等均可达到满意效果。股前外侧皮瓣具有供区隐蔽、大多可直接缝合、切取皮瓣面积大、皮瓣血管蒂较恒定、血管蒂长、管径粗、不牺牲主干血管、不影响供区肢体功能等优点,被人们称为“万能皮瓣”。股前外侧Flow-through皮瓣在修复创面的同时可重建受区血管的连续性,保证肢体远端的血供,在四肢大面积软组织修复中效果良好[7-8]。

3.2 该皮瓣的优缺点

通过本组病例的回顾性分析,我们体会到股前外侧Flow-through皮瓣修复四肢大面积软组织损伤的优点如下:⑴供区隐蔽且大多可直接缝合[9];⑵切取皮瓣面积大,可以承担较大面积软组织缺损的覆盖;⑶皮瓣血管蒂长、管径粗,相对恒定;⑷保留受区血管的完整,保证远端血供,皮瓣供血及供区远端的血液回流更符合生理现象,避免了肢体远端出现“植物神经功能障碍”的症状[8,10];⑸不影响供区肢体的功能;⑹术中不用调换体位,单纯仰卧位即可实施供区及受区的手术操作[11];⑺如需恢复受区感觉,可携带股外侧皮神经。缺点:⑴股前外侧Flow-through皮瓣皮下组织相对较厚,在修复腕部或手背等部位时外观臃肿,往往需二期皮瓣修薄[12];⑵在前臂、手背、足背等创面修复时,该皮瓣不含有肌腱,不能完成肌腱缺损的同时修复。

3.3 股前外侧Flow-through皮瓣应用的注意事项

回顾分析本组病例及文献学习,行股前外侧Flow-through皮瓣需注意以下几点:⑴受区清创应彻底,使周围软组织条件良好,保证受区远近端血管吻合处无损伤;⑵切取从皮瓣内侧缘开始,切开后将组织临时全层缝合,避免分离,待分离血管后再切开皮瓣外缘,以起到保护皮瓣血管的作用[13];⑶切取皮瓣面积要略大于受区,血管蒂长度也应略大于受区缺损血管,术中保持皮瓣及血管蒂的湿润,吻合时避免血管蒂扭曲,在无张力下吻合血管及缝合皮瓣;⑷术后皮瓣下及供区安置负压引流,避免形成积液;⑸术后一周内给予抗凝、解痉、侧灯保温等对症处理。