论王安石词作及词学观

2022-10-09柴东

柴 东

王安石作为北宋著名的政治家、文学家,其文学主张极具特点。作为唐宋八大家之一,他的散文简洁峻切,论点鲜明,具有很强的说服力,直接为政治斗争服务。其前期诗歌“学杜得其瘦硬”,以《明妃曲二首》为代表,求出前人所未道,后期则多为“雅丽精绝,脱去流俗”的自然之作。然而对于王安石的词作,历代评家却褒贬不一。李清照《词论》指出:“王介甫、曾子固,文章似西汉,若作一小歌词,则人必绝倒,不可读也。乃知别是一家,知之者少。”认为王安石不通音律,其词和苏轼一般,乃是“句读不葺之诗”,从根本上否定了王安石之词。但抛开声律、情致等要求,郑宾于、周汝昌等人对王安石的词作却评价颇高。例如,周汝昌评《桂枝香·金陵怀古》,便认为:“王介甫只此一词,已足千古,其笔力之清遒,其境界之朗肃,两宋名家竟无二手,真不可及也!”

一、王安石词作主题分类

在王安石之前,除范仲淹《苏幕遮》《渔家傲》二首外,北宋前期的词大多承袭花间派和南唐词风,题材单一、内容空泛、感情纤弱、风格婉丽。在宋词由平民化的俗艳提升至士大夫的雅正过程中,王安石词作贡献颇大。他一改以往词作描写闺情的艳俗局面,转向对咏史、咏物、咏怀、闲适、禅理等主题的创作,有力开拓了词的表现范围。

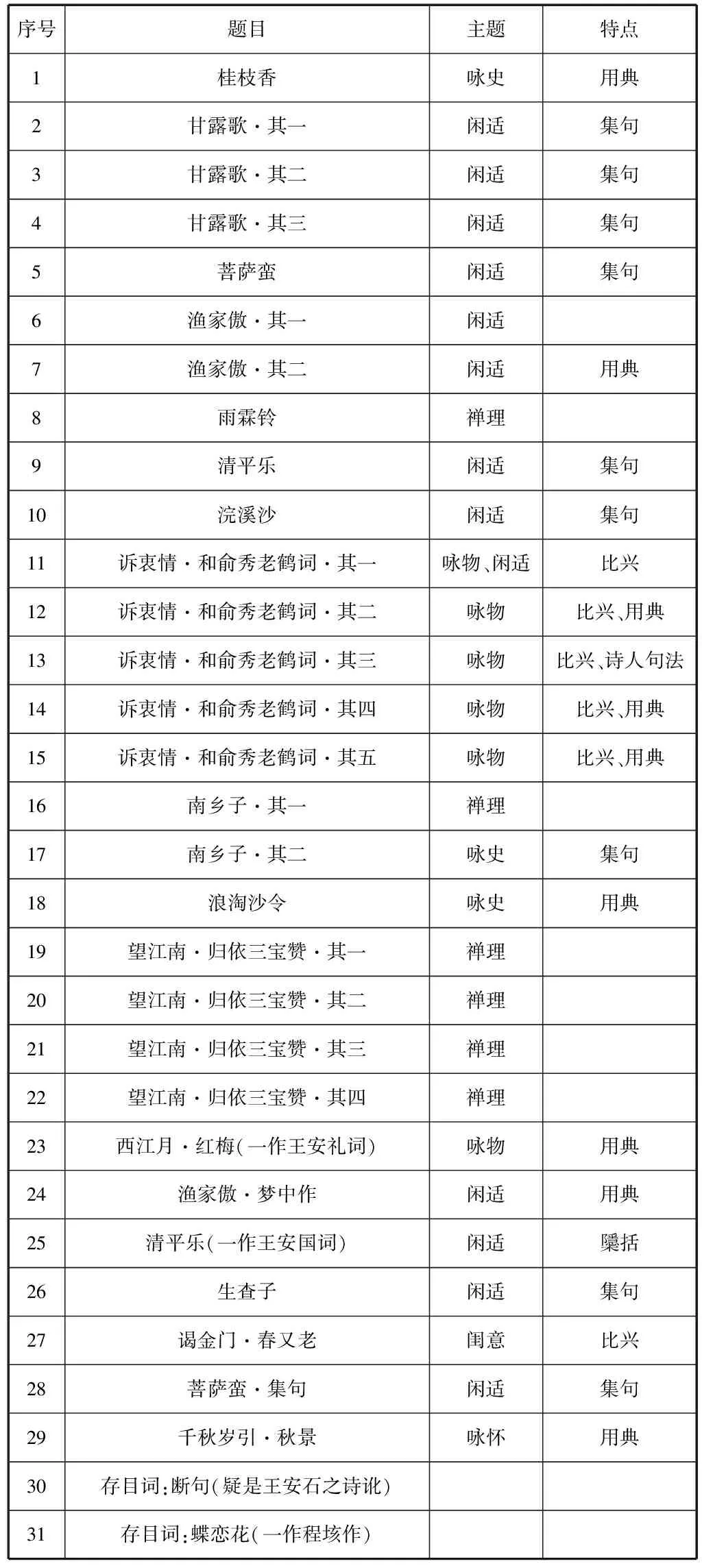

唐圭璋先生所编《全宋词》中,共收录王安石词作29首,另有2首存目。

表1 王安石词作整理表

正如郑宾于先生在《中国文学流变史》中所指出的:“王安石是一个政治家,是一个社会学者;就其成就论,他在‘事功’方面,如‘计会’‘政治’之改革等,的是不可磨灭的。所以他绝不是一个词人。”王安石的词作大多是为其政治生活服务的。读王安石的词,必须先认识到他政治改革家的身份,将词与其生平相联系,方能读出其中意味。

(一)王安石的咏史词

咏史怀古是王安石词作中最受好评的主题,可惜只有《桂枝香·登临送目》《浪淘沙令·伊吕两衰翁》及《南乡子二·自古帝王州》三首传世。

其中《桂枝香》最具代表性。此词上片采用白描手法,借“澄江似练”“翠峰如簇”“酒旗斜矗”“彩舟云淡”等语,将金陵胜地晚秋之景尽收眼底,而“画图难足”四字,则更是为故国晚秋添上了几分壮丽的色彩;行至下片,则转而抒情,感慨世间沧桑,“六朝往事随流水”,任后人凭高吊古、谩嗟荣辱,却也再无丝毫用处了;词末又借《后庭》遗曲之典故,针砭时弊,发人深思。

《浪淘沙令》作于王安石任相之际,他借咏史,大胆直白地书写了自身政治抱负。伊尹辅佐汤王,灭夏桀而建商;吕尚辅佐武王,灭殷纣而立周,这其中的“君臣遇合”自古便被文人传为美谈。在他的笔下,正是因为伊吕与汤武的“偶相逢”,才出现了“风虎云龙”的局面。而“兴王只在笑谈中”,则更加体现了伊吕二人的才能出众,英雄不凡。词末“直至如今千载后,谁与争功”一句,表达了自己适逢明主,愿建功立业,与伊吕二人一争高下的壮志豪情,与近千年后毛泽东《沁园春·雪》中的“数风流人物,还看今朝”具有同样的旨趣。

(二)王安石的咏物词

王安石对政治抱负的书写,在咏物词中亦有体现。其《诉衷情·和俞秀老鹤词》五首便是如此。据《石林诗话》:“俞紫芝字秀老,扬州人,少有高行,……而工于作诗。王荆公居钟山,秀老数相往来,尤爱重之,每见于诗……”而《诉衷情》五首,便是俞紫芝以鹤为词,王安石对此的唱和之作。其中,第二首直接表达了他在罢相之后的心境变化。此词首句看似写攀山之趣,实为引出往日追思。“华毂也曾丹”,回忆任相之时,就连车毂也是朱漆彩绘,可想其地位尊崇。但往昔如梦,罢相后的王安石看似“尘自扰,性长闲”。在言及辅佐周成王大治天下的周公姬旦、召公姬奭,以及周游列国而不见用的圣人孔子、亚圣孟子时,他只能用“只个山山”,即面前的钟山之美来进行自我疏解,见其超脱心态。但此词主旨却绝非完全的超脱,而是隐含着王安石对朝堂的留恋和不甘,否则,又何必“追思往昔如梦”呢。此外,王安石在词中自比周、召、丘、轲,正如前文《浪淘沙令》中以伊、吕自比,同样表达了他对自身政治才能的自负,至于罢相——只是如丘、轲,无人赏识罢了。

(三)王安石的咏怀词

王安石咏怀词《千秋岁引·秋景》,则主要表达了他历尽沧桑后对政治的厌倦之情,以及功名误身、及时隐退的感慨。上片开篇便勾勒出别馆客舍、捣衣寒砧、孤城秋景、画角哀厉的意象,将视觉和听觉合而为一,营造出客居他乡的凄清寂寥之感。而后见秋日燕子东归,大雁南飞,自然更是想到自己客居异乡,身不由己。楚台风、庾楼月皆是用典,遥想当年楚王游于兰台,庾亮赏南楼之月,是何等快意自在,自己亦曾如此。而“宛如昨”三字,则表现了他想到昔日快意之后的怅然若失。下片则即景抒怀,自己被世情名利缚住了手脚,在宦海中耽搁至今。当初如辽东人丁令威留下“去家来归”之语,却空负了佳人期约。只有在梦阑酒醒之时,回想起昔日豪情与而今凄凉,独自思量。此词借秋景抒发功名误身、急流勇退之慨,是王安石在变法遭遇挫折时的心境写照。词中大量用典,借他人酒杯,浇胸中垒块,可谓情真意切,读之恻然。

(四)王安石的闲适词

王安石的闲适词多作于罢相后,大多叙写闲适生活,注重对村居生活的描写和闲适心态的描摹,与他晚年被称为“半山体”的绝句颇为相似。此类词作多蕴含春意,既有“何物最关情。黄鹂三两声”(《菩萨蛮》)“午枕觉来闻语鸟”(《渔家傲·其二》)“啭枝黄鸟近”(《菩萨蛮·集句》)的鸟鸣之音;又有“隔岸桃花红未半。枝头已有蜂儿乱”(《渔家傲·梦中作》)“春风自在杨花”(《清平乐》)“雨打江南树。一夜花开无数”(《生查子》)“遍地落花浑不扫”(《谒金门·春又老》)的赏花惜花之叹;还有“千岩万壑春风暖”(《渔家傲》)“香风隔岸闻”(《菩萨蛮·集句》)中的春风拂面之慨,颇含意趣。但王安石毕竟是王安石,从其闲适词的字里行间,仍能品读出他对朝堂的无奈与挂怀。

例如,《渔家傲·其二》,上片写景不提,下片抒情处,则描绘了自己由睡醒闻鸟语,联想到当年早朝时听朝鸡的经历,而后感慨年岁已老,贪恋午睡,茫然之间,好似《枕中记》里的卢生,只觉往昔封侯拜相大展宏图的时光,恰似邯郸道上的一场黄粱之梦,早已烟消云散。同样,《菩萨蛮》曰“何物最关情”,此情或许不仅仅是闲居之悠情,更是对朝中事的挂念思虑。正如前人所言,之所以“草盛豆苗稀”,乃是因为陶渊明本志不在此,而对于此时的王荆公而言,之所以会强调身上的“单衫短帽”,会感慨“今日是何朝”,则恰恰是出于对宗庙之事的挂怀。据魏泰《东轩笔录·卷十二》:“元丰癸丑春,余谒公于第,公遽邀余同游钟山,憩法云寺,偶坐于僧房,余因为公道平昔之事及诵书窗之诗,公怃然曰:‘有是乎!’微笑而已。”初读此段,似乎王公之志早已不在朝堂,但“怃然”二字,则显露出了王公彼时的怅然失意之状。由此,更可见王安石在其闲适词的背后,所隐含着的茫然自失了。

(五)王安石的禅理词

王安石的禅理词有《雨霖铃》《南乡子·其一》,以及《望江南·归依三宝赞》四首,历代词论家多认为其流于说教,因价值不高而很少置评,只是寥寥数语带过。其中,《望江南》是四首一组的联章词,前三首分别歌颂了僧(众)、法、佛,表示自己要皈依佛教三宝,学习其中之道;最后一首则表达了自己的遁空志趣:在三界之中,但有求取之心,便会招致灾祸和危险。发愿自己证得无上觉之后,能够普度众生,万有皆生自于空,共同地护持佛教三宝。王安石希望自己能证得无上觉,普渡众人,也是从侧面表现了他对于仕途、变革的最终感悟——过于求取便会招致灾祸危险,不如放下心来皈依佛法,寻求“无”之真谛。

(六)王安石的闺意词

在王安石29首词作中,《谒金门·春又老》是仅有的一首闺意词。词中“梦回情意悄”,是闺中女子在梦中回味往日爱情的留恋缱绻,而“红笺寄与添烦恼。细写相思多少”,又借书信,表达女子对恋人的相思难耐,“醉后几行书字小,泪痕都揾了。”则又道出了二人如今无法相见,甚至连书信都难以寄达的思念之苦。王安石向来不屑为小词,此番写闺意,且是以女子口吻诉说与男子再无相会之期的苦痛,必然不是囿于闺情,而是仿照屈原香草美人传统,以女子自比,表达对“君臣遇合”的留恋,以及对罢相的不甘之情。

二、王安石的词作特点

据魏泰《东轩笔录·卷五》:“王荆公初为参知政事,闲日因阅读晏元献公小词而笑曰:‘为宰相而作小词,可乎?’”王安石笑称晏殊词为“小词”,可见他并不认同专注描绘恋情的词作风格,而是走向了新的境界。严羽《沧浪诗话》批评宋人“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗。”王安石非但作诗如此,更是“以诗为词”,在词作中大量融入宋诗的创作特点。

(一)集句

集句词指集辑前人诗文成句,以融汇成篇的作词方法。据蔡絛《西清诗话》:“集句自国初有之,未盛也。……至元丰间,王文公益工于此。”王安石作为第一个大量创作集句诗的作家,也将集句引入了词的创作之中。例如,《甘露歌·其三》,全词共四句,首句出自杜甫《乾元中寓居同谷县作歌七首》,次句出于韦应物的《咏水精》,三句出自张籍《宴客词》,尾句则出于韦应物的《逢杨开府》。四句皆借前人之语而表达自身情感,这便是王安石集句词的一大妙处。其《菩萨蛮》《浣溪沙》《南乡子·其二》等词皆是如此。

(二)用典

王安石的作品中极多用典。《千秋岁引》中,“楚台风”“庾楼月”便分别援引宋玉《风赋》中楚王游于兰台所快之风,《世说新语》中庾亮上南楼赏月之典;“华表语”指《搜神后记》中仙人得道后化鹤归来,鹤立于华表之语;“秦楼约”则引自萧史弄玉秦楼之约的传说。王安石仅在《千秋岁引》一首词中便有多处用典,足见其博闻强识。

(三)对仗

王安石“以诗为词”,将诗法寓于词法之中,在作词时亦不忘对仗。如《千秋岁引》上片,“别馆寒砧,孤城画角”,景物两两相对,“东归燕从海上去,南来雁向沙头落”中,方位、动物、动作皆对,十分工整。下片中,“当初漫留华表语,而今误我秦楼约”亦是工对。至于《诉衷情》词中,“怜水静,爱云闲”“尘自扰,性长闲”“达如周召,穷似丘轲”,皆是如此。

(四)比兴

比兴原为作诗之法,在王安石笔下却亦可为词所用。《甘露歌》中便有“尽日含毫难比兴”之语,虽源于集句,但仍可见王安石对比兴的重视。在《诉衷情·和俞秀老鹤词》五首中,王安石即以鹤自比,表达了自己在罢相之后的心境变化;在《谒金门·春又老》中,王安石又以闺中女子自比,借香草美人表达对君臣遇合后又罢相的失落之情。

三、王安石的词学观

虽然王安石仅有29首词作存世,但其风骨笔力及精神却鲜有人及。在他的笔下,词不应是小词,不应囿于音律,而应是像诗一样,能够抒情言志,反映社会现实。在“质胜于文,理胜于辞”的要求下,他的词学观也极具风格。

(一)以词言志,取法诗骚

在王安石眼中,词具有和诗同样的体格,词可写士大夫风虎云龙时的豪情,写罢相赋闲时的牢骚,写对社会现实的反思,对宇宙人生的体认。正如郑宾于《中国文学流变史》中指出的:“安石为词,全不胎息花间,而实同于范苏。他有超脱的风格,有桀骜的气韵。……安石运用他在政治上的主张和社会上的改革的态度来作词,自然是必排尽旧日的束缚,而一任其‘大胆无忌’‘自由自在’的抒写了。”因此,王安石词大多以政治家的气度直抒胸臆,是对他政治主张的表达。在《浪淘沙令》中,他借伊吕汤武“偶相逢”后“风虎云龙”的典故,表达自己对君臣遇合大展宏图的期盼;在《桂枝香》中,他感慨六朝皆以荒乐而相继亡覆,并借“至今商女,时时犹唱,后庭遗曲”,抒发对家国命运的忧虑。就连罢相后的闲适词中,虽多描写春意春景,看似淡泊,但却时时不忘宗庙之事:“午枕觉来闻语鸟。欹眠似听朝鸡早。”午睡时听到鸟语,也能唤起他早朝时闻朝鸡的记忆,可见他并非真的放下了曾经的政治抱负,也并非真走向了山水田园。因此,其多首闲适词,实则也可以归为政治失败后抒情的一种,这也是他为雅词而非小词,取法诗骚的体现之一。

(二)作词之语务奇、务新

清人丁绍仪在《听秋声馆词话》中对王安石评价:“公学问卓绝,缘好更张,好立异,好人谀己。”王安石作词亦是如此,好更张,好立异,语出务奇、务新,他主动创作集句词、联章词,以词写禅,大有语不惊人死不休的意味。集句古已有之,而王安石则尤工于此,他不仅大力创作集句诗,还将集句引入词法之中,创作出了诸如《甘露歌》三首、《南乡子·其二》等作品,开宋代集句词之先河。

再说联章词。唐人虽亦有联章词创作,如白居易《忆江南》三首、刘禹锡《忆江南》二首,但仅限于《忆江南》词谱,并不盛行。在王安石29首词作中,却包含了大量的联章词,如《甘露歌》三首、《诉衷情》五首、《望江南》四首,都是借一组词表达同一主题或相关题材,结构相似,词作之间相对保持完整独立,又具有内在联系,甚至《望江南》中的前三首和第四首还具有分—总关系。这种将组诗的写法融入作词的独特创作,可谓开宋人联章风气之先。此外,王安石作词,常更变其调之声情,甚至化抒情为禅理。《望江南》词调原以抒情见长,如温庭筠之“过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白蘋洲。”又如白居易之“江南好,风景旧曾谙。”而王安石《望江南》却是礼赞佛法之作,将此词风格为之一变。又如,王安石《雨霖铃》,为晚年所作的禅理词。谢桃坊《唐宋词谱粹编》在《雨霖铃》词谱处便指出:“王词是以柳词之声韵格律为准而填制的,其模拟之痕迹可见,但却完全与此调之哀怨声情相背离。凡用此调者当以柳词为准。”《雨霖铃》中非但有佛家语,还骈散互用,兼具口语、俗语和方言,有意扩大词之为文的表现范围,极具理论创新价值。

(三)词不必谐律

宋词多“因声以度词,审调以节唱。”王安石却反其道而行之。据赵令畤《侯鲭录》载:荆公云:“古之歌者皆先有词,后有声。故曰‘诗言志,歌永言,声依永,律和声’,如今先撰腔子后填词,却是永依声也。”由此可见,王安石反对“填词”,认为“永依声”实乃本末倒置,阻碍了词的发展。他主张词体创作应回归古路,要求词和诗一样,应重质而轻文,以适用为本,务求有补于世,而后再根据内容谱曲。在他的笔下,虽亦有如《雨霖铃》的填词之作,但更多的则是天然独创。谢桃坊《唐宋词谱粹编》指出,《桂枝香》一词,乃“北宋新声,王词为创调之作。”无独有偶,在《千秋岁引》词谱中,谢桃坊亦指出“王安石词原题为《秋景》,乃创调之作,亦是宋词名篇。”《甘露歌》亦无前人词篇存世,王安石“声依永”的词作主张可见一斑。

此外,许多学者认为王安石开豪放词先声,对苏轼等人的词作提供了铺垫和准备。但正如郑宾于先生所言,虽然王安石先于东坡15年生,但他毕竟不是一位专门的词人,其词作也大多为晚年罢相后所作。因此,并不能臆测王词对苏词产生了直接的影响。

总而言之,王安石词作虽仅存29首,却有力地打破了词体惯有的表现形式,扩大了词的题材内容、艺术手法及情感表现范围,推进了词的雅化进程。但从另一角度来讲,以诗为词却也造成了词之音乐性的淡化,使得词彻底地演变为“长短不葺之诗耳”,逐渐丢失了词之为词的本来面貌。此外,由于后世诸多所学者技艺不精,往往为创造新奇的语言风格,而在词中堆砌典故,或使用奇崛险怪之字韵,致使许多词如李清照所批评的一般,“譬如良玉有瑕,价自减半矣。”也是王词引发的流弊了。