话语分析视角下德汉新年致辞的人际意义对比分析

2022-10-09常一心

常一心

新年致辞,作为政治演讲的一种特殊类型,在“新年”这个特殊的时间节点由各国元首或首脑发布,通常在总结一年工作的基础上,提出对新一年国计民生的主张,传递治国理念,拉近与民众的距离,具有较强的政治意义和语言学研究价值。

2021年对于中德两国都是充满挑战与成就的一年。2021年是中国共产党建党一百周年,站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,我国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程;德国政坛则开启了“后默克尔时代”。新任内阁于12月宣誓就职,社会民主党总理候选人奥拉夫·朔尔茨正式当选德国总理。2022年初,北京冬奥会的成功举办向世界展现了疫情时代的大国担当与人类命运共同体的重要意义;而德国仍在面临单日最多达20万新增病例的严峻疫情形势。习近平主席称,当今世界正处于“百年未有之大变局”。这一种重大历史论断揭示了全球格局和国际体系发生的深刻变革;尤其是在新冠疫情肆虐的时代背景下,中德两国的国情与意识形态差异在政治讲话中得以表征。

本文在批评话语分析理论的指导下,以系统功能语法中的人际功能为分析工具,对两国新年致辞的语气、情态、人称三个系统进行定量统计与定性分析,以探究系统使用的差别体现了怎样的意识形态差异,并对于塑造不同的人际效果有何作用。

一、理论基础

(一)人际功能理论

“系统功能”语法创始者韩礼德(HALLIDAY)认为,语言具有概念、人际和语篇三大元功能。语言的人际功能是讲话者作为干预者(as intruder)的意义潜势(meaning potential),是语言的参与功能,这一功能包含:语气(mood)、情态(modality)和人称(person)三个系统。使用中的语言成为言语,通过这一功能实现与他人对话、表达自身态度、影响他人的目的,反映了说话者背后的身份地位。语气系统通过说话者采用的句子类型判断,演讲者可以通过不同语气实现不同的交际目的;情态系统体现了演讲者对于所言事物的看法和态度,通过情态词量值高低判断;人称系统主要通过演讲者使用的不同人称代词或物主代词判断,体现了讲话者希望与听众建立怎样的联系。

(二)批评话语分析

批评话语分析(Critical Discourse Analysis,简称CDA)是一种跨学科的语言研究方法,旨在促进人们理解话语如何在社会结构和社会变革中发挥作用。西方马克思主义阵营中法兰克福学派的批评性社会理论为CDA的产生打下哲学基础。从语言学层面看,CDA源于批评语言学(Critical Linguisitic,简称CL)这个概念。CL最初在英国东英吉利大学(University of East Anglia)发展起来,1979年由Roger Fowler等人在《语言与控制》(Language and Control)一书中首次提出。CL强调意识形态和权力关系在语言实践中的作用及其句法表现。例如,被动化和名物化的形式。1989年,Fairclough在《语言与权力》一书中提出了CDA的概念。作为一种问题驱动而非理论驱动的研究过程,CDA将意识形态、权力和不平等问题确定为其研究领域的核心。CDA寻求将语言理论与社会理论相联系。人们通过话语研究社会,并通过分析其历史、社会政治和文化基础来语境化(和理解)话语。

作为工具语言学的重要分支,在研究方法上,CDA并不拘泥于特定的理论模式,而是不同方法的集合。比较典型的如:Fairclough的社会文化/话语变迁分析法、Teun van Dijk的社会认知分析法、Ruth Wodak的话语—历史分析法、G. Kress和M. A. K. Halliday的社会符号学分析法等。在CDA研究者看来,话语并非“透明、中立”的传播媒介,“而是充满着意识形态意义”。系统功能语言学的语篇分析在揭示语篇的意识形态和价值观方面起了不可估量的作用,与批评话语分析紧密相连,为后来的批评话语分析研究语篇背后的意识形态和权势关系指明了方向。

二、语篇人际功能的对比分析

(一)语气系统对比分析

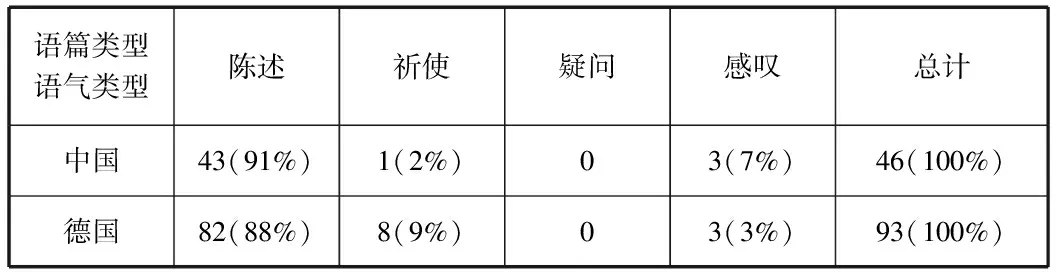

语气包括主语和限定成分。这里的主语并非早期术语中的“语法主语(grammatical subject)”,而是一个基于语义的“功能概念”,提供了肯定或否定该命题的基点;而限定成分赋予主语现时现地的参考点(point of reference),使主语具有被实际讨论的可能性,将命题与其演讲事件中的上下文相关联。狭义的语气系统类型包含陈述、祈使、疑问、感叹四种类型,体现于主语和限定成分不同的位置结构。经统计,德汉新年致辞的语气类型及占比如下表所示:

表1 2022年德汉新年致辞的语气类型统计①

语气是实现人际功能的重要方面,体现了说话者对听话人的不同态度。中方的新年致辞共47句,时长约11分钟;德方的新年致辞共97句,时长约10分钟。由上表可以看出,由于致辞类语篇以传递政治理念、团结民众意志为目的,且视频演讲对互动要求较低,因而两国领导人都未使用疑问语气。但双方都大量使用陈述语气,且占比接近,分别为91%和88%。韩礼德认为,言语角色的基本类型只有两种:给予(giving)和求取(demanding)。其中,给予意味着“邀请对方接受”。因此,要实现“给予”目标,演讲者需要陈述语气来总结国家发展现状、传递政府对民众的关怀、以及对未来发展进行规划。

(1)这一年,还有很多难忘的中国声音、中国瞬间、中国故事。请党放心、强国有我”的青春誓言,“清澈的爱、只为中国”的深情告白;“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰;运动健儿激情飞扬、奋勇争先;全国上下防控疫情坚决有力;受灾群众守望相助重建家园;人民解放军指战员、武警部队官兵矢志强军、保家卫国……无数平凡英雄拼搏奋斗,汇聚成新时代中国昂扬奋进的洪流。

(2)Nach der Flut haben wir alle zusammen angepackt. Gemeinsam haben wir geholfen, aufgeräumt und mit dem Wiederaufbau begonnen. Und damit werden wir noch lange zu tun haben. Und im Kampf gegen die Pandemie haben sich inzwischen mehr als 60 Millionen in unserem Land impfen lassen-und es werden täglich mehr.(洪水过后,我们一起应对。我们一起帮助、清理并开始重建。我们为此还有很长的路要走。在与新冠斗争中,我国已有超过六千万人接种了疫苗——且这一数字每天都在增加。)

例(1)陈述了2021年令人难忘的“中国声音、中国瞬间、中国故事”,回顾了过去一年无数平凡英雄为祖国和人民作出的贡献,包含“建党百年、保家卫国、科技发展、抗疫救灾”几个方面,向听众清晰传达了这些令人感动与振奋的事件。排比句与四字成语的恰当使用富有汉语语言精炼文雅的特色。据德国联邦政治教育中心网站新闻称,德国部分地区于2021年7月中旬遭受极端天气和洪水袭击,造成人员伤亡和基础设施大量损坏。例(2)用陈述语气描述了在德国政府带领人民进行灾后重建与疫情应对:Wir(我们)、zusammen(在一起)、unser(我们的)与一系列动词如helfen(帮助)、aufräumenn(清理)等词汇的使用表明了政府与民众共同应对危机的决心与具体举措。朔尔茨引用了“60 Millionen(六千万)”这一具体数字,希望增加说服力,但也是对数据本质意义的模糊化。从横向对比看,德国的接种率与我国还有一定差距:据德国“统计数据”网站的最新消息,截至2022年3月23日,德国已完成超过6360万例针对新冠病毒的初始疫苗接种,由此得出的德国疫苗接种率平均为76.5%;而中国国务院研究室副主任向东称,中国新冠疫苗的全程接种率已经超过87%。朔尔茨希望引用给民众带来安全感,但模糊了“接种率”和“全程接种率”的区别,掩盖了德国目前全程接种率有待提高的事实。

两国新年致辞最显著的差别在于祈使语气的运用。在政治演讲中,祈使语气常用来表达劝告、建议、要求等,有着重强调政治立场的作用。朔尔茨运用8句祈使句,占全文的9%;习近平运用1句祈使句,占全文的2%。显然,朔尔茨更高频次地使用了祈使语气。

(3)让我们一起向未来!

(4)Bitte nehmen Sie diese Beschränkungen sehr ernst.(请您认真对待这些限制。)

(5)Lassen Sie sich impfen!(接种疫苗!)

例(3)是习近平使用的唯一一句祈使句,也是新年致辞中一句温暖有力的结语,内涵丰富、意义深远。既是号召中国人民在新的一年团结奋进、再续新篇,也是呼吁世界各国人民在面对错综复杂的风险挑战面前风雨同舟、团结互助。另外,“一起向未来(Together for a Shared Future)”也是2022年北京冬奥会和冬残奥会的主题口号——既书写了构建人类命运共同体的中国倡议、符合全世界和平人士的共同诉求,又朗朗上口,易于传播,将古老的奥林匹克精神与共建美好未来的当代价值追求融为一体。朔尔茨运用更多祈使句的原因在于德国严峻的疫情形势,而背后体现的是社会治理的无力与西方意识形态的消极影响。西方社会如今的“疫情防控滑铁卢”是多方面原因造成的,如政府危机管理模式的失效、以经济利益为导向的新自由主义卫生体系的运作后果等。从意识形态层面看,在西方民主话语体系中,隔离等限制措施隐含着与自由人权的矛盾,是具有较强意识形态的防疫措施;反智主义影响下西方社会部分群体对智性(intellect)和知识分子的排斥也使得“口罩无用论”“疫苗无用论”等观点甚嚣尘上,为科学防疫造成障碍。因此,朔尔茨运用的祈使句绝大部分围绕劝导民众遵守防疫规定、尽快接种疫苗展开,如例(4)和例(5)。

在感叹语气使用的目的上,两方也展现出一定差异。中方将其应用于开头和结尾,用于表达常规性的新年问候、感谢与祝福;德方则用在致辞中间,除了对抗疫人群表达感谢外,例(6)表达了对“国家分裂”言论的坚定回击;例(7)是对德国未来能源转型的评价。感叹语气反映了德国目前疫情形势严峻,舆论形势复杂,民众亟须领导层坚定意志的引领,并对德国未来经济结构转型指明方向。

(6)Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen:das Gegenteil ist richtig!Unser Land steht zusammen.(我想在这里非常清楚地说:事实恰恰相反!我们的国家团结在一起。)

(7)Eine gigantische Aufgabe!(一项艰巨的任务!)

(二)情态系统对比分析

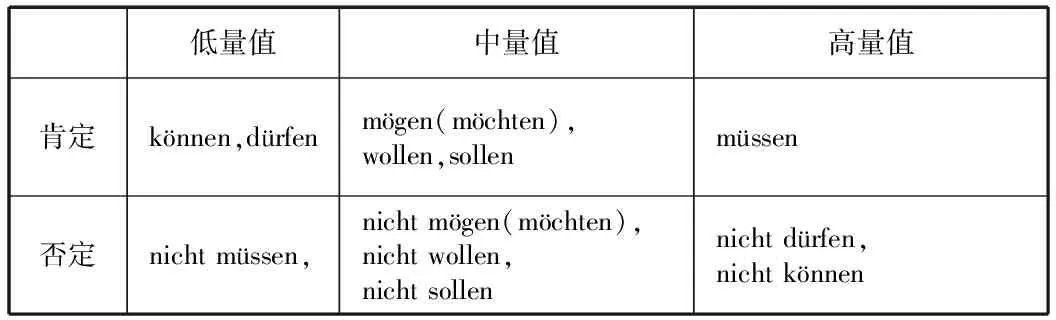

情态和意态共同构成了广义的情态系统。韩礼德认为,情态是讲话者对自己所言命题的有效性和成功性的判断,或在提议中传达的个人意愿,或在命令中要求对方承担的义务,是介于肯定和否定之间的“中间状态”。不同情态词传递了演讲者的不同意图。在情态词量值等级的分类上,笔者根据彭宣维(2000)所列的汉语情态量值表对汉语情态词进行分类;德语方面则参考韩礼德对英语情态词的分类方法,并结合自身经验对其量值进行分类,详见表3。

表2 汉语情态值(彭宣维2000)

表3 德语情态动词量值分布表

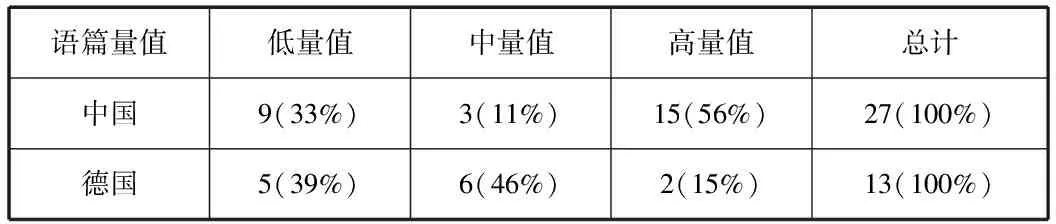

表4 2022年德汉新年致辞的情态类型统计

在低量值情态词的使用上,双方的使用频率最为接近。低量值情态词代表了演讲者的不确定,但在政治演讲中实则推动了权力的隐形实施,以温和的语气便利了政见的传达,形成良好的人际关系。例(8)运用“会”表明领导人心系人民的公仆情怀;例(9)的“能”表明人类命运共同体得以推动的可能性,而其条件在于世界各国“风雨同舟、团结合作”。当今世界部分国家仍推行霸权主义和强权政治,威胁世界和平的与稳定。正如哈贝马斯在《分裂的西方》一书中揭示:即超级大国将一个国家、一个民族的伦理原则,不加反思地运用甚至强制推广到世界政治之中。因此,例(9)暗含了中方对不平等国际秩序和某些国家所作所为的谴责,反映了中国人民爱好和平的价值观。类似的,例(10)中können是低值情态词,配合wenn引导的条件句,表明社会的团结一致为人们掌握“时代巨变”带来的可能性。而“团结一致”对于当前的德国、欧洲与跨大西洋关系都显得愈发遥远,柏林墙的倒下并未带来德国社会的完全融合,而近年来的难民危机、欧债危机、新冠疫情、北约内部矛盾等因素都促成了西方社会的离心倾向。德方在新年讲话中提及“团结”这一条件就暗含了当前社会“分裂”的现状。

(8)每到群众家中,常会问一问,还有什么困难,父老乡亲的话我都记在心里。

(9)世界各国风雨同舟、团结合作,才能书写构建人类命运共同体的新篇章

(10)Wir werden die groβen Veränderungen unserer Zeit gemeinsam und miteinander meistern können,wenn wir als Gemeinschaft zusammenhalten.(当我们作为一个社会整体团结在一起时,我们将能够一起掌握时代的巨大变化。)

双方使用情态词的区别主要体现在中量值情态词和高量值情态词的比例上。党的集中统一领导是我国国家制度优越性的重要体现。高量值情态词具有统一意志、凝心聚力的号召作用。因此,中方使用了较多的高量值情态词,如例(11)和例(12)中“必”“绝不”等,既传达出领导人坚定的意志与强烈的担当精神,也是在新年时刻提醒全国人民:中华民族伟大复兴的梦想需要切实的努力。绿色金融具有投入大、期限长、回报慢的特点,人们对生态文明建设重要性的认识仍需要进一步加强。因此,例(13)中“定不”这一高情态词的使用传达了中方保护好绿水青山的坚定决心,强调了生态文明工程惠及千秋万代的事实。相比之下,德方运用了更多中量值情态词。例(14)用wollen这一中量值词一方面传达领导人对疫苗接种量的期待:由于部分民众对疫苗仍心存疑虑,这一目标并不一定能达成;另一方面中量值情态词不带有强制色彩,更易于西式民主下输出政治观点。

(11)民之所忧,我必念之;民之所盼,我必行之。

(12)中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的,也绝不是一马平川、朝夕之间就能到达的。

(13)人不负青山,青山定不负人。

(14)Bis Ende Januar wollen wir noch einmal 30 Millionen Impfungen schaffen.(我们希望在一月底前再进行三千万次疫苗接种。)

(三)人称系统对比分析

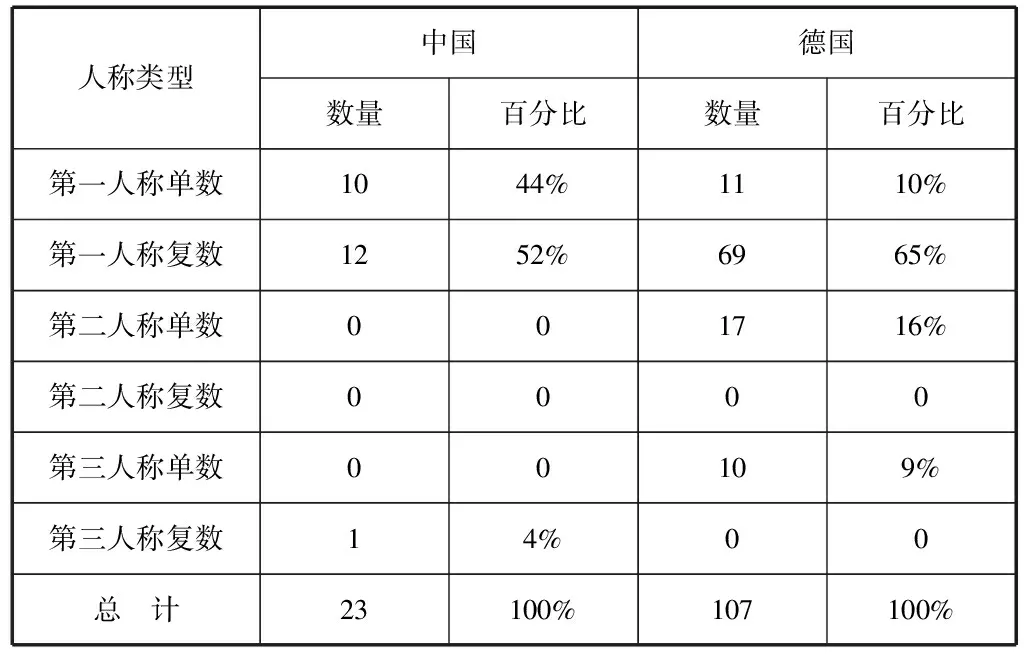

李战子认为,除了情态系统和语气系统,人称代词也具有实现话语人际意义的功能。人称系统包含了人际意义,是建构演讲者身份和建立与听众间人际关系的重要手段。人称系统由不同的人称代词体现。本文对中德两国新年致辞中的人称代词按照类别和单复数进行分类,如表5。

表5 2022年德汉新年致辞的人称类型统计

1.第一人称系统

由表5可以看出,中方和德方使用的人称类型中第一人称分别占总量的96%和75%,其中第一人称复数“我们(wir)”又占了绝对多数。“我们(wir)”是一个兼具包容性(inclusive)和排他性(exclusive)的人称代词。在中方的新年致辞中,“我们”的使用完全发挥了包容性特点:领导人将自身与全体民众置于平等地位,让民众包含于该语篇之内,拉近了双方的距离。例(15)中的“我们”表明全体人民会为筹办冬奥会贡献力量。奥运是人民的奥运,这点在人民当家作主的社会主义中国体现得尤为显著。

同时,作为来自“上层”的声音,“我们(wir)”也能体现演讲的权威性。Fairclough认为,“我们(wir)”一词具有操控性,它具有隐含的权威主张,即“有权力为他人发声”。这对于领导人统一民众意志起到作用,也能掩盖交往中的不平等关系。例(16)称总理和民众都盼望疫情早日结束,“wir(我们)”帮助实现双方话语权力的平等,达到共情的目的。但“我们”的盼望恰恰掩盖了德国如今疫情严重的原因:总理将自己归为普通民众,成为“我们”的一员,成为完全“被动”地听命于疫情的小人物,而没有以领导者的身份,发出权威者的声音,有淡化责任、转移视野之嫌。

(15)我们将竭诚为世界奉献一届奥运盛会。世界期待中国,中国做好了准备。

(16)Nach den vergangenen 21 Monaten haben wir uns so sehr danach gesehnt.(在21个月过去后,我们是如此地盼望着。)

2.第二人称系统

双方对第二人称系统的使用对比尤为明显。中方未使用第二人称系统。德方只对第二人称单数“Sie”的使用频率较高,占总量的16%。德语中,Sie是第二人称的尊称,一种礼貌代词(courtesy pronoun),在英文中无对应词,在汉语中多被认为是“您”,但二者仍存在区别。事实上,第二人称单数包含两个称呼词的情况在一些欧洲语言中十分常见,Fairclough已经注意到这一现象,将其称为“T”和“V”的代词形式。但在现代英语中,第二人称单数的称呼词只保留了“你(you)”。目前,Fairclough更倡导以基于“团结(solidarity)”的视角看待二者的差异:二者的使用取决于社会距离。綦甲福教授也曾对汉语和德语中的称呼词进行研究。他指出,现代西方社会受平行社会关系、个人本位取向的影响,德语中的Sie用于表示非亲近的社交距离,代表的不是权势关系,而是平等关系。例(17)阐述了总理对民众的防疫要求,“Sie”的使用旨在基于社会距离和平等条件下推进意识形态传达。汉语受到儒家文化影响,并出于维护人际和谐的考虑,因而中方致辞中不出现第二人称代词。

(17)Bitte nehmen Sie diese Beschränkungen sehr ernst. Zu Ihrem Schutz, zum Schutz Ihrer Familien. Zum Schutz von uns allen.(请您认真对待这些限制,为了对您和您的家人以及我们所有人的保护。)

3.第三人称系统

Beaugrande认为:从本质上来讲,第一和第二人称是外指(exophoric)的,将语篇制造者和读者区分开来,也表明其社会关系。在演讲中,第三人称系统可将听众带至演讲者希望的情景语境中,以影响听众的认知;也能体现说话人客观的言语态度。如例(18),中方仅使用了一次第三人称的复数,回指(anaphora)上文中出现的“外国领导人和国际组织负责人”。复数的使用增强了话语权力,表明第三方对于中国所作的贡献是认可的,从他者视角反映出中国对全球抗疫的贡献是无可争辩的。

(18)我同外国领导人及国际组织负责人电话沟通、视频连线时,他们多次赞扬中国抗疫和为全球疫情防控所作的贡献。

德语中出现较多第三人称单数代词的原因如下:一是出于句式需要使用了一些形式主语es;二是出于指代阴性名词的需要使用了代词sie。这里更多地遵循“语言经济性”的原则。

(四)意识形态与社会现实分析

总体来看,中德两方对语气、情态、人称三个系统的选择反映了不同的意识形态与社会现状:中方对外传递出对“和平与发展”这一时代主题的追求,展现了以构建人类命运共同体为己任的大国担当;对内则牢记“全心全意为人民服务”的宗旨,坚持人民利益至上。中国的抗疫工作得到了国际社会的广泛认可,取得了他国无法比拟的良好效果。因此,在全国疫情稳定的背景下,中方并没有强迫或者号召民众遵守防疫规定。与之相对,德国近乎失控的疫情与西方社会的分裂现状能够在语言中得以体现,而语言的疲软又映射了现实社会治理的疲软。其中,领导人运用数字这一看似去模糊化的过程,试图稳定民众情绪,展现德国抗疫成果;实则模糊了疫苗“全程接种率”的概念,且疫苗接种带来的效果与日均20多万的新增病例相比显得杯水车薪。总体来看,德方表征人际意义的各个语言手段大多围绕竭力劝导民众遵守防疫规定、合力抗击疫情展开,是对现实严峻疫情的真实写照。

结语

本文从话语分析角度和系统功能语言学中语言的人际功能角度分析了2022年德汉新年致辞,并探究了语言背后的社会意识形态与权力关系如何影响两国对于语气、情态、人称三个系统的选择,试图发现不同意识形态国家的政治演讲中维护人际关系的言语手段的区别与联系。这也为读者阅读政治话语提供一定启发:在阅读过程中,读者需要利用批评话语分析的方法对文字背后的意识形态进行甄别。一方面,要加深对中国优秀传统文化与社会主义意识形态的理解;另一方面,要客观看待西方社会的深刻矛盾,在阅读实践中增强“四个自信”。此外,笔者还对德语情态动词的量值分布进行了总结,以期为后人研究提供参考。

①为便于研究,各个语气系统类型所占百分比的数据只保留整数部分,下表参照这一规则。

②表4中的只包含了德语六个基本情态动词。为便于研究,此处不考虑情态动词的替代式和具有情态意义的其他词类。

③“四个自信”:即中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。