印刷文化与出版文化的历史价值暨当代意义

2022-10-08王勇安张艺瑜

王勇安 张艺瑜

(陕西师范大学新闻与传播学院,西安,710119)

2021年11月18日,全国科学技术名词审定委员会正式公布了《编辑与出版学名词》(定义版),包括综论、编辑、印刷、音像复制、发行与经营、数字出版、出版物、著作权8部分共3380条,每条名词均给出了定义或注释。学科名词是构建学科体系的基石,成熟的学科除了有独立的研究内容、成熟的研究方法,还需要完整的学科概念体系,而学科的概念体系必须靠名词体系来呈现。《编辑与出版学名词》的正式颁布,特别是其中“出版文化”与“印刷文化”两个名词,标志着出版学已经形成了从应用研究到思想观念的理论体系,进入了一个新的发展阶段。本文拟对印刷文化与出版文化的历史价值和当代意义进行专门讨论,将自己粗浅的见解和盘托出,一来求方家批评,二来抛砖引玉,共同为出版学发展添砖加瓦。

1 研究缘起

学科名词不仅是学科形成、积累、交流和传播的前提和基础,更是建构中国特色话语体系、掌控话语权的基础。编辑与出版学名词审定委员会顾问郝振省先生认为,编辑与出版学科学技术名词的审定公布,对于构建中国话语体系有着重要的支撑作用,不仅有利于巩固我国编辑学和出版学的学术根基,有利于提升编辑学和出版学在国际上的学术地位和影响力,而且会促进我国出版与文化更好地走出去。

《编辑与出版学名词》(定义版)将出版文化定义为“以出版价值观为基础形成的出版制度、出版社会组织、出版物及其社会影响的总和”,简明扼要,解决了以往出版文化的狭义和广义之争。印刷文化“以印刷技术为基础形成的,以标准化批量复制和文本固定性为特征的知识生产与信息传播模式,以及由此所塑造的经济社会运行与思想观念”的定义,一语中的,更胜一筹,揭示了印刷文化深刻的思想意义,将我们祖先伟大发明提升到了前所未有的高度。

印刷文化与出版文化关系密切,在形成过程中彼此相互交织,因此有学者认为印刷文化是出版文化的亚文化,也有学者认为出版文化是印刷文化衍生出的文化形态。站在各自立场上,这两种观点似乎都有道理:当出版已经成为影响人类文化的重要产业,推动人类文明前进的伟大事业时,印刷文化的确退居幕后,可以称为出版文化的亚文化;伴随着印刷技术的发展,印刷领域越来越大,印刷文化也的确逐渐分化出包括出版文化在内的不同的亚文化。

根据科学技术与社会(Science,Technology and Society,STS)理论,科学技术与其他社会活动,如经济活动、政治活动、军事活动、教育活动、思想文化活动之间,无不存在着双向互动关系。科学技术能对其他社会活动产生影响,被称为科学技术的社会功能,其他社会活动对科学技术也有制约作用,构成科学技术发展的社会条件。当出版进入数字时代,“媒介即讯息”成为出版产业必须面对的问题时,深入研究两种文化成为事关出版产业生存和发展的应然之需。

印刷文化自印刷技术升华而来,出版是人类文化与技术碰撞的产物,也离不开技术的推动与滋润。然而,学界和业界存在着印刷文化研究重“术”轻“道”,出版文化研究重“道”轻“术”的倾向:印刷文化的研究文献多集中于“术”的层面,较少涉及其对于人类文化发展的作用,对出版制度、观念的作用和意义等;出版文化的研究文献偏重形而上的“道”的层面,大多忽略了技术对其形成、发展的意义。鉴于此,我们有必要基于科学技术与社会理论,回溯两种文化的形成过程,深入思考两种文化的建构基础和历史价值,探寻两种文化的当代意义。

2 印刷文化—科学技术与社会互动奠定出版思想基础

社会学中“互动”概念的涵义,是各种因素之间相互影响、相互促进、互为因果的作用和关系。科学技术与文化分属于两个不同的社会系统,科学技术与社会(STS)理论认为,作为社会活动的科学技术与社会文化时刻存在着双向互动关系。科学技术与社会文化良性互动,可以推动社会文化不断前进,社会文化的发展又能为科学技术发展创设优良的社会条件。反之,如果二者的互动陷入恶性循环,不但社会文化的发展停滞不前,科学技术也因为社会文化的停滞而举步维艰。从这层意义上说,人类文明史是科学技术与社会文化双向互动的历史,印刷文化是印刷复制技术与社会文化长期相互作用的结晶。

2.1 印刷文化是复制技术与社会文化千年互动的结晶

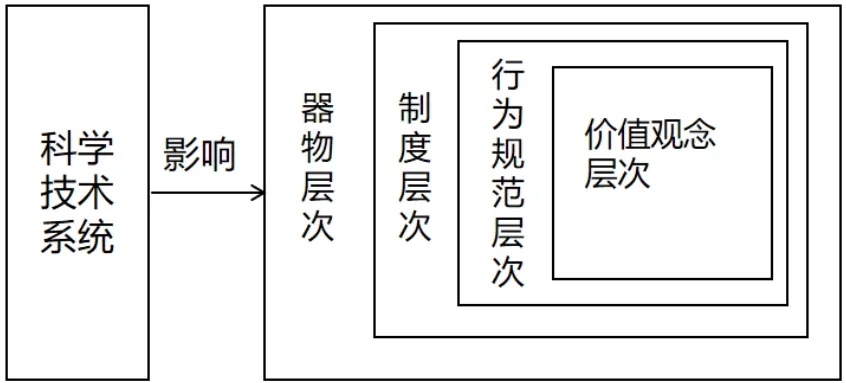

社会文化是多要素组成的层级系统,从外围到核心分为器物层次、制度层次、行为规范层次和价值观念层次。最外层的器物层次是以器物形式所反映出来的文化,与其相邻的制度层次以各种形式的制度作为特定的载体的文化,行为规范层次和价值观念层次是文化系统的核心层次。科学技术系统与社会文化系统的互动,首先从器物层次开始,进而进入制度层次和行为规范层次,最后在价值观念层次碰撞整合,形成新的行为规范和价值观念(图1)。

图1 科学技术与社会文化系统的互动过程示意图

印刷复制技术与社会文化在器物层面的互动,直接催生了印版和图书。印版是出版重要的技术和物质基础,标准化和文本固定思想是出版的核心理念,贯穿着出版及出版文化形成与发展的始终,同时形成印刷文化,并在出版观念及出版文化形成中发挥着作用。

刻模拍印技术是已知最早的印刷复制技术,远在距今五千年前的新石器时代末期就已大规模应用于制作陶器,原始的绘画和文字纹饰是古代中国刻模拍印陶器印制的主要内容,文本固定和标准化批量复制思想在当时已现雏形。距今三千多年前的商朝,汉字日趋成熟,并广泛用来书写和镌刻在龟甲、兽骨之上。至西周时期,采用刻制单个反体字模,拼排成完整版面后再铸于青铜器皿之上的活字拼排翻铸技术大量应用,对雕版印刷技术、活字印刷技术、尤其是金属活字印刷技术产生了深远的影响,公元前7世纪铸造的《秦公簋》铭文为此提供了实物证据。此外,纸张尚未出现时印章就已成熟,泥封也可视为以泥为载体的印刷雏形,是文本固定思想的最初体现。

词义对客观事物的概括,与人们对世界的认知紧密联系,与不同民族的社会文化背景、不同民族对语言的编码度密切相关,是表述概念的基本单位。印刷是中华民族奉献给人类的最伟大的发明,汉语拥有印刷概念表述的绝对话语权。就字面意义而言,着有痕迹谓之印,涂擦谓之刷。用刷涂擦而使有痕迹着于其他物体,谓之印刷。组成“印刷”一词的两个汉字中,“印”的意义大于“刷”。印是汉语常用字,始见于商代甲骨文,其字形像一个人用手按压另一个人使他跪下,本义为摁、按压,是“抑”的古字,用作动词时就是“盖章”。因为用力按压一物体,常常会在其他物体上留下印记,所以“印”被引申为痕迹、印记、标记等义,也进一步引申为符合,如“印证”。由此并结合技术史可以推测,文本固定的思想萌芽于久远的新石器时代末期,成熟于春秋末期印章的应用,而且与标准化思想共同支撑着印刷文化。

纸张出现之后,泥封演变为纸封,在几张公文纸的接缝处或公文纸袋的封口处盖印。据记载,在北齐时(公元550—577年)有人把用于公文纸盖印的印章做得很大,雕刻版初现端倪,“文本固定”思想基本形成并寓于其中。印章以反体文字或图画制成版面,蘸取印油后以按压方式将印油转移到另一载体(封油、丝帛、竹木、纸张)之上获得“正文”。以“反体”取得“正文”是印刷术发明的一个基本原理,无论是中国传统的雕版或活字,或是西方凸版、凹版或平版,都是应用这个原理而产生的不同方法”。

“标”即为典型代表,“准”即为基准、准则,标准是在科学、技术和实践经验的综合成果基础上,对一定范围内的重复性事物和概念所做的统一规定,其本质特征是通过建立合理、有效的统一与科学、有序的规范,从而确立一个被公认的衡量准则。标准化是为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,包括制定、发布及实施标准的过程,主要表现为标准化器具、抽象形态的标准化制度及理念。早在秦汉时期,中国就有了比较成熟的技术标准化思想。中华文明漫长的发展过程中,印刷术一直与中国古代的标准化文化互动,最终随着雕版印刷技术成熟形成了系统的标准化批量复制思想。

科学技术与社会文化的融合,不是二者的简单加和,而是互动双方在共同发展壮大的基础上实现一体化目标。通过各自的努力,科学技术系统与社会系统在相互适应的基础上,彼此接受、消化和吸收对方的影响,同时消除相互间的冲突和对立,从而达到一种双方高度相互依赖、相互渗透、相互促进、相互转化以及和谐一致的有机统一状态。17世纪科学革命之前,无论东方还是西方,古代科技与当时的伦理道德、教育、艺术等都包容于以古代哲学或者宗教(中世纪封建时期)为主要内容的观念文化系统之中。古代科学技术与古代社会之间的“互动”,本质上是古代社会内部的一种原始融合,表现在社会系统整体下的科学技术、生产与社会的最简单、最直观的协调关系上。中华文化也不断反作用于印刷复制技术,终于以“反字”压力油墨转印获得“正文”的印章出现,为印刷术诞生奠定最初的技术基础、工艺基础,以及文本固定批量复制并重的技术思想。从批量复制的纹饰陶器器物层面,到制度、行为规范和价值观念层面,古代中国印刷复制技术与社会文化系统相互作用,造就了印刷文化。从这个意义上说,标准化批量复制和文本固定思想是印刷文化的灵魂,也是日后确立出版观念并形成出版文化的重要基础。

2.2 印刷文化是出版诞生和发展的思想基础

学界业界公认印刷复制技术是现代出版诞生和发展的基础,没有铅活字印刷技术就没有现代出版。出版概念的三大要素中,编辑、发行是出版的特有属性,规制化复制是出版本质属性。印刷复制的确实现了高速度和大范围传播,但通过“规制化复制”实现文本固定是其更深刻的意义。

词义对客观事物的概括与人们对世界的认知紧密联系,与不同民族的社会文化背景、不同民族对语言的编码度密切相关。西文13世纪出现的法语“publier”和14世纪出现的英语“publish”,都可以追溯到古罗马时期的拉丁文“publicare”一词,其基本涵义都是“make general know(广而告之)”和“make public announcement(向民众发布通知)”。14世纪末,西文出版的词义开始拥有“向公众发行图书”之意,15世纪中叶谷登堡铅活字印刷技术发明,“出版”逐渐定型为复制作品并向公众发行的活动。与西方不同,中文与出版相关的词汇深受批量化复制和文本固定思想,“版印”“刊布”“梓行”,将“版”、“印”和“行”并列,强调出版是制版、复制和发行的过程。18世纪50年代,深受中华文化影响的日本把“publish”译作“出版”,更加强调了制版和复制,将出版过程以关键的“版”来表示。19世纪末中国人开始使用日文转译来的“出版”一词之后,出版概念逐渐也演化为编辑复制作品并向公众发行的活动。

人类社会生产力和文化的发展,不断需要大量生产和传播知识信息,但与此同时,生产传播的知识和信息又必须具有准确性和一定的稳定性。岩画、碑刻、甲骨文、金文、泥版书、竹简、羊皮书和贝叶经,甚至手抄纸书,都可以视为人类为解决这对矛盾的探索活动,但唯有作为印刷文化核心的标准化批量复制和文本固定思想,才在通过推动雕版印刷技术成熟进步的同时,赋予出版“规制化复制”的基本属性。以规制化复制为核心的出版业,既可以迅速提升人类知识生产和信息传播的数量、速度和效率,又能通过其固有的规制化特征,保证信息传播和文化积累不致失真,从而有效地解决着这对矛盾。

概念作为思维的基本形式之一,属于逻辑思维范畴,更偏重于客观性,是人类在认识过程中对所感受到的客观事物本质的概括反映。词的概念内容为词的理性义,揭示了客观事物一般的或质的特点,也反映了人类认识事物的过程。以出版一词的概念义而论,西方文化对出版现象的考察缘起于对出版功能理解,注重“公之于众”的传播意蕴。中华文化对出版的认识缘起于标准化批量复制和文本固定思想,中文表述出版概念强调“版”,真正揭示了出版规制化复制的本质属性。从这层意义上说,印刷文化是出版诞生和发展的思想基础。《编辑与出版学名词》“印刷文化”词条,不仅让祖先伟大的发明上升到文化层面,更重要的是揭示了印刷文化在出版诞生、成熟和发展中的思想力量。

3 出版文化—人类知识生产文化传承的基础和核心

根据《编辑与出版学名词》给出的“以出版价值观为基础形成的出版制度、出版社会组织、出版物及其社会影响的总和”的出版文化定义,决定出版文化的首要和核心因素是出版价值观。价值观是人对客观事物的意义、重要性的总体评价,既是人对在某一价值取向或价值追求和价值目标,也是个体或群体判断实务的一系列跨情境的、在重要程度上有差异的目标。出版价值观是个人或群体对出版的本质属性、社会意义、重要程度等问题的总体评价,出版本质属性无疑是出版价值观形成的关键之一。

3.1 出版价值观的核心是以文本固定实现知识在不同形式间的转化

人类文明初期镌刻在石碑和青铜上的文字肯定有公之于众的计划和功能,但传播信息的权威性、稳定性、可靠性无疑也是人们的主观愿望,即既希望信息能够公之于众,更要保证公之于众的信息稳定可靠。在载体和复制均为高成本的情况下,所要“公之于众”的从来都不是一般性信息,而是政治、法律、宗教和知识性信息。知识是正确且具有价值的认识,作品是一定时空下人类对自然、社会和人类本身有价值的认识成果,出版正是通过将作品“版”“印”“刊”“行”并“公之于众”,确保其成为“正确且有价值的认识成果”,使之能够规范、稳定地传播并积淀于人类文化宝库。

知识以意识形式、符号形式、物化形式存在,三种存在形式之间相互作用,为知识增长提供了内部动力。知识的意识形式即存在于每个人头脑中的知识,其本质特征是创造性。人类的一切新知识,首先是以意识形式存在并从个人的头脑里产生。作为内在因素知识的意识形式,与作为外在因素社会实践和人际交往需要,共同促进知识的意识形式向言语、图画和文字等知识的符号形式,以及其对象化物品中的物化形式转化。人创造积累知识的认识过程以符号进行,创造积累知识的结晶以符号形态存储于大脑记忆。知识的内在意识形式和外在符号形式在本质上具有同一性,通过规制化复制,出版促使知识由意识形式转化为符号形式,实现知识的传播、积淀和继承;通过发行等特定的传播方式,出版为社会提供知识服务,读者基于阅读将知识的符号形式转化为个体的意识形式,进而成为知识创新之源,也为知识的物化形态奠定基础。出版业在成熟之后,实际上已经成为人类知识的存在方式。

内在的意识形式向外在的符号形式转化,使知识得以传播、积淀和继承。外在的符号形式被作为知识创造主体的人接受,又会转化为意识形式,作为创新的新基础。由此可见,出版价值观的核心是以规制化内容生产保证人类知识的意识形式与符号形式相互转化。也正因为如此,出版才能真正成为关乎人类作为物种的存在、关乎人生命的存在、关乎人类社会和文明的发展和演进的人类知识活动领域中独有的文化现象。

3.2 出版文化引领出版嵌入知识生产深刻影响人类知识活动

长达千年全面深刻的互动,印刷复制技术、印刷文化、出版文化与出版活动早已融为一体。或许正是这个原因导致出版本体研究陷入路径依赖,学界普遍忽视科学技术在出版观念形成中的作用,呈现出重“道”轻“术”的特点。这种路径依赖下,出版文化研究虽然也取得了诸如中国古代出版的坊刻、官刻、私家刻书、寺院刻书不同的价值取向,晚清以来出版文化新演替与出版近代化内涵,张元济文化为本、扶助教育、传承文明的出版价值观,中国现代出版观念形成的社会因素,出版文化研究的范式变革等重要学术成果,但若只是将文化视为一个外在的变量,作为背景和因素来考量,就难以把握出版的本质属性,不能对科学技术与社会文化全时空多维互动下的出版观念进行准确定位,进而迷失出版文化前进的方向。

以出版价值观为基础形成的出版制度、出版社会组织、出版物及其社会影响,既是出版文化形成的标志,也是科学技术与社会文化在规范制度及价值观层面深刻互动的结果。出版规制化复制的本质属性,以及保证人类知识的意识形式与符号形式相互转化的价值观念,无疑对出版文化的形成起着引领和规范的作用。回溯印刷工业史和出版史,不难发现自印刷术西传欧洲以后,围绕出版价值观念体系、出版制度规范体系、出版社会组织体系、出版物及其社会影响体系,已经组成了“正四面体”结构,与造纸技术、印刷制版技术、信息传播技术持续深刻互动。

“版”是印刷复制技术与人类文化思想活动在行为规范层面深入互动的标志,赋予人类知识生产和信息传播系统化的行为规范。内容体例的统一是出版活动的关键内容,虽然体例的概念早于印刷术,但体例从内在的文章组织形式拓展到外显格式,以著录规则的方式影响知识生产的规范性和系统性,促进知识生产实现层次化与系统化的统一,则是印刷技术进步推动的结果。这种规范和规则的进化,对知识生产作用巨大,人类知识生产与信息传播正是在这种规范化生产、系统化储存、层次化呈现的过程中不断前进的。

图2 出版文化正四面体结构与科学技术的互动

系统美、统一美、层次美的出版美学思想,奉献人类文化的出版精神追求,独立思考、精益求精的出版工作态度,已经在制版印刷技术成熟和出版业的发展中成为体系化的价值观念,不但引领出版活动沿着正确的方向前进,而且已超越出版活动的范畴,成为自然科学、人文社会科学、工程科学知识创造和传播中共同恪守的价值观。

社会活动对科学技术的制约作用构成科学技术发展的社会条件,出版业的进步也对制版、印刷、复制和传播技术发挥着制约作用。从17世纪至20世纪末,出版物的产品形态从图书发展为报纸、期刊、音像、电子出版物等,出版活动从纸介质+印刷复制发展为磁介质和光介质,在出版价值观念体系观照下,著作权制度、出版管理制度等制度和行为规范,确保各类复制技术沿着正确的轨道发展。世界第一部版权法《安妮法》,就是18世纪在铅活字印刷技术催生的近代出版业初现端倪的情况下诞生的。尽管当时还不存在“版权”观念,作为版权保护对象的“作品”诞生,“版权”一词也没有定型,但《安妮法》已经在遏制书商公会垄断地位,规范图书交易秩序,保护作者,鼓励创作,促进知识,协调各方利益,维持社会稳定等方面发挥了重要作用。此后,著作权制度、各类政府出版管理法律法规和行业管理制度诞生并不断发展成熟,既规范指导出版活动,也对印刷复制和传播技术的发展起着制约作用。这些制度法规巧妙地平衡了著作权人的私权与信息传播自有的公共利益,成为人类知识生产的基本制度,不断促进人类知识生产和文化进步。

综上,突破科学技术系统与社会文化系统互动这一研究的盲点,从制度、规范、观念层面研究印刷复制技术、网络计算机技术和人工智能技术与出版的相互关系,不难发现科学技术与社会文化系统的相互作用,早已超越了出版物为代表的器物层面,不但塑造了出版产业,更是将出版活动嵌入人类知识生产过程,出版的制度、规范、思想、文化价值理念,超越了出版活动,成为推动、规范人类知识生产和文化传承的重要因素。这一结论,让我们对什么是出版又有了更进一步的认识—出版全面深刻地影响着人类知识活动,是人类知识生产、传播和传承的最高层次。

4 两种文化的当代意义——锚定出版产业的“定海神针”

复制传播一体化和实时化、传者受者一体化、内容投送精准化,是移动互联网和人工智能技术时代出版活动面临的严峻挑战,知识信息生产传播的无限性与内容可靠性的矛盾因此不断激化。在此情形下,印刷文化的标准化和文本固定理念,出版文化以规制化复制保证不同知识形态相互转化的价值观,都不啻为移动互联网和人工智能时代知识生产、文化积淀和信息传播的定海神针。

4.1 两种文化赋予出版系统存储、规范生产和稳定传播知识的天然禀赋

早在20世纪九十年代就有人预言,鉴于报纸期刊和广播电视高速发展,人类即将进入“读图时代”,图书出版将会在21世纪初销声匿迹。然而21世纪第三个十年已经开始,曾经如日中天的报纸、大众期刊和电视媒介遭遇断崖式跌落,图书和学术期刊出版取得的成绩却可圈可点,进入良性循环。印刷文化的标准化复制和文本固定思想,出版文化通过规制化复制保证人类知识的意识形式与符号形式相互转化的出版观念及其制度规范,赋予出版活动系统化存储知识,规范化生产知识,稳定化传播知识的“天然”禀赋依然发挥着作用,如缰绳一般扼制住新兴媒体碎片化知识生产和信息传播滥觞的局面。

出版的规制化复制既可以迅速提升人类知识生产和信息传播的数量、速度和效率,又能保证信息传播和文化积累不致失真。作为出版活动重要内容的编辑加工,根据当代的文化、政治、科学等标准选择作品,并依据这些标准对选择作品(稿本)进行加工处理,使之成为规制化复制标准(范本和付印样),确保严格按照规制(范本和付印样)标准批量复制的活动。同样是重要出版活动的发行工作,则是按照出版观念确定的文化标准,以特定的方式使复制的作品传播。不经过出版活动,人类的知识就不是精细化、系统化的知识,只是一般信息碎片,这类信息的公之于众对人类文化发展没有多大意义。简而言之,出版就是以作品为基础制定复制标准并进行复制和传播的社会活动,既非简单的公之于众,也非简单的编辑复制,而是人类知识活动范畴中的特有的文化现象。从这个角度讲,出版观念与印刷文化一脉相承,出版文化是印刷文化标准化批量复制和文本固定理念的进一步人文化。

4.2 两种文化决定了人工智能时代出版业应锚定知识生产和知识服务

现代出版业诞生后,通过科学技术与人类文化的互动融合,出版已经从器物、制度和观念各个层面嵌入到人类的知识活动之中。在器物层面,出版物是知识的关键载体,印版为标准化批量复制和文本固定提供了物质基础。在制度层面,著作权等相关法律法规不仅是知识活动的有效保证,也为人类知识生产、知识服务和知识传承营造了环境。在观念层面,出版为确保复制规制化,应用编辑学对知识信息进行系统化整理的一系列思想和方法,深刻地影响着知识生产,是知识生产必须遵守的基本原则。其中系统性、稳定性和可读性,已经成为知识生产的重要指导思想。发行作为出版独有的知识传播方式,将知识传播的责任寓于规制之中,强调在特定的书店文化氛围里传递知识信息。同时,出版以阅读文化和发行文化的方式将作者、出版者和读者紧密联系,确保知识传播精准、可靠、规范、高速和有效。因此,人工智能时代出版活动核心功能,是基于人类知识存在方式的知识生产和知识服务。

图3 出版与人类知识存在方式

进入21世纪以来,网络计算机技术和人工智能技术使媒介生态和媒介发生了巨大变革,但各类新兴出版依然是科学技术与社会文化系统的相互作用的延续。印刷复制催生的传统出版业与现代数字技术催生的各类新型媒介,并无本质差异,只不过是从图书报刊复制传播的分时空场景转变为同时空场景下的复制传播,即复制传播同步进行而已。不论复制技术和传播技术如何迭代,出版作为人类知识的存在方式不会改变。印刷文化和出版文化宛若定海神针,将出版产业锚定于知识生产和知识服务,成为人类知识生产和文明传承不可或缺的产业。

5 结 语

扑面而来的脑联网时代,每一个大脑、每一部终端设备都将成为知识生产和创新网络中的一员,知识在意识形式与符号形式之间转化的速度和数量将会超出我们的想象,信息传播无限性与传播内容稳定性的矛盾必将进一步激化。从科学技术与社会(STS)理论出发,巩固此次“印刷文化”名词释义并扭转对印刷重“术”轻“道”认知错位的成果,克服出版文化研究重“道”轻“术”的路径依赖,在两种文化融合的基础上综合考量科学技术与社会文化的互动发展,应是当前印刷文化和出版文化研究的重中之重。

注 释

[1]全国科技名词委.编辑与出版学名词终审会议在京召开[EB/OL].[2022-02-03].http://www.cnterm.cn/xwdt/zhxw/202011/t20201130_598476.html

[2][3]全国科学技术名词审定委员会.编辑与出版学名词(定义版)(2021)[EB/OL].[2022-03-13].http://www.cnterm.cn/sdgb/sdzsgb/jbxl/202111/W020211118532730944335.pdf

[4]董中锋,徐婷婷.论出版文化的亚文化形态[J].出版科学,2019,27(2):124-128

[5]孙宝林.印刷出版文化照亮人类文明征程[J].中国出版史研究,2019(2):9-16

[6]殷登祥.科学技术与社会概论[M].广州:广东教育出版社,2007:18

[7]N.Luhman.[M].Frankfurt am Main:Suhrkamp,1988: 15-30

[8]殷海光.中国文化的展望[M].台北:文星书店,1980:439

[9]李俊奎,杨小明.论文化系统与科学技术的互动[J].系统辩证学学报,2001(2):77-81

[10]李学勤.字源[M].天津:天津古籍出版社,2013:799

[11]张树栋,张耀昆.印刷史研究的新方法与新发现:关于中国印刷术的起源问题[J].中国出版史研究,2015,(02):39-49

[12]钱存训.中国纸和印刷文化史[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:19

[13]陈徐玮.秦国标准化理念探究[J].中国标准化,2015(12):97-100

[14]GB/T 20000.1-2002《标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用术语》[S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2002:227

[15]裘涵,盛晓明.中国古代技术标准化研究[J].科学学研究,2009(9):1322-1328

[16]张功耀,曹志平.科学技术哲学教程[M].长沙:中南大学出版社,2001:408

[17]蒋美仕,雷良.科学技术与社会引论[M].长沙:湖南大学出版社,2017:2-3

[18][30][31]范军.关于出版价值观的几点思考[J].出版科学,2013,21(3):5-8

[19]王勇安,成云.融合出版环境下对“出版”概念表述的再思考[J].出版发行研究,2017(1):13-17

[20]万安伦,庞明慧.比较视域下的中国特色出版学科体系建设[J].科技与出版,2020(6):5-14

[21]李建臣.文化传播与出版[EB/OL].[2021-09-14].Https://baijiahao.baidu.com/s?id=1632248258991 039398&wfr=spider&for=hpc

[22]李英.中华出版源起[J].出版参考,2014(21):26

[23]白云.词义、概念与语文词典释义[J].山西师大学报(社会科学版),2004(1):136-140

[21]Schwartz S H,Bilsky W.Toward A Universal Psychological Structure of Human Values[J].,1987,53(3):550-562

[21]王勇安,乔子宁.出版概念重构与出版学学科自信重塑[J].出版广角,2020(16):15-19+30

[25][36]范军.关于出版价值观的几点思考[J].出版科学,2013,21(3):5-8

[26]伍振华.知识与信息的定义及其关系新探[J].图书情报工作,2003(10):44-49

[27]孙金年.知识的存在形式[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2003(1):89-97

[28]王勇安.关于出版学核心范畴的思考:知识存在方式是出版学理论的逻辑起点[J].科技与出版,2022(1):35-44

[29]于殿利.出版是什么[M].北京:中国传媒大学出版社,2018:43

[32]吴永贵.中国出版史 (下册) [M].长沙:湖南大学出版社,2008:25

[33]汪家熔.近代出版人的文化追求[M].南宁:广西教育出版社,2003:108

[34]杨军,曹小娟.我国现代出版观念形成的社会因素初探[J].编辑之友,2020(12):31-36

[35]杨军.出版文化研究:理论、现状与范式[J].出版科学,2009,17(4):44-48