长三角区域经济发展不平衡的影响因素研究

2022-10-02陈勇

陈勇

(江苏航运职业技术学院 江苏南通 226000)

1 引言

由于我国各区域资源禀赋不均、区位不同、经济基础差异大,不同地区经济发展水平不平衡问题突出。党的十九大报告指出,我国主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,因此,充分掌握区域经济发展不平衡的原因和现状,对于进一步优化产业结构、促进协调发展、打破区域发展不平衡有着重要意义。本文采用理论研究和实证研究相结合的手段,深入研究长三角区域经济发展不平衡影响因素。

2 区域经济发展不平衡影响因素分析

2.1 区位资源禀赋

区域条件在众多影响区域经济发展不平衡的非经济因素中处于非常重要的地位。区位优势就是指区位的综合资源优势,即某个地区经济发展过程中存在的有利条件或优势地位,包括地理位置、自然资源、产业集群、交通基础设施等。长三角地区处于通江达海长江水道咽喉区域,地理区位独特。长三角经济核心上海,扼守长江入海口,拥有天然良港,交通便利,各种设施环境都非常优渥,产业配套齐全,原材料获取便利,运输成本相对其他地区有一定的优势。江苏省则毗邻上海,土地肥沃,绝大部分陆地都是平原,自然环境优势独特。区域内水网纵横,四通八达,加之工业基础雄厚,一直都是我国的富庶之地。浙江省有钱塘江(省内最大河流),航道资源得天独厚,交通设施齐全。港口资源丰富,像宁波、舟山这样的天然良港体现了一定的集聚效应,极大地促进了区域内对外贸易的发展。另外,林业资源较为丰富,种类繁多,占地面积居全国首位。安徽省的水域资源相对于江浙沪有一定差距,陆路交通网路也不够发达。相较而言,安徽的矿产资源与人力资源均较为丰富且价格低廉。

2.2 资本投入

2.2.1 物质资本投入

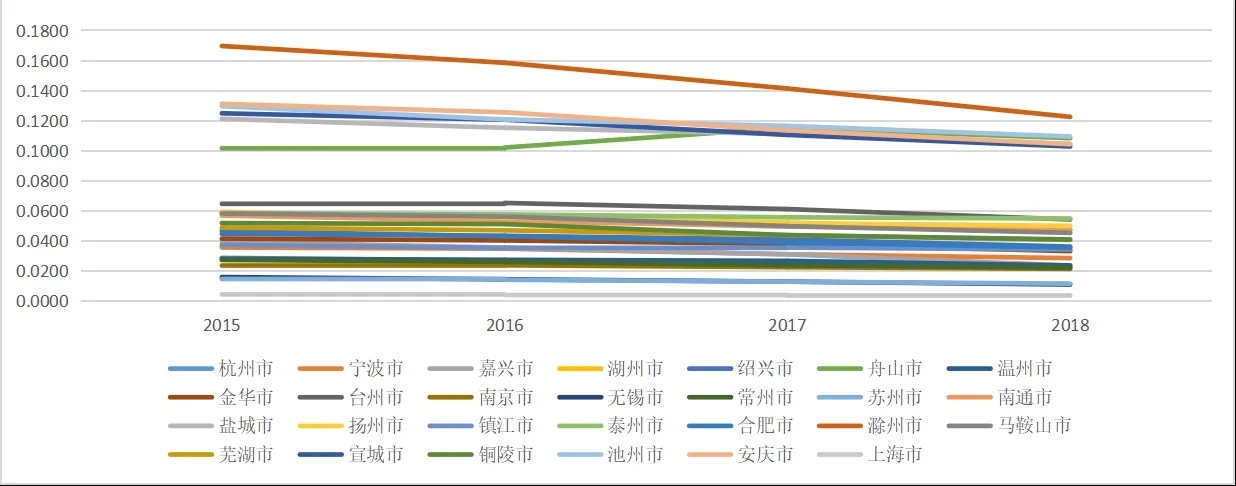

物质资本指长时间出现的生产物资方式,如机器设备、厂房与交通设施等,本文研究的物质投资特指全社会固定资产投资额。从这个角度看,上海市在2018年全年度的社会固定资产投资总额与2017年相比上升了5.2%,稳中有升;江苏省2018年全年完成固定资产投资与2017年相比上升了5.5%,投资增长维持稳定;浙江省2018年全年完成固定资产投资与2017年相比上升了7.1%;安徽省2018年全年完成固定资产投资与2017年相比上升了11.8%,增速位于全国第二位,与上年相比进步了九位。在增幅方面,浙徽两省增幅较大,表示政府有关部门重视投资,侧重通过投资来拉动经济发展。由2015—2018年间长三角区域中上海市等27市中全社会固定投资占比(见图1)可知,长江三角洲区域的固定资产投资呈明显的上升趋势,不同地市的固定资产投资规模具有较大不同。

图1 各地市全社会固定资产投资占比(2015—2018年)

2.2.2 人力资本投入

在舒尔茨提出人力资本概念后,人力资本对经济发展的驱动效果使人类对其开始有所关注。人力资本重点是以人力为主,属于人力数量和质量相互结合的资本形式。在当下经济发展过程中,人力资本积累主要依赖技术创新和进步的拉动。而要提升技术水平,教育投资是重中之重。总体而言,长三角地区教育实力雄厚,历来是我国尊师重教的典范,改革开放以来,教育投资也是全国领先。从各地区来看,各省市之间存在较大的差距。其中,上海教育水平最高。985高校4所,211高校10所,复旦和交大更是与清华北大齐名。雄厚的教育基础源源不断地培养出高质量的人才,使得上海筑就了人才高地,为区域经济发展提供了强劲动力;江苏省内有南大和东大两所985院校,浙江杭州则拥有浙大这样全国知名的985高校;安徽则有中国科学技术大学,其为国家培养了许多技术类人才,但安徽人才流失较为严重。近年来,安徽省政府通过加大投资力度,外引内联,正在努力补充短板,不断提高教育水平。

2.3 产业结构

产业结构是某区域的不同产业在经济结构中的占比,决定了区域资源安排的综合方法。科学的产业结构可以积极使用资源,协助地区经济平稳、和谐地发展,为经济发展提供动力。随着区域经济发展进入不同的阶段,产业结构的调整和升级也随之发生变化。当经济持续发展,第一产业比重逐步下降,二三产业比重不断增加,特别是以服务业为代表的第三产业。纵观欧美发达国家,普遍第三产业比重超过60%。

从长三角的产业结构来看,安徽、江苏、浙江第一产业和第二产业在GDP中的比重超过上海。将2018年作为案例,安徽、江苏、浙江在第一产业方面占据GDP的比例为8.8%、4.5%、3.5%,上海则为0.3%。第二产业占据GDP的比率中三省的平均值都在44%上下浮动(江苏44.5%、浙江41.8%、安徽46.1%),而上海仅为29.8%。恰恰相反,上海第三产业在GDP中的比例约占七成。这表明,上海在建设第三产业方面居于前列。上海的产业结构占比基本达到发达国家的水平,表现为一二三产业呈金字塔结构。强大的金融服务业、物流、保险等服务行业辐射和驱动环沪省份的产业建设和结构转型。江苏和浙江两省目前第三产业比重逐年增加,已超过第二产业,经济发展也进入了新的阶段。而安徽经济基础较为薄弱,目前经济结构呈现出纺锤形结构,第二产业逐步发展成支柱产业。

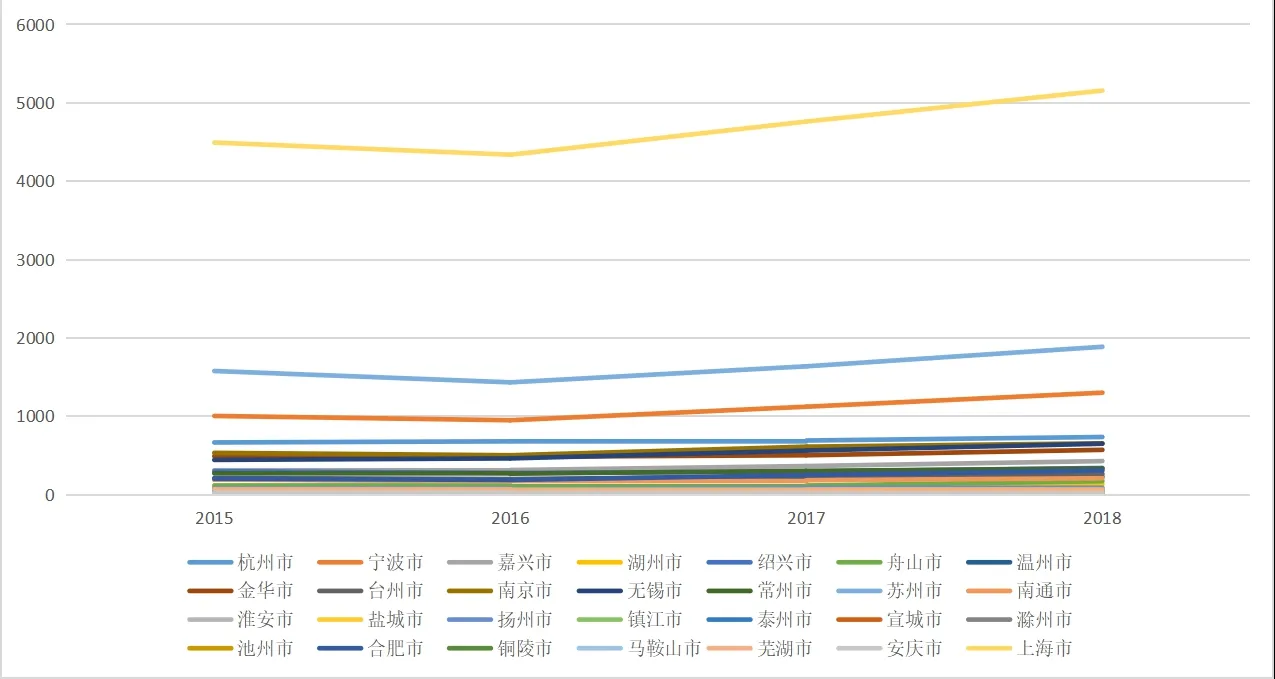

由2015—2018年间长三角区域中上海市等27市第一产业占比(见图2)可知,长江三角洲区域的第一产业占比以下降为主,但不同区域的下降幅度存在差异。

图2 各地市第一产业占比(2015-2018年)

2.4 国际贸易

国际贸易无论是对国家还是地区都是极为重要的比较优势,其主要通过增加要素投入、提升技术水平、提高生产效率等方式促进经济增长。特别是对于缺乏资本投入的发展中国家而言,国际贸易不仅可以刺激国内投资,吸引外来投资,还能引进国外先进技术,培养本土企业,提高生产效率。外贸依存度能评估某个国家或区域经济依托外贸的水平,并且也可以在一定层面上展现该地区经济发展程度和参加国际经济协作的水平。外贸依存度突出体现在该区域进出口总额与其在国内生产总值的比例中。长三角占据了得天独厚的地理环境,同时经济发展水平高,产业结构完备,吸引了全球资本的投入,在对外贸易发展中获得了较大突破。将2017年作为案例,长三角外贸规模累计约3.7万亿美元,与同期相比上升了约14.8%。将2018年作为分析对象,上海的货物外贸规模约8.5万亿元,与2017年相比上升了7.7%;江苏省累计达到外贸规模约4.4万亿元,与2017年相比上升了9.5%;浙江省整个2018年度的货物贸易规模约2.9万亿元,与2017年相比上升了11.4%;安徽省整个2018年度的外贸规模接近630亿美元(0.45万亿元),与2017年度相比上升了16.6%。由此可见,在进出口总额方面,上海>安徽>江苏>浙江。而具体到2015—2018年间长三角区域中上海市等27个城市进出口总额(见图3)可知,长江三角洲区域的进出口总额呈现上升状态。而具体到2015—2018年间长三角区域中上海市等27个城市进出口总额/GDP(见图4)可知,长江三角洲区域的进出口总额占比呈现上升状态。总体而言,长三角区域对外贸易发展呈现出了极大的地区差异。

图3 各地区进出口总额(2015—2018年)

图4 各地区进出口总额/GDP(2015—2018年)

2.5 政策制度

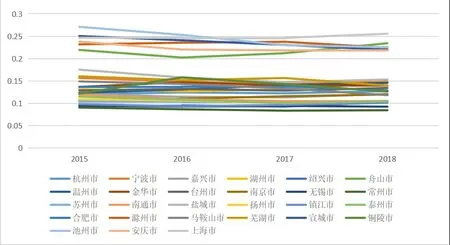

对于政策制度,新制度经济学有全新的认定,认为政府政策及有关的改变属于国家或区域经济和社会建设的决定性要素,详细而言涵盖了官方制度和非官方制度。新制度经济学认为,人在经济生活中着力使自身获得更大利益,某种程度上会导致市场经济出现发展停滞和混乱的现象,这就要求政府通过政策制度规范市场秩序,约束人的行为,从而保证经济良好稳定的发展。经济社会中的制度安排是否合理有效,对区域经济建设与社会发展有着直接影响。例如,上海的高度开放,使其再次成为带动长江经济带的龙头。江苏将建立乡镇企业当作主要立足点,乡镇经济辅以市场经济制度,极大促进了当地经济发展。浙江省的经济建设需依托国家经济方针,浙江在开放中持续与全球接轨、补充不足、克服资源禀赋劣势。相反,安徽由于缺乏国家政策倾斜,加之起步晚,因而经济发展相对缓慢。通常,财政支出在地方生产总值中的占比是政策体系中的一大关键指标。具体到2015—2018年间长三角区域中上海市等27市财政支出占比/GDP(见图5)可知,长江三角洲区域的财政支出占比呈现平稳状态。

图5 各地市财政支出占比/GDP(2015—2018年)

3 长三角区域经济发展不平衡影响因素的实证分析

3.1 计量模型研究方法与构建

3.1.1 方法选取与介绍

面板数据模型是将时间序列类信息和截面信息彼此融合而建立的数据结构模型,该模型充分融合了时间序列模型和截面数据模型的优势,不仅可反射出某个阶段不同个体之间在数据上的差距和规律,也可呈现出每个个体由于时间变化的趋势。

3.1.2 变量选取与说明

影响区域经济发展的因素有很多,本文根据区域经济增长理论,基于实证分析,对相关因素对经济发展的影响展开研究,做到有理有据。因为区域经济禀赋并不能量化出来,本文选取劳动力资源、产业机构、资本投入、对外贸易、制度建设等指标为自变量,通过计量展现其产生的影响。

人均GDP(Y):人均地区生产总值体现了区域内人均产出情况,因此,本文将人均GDP作为被解释变量,其目的是评估长三角与其他省市的经济发展水平;劳动力投入(L):劳动力投入指的是投入生产环节中的劳动力数量,通常通过全社会从业人员数量来表示,它反映了区域内劳动力资源的利用情况;物质资本投入(K):物质资本投入通常通过固定资产投资来衡量;人力资本投入(EDU):针对该投入理念的测度方式有很多,本文通过高校在校生数量来衡量。控制变量:区域经济发展会受到诸如劳动力、资本等多种因素影响,本文则将产业结构、对外贸易和政策制度的变化作为控制变量在计量模型中应用。在产业结构(ind)中,通过第三产业在区域生产总值中的占比进行呈现;对外贸易(open)以物品外贸总额在区域生产总值中的占比来展现;政策制度变化(gov)通过财政支出在区域生产总值中的占比来展现。

3.1.3 模型的构建

本文在柯布·道格拉斯生产函数的前提下加以延伸,将计量模型设置成:

3.2 面板数据检验及模型判定

3.2.1 单位根检验

在设置参数评估之前,我们需要进行单位根检验,以便检测数据的稳固度。由表1可以看出,每一项变量指标的P值均接近于0,这就意味着没有单位根,符合协整检验的条件。

表1 单位根检结果

3.2.2 协整检验

协整检验主要是指分析变量间拥有长时间的均衡性,即各个富于变化的变量排列的某个线性组合后的序列有无变化。由面板单位根的检测数值我们发现,长三角区域经济变量呈一阶单整序列,说明长三角区域不同解释变量和经济发展间有协整关系。本课题分析的面板数据协整检验数据具体如表2所示。

表2 面板数据协整检验结果

协整检验结果显示,劳动力投入、物质资本、产业结构、国际贸易、政策制度与经济增长之间存在面板协整关系。

3.2.3 模型形式的判定

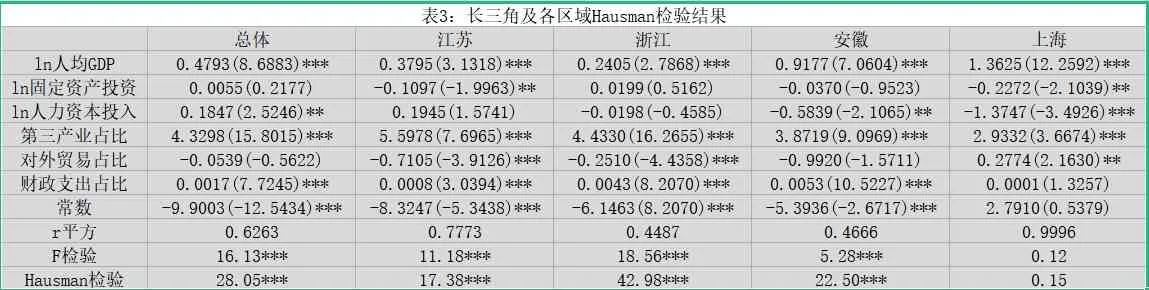

本文通过实证分析,试图阐明长三角地区整体及江浙沪皖各自的影响因素给经济发展带来的影响效果,在面板模型上将人均GDP作为被解释变量,不同核心变量和控制变量作为解释变量,从而完成长三角区域和江浙沪皖各自的回归。结果显示,长三角和有关区域在F检验结果上与原来的假设都不符合,这也表明模型适合作用在固定效应模型中;相关地区在选取使用固定效应或随机效应模型时应开展Hausman检验,结果如表3所示。

表3 长三角及各区域Hausman检验结果

3.3 实证结果与分析

本文通过实证分析发现,劳动力和资本要素的投入给长三角区域整体的经济发展带来极大的影响。其实际呈现在下面五个方面:第一,在长三角区域经济增长中,劳动力投入呈现出了正面的效果;第二,资本投入在长三角区域经济增长中具有显著的促进效果,特别是人力资本的引入对经济建设的助力巨大;第三,在该区域经济总体发展中,第三产业具有极大的拉动作用;第四,该区域对外贸易水平没有呈现出更明显的经济发展效果;第五,政府对经济的干预过多,市场化程度有待提高。

此外,本文通过实证分析,得出省际经济发展不平衡影响因素,主要包括以下三个方面。第一,人力资本投入具有极大的影响,这一点在江苏经济发展中尤为凸显,物质资本投入、产业结构、对外开放和政策制度因素,都在经济增长中表现为正系数,而劳动力投入在经济影响系数中表现为负;第二,浙江经济在丰富的人力投入加持之下不断提升,资金和劳动力投入、对外贸易与政策制度在经济发展中呈现出高于零的系数,同时还通过了显著性水平检验,但第三产业在GDP的占有比例不高,对经济影响系数为负,未通过显著性检验;第三,通过苏浙皖三省比较,相关影响要素对经济的驱动效果基本不强,产业结构、对外贸易和政策制度三个控制变量驱使被解释变量通过了显著性水平检测。劳动力和人力资本投入在经济影响系数中呈现出了负数,这是因为安徽省的劳动力资源庞大,但受教育程度不高,生产效率较低。