基于农业可持续发展观视角下我国粮食安全问题政策研究

2022-10-01郝仪佳河南财经政法大学工程管理与房地产学院河南郑州450046

张 扬,郝仪佳(河南财经政法大学 工程管理与房地产学院,河南 郑州 450046)

一、引言

粮食安全问题一直是全世界共同面临的挑战,民为国基,谷为民命,粮食安全不仅关乎着国家的经济问题和政治问题,它还是一个国家安全问题的重要基石[1]。2015年,联合国召开了会议,把粮食安全问题作为人类面临的巨大挑战之一,提出到2030年要确保所有人消除饥饿,实现全年都有安全、营养和充足的食物[2]。通过建立可持续的农业生产体系,促进生产力和产量的提高,增强发展中国家的农业生产能力。

新中国成立以来,我国对粮食生产方面高度重视。1953年,我国召开了全国粮食紧急会议,会议中指出全国粮食问题形势严峻,要从根本上解决粮食问题。1978年,安徽小岗村尝试粮食生产的改革,实行家庭联产承包责任制,取得了明显成效,粮食增产迅速。随后家庭承包经营逐渐开始在全国推行,极大地推动了粮食生产,我国人民温饱问题基本得到了解决。进入21世纪,在党的十五届五中全会上,首次提出了要“确保国家粮食安全,积极调整农业结构”。我国的粮食安全政策经过70余年的探索日趋完善,粮食生产从解决人们温饱问题到提高人们营养水平[3],取得了瞩目成就。粮食总产量从1949年的11318万吨增加至2021年的68285.1万吨,增加了6.033倍①。自2004年至2022年,中共中央、国务院连续十九年发布中央一号文件,从不同角度强调了粮食安全的重要性。

保障粮食安全的背后也存在许多矛盾。第七次人口普查数据显示,我国人口数量已从1949年的5.42亿增长至14.43亿,增长了约2.66倍②。面对如此庞大的人口基数,我国对粮食的需求量持续增加,人多地少的矛盾问题不容忽视[4]。并且,随着城市化和工业化的进程推进,挤占了大量的耕地面积,对粮食生产造成了“挤出效应”[5]。我国人均粮食产量从1949年的208.9公斤增长到2021年的487.75公斤③,虽然人均粮食产量增长了约2.27倍,但粮食产量增长的背后是这几十年来的农药化肥的大量使用、过度的开垦,粮食不间断的增产对自然环境造成了一定的破坏[6]。环境污染随着农业的生产与日俱增,造成的面源污染尤为突出,污染源进入水土资源中并残留在粮食作物上,会导致突发性粮食污染事件,危害人体健康[7]。并且,我国肥料利用效率低下,氮肥利用率不超过30%,其余大部分农药化肥等都扩散到了自然环境中[8~9],过度的施用化肥会导致土壤酸碱失衡和板结,进而造成土地肥力下降[10]。2020年,我国发布了《第二次我国污染源普查公报》,指出农业源污染总氮排放量占到全国总氮排放量的46.52%,总磷排放量占到全国总磷排放量的67.22%,严重影响了生态环境,针对农业污染问题防治刻不容缓。在这种情况下,基于农业可持续发展观,对我国粮食安全问题政策进行研究,有利于保障粮食和生态“双安全”,对相关的政策改进具有重要意义。

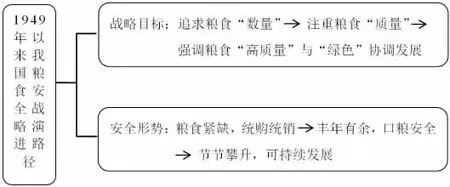

二、农业可持续发展观视角下我国粮食安全政策演进历程

(一)粮食短缺时期以追求“数量”为目标(1949—1977年)

1949年,我国人口数量为5.4167亿,粮食总产量为11318万吨,人均粮食总量为208.9公斤。1977年,我国人口数量增加至9.4974亿,粮食总产量达到28273万吨,人均粮食总量为297.7公斤④。

新中国成立之初,面对土地制度不合理的状况,为了解放农村生产力,激发农民生产积极性,1950年6月,我国颁布了《中华人民共和国土地改革法》,实行农民土地所有制,将土地重新合理分配,促进了农业生产。在这个时期,我国面临粮食短缺的问题,同时人口数量也持续增加,粮食的产量增长速度赶不上人民的需求增加速度[11]。并且,我国选择优先发展重工业战略,农业为工业提供原始积累,以“剪刀差”政策将农业部门的剩余价值转移到工业部门。面对多方因素导致的进入市场流通的粮食数量减少、粮食供销脱节的复杂情况,1953年,我国颁布了《关于实行粮食的计划收购与计划供应的命令》,来保障人民生活的粮食供应,促进国家建设的顺利实施。该政策指出,要在全国范围内实行粮食计划收购和计划供应,所有的粮食经营和加工企业统一由粮食部门管理,统购统销政策正式出台[12]。1956年,我国颁布了《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要》,该政策指出要根据地区情况采取各种增产措施,要大力提高粮食的产量,明确提出增加肥料、开垦荒地、扩大耕地面积的增产措施,并开展防治病虫害工作,有计划的生产农药和农械。1955年7月,毛泽东在《关于农村合作化问题》报告中指出,农业生产合作社要增加农作物的产量,并且农业的生产资料,如肥料的使用是粮食增产的必要条件之一。1960年,我国发布了《关于全党动手,大办农业,大办粮食的指示》,提出我国粮食要增产节约,保障粮食生产,尽可能地提高化学肥料和农药的生产,将制造农药和生物药品的重要原料纳入国家计划,保证供应。1966年,我国粮食产量突破21000万吨⑤,粮食的供需形势明显缓和。

1949年至改革开放前这一时期,我国经济发展缓慢,为了促进农业生产,国家从政策方面加大对农业的支持,通过增加肥料使用、扩大耕地面积等方式,来改变粮食供给短缺的局面[13]。同时还在财政上给予一定支持,投资建设了一批农机、化肥企业,从提升粮食“数量”上来保障国家粮食安全战略,极大地缓解了我国粮食短缺现象。

(二)丰年有余时期以追求“质量”为目标(1978—2007年)

1978年,我国人口数量为9.6259亿,粮食总产量为30477万吨,人均粮食总量为316.6公斤。2007年,我国人口数量增加至13.2129亿,粮食总产量达到50160万吨,人均粮食总量为379.6公斤⑥。

十一届三中全会以后,我国计划用粮政策开始松动,1978年我国通过了《中共中央关于加快农业发展若干问题的决议》,该政策提出要集中力量抓好农业技术改造,从实际出发,按照自然规律和经济规律办事,并提出要提高粮食统购价格,给予一定补贴。在增加化肥、农药等产品的生产和使用的同时,要推广科学施肥、科学用药,认真研究防治使用这些产品造成的污染办法。1982年的中央一号文件指出我国农业要实行科学施肥,精耕细作,注重保护生态平衡,生产高效低残毒农药,走有利于保护生态环境的道路。强调粮食生产“效益”,改造中产、低产田,追求生产要素的利用“效益”,提高化肥施用效益。随着家庭联产承包责任制的推行,充分调动了农民生产积极性,赋予了农民土地经营权,解放和发展了农村生产力[14],推动了农产品向规模化的商品经济转变。到1992年底,我国多地粮食库存增加,共有844个县(市)开放了粮食价格。1993年,我国粮食产量达到45649万吨,人均粮食总量为385.2万吨⑦,统购统销从此正式退出历史舞台。同年,国务院印发了《九十年代中国农业发展纲要》,对农业发展做出具体规划,以“增加粮食产量,提升粮食品质,适应人民小康生活需要”为目标,提出了对农业质量的要求,同时积极调整农业生产结构,促进食物多样化发展。1995年,我国猪牛羊肉产量达到4254万吨,牛奶产量达到562万吨,禽蛋达到1676万吨,非粮食物产量在这一时期明显增加,种类丰富,人民生活水平提升。1996年,我国粮食产量突破万亿斤大关,达到10090.7亿斤⑧,同年,我国发布了《中国的粮食问题》,指出我国城乡居民温饱问题已基本解决,非粮食物对口粮的替代作用会有所增加,此后的粮食消费需求将会向动物性食品和水果蔬菜等倾斜。并提出,要保护耕地,提高复种指数,依靠科技进步转变粮食增长方式,科学用肥。2003年,《中华人民共和国农业法》正式实施,指出要提高农业效益,确保农产品质量,明确指出要保护农业生态环境,发展优质、高效益农业,通过立法的形式明确保障粮食安全。2004年,我国恢复了暂停十三年的“中央一号”文件,文件指出要加强对粮食主产区的建设和投入,建设优质粮食基地,扩大良种补贴范围,提升农业科研水平,增加绿色食品、无公害食品的生产,并加强农业农村基础设施建设,统筹安排生态工程建设。

改革开放以后,随着粮食供需矛盾的缓和[15],开始追求科学施肥、科学用药,使用高效低残留化学农药,增加对农业污染的防治。推进科教兴农,改善生产条件,通过农业综合生产能力的提高,粮食产量实现了粮食短缺向丰年有余的转变。

(三)节节攀升时期以追求“高质量”与“绿色”协同发展为目标(2008年—至今)

2008年,我国人口数量为13.2802亿,粮食总产量为52871万吨,人均粮食总量为398公斤。2021年,我国人口数量增加至14.1260亿,粮食总产量达到68285.1万吨,人均粮食总量为487.75公斤⑨。

2008年国际粮食危机的爆发导致粮食紧缺,非洲、亚洲等地多国面临粮食供应不足问题,全球粮食价格波动明显。粮食安全再次成为国际关心的重要问题,人们对影响粮食安全的环境污染、资源浪费、高碳能消耗农业、食物浪费等因素提起高度重视[16]。同年,我国发布了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,提出要发展循环农业、生态农业,加强农村农业污染防治,建设优质、高效、安全的现代农业。我国根据国内和国际的粮食形势,对粮食安全做出长期规划,于2008年11月,发布了《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》,明确提出我国粮食安全面临的多重挑战:耕地数量逐年减少,能够扩大粮食播种面积的空间有限;水资源短缺问题严重,且受气候变暖的影响,旱涝灾害频发,严重威胁我国粮食安全等。因此要严格落实保障我国粮食安全的政策与措施,实时灌区节水改造工程,积极开发节水灌溉农业;严格控制面源污染,推广有机肥料、生物肥料的使用。2015年,联合国召开了会议,把粮食安全问题作为人类面临的巨大挑战之一。同年10月,我国党的十八届五中全会提出了“绿色”的发展理念,要坚持走可持续发展道路,坚持节约资源和保护环境的基本国策。2016年9月,李克强总理发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》,方案中指出要坚持绿色发展、协调发展。我国将以实现农业可持续发展为重点之一来完善农业政策,预计到2020年农业可持续发展取得初步成效,2030年农业可持续发展取得显著成效。2017年10月,习近平总书记指出要树立“绿水青山就是金山银山”的理念,实行最严格的生态环境保护制度,创造生态效益,形成绿色发展方式。2019年10月,国务院发布了《中国的粮食安全》白皮书,走中国的特色粮食安全之路要提升耕地质量,保护生态环境,实行耕地轮休规划,消除面源污染,实行耕地数量、质量、生态“三位一体”政策,落实“高质量”发展要求。2020年中央一号文件指出“确保粮食安全始终是治国理政的头等大事”,强调粮食生产要稳面积、稳产量。2021年中央一号文件强调要坚决守住18亿亩耕地红线,在粮食主产区建设高标准农田,推进农业绿色发展,促进化肥农药减量增效。2021年我国发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中指出:要推进农业绿色发展,以推动高质量发展为主题,提升耕地质量水平,加强污染耕地治理。2022年中央一号文件把“保障国家粮食安全”提升到底线的高度,提出要全力抓好粮食生产,推进国家粮食安全产业带建设,坚持“中国碗”里装“中国粮”。连续多年的中央一号文件都将可持续发展的理念深入贯彻,强调人与自然和谐共生。

在这一阶段,随着人民生活质量的提升,我国进入高质量发展新阶段,农业高质量发展与绿色发展交汇,形成农业高质量绿色发展新理念,我国的粮食安全政策开始更加追求“绿色”发展的理念,实现了从“数量”到“质量”再到“绿色”发展的转变。

图1 1949年以来我国粮食安全战略演进路径

三、我国粮食安全面临的新形势

历经七十多年,我国粮食安全得到了有效保障,粮食产量从1949年的11318万吨增加至2021年的68285.1万吨,增加了6.03倍。人均粮食总量从1949年的297.7公斤增加至2021年的487.75公斤,增加了1.64倍⑩。但是,我国面临人多地少、资源紧张的国情仍未改变,粮食安全保障中仍存在一些新挑战。

(一)自然资源禀赋约束增大,粮食产量增速减缓

过去七十多年的粮食产量快速提升,农业的生产和农民的生活水平都得到明显的提高。但在这些成果的背后,付出的代价是环境受到污染、生态逐步恶化。农药残留、农村工业污染是主要的农业污染源,过量施用农药化肥、超采地下水等非可持续生产方式会导致自然资源禀赋约束进一步增大[17]。2020年5月,我国发布了《2019年全国耕地质量等级情况公报》,公报中指出我国耕地质量平均等级为4.76,评价为中等的耕地面积占比最多,为46.81%,耕地质量不高。《2020年中国水资源公报》中显示,2020年我国农业用水量为3612.4亿m3,占全国用水总量的62.1%,农业用水量仍然处于高位。我国粮食生产中,农用化肥的投入量巨大。我国的农用化肥施用量从1978年的884万吨增加到2015年的6022.6万吨,2015年的农用化肥施用量是目前为止我国的最高值。在2015年至2020年期间农用化肥施用量逐年递减,2020年的农用化肥施肥量减少至5250.7万吨,但使用量仍然有很大的可缩减空间。农业生产要素中肥料农药等化学品技术的过多滥用,会加剧面源污染,破坏原本的自然土壤结构和水资源环境,降低农业生产的可持续利用能力。并且近年来,我国粮食的总产量增幅逐渐降低,面对粮食播种面积总体下降的趋势,如何提升粮食产能,提高单产水平,降低损耗,仍然需要一段时间的探索。

(二)粮食进出口结构不平衡,粮食竞争力较弱

我国虽然是产粮大国,但是同时也是粮食进口大国,2021年我国的粮食进口量达到历史新高1.6454亿吨,进口量最高的为大豆,进口量达到9652万吨,是我国大豆产量的4.92倍。美国和巴西是我国最重要的粮食进口来源国,2021年进口量占比分别为37.3%和35.3%,合计占比超过70%。从2004年开始,我国从粮食净出口国转变为粮食净进口国,2008年以前,我国的主要进口粮食为大豆,约占进口粮食总量的80%。2008年以后,我国的玉米等谷物进口量也增加明显。2012年,随着我国部署粮食临时收储工作,大麦、高粱以及DDGS(Distillers Dried Grains with Solubles)开始大量进口,主要进口国仍以美国为主,尤其是我国的大豆对进口的依赖度很高。在粮食价格方面,我国的粮食生产成本相较于美国大型农场机械化生产的成本高,我国劳动力转移和土地流转都导致人工成本上升[18],曾多次出现进口粮食的价格低于我国国内粮食价格,这是我国粮食竞争力较弱的重要原因之一。其次,我国的优质粮食品种产量较少,存在不足,在优质的粮食产品方面仍然存在着缺口,依赖于国外进口[19]。当前,我国粮食对进口的依赖度仍然较高,受国际环境影响,市场价格的波动势必会对我国粮食进出口造成影响,如何增加过度依赖进口的粮食品种的生产量,如大豆,提高其油料产能和自给率,保持适度进口,仍需要一段时间的发展与探索。

四、新形势下保障我国粮食安全战略政策取向

(一)坚持“两藏”战略,绿色发展,保护环境,提高产能

要坚持“藏粮于地,藏粮于技”战略,确保牢牢守住18亿亩耕地红线,严格耕地保护制度,推广耕地轮作、增施有机肥,涵养土壤,提高耕地质量,增加粮食单产[20]。科技是农业现代化发展的重要手段之一,要依靠科技进步,科技创新,培育出品质优良的种子,提高粮食生产规模化、机械化。建立智慧农业、绿色农业,构建智慧粮仓。打好种业翻身仗,推动育种创新,集中力量突破科技难题,推动我国从种业大国向种业强国转变。加大对新技术、新品种、新机械的研发,针对农业“卡脖子”技术问题深入研究,掌握核心技术。积极开展绿色可持续发展农业,注重资源的可持续利用和保护,开展精耕细作,资源节约型农业。利用生物工程技术,开展粮食病虫害防治工作,以减少化肥农药的使用。全面推进农业绿色发展,增加绿色优质粮食供给,构建高效、环保、高质的可持续粮食生产体系。

(二)立足国内外两个市场,坚持“中国碗”里装“中国粮”

在面对“双循环”背景下,要立足于国内、国际两个市场,深化农业供给侧改革,面对多元化的粮食需求转型升级,要坚持“中国碗”里装“中国粮”,以确保口粮绝对安全为核心,加快建立重点粮食品种的储备体系,坚持谷物基本自给。针对我国需要大量进口的粮食品种,我国积极推广农户种植,增加我国的自给能力,可采取给予一定补贴、提高价格保障种植户收益等方式,以此激励农户种植。加强农业整体布局,找准“走出去”切入点,打造完整的粮食海外供应链,增强我国对这类粮食供给的掌握能力,担当我国在国际中的责任,共促全球发展,履行联合国可持续发展目标,保障粮食安全。

(三)积极推广节粮减损,倡导绿色餐饮发展

通过建立政策法规适当约束人民的浪费粮食行为,督促人民勤俭节约,珍惜粮食,2014年我国曾印发了《关于厉行节约反对食品浪费的意见》,指出要推行科学文明的餐饮消费方式,避免食材浪费,引导消费者形成文明节俭的理念,并要加强粮食在各个环境的管理,减少粮食损失浪费。但当前我国浪费食物的情况仍然较为严重,2018年,我国发布的《中国城市餐饮食物浪费报告》中指出,我国城市餐饮食物浪费的总量为1700-1800万吨,食物浪费成为威胁我国粮食安全的重要因素之一[21]。政府应倡导餐饮业积极引导消费者适量点餐,禁止设定最低消费,并增加节约粮食标语,餐后主动帮忙打包等方式。倡导餐饮业转变经营理念,发展绿色餐饮,各级政府要加大节约粮食观念的宣传力度,组织展开宣传教育活动,促进节约粮食成为群众自觉行为,促使勤俭节约反对浪费在全社会蔚然成风。

注 释:

①数据来源:《中国农村统计年鉴2021》。

②数据来源:《第七次全国人口普查公报》。

③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩数据来源:国家统计局http://www.stats.gov.cn/。