大学生志愿者参与社区治理的文化动员机制

2022-09-28谌鸿燕

谌鸿燕

(天津商业大学公共管理学院)

一、问题的提出

志愿者是如何被动员,并产生志愿服务行为的?经典的动机激发型研究强调,志愿服务动机是志愿者参与志愿服务的心理过程和行为动力[1],人们通过“亲社会行为”(Prosocial Behavior)帮助他人以达到某些利己或者利他的目标[2],或满足个体不同类型的需求[3]。对动机进行分类研究,可以找到促进志愿服务行为产生的原因和动力,不过动机类型的划分容易陷入无穷尽的类型划分中。与动机激发型研究不同,资源整合型研究从资源动员理论出发,探讨家庭和同辈群体[4]、政府、社会、文化和媒体层面[5]可供志愿者调动的资源,如何整合以促进个体志愿服务行为的产生。正如Vaisey Stephen所指出,人们对于文化作为一种社会和心理的价值判断,如何影响个体的志愿者行动知之甚少。[6]既有文化视角下的志愿者动员研究,虽然关注到了西方社会中教会、工作场所和学校中制度化的“仁爱文化”(the Culture of Benevolence)资源[7],以及中国集体主义的文化价值取向对志愿者行为产生的积极影响[8],却没有澄清抽象的文化价值观念背后,哪些具体的文化资源对动员大学生参与社区志愿活动产生了何种影响,更未从文化资源与其他志愿者动员可用资源的相互关系中,去探讨文化资源在志愿者动员中的位置和重要作用。本文将从资源整合视角入手,关注文化资源在志愿者动员中的作用,探讨大学生志愿者的持续性动员问题。

新冠肺炎疫情时期,大学生志愿者参与社区治理的行为,正好为本文的理论探索提供了丰富可察的经验材料。在这一公共危机状态下,十大青年“勇敢群体”参与社区治理是颇有成效的[9],社区志愿者已经成为一支不可忽视的社会力量[10]。大学生群体以其灵活的假期时间、年龄和知识等优势活跃其中,为基层社区的疫情防控做出了重要贡献,亟待对其文化动员的过程和作用机理进行梳理和总结。因此,本文以T市S高校的大学生志愿者为研究对象,收集他们在各自家乡参与社区抗疫志愿服务活动的经验材料,据此对大学生被动员参与社区抗疫活动的现象进行中国式的经验总结和理论阐释,在实践层面探究促进大学生社区志愿服务行为产生的文化动力,在理论层面提炼出大学生志愿者参与社区治理的文化动员机 制。

二、文献述评

(一)从动机激发型到资源整合型的志愿者动员研究

志愿服务是指个体自愿将时间无偿分配,使他人、团体或事业受益的任何活动,它是一系列的帮助行为,比自发给家人和朋友提供照顾的范围更加广泛。[11]如何动员个体或群体产生志愿服务行为一直是研究者关注的重要话题。动机激发型研究中,最为经典的研究是利他与利己的二元动机分类。[12]后续的研究者在此基础上又提出了三分类[13]、五分类[14]和六分类[15]的动机研究。然而,问题在于,志愿者本身并没有明确区分自己的动机类型,也不可能只有一种或者一个类型的动机。[16]而且,由于研究对象和研究资料的具体情境差异,动机类型的维度划分不容易达成共识,容易陷入无穷尽的类型划分中。

与动机研究的类型争论不同,还有一些研究者从资源整合型视角入手,探讨哪些资源可供不同主体使用和调动,从而共同促进了志愿服务行为的产生。有研究认为,个体层次的资源只能够为人们参与志愿服务提供部分理由,根植于个体之间的社会资源对于推动志愿服务同等重要。[17]同时,政策资源、媒体资源和社会资源的差异化组合,被用来解释志愿者动员机制的形成及其类型分化。[18]上述有关志愿者动员的研究都借用了资源动员理论,他们研究用于志愿动员的不同资源的变化,比如,可自由支配的收入和时间安排、不断进行社会改革的职业生涯、宽松的制度,却忽略了不断变化的文化观念(cultural values)的影响。[19]

(二)文化视角下的志愿者动员研究

在传统的资源动员理论中,社会和文化被描述为历史背景。[20]不同的文化背景[21],以及不同的价值观和规范[22],影响了志愿活动的意义和动机。每个国家独特的文化环境或者文化背景,潜移默化地影响着个体对志愿服务的认知、理解和看法,进而影响个体对志愿服务行动的价值判断和意义解读。此外,研究者还将文化背景与政治背景结合起来,探讨不同国家志愿者对志愿服务动机的差异化解读[23],以及不同国家非营利部门的规模、范围和志愿者的数量与类型的差异问题[24]。也就是说,文化不仅对个体的心理和行动发挥着重要作用,还对长期“浸润”在这一文化背景中的群体心理与行为产生影响,从而影响不同国家志愿服务组织和志愿者的长期发展。

随着资源动员理论对“资源”范围的界定越来越广泛,除了有形的资源之外,无形的资源也被纳入其中[25],文化和认同因素在社会动员中的作用日益受到关注[26]。除了人力资本和社会资本以外,“文化资本”,即有利的道德行为和对仁慈文化的态度,被概念化为可用于志愿活动的资源。[27]存在文化差异的国家,由于个体对志愿服务的本质、意义和动机的理解不同,激励志愿者参与志愿活动的“杠杆”也不同。[28]与文化作为整体、抽象的宏观历史背景相比,研究者开始关注文化的具体内容,以及其作为志愿活动中可用“文化资源”的意义。

(三)本文的研究思路

国内文化视角的志愿者动员研究,虽然已经关注到了中国集体主义的民族文化价值[29]和中国儒家“与人为善”的文化对志愿者服务动机的影响[30],却未将文化视为志愿者动员过程或者动员机制中可用的重要资源之一。而且,笔者认为,要分析中国的文化传统中可供志愿者动员使用的文化资源,必须立足于滋养它的独特的中国社会结构,文化传统和社会结构是相辅相成、互为表里的。费孝通先生曾指出:“要理解西方社会的‘团体格局’,绝不能离开他们的宗教观念——基督教。中国社会的‘差序格局’则体现了‘外儒内法’的文化传统。”[31]受此启发,本文从中国社会结构及其衍生的独特文化传统出发,结合2020年11月和2021年3—5月两个时间段对11位大学生的深入访谈材料,回答以上研究问题。

在个案资料收集过程中,为了避免“滚雪球抽样方法”产生样本的同质性和无效重复,在选择调查对象时尽量兼顾志愿服务时间、服务地、服务活动、服务次数的差异性。总的来看,11位受访者的志愿服务时间短则4~15天不等,长则20~60天;服务地包括天津、山西、山东、贵州、四川、新疆和内蒙古等东、中、西部省份;服务活动既有小区门岗巡检执勤、村口卡点执勤、村庄附近的公路卡口执勤,又有入户宣传排查疫情信息和采购小区生活物资活动;志愿服务次数多为1次,3位同学为2次,跨越了疫情暴发扩散阶段和疫情防控常态化阶段。

三、社会结构基础上的文化动员分析维度

(一)衍生于“差序格局”的宏观和微观文化资源

动员志愿者参与社区抗疫活动的可用文化资源,根植于中国社会结构及其衍生的文化传统。费孝通先生在《乡土中国》一书中指出:“中国的社会结构具有‘差序格局’的特征,就像‘以己为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上。而是像水波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄’。”[32]翟学伟指出:“这里的差序格局不仅是一个社会结构的概念,也是一个行动的概念,它包含着一个动态的视角与动力理论。”[33]在这一动态延展的社会结构基础上,以己为中心,在宏观和微观层次分别形成了“家国同构”和“人情互惠”两种类型的可供志愿者动员使用的具象文化资源。

一方面,从“己(身)—家(族)—国—天下”层层差序在宏观结构上必然回应着“家国同构”的关联问题。[34]中国自古有“家国同构”的文化传统,“国家危难,匹夫有责”说的就是这个家国一体的“同理”观念。根据同理方向的不同,可分为“化家为国”和“化国为家”两种同理逻辑。前者由小及大,“移(家)孝作(国)忠”,在新冠肺炎疫情的国家危机状态下,这一文化动员路径所彰显的爱国主义情怀更容易在政府、媒体、学校和家庭的动员中,共同动员大学生产生社区抗疫的志愿服务行为。后者由大及小,强调“国是千万家”,要从微观的社区和家庭日常生活基础出发,动员大学生为应对国家公共危机贡献个体力所能及的志愿服务力量。

另一方面,中国人际关系中可伸缩的人情,“推源其故,则不能不说是与中国社会结构的基本特性有关”[35]。以己为中心,根据“差序格局”判断人情的有无和轻疏厚薄,此即基于中国社会结构微观层次衍生的“人情互惠”文化传统。已有研究表明,帮助别人的志愿服务行为即源于某种社会责任和互惠等规范的激励。[36]那么,何为人情呢?金耀基将其理解为“人之常情,礼尚往来的资源交换和人与人相处的忠恕之道”[37],沈毅概括这一经典解释为人情的“情、利、义”三个维度,并认为情为核心[38]。据此,下文将结合大学生志愿者参与社区抗疫实践的经验材料,梳理“情”“利”“义”的不同维度组合,如何形成大学生志愿参与社区治理的多样化文化动员路径。

(二)“家国同构”文化资源与志愿者的文化动员路径

1.“化家为国”的志愿者文化动员路径

宏观的“家国同构”文化传统是动员大学生参与社区抗疫活动的重要文化资源之一。尤其是在灾难背景下,国家成为“全能主义”的家长制国家[39],“家国同构”的灾难叙事呼之欲出。这一基于“类家庭”血缘关系的国家文化动员无疑具有普遍的共情基础,甚至带有强制性的家庭义务特征。在志愿者的动员过程中,政府、学校、媒体、同辈群体、家庭和个体等不同主体对“家国同构”传统文化资源的不同理解和使用,影响着大学生对志愿服务活动的价值判断和行动选择,由此形成了不同的志愿者宏观文化动员路径。“我去年和今年都在小区里做了疫情服务的志愿者。我妈觉得,这种国家危急的关头,你是知识分子,你得去。我告诉奶奶要做志愿者,她说可以,去给老百姓做点好事。我自己也想为家乡做点事儿,大小伙的怕什么。毕竟面临这么大的困难,作为大学生和入党积极分子,确实不能光说,光是一腔热血,什么也不做。第二次是带着一点功利心,学校评优评奖有一些经历会更好看。还有就是使命感,那时候我已经成为预备党员了,看到新闻说党员先行,觉得自己肩负着党员的身份去做了应该做的事情,就会有点开心。当时有一个说法,这是一场人民战、总体战,就想着能够投身其中。我的这种家国情怀很重,我的QQ签名是‘位卑未敢忘忧国’。”(C9)

概括而言,C9案主被动员参与社区志愿抗疫服务活动的落脚点,是“家国同构”文化资源中的“国”,“小家”和个体的风险被融入国之“大家”的危机状态中,此即“化家为国”的志愿者文化动员路径。正如“国之不存,民将焉附”“国之不存,何以为家”等古语所表达的一样,在国家公共危机状态下,任何一个家庭都无法独善其身。C9案主将其表述为“位卑未敢忘忧国”,并在新冠肺炎疫情时期以志愿服务行为的方式去实践其爱国如家、“家国同构”的国家情怀。此外,我们还发现,C9案主对“家国同构”中“国”的理解是具象化和差异化的,已有研究虽然指出了家庭、学校、媒体和宿舍等同辈群体[40]对动员青年参与志愿者服务活动的积极影响,却未解释上述主体依据什么实现不同主体之间的协调统一,从而以合力引导大学生产生志愿服务行为。C9案例表明,“家国同构”的文化资源作为沟通诸多动员主体和被动员对象的重要桥梁,它不仅可使双方在危机状态下产生家国一体的文化共识和情感共鸣,还以其普遍的文化心理优势“同向”整合政策、媒体等其他类型的可用资源,共同促进大学生参与社区抗疫志愿服务活动以报效祖国。

2.“化国为家”的志愿者文化动员路径

与C9案主不同,C10案主被动员参与社区志愿抗疫服务活动的落脚点,是“家国同构”的文化资源中的“家”,此即“化国为(千万)家”的另一志愿者文化动员路径。“我是想着,家乡每一块都做好了,社区做好了,整个国家也就好了。学校和我们当地都号召大学生和党员学生去做抗疫志愿者,我自己也想给家乡做一点贡献,就直接在群里报名了。家里有个做护士的姑姑自己主动递交申请,按手印报名去了武汉支援。所以,父母知道后也就是叮嘱一下注意防护。这也算是一个自身的经历,还可以增加自己的阅历。那时候学业也挺忙,然后天也冷。村里长辈觉得这孩子不错,感觉说上个大学回来还可以做志愿者,挺不一样。当时,副镇长还到我们村卡口来检查,口头上还说,现在年轻大学生都挺不错。学院后来也收集了大学生抗疫志愿服务的资料(村子开了一张志愿服务证明),评了个校级的最美志愿者。”(C10)

比较C10和C9案例可知:首先,对于宏观的“家国同构”文化资源,大学生有着不同的理解,由此衍生出“化家为国”和“化国为家”两种不同方向的志愿者文化动员路径,需要针对性地全面动员。C9从国家立场出发,舍身忘我,高尚且激奋人心,是“家国同构”文化资源被个体内化并指导个体志愿服务实践的典型;C10从家、社区到国,朴实但自然有力,是推广志愿服务活动的日常生活基础。未来既要自上培养其爱国主义情怀,也要自下培养其爱家、爱社区的文化传统。其次,要有效发挥“家国同构”文化资源的文化动员和整合其他类型资源的作用,离不开政府、学校、家庭等主体对其采取的积极确认态度和实际激励措施。C9和C10案主志愿服务行为的产生,离不开家人和亲属的鼓励、媒体宣传报道、学校号召、党组织的精神引领、当地政府领导和村委的重视及长辈的表扬,他们对志愿者“家国同构”情怀的认可与鼓励,共同影响着大学生对志愿服务活动的价值判断和行动选择。

(三)“人情互惠”文化资源与志愿者的文化动员路径

1.“情利结合”的志愿者文化动员路径

在中国“差序格局”的背景下,家庭、家族、邻里、村落和社区等的社会关系网络都离不开你来我往的人情互惠。我们常说的送人情、还礼、还人情都是这个含义。有研究指出,人情是在有形资源和无形资源的交换或者恩惠上产生的[41],人情互惠就是一个相互帮助与交换资源,以实现各自的情感满足与利益分配的过程。当前的中国社会中,熟人互助的传统社区与居委会治理的行政社区在基层社区治理中并存[42]。我们通过经验材料发现,志愿者能否被动员参与社区抗疫活动,与其本人、家庭成员同社区工作人员、社区其他居民在社区日常生活中的微观“人情互惠”状况密切相关。其中,既有以“人情”表达的利(益)互惠,也有以“人情”表达的互助互惠的“义务”,由此形成志愿者不同的微观文化动员路径。“我以前也给社区做过志愿服务工作,和社区书记比较熟悉。当时社区书记给我打电话说,你(放假)回来快一个月了,要是在家里无聊的话,我这边有活,出来帮别人买点东西。有时候也觉得不想做了,很冷也累,这个时候,奶奶和妈妈就会劝我,你能帮一点是一点。因为我不在的时候,社区知道我妈妈生病卧床,也力所能及地照顾我家,我以前有事儿(找实习单位)办不了也会找书记帮忙解决。”(C5)“我妈妈(小区的楼长)认识居委会的人,平时也会帮社区做一些事情。社区也很照顾我爷爷奶奶,经常上门为我们服务。当时社区给我妈妈说,最近想要找一些大学生,或者是在家没有事情比较闲的,过去做一下志愿者。我奶奶是老居委会主任,知道我去很开心,让我做好防护就行。”(C6)

总体而言,在居委会治理的行政社区中,社区与志愿者本人及其家庭在日常生活中的人情互惠,是微观层面动员大学生志愿者参与社区抗疫的重要文化资源。日常生活中你来我往的人情互惠,既密切了社区领导与居民的人情,也兼顾了各自的利益,此即“情利结合”的志愿者文化动员路径。结合材料来看,在日常生活中,C5案主的社区依据政策照顾案主家庭中的老人和病人,帮助学生寻找实习单位;C6案主的社区则力所能及地照顾案主家庭中的老年人。在公共危机状态下,这一日常互助互惠的传统文化资源,被自然延续甚至强化扩大,社区得以有效地动员大学生志愿者参与社区防疫。

2.“情义结合”的志愿者文化动员路径

在上述“情利结合”的志愿者文化动员路径中,居委会治理的行政社区与大学生往往呈现“社区动员—个体响应”的关系。与之相比,在熟人互助的传统社区,当社区与案主及其家庭的人情互惠已经成为彼此社会交往的伦理义务,即“情义结合”时,更容易出现大学生主动申请到社区参与志愿服务活动的情形。“我报名是爷爷带我去问的,没看见通知,他是党员,在村里人缘也比较好。2010年拆迁搬回来,不少小区居民也都是熟人。那时候说是老人容易感染,被保护起来很正常。像我们年轻人,刚刚20多岁的大学生,身体正好的时候,放假在家待着也是待着,去站个岗,帮个人,没什么的。我们小区有很多老头老太太,都是长辈,不戴口罩。我站岗的时候就会叫出他的名字,说爷爷奶奶戴上口罩,这样会很亲切。他们有的还说,孩子真棒,辛苦了。要是陌生人就例行提醒一句。”(C1)“疫情暴发后,听说村里的一些老党员在村口值班,我和哥哥也想去帮忙,我们是第一批主动在村子群里报名的志愿者。我妈很支持,她在村里就特别乐于助人。我和哥哥做志愿服务的时候,一起值班的老大爷自愿给我们提供吃的。村里人看见也夸我们,你看谁谁家的两个孩子,是大学生,还做志愿服务。后来,村子里也开始正式招募志愿者。2021年寒假我们再报名的时候,都得排班去。”(C8)

总体来说,在具有传统社会关系网络的熟人社区,人情互惠更加凸显伦理义务,因而志愿者参与社区疫情防控的主动性和积极性更高。具体来看,C1案主作为青年人、大学生,出于保护小区里像自己爷爷一样的老人的“义务”,生发出参与社区志愿防疫活动的主动性。C8案主出于帮助村里老党员的想法,主动提出通过志愿服务参与社区防疫工作,并带动了村委将志愿者招募正式提上议事日程并逐渐规范化。在这一“情义结合”的志愿者文化动员路径下,熟人互助的传统社区与大学生往往形成“社区尚未动员—个体主动提出”的关系状态。这不仅有利于志愿者参与社区治理行为的持续性,以此为正面的典型进行宣传动员,也更容易在熟人社区中产生高效和广泛的动员能力。

四、总结与讨论

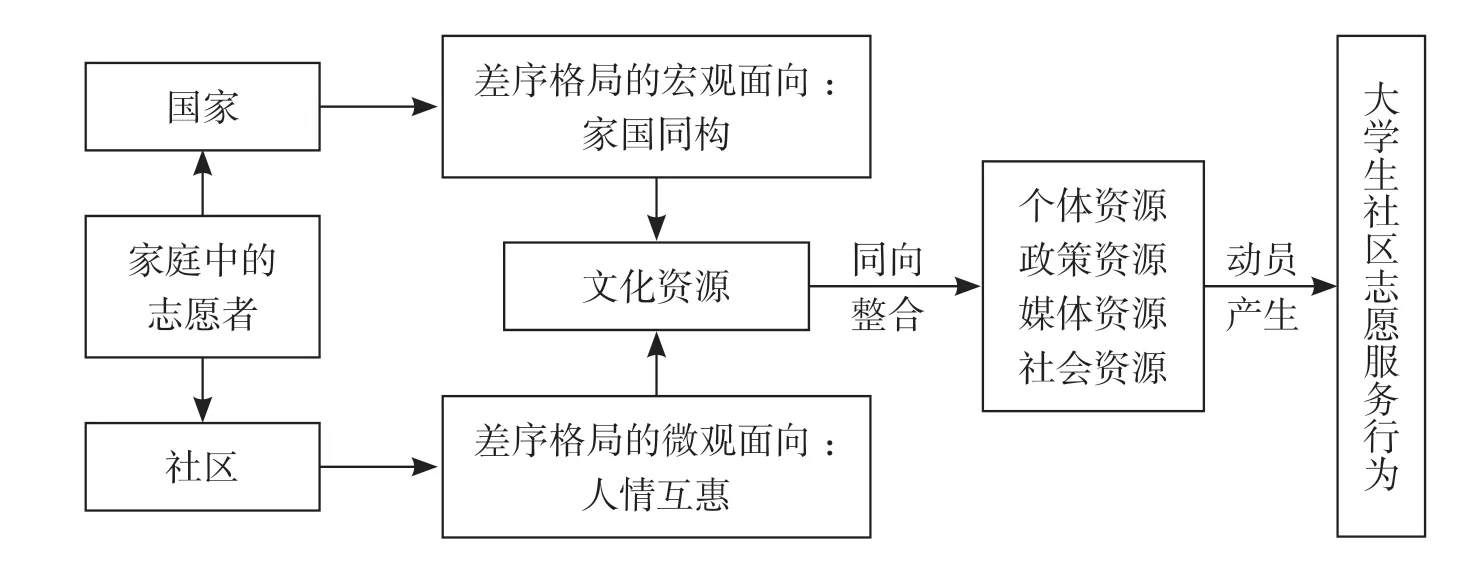

大学生志愿者的高效动员是诸多不同类型资源合力的结果。其中,根植于社会结构的传统文化因素,如果仅仅按照传统资源动员理论的观点将其视为历史背景,容易忽视它对志愿者动员的重要性。本文的研究表明,在新冠肺炎疫情的公共危机状态下,大学生志愿者大量参与到社区抗疫活动中,离不开“家国同构”和“人情互惠”文化资源发挥的动员能力。具体而言,家庭是影响大学生志愿行为产生和持续最为重要的动员主体。处于家庭中的大学生志愿者,兼具国家公民与社区居民的双重身份。在国家公共危机状态下,大学生志愿者对国家产生一种“类家庭”的文化情感与同理心,激发出个体的“家国同构”情怀,并由此形成“化家为国”和“化国为家”两个维度的志愿者文化动员路径,此即“差序格局”的宏观面向;在社区日常生活状态中,不同类型的社区与大学生及其家庭成员的“人情互惠”程度,影响着青年大学生参与志愿服务的主动性、积极性和持续性,形成了“情利结合”和“情义结合”的志愿者文化动员路径,此即“差序格局”的微观面向。上述根植于中国传统社会结构的宏观文化资源和微观文化资源相互勾连,共同形成了新冠肺炎疫情时期大学生志愿者参与社区治理的文化动员机制,如图1所示。

图1 公共危机状态下大学生志愿者参与社区治理的文化动员机制

更为重要的是,本文的研究还发现:在诸多促进志愿者行为产生的可用资源中,文化资源以其根植于我国独特社会结构及其衍生的文化传统,发挥着同向整合个人资源、政策资源、媒体资源和社会资源的轴心作用。结合材料来看,那些受“家国同构”与“人情互惠”传统文化资源影响较多的案主,更容易在身体状况良好且时间充裕的假期,积极响应来自国家、学校、社区和媒体的动员与号召,报名参与社区抗疫,甚至出现主动参与社区志愿服务活动的情形。也即是说,其他有关志愿者动员的个体资源(大学生本人参与志愿服务的空余时间、身体状况等)、政策资源、媒体资源和社会资源(社会关系网络或者社会资本)能否发挥作用,发挥多大的作用,离不开与生俱来或者从小培养的传统文化资源的同向整合作用。“家国同构”和“人情互惠”的文化资源,共同影响着大学生对国家、政府、学校号召的理解,对媒体叙事共情的程度,对基层社区社会关系网络的认同与回报意愿。

基于此,我们应在理论研究和政策设计上,正视传统文化资源在动员青年志愿者参与公共危机状态下社区治理的重要性,积极发挥其同向整合其他类型资源的轴心作用。对于大学生志愿者的动员,也有必要跳出当前研究强调青年志愿者动机类型划分的框架,从更深层次的文化心理层面,培育与中国社会结构和传统文化资源相匹配的青年志愿服务文化,为大学生志愿者参与社区治理提供持续不断的精神支撑。在此基础上,我们可以以中国传统文化资源的动员为轴心,高效整合政策资源、媒体资源和社会资源等不同类型资源,推动大学生志愿协助社区应对公共危机。对此,一方面,我们要在家庭、社区和学校教育中系统培育青年一代的家国情怀,对志愿者的志愿服务行为在物质和精神层面给予积极确认。各级政府的制度与政策设计、劳动力市场对志愿者工作经历的重视、学校和家庭对日常志愿服务精神的鼓励、媒体的宣传动员等都是可能的确认方式。另一方面,以社区为突破口,在社区日常工作及其与社区居民的人际互动中,培养个体对社区的认同感、归属感和人情味,从社区日常的“人情互惠”实践中生发出现代社区危机治理的青年力量。

需要指出的是,本文选取的个案并非基于材料的代表性,而是基于材料获取的方便性。因此,在滚雪球抽样时,个案并未全面覆盖大学生在全国各省的社区抗疫志愿服务经历。而且,有关志愿动员的心理过程材料本来就存在着抽象、难以有效获取的实际困难。本文只希望通过方便个案研究的深度优势,呈现出中国社会中新一代大学生参与社区抗疫活动的复杂文化心理。这一探索性研究的重要意义在于,引导我们从更为广阔的社会文化背景和更为深入的文化心理结构层次,去比较不同国家志愿者文化动员机制和动员效果的实际差异,在此基础上提炼中国特色的志愿者文化动员的理论知识。