中西医结合方案治疗脑梗死恢复期后运动性失语的效果探讨

2022-09-28杨芳

杨芳

脑梗死在临床中也称作为缺血性脑卒中,属于一种脑部血液循环障碍,是由缺血、缺氧而引发的局限性脑组织缺血性坏死或软化,此疾病不仅可导致机体出现昏迷、肢体麻木、头晕等症状,情况严重时还可诱发运动性失语、吞咽困难以及肢体行动障碍等[1,2]。脑梗死恢复期后运动性失语在临床中较为常见,针对此疾病的临床治疗方案较多,西医多选择阿司匹林药物干预,抑制血小板聚集,降低血栓形成的几率,还有一定程度的镇痛效果。我国中医治疗历史悠久,对部分疾病可达到标本兼治目的,且治疗安全性高,医疗费用低,深受我国人群认可与满意[3,4]。因此,本文对脑梗死恢复期后运动性失语患者应用不同治疗方案的效果进行观察,分析中西医结合方案治疗的优势性。

1 资料与方法

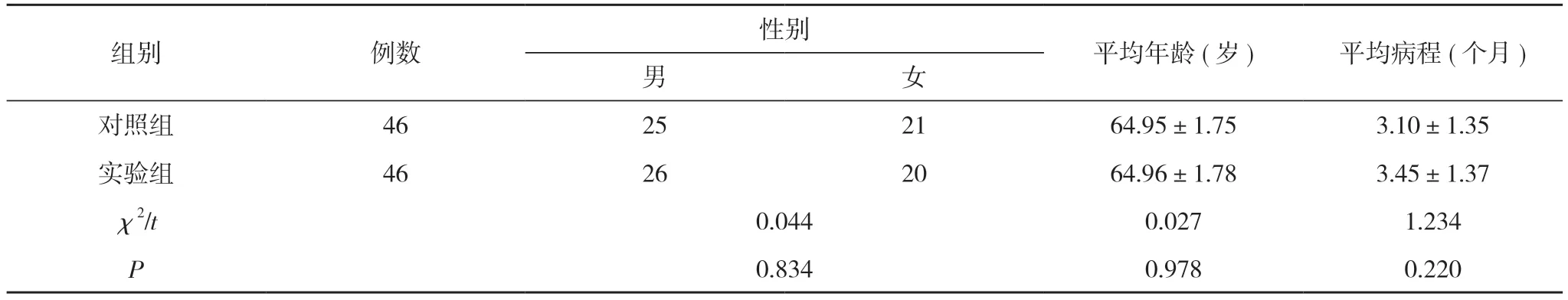

1.1 一般资料 选取2019 年8 月~2020 年8 月本院收治的脑梗死恢复期后运动性失语患者92 例,根据治疗方案不同分为对照组和实验组,每组46 例。对照组中男25 例,女21 例;年龄最小40 岁,最大75 岁,平均年龄(64.95±1.75)岁;病程最短15 d,最长6 个月,平均病程(3.10±1.35)个月。实验组中男26例,女20例;年龄最小41 岁,最大76 岁,平均年龄(64.96±1.78)岁;病程最短18 d,最长6个月,平均病程(3.45±1.37)个月。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较(n,)

表1 两组患者一般资料比较(n,)

注:两组比较,P>0.05

1.2 方法 对照组患者予以西医方案干预:应用阿司匹林肠溶片100 mg/次,1 次/d,餐后温水送服;并根据患者的疾病状况开展语言康复训练,加强日常用语训练,调控语速,针对语言不利情况需先开展发音、呼吸训练,再实施口部肌肉运动发音转化训练。

实验组患者实施中西医结合方案治疗;西医治疗同对照组完全一致,中医治疗选择针刺与中药方剂。针刺方法:选择顶旁线、顶中线、顶斜1 线、顶斜2 线、正营穴、承灵穴等穴位,用头皮穴入针,深度保持1.5 寸即可,从上到下、从后向前,采用提插方式入针,操作者需掌握进针幅度与提插幅度,行针时间在30 s内。对舌根穿刺3 针,在舌根部位快速斜刺入针,深度为2 寸;若患者肢体行动障碍,则对曲池穴、阳陵泉、外关穴、昆仑穴、合谷穴、足三里穴、太冲穴与解溪穴等穴位针刺;若患者口角歪斜,可对地仓穴、颊车穴入针;若患者有吞咽障碍,可对翳穴入针。治疗1 次/d,共开展30 d 治疗。中药方剂:选择中药材半夏12 g、钩藤10 g、陈皮12 g、天麻15 g、茯苓15 g、竹茹10 g、牛膝10 g、水蛭10 g、蜈蚣10 g、甘草3 g、川芎10 g,用600 ml 水加入到中药材中,熬煮成200 ml,清晨空腹服用,1 剂/d,共开展30 d 治疗。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组患者治疗效果以及日常生活质量评分。疗效判定标准:有效:治疗后,患者口语理解能力、表达能力与复述能力较治疗前好转≥85%;改善:治疗后,患者口语理解能力、表达能力与复述能力较治疗前好转60%~84%;无变化:治疗后,患者口语理解能力、表达能力与复述能力较治疗前好转≤59%;总有效率=有效率+改善率。应用日常生活质量量表对患者的生活质量进行评分,包括精力、生理机能、躯体健康、精神健康、社会功能以及一般健康状况,每项总分均为100 分,分值越高说明患者日常生活质量越高。

1.4 统计学方法 采用SPSS25.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

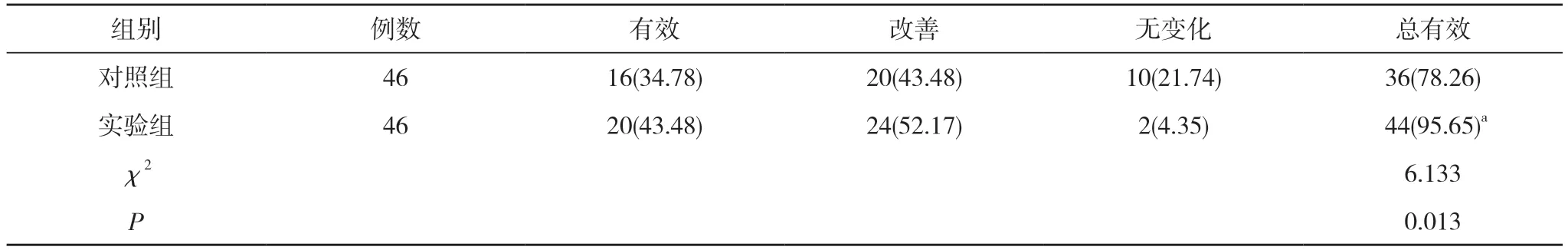

2.1 两组患者治疗效果比较 对照组中有效16 例(34.78%),改善20 例(43.48%),无变化10 例(21.74%),治疗总有效率为78.26%;实验组中有效20 例(43.48%),改善24 例(52.17%),无变化2 例(4.35%),治疗总有效率为95.65%;实验组治疗总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗效果比较[n(%)]

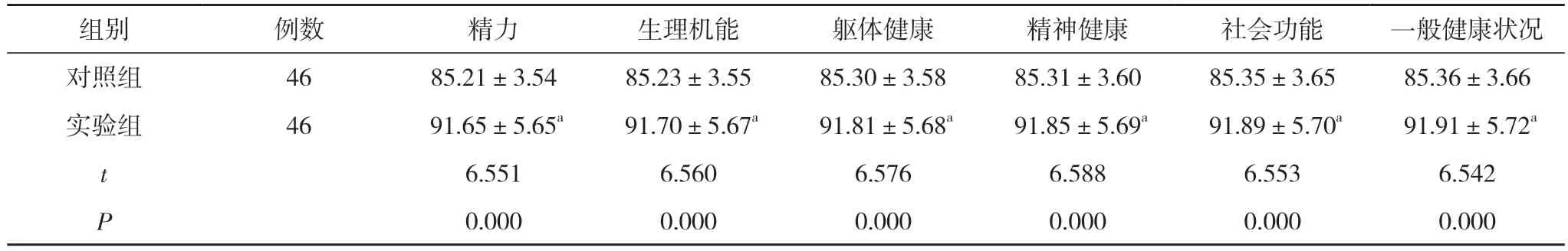

2.2 两组患者日常生活质量评分比较 实验组患者的精力、生理机能、躯体健康、精神健康、社会功能以及一般健康状况评分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者日常生活质量评分比较(,分)

表3 两组患者日常生活质量评分比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

急性脑梗死被认为是脑部原发性血供障碍疾病,是多种因素造成脑部缺血、缺氧,脑组织局限性坏死,进而诱发的一系列病变[5]。脑梗死是临床发生率较高的疾病,老年人是主要的患者群体,脑组织血供障碍导致的局部缺氧、缺血是发生脑梗死的主要原因[6]。脑梗死容易伴发运动性失语症状,对患者的康复极为不利。临床中,针对脑梗死恢复期后运动性失语的治疗方案较多,而不同方案所达到的治疗效果存在一定差异性[7,8]。

西医治疗多选择应用改善脑部血液循环、抑制血小板聚集、调节血脂、营养脑细胞以及开展语言康复训练等方案,虽对脑梗死恢复期后运动性失语有一定的干预价值,但长时间应用可增加耐药性,而且药物对机体肝肾等器官易产生损伤[9]。中医认为脑梗死恢复期后运动性失语的形成因素多与本虚标实、痰浊内盛等方面有关,采用针灸方案治疗有利于改善脑神经的通畅性,具有活血化瘀、化痰开窍作用,对舌根针刺有利于促进喉舌功能多的恢复,调节机关[10]。通过对脑梗死恢复期后运动性失语患者机体相关穴位进行刺激,可提高阳气,合理调节神志,沟通经气,达到疏经通络、开窍咽喉作用,多个穴位刺激可将气传到舌补,促进声音恢复。从现代药理角度出发,大脑皮层各个区域功能与脑梗死恢复期后运动性失语患者的局部血流量有着紧密关联,通过对头部穴位进行针刺,可改善皮层区血流量,加速大脑皮层血液循环,增加脑组织氧分压,促进脑组织的修复与代谢[11,12]。中药方剂通过口服方式给药,有利于机体吸收,其中半夏具有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的功效;钩藤息风止痉、清肝热、平肝阳的效果确切;陈皮可发挥理气健脾、燥湿化痰作用;天麻具有镇静镇痛、抗惊厥作用;茯苓可发挥利水渗湿、健脾宁心效果;竹茹可达到清热化痰、除烦、止呕的目的;牛膝具有活血化瘀、强筋骨、利关节、利水、通淋等作用;水蛭祛瘀消癥,通利水道;蜈蚣息风镇痉,攻毒散结,通络止痛效果确切;甘草可发挥补脾益气、清热解毒、止咳祛痰、调和诸药效果;川芎活血行气、祛风止痛效果明显;诸药联合应用可进一步提升药效,达到活血通络目的。

综上所述,脑梗死恢复期后运动性失语属于临床常见病,予以患者中西医结合方案进行治疗效果确切,不仅可提高临床治疗有效性,还可改善患者的日常生活质量,增强患者语言表达能力,符合临床治疗需求,值得在临床中持续性推广与应用。