电针联合耳穴治疗肾虚血瘀型骨转移癌痛的临床效果研究

2022-09-28张娜

张娜

2020 年中国新发癌症患者457 万例,骨转移患者数量激增,病死率增高,癌症本身及伴发癌痛相关治疗对经济造成巨大影响。对于骨转移癌痛的治疗目标不仅是缓解疼痛,还针对不良骨性事件。目前的镇痛治疗主要是三阶梯止痛,根据疼痛程度分为给予非甾体类抗炎药物治疗的轻度疼痛和(或)阿片类药物治疗的中、重度疼痛[1]。然而,止痛药物可能导致部分患者出现不良反应,如便秘、胃溃疡,以及阿片类药物的呼吸抑制、非甾体类药物的肾毒性等。这些副作用限制了药物的长期使用[2]。研究认为[3],针灸止痛越来越受到关注,本研究在三阶梯止痛法治疗基础上采用电针联合耳穴方式,通过比较NRS 评分、临床疗效、不良反应发生率及外周血β-EP 水平,验证电针联合耳穴的止痛效果。有研究提出β-EP 在血浆中的浓度与疼痛呈负性关系。本研究使其作为其中一项评价指标,也是基于研究疼痛程度的客观评价。现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年1 月~2021 年12 月广州华侨医院收治的60 例肾虚血瘀型骨转移癌痛患者作为研究对象,表现为手足怕冷,疲乏无力,舌淡,质黯,夹有瘀点,苔白润或白腻,多为寒、痰、瘀血内生并伏留于体内,流窜至骨而发病[4]。将患者采用电脑随机数字表法分为对照组和治疗组,各30 例。对照组男15 例,女15 例;年龄41~73 岁,平均年龄(55±9)岁;病程1~5 年,平均病程(3.7±1.4)年;肠癌10 例,胃和食管癌7 例,肺癌6 例,胆管细胞癌2 例,其他恶性肿瘤5 例。治疗组男16 例,女14 例;年龄42~72 岁,平均年龄(57±10)岁;病程1~6 年,平均病程(3.4±1.1)年;肠癌8 例,胃和食管癌8 例,肺癌7 例,其他恶性肿瘤7 例。两组患者性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究于2020 年2 月获得广州市黄埔区黄埔街社区卫生服务中心伦理委员会批准执行,伦理号:2020001,临床实验注册号ChiCTR2100054708。

1.2 纳入标准 ①经病理学确诊为恶性肿瘤且经磁共振成像(MRI)或正电子发射计算机断层显像(PETCT)证实为骨转移癌,证型为肾虚血瘀型,表现为周身乏力,怕冷,伴有腰痛,口干不欲饮,舌质黯,苔白,脉沉弱;②年龄31~74 岁,生存期>2 个月;③根据2015 年美国成人癌痛临床实践指南,癌痛直接由肿瘤引起或肿瘤治疗造成的疼痛、肿瘤有关的疼痛;④癌痛NRS 评分≥4 分;⑤卡氏功能状态评分≥70 分;⑥患者及家属均签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①NRS 评分<4 分;②1 个月内相同部位使用放疗、化疗;③非癌性疼痛;④晕针或对针灸治疗存在恐惧或抗拒;⑤有精神疾病。

1.4 剔除标准 ①病情迅速恶化,停止治疗;②主动退出研究。

1.5 方法

1.5.1 对照组 采用三阶梯止痛法给药治疗。①NRS评分4~6 分(中度疼痛)患者口服曲马多缓释片,100 mg/次,q.12 h.。②NRS 评分7~10 分(重度疼痛)患者,口服盐酸羟考酮控释片,10 mg/次,q.12 h.;或者口服硫酸吗啡缓释片,30 mg/次,q.12 h.;或者给予芬太尼透皮贴剂,1 贴/次,q.72 h.。③有爆发痛患者需使用吗啡注射液治疗。合并骨痛、神经病理性疼痛或者神经压迫患者均予对症治疗;给予患者肿瘤内科常规护理、止痛管理、心理疏导。患者治疗28 d。

1.5.2 治疗组 在对照组基础上使用电针联合耳穴治疗。①电针治疗:取穴百会、大椎、华佗夹脊、命门、肾俞、四花穴,皮肤常规消毒后,用华佗牌0.25 mm×40 mm 一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),指切进针法,在得气后用平补平泻法行针,胆俞(+),肝俞(-),按照频率2/100 Hz 连续波30 min,每7 d 治疗1 次,4 次为1 个疗程,治疗观察1 个疗程。②耳穴治疗:耳穴压豆选择皮质下、神门、肝、三焦、交感、坐骨神经点。按压贴敷王不留行籽,以耳部穴位有酸胀,微微热感为起效依据。

1.6 观察指标及疗效判定标准 比较两组患者临床疗效、不良反应发生情况及治疗前后NRS 评分、外周血β-EP 水平及镇痛持续时间。

1.6.1 疗效判定标准 显效:NRS 评分减少≥20%;有效:NRS 评分减少<20%;无效:NRS 评分未减少或增加。总有效率=显效率+有效率。

1.6.2 NRS 评分 在治疗前1 d 完成基线评估,治疗第2、7、14、21、28 天分别比较两组患者NRS 评分,评估当日早、中、晚评分3 次,取平均值。

1.6.3 不良反应 按不良反应事件常用术语评定标准4.0 版本(CTCAE4.0)标准记录两组患者不良反应发生情况,并依据轻度或者严重不良反应进行分级处理。

1.6.4 外周血β-EP 水平 在治疗前后采用酶联免疫吸附剂试验(ELISA)法检测患者外周血β-EP 水平。

1.7 统计学方法 采用SPSS25.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

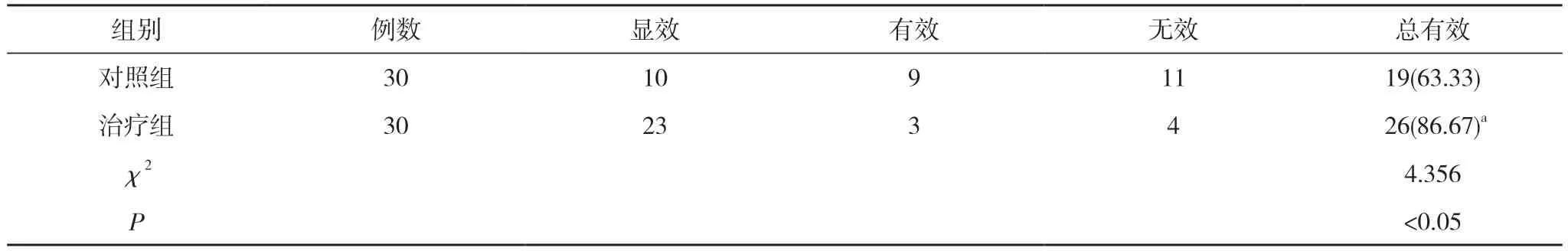

2.1 两组患者临床疗效比较 治疗组患者治疗总有效率为86.67%,高于对照组的63.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗显效的23 例患者中19 例为骨转移性疼痛,4 例为神经病理性疼痛,其中2 例合并顽固性呃逆,治疗后呃逆消失;治疗无效的4 例患者均为肿瘤中枢转移。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[n,n(%)]

2.2 两组患者治疗前后NRS 评分比较 治疗前,两组患者NRS 评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗第2、7、14、21、28 天,治疗组患者NRS 评分均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后NRS 评分比较(,分)

表2 两组患者治疗前后NRS 评分比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

2.3 两组患者不良反应发生情况比较 治疗组患者恶心、便秘发生率为43.33%、13.33%,均低于对照组的90.00%、73.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者不良反应发生情况比较[n,n(%)]

2.4 两组患者治疗前后外周血β-EP 水平比较 治疗前,两组患者外周血β-EP 水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,治疗组患者外周血β-EP水平高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后外周血β-EP 水平比较(,pg/ml)

表4 两组患者治疗前后外周血β-EP 水平比较(,pg/ml)

注:与对照组比较,aP<0.05

2.5 两组患者镇痛持续时间比较 治疗组镇痛持续时间(8.14±1.43)h 长于对照组的(6.52±1.39)h,差异有统计学意义(t=4.449,P<0.05)。

3 讨论

中医认为骨性癌痛可归属“痹证”、“骨痹”、“骨瘤”、“骨蚀”、“骨疽”、“顽痹”等范畴[5]。早在《黄帝内经》记载:“病在骨,骨重不可举,骨髓疼痛”。骨转移癌痛的发病机制多为本虚标实,临床辨证论治属肾虚血瘀型[6-8]。林国华教授谨守“精亏髓乏,元阳虚衰”之病机,谨遵“从阳引阴”之法,通调任督,重用阳经,分期论治,针刺百会、命门、肾俞,温阳补肾,固本培元;四花穴于明朝的《针灸聚英》中被明确为胆俞、膈俞,两穴相互为用,调整脏腑阴阳之功,使机体阴阳调和、气血顺畅;电针百会、大椎、华佗夹脊、命门、肾俞、四花穴,对肾虚血瘀型骨转移癌痛有明确的理论依据[9-12]。

本研究中,治疗组通过在止痛药物治疗基础上加电针联合耳穴治疗,结果显示:治疗组患者治疗总有效率为86.67%,高于对照组的63.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗显效的23 例患者中19 例为骨转移性疼痛,4 例为神经病理性疼痛,其中2 例合并顽固性呃逆,治疗后呃逆消失;治疗无效的4 例患者均为肿瘤中枢转移。说明电针联合耳穴对躯体伤害性疼痛(尤其是骨痛)和神经病理性疼痛均有良好效果,并且可以改善其他非癌痛合并症状;对于中枢转移导致颅内高压的患者疗效不佳。治疗第2、7、14、21、28 天,治疗组患者NRS 评分分别为(4.244±0.705)、(3.178±1.127)、(2.367±0.556)、(2.278±0.540)、(2.344±0.521) 分,均低于对照组的(4.644±0.783)、(3.789±1.166)、(2.900±0.632)、(2.755±0.689)、(2.689±0.643)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗组患者恶心、便秘发生率为43.33%、13.33%,均低于对照组的90.00%、73.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。吗啡耐受不良反应比例极低,入组的病例中未出现此种不良反应。治疗组对癌痛伴随的精神疾病亦有明显优势。本研究通过在药物止痛基础上给予电针联合耳穴治疗,治疗组镇痛持续时间(8.14±1.43)h 长于对照组的(6.52±1.39)h,差异有统计学意义(P<0.05)。耳穴的治疗优势是时程较长,与电针即时治疗相互配合,长短效疗程结合,对减轻疼痛有更持久的效果。骨转移癌痛涉及到组织损伤、心理认知和社会功能各个层面[13-17]。许多因素可能导致恶性转移性骨病的疼痛,包括转移性癌性微环境中的致痛生物制剂、骨和神经压力增加以及骨内转移瘤生长引起的骨膜拉伸,皆可引起疼痛[18-22]。治疗后,治疗组患者外周血β-EP 水平为(177.443±12.685)pg/ml,高于对照组的(166.495±12.306)pg/ml,差异具有统计学意义(P<0.05)。也说明电针联合耳穴治疗效果确切,有客观依据。而且基于文献研究和临床发现,选择电针治疗以2/100 Hz 频率连续波,止痛效果最佳。

综上所述,在三阶梯止痛法治疗基础上给予电针联合耳穴治疗对肾虚血瘀型骨转移癌痛患者的疗效明显优于单纯药物止痛,且不良反应少,外周血β-EP水平提高,值得临床推广应用。